Смешанные формы

G80.8 Несмотря на возможность диффузного повреждения всех двигательных систем головного мозга (пирамидной, экстрапирамидной и мозжечковой), вышеупомянутые клинические симптомокомплексы позволяют в подавляющем большинстве случаев диагностировать конкретную форму ДЦП. Последнее положение важно в составлении реабилитационной карты больного. Часто сочетание спастической и дискинетической (при сочетанном выраженном поражении экстрапирамидной системы) форм, отмечается и наличие гемиплегии на фоне спастической диплегии (при асимметричных кистозных очагах в белом веществе головного мозга, как последствие перивентрикулярной лейкомаляции у недоношенных).

Неуточнённая форма

G80.9

Распространённость форм детского церебрального паралича

спастическая тетраплегия — 2 %

спастическая диплегия — 40 %

гемиплегическая форма — 32 %

дискинетическая форма — 10 %

атаксическая форма — 15 %

Клинические формы ДЦП

Поскольку ДЦП является собирательным термином, объединяющим последствия повреждения развивающегося мозга различными неблагоприятными факторами, то и клинические проявления церебрального паралича разнообразны. Тем не менее, в результате действия совершенно разных по природе повреждающих факторов в тот или иной период развития мозга формируются во многом сходные нарушения мозговых функций. Существует несколько классификаций клинических форм ДЦП. Принятая в нашей стране классификация выделяет 5 клинических форм заболевания (по A. Ford, 1952 г. в модификации К.А. Семеновой, 1972 г.):

1) спастическая диплегия;

2) двойная гемиплегия;

3) гиперкинетическая форма;

4) атонически-астатическая форма;

5) гемипаретическая форма.

Спастическая диплегия (болезнь Литтла)

Наиболее распространенная форма церебрального паралича (до 60% всех случаев). Впервые описана в 1860 г. английским хирургом W.J. Little. Характеризуется спастическим тетрапарезом с преимущественным поражением ног (диплегия), руки страдают в меньшей степени. Мышечный тонус изменен по типу спастичности или спастико-ригидности. Особенно выражено повышение тонуса в сгибательных мышцах рук и в задней группе мышц бедер и голеней. Интеллект может быть нормальным или сниженным в той или иной степени. Возможны речевые расстройства в виде дислалии, дизартрии. Реабилитационный потенциал больных спастической диплегией детей зависит от степени выраженности двигательных и интеллектуальных нарушений. Прогноз при спастической диплегии ухудшается, если есть эпилептические припадки (симптоматическая эпилепсия). Систематическое целенаправленное восстановительное лечение при легкой и среднетяжелой формах спастической диплегии может быть весьма результативным.

Характерные

позы бо

льных

спастической диплегией при вертикализации:

льных

спастической диплегией при вертикализации:

-поза тройного сгибания, при которой голова и туловище наклонены вперед, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, опора – на передние отделы стоп;

-поза

балерины,

при которой голова и туловище наклонены

вперед, ноги согнуты в тазобедренн

ых

и разогнуты в коленных суставах, опора

– на передние отделы стоп.

ых

и разогнуты в коленных суставах, опора

– на передние отделы стоп.

При высоком тонусе приводящих мышц и внутренних ротаторов бедер нередко формируется перекрест ног при стоянии и выполнении шаговых движений, отмечается патологическая внутренняя ротация нижних конечностей.

Наиболее отчетливо клиника спастической диплегии проявляется к концу первого года жизни. У детей задерживается редукция (обратное развитие) врожденных рефлексов позы и формирование выпрямляющих рефлексов. На этой основе происходит образование патологических мышечных взаимодействий (синергий, синкинезий), когда в попытку выполнения любого активного движения у больного одновременно включается неоправданно большое число мышц. Если ребенок самостоятельно ходит, его походка изменена (патологический двигательный стереотип), не устойчива: отмечаются раскачивания туловища при ходьбе, наклон вперед, ноги согнуты в коленных суставах или же, наоборот, отмечается переразгибание ног в коленных суставах в период опоры (рекурвация). В период переноса часто отмечается отвисание переднего отдела стопы. Опора осуществляется на передние отделы стоп (эквинус), передневнутренние (эквино-вальгус) или передненаружные отделы стоп (эквино-варус). Шаговые движение мелкие, семенящие, уменьшены амплитуда выноса бедра и голени вперед. В каждом шаге ребенок как будто «подпрыгивает» над опорой в попытке перенести центр масс тела вперед над опорой. Отсутствует т.н. задний толчок, т.е. ребенок не способен эффективно оттолкнуться стопой от опоры, чтобы сделать следующий шаг. Отмечается ударная постановка стопы на опору, нарушается амортизационная функция ходьбы, т.е. отсутствует небольшое сгибание ног в коленном суставе в фазу срединной опоры. Это увеличивает ударную нагрузку на суставы нижних конечностей, что приводит к раннему развитию артрозов суставов (диспластические артрозы) у самостоятельно или с поддержкой передвигающихся больных.

Двойная гемиплегия

Наиболее

тяжелая форма ДЦП. Проявляется уже в

первые месяцы жизни. Характерны выраженные

психические (умственная отсталость) и

речевые расстройства, тяжелые нарушения

двигательных функций, причем страдают

и руки, и ноги (спастическая тетраплегия

или выраженный тетрапарез), часто с

неравномерным поражением сторон.

Вследствие высокого мышечного тонуса

(спастико-ригидности или ригидности)

руки согнуты в локтевых и лучезапястных

суставах, приведены к туловищу, ноги

согнуты в тазобедренных суставах,

согнуты или, наоборот, разогнуты в

коленных суставах, ротированы внутрь,

бедра приведены. Функции удержания

вертикальной позы у детей с двойной

гемиплегией не формируются. Больные

дети не овладевают навыками сидения,

стояния, самостоятельной ходьбы. Многие

из них не в состоянии удерживать голову,

она опущена на грудь или запрокинута.

Тяжелые двигательные расстройства

сочетаются с ранними контрактурами

суставов, костными деформациями. Высокий

мышечный тонус затрудняет уход за

больным ребенком. Реабилитационный

потенциал таких детей низкий. Этим

больным недоступны даже элементы

самообслуживания. Большинство больных

двойной гемиплегией страдает

эпилептическими приступами. Однако

бывают случаи, когда тяжелую форму

спастической диплегии ошибочно

расценивают как двойную гемиплегию. В

таких случаях при настойчивом лечении

удается не только уменьшить степень

выраженности двигательных расстройств,

но и добиться улучшения психического

и речевого развития.

Наиболее

тяжелая форма ДЦП. Проявляется уже в

первые месяцы жизни. Характерны выраженные

психические (умственная отсталость) и

речевые расстройства, тяжелые нарушения

двигательных функций, причем страдают

и руки, и ноги (спастическая тетраплегия

или выраженный тетрапарез), часто с

неравномерным поражением сторон.

Вследствие высокого мышечного тонуса

(спастико-ригидности или ригидности)

руки согнуты в локтевых и лучезапястных

суставах, приведены к туловищу, ноги

согнуты в тазобедренных суставах,

согнуты или, наоборот, разогнуты в

коленных суставах, ротированы внутрь,

бедра приведены. Функции удержания

вертикальной позы у детей с двойной

гемиплегией не формируются. Больные

дети не овладевают навыками сидения,

стояния, самостоятельной ходьбы. Многие

из них не в состоянии удерживать голову,

она опущена на грудь или запрокинута.

Тяжелые двигательные расстройства

сочетаются с ранними контрактурами

суставов, костными деформациями. Высокий

мышечный тонус затрудняет уход за

больным ребенком. Реабилитационный

потенциал таких детей низкий. Этим

больным недоступны даже элементы

самообслуживания. Большинство больных

двойной гемиплегией страдает

эпилептическими приступами. Однако

бывают случаи, когда тяжелую форму

спастической диплегии ошибочно

расценивают как двойную гемиплегию. В

таких случаях при настойчивом лечении

удается не только уменьшить степень

выраженности двигательных расстройств,

но и добиться улучшения психического

и речевого развития.

Гиперкинетическая форма

Интеллект

при этой форме ДЦП, как правило, не

страдает. На позу и движения оказывают

значительное влияние непроизвольные

насильственные движения (гиперкинезы).

Они могут быть различными: быстрые

размашистые, отрывистые

называются хореическим

гиперкинезом,

медленные червеобразные – атетозом.

Нередко наблюдается хореоатетоз.

Гиперкинезы в руках и мимической

мускулатуре лица преобладают над

гиперкинезами в ногах. Атетоидный

гиперкинез преобладает в пальцах, кистях

рук, хореический – в мышцах шеи,

туловища, проксимальных (расположенных

ближе к туловищу) отделах конечностей.

Интенсивность гиперкинезов усиливается

при попытке выполнения любого активного

движения, при эмоциональном волнении.

В покое непроизвольных движений

становится значительно меньше, во сне

они практически полностью исчезают.

Отмечаются своеобразные нарушения

мышечного тонуса – дистония,

характеризующаяся изменчивым

мышечным тонусом. Нормальный фиксационный

мышечный тонус, определяющий положение

конечностей и всего тела в пространстве,

у больных отсутствует. Длительно не

угасают врожденные тонические рефлексы,

прежде всего, шейные. С этим, возможно,

связано усиление интенсивности

гиперкинеза при раздражении проприорецепторов шеи

(курковая

зона гиперкинезов).

Всегда при этой форме церебрального

паралича

Интеллект

при этой форме ДЦП, как правило, не

страдает. На позу и движения оказывают

значительное влияние непроизвольные

насильственные движения (гиперкинезы).

Они могут быть различными: быстрые

размашистые, отрывистые

называются хореическим

гиперкинезом,

медленные червеобразные – атетозом.

Нередко наблюдается хореоатетоз.

Гиперкинезы в руках и мимической

мускулатуре лица преобладают над

гиперкинезами в ногах. Атетоидный

гиперкинез преобладает в пальцах, кистях

рук, хореический – в мышцах шеи,

туловища, проксимальных (расположенных

ближе к туловищу) отделах конечностей.

Интенсивность гиперкинезов усиливается

при попытке выполнения любого активного

движения, при эмоциональном волнении.

В покое непроизвольных движений

становится значительно меньше, во сне

они практически полностью исчезают.

Отмечаются своеобразные нарушения

мышечного тонуса – дистония,

характеризующаяся изменчивым

мышечным тонусом. Нормальный фиксационный

мышечный тонус, определяющий положение

конечностей и всего тела в пространстве,

у больных отсутствует. Длительно не

угасают врожденные тонические рефлексы,

прежде всего, шейные. С этим, возможно,

связано усиление интенсивности

гиперкинеза при раздражении проприорецепторов шеи

(курковая

зона гиперкинезов).

Всегда при этой форме церебрального

паралича

наблюдаются

речевые расстройства (гиперкинетическая

дизартрия),

связанные с непроизвольными движениями

и нарушением мышечного тонуса.

наблюдаются

речевые расстройства (гиперкинетическая

дизартрия),

связанные с непроизвольными движениями

и нарушением мышечного тонуса.

Поскольку расход энергии при непроизвольных движениях значительно возрастает, у многих детей, страдающих гиперкинетической формой церебрального паралича, отмечается дефицит массы тела. Этому также способствуют нарушения функции вегетативной нервной системы.

При этой форме ДЦП мышечный тонус в течение первого года жизни ребенка закономерно меняется. У детей 1-го месяца жизни он снижен (т.н. синдром вялого ребенка). Со 2-го месяца жизни отмечаются дистонические атаки, во время которых происходит внезапное повышение мышечного тонуса, сменяющееся его быстрым снижением. Непроизвольные движения в тяжелых случаях впервые появляются в 4-х месячном возрасте, как правило, в мышцах языка, но у большинства детей при умеренном поражении нервной системы гиперкинезы возникают в конце 1-го – начале 2-го года жизни.

Эпилептические припадки при гиперкинетической форме ДЦП редки. Реабилитационный потенциал больных, в основном, определяется характером и выраженностью непроизвольных движений. Прогноз значительно хуже при т.н. двойном атетозе. В целом, существующие на сегодняшний день технологии восстановительного лечения при умеренно выраженной гиперкинетической форме церебрального паралича дают наиболее высокий результат.

Иногда клиника спастической диплегии сочетается с гиперкинезами, главным образом, атетоидного и хореоатетоидного типа (спастико-гиперкинетическая форма ДЦП), или атаксией (см. ниже) – спастико-атактическая форма.

Атонически-астатическая форма

При

этой форме заболевания с самого рождения

отмечается генерализованное снижение

мышечного тонуса (мышечная

гипотония),

угнетение врожденных постуральных (позных)

рефлексов. Задерживается формирование

выпрямляющих (установочных)

рефлексов. Характерны мозжечковые

нарушения: атаксия (нарушения

координации движений в статике и при

выполнении движений),дисметрия (несоразмерность

движения, несоответствие амплитуды

произвольных движений их цели, нарушение

контроля над расстоянием), интенционный

тремор (поправочные

движения с избытком амплитуды при

попытке выполнения целенаправленного

целостного двигательного действия).

Дети со значительным запаздыванием по

сравнению с физиологической нормой

начинают держать голову, переворачиваться

со спины на живот и с живота на спину,

самостоятельно сидеть, стоять, ходить.

У многих детей с этой формой церебрального

паралича отмечается умственная отсталость

той или иной степени, речевые расстройства.

Возможны эпилептические припадки.

Реабилитационный потенциал, как правило,

невысок из-за нарушений психики.

При

этой форме заболевания с самого рождения

отмечается генерализованное снижение

мышечного тонуса (мышечная

гипотония),

угнетение врожденных постуральных (позных)

рефлексов. Задерживается формирование

выпрямляющих (установочных)

рефлексов. Характерны мозжечковые

нарушения: атаксия (нарушения

координации движений в статике и при

выполнении движений),дисметрия (несоразмерность

движения, несоответствие амплитуды

произвольных движений их цели, нарушение

контроля над расстоянием), интенционный

тремор (поправочные

движения с избытком амплитуды при

попытке выполнения целенаправленного

целостного двигательного действия).

Дети со значительным запаздыванием по

сравнению с физиологической нормой

начинают держать голову, переворачиваться

со спины на живот и с живота на спину,

самостоятельно сидеть, стоять, ходить.

У многих детей с этой формой церебрального

паралича отмечается умственная отсталость

той или иной степени, речевые расстройства.

Возможны эпилептические припадки.

Реабилитационный потенциал, как правило,

невысок из-за нарушений психики.

Гемипаретическая

форма

Характеризуется поражением конечностей одноименной стороны (лево- или правосторонним гемипарезом), преимущественно выраженным в руке. Нередко с самого рождения заметна асимметрия спонтанных движений в конечностях здоровой и пораженной стороны. Врожденные двигательные рефлексы, как правило, сформированы, установочные рефлексы формируются дефектно и с некоторой задержкой. Вследствие этого поза ребенка при вертикализации также оказывается неправильной, например, в позе стоя надплечье пораженной стороны опущено, рука согнута в локтевом суставе и приведена к туловищу, нога согнута в коленном суставе.

Асимметрия позы приводит к формированию т.н. паралитического сколиоза, при этом дуга искривления позвоночника выпуклостью обращена в здоровую сторону. Паретичные конечности отстают в росте, формируется анатомическое укорочение руки и ноги пораженной стороны.

При самостоятельной ходьбе таких детей походка характерно изменена: из-за несоответствия длины ног здоровой и пораженной стороны и перекоса таза здоровая нижняя конечность как бы «подстраивается» под больную, отмечается избыточное сгибание здоровой ноги в коленном суставе и, как правило, переразгибание паретичной ноги в коленном суставе в период опоры. В паретичной нижней конечности отсутствует тыльное сгибание стопы, опора осуществляется на передний отдел стопы. Рука пораженной стороны, как правило, согнута в локтевом суставе, приведена к туловищу и не участвует в акте ходьбы, не выполняет содружественных (реципрокных) движений в процессе ходьбы. Мышцы конечностей паретичной стороны, как правило, гипотрофичны.

Отмечаются т.н. имитационные и координационные синкинезии (имитационные – непроизвольное движение конечности, полностью имитирующее произвольное движение другой конечности; координационные – движения, которые больной не может выполнить изолированно, но выполняет в составе целостной двигательной синергии, причем эти движения не могут быть произвольно задержаны). При гемипаретической форме чаще отмечаютсяпарциальные (фокальные) судорожные пароксизмы, возможны психические и речевые расстройства.

Прогноз при этой форме паралича, как правило, определяется степенью выраженности психических нарушений и наличием симптоматической эпилепсии. Патологический двигательный стереотип больных детей устойчив к лечебным воздействиям.

* В разделе использованы иллюстрации из книги Т.Г. Шамарина и Г.И. Беловой “Возможности восстановительного лечения детских церебральных параличей”.

С 1973 г. принята рабочая классификация детского церебрального паралича, разработанная К. А. Семеновой. В зависимости от двигательных, психических и речевых расстройств определены пять клинических форм заболевания: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая, или гемиплегическая, гиперкинетическая и атонически-астатическая. К. А. Семеновой выделены три стадии заболевания: ранняя, начальная резидуальная и поздняя резидуальная. Ранняя стадия длится 3—4 недели периода новорожденности и характеризуется повышением температуры тела, бледностью и цианозом кожи лица, неврологическими проявлениями: косоглазием, нистагмом, тремором конечностей, повышением или понижением тонуса мышц, отсутствием или резким угнетением физиологических рефлексов новорожденных (Моро, Таланта, Переса, сосательного, поискового, хватательного, реакции опоры и др.). Если поражение мозга произошло внутриутробно, а родовая травма и асфиксия усугубили патологический процесс, то заболевание характеризуется тяжелым течением, продолжают нарастать двигательные нарушения. Вторая стадия четко выявляется в 4—5-месячном возрасте и длится до 2—3 лет. Для нее характерны задержка моторики и нарушение первых этапов двигательного развития. Одним из первых симптомов при детском церебральном параличе является невозможность держать головку в 2—3-месячном возрасте в результате отставания развития лабиринтных установочных рефлексов, задержки редукции шейных и лабиринтных тонических рефлексов. При спастической диплегии, гиперкинетической и атонически-астатической форме ребенок начинает держать головку с большим опозданием — от 3—5 мес до 2—6 лет. При двойной гемиплегии этот рефлекс не появляется. Ребенок не может в положении на животе поднять верхнюю часть туловища, опираясь на предплечья, а здоровый это делает уже в 4—5 мес, иногда и раньше (Сперанский Г. Н., 1960). Задерживается также развитие шейных установочных рефлексов, вследствие этого ребенок не может удерживать равновесие в положении сидя, стоять и ходить. В норме дети начинают сохранять равновесие в положении сидя к 6 мес, а при церебральном параличе (кроме гемипаретической формы) овладевают этими навыками только к 2—6 годам или вовсе не овладевают (рис. 2).

|

Рис. 2. Больной к., 12 лет. Детский церебральный паралич, спастическая диплегия. |

К 10—12 мес здоровый ребенок самостоятельно стоит и ходит, при детском церебральном параличе в зависимости от формы заболевания и тяжести церебрального дефекта, а также от степени развития контрактур и деформаций в суставах конечностей эти процессы значительно задерживаются, в тяжелых случаях совсем не возникают. Третья стадия детского церебрального паралича характеризуется патологическими изменениями в опорно-двигательном аппарате, контрактурами и деформациями, в некоторых случаях обратимыми. Обычно начинается после 3—4 лет. В тяжелых случаях в возрасте 6—8 мес возникают деформации и контрактуры суставов конечностей и ко 2-му году ребенок становится обездвиженным. В зависимости от характера двигательных расстройств выделены следующие формы детского церебрального паралича. Спастическая диплегия характеризуется тетрапарезом, при котором ноги поражаются значительно больше, чем руки. Эта форма известна в литературе под названием (синдрома Литтла (рис. 3). При гемипаретической, или гемиплегической, форме отмечаются односторонние двигательные нарушения. Патология чувствительности в большинстве случаев нетипична. Эта форма наиболее часто проявляется в виде позы Вернике—Манна (рис. 4).

|

|

|

Двойная гемиплегия — наиболее тяжелая форма заболевания. Проявляется в виде тетрапареза или тетраплегии, при которой руки поражаются в такой же или в большей степени, как и ноги. Чаще всего такие дети двигательным навыкам не обучаются (не держат головы, не сидят, не стоят).

|

При гиперкинетической форме изменяется тонус мышц (ригидность, гипотония, дистония), появляются различные гиперкинезы (хореические, атетозы, хореоатетоз, тремор, торсионная дистония и т. д.) и в связи с этим двигательные нарушения (рис. 6, 7).

|

|

Е. П. Меженина (1967) отмечала умственную отсталость при детском церебральном параличе у 56% больных, причем у 23% в степени имбецильности и идиотии, у 35,7%—умеренную степень психических расстройств, у 41,3%—легкую степень умственной отсталости, у 50—60%—нарушения речи. По данным М. Н. Никитиной (1979), в наибольшей степени интеллект страдает при двойной гемиплегии, а в наименьшей — при гемипаретической и гиперкинетической формах. При спастической диплегии умственная недостаточность чаще проявляется в виде вторичной задержки психического развития или степени дебильности. М. Б. Эйдинова (1971), С. С. Калижшок (1970) установили, что 50—60% таких детей обучаемы в массовых школах по пролонгированной программе со специальными приемами коррекции. Кроме двигательных и психических расстройств, при детском церебральном параличе формируются речевая патология: дизартрия, дислалия, моторная и сенсорная алалия, задержка речевого развития (Эйдинова М. Б., Правдина-Винарская Е. Н., 1959; Семенова К. А., 1961, 1968; Мастюкова Е. М., 1971, 1972). Наиболее часто (у 75% детей) отмечаются дизартрии (Семенова К. А., 1968; Эйдинова М. Б., 1969). Кроме речевых нарушений, у многих детей наблюдаются расстройства слуха, зрения и т. д. По данным П. Я. Фищенко (1974), нарушения зрения обнаружены у 50%, слуха — у 15%, речи — у 43,5% детей с церебральными параличами. Для установления значимости влияния хронического алкоголизма родителей на развитие детского церебрального паралича нами были изучены 2507 амбулаторных карт детей с этим заболеванием, Находящихся на учете в детской психоневрологической больнице Узминздрава. При анализе хронический алкоголизм родителей в анамнезе отмечен у 156 детей (153 отца и 3 матери), злоупотребление алкоголем — у 130. Сопоставление этиологических факторов, приводящих к детскому церебральному параличу у детей, отцы которых злоупотребляют алкоголем, указывает на отсутствие многофакторности этиологических признаков. Основная причина развития патологического состояния у детей— нарушение сперматогенеза под влиянием алкоголя, который обусловливает генетическую слабость центральной нервной системы плода, казалось бы, при нормальном течении беременности у здоровой матери. К сожалению, не всегда представляется возможным объективно оценить влияние психотравмирующего фактора (в неблагополучных семьях) на процессы органогенеза, дифференцировки центральной нервной системы под влиянием стрессовых гормональных всплесков в организме женщины. Алкоголизм матери, как правило, обусловливает многофакторность этиологических признаков, проявляющуюся патологией течения беременности, родов, а также плохим уходом и воспитанием ребенка и частотой заболеваемости его в постнатальный период. При алкоголизме обоих родителей все перечисленные факторы действуют комплексно, приводя к наиболее грубым церебральным дефектам. Из всех детей, родители которых злоупотребляли приемом алкоголя или страдали хроническим алкоголизмом, нами были выделены 142 больных, в анамнезе которых алкоголизм родителей играл ведущую роль. Спастическая диплегия установлена у 36 детей, гемипаретическая форма детского церебрального паралича — у 30, гиперкинетическая — у 29, атонически-астатическая — у 26, двойная гемиплегия — у 9, смешанные формы — у 12. Кроме двигательных расстройств, у 10 детей отмечались эпилептические приступы, у всех — отставание в умственном развитии, олигофрения в степени дебильности или имбецильности.

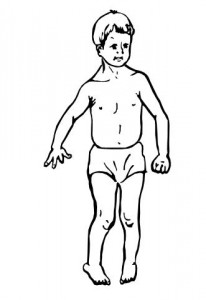

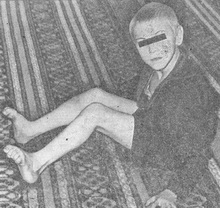

Рис.

3. Больной Т., 7 лет. Детский церебральный

паралич, спастическая диплегия.

Рис.

3. Больной Т., 7 лет. Детский церебральный

паралич, спастическая диплегия. Рис.

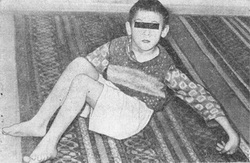

4. Больная У., 4 лет. Гемипаретическая

форма детского церебрального паралича.

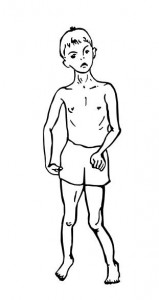

Рис.

4. Больная У., 4 лет. Гемипаретическая

форма детского церебрального паралича. Рис.

5. Больной X., 7 лет. Атонически-астатическая

форма детского церебрального паралича.

Рис.

5. Больной X., 7 лет. Атонически-астатическая

форма детского церебрального паралича.

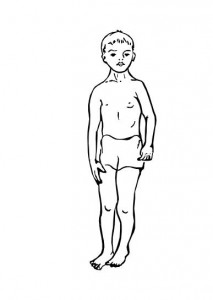

Рис.

6. Больной М., 12 лет. Гиперкинетическая

форма детского церебрального паралича.

Рис.

6. Больной М., 12 лет. Гиперкинетическая

форма детского церебрального паралича. Рис.

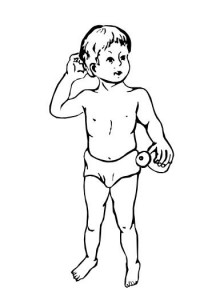

7. Больной А., 5 лет. Гиперкинетическая

форма детского церебрального паралича.

Рис.

7. Больной А., 5 лет. Гиперкинетическая

форма детского церебрального паралича.