- •Государственная служба

- •А.В.Оболонский

- •Оглавление

- •Глава I 8

- •Глава II 34

- •Глава III 88

- •Глава IV 116

- •Глава V 163

- •Глава VI 244

- •Глава VII 260

- •Введение

- •Политология Глава I Госслужба и теория бюрократии

- •1.Основные концепции бюрократии

- •2. Современные тенденции развития государственной службы

- •3. Бюрократия и бюрократизм. Разные аспекты и понятия бюрократизма

- •4. Бюрократическая психология

- •2. "Табель о рангах" как зеркало российской бюрократии

- •3.Общая оценка дореволюционного российского чиновничества

- •4. Советское чиновничество

- •5. Современная российская госслужба

- •Глава I "Общие положения" дает содержание основных понятий государственной службы.

- •Глава II "Основы организации государственной службы" представляет общие принципы организации госслужбы и порядок ее финансирования.

- •Глава IV "Прохождение государственной службы" регламентирует общий порядок поступления на госслужбу и ее прохождение.

- •2. Правовое регулирование федеральной государственной службы

- •3. Правовое регулирование государственной службы в субъектах Российской Федерации

- •4. Правовое регулирование специальных видов государственной службы

- •5. Кодекс государственной службы Российской Федерации

- •2. Какое отношение имеет госслужба к экономике?

- •3.Сколько стоит бюрократия?

- •4. Механизмы государственного управления экономикой

- •5. Бюрократия на рынке

- •6. Государственная экономическая политика — основа управления экономикой

- •7. Пределы бюрократии (специальное регулирование деятельности аппарата в управлении экономикой)

- •8. Управление государственной собственностью

- •9. Экономика бюрократии

- •Страноведение Глава V Госслужба зарубежных стран

- •1. Государственная служба Франции Немного истории

- •2. Государственная служба фрг. Предыстория

- •3. Государственная служба Великобритании. Немного истории [1]

- •4. Государственная служба сша. Американская специфика

- •5. Государственная служба кнр. Вводные замечания

- •Реформа Глава VI Реформа госслужбы

- •1. Общая оценка современного состояния госаппарата

- •2. Идеология и принципы реформы

- •3. Некоторые практические мероприятия

- •2. Образовательные программы для подготовки государственных служащих

- •3. Методики обучения будущих государственных служащих

- •Глава I. Общие положения

- •Глава II. Основы организации государственной службы

- •Глава III. Основы правового положения государственного служащего

- •Глава IV. Прохождение государственной службы

- •Глава V. Обеспечение эффективности государственной службы

- •Глава VI. Заключительные и переходные положения

- •Декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности

- •Раздел 1. Сведения о доходах

- •Раздел 2. Сведения об имуществе

- •2.1. Недвижимое имущество

- •2.2. Транспортные средства

- •Справка о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы

- •Раздел 1. Заявления лица

- •Раздел 2. Сведения об имуществе и обязательствах

- •2.1. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

- •2.2. Ценные бумаги

- •2.2.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

- •Иные ценные бумаги

- •2.3. Обязательства

- •2.3.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

- •2.3.2. Прочие обязательства

- •Порядок предоставления сведений о доходах и имуществе лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, общероссийским средствам массовой информации

- •Закон города москвы о государственной службе города Москвы

- •Глава I. Общие положения

- •Глава II. Должности государственной службы города москвы

- •Глава III. Государственный служащий

- •Глава IV. Поступление на государственную службу. Прохождение и прекращение государственной службы

- •Глава V. Гарантии и компенсации на государственной службе

- •Глава VI. Организация государственной службы

- •Глава VII. Заключительные и переходные положения

- •Государственная служба (комплексный подход)

- •117571, Москва, пр-т Вернадского, 82

- •117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17"б"

- •236000, Г. Калининград, ул. К. Маркса, 18.

5. Кодекс государственной службы Российской Федерации

Думаю, что читатель уже убедился, что в законодательном регулировании госслужбы накопилось немало проблем. Может быть, даже сделал вывод, что они не только не решаются, но усугубляются. Но решать их необходимо, и решение сводится к созданию непротиворечивой и рациональной модели правового регулирования государственной службы.

В России поиск такой модели ведется с 1992 г. Опыт послевоенных лет Германии, Франции, Японии подсказывает, что реформа государства неизбежно сопровождается изменениями в законодательстве о государственной службе. В условиях же стабильности жизни страны изменения в базовые законы о госслужбе вносятся, как правило, каждые 7—10 лет. Но ведь это лишь изменения, да еще в условиях стабильности! Наши задачи несопоставимо сложнее...

Как же разрешить те многочисленные противоречия, которые накопились в регулировании государственной службы на сегодняшний день? И как быть с новыми вопросами, постоянно возникающими в этой сфере? Становится все более очевидным, что принятие все новых и новых частных нормативных правовых актов (а их, как говорилось, уже более 100 только на федеральном уровне!) не способствует кардинальному решению проблемы. Паллиативное решение посредством применения норм трудового законодательства приводит к тому, что важнейшие институты государственной службы — поступление и прохождение службы, права, обязанности и правоограничения государственных служащих и т. д. — утрачивают публично-правовой характер.

Таким образом, совершенно очевидным становится, что радикальное решение проблемы возможно лишь путем подготовки крупного кодификационного акта.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию "Порядок во власти — порядок в стране (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)" говорится о целесообразности подготовки Кодекса государственной службы РФ (далее — КГС). Указом Президента РФ от 3 апреля 1997 г. № 278 "О первоочередных мерах по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию "Порядок во власти — порядок в стране (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)" Правительству РФ поручено приступить к подготовке проекта Кодекса государственной службы Российской Федерации.

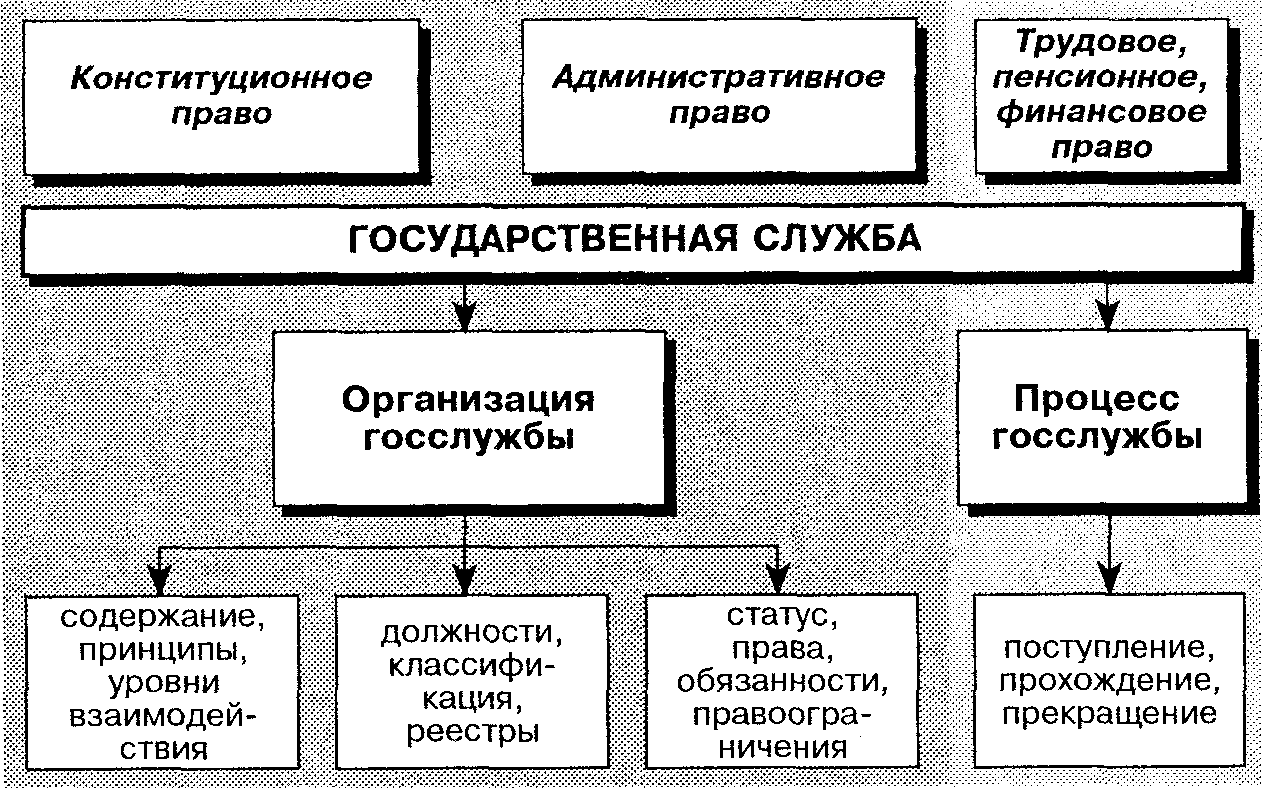

Задача эта сложная и очень ответственная. Ведь такой Кодекс нельзя представить себе иначе, как комплексный кодификационный акт, включающий нормы различной правоотраслевой принадлежности. Он не может быть, например, только актом публичного права и тем более превратиться в рядовой отраслевой административно-правовой акт. Его структура и регулируемые им отношения можно представить в виде нижеследующей схемы.

Но такое сложное, многоаспектное явление, как государственная служба, в то же время целостно, представляет собой единую систему, а потому требует адекватного правового регулирования. Решению этой задачи и должно послужить создание КГС. И дело не только в том, что он объединит юридически разнородный материал, но и в том, что его части будут взаимосогласованы, "пригнаны" друг к другу, что он сам будет системным и комплексным. Это позволит регулировать все виды государственной службы на всех уровнях ее осуществления.

По-видимому, в него будут включены и те вопросы, которые решаются Федеральным законом от 31 июля 1995 г. А раз это так, то с введением в действие Кодекса государственной службы РФ этот Закон утратит силу и перестанет действовать.

Что даст новый Кодекс, став законом? Прежде всего он решит целый ряд актуальных и перспективных задач. Их многообразие можно свести к трем пунктам:

систематизация и кодификация многочисленных действующих нормативно-правовых актов о госслужбе, создание на этой основе стабильной и непротиворечивой нормативно-правовой базы;

разработка и введение новых норм с учетом первоочередных приоритетов целостной системы (а не отдельных ее элементов);

отражение научных разработок и предвидений о будущем госслужбы в России и в мире, ее перспективах и заложение в Кодекс "правовых ниш" для последующего органичного включения в него новых норм.

Если говорить о первом блоке задач, которые должны были разрешаться еще "вчера", то систематизация, видимо, должна идти по трем направлениям:

полное, непосредственное и непротиворечивое регулирование госслужбы в многочисленных и разнородных федеральных органах, прежде всего — в органах власти;

единообразие регулирования вопросов государственной службы, отнесенных к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;

разработка единой системы взаимосвязей гражданской, специальной и муниципальной государственной службы.

И законодателям, и власти, и госслужащим важно понять, что Кодекс должен исчерпывающе регулировать госслужбу; что он не сможет стать эффективно работающим документом без преемственности с положительным отечественным опытом и критического, применительно к российским условиям, учета опыта зарубежного. Но главное — он должен стать юридической базой для проведения комплексной реформы госслужбы. Когда мы говорили, что в КГС необходимо учесть перспективы, мы имели в виду прежде всего перспективу такой реформы. Кодекс должен быть "готов" к ней. Хотя, учитывая политическую непредсказуемость нашего законодательного процесса (мы говорим здесь не о "должном", а о "сущем"), он должен быть "готов" и к самым разным неожиданностям...

И наконец, кратко о структуре будущего КГС.

Не стоит, видимо, изобретать здесь велосипед. Как это принято для всех кодексов, КГС будет иметь две части — Общую и Особенную. В Общую часть войдут положения, относящиеся ко всем институтам госслужбы:

понятие государственной службы;

ее виды и взаимосвязь с муниципальной службой;

понятие должности госслужбы;

классификация должностей;

понятие государственного служащего;

его права, обязанности и правоограничения.

Содержание Особенной части составят положения об основных институтах государственной службы:

поступление на нее;

прохождение госслужбы;

ее прекращение;

гарантии и компенсации;

финансирование.

А если еще раз вспомнить о перспективной направленности будущего Кодекса, то есть и более отдаленная, чем реформа госслужбы, перспектива — будущая полноправная интеграция России в мировое, прежде всего европейское, сообщество. Это может весьма значительно повлиять на правовое регулирование госслужбы в России. И если мы верим в такую перспективу, не лучше ли "перекреститься" заранее, не ожидая пока "грянет гром"? Изучить и учесть зарубежный опыт, приблизить наше законодательство к международным нормам, и прежде всего к актам Международной организации труда (МОТ), включить в него юридические выводы из рациональной практики развитых стран.

А после этого, поскольку КГС — крупный основополагающий акт по важнейшей социальной и государственной проблеме, провести его через экспертизу МОТ. И тогда наш Кодекс не только будет повседневным регулятором госслужбы "по горизонтали", но обретет "вертикальный" вектор, пересекающий границу столетий, — станет основой развития государственной службы новой России в XXI веке.

ЭКОНОМИКА

Глава IV

Бюрократия в экономической системе

1. Ведут ли госслужащие экономическую деятельность?

Для юриста государственный аппарат предстает прежде всего как совокупность органов реализации власти, наделенных соответствующими полномочиями, которые необходимы для исполнения закрепленных за ними функций. Конечно, как и всякий специализированный взгляд, такое видение этого важнейшего института управления неполно. Для того чтобы избежать односторонности при изучении такого сложного объекта, каким является государственный аппарат, необходимо рассмотреть его с разных точек зрения. В частности, в качестве субъекта экономической деятельности.

Нередко эту деятельность связывают главным образом с извлечением дохода, и тогда получается, что аппарат управления впрямую такую деятельность не ведет, во всяком случае, легально. Конечно, чиновник может получать доход от своего положения в системе управления, за "отдельное вознаграждение", а попросту говоря, за взятку принимая или отказываясь принимать решения, обещающие кому-то материальную выгоду. Однако это криминальная форма исполнения им своих обязанностей, а мы изучаем сейчас правомерное поведение.

Более точно и плодотворно трактовать экономическую деятельность как работу по распоряжению ресурсами. При этом, конечно, имеется в виду, что результатом умелого распоряжения будет хотя бы в конечном счете некая польза, а неумелого — вред. Но польза далеко не всегда совпадает с материальным доходом, а вред с убытком. Итак, как бы то ни было, но в достаточно общем смысле лицо, облеченное административными полномочиями, ведет экономическую деятельность, когда принимает решения по распоряжению материальными ресурсами. То, что юристы называют исполнительно-распорядительной деятельностью, для экономиста имеет экономическое содержание, если объектом этой деятельности будут какие-нибудь ресурсы — материальные или людские.

Организуя и направляя движение ресурсных потоков, аппарат управления хоть и не производит при этом материального продукта, но предопределяет условия его производства, а иногда и всю последовательность дальнейшего использования. Скажем, цена продукта является бесспорно экономической характеристикой, но складывается она по правилам и в порядке, установленным государственным органом управления. Вот почему представление об аппарате управления будет заведомо неполным, поверхностным и отсюда — ошибочным, если не знать экономическую составляющую его функционирования.

Безразличие к экономической стороне деятельности государственного аппарата унаследовано от политической системы, в которой хозяйственные функции всегда занимали подчиненное положение относительно функций реализации государственной власти, и прежде всего политических функций. Централизованный план социалистического производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров потребления и услуг формировался и задавался на политическом уровне, а не рассчитывался исходя из спроса. И эти централизованные задания устанавливались в административном порядке как акт государственного управления.

Экономика подгонялась под политические и даже идеологические установки. Считать стоимость того или иного политического по форме и экономического по содержанию государственного решения не было необходимости, поскольку критерием при его принятии выступали не соображения о затратах, прибылях, ценах, покупательной способности и прочих атрибутах экономики, а политическая целесообразность. Государство олицетворяло собой рынок, оно все производило и все распределяло. А аппарат в свою очередь олицетворял государство. Значит, все производилось и распределялось по его воле, и, стало быть, говорить об экономическом измерении деятельности государственного аппарата было бессмысленно, поскольку он стоял над экономикой и был вне экономики. Напоминать об этом приходится не для того, чтобы кинуть камень в прошлое, а чтобы извлечь уроки и чтобы неповадно было проводить подобные эксперименты с живым организмом экономики.

Здесь стоит напомнить негласный закон: инерция аппарата управления прямо пропорциональна его массе. Государственный служащий старой, дореформенной закваски должен понять новые требования, чтобы не приспосабливаться к ним, а перестроить свой подход к возникающим перед ним проблемам. Государственный служащий новой генерации, так же как и тот, кто только собирается пойти на государственную службу, находятся в среде, которая несет в себе следы прошлого как первородный грех. Они вынуждены преодолевать и сопротивление инерции, и генетическую связь с прежней системой, которая в определенном смысле была проще и понятнее. Именно поэтому существует и еще одна причина, по которой необходимо знать предысторию нынешнего административного аппарата, — угроза реставрации, возрождения былого путем завоевания командных высот в экономике. Командовать, не неся никакой реальной ответственности, легче и проще, чем управлять.

С переходом к рыночным механизмам формирования производственных планов и реализации результатов их осуществления действия аппарата управления приобретают такую же стоимостную оценку, как сырье, энергия, транспорт, труд, услуги. Собственно говоря, именно к услугам и относится теперь вся административная работа. Подобно тому, как государство перестало выступать в роли самому себе тождественного гигантского рынка, а стало лишь одним из его участников, так и государственный аппарат превращается в один из субъектов, действующих на рынке. К тому же не забудем, что в понятие рынка теперь включается не только внутренняя, но и вся внешняя торговля товарами и услугами, которая обнимает собой весь мир.

Для науки государственного управления переход к новым — рыночным — принципам организации экономики позволяет уяснить саму сущность управления государством и с участием государства. Как известно, на изломе начинка виднее. Вариант полного, тотального подчинения экономики волевому распоряжению государственного чиновника оказался несостоятельным — сама жизнь доказала его неэффективность. Именно экономика, ее плачевное состояние заставили в корне пересмотреть формы и методы государственного управления ее функционированием и развитием.

Однако пересмотреть не значит отказаться! Государство и его служащие находятся в политической системе наряду с экономикой. Надо только знать, как строятся отношения между этими элементами системы, не отбрасывая их и не забывая о специфике каждого из них. Так что ответ на вопрос, поставленный в заголовке этого параграфа, вполне утвердительный, а сомнения лежат в нашем прошлом и еще надолго будут определять наше будущее. Поэтому, строя современную модель взаимодействия государственной службы с экономикой, приходится время от времени оглядываться назад, чтобы избежать прежних ошибок и научиться правильно работать в существующих условиях. И поэтому в дальнейшем изложении наряду с известными представлениями и готовыми знаниями будут присутствовать и проблемные постановки, решать которые придется подготовленным и творчески настроенным государственным служащим-профессионалам, а не убогим чиновникам - аппаратчикам.