- •3. Информационные системы

- •3.1. Место и роль информационных систем

- •3.2. Состав, классификация и основные виды ис мехатронных

- •3.3. Уровни интеллектуализации ис

- •3.4. Подсистемы ис

- •3.5. Первичные измерительные преобразователи

- •3.5.1. Основные определения

- •3.5.2. Виды погрешностей измерительных преобразователей

- •3.5.3. Виды средств очувствления

- •Тактильные датчики

- •Использованная литература

- •3.5.4. Силомоментные датчики

- •3.5.5. Дифференциальное включение датчиков

- •3.5.6. Оптические датчики

- •3.6. Принципы передачи и преобразования информации

- •3.6.1. Согласование датчиков с вторичной аппаратурой

- •3.6.2. Модуляция, дискретизация и кодирование измерительных сигналов

- •3.6.3. Передача измерительной информации по линиям связи

- •3.6.4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

- •3.7. Системы технического зрения (стз)

- •3.7.1. Задачи, решаемые стз

- •3.7.2. Устройство и принцип действия стз

- •3.7.3. Алгоритмы обработки изображений

- •3.8. Распределенные ис в мехатронике

- •3.8.1. Принцип конфигурируемого управления

- •3.8.2. Пределы централизации систем

- •3.8.3. Аппаратная и программная децентрализация

- •3.8.4. Типичные структуры систем децентрализованного типа

- •3.8.5. Децентрализация в живых организмах

3.6.3. Передача измерительной информации по линиям связи

Линия связи представляет собой совокупность технических устройств и физической среды, обеспечивающая распространение сигналов от передатчика к приёмнику, и является составной частью канала связи. Различают симплексные каналы связи, в которых обмен информацией производится в одном направлении, и дуплексные – с передачей информации в двух направления.

Основная характеристика линии связи - диапазон рабочих частот, обеспечивающих передачу сигналов с допустимым ослаблением.

Для передачи измерительной и управляющей информации в МС наиболее распространение получили проводные, оптические линии связи и радиолинии.

Проводная связь. Простейшей линией связи может служить пара параллельных изолированных друг от друга проводников. Передаваемый по линии сигнал (чаще всего – это последовательность импульсов) по мере удаления от источника подвергается изменениям, определяемым физическими характеристиками линии (в основном это паразитные емкости, индуктивности и конечная величина сопротивления изоляции). Кроме того, линия связи из двух параллельных проводов представляет собой приемную рамочную антенну площадью h∙ℓ (где h - расстояние между проводами линии, ℓ - длина линии связи) для всех электромагнитных помех. Паразитные емкостные связи между проводами линии связи и расположенными поблизости другими проводниками с током также способствуют появлению в линии помех. Поэтому такие линии используются для передачи достаточно высоких по уровню сигналов (единицы и десятки вольт), имеющих узкий диапазон частот (единицы-десятки килогерц).

Для снижения влияния помех на проводную линию связи и расширения частотного диапазона передаваемых сигналов используют так называемую «витую пару» (перевитые провода), экранированные провода, коаксиальные кабели и грамотное заземление.

Наилучшие результаты дает использование коаксиального кабеля, который представляет собой экранированную линию связи с нормированным значением характеристического импеданса. Такие кабели используются для передачи сигналов с очень широким частотным диапазоном.

Радиосвязь. Частотный диапазон сигналов, передаваемых по радиоканалам (а, значит, и объем информации, передаваемой в единицу времени), определяется используемым диапазоном несущих радиочастот. Например, магистральные коротковолновые линии связи работают в диапазоне частот 3-30 Мгц, волноводные - на частотах нескольких сотен мегагерц и десятков гигагерц. На больших расстояниях связь обеспечивается по радиорелейным линиям, состоящим из двух оконечных и ряда промежуточных пунктов-ретрансляторов, отстоящих друг от друга на расстояние прямой видимости (50-70 км). При установке одного промежуточного ретранслятора на борту искусственного спутника земли с высокой орбитой можно осуществить связь между двумя пунктами, удалёнными один от другого на тысячи километров. Максимальная дальность непосредственной связи при этом определяется возможностью видения спутника одновременно с каждого пункта. Использование радиоканала позволяет создавать наиболее протяженные линии связи. Наибольшая дальность двусторонней передачи информации в МС «космический корабль – наземный центр управления» достигнута при полётах к дальним планетам. Например, при полётах к Марсу протяженность канала связи для передачи измерительной информации достигала 350 млн. км, к Юпитеру - 900 млн. км. С целью обеспечения такой дальности с обеих сторон радиоканала используют узконаправленные антенны.

Недостатками радиоканала являются: сильная подверженность атмосферным и индустриальным помехам, легкость несанкционированного перехвата передаваемых сообщений, необходимость в дорогом и сложном оборудовании для модуляции, детектирования и других преобразований сигнала. Однако при этом отпадает необходимость в прокладке кабелей, становится возможной связь с мобильными объектами. Кроме того, с увеличением расстояния между источником сигнала и приемником радиосвязь становится все более экономически эффективной по сравнению с проводной.

Оптическая связь. Оптические системы передачи информации используются в тех случаях, когда необходима большая пропускная способность канала связи и его нечувствительность к электромагнитным помехам.

Основные преимущества оптической связи определяются высокой направленности излучения лазера и высоким значением оптической частоты (1013—1015 Гц). Ширина полосы частот оптического канала связи, используемого для передачи информации в 104 раз превышающая полосу частот всего радиодиапазона. Высокая направленность излучения лазера позволяет использовать в оптических системах сравнительно малые мощности, а также обеспечивает повышенную помехозащищенность (невосприимчивость к электромагнитным помехам) и скрытность связи (практически полное исключение возможности незаметного несанкционированного доступа к передаваемой информации).

Структурно линия оптической связи аналогична линии радиосвязи. Чтобы заставить лазерный луч нести полезную информацию, его необходимо промодулировать измерительным сигналом. Для модуляции излучения оптического генератора либо управляют процессом генерации, воздействуя на источник питания или на оптический резонатор генератора, либо с помощью внешних устройств модулируют выходное излучение по требуемому закону. Излучение формируется в малорасходящийся луч, достигающий приемного оптического узла, который фокусирует его на активной поверхности фотоприемника. С выхода последнего электрические сигналы поступают в блок обработки информации.

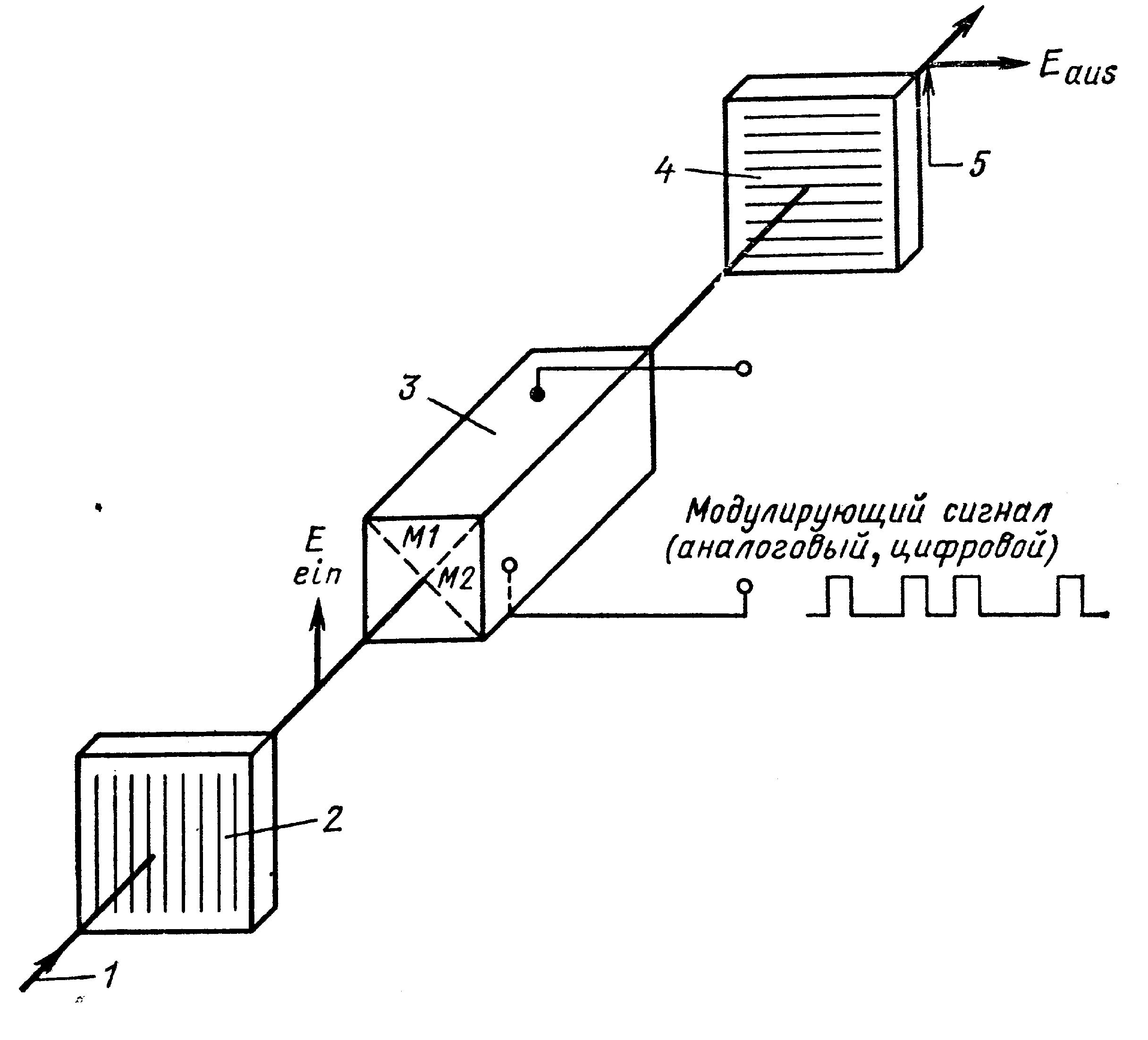

Модуляция луча может быть внешней и прямой. При внешней модуляции световой луч проходит через модулятор, который в соответствии с передаваемым сигналом изменяет амплитуду световых импульсов. Принцип работы модулятора на основе электрооптического эффекта показан на рисунке 3.19.

Рис.

3.19. Принцип действия электрооптического

модулятора: 1

- световой луч; 2 - поляризатор; 3 -

электрооптический кристалл; 4 - анализатор;

5 - линейно поляризованный, модулированный

свет.

В оптических системах передачи информации особенно часто используется кодоимпульсная модуляция как обеспечивающая наибольшую помехозащищенность.

Выбор несущей частоты в системе оптической связи - сложная комплексная задача, в которой должны учитываться условия распространения оптического излучения в среде передачи, технические характеристики лазеров, модуляторов, приемников света, оптических узлов.

Оптические системы передачи информации работают с длинами волн =330,33 мкм (от инфракрасного до ультрафиолетового излучения). В качестве источников излучения используются в основном полупроводниковые инжекционные лазеры и светодиоды, в отдельных случаях миниатюрные твердотельные лазеры, газовые СО2-лазеры.

Земная атмосфера в качестве передающей среды используется только для относительно коротких расстояний. Приемник и передатчик должны находиться в пределах прямой видимости; атмосферные осадки, туман, пролетающие птицы вызывают сбои при передаче информации, поэтому надежность такой линии связи невысока. Однако открытые линии оптической связи перспективны как средство связи между Землёй и космосом. Например, с помощью лазерного луча можно передавать информацию на расстояние до 108 км со скоростью до 105 бит/сек, в то время как радиолиния при таких расстояниях обеспечивает скорость передачи только 10 бит/сек.

В наземных условиях наиболее перспективны системы оптической связи, использующие оптоволоконные кабели. В качестве несущей среды в этом случае используется оптическое стекловолокно, состоящее из сердцевины и оболочки, причем сердцевина имеет более высокий показатель преломления по сравнению с показателем преломления оболочки. Вследствие полного внутреннего отражения свет распространяется в пределах сердцевины волокна, при этом используются стекла с малым затуханием и дисперсией.

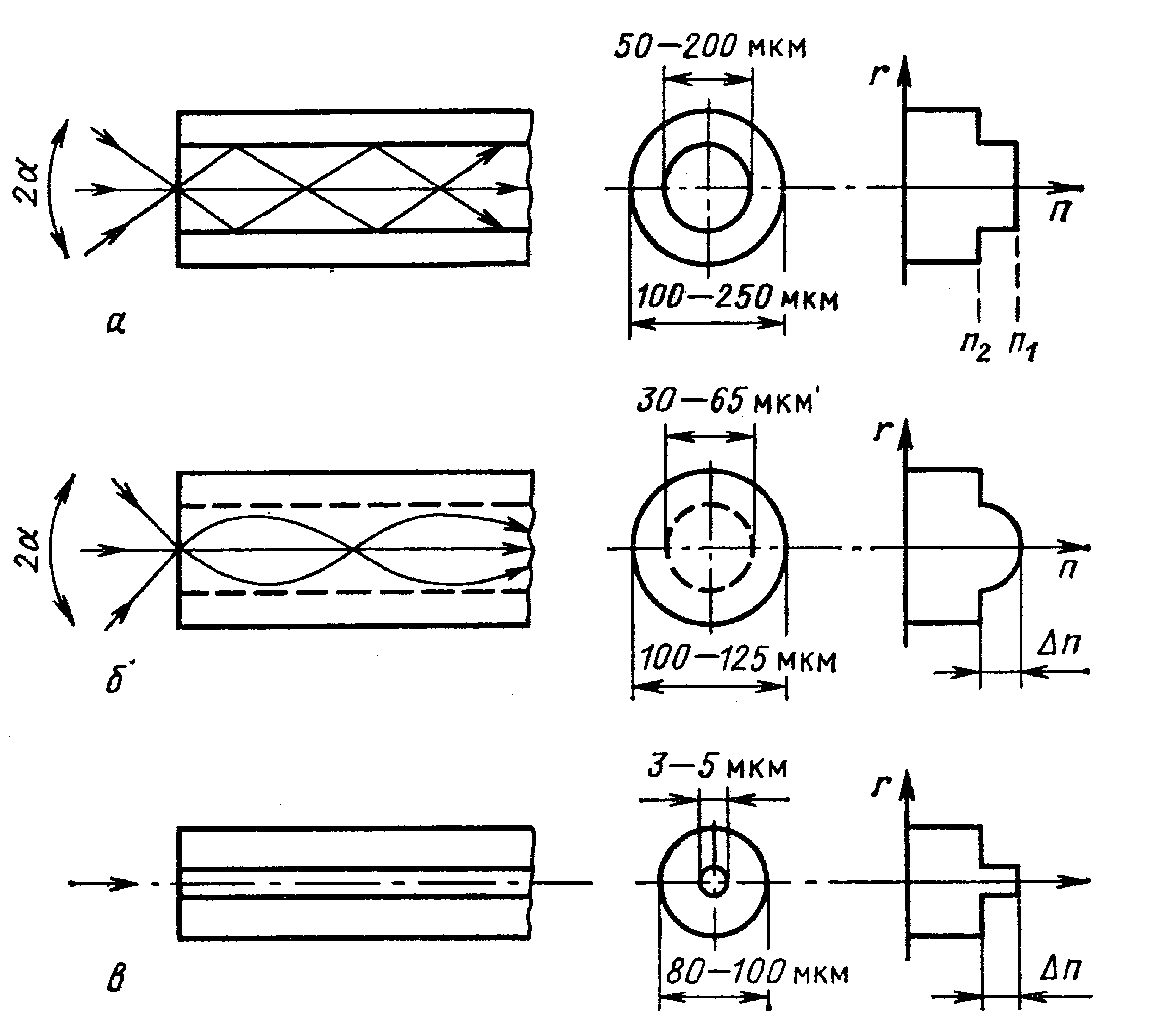

В зависимости от структуры световода (рис. 3.20) рассматривают различные механизмы распространения света вдоль него.

1. Многомодовые световоды со ступенчатым профилем показателя преломления. Полное внутреннее отражение имеет место, если излучение падает на границу под углом меньшим, чем 2max (угол ввода световых лучей в волновод). Вдоль световода одновременно распространяется несколько лучей (мод).

2. Одномодовые световоды со ступенчатым профилем показателя преломления. Диаметр сердцевины 5-10 мкм обусловливает распространение только одной моды, при этом теоретически ширина полосы передачи более 100 ГГц. Изготовление крайне малого диаметра сердцевины требует очень большой точности, при этом возникает проблема ввода излучения в оптическое волокно.

3. Многомодовые световоды с градиентным профилем показателя преломления. Показатель преломления в области сердцевины непрерывно уменьшается от середины к краю. Излучение за счет преломления волнообразно распространяется около оси оптического волокна. Поскольку все лучи имеют примерно одинаковые времена распространения, то градиентные волокна имеют очень большую ширину пропускания.

Существенными требованиями к оптическому световоду являются необходимость слабого затухания и большой ширины полосы пропускания.

Затухание в оптических волокнах обусловлено поглощением и рассеянием, в частности, на примесях. Дополнительные потери возникают из-за неоднородностей в поперечном сечении волокна и из-за его кривизны. Само затухание зависит от применяемого стекла для сердцевины и оболочки, от различных примесей, а также от длины волны.

Рис.

3.20. Некоторые типы световодов: а

- ступенчатый профиль показателя

преломления; б - градиентный профиль

показателя преломления; в - одномодовый

световод.

Вследствие очень высокой частоты несущего светового пучка для модуляции можно использовать высокие частоты, поэтому ширина полосы пропускания световода может достигать несколько гигагерц. Тем самым обеспечивается одновременная передача очень большого объема информации.

При практическом использовании в оптических системах передачи информации световоды выполняются в виде оптических кабелей.

Источники света для оптической связи по световодам должны удовлетворять следующим условиям:

длина волны излучения должна лежать в диапазоне минимального затухания;

излучающая поверхность должна примерно соответствовать диаметру световода для хорошего согласования источника света и световода без фокусирующих элементов;

их излучение должно обладать минимальной шириной спектра.

Поэтому в качестве источников света чаще всего используются полупроводниковые инжекционные лазеры, работающие в непрерывном или импульсном режимах.

Оптоволокно имеет минимумы затухания при длинах волн излучения =1,3 мкм и =1,55 мкм, поэтому специально для этих длин волн разработаны полупроводниковые лазеры на двойной гетероструктуре InGaAsP/InP с выходной мощностью 15 мВт.

Однако, по сравнению со светодиодами, полупроводниковые лазеры имеют некоторые существенные недостатки. К ним относятся:

более сильная зависимость частоты излучения от температуры;

меньший срок службы;

более высокая стоимость.

Обнаружение модулированного излучения для последующего воспроизведения передаваемой информации осуществляется с помощью оптоэлектронных приемников (детекторов).

Применяемые фотодетекторы должны удовлетворять следующим требованиям:

высокая чувствительность в спектральном диапазоне применяемого источника излучения;

высокие частотные свойства;

малые шумы;

температурная стабильность свойств;

простота соединения со световодом;

большой срок службы;

низкая стоимость.

Этим свойствам удовлетворяют специально разработанные полупроводниковые фотодиоды.

Из-за потерь и дисперсии в световоде возникает ослабление и искажение передаваемых световых импульсов, поэтому необходима их регенерация, которая выполняется ретрансляторами, размещенными через определенные промежутки вдоль всей волоконно-оптической линии передачи. В ретрансляторе оптический сигнал, принятый фотоприемником, преобразуется в электрические импульсы, подаваемые на усилитель-формирователь, который кроме усиления также восстанавливает первоначальную форму импульсов. Регенерированный сигнал используется для формирования световых импульсов, передаваемых по следующему участку волоконно-оптической линии.

Допустимое максимальное расстояние между двумя ретрансляторами зависит от параметров системы, в частности, от требуемой скорости передачи информации, применяемых типов световодов и источников света.

Длина каналов передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи может составлять от нескольких метров (например, когда внутри мехатронного устройства линия передачи измерительной информации располагается в непосредственной близости от силовых кабелей, создающих мощные электромагнитные помехи) до десятков тысяч километров (магистральные линии связи, проложенные по дну Тихого океана между Европой и Америкой).

В настоящее время Россия занимает одно из ведущих мест в мире по протяженности эксплуатируемых волоконно-оптических линий связи.

Любая система передачи информации характеризуется такими показателями, как помехоустойчивость, эффективность и надежность.

Помехоустойчивостью называется способность системы осуществлять прием информации в условиях наличия помех в линии связи. Помехой называется стороннее возмущение, действующее в системе и препятствующее правильному приему сигналов.

Помехи бывают промышленные (индустриальные) и атмосферные, регулярные и случайные, внутренние и внешние. Индустриальные помехи возникают при работе электродвигателей, систем зажигания двигателей внутреннего сгорания, сварочных аппаратов, рентгеновских установок и т. п. Атмосферные помехи создаются молниями, пыльными и снежными бурями, полярными сиянием и т. п. Регулярные помехи (например, от соседней радиостанции) можно устранить с помощью фильтров и других средств. Если помеха случайная, с ней бороться сложнее. Причинами случайных помех могут быть также случайные колебания параметров канала связи.

Понятие эффективности ИС введено для оценки степени целесообразности усложнения кодов для получения заданной помехоустойчивости. При одинаковой полосе передаваемых частот и мощности на сообщение более эффективной является та система, которая позволяет передать данное сообщении за более короткий промежуток времени.

Под надежностью системы понимается ее способность к безотказной работе в течение определенного отрезка времени. Надежность связана с помехоустойчивостью и эффективностью. Увеличение эффективности ведет к снижению помехоустойчивости, а повышение помехоустойчивости и эффективности (которые часто приходится увеличивать за счет усложнения приемно-передающей аппаратуры) обычно ведет к уменьшению надежности [1].

При использовании различных каналов связи необходимо иметь представление о том, какое количество информации может быть передано за данный промежуток времени по данному каналу связи, т. е. о его пропускной способности. Понятие пропускной способности можно пояснить следующим примером. Если бы троллейбусы были всегда одинаково и полностью загружены, всегда попадали на зеленый свет, при езде им не мешали бы ни гололед, ни аварии, то количество пассажиров, перевезенное за единицу времени, скажем, за квартал, и было бы пропускной способностью данного маршрута. Таким образом, пропускная способность канала связи характеризует его потенциальные возможности и определяется максимальной скоростью передачи информации.

Скорость передачи информации определяется количеством информации, переданной за единицу времени. Так как энтропия Н представляет собой количество информации на символ сообщения, то скорость передачи информации в общем виде

г![]() де

τ - время передачи одного символа.

де

τ - время передачи одного символа.

Для простейшего случая (отсутствуют помехи, символы сообщения имеют равную длительность, равную вероятность появления и взаимонезависимы, т. е. H=log2m, где m – количество символов) скорость передачи информации

п![]() рямо

пропорциональна энтропии сообщения и

обратно пропорциональна длительности

элементарного символа. Скорость передачи

можно повысить за счет снижения

длительности τ элементарного символа.

рямо

пропорциональна энтропии сообщения и

обратно пропорциональна длительности

элементарного символа. Скорость передачи

можно повысить за счет снижения

длительности τ элементарного символа.

Для передачи больших объемов информации на большие расстояния (в телеизмерительных ИС) широко используется частотное уплотнение каналов связи. При этом одна и та же линия связи используется для передачи множества сигналов, частотные диапазоны которых разнесены.

Если говорить вообще об использовании линии связи в ИС мехатронных устройств, то для снижения искажений сигнала, повышения достоверности его передачи и уменьшения влияния различного рода помех используются следующие способы:

сокращение пути, по которому прокладываются линии связи;

удаление линии связи от силовых цепей, мощных потребителей и т.п.

уменьшение площади между проводами линии связи, использование витой пары, а при необходимости – экранированного или коаксиального кабеля;

грамотное выполнение заземления;

использование низкоомных электрических цепей на обоих концах линии связи;

экранирование датчиков и источников электромагнитных помех;

увеличение мощности передаваемого сигнала;

снижение количества передаваемой информации за счет ее предварительной обработки на передающем конце;

уменьшение частотного диапазона передаваемого сигнала;

использование импульсных и кодированных сигналов вместо аналоговых сигналов интенсивности, использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок;

использование оптоволоконных линий связи.

Многие из перечисленных способов реализованы в живых организмах, которые условно можно рассматривать как совершенные МС (следует иметь в виду, что протяженность линий связи у животных может достигать десятков метров, например, у кита – до 33 метров):

наиболее важные органы чувств (глаза, уши, и т. п.) расположены в непосредственной близости от центра обработки информации;

измерительные линии связи экранированы – нервы, по которым передаются электрические импульсы, окружены экраном из тканевых жидкостей, которые являются прекрасными проводниками;

почти все электрические цепи в живых организмах – низкоомные;

для снижения количества передаваемой информации в органах чувств выполняется первичная обработка сигналов (глаз лягушки выделяет контур движущегося объекта на неподвижном фоне);

для снижения влияния помех частотные диапазоны органов чувств сильно ограничены (например, у человека глаз чувствителен в очень узкой части оптического диапазона – от 0,38 до 0,78 мкм, ухо – в очень узкой части звукового диапазона – от 20 Гц до 20 кГц); при этом для каждого вида животных в процессе эволюции сформировался именно тот частотный диапазон, который несет наиболее важную информацию;

измерительная и управляющая информация передается не в виде аналогового сигнала, а в виде импульсов; для повышения надежности передачи информации она многократно дублируется.