- •Основания теории оптимизации (теоремы о необходимости и достаточности существования экстремума функции многих переменных).

- •5.2.Достаточные условия экстремума.

- •Матрица Гессе и вектор-градиент функции многих переменных. Привести пример определения (функцию многих переменных задать самостоятельно).

- •Методы одномерного поиска экстремума. Метод золотого сечения.

- •Методы одномерного поиска экстремума. Метод поиска с использованием чисел Фибоначчи.

- •Методы одномерного поиска экстремума. Метод квадратической интерполяции.

- •Графический метод решения задач квадратичного программирования.

- •Метод множителей Лагранжа.

- •Алгоритм обобщенного метода множителей Лагранжа.

- •Градиентные методы решения задач нелинейного программирования.

- •Метод тяжелого шарика.

- •Эвристические методы поиска экстремума. Метод Монте-Карло.

- •Гомеостат Эшби и его связь со случайным поиском.

- •Методы случайного поиска.

- •Алгоритм случайного спуска с линейной тактикой

- •Алгоритмы эволюционной оптимизации. Муравьинный алгоритм.

- •Алгоритмы эволюционной оптимизации. Роевой алгоритм.

- •В чем состоит смысл когнитивной составляющей алгоритма поиска с роевым интеллектом?

- •Виды игр (безкоалиционные, кооперативные, дифференциальные и другие).

- •Игра двух участников с нулевой суммой. Решение игры двух участников с нулевой суммой в смешанных стратегиях.

- •Графо-аналитический метод решения матричной игры 2 х n и m х 2.

- •Решение игр вида 2хn и mх2

Методы одномерного поиска экстремума. Метод квадратической интерполяции.

Этот метод основан на замене f(x) в промежутке x0+-h квадратичной параболой, экстремум которой вычисляется аналитически. После приближенного нахождения экстремума x* (максимума или минимума) можно задать x0=x* и повторить поиск. Таким образом, с помощью итерационной процедуры значение x* уточняется до получения его с заданной точностью ε.

Алгоритм метода следующий:

Задаем начальное приближение x0 для x* и вычисляем два смежных значения аргумента f(x) x1=x0-h и x2=x0+h, где h-полуинтервал поиска.

Вычисляем три значения f(x0), f(x1), f(x2).

Находим коэффициенты параболы a,b,c (считая, что f(x) на указанном отрезке представляет собой параболу a*x^2+b*x+c ) и по найденным коэффициентам вычисляем положение экстремума x*=-b/2*a .

Проверяем условие |x*-x0|<e. Если условие не выполняется, задаем x0=x* и идем к пункту 1. Если выполняется, считаем x* найденным с заданной точностью e, идем к пункту 5.

Графический метод решения задач квадратичного программирования.

Графический метод можно использовать для решения задачи НП, которая содержит две переменных х1 и х2, например задачи следующего вида:

Z = f(x1, x2) → min (max);

gi(x1, x2) ≤ bi, ![]() .

.

Чтобы найти ее оптимальное решение, нужно выполнить следующие действия:

1. Найти ОДР, определяемую ограничениями задачи. Если окажется, что эта область пуста, то это означает, что задача не имеет решения.

2. Построить семейство линий уровня целевой функции f(х1, х2) = C при различных значениях числового параметра С.

3. При решении задачи на минимум определить направление убывания, а для задачи на максимум — направление возрастания линий уровня ЦФ.

4. Найти точку ОДР, через которую проходит линия уровня с наименьшим в задаче на минимум (соответственно, наибольшим в задачи на максимум) значением параметра С. Эта точка будет оптимальным решением. Если ЦФ не ограничена снизу в задаче на минимум (сверху — в задаче на максимум), то это означает, что задача не имеет оптимального решения.

5. Найти координаты точки оптимума и определить в ней значение ЦФ.

Метод множителей Лагранжа.

Метод

множителей Лагранжа,

метод нахождения условного

экстремума функции ![]() ,

где

,

относительно

,

где

,

относительно ![]() ограничений

ограничений ![]() ,

где

,

где ![]() меняется

от единицы до

.

меняется

от единицы до

.

Составим функцию

Лагранжа в

виде линейной

комбинации функции

и

функций ![]() ,

взятых с коэффициентами, называемыми множителями

Лагранжа —

,

взятых с коэффициентами, называемыми множителями

Лагранжа — ![]() :

:

![]()

где ![]() .

.

Составим

систему из ![]() уравнений,

приравняв к нулю частные

производные функции

Лагранжа

уравнений,

приравняв к нулю частные

производные функции

Лагранжа ![]() по

по ![]() и

.

и

.

Если

полученная система имеет решение

относительно параметров ![]() и

и ![]() ,

тогда точка

,

тогда точка ![]() может

быть условным экстремумом, то есть

решением исходной задачи. Заметим, что

это условие носит необходимый, но не

достаточный характер.

может

быть условным экстремумом, то есть

решением исходной задачи. Заметим, что

это условие носит необходимый, но не

достаточный характер.

Алгоритм обобщенного метода множителей Лагранжа.

Сначала все ограничения отбрасываются, и решается задача безусловной максимизации ЦФ. Находится ее стационарная точка и проверяется ее допустимость. Если оказалось, что эта точка принадлежит ОДР, то процесс вычислений завершается, так как в силу выпуклости задачи (14) – (15) найденная точка является ее решением.

Если же найденная точка не допустима, то формируется новая задача, которая состоит в максимизации ЦФ с учетом первого ограничения задачи. Однако это ограничение записывается не как неравенство, а как равенство.

Получаем классическую задачу условной оптимизации вида:

Z = f (x1,…, xn) ® mах,

g1(x1,…, xn) = b1.

Для ее решения используется метод множителей Лагранжа. Выписывается функция Лагранжа

L(x1,…, xn, λ) = f (x1,…, xn) + λ (b1 – g1 (x1,…, xn))

и решается система уравнений, определяющая стационарные точки этой функции:

Если в

результате получен вектор решения ![]() такой,

что вектор

такой,

что вектор ![]() допустим

в исходной задаче и λ* ≥

0, то это означает, что

—

искомая точка оптимума. Если же оказалось,

что λ* <

0 или вектор

недопустим

в исходной задаче, то вместо первого

ограничения берется второе ограничение

и рассматривается задача

допустим

в исходной задаче и λ* ≥

0, то это означает, что

—

искомая точка оптимума. Если же оказалось,

что λ* <

0 или вектор

недопустим

в исходной задаче, то вместо первого

ограничения берется второе ограничение

и рассматривается задача

Z = f (x1,…, xn) ® mах,

g2(x1,…, xn) = b2.

Эта задача также решается методом множителей Лагранжа. Если ее решение опять не является точкой оптимума исходной задачи, то берется третье ограничение и т.д. Если последовательный перебор отдельных ограничений не приводит к желаемому результату, то рассматриваются задачи с двумя ограничениями, затем тремя ограничениями и так до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение исходной задачи.

Замечание. Если исходная задача содержит ограничения типа равенства, то их нужно включать во все формируемые задачи.

Условные и безусловные задачи НП.

Задачи оптимизации

(1)

(1)

(2)

(2)

называются задачами безусловной оптимизации (на безусловный экстремум). В них ограничения отсутствуют, т.е. x Rn.

Для того, чтобы точка x0 Rn, была точкой локального экстремума (т.е. либо точкой локального минимума, либо точкой локального максимума) в задачах (1) и (2), необходимо, чтобы

(3)

(3)

Это есть необходимый признак оптимальности 1 порядка. Все точки x0, удовлетворяющие условию (3), называются стационарными точками (точки, подозрительные на экстремум).

Введение барьерных штрафных функций.

Основная задача метода штрафных функций состоит в преобразовании задачи минимизации функции

![]()

с соответствующими ограничениями, наложенными на х, в задачу поиска минимума без ограничений функции

![]()

Функция ![]() является

штрафной. Необходимо, чтобы при нарушении

ограничений она «штрафовала» функцию

Z, т.е. увеличивала её значение.В этом

случае минимум функции Z будет находиться

внутри области ограничений. Функция

,

удовлетворяющая этому условию, может

быть не единственной. Задачу минимизации

можно сформулировать следующим образом:

является

штрафной. Необходимо, чтобы при нарушении

ограничений она «штрафовала» функцию

Z, т.е. увеличивала её значение.В этом

случае минимум функции Z будет находиться

внутри области ограничений. Функция

,

удовлетворяющая этому условию, может

быть не единственной. Задачу минимизации

можно сформулировать следующим образом:

минимизировать функцию

при

ограничениях ![]() .

.

Функцию удобно записать следующим образом:

![]()

где r – положительная величина.

Тогда

функция ![]() принимает

вид

принимает

вид

![]() .

.

Если х

принимает допустимые значения, т.е.

значения, для которых ![]() ,

то Z принимает значения, которые больше

соответствующих значений

,

то Z принимает значения, которые больше

соответствующих значений ![]() (истинной

целевой функции данной задачи), и разность

можно уменьшить за счет того, что r может

быть очень малой величиной. Но если х

принимает значения, которые хотя и

являются допустимыми, но близки к границе

области ограничений, и по крайней мере

одна из функций

(истинной

целевой функции данной задачи), и разность

можно уменьшить за счет того, что r может

быть очень малой величиной. Но если х

принимает значения, которые хотя и

являются допустимыми, но близки к границе

области ограничений, и по крайней мере

одна из функций ![]() близка

к нулю, тогда значения функции

,

и следовательно значения функции Z

станут очень велики. Таким образом,

влияние функции

состоит

в создании «гребня с крутыми краями»

вдоль каждой границы области ограничений.

Следовательно, если поиск начнется из

допустимой точки и осуществляется поиск

минимума функции

близка

к нулю, тогда значения функции

,

и следовательно значения функции Z

станут очень велики. Таким образом,

влияние функции

состоит

в создании «гребня с крутыми краями»

вдоль каждой границы области ограничений.

Следовательно, если поиск начнется из

допустимой точки и осуществляется поиск

минимума функции ![]() без

ограничений, то минимум, конечно, будет

достигаться внутри допустимой области

для задачи с ограничениями. Полагая r

достаточно малой величиной, для того

чтобы влияние

было

малым в точке минимума, мы можем сделать

точку минимума функции

без

ограничений совпадающей с точкой

минимума задачи с ограничениями.

без

ограничений, то минимум, конечно, будет

достигаться внутри допустимой области

для задачи с ограничениями. Полагая r

достаточно малой величиной, для того

чтобы влияние

было

малым в точке минимума, мы можем сделать

точку минимума функции

без

ограничений совпадающей с точкой

минимума задачи с ограничениями.

Введение штрафных функций Фиакко - Мак-Кормика.

Влияние

штрафа состоит в создании «гребня с

крутыми краями» вдоль каждой границы

области ограничений. Следовательно,

если поиск начинается из допустимой

точки и осуществляется поиск минимума

без ограничений, то минимум, конечно,

будет достигаться внутри допустимой

области для задачи с ограничениями.

Полагая r

достаточно малой величиной, для того

чтобы влияние «штрафа» было малым в

точке минимума, мы можем сделать точку

минимума функции

без

ограничений совпадающей с точкой

минимума функции

без ограничений, то минимум, конечно,

будет достигаться внутри допустимой

области для задачи с ограничениями.

Полагая r

достаточно малой величиной, для того

чтобы влияние «штрафа» было малым в

точке минимума, мы можем сделать точку

минимума функции

без

ограничений совпадающей с точкой

минимума функции

с ограничениями.

с ограничениями.

Штрафные функции Розенброка.

Функция Розенброка — невыпуклая функция, используемая для оценки производительности алгоритмов оптимизации, предложенная Ховардом Розенброком в 1960 году. Считается, что поиск глобального минимума для данной функции является нетривиальной задачей.

Является примером тестовой функции для локальных методов оптимизации. Имеет минимум 0 в точке (1,1)].

Значение функции

Розенброка для двух переменных в

окрестности точки ![]() .

.

Функция Розенброка для двух переменных определяется как:

![]()

Она имеет глобальный

минимум в точке ![]() где

где ![]() .

.

Встречаются два классических варианта многомерного обобщения функции Розенброка.

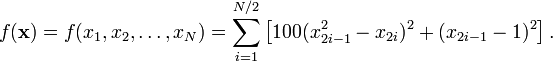

В первом случае, как

сумма ![]() несвязанных

двумерных функций Розенброка:

несвязанных

двумерных функций Розенброка:

]

]

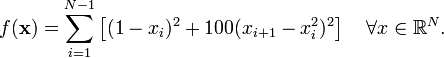

Более сложным вариантом является:

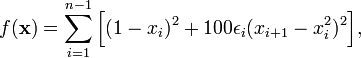

Существует также вероятностное обобщение функции Розенброка, предложенное

где случайные

переменные ![]() являются непрерывно

распределёнными Unif(0,1).

являются непрерывно

распределёнными Unif(0,1).