- •Дегтярев м.Г. Практикум по обработке материалов резанием.

- •Введение.

- •Общие понятия и определения.

- •Лабораторная работа 1. Токарные резцы.

- •Общие сведения.

- •Порядок выполнения работы.

- •1.1. Тестовые задания для самоконтроля.

- •1.2. Ответы на тестовые задания. Позиция «а»

- •Позиция «в»

- •Позиция «с»

- •Позиция «д»

- •Лабораторная работа 2. Инструменты для получения и обработки отверстий.

- •Общие сведения

- •2.1. Тестовые задания для самоконтроля.

- •2.2. Ответы на тестовые задания. Позиция «а»

- •Позиция «в»

- •Позиция «с»

- •Позиция «д»

- •Лабораторная работа 3. Метчики, плашки, фрезы.

- •Метчики.

- •Плашки.

- •3.1. Тестовые задания для самоконтроля.

- •3.2. Ответы на тестовые задания. Позиция «a».

- •Позиция «в».

- •Позиция «с».

- •Позиция «d».

- •Лабораторная работа 4. Абразивный инструмент.

- •Общие сведения.

- •Характеристика абразивного инструмента.

- •Абразивный материал и его марки.

- •Зернистость.

- •Твердость.

- •Структура.

- •Связка.

- •Класс точности и неуравновешенности круга.

- •Выбор инструмента для различных операций абразивной обработки.

- •Алмазные и эльборовые абразивные инструменты.

- •Новые виды специального абразивного инструмента.

- •4.1. Тестовые задания для самоконтроля.

- •4.2. Ответы на тестовые задания. Позиция «а»

- •Позиция «в»

- •Позиция «с»

- •Позиция «д»

- •Лабораторная работа 5. Влияние элементов режима резания на главную составляющую силу резания при точении.

- •Теоретические сведения.

- •Протокол наблюдений.

- •5.1. Тестовые задания для самоконтроля.

- •5.2. Ответы на тестовые задания. Позиция «а»

- •Позиция «в»

- •Позиция «с»

- •Позиция «д»

- •Лабораторная работа 6. Качество обработанной поверхности.

- •Теоретические сведения.

- •6.1. Тестовые задания для самоконтроля.

- •6.2. Ответы на тестовые задания. Позиция «а»

- •Позиция «в»

- •Позиция «с»

- •Позиция «д»

- •Лабораторная работа №7 конструкция и кинематика токарновинторезного станка

- •Лабораторная работа №8 делительные приспособления и делительные головки

- •Общие сведения

- •Непосредственное деление

- •Простое деление

- •Библиографический список

- •Содержание

Лабораторная работа 5. Влияние элементов режима резания на главную составляющую силу резания при точении.

Цель работы: ознакомиться с методикой измерения главной составляющей силы резания при точении и применяемой аппаратурой; изучить методику обработки экспериментальных данных; исследовать влияние глубины резания и подачи на величину вертикальной составляющей силы резания; обработать результаты экспериментов и вывести формулу для определения вертикальной составляющей силы резания (в зависимости от глубины резания и подачи); сравнить полученную формулу с формулой (формулами), имеющейся в справочной литературе.

Студент должен знать: |

Студент должен уметь: |

1. Какие силы действуют на резец. 2. Как называется сила Pz, Py, Px и что рассчитывается по ним. 3. Какое соотношение между силами Pz, Py, Px. 4. Как определяется равнодействующая от всех сил, действующих в процессе резания. 5. Формула для определения силы резания Pz. 6. Что учитывает коэффициент Cp при определении силы резания. 7. Что входит в режим резания. 8. Как устроен и работает динамометр. Какие они бывают. 9. Методику определения коэффициента Cp. 10. Что обозначают показатели степени x и y в уравнении прямой линии в логарифмических координатах, и как они определяются. |

1. Настроить станок и выбрать режимы резания. 2. Пояснить, как проводится тарирование динамометра. 3. Определить экспериментально влияние t и S на величину вертикальной составляющей Pz. 4. Составить протокол наблюдения. 5. Обработать результаты эксперимента. 6. На основании опытных данных построить график в логарифмических координатах и определить углы наклона прямых зависимости Pz от tx и Sy. 7. Определить значения показателей степени x и y. 8. Вычислить среднеарифметическую величину Cp на основании экспериментальных данных. 9.Составить формулу определения Pz с числовым коэффициентом Cp для конкретного случая. |

Оборудование рабочего места: токарно-винторезный станок 16К20, динамометр ДК-1, приспособление для тарировки динамометра, заготовка, резец проходной Р18, штангенциркуль, плакаты.

Теоретические сведения.

Знание сил резания необходимо для определения мощности резания, расчета на прочность инструмента, узлов станка, приспособлений и расчета на жесткость технологической системы СПИД.

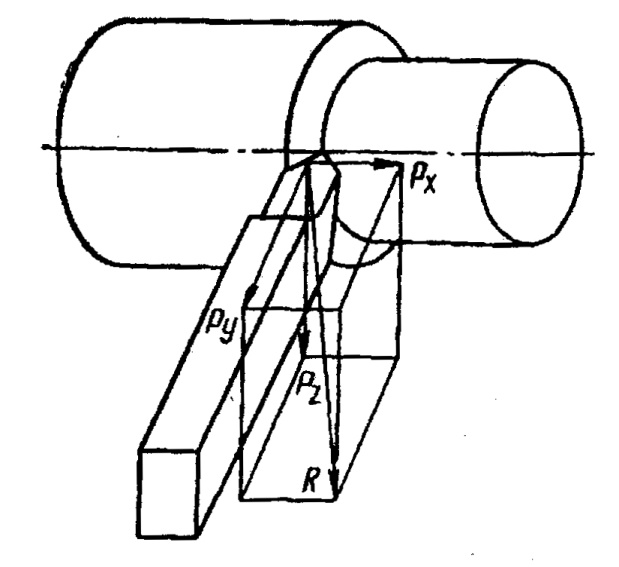

Рисунок 40 – Составляющие силы резания при точении.

На переднюю и заднюю поверхности резца действуют силы упругой и пластической деформации, а также силы трения. Система сил, действующих при точении на резец, может быть приведена к одной силе R (рис.40), называемой равнодействующей силой резания. Силу R можно разложить на три составляющие: Pz - главную (или тангенциальную) составляющую силы резания (собственно силу резания), действующую в направлении главного движения по касательной к поверхности резания; Pу - радиальную составляющую силы резания, направленную в горизонтальной плоскости по радиусу обрабатываемой детали; Pх - силу подачи (или осевую силу), направленную в сторону, обратную направлению подачи. Указанные силы находятся примерно в таком соотношении:

Pz:Py:Px = 1:(0,55...0,4):(0,45...0,25).

От силы Pz зависит мощность, затрачиваемая на процесс резания; по максимальной величине этой силы рассчитывают прочность детали и сборочные единицы коробки скоростей станка, а также прочность резца.

Сила Pу вызывает изгиб обрабатываемой детали и способствует появлению вибраций; по максимальной величине этой силы рассчитывают прочность механизма поперечной подачи, а также про-водят расчет технологической системы на жесткость.

Сила Pх действует на механизм подачи токарного станка; по максимальной величине этой силы рассчитывают на прочность механизм продольной подачи.

Равнодействующая R представляет собой геометрическую сумму трех составляющих: R=Pz+Py+Px, модуль:

![]() или

или ![]()

При наружном точении и растачивании резцами из быстрорежущей стали значение силы Pz, определяют по формуле:

![]()

где Cp - коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала и условия работы.

При обработке стали (σb=735 МПа) Ср=200, ковкого чугуна (НВ 150) Ср=100, серого чугуна (НВ 190) Ср =114 (при γ=20° и φ=45°).

При изменении условий обработки в формулу для определения значения силы Рz вводятся поправочные коэффициенты.

Для измерения составляющих сил резания и изучения влияния на них различных факторов применяют специальные приборы - динамометры. Динамометры в зависимости от количества измеряемых составляющих бывают одно- (например, для силы Рz), двух- и трех- компонентные (Pх, Pу, Рz). По принципу действия динамометры подразделяют на механические, электрические и гидравлические.

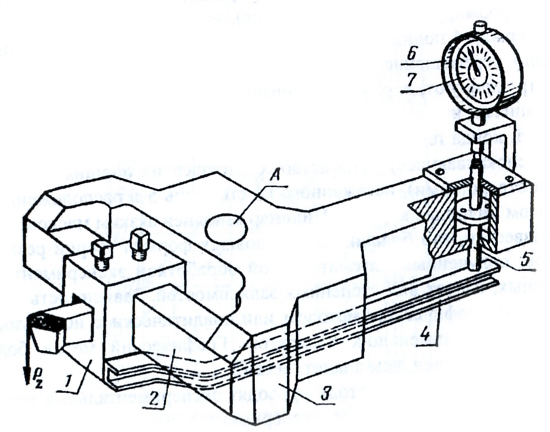

Рисунок 41 – Схема однокомпонентного динамометра.

Для определения главной составляющей силы резания Рz (в пределах до 6000Н) при точении используют динамометр ДК-1 (рис.41).Этот динамометр состоит из корпуса 3, от которого отходят два упругих торсионных бруска 2, переходящих в люльку 1, к которой двумя болтами крепится резец. К люльке 1 одним концом приварена длинная планка 4, второй конец планки упирается в промежуточный стержень 5 демпфирующего устройства. Измерительный штифт индикатора 6 упирается в промежуточный стержень 5. Индикатор 6 защищен от стружки корпусом 7. Динамометр устанавливают на верхних салазках суппорта токарного станка (сняв предварительно резцедержатель) и закрепляют болтом, проходящим через отверстие A в корпусе 3 динамометра.

При точении под воздействием главной составляющей силы резания Рz (действующей на вершину резца) торсионные бруски 2 упруго деформируются (закручиваются), вследствие чего свободный конец стержня 4 поднимается вверх, вызывая (через промежуточный стержень) перемещение шрифта индикатора 6. Предварительно динамометр тарируют, т. е. устанавливают зависимость между силой P и показаниями индикатора 6. Для устранения появления возможных колебаний конца планки 4 в динамометре предусмотрено демпфирующее (успокаивающее) устройство, состоящее из поршня (с двумя малыми отверстиями), насаженного на стержень 5 и расположенного в закрытом цилиндре корпуса. Цилиндр заполнен вязким маслом.

Известно, что большинство основных формул теории резания металлов, полученных математической обработкой экспериментальных данных, имеют вид степенных зависимостей. Зависимость можно получить графическим методом или аналитически с использованием способа наименьших квадратов. Графический метод более прост, но менее точен, чем аналитический.

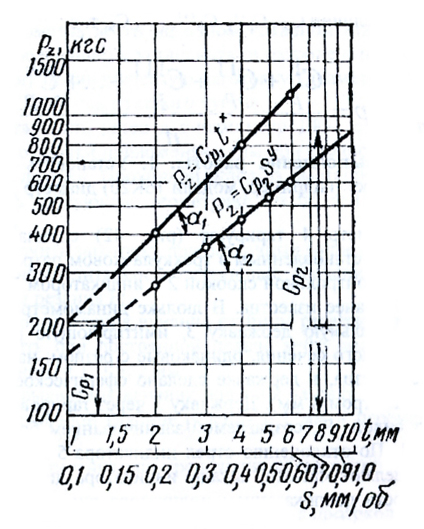

При графическом методе проводят экспериментальные исследования. Полученные данные экспериментов откладывают в логарифмической системе координат и по углу наклона прямых к оси абсцисс и отрезку, отсекаемому на оси ординат, находят степенную функцию. Например, требуется установить зависимость силы Рz от глубины резания t и подачи S при обработке стали. Для этого проводят две серии опытов по измерению силы резания: в первой серии изменяют глубину резания t при постоянной подаче S, во второй - изменяют подачу S при постоянной глубине резания t. Обе серии опытов проводят с резцами одинаковой геометрии и при прочих одинаковых условиях.

Зависимости силы Pz от t и S в логарифмических осях координат подчиняются уравнению прямой линии, не проходящей через начало координат (рис.42):

LgPz = lgCp1+xlgt и lgPz = lgCp2 + ylgS

где x и у - тангенсы углов наклона прямых к осям t и S, tgα1=X и tgα2=Y.

Из логарифмических уравнений следует, что Pz=Cp1tx и Pz=Cp2Sy. Коэффициенты Cp1 и Cp2 соответственно равны силе Pz при аргументе t=1 и S=1.

В общем виде:

Pz=CptxSy

где Ср - коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала и условий обработки; х и у - показатели степени.

Рисунок 42 – Зависимость главной составляющей силы резания от глубины резания и подачи в логарифмических координатах.

Значение коэффициента Ср может быть найдено решением n уравнений, где n - число опытов:

![]()

В этом уравнении величины х и у определены ранее, а значения Pz, берут из экспериментальных данных, полученных при заданных значениях t и S. Коэффициент Сp является среднеарифметическим значением величин Ср1, Ср11, Ср111 ,.., Ср, т. е.:

![]()

Порядок выполнения работы.

1. Установить на токарно-винторезном станке (например, модели 16К20) диаметр ДК-1 и оттарировать его.

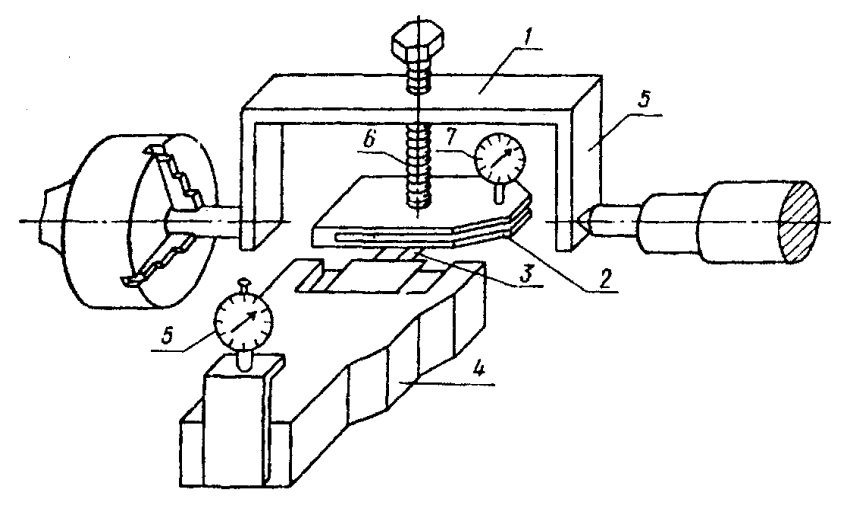

2. Динамометр 4 тарируют (рис.43) специальным приспособлением 1 (установленным в трехкулачковом патроне и пиноли задней бабки) и контрольной скобкой 2 с индикатором 7, цена деления которого заранее известна. В люльке динамометра ДК-1 устанавливают специальную державку 3, имитирующую резец (имеет размеры поперечного сечения, одинаковые с резцом; на расстоянии, равном вылету резца, в державке сделано сферическое углубление под шарик диаметром 8 мм). Державку 3 через тарировочную скобу 2 нагружают силой Pz, создаваемой завинчиванием болта 6 в приспособление 1. По отклонению стрел индикатора 5 и тарировочной скобы 2 определяют масштаб шкалы индикатора динамометра, что дает возможность по показаниям индикатора динамометра определить величину силы Pz.

Рисунок 43 – Схема тарирования динамометра ДК-1.

3. Снять тарировочное приспособление со станка (или тарировку динамометра вести на одном токарном станке, а на другом станке исследование) и установить (в патроне и подпереть центром задней бабки) цилиндрическую заготовку (диаметром 70…100 мм) из стали Ст. 3) или из серого чугуна.

4. Установить резец в динамометр ДК-1 с вылетом, равным расстоянию от точки приложения силы при тарировании динамометра до торца люльки. Проходной резец из быстрорежущей стали Р18 может иметь следующую геометрию: α=10°; γ=15°; φ=45°; φ1=15°; λ=0; г=2 мм.

5. Обточить заготовку при различных (определенных) режимах резания и определить соответствующие значения главной составляющей силы резания Р:

а) для определения влияния глубины резания t на силу Р заготовку обточить при постоянной подаче S=0,3 мм/об и переменной глубине резания t= 1; 1,5; 2 мм;

б) для выявления влияния подачи S на силу Pz заготовку обточить при постоянной глубине резания t=1 мм и переменной подаче S=0,1; 0,3; 0,6 мм/об.

Скорость резания при проведении обеих серий опытов порядка 12 м/мин.

6. Результаты экспериментов занести в протокол наблюдений.