- •Лекция. Деятельностный подход к обучению биологии и формирование предметных умений у школьников

- •Вопросы и задания

- •Д/ способность совершать под контролем сознания действия , не достигшие уровня автоматичности Литература

- •Лекция. Развитие мотивации учения школьников при обучении биологии.

- •Направленность личности

- •По силе и содержанию (в.Г. Крысько и др.)

- •На внешние и внутренние (л.М. Фридман и др.)

- •II. Ситуации активизации процесса обучения.

- •IV. Создание эмоционально-положительного климата в процессе обучения.

- •Лекционно-семинарская система обучения общей биологии

- •111. Дидактическая характеристика и функции решения учебных биологических задач

- •3 Функции учебных задач по биологии в развитии личности.

- •2. По дидактическим целям задачи подразделяются на:

- •4. По характеру требования задачи делятся на такие группы:

4. По характеру требования задачи делятся на такие группы:

а) задачи на нахождение искомого объекта или установление отношения между объектами;

б) задачи на преобразование биологического объекта;

в) задачи на построение объекта с заданными свойствами;

г) задачи на доказательство некоторого суждения относительно заданных объектов.

5. По соотношению между условиями и требованиями школьные задачи делятся на такие виды:

а) определенные, в которых задано необходимое и достаточное число условий для удовлетворения требования задачи, т.е. для ее решения;

б) неопределенные, в которых задано недостаточное число условий для решения задачи. Такие задачи не имеют решения, можно лишь установить соотношение между объектами.

в) с излишними условиями. Эти задачи в свою очередь делятся на задачи, в которых лишние условия являются логическими следствиями остальных условий, тогда эти лишние условия можно просто отбросить и останется вполне определенная задача. Зачастую встречаются и такие задачи, в которых лишние условия противоречат другим условиям, в этом случае задача является противоречивой, не имеющей решения.

6.По наличию в школьном курсе алгоритма решения задач того вида, к которому принадлежит заданная задача, все задачи делятся на два класса:

а) стандартные, или алгоритмические задачи, для решения которых в школьном курсе биологии имеется определенный алгоритм. При этом примем определение алгоритма, данное А.А. Ляпуновым: "Алгоритм для решения предложенной задачи называется объединением элементарных актов и проверяемых условий, которые обеспечивают такой порядок работы (т.е. проверка условий и выполнение элементарных актов), который при любых начальных данных, т.е. исходной информации, приводит к правильному ответу,

б) нестандартные задачи, для решения которых в школьном курсе нет определенного алгоритма. Решение нестандартных задач в конечном счете сводится к решению одной или нескольких стандартных задач.

7. Задачи классифицируются по способам их задания, они делятся на текстовые, графические и экспериментальные. Все эти задачи в свою очередь можно разделить на качественные (или задачи-вопросы, как их иногда называют) и количественные. Проанализируем значение различных видов задач и определим их роль в обучении биологии как в классной, так и в домашней работе школьников.

Качественные задачи. Преобладающими задачами в биологии являются качественные так как, для их решения не требуется вычислений. Учащиеся пользуются изученными биологическими закономерностями и применяют их к анализу явлений, о которых идет речь в задаче. Этим качественные задачи выгодно отличаются от несложных расчетных, которые в некоторых случаях могут быть решены без такого анализа, простой подстановкой данных в формулу, подбираемую по чисто формальным признакам. Методические достоинства качественных задач многогранны. Приближая изучаемую теорию к окружающей жизни, они усиливают у учащихся интерес к предмету, способствуют развитию наблюдательности. Метод решения этих задач, заключающийся в построении логических умозаключений, основанных на биологических законах, служит развитию мышления, вырабатывает отчетливое понимание сущности биологических явлений и их закономерностей, учит школьников практическому применению знаний, воспитывает у учащихся правильное отношение и к расчетным задачам, приучает их начинать решение любой задачи с анализа ее биологического содержания.

Многие учителя решают с учащимися качественные задачи в процессе изложения нового материала, используя эти задачи как иллюстрации практического применения биологических явлений в жизни. Это всегда оживляет изложение, активизирует внимание учащихся, возбуждает интерес к решению вопросов практического характера. Задачи-вопросы с успехом могут быть использованы как при устной проверке знаний, так и в письменах контрольных работах. Для письменных контрольных работ рекомендуется использовать задачи, ответы на которые могут быть представлены схемой, рисунком или моделью.

Ряд интересных качественных задач может быть предложен в связи с различными рисунками, схемами установок и т.д. Много таких задач можно подобрать при развитии понятий, которые изучаются преимущественно только качественно (например, функции живых организмов др.). Некоторые качественные задачи могут быть сконструированы в один из видов экспериментальных задач, так как правильность их решения, выполненного путем логических умозаключений, может быть проверена опытом.

В настоящее время появляется методическая литература о использовании качественных задач в преподавании биологии1

Количественные (расчетные) задачи. Задачи этого вида наиболее полно представлены в задачниках по молекулярной биологии и генетике. При правильном отборе и психолого-методическом подходе к решению такие задачи, безусловно необходимы для формирования у школьников действенных знаний.

В число расчетных задач входят наиболее простые, тренировочные задачи, которые в очень ограниченном числе имеет смысл применять после вывода какой-либо новой для учащихся закономерности, для того чтобы помочь им запомнить формулу, научить подстановке в нее данных. Например, при решении задач на моно-, ди-, и полигибридное скрещивание учащиеся смогут осознать достаточно глубоко генетическое содержание этих законов. Многие расчетные задачи подготавливают учащихся к усвоению ряда новых для них важнейших биологических явлений.

К задачам, решение которых требует применения многих закономерностей из разных разделов биологии, целесообразно обращаться главным образом с целью повторения учебного материала, углубления знаний учащихся, усвоения общебиологических понятий, законов и теорий. Понятия, сформированные при изучении, например, цитологических закономерностей, обогащаются, если их применяют при изучении генетики, законов наследования признаков. Применение знаний, приобретенных при изучении одного раздела биологии, к анализу явлений из другой области показывает учащимся общность биологических, естественнонаучных понятий и закономерностей. Например, обоснуйте, продолжается ли в настоящее время эволюция человека? Таким образом, межпредметные, метазадачи и их решение раскрывают сущность общебиологических и общенаучных законов и умение применять их на практике.

Графические задачи. Значение графических задач в преподавании биологии определяется в основном двумя обстоятельствами.

К графическим относятся задачи, в которых из анализа графиков, приведенных в условии, получают данные для решения задачи; решение задачи выполняют на основе построения графиков например, координат точек пересечения кривых; по графику определяют максимальные и минимальные значения функций; по графическим изображениям процессов в одних координатных осях строят изображения этих процессов в других координатных осях. Например, нарисуйте кривые изменения давления в легких и плевральной полости человека при вдохе и выдохе (обе кривые должны быть изображены на одном графике). Графические упражнения и задачи в значительной мере помогают учащимся овладеть этим важным методом выражения функциональных связей, способствующих глубокому раскрытию биологической сущности процессов и явлений.

1. При изучении биологических, чаще экологических явлений, часто определяются функциональные зависимости между величинами, характеризующими процессы, протекающие в живой природе всех уровней организации. Понятие функциональной зависимости с большой полнотой и конкретностью отражает взаимную связь явлений. Графическое изображение функциональной зависимости наиболее ярко и доходчиво выражает эту зависимость. График наглядно раскрывает биологическую, биохимическую закономерность. Например, на питательную среду посеян материал, содержащий бактерии. Их количество нарастает со временем так, как показан на графике. Объясните такой ход графика. Анализ графика, позволяет выдвинуть несколько гипотез, объясняющих ход графика: исчерпан какой-либо питательный ресурс, влияние внешних факторов, различными приспособлениями произрастающих бактерий к среде и др.

2. Графические задачи и упражнения способствуют сознательному усвоению биологических закономерностей. Особенно велика их роль в активизации процесса преподавания биологии (экологических аспектов ее содержания).

Экспериментальные задачи. Особенно большую активность и самостоятельность проявляют учащиеся при решении экспериментальных задач.

Данные для решения экспериментальных задач получаются из опыта непосредственно на демонстрационном столе учителя или путем закладки, конструирования опытов, произведенных самими учащимися. Например, ставится следующая задача: гусеницы одного вида бабочек встречаются на листьях двух видов - ярко-зеленого и сероватого цветов. На зеленых листьях намного чаще встречаются зеленые гусеницы, а на сероватых - серые. Предложите возможные объяснения данного факта и опыты по их проверке.

В экспериментальных задачах другого типа, кроме получения исходных величин, осуществляется опытным путем проверка правильности решения.

К числу экспериментальных следует также отнести некоторые качественные задачи. Их решение сводится обычно к предвидению какого-либо биологического явления или процесса, который должен произойти в демонстрируемой установке в результате определенных действий экспериментатора.

Преимущество экспериментальных задач перед текстовыми заключается прежде всего в том, что экспериментальные задачи не могут быть решены формально, без достаточного осмысливания биологического процесса. Известно, например, что учащиеся не всегда сразу уясняют разницу в процессе фотосинтеза и дыхания растений. Поэтому при изучении этих понятий психологически целесообразным является демонстрация эксперимента или решение экспериментальных задач, которые подготовят учащихся к активному восприятию и прочному усвоению этих понятий.

Интерес учащихся к решению экспериментальных задач огромен. Биологические опыты сосредоточивают внимание класса на поставленном вопросе в силу своей непосредственной связи с жизнью. Установка может быть самой обычной, внешне мало эффектной, интерес рождается не ею, а возможностью использовать знания для предвидения реального события. Опыт постановки экспериментальных задач показывает, что введение их преподавание благотворно влияет на отношение учащихся и к решению текстовых задач — исчезает имеющийся часто у школьников формальный подход к решению задач. Однако они не могут заменить текстовые задачи. Поэтому при планировании упражнений и самостоятельных работ учащихся по той или иной теме учителю следует отобрать определенную систему текстовых, экспериментальных и графических задач, обеспечивающих формирование знаний и навыков, развитие мышления школьников.

Задачи с неполными данными. Особенность экспериментальных задач состоит также в том, что они по существу являются задачами с неполными данными. Этим они существенно приближаются к тем, с которыми учащиеся могут встретиться в жизни.

В практике всегда приходится добывать данные, необходимые для решения задачи, либо путем измерений, либо из таблиц, либо, наконец, из какого-нибудь другого источника. К этому полезно приучать школьников постепенно на уроках биологии

У . Решение учебных биологических задач.

Процесс решения задачи. Биологическая задача есть знаковая модель проблемной (задачной) ситуации, требующая найти характеристики биологического объекта или процесса.

В обучении практическому применению знаний, решение биологических задач занимает значительное место. Однако, даже в случае сознательного, неформального усвоения учебного материала умение применять знания не приходит само собой, этому нужно специально учить. Основная цель, которая ставится при решении задач, заключается в том, чтобы учащиеся глубже поняли биологические закономерности, научились разбираться в них и применять их к анализу биологических явлений, к практическим вопросам.

Весь процесс решения задачи можно разделить на восемь этапов:

1 -и этап — анализ задачи;

2-й этап — построение модели задачи;

3-й этап — поиск способа решения задачи;

4-й этап — осуществление решения задачи;

5-й этап — проверка решения задачи;

6-й этап — исследование задачи;

7-й этап — формулирование ответа задачи;

8-й этап — познавательный анализ задачи и ее решения. Это сложный многоэтапный процесс, поэтому решению задач нужно специально учить школьника.

Получив задачу, первое, что надо сделать, — это разобраться в том, каковы ее условия, в чем состоит ее требование (вопрос), т.е. провести анализ задачи. Надо также установить, не является ли данная задача стандартной. Если же она нестандартная, то какая она: чисто биологическая или прикладная. Если прикладная, то надо провести еще и содержательный анализ, т.е. установить, моделью какой проблемной ситуации она является. Все это входит в первичный анализ задачи

Результаты анализа в ряде случаев необходимо как-то оформить, записать, т.е. построить модель задачи в виде схематической записи, таблицы, графика, рисунка и т.д. Построение модели задачи есть второй этап процесса решения. Только после этого следует приступать к поиску способа решения. Когда способ решения найден или, кажется, что он найден (и так бывает), надо этот способ применить к данной задаче, т.е. осуществить решение. Это уже четвертый этап процесса решения. После того как решение задачи осуществлено и изложено (письменно или устно), необходимо убедиться, что это решение правильное, что оно удовлетворяет всем условиям задачи. Для этого проводят проверку решения, что составляет пятый этап процесса решения. При решении многих задач, кроме проверки, необходимо еще произвести исследование задачи, т.е. установить, при каких условиях задача имеет решение и сколько различных решений она имеет в каждом отдельном случае; при каких условиях задача вообще не имеет решения и т.д. Это составляет шестой этап процесса решения. Убедившись в правильности решения и, если нужно, произведя исследование задачи, можно уже четко сформулировать ответ задачи — это будет седьмой этап процесса решения. Наконец, в учебных целях полезно также произвести познавательный анализ задачи и ее решения: чем интересна решенная задача, нет ли другого способа ее решения, нельзя ли задачу обобщить, какие выводы можно сделать из этого решения и т.д. Все это составляет восьмой, заключительный этап процесса решения.

Приведем несколько примеров решения задач, выделяя в них все выделенные нами этапы решения задач. Из приведенных примеров можно сделать следующие выводы:

1. Из восьми этапов процесса решения задачи только этапы 1-й, 3-й, 4-й и 7-й являются обязательными, которые выполняются при решении любой задачи, а остальные четыре этапа необязательные: они выполняются, если этого требует сама задача и конкретные цели ее решения учащимися. При этом следует указать, что 1-й и 3-й этапы могут выполняться устно.

2. При реальном решении задачи все эти этапы обычно выполняются не последовательно, а некоторые из них параллельно и, возможно, в другом порядке, не отделяя один этап от другого. Так, обычно анализ задачи проводится параллельно с построением ее модели, и одновременно с этим начинается поиск способа решения и т. д.

3. Особое значение имеет 8-й этап, который применяется к наиболее важным типовым задачам. Ведь учащиеся решают задачи не для того, чтобы найти их ответы (они заранее известны), а для того, чтобы чему-то научиться, овладеть какими-то умениями и навыками,

вот и нужно обсудить после решения задачи, при активном участии школьников, чему же вы научились в процессе решения, что важно запомнить и учесть в дальнейшем при решении других задач.

Перечисленные выше знания о задачах, сущности и процессе решения образуют тот минимум знаний, который составляет первую часть основ, на базе которых только и можно формировать деятельность учащихся по решению задач. Итак, мы видим, что для решения стандартных (алгоритмических) задач нужно:

провести анализ задачи и установить, есть ли в биологии (точнее в той ее части, которая изучена и известна решающему) свернутый алгоритм (в форме биологических закономерностей, определений, законов, и т.д.), применяя который можно непосредственно решить данную задачу. Если такой алгоритм имеется, то надо его явно или мысленно развернуть в пошаговую программу, если же такого алгоритма нет или он не известен решающему, то данная задача не является стандартной и требуется произвести поиск способа ее решения.

Поэтому,чтобы организовать решение задачи школьником необходимо знать, что этот процесс включает пять этапов, которые должен организовать учитель:

мотивация деятельности по решению задачи;

анализ проблемы ( условия задачи);

поиск решения проблемы (может осуществляться на основе известного алгоритма, на основе выбора оптимального варианта и на основе принципиально нового решения с учётом логических рассуждений, аналогий, эвристических и эмпирических приемов, а также на основе инсайта- подсознательных процессов решения задачи (озарение, догадка, ага-решение);

доказательство и обоснование правильности решения;

реализация и проверка решения, а в случае необходимости и его коррекция.

.

Субъектом, принимающим решение, может быть отдельный человек или группа, коллектив. Отсюда и решения могут иметь индивидуальную, коллективную (очень развивающуюся форму в современных условиях конкуретного производства) и групповую форму.

По степени сложности ситуации выбора и ее определенности стратегии различаются на алгоритмические и эвристические. К алгоритмическим стратегиям относятся те, при которых имеется полный перечень известных альтернатив и однозначный алгоритм, порядок, последовательность выбора. Эвристические стратегии не имеют жестких предписаний, определяющих порядок выбора, и субъект, принимающий решение, формирует программу и систему правил выбора, основанную на его личном опыте. Характерной чертой эвристических стратегий является сокращение числа исходных вариантов и способов действий в целях облегчения принятия решения. Обычно эвристические стратегии применяются при решении сложных, необычных, творческих задач, где определенность исходных данных не очевидна, тогда как алгоритмические стратегии используются для решения стереотипных, стандартных, часто повторяющихся задач.

По степени определенности задач и алгоритмов их решения, задачи могут быть эвристическими и алгоритмическими, детерминистическими и вероятностными.

В операциональном плане в задаче субъективно представлены не только цели, но и те обстоятельства или условия, в которых она достигается или может быть достигнута. Эти условия, как правило, накладывают на процесс достижения целей самые разные ограничения (дефицит времени, ресурсов, наличных способов действий, информации и т. д.).

При характеристике учебных задач принято выделять в них такие параметры, как сложность и трудность.

Сложность учебной задачи, как впрочем, и всякой другой, определяется объективными свойствами проблемной ситуации, составом ее элементов и числом связей между ними, степенью их изменчивости и неопределенности. Отражение сложной ситуации субъективно воспринимается человеком как трудность, мера переживания которой зависит от его индивидуально-психологических особенностей, наличия опыта, уровня развития интеллекта, общей подготовки, знаний, умений, навыков, отношения к задаче и др. Именно поэтому одни и те же задачи объективно равной сложности могут вызывать у разных людей, учащихся различную степень трудности. Трудность — это мера неопределенности или противоречивости для субъекта тех или иных аспектов задачи, поэтому решить задачу — это значит, отыскать способ и путь выхода из затруднений. Для учащихся элемент трудности в решении учебных или иных задач является фактором их интеллектуального личностного развития. Из работ Д. Брунера и других зарубежных и отечественных авторов известно, что чрезмерно трудные, а в равной мере и слишком легкие задачи парализуют познавательную активность, тормозят интеллектуальное развитие, снижают удовлетворенность учением, понижают уровень притязания, уверенность в собственные силы, вызывают и другие неблагоприятные психологические последствия в интеллектуальном и социальном развитии личности. Определить оптимальную дозировку трудности различных учебных задач для каждого отдельного учащегося — значит обеспечить нормальное психическое развитие детей. Но и этого мало, кроме дифференцированной дозировки трудностей при подборе (составлении) учебных задач, нужно знать сами эти трудности и уметь помочь их преодолеть. В этом будет заключаться психологическая помощь учителя учащемуся в его умственном развитии.

У1. Методика обучения школьников решению биологических задач.

Умение практически применять знания — это показатель самостоятельности, осознанности, прочности знаний.

Анализ опыта работы учителей показывает, что в нем в разной пропорции используются

несколько методов обучения решению задач.

Первый метод состоит в том, что все задачи, которые планируется как необходимые решать с учащимися, разбиваются на многочисленные типы и в зависимости от типа задачи они решаются по определенным алгоритмам. Число этих типов может быть различным. Так, мы сегодня можем купить пособия где обозначено «1000 или 2000 задач по биологии» Эта типология задач шла как по линии сюжета задач (задачи на строение, задачи на функции, задачи на сравнение, задачи по эволюции и т.д.), так и по линии изучаемых в школьном курсе алгоритмов (так, в биологии - это задачи на анализ биологических закономерностей - взаимосвязи строения и функции, организма и среды, целостности биологичских объектов, приспособленности, задачи на законы генетического наследования и т.д.).

Для каждого такого типа задач имеется исторически сложившийся типовой способ (алгоритм) решения, который учитель подробно демонстрирует на нескольких примерах. Затем учащиеся решают большое число заданий или задач этого типа у доски или самостоятельно в классе и дома. Все эти задачи образуют класс стандартных задач, для обучения решению которых применяется, метод алгоритмизированных решений. Надо только сделать одно очень важное замечание. Дело в том, что все алгоритмы решения задач, изучаемых в школе, даны в учебных пособиях и, как правило, в изложении учителей, в свернутом виде. Между тем человек, так же как и машина, могут решать задачу по известному алгоритму лишь в развернутом виде алгоритма —в форме пошаговой программы. Учителю, хорошо владеющему биологией, не представляет никакого труда в уме, как бы автоматически развернуть свернутый алгоритм в пошаговую программу. Но ученику, особенно слабому, недостаточно обученному, развернуть свернутый алгоритм в пошаговую программу в уме — трудно. Свернутые алгоритмы в курсе биологии могут быть даны в разных видах: в виде словесного правила, формулы, закона, теории и т.д. Учеников нужно научить каждый такой свернутый алгоритм развернуть в пошаговую программу, сначала явно — с формулировкой каждого шага, а затем, по мере овладения этим действием неявно, в уме. Например, при характеристике особенностей строения в связи с функцией органа растения, животного, человека, школьник должен знать алгоритм его характеристики:

-месторасположение органа ( метод топографии органа)

-мысленное или фактическое разделение органа на основные части;

-характеристика особенностей строения и одновременное установление связи их с функцией

Второй метод – целенаправленное обучение учащихся решению биологических задач. Общее умение, общий подход к решению любых задач должен сохраняться у каждого выпускника школы надолго, на всю жизнь. Ибо общий подход к решению любых биологических задач есть, по сути дела, модель разумного подхода к решению любых бытовых, практических, научных, гигиенических и иных задач, которые будут повседневно встречаться человеку в его деятельности на протяжении всей его жизни.

Обучение учащихся решению задач начинается с ознакомления их с элементами теории биологических задач.

Решить биологическую задачу — значит найти такую последовательность общих положений биологии (определений, теорий, законов, закономерностей, формул и т.д.), применяя которые к условиям задачи или к их следствиям (промежуточным результатам решения), получаем то, что требуется вопросом задачи. Элементарные знания теории задач следует знать учащимся для того, чтобы школьники могли осознанно их использовать применения этих знаний при решении и для быстрой, эффективной самоподготовки к экзаменам.

Обучение р е ш е н и ю задач

1. Чаще в школьном багаже не содержится ясного представления, в чем заключается сущность решения задачи. Весьма часто встречается такое утверждение: решить задачу — это значит найти ее ответ. Но ведь ответ можно найти и не решая задачу. Поэтому не в этом состоит сущность решения задачи. Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим пример решения какой-либо задачи. Задача: вам предоставили четыре пробирки с жидкостями, взятыми из желудка, двенадцатиперстной кишки, средней части тонкой кишки и толстой кишки собаки. Для их получения голодную собаку кормили мясом, съеденную пищу изымали из организма через пищевод (метод «ложного кормления»), а затем отбирали содержимое разных участков пищеварительного тракта. Ваша задача — установить, в какой пробирке какой препарат находится. Опишите, как вы это будете делать. (Поскольку нельзя гарантировать, что для всех ваших экспериментов окажутся в наличии необходимые приборы и реактивы, старайтесь по возможности предлагать несколько альтернативных способов, позволяющих прийти к определенному выводу.) Ответ: мы не будем перечислять все эксперименты и качественные реакции, которые может провести экспериментатор, а постараемся сгруппировать их в логические блоки. 1. Сравнение объемов жидкости. Условие задачи не позволяет однозначно сказать, предоставили ли вам отобранные у собаки жидкости полностью или же отлили только часть полученных препаратов. Если известно, что в пробирках – вся жидкость, которую удалось собрать в течение одного эксперимента, то определенные выводы можно сделать без использования каких бы то ни было физических или химических методов — просто по количеству жидкости. В опытах с "ложным кормлением" самое обильное сокоотделение характерно для желудка, а самая "скромная" продукция пищеварительных соков — для толстого кишечника. 2. Измерение рН. Секреция соляной кислоты обеспечивает очень кислую среду в желудочном соке (рН значительно меньше 7 и может доходить до 1-2); никаким иным из предоставленных вам препаратов подобные значения рН не свойственны. Щелочная реакция (рН больше 7) характерна для тонкого кишечника. При этом в средних отделах тонкого кишечника рН выше, чем в двенадцатиперстной кишке. Поскольку в двенадцатиперстную кишку периодически попадает содержимое желудка, в ней реакция может быть нейтральной или даже слабокислой. В толстом кишечнике рН может варьировать: от слабокислой (развивающейся за счет процессов брожения) до слабощелочной (ее поддерживают соки толстого кишечника и процессы гниения). 3. Оценка ферментативной активности. Имеет смысл исследовать все основные виды гидролитической активности: протеазную (расщепление белков), амилазную (расщепление углеводов), липазную (расщепление жиров), нуклеазную (расщепление нуклеиновых кислот), причем проводить измерения при разных значениях рН. Протеазная активность при кислых рН характерна только для желудочного сока. Гидролизовать белки, крахмал, жиры и нуклеиновые кислоты при рН 7-9 способны соки тонкого кишечника (и двенадцатиперстной кишки, и средней части тонкого кишечника). Расщепление целлюлозы и других полисахаридов интенсивнее всего идет в толстом кишечнике. 4. Наличие различных органических веществ. В желудочном соке содержатся белки (пищеварительные ферменты типа пепсина) и гликопрогеины (соединения, состоящие из белковых и углеводных компонентов; они формируют так называемую желудочную слизь, или муцин). В двенадцатиперстной кишке, помимо белков и муцина, имеются также сопи желчных кислот, хопестерол, билирубин, лецитин. В средней части тонкого кишечника при том же качественном составе концентрации веществ изменяются: белков по-прежнему много, а других компонентов, характерных для двенадцатиперстной кишки, становится существенно меньше. В толстом кишечнике появляются продукты работы бактерий: молочная и уксусная кислоты, индол, скатол, сернистый газ, метан. 5. Изучение микрофлоры. В норме микроорганизмов не должно быть ни в желудке, ни в двенадцатиперстной кишке. В средней части тонкого кишечника есть кишечная флора, но ее куда меньше, чем в толстом кишечнике.

Как видим, ни один способ не позволяет однозначно сказать, в какой пробирке какой препарат находится. Однако совместное применение двух-трех подходов дает возможность убедительно ответить на поставленный вопрос.

Резюме

Дополнительная литература:

Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспкт. - М., 1990.

Сериков В.В. Личностно ориентированное обучение . / Педагогика, № 4,1994, С. 16-22

Биология 1600 задач, тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы.

/Т.А.Дмитриева и др.-М.: Дрофа, 1999.

Калинова Г.С. 900 вопросов и заданий по биологии. Раздел «Растения».- М.:2Аквариум»,

2001.

Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии: Пособие для учителя.- М.:

Просвещение, 1981.

Резникова В.З. 1000 вопросов и заданий по биологии. Раздел «Животные»,- М.: «Аквариум»,

2001.

Лекция. Качество биологического образования, его контроль и диагностика. Проблема отметки эффективности результатов обучения, воспитания и развития личности.

Понятие качества биологического образования. Самой актуальной задачей модернизируемого образования – развитие его качества, в том числе школьного биологического образования. Только качественное биологическое образование и может обеспечить развитие государства общества, экономики, человека, улучшение его социализации и адаптации к современным требованиям рынка труда. Поэтому учителю необходимо уметь управлять процессом обучения, добиваясь повышения качества образовательного процесса и личностного развития учащихся. Для этого необходимо владеть профессиональными умениями диагностики результатов процесса обучения и характера психо-физиологического и личностного развития школьников под воздействием биологического образования. Возникает необходимость формировать профессиональную компетентность учителя в области определения качества и результатов, обучения, воспитания и развития личности. Выявить качество биологического образования обозначает с одной стороны, установить соответствие уровня знаний и умений школьников стандарту и программе биологического образования, а с другой - соответствие качества и результатов потребностям учащегося, выпускника школы, родителей, общества, государства.

Диагностика процесса обучения — обязательный компонент образовательного процесса, с помощью которого определяется достижение поставленных целей. Диагностика (от греч. diagnosis- распознавание) – процедура распознавания качества учебного процесса и развития школьников; учение о принципах и методах постановки «диагноза» о состоянии и влиянии учебного процесса.

Диагностика охватывает различные сферы деятельности педагога – психологическую, педагогическую, методическую, управленческую и др.

Образовательная диагностика — это деятельность педагога по выявлению, измерению и оцениванию результатов образовательной деятельности учащихся, анализ его и при необходимости корректировка процесса обучения, воспитания и развития личности. Диагностика образовательной деятельности ученика включает в себя:

-контроль результатов процесса обучения – качества усвоения знаний, умений, навыков, развития личности;

– проверку как процесс измерения результатов образовательного процесса;

– учет результатов образовательного процесса;

– оценивание качества усвоения (учебной деятельности по усвоению) ;

-накопление статистических данных о качестве процесса обучения и анализ динамики личностного развития;

– рефлексия и саморефлексия процесса образования;

– корректировка процесса обучения, т.е. переопределений целей, уточнение программы обучения и методов, форм, средств, направление на повышение его эффективности;

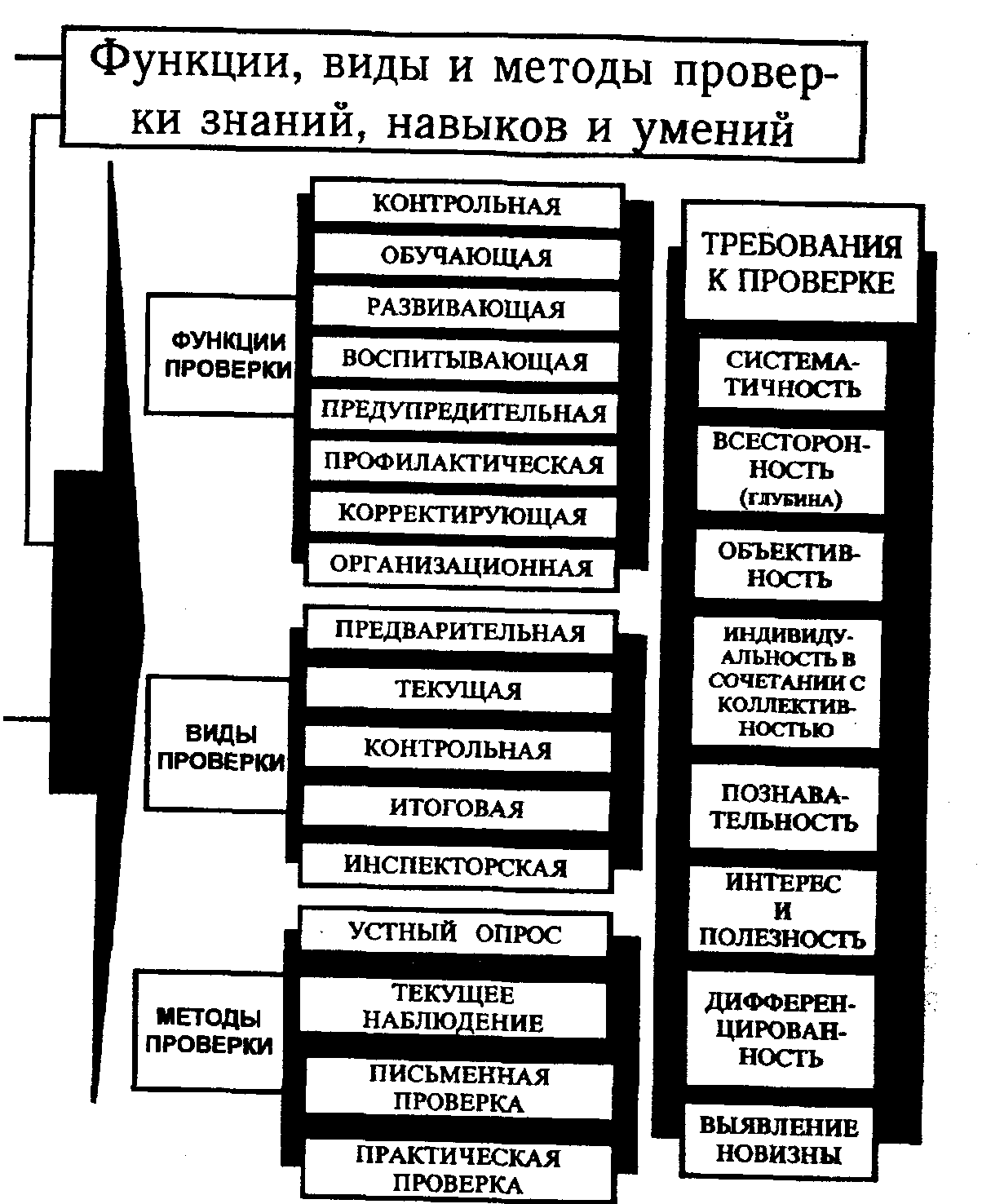

Контроль процесса обучения биологии. Формы и методы.

Понятие контроля образовательного процесса. В состав диагностики входят различные формы контроля, который означает выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков, личностных качеств учеников.

Проверкой называют выявление и измерение характера и уровня усвоения знаний и умений, творческих способностей школьников, уровня сформированности ценностного отношения к живой природе и здоровью.

В педагогической психологии понятие «контроль» употребляется в смысле активного прослеживания самим учащимся действий, безошибочности своих мыслительных операций, по сущности точнее говорить о самоконтроле за своими учебными действиями (или другого ученика).

Сущность педагогического процесса контроля. Это организуемое учителем действие учащихся по самопроверке результатов усвоения.

В педагогике контроль рассматривается как обратная связь о ходе педагогического процесса, о его качественном влиянии на личность. Полученные педагогом сведения позволяют сразу же корректировать ход процесса, не дожидаясь окончания (пока не поздно и можно исправить ошибки школьников) обучения и развивающего воздействия на личности. Контроль и коррекция учебного процесса по его ходу — вот то главное, что отличает современное понимание контроля.

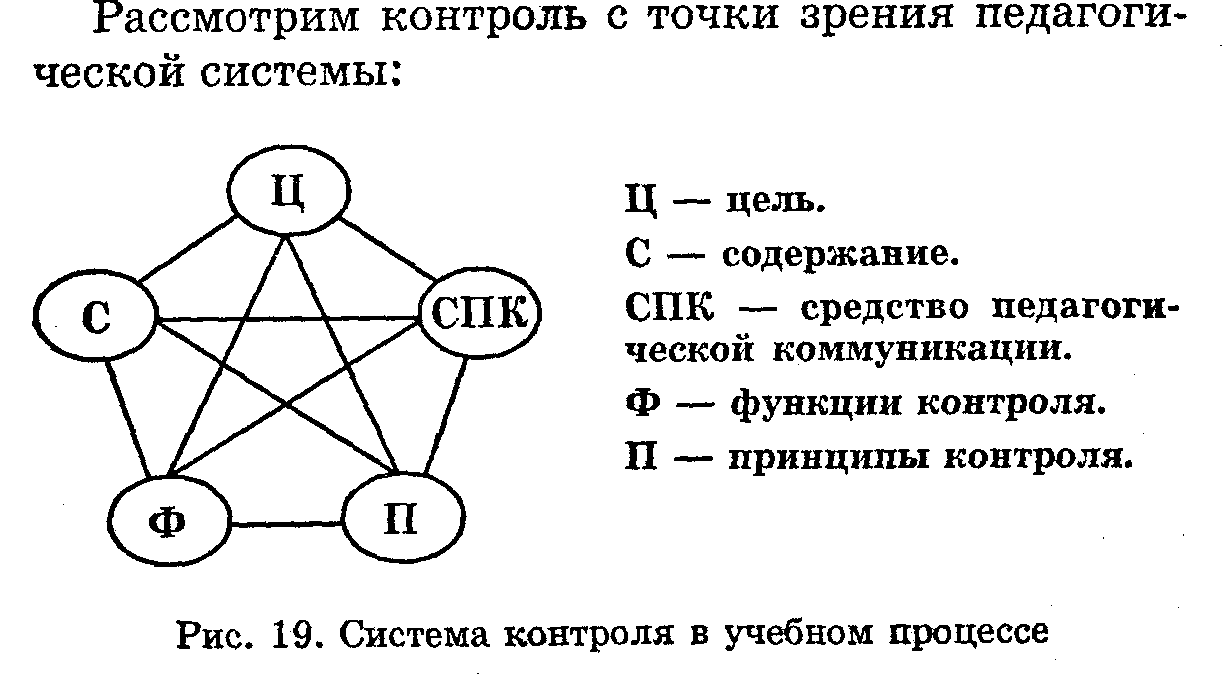

Как обязательный этап процесса обучения биологии система контроля включает: цели его (что и как следует контролировать), содержание, методы и формы, дидактические средства проверки ЗУН и развития личности. Контроль процесса обучения выполняет несколько функций ( рис. 1)

Целью контроля является:

- установление обратной связи о том, как влияет процесс обучение на усвоение ЗУН и развитие личности; учет его результатов для повышения эффективности и качества образовательного процесса.

Функции контроля. Прежде всего – это контрольная -– выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков, личностных качеств учеников, которые происходят под воздействием образовательного процесса и учебной деятельности ученика. Она позволяет учителю и ученику получить объективные данные о Зун и развитии каждого ученика.

Обучающая функция заключается в том, что в процессе контроля усваиваются, уточняются усвоенные знания и исправляются допущенные ошибки, формируются навыки отвечать на поставленные вопросы, решать задачи и корректировать, совершенствовать, систематизировать знания и умения.

Воспитывающая функция контроля означает максимальный учет личности, создание ему условий для формирования личностных качеств, например, дисциплинированности, трудолюбия, формирования воли и т.д.

Развивающая функция контроля в развитии памяти, внимания, логического мышления, интереса к предмету, творчества, мотива познавательной деятельности и т.д.

Организационная функция контроля заключается в формировании ученика умений органиовывать сво учебный процесс, осуществлять его самоконтроль, планировать время для подготовки домашнего задания и др.

Контроль может выполнять и специфические функции в зависимости от цели: диагностирующие, констатирующие, прогнозирующие.

Основными принципами контроля, которыми должен руководствоваться учитель являются: валидность и надежность, системность и систематичность контроля.

В процессе обучения биологии применяются следующие виды контроля результатов обучения и развития личности: предварительный, текущий, повторный, периодический, итоговый.

Предварительный контроль имеет диагностические задачи и осуществляется, как правило, в начале учебного года или перед изучением новых крупных разделов. Цель предварительного контроля — зафиксировать начальный уровень подготовки ученика. Предварительная диагностика уровня обученности учащегося важна для того, чтобы определить его приращение за определенный период времени. Оцениванию в данном случае может подлежать не сравнение образовательных достижений ученика с эталонами или стандартами, а сравнение его нынешнего уровня обученности с начальным, то есть уровень личностного приращения, индивидуальная траектория обучения.

Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. Желательно, чтобы текущий контроль происходил на каждом уроке. Возможные формы такого контроля: опрос учителя фронтальный и у доски индивидуальный, выполнение тестовых заданий, решение задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, самоконтроль ученика и др.

Повторный контроль предполагает проверку знаний параллельно с изучением нового материала. Это способствует выявлению прочности и системности усвоения знаний учеников.

Периодический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса.

Задача периодического контроля - обучающая, поскольку ученики обучаются систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока биологической информации, знаний, умений и навыков.

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного года. Он может иметь форму контрольной работы, зачета, экзамена ( ЕГЭ), защиты творческой работы. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем ключевым целям биологического образования. Не должно быть так, чтобы цели заявлялись одни, а итоговому контролю подлежали совсем другие параметры или только часть из них. Например, если в начале учебного года учитель поставил целью освоение клеточной теории, то именно эта цель и преследуется в контроле: его целях, содержании и оценке.

Основными принципами контроля являются:

–целевая направленность,

– валидность

–надежность,

– системность

– систематичность,

– объективность.

Целевая направленность контроля означает – нацеленность его на выяснение того что знают школьники, какими качественными характеристиками можно обозначить их знания ( знают прочно, глубоко, какие ошибки допускают, и др.). Валидность контроля (от лат. слова validus — «крепкий, здоровый») означает, что проверяется усвоение основного биологического материала. Валидность контроля означает, что он должен быть связан как с предметными знаниями, так и с теми видами познавательной деятельности, в системе которой эти знания изучались. Так, валидность контроля качества усвоения понятия о процессе фотосинтеза означает правомерность в содержании контроля элементов составляющих это понятие. Валидность контроля зависит от количества контролируемых заданий. Известно, что в экзаменационные билеты включаются всего два-три вопроса, которые, естественно, не могут охватить всего содержания предмета. В силу этого экзамен нередко не отражает истинных достижений учащихся. Именно поэтому на западе используются письменные тесты, включающие десятки заданий и позволяющие сделать контроль достаточно валидным. «Используя увеличение числа заданий как путь повышения валидности контроля, нельзя забывать, что цель будет достигнута только тогда, когда эти задания будут полней охватывать не только содержание предметных знаний, но и систему предусмотренных видов познавательной деятельности».

Под адекватностью контроля понимается его содержательная сторона. То есть, контролировать следует то, чему обучали школьников. К сожалению, бывает нарушение этого принципа. Например, преподаватель обучал школьников узнаванию и распознанию одноклеточных( на примере видов амебы обукновенной, эвглены зеленой, инфузории туфельки), а в контроль включил задание на определение сувойки.

И, наконец, последний принцип контроля, который по своей значимости занимает ведущее место, — это его системность и систематичность. Все еще велика роль каждого преподавателя в планировании, организации и проведении контроля. Главное — продумать всю систему контроля в процессе обучения биологии, от начала до конца с учетом его цели, содержания, средств педагогической коммуникации при контроле - роли школьников и роли учителя в контроле, функций и принципов, видов контроля. Никогда нельзя применять контроль наспех или, чтобы «подловить, подхлестнуть, поймать» школьника. Такой контроль малоэффективен и неэтичен. Школьники должны знать содержание (что будут контролировать), средства (как будет осуществляться контроль), сроки и длительность контроля, критерии отметок.

Средства контроля. Значимым для эффективности методики контроля явлется вопрос какие средства ( материальные средства) используются для контроля. Какими средствами он осуществляется? По методическим средствам контроль можно рассматривать с точки зрения:

1) способов: традиционный ( обычно –это письменный ответ или устный у доски) или нетрадиционный (программированный, дистанционный, тестовый, компьютерный контроль);

2) по форме осуществления: устный, письменный, практический, портфель достижений ( в условиях профильного обучения);

5) по дидактической цели: предварительный, начальный, исходный, текущий, поэтапный, итоговый;

6) по охвату школьников: индивидуальный, фронтальный, индивидуально-групповой;

7) контролирующего лица: преподавателем, взаимоконтроль, самоконтроль;

8) по средству– дидактическому материалу, используемому для контроля:

• контроль без дидактического материала (рассказ учащегося, устный опрос, диспут-общение, информационный или исследовательский проект и т.п.);

• с дидактическим материалом (раздаточный материал, тесты, билеты, контролирующие программы и т. п.);

• на базовом уровне, поисковом и творческом уровне организации контроля;

Содержание контроля. Содержание контроля – это ответ на вопрос, что, какое содержание учебного материала подлежит измерению? Важно определить содержание (соответствующие методы контроля), то есть выяснить, какое содержание биологического материала и как усвоено, как изменяется обученность учащихся . Традиционно контролю подлежит качество усвоения биологических знаний (знания - результат познавательной деятельности школьника, отраженный в его сознании в виде представлений, фактов, понятий о предметах и явлениях окружающей действительности – живой природы и организма человека). Поэтому учителю, до и ученику важно констатировать: «что знает, что не знает, какие ошибки допускает». Контролю подлежат также умения (умения – освоенные приемы и способы выполнения действий со знаниями, например, умеет решать задачи, выполнять на основе знаний биологические опыты и т. д.) и навыки (какие из умений освоены до автоматизма). Совокупность знаний, умений и навыков, которыми владеет ученик, называется обученностью. Поэтому содержание контроля – определение обученности. Обученность — это те характеристики психического развития ребенка, которые сложились в результате всего предыдущего хода обучения. Из чего же она складывается? Обученность в понимании А.К.Марковой, включает как наличный, имеющийся к сегодняшнему дню запас знаний, так и сложившиеся способы и приемы их приобретения (умение учиться). Все это вместе взятое составляет то, чему ребенка обучили. Обученность — это определенный итог предыдущего обучения , прошлого опыта, все то, на что можно и нужно опереться в работе с учеником. Важно поэтому уметь определять обученность. Развитие личностных качеств ученика также подлежит диагностике, но чаще осуществляется школьным психологом. Учитель биологии должен владеть методиками диагностики развития основных познавательных процессов ученика, например приемов умственных действий по биологии, развития мотивации и интереса к учению и других. При определении содержания контроля важно уметь выбрать основной, фундаментальный биологический материал (не второстепенные факты и локальные понятия) – общебиологические понятия, закономерности, законы, теории, усвоение, которого и контролируется, измеряется.

Кроме того, содержание контроля достижений, результатов обучения, образовательных продуктов учащихся формулируется в терминах действий учеников. Так в программах по биологии, в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся», отражено, что и как должно быть усвоено, поэтому должно быть проверено его усвоение. Например, предъявляются требования к знаниям ученика – должен знать: признаки биологических объектов, сущность биологических процессов.....- эти знания являются базовыми и составляют содержание контроля. Кроме того, в «Требованиях...» предъявляется какие действия должен осуществлять ученик, что должен уметь – объяснять...., изучать биологические объекты и процессы...., распознавать и описывать......, выявлять...., сравнивать..., определять биологические объекты, анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, проводить самостоятельный поиск биологической информации....,. Следовательно, содержание контроля – это измерение тех знаний и умений ( базового или профильного уровня), личностных новообразований, которыми владеет ученик в соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню подготовки учащихся.

Приведем примеры планируемых результатов обучения различных уровней.

1. Проверка знаний

1.1. Знание биологических фактов, их причин, различий.

1.2. Знание научных и иных проблем по изучаемой теме, наличие представлений о возможных путях их решения.

1.3. Знание фундаментальных биологических понятий по теме, их определений (дефиниций); представление об объеме и содержании понятий; знание алгоритмов практического применения понятий.

1.4. Знание биологических правил, закономерностей и законов, их формулировок, условий и границ проявления, специфики применения.

1.5. Знание теорий - опытных фактов, послуживших основой их разработки; основных положений; доказательств, выводов, практических приложений, прогностических возможностей теорий.

2. Проверка умений

2.1. Владение фактами:

• установление причин биологических фактов ( н-р, приспособленности к быстрому передвижению парнокопытных, строения и функций устьиц листа и др.)

• установление взаимосвязей между фактами;

• отличение фундаментальных объектов и фактов от второстепенных.

2.2. Владение проблематикой:

• формулирование и переформулирование проблем по теме;

• умение отыскивать возможные пути решения проблемы.

2.3. Владение понятиями:

• узнавание понятий, конструирование их определений;

• раскрытие объема понятий: характеристика количественного состава объектов, их классификация;

• раскрытие содержания понятия: характеристика существенных признаков объектов;

• установление взаимосвязей между понятиями, выделение среди них фундаментальных;

• практическое применение понятий.

2.4. Владение правилами, закономерностями и законами:

• узнавание правила, закономерности, закона;

• формулирование правила, закономерности, закона;

• раскрытие содержания закономерности, закона (характеристика сущности, условий и границ проявления, применения);

• характеристика действий, связанных с применением биологических закономерностей, закона.

2.5. Владения теориями:

• узнавание теории;

• отыскание опытных фактов, необходимых для разработки теории;

• раскрытие содержания теории (характеристика основных положений, уравнений, доказательств, выводов);

• осуществление на основе теории практических действий.

3. Проверка навыков

3.1. Построение и осуществление алгоритма операций выполнения конкретных действий в структуре умения.

3.2. Моделирование практического выполнения действий, составляющих данное умение.

3.3. Выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение.

3.4. Самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в сопоставлении с целью деятельности.

3.5. Время выполнения умения (измерение скорости чтения, устного счета и т. п.),

4. Проверка усвоенных способов деятельности

4.1. Узнавание методов и процедур, относящихся к изученному материалу.

4.2. Раскрытие содержания методов и процедур: характеристика действий и операций, составляющих их сущность.

4.3. Владение методами и процедурами, связанными с получением знаний и их обработкой.

4.4. Применение методов и процедур в различных вариантах последовательности составляющих их действий, а также в новых условиях.

4.5. Характеристика условий и границ применения метода или процедуры.

5. Проверка уровня развития способностей

5.1. Выполнение тестов достижений, тестов интеллекта, тестов креативности и др.

5.2. Создание образовательной продукции, соответствующей изучаемой теме с заданными параметрами.

5.3. Выполнение видов деятельности, соответствующих целевым предметным установкам изучаемой темы. (Конкретные требования к учебным достижениям по учебному курсу биологии публикуются в соответствующих образовательных стандартах. См., например: Учебные стандарты школ России. Государственные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Книги 1; 2. / Под ред. В. С. Леднева, Н. Д. Никандрова, М. Н. Лазутовой. - М.: ТЦ Сфера, Прометей, 1998.)

Чрезвычайно важным вопросом при разработке системы контроля является вопрос о критериях усвоения знаний. Что понимать под «знает — не знает»? Эти понятия не самоочевидные, они требуют определения, уточнения и оценки. Только в этом случае контроль может быть надежным и объективным. С критериями знаний и соответственно оценок студенты могут познакомиться заранее, изучив в программах нормы отметок. Именно такой подход осуществляется в рейтинговом контроле знаний при модульном обучении.

Тестовый контроль. Понятие «тест» ведет свое происхождение от англ. test, что означает «проба, испытание, исследование». В психологии и педагогике тесты — это «стандартизованные задания, результат выполнения которых позволяет измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого» . В зависимости от предмета измерения выделяются тесты педагогические, психологические, социологические, социально-психологические, культурологические и др.

Педагогический тест — это система заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и измерить уровень знаний. Они бывают трех уровней: 1-й —узнавание, 2-й — воспроизведение (типовая, стандартная задача), 3-й — применение (в нестандартных условиях). Четвертого уровня тестов не бывает, ибо 4-й уровень — это творчество, которое базируется не столько на алгоритмах, сколько на полете свободной фантазии, создании личностью новых образовательных результатов.

В целом тестовая методика имеет свои преимущества и недостатки.

Положительным является объективизация оценки и возможность контроля большого объема знаний и умений у большого числа школьников, осуществление его быстро и систематично. Отрицательным является то, что при выполнении теста исчезает воспитательная функция контроля, так как нет общения.

Проверка как составная часть контроля. Выявление и измерение называют проверкой. Проверка имеет целью определение уровня и качества обученности ученика, объема его учебного труда, внутренних приращений, развития. Проверка осуществляется по следующим методическим правилам (алгоритмам):

– отбор биологического материала исходя из запланированных целей;

– полнота содержания и объем (проверка главного, основного);

– разнообразие видов и форм проверки;

– соотношение задач, вопросов и заданий на всех уровнях познавательной самостоятельности;

– полнота содержания проверяемых вопросов и заданий ( усвоение биологических понятий , закономерностей, теорий, идей и др.);

– принцип тематической связи (все вопросы должны быть последовательны и связаны между собой );

– активность класса во время проверки: рецензирование ответов, дополнительные вопросы и задания, работа учащихся в тетради, групповые защиты ученических проектов;

– результативность (количество оценок и их качество-комментирование);

– предварительное обоснование проверки при организации домашнего задания на уроке.

Оценка, отметка результатов обучения. Контроль неразрывно связан с оценкой деятельности обучаемых в баллах или в виде отметки. Оценка выражаться качественно, например, вербально: «У тебя получилось найти второй способ решения задачи.», «Ты — молодец!»; символически: переходной флаг, желтый кружок; эмоционально: улыбкой, одобрением, порицанием. Отметка же, как правило, выражается количественно: в пяти или десятибалльной шкале; местом в рейтинге, процентами и т. п.Оценка и отметка — это процесс определения степени освоения обучаемыми знаний, умений и навыков, их личностного развития (усилий личности в освоении знаний или умений) в соответствии с требованиями программ обучения. Оценка имеет различные способы выражения:

- устные суждения педагога (поощрение, порицание);

- письменные качественные характеристики (диагностические карты ученика, дневники личных достижений, письменные характеристики);

- систематизированные по определенным параметрам аналитические данные.

Оценка чаще всего завершается отметкой — условным обозначением в виде числа, буквы, кодовых сигналов.

Наиболее распространенная мера педагогических оценок - шкала оценки знаний и умений учащихся в баллах- это отметка. Критерии оценивания должны быть известны учащимся еще до выполнения работы. Полезно вместе с учащимися проводить оценивание ранее выполненных работ. Это позволит им лучше понять уровень предъявляемых к работе требований и смысл предлагаемых критериев.

Отметка в образовательном процессе выполняет несколько функций:

– мотивационная оценка поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее продолжение;

– диагностическая- указывает на причины тех или иных образовательных и развивающих результатов ученика;

- воспитательная- формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника;

- информационная- свидетельствует о степени успешности ученика в достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развития способностей, личностных образовательных приращениях. Отметка должна быть развивающей, мотивирующей и гибко учитывать усилия в учебной деятельности школьника.

Из функции отметки вытекают методические требования к ней. Отметка должна быть:

– объективной и справедливой;

- ясной и понятной для обучаемого;

- выполнять стимулирующую функцию;

- всесторонней, охватывающей все виды деятельности и отражающие усилия школьников в усвоении и развитии себя.

С проблемой отметки и оценки связано понимание, а главное отношение школьников к учебе и стремление к работе над ошибками, вера в свои возможности. Ошибка понимается как неверное действие, неверное суждение, неадекватные знания, невнимание. Наличие и осознание ошибки школьником указывает на необходимость дополнительной практики и большей тренировки, чтобы овладеть необходимыми умениями и знаниями. Таким образом, ошибка это факт о том что школьник еще не овладел необходимыми умениями, а не оценка его знаний или умений. Следовательно, ошибка это своеобразный индикатор о том, что необходимо в тренировке овладеть знаниями, умениями в достаточной мере, что нуждается в дополнительной практике по усвоению.

Традиционной для биологического образования является четырехбалльная система отметок:

— владеет в полной мере (отлично);

— владеет достаточно (хорошо);

— владеет недостаточно (удовлетворительно);

— не владеет (неудовлетворительно). Изучите в программе критерии отметок: «отлично», «хорошо», « удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Очевидно, что данная шкала не дает представления о полноте и многообразии образовательных результатов учеников. Многие учителя расширяют данную систему, вводя к баллам дополнительные знаки «+» и «-». В ряде школ, лицеев и гимназий применяются десяти-, двадцати-, стобальные шкалы. Школы личностной ориентации вводят расширенные системы качественно-количественного оценивания: диагностические карты ученика, дневники личных достижений, письменные характеристики, портфели достижений, которые позволяют гибко и объективно судить об учебных достижения, снижают конфликтность, мотивируют своей объективностью обучение школьника.

Рейтинговая система –как направление совершенствования контроля. Слово «рейтинг» происходит от английского — rating и имеет 5 значений: 1. Мощность, производительность; 2. Параметр, расчетная величина; 3. Нормирование, хронометраж; 4. Оценка, тарификация; 5. Цифровые данные. В термине «рейтинговый контроль» нашли отражение все эти значения, т. е. рейтинговый контроль — это мощный, оценочный, хронометражный контроль, выраженный в цифровых данных (баллах), хронометражная оценка успеваемости студентов ( их «производительности») с оценкой качества их работы. В модульном обучении биологии ( развивающемся активно в связи с введением профильного обучения, элективных кусрво) оценивается в баллах каждое задание, устанавливаются его рейтинг и сроки выполнения (своевременное выполнение задания тоже оценивается соответствующим количеством баллов), т. е. основной принцип рейтингового контроля — это контроль и оценка качества знаний и умений с учетом систематичности работы студентов. Естественно, разработать критерии знаний и умений, а также их оценки — дело очень трудоемкое. Видимо, поэтому в школах и вузах России рейтинговый контроль только начинает распространяться.

Резюме

Образовательная диагностика — это процесс определения результатов образовательной деятельности учащихся и педагога с целью выявления, анализа, оценивания и корректировки обучения.

В состав диагностики входят различные формы контроля, который означает выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков учеников. Выявление и измерение называют проверкой. Оценка — это процесс, деятельность или действие по оцениванию; отметка — результат этого процесса.

Измерение и оценка успехов в обучении требует анализа вопроса о том, что подлежит измерению, а также вопроса о критериях, показателях, шкалах, единицах и инструментах измерения.

В обучении биологии применяются различные виды контроля: предварительный, текущий, повторный, периодический, итоговый. Содержание контроля определяется на основе выбранной модели образования. Например, в когнитивно-ориентированном подходе контролю будут подлежать иные образовательные элементы, чем в личностно-ориентированной системе обучения.

От того, какие результаты и в какой форме будут контролироваться, зависит построение образовательного процесса. Ориентирами для контроля выступают предметные знания, умения и навыки, усвоенные детьми способы деятельности, развитые способности.

Субъектами образовательной деятельности и диагностики выступают не только ученики, но и учителя, а также образовательные учреждения. Деятельность субъектов каждой из групп проверяется на основе анализа их образовательной продукции.

Личностно-ориентированному обучению свойственна диагностика образовательных результатов с привлечением герменевтических, «понимающих» методов анализа происходящих в детях изменений. Методами контроля образовательной деятельности учащихся выступают способы анализа и оценки их образовательной продукции. Признание субъективности творчества ученика — руководящий принцип в планировании, диагностике и оценке его образовательных достижений.

Личностный подход к образованию восстанавливает в правах субъективизм в оценке образовательных достижений ученика, повышает роль учителя в диагностике и оценке образовательных приращений ученика. Одно из средств диагностики личностно-ориентированного обучения - образовательная характеристика результатов обучения ученика. Итоговые документы также не только фиксируют усвоение учеником образовательных стандартов, но включают достижения ученика в углублении и опережении программных требований, сведения об уровне развития его личностных качеств, наиболее значимые творческие достижения.

Вопросы и упражнения

1. Почему система контроля и проверки знаний в школьном биологическом образовании так многообразна?

2. Какими способами можно осуществлять контроль и оценку уровня развития личностных качеств учащихся в процессе обучения биологии?

3. Какие дидактические задачи решают контроль, взаимоконтроль и самоконтроль обучения?

4. Каково, на ваш взгляд, происхождение отметки? Почему в ряде дидактических систем происходит отказ от нее? Почему возникла необходимость реорганизации системы отметок в Российских школах?

Дополнительная литература

Амонашвили Ш. А. Гуманноличностный подход к детям. - М.: Издательство «Институт практической психологии»; Воронеж: Издательство НПО «Модек», 1998. - 544 с.

Богданова Т. Г., Корнилова Т. В. Диагностика познавательной сферы ребенка - М • Роспедагент ство, 1994.— 68 с.

Братченко С. Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). - М.: Смысл, 1999. - 137 с.

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. - М.: Дрофа, 2000 (См. также издания по всем остальным учебным курсам.)

Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Российское педагогическое агентство, 1995. - 638 с.

Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А. И. Кочетова. - Мн.: Нар.Асвета, 1987.

Подласый И. П. Педагогика. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений - М • Просвещение, 1996. - 432 с.

Полонский В. М. Оценка знаний школьников. - М., 1982.

Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие / Под ред. М. М. Поташника. - М.: Педагогическое общество России, 2000. - 448 с.

Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения – М • Педагогика, 1986. – 176с.

Учебные стандарты школ России. Государственные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Книги 1; 2. / Под ред. В. С. Леднева, Н. Д. Никандрова, М. Н. Лазутовой. - М.: ТЦ Сфера, Прометсй, 1998. - 380 с.; 336 с.13.

Шишов С. Е., Кальней В, А. Мониторинг качества образования в школе. – М, 1998.

14. Штерн В. Умственная одаренность: Психологические методы ис

пытания умственной одаренности в их применении к детям

школьного возраста / Пер.с нем. - СПб: Союз, 1997. -128с.

Методика диагностики обученности школьников на основе анализа качества усвоения биологических понятий путем их поэлементного анализа ( методика А.В.Усовой).

Обученность учащихся по биологии может быть определена по качеству усвоения биологических понятий, по сформированности умений и навыков , по умениям решения биологических задач и др. На основе перечисленных выше критериев мы разработали методику диагностики обученности.

1. Для того чтобы установить качество усвоения биологических знаний учащимся формулируется письменное задание. В письменные работы можно вводить задания и вопросы, в содержании ответов на которые можно четко выделить отдельные элементы. Учащиеся, выполняя задание, отмечают в ответе отдельные смысловые элементы понятий. Проверяя выполненное учащимся задание, учитель определяет полноту и правильность ответа, сравнивая его содержание с соответствующим образцом полного и правильного ответа. Рассмотрим конкретный пример. Учитель предлагает учащимся письменное задание типа: «Дайте общую характеристику животных класса пресмыкающиеся» При ответе на него школьник должен остановиться на следующих смысловых элементах содержания данного понятия:

а) Наземные холоднокровные животные. Биологический прогресс характеризуется такими показателями как - рост численности данного вида;

б) расширение ареала его обитания;

в) увеличение скорости видообразования.

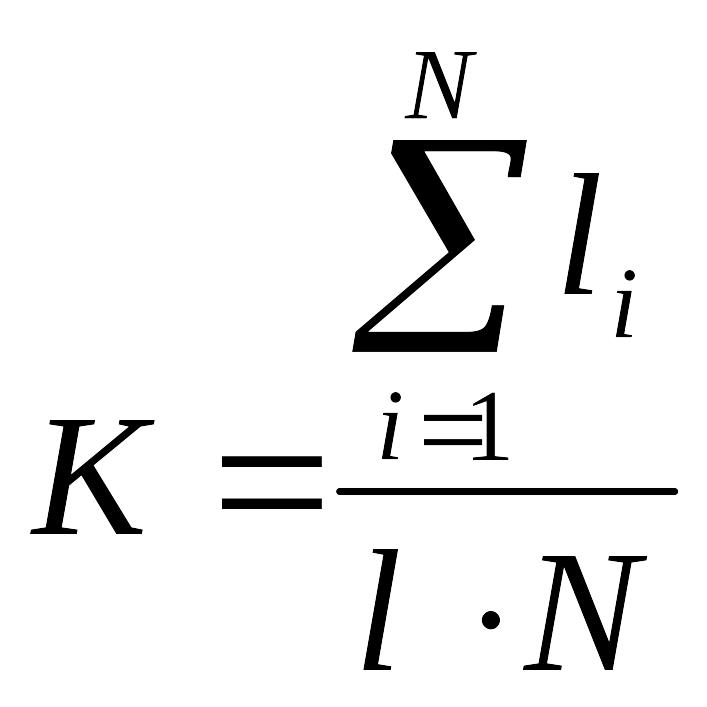

Объективность оценки знаний школьников, вычисляется с помощью коэффициент полноты усвоения содержания данного понятия по формуле:

где:

![]() — сумма;

— сумма;

li, — количество существенных признаков понятий, усвоенных данным учащимся;

l — количество признаков, подлежащих усвоению (и содержащихся в образце ответа);

N — количество испытуемых учащихся;

К- коэффициент полноты усвоения.

К= Сумма (количество существенных признаков понятий усвоенных учащимися )

Количество признаков подлежащих усвоению • количество испытуемых

учащихся

Продемонстрируем принцип вычисления коэффициента полноты усвоения содержания биологического понятия на примере выборки данных группы из 15 учащихся. Предположим, что 15 школьников в своих ответах на данный вопрос назвали следующее число признаков понятия «биологический прогресс»: 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3.

Тогда коэффициент усвоения содержания понятия будет определяться следующим отношением:

= (3+3+2+3+3+3+2+1+3+3+2+2+3+3+3) = 39 =0,78

3 • 15 45

Очевидно, что данный коэффициент не может быть больше 1. Удовлетворительной может считаться величина, равная или выше 0,7.

2. Для диагностики качества сформированности умений и навыков можно использовать пооперациональный анализ правильности, последовательности и полноты выполнения школьниками действий и операций. Если такое невозможно или затруднительно, можно оценивать качество выполнения учащимся практической или интеллектуальной деятельности по конечному результату. При этом задание может быть выполнено со следующими характеристиками:

А) выполнено правильно и полно;

Б) выполнено правильно, но неполно;

В) выполнено неправильно;

Г) не выполнено, так как учащийся не приступал к его выполнению.

У учителя должны быть образцы правильного полного выполнения задания (с указанием последовательности всех действий и операций).

3) Наибольшую трудность вызывает оценка качества выполнения заданий творческого уровня. Рассмотрим некоторые возможные подходы.

Если предложенное учащемуся задание нацеливает его на творческое решение поставленной проблемы наибольшим числом возможных вариантов, то оценка успешности его выполнения может осуществляться по следующей шкале:

а) проблема не решена или решена принципиально неверно;

б) проблема решена одним правильным способом;

в) ученик видит проблему ( противоречие) и выдвигает гипотезу по ее решению;

г) решение проблемы содержит доказательства и обоснования путем установления причинно-следственных связей и другое.

При оценке ответов учащихся на учебные творческие задания, решение учебных творческих задачб создание проектов может быть важна качественная характеристика способов решения данной проблемы, например:

а) проблема решалась одним или несколькими способами, известными учащемуся, без их изменения или комбинации;

б) проблема решена новым способом, возникшим как результат комбинации нескольких ранее известных учащемуся;

в) проблема решена оригинальным, принципиально новым способом.

В любом случае при оценке результатов творческой деятельности следует исходить из общих критериев творчества, как деятельности, характеризующейся созданием нового ( субъективно и/или объективно нового) знания, идеи, способа рещения задачи или материального продукта.. К ним относятся: оригинальность, новизна, альтернативность и гибкость мышления, видение необычной функции объекта, перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, самостоятельное усмотрение проблемы в привычной ситуации, комбинирование ранее известных способов деятельности в новый

Задание 1. Определите обученность учащихся по биологии за период педагогической практики ( 9 или 7 недель) используя методику диагностики определения обученности по полноте знаний отраженных в письменной контрольной работе.

Для этого :

1. Определите обученность учащихся качество усвоения школьниками тех знаний, которые изучались в период педагогической практики ( это должны быть 4–5 фундаментальных биологических понятий). Выделите основные элементы понятия усвоенные школьниками и осуществите диагностику обученности по предложенной ниже методике.

Сделайте письменный отчет обученности школьников, определив коэфициент полноты усвоения содержания понятий. В отчете отразите:

1. Задание проверочной работы ( например, каковы признаки биологического прогресса вида?

2. Протокол анализа работ школьников в виде таблицы:

Задание: ( формулируется контрольное задание)

-

С

труктурные

труктурныеэлементы

знания

Ф.И.О.

1

2

3

1. Рост численности данного вида.

+

+

-

2.Расширение ареала.

+

3.Увеличение скорости видообразования

_

+

+

3. Определите коэфициент полноты усвоения общебиологических понятия в изучаемом материале.

В отчете обоснуйте полученные результаты ( например, особенностями содержания биологических понятий, как сложных для усвоения; эффективностью выбранного метода обучения, системой деятельности школьников по усвоению знаний, выбранной системой обучения, технологией обучения и др.).

Оценка этого блока профессиональной компетентности студента-учителя биологии, будут рассматриваться по критериям:

- профессиональные знания учителя, используемые для анализа обученности;

- аналитические педагогические умения;

- обоснованность выводов.

Литература по вопросу диагностик обученности учащихся в процессе обучения:

Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: (Дидактический аспект).-М.: Педагогика, 1982.

. Войтко В. И., Гильбух Ю. 3. Школьная психодиагностика: Достижения и перспективы. — Киев, 1980.

Гильбух Ю. 3. Психодиагностика в школе. — М., 1989.

Гильбух Ю. 3. Психодиагностическая функция учителя:Пути ее реализации / / Вопросы психологии. — 1989. — № 3.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. — М., 1972.

Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития/ Под ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера. — М., 1981.

Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога/ Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 1987.

Зак А. 3. Как определить уровень развития младших школьников.— М., 1982.

Иванова А. Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития детей. — М., 1975.

Калмыкова 3. И. Психологические принципы развивающего обучения. — М., 1979.

Карпов Ю. В., Талызина Н. Ф. Психодиагностика познавательного развития учащихся. — М., 1989.

Лернер И. Я. Качества знаний учащихся: Какими они должны быть. — М., 1978.

Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б.Формирование мотивации учения. — М., 1990.

Маркова А.К. Психология труда учителя: Книга для учителя - М.:Просвещение, 1993.-192 с.

Общая психодиагностика/ Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. — М., 1987.

Романова E. С., Усанова О. Н., Потемкина О. Р. Психологическая диагностика развития школьников в норме и патологии. — М., 1990.

Талызина Н. Ф., Карпов Ю. В. Педагогическая психология: Психодиагностика интеллекта. — М., 1987.

Унт Инге. Индивидуализация и дифференциация обучения. — М., 1990.

Лекция. Диалоговые технологии обучения биологии. Методика учебной дискуссии.

Характерной чертой дидактических поисков, связанных с организацией личностно-ориентированного обучения и учебно-исследовательской познавательной деятельности учащихся, является ориентация обучение поисковыми методами и формами.

В методике школьного биологического образования накапливается опыт организации исследовательской, творческой деятельности школьников через учебные дискуссии.

Понятие учебной дискуссии. В отечественной педагогике теоретически дискуссию никто не отвергал, однако фактически в традиционном обучении ее распространение и применение различны. В. Оконь считает, что применение метода дискуссии рекомендуется в том случае, когда учащиеся обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности в приобретении знаний и формулировании проблем, в подборе и четком представлении собственных аргументов, в предметной подготовке к теме дискуссии. Ш. А. Амонашвили, смысл учебной дискуссии объявляет так: «Поощрять детей к познавательному спору следует с подготовительного класса, когда над ними довлеет тенденция во всем соглашаться с педагогом. Эта тенденция, если ее не нарушить сохраниться надолго, так как авторитет учителя в начальной школе очень высок, тогда….не возникнет способность критически мыслить». Так, чтобы дискутировать, нужно достичь соответствующей зрелости?. Однако, каким образом, благодаря чему, учащиеся достигнут значительной зрелости и самостоятельности и других качеств, необходимых для полноценного участия в дискуссии? Нужно ли учителю ждать созревания этих качеств, или их можно формировать? Ответом на этот важный для практики обучения биологии вопрос, будет изучение психолого-педагогических основ учебной дискуссии.

В русском языке, дискуссией нередко называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций, подходов ( в понимании н-р, американцев, дискуссия- это обсуждение, где участники дополняют и уточняют сведения и соображения). В американской педагогике с ее многолетним опытом проведения дискуссий можно выделить следующие признаки этой формы обучения:

- работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущих и участников;

- соответствующая организация места и времени работы;

- процесс общения протекает как взаимодействие участников;

- взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также использование невербальных выразительных средств;

направленность обсуждения на достижение учебных целей. В определениях такого рода, стремление описать и зафиксировать видимые признаки , при этом ускользает главное, сущностное. Что же главное в дискуссии?

Это поисковая активность, связанная с оживленным учебным диалогом, в ходе которого учащиеся активно обмениваются мнениями друг с другом, а не только с учителем. На наш взгляд, зарубежный опыт показывает, что главными чертами учебной дискуссии является то, что она представляет собой целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради поиска истины (точнее, истин), причем все участники, каждый по-своему, участвуют в организации этого обмена.

Целенаправленность дискуссии - это не подчинение ее дидактическим задачам, которые важны только учителю, но ясная для каждого ученика устремленность к поиску нового знания - ориентира для последующей самостоятельной работы, знания - оценки (фактов, явлений). Взаимодействие и самоорганизация участников - т.е. не поочередные ответы на вопросы учителя, не высказывания в ожидании его оценки, но обращение учеников друг к другу, обсуждение самих идей, точек зрения, проблемы;

организационные усилия, соблюдение правил обсуждения со стороны самих учеников.

В мировом опыте использования дискуссии в классе применяется разделение участников на группы от четырех до шести-десяти человек. Контакт между участниками учебной дискуссии - обстоятельство, не имеющее прямого отношения к содержанию обучения; однако именно благодаря этому обстоятельству дискуссия связана с высокой вовлеченностью учащихся в обсуждение содержания. 06щение в ходе дискуссии побуждает учеников искать различные способы для выражения своей мысли, повышает

восприимчивость к новым сведениям, новой точке зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии напрямую реализуются на обсуждаемом в группах учебном материале. Отсюда внимание к дискуссии не только как к средству активизации, но и как к способу углубленной работы с содержанием биологического материала, выхода за пределы усвоения фактических сведений, творческого применения получаемых знаний, оценочных суждений по проблеме.

Кларин , Цукерман Г. обобщили исследования психологов и дидактов,

предметных методических наработок, и выявили психолого-дидактические основы влиянии учебного сотрудничества, в том числе, и дискуссии, на процесс обучения:

- возрастает объем усваиваемого материала, и глубина его понимания;

- на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном обучении;

-уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не работающих на уроке, не выполняющих домашние задания);

- ученики получают большее удовольствие от учения, комфортнее чувствуют себя в школе; снижается школьная тревожность;

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся;

- возрастает сплоченность класса;

- меняется характер взаимоотношений между детьми, они становятся теплее, человечнее; дети начинают лучше понимать друг друга и самих себя;

- растет и самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует;

- дети, помогавшие в учении своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя;

- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей, коллективистские мотивы поведения;

- учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, дифференцированные по трудности, уделять больше внимания «слабым»;

- воспитательная работа учителя становится необходимым условием группового обучения, так как группы в своем становлении проходят стадию конфликтных отношений.

В целом можно констатировать, что форма обучения - дискуссия и сотрудничество школьников на ней, обладает огромным психолого- методическими возможностями;

дискуссию можно рассматривать как основной фактор и условие психического развития школьника ( наряду с таким фактором как общение со взрослым

Методические задачи дискуссии. Опыт организации учебных дискуссий, накопленный в мировой практике, психолого-педагогических разработках, показывает, что дидактические функции дискуссии многообразны. Исследования по использованию

дискуссии в различных условиях обучения свидетельствуют о том, что она уступает изложению по эффективности передачи информации, но высоко эффективна для закрепления сведений, творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных ориентации (Галл, 1988; Кларк, Стар,1991). Использование же дискуссии с целью усвоения материала, возможно при создании следующих условий:

- ознакомление каждого участника в ходе обсуждения с теми сведениями, которые есть у других участников (обмен информацией);