- •Принятые сокращения

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Производственная структура предприятий электросетей и схемы оперативного управления их работой

- •Глава 2

- •2.2. Производство ремонтных работ и их механизация

- •2.3. Приемка оборудования из ремонта

- •Контрольные вопросы

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.2. Тепловые режимы трансформаторов и турбогенераторов

- •3.3. Методы и средства измерения температуры электроустановок и устройств

- •3.4. Измерение и контроль температуры нагрева контактов

- •3.5. Контроль болтовых соединений

- •3.6. Уход за контактами

- •Глава 4

- •4.2. Особенности конструкций гидрогенераторов и синхронных компенсаторов

- •4.3. Системы охлаждения электрических машин

- •4.4. Масляные уплотнения электрических машин

- •4.5. Схемы маслоснабжения уплотнении

- •4.6. Газовая схема генераторов и синхронных компенсаторов

- •4.7. Схема охлаждения обмоток водой

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5 обслуживание генераторов и синхронных компенсаторов

- •5.1. Осмотры и проверки генераторов

- •5.2. Проверка совпадения чередования фаз, синхронизация и набор нагрузки

- •5.3. Нормальные режимы работы генераторов

- •5.4. Допустимые перегрузки генераторов

- •Продолжительности нагрузки

- •По току ротора генераторов

- •5.5. Перевод генератора с воздуха на водород и с водорода на воздух

- •5.6. Обслуживание системы водяного охлаждения обмоток

- •5.7. Обслуживание щеточных аппаратов

- •5.8. Обслуживание возбудителей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6 ремонт генераторов и синхронных компенсаторов

- •6.1. Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту

- •6.2. Разборка и сборка генератора

- •6.3. Ремонт статора

- •6.4. Ремонт ротора

- •6.5. Ремонт масляных уплотнений

- •6.6. Ремонт возбудителя

- •6.7. Вибрация электрических машин и ее устранение

- •6.8. Испытание обмоток повышенным напряжением промышленной частоты

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7 обслуживание и ремонт электродвигателей собственных нужд

- •7.1. Конструкции и назначение электродвигателей

- •7.2. Самозапуск электродвигателей

- •7.3. Допустимые режимы работы двигателей

- •7.4. Обслуживание электродвигателей, надзор и уход за ними

- •7.5. Ремонт электродвигателей

- •Частотно-регулируемых асинхронных двигателей

- •Контрольные вопросы

- •Раздел III

- •Глава 8

- •8.2. Номинальный режим работы и допустимые перегрузки трансформаторов

- •Трансформаторов с охлаждением м (масляное с естественной циркуляцией масла внутри бака и воздуха снаружи) и д (масляное с дутьем и естественной циркуляцией масла)

- •Трансформаторов с охлаждением дц (масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла) и ц (масляное с принудительной циркуляцией масла и охлаждающей воды)

- •8.3. Обслуживание охлаждающих устройств

- •8.4. Обслуживание устройств регулирования напряжения

- •8.5. Включение в сеть и контроль за работой

- •8.6. Включение трансформаторов на параллельную работу

- •8.7. Фазировка трансформаторов

- •8.8. Защита трансформаторов от перенапряжений

- •8.9. Обслуживание маслонаполненных и элегазовых вводов

- •8.10. Контроль за трансформаторным маслом

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 ремонт трансформаторов

- •9.1. Особенности конструкций трансформаторов

- •9.2. Виды и периодичность ремонта

- •Мастерской по ремонту силовых трансформаторов напряжением

- •9.3. Условия вскрытия трансформаторов для ремонта

- •9.4. Работы, выполняемые при капитальном ремонте трансформаторов напряжением 110 кВ и выше

- •Контрольные вопросы

- •Раздел IV

- •Глава 10

- •10.2. Обслуживание кру

- •10.3. Обслуживание выключателей

- •10.4. Обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

- •10.5. Обслуживание измерительных трансформаторов, конденсаторов связи, разрядников и ограничителей перенапряжений

- •10.6. Обслуживание шин и токопроводов

- •10.7. Обслуживание реакторов

- •10.8. Устройства блокировки

- •10.9. Обслуживание заземлений на подстанциях

- •10.10. Обслуживание установок для приготовления сжатого воздуха и воздухораспределительной сети

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11 ремонт электрооборудования распределительных устройств

- •11.1. Периодичность ремонта

- •11.2. Ремонт масляных выключателей

- •11.3. Ремонт воздушных выключателей

- •Серии ввб, шт.

- •11.4. Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12 обслуживание вторичных устройств

- •12.1. Щиты управления и вторичные устройства

- •12.2. Источники оперативного тока

- •12.3. Обслуживание аккумуляторных батарей

- •12.4. Организация проверок и испытаний вторичных устройств

- •12.5. Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики

- •Контрольные вопросы

- •Раздел V

- •Глава 13

- •13.2. Охрана воздушных линий

- •13.3. Очистка трасс от зарослей

- •13.4. Обходы и осмотры вл

- •13.5. Обслуживание и ремонт опор воздушных линий

- •13.6. Обслуживание и ремонт неизолированных проводов вл напряжением 0,4... 750 кВ, их изоляторов и арматуры

- •Технические характеристики и надежность работы

- •13.7. Обслуживание изолированных проводов амка вл напряжением 0,4 кВ и их арматуры

- •13.8. Обслуживание и ремонт защищенных изоляцией проводов sax влз напряжением 6... 10 кВ

- •13.9. Средства защиты вл от грозовых перенапряжений

- •13.10. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов

- •13.11. Определение мест повреждений на линиях напряжением 6...750 кВ

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14 обслуживание и ремонт силовых кабельных линий

- •14.1. Особенности конструкций кабельных линий

- •14.2. Приемка кабельных линий в эксплуатацию

- •14.3. Надзор за кабельными линиями и организация их охраны

- •14.4. Допустимые нагрузки

- •И аварийном режимах

- •14.5. Контроль за нагрузкой и нагревом

- •14.6. Коррозия металлических оболочек кабеля и меры защиты их от разрушения

- •14.7. Испытания и проверка кабельных линий

- •14.8. Определение мест повреждений

- •14.9. Обслуживание маслонаполненных кабельных линий

- •На напряжение 1... 110 кВ

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15

- •Частям, находящимся под напряжением, м

- •15.2. Организация и порядок переключений

- •15.3. Техника операций с коммутационными аппаратами

- •15.4. Последовательность основных операций

- •15.5. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи

- •15.6. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта системы шин

- •15.7. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей

- •15.8. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта силовых трансформаторов

- •15.9. Вывод в ремонт электрических машин

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Оглавление

- •Раздел I

- •Глава 1. Техническое обслуживание электрооборудования....................................................9

- •Глава 2. Ремонт электрооборудования.......................................................................................28

- •Раздел II

- •Глава 3. Нагрев электрооборудования......................................................................................35

- •Глава 4. Особенности конструкций генераторов, синхронных

- •Глава 5. Обслуживание генераторов и синхронных

- •Глава 6. Ремонт генераторов и синхронных компенсаторов...................................................104

- •Глава 7. Обслуживание и ремонт электродвигателей

- •Раздел III

- •Глава 8. Обслуживание трансформаторов

- •Глава 9. Ремонт трансформаторов............................................................................................................187

- •Раздел IV

- •Глава 10. Обслуживание распределительных устройств....................................................................208

- •Глава 11. Ремонт электрооборудования распределительных

- •Глава 12. Обслуживание вторичных устройств...................................................................................280

- •Раздел V обслуживание и ремонт сетевых сооружений

- •Глава 13. Обслуживание и ремонт воздушных линий

- •Глава 14. Обслуживание и ремонт силовых кабельных линий.......................................................366

- •Глава 15. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта электрооборудования

- •410004, Г. Саратов, ул. Чернышевского, 59

12.2. Источники оперативного тока

Применяют два вида оперативного тока: переменный — на подстанциях с упрощенными схемами и постоянный — на станциях и подстанциях, имеющих стационарные аккумуляторные установки.

В качестве источников переменного оперативного тока используются трансформаторы тока и напряжения, а также трансформаторы собственных нужд. Эти источники тока имеют свои недостатки. Так, ТТ обеспечивают надежное питание оперативных цепей только лишь во время КЗ, когда резко возрастают ток и напряжение на их зажимах, а ТН и ТСН не пригодны для питания оперативных цепей при КЗ, так как при этом снижается напря-

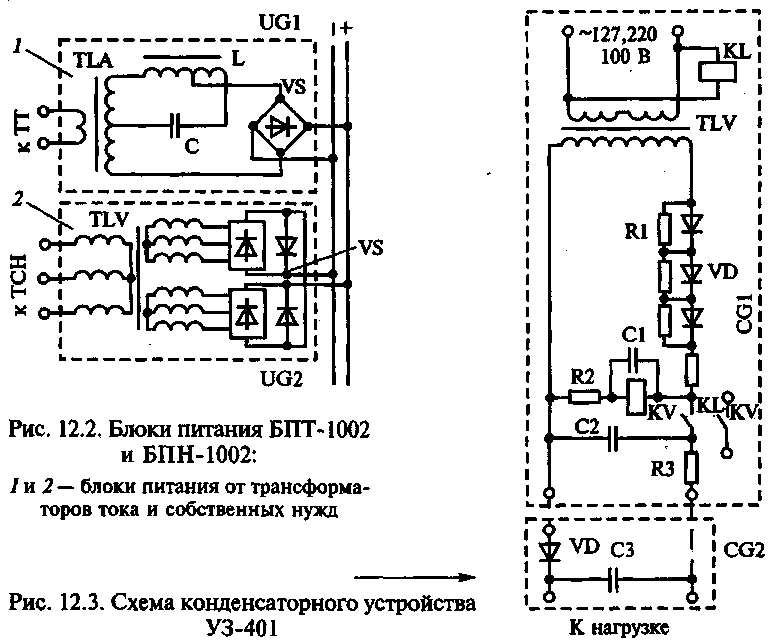

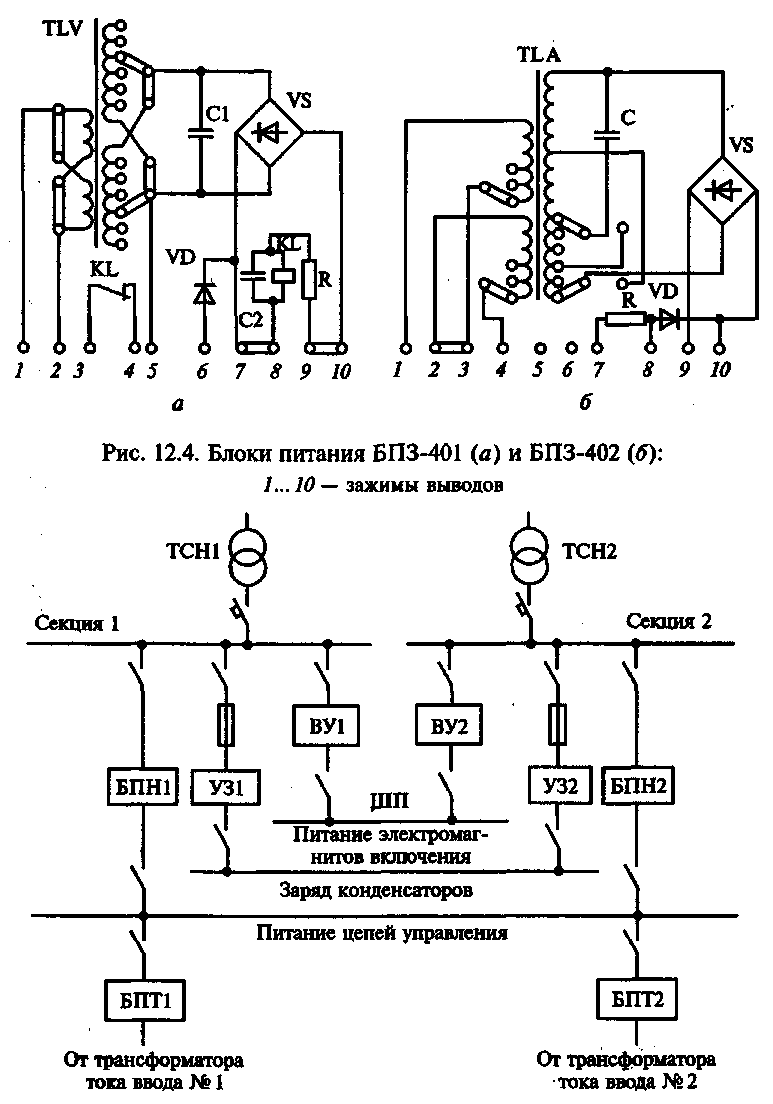

Рис. 12.5. Схема питания оперативных цепей выпрямленным током:

ТСН1 и ТСН2 — трансформаторы собственных нужд; ВУ1, ВУ2 — выпрямительные устройства; У31 и У32 — зарядные устройства конденсаторов; ШП — шины питания электромагнитного включения выключателей; БПН1, БПН2 — блоки питания; БПТ1, БПТ2 — токовые блоки питания

жение в питающей сети, но они пригодны для питания оперативных цепей в режимах работы, близких к номинальным, поэтому область их раздельного применения ограничена.

Широкое применение на подстанциях получили источники комбинированного питания одновременно от трансформаторов тока и напряжения (рис. 12.2). От них включают полупроводниковые выпрямительные устройства и специальные блоки питания (рис. 12,4). Источники комбинированного питания можно разделить на три группы: источники для заряда и подзаряда аккумуляторных батареи; источники оперативного тока, питающие цепи управления и сигнализации; источники, предназначенные для питания электромагнитов включения масляных выключателей. К источникам выпрямленного тока следует также отнести предварительно заряженные конденсаторы, поскольку они заряжаются через выпрямители, питаемые от источников переменного тока (рис. 12.3).

Устройства комбинированного питания применяются для питания электромагнитов включения масляных выключателей от трансформаторов СН через выпрямители, а цепи управления, защиты и автоматики — от небольшой герметичной аккумуляторной батареи с автоматическим подзарядом от выпрямительных устройств (рис. 12.5).

12.3. Обслуживание аккумуляторных батарей

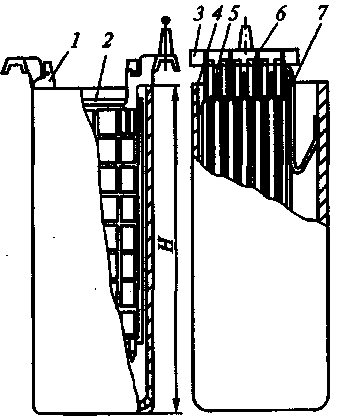

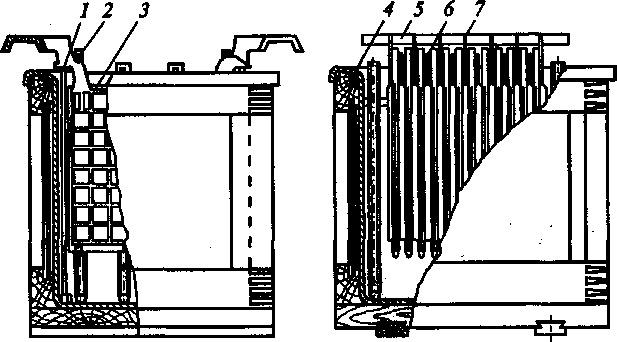

Особенности конструкций и работа аккумуляторов. На станциях и подстанциях применяют свинцово-кислотные аккумуляторы типа С (СК) в открытых стеклянных сосудах (рис. 12.6), а аккумуляторы большей емкости (рис. 12.7) — в деревянных баках, выложенных внутри свинцом. Аккумуляторные пластины разной полярности, находящиеся в одном сосуде, отделяют друг от друга сепараторами из мипоры (мипласта). Сосуды заполняют электролитом (водным раствором чистой серной кислоты). Положительные пластины изготовляют из чистого свинца. Они имеют рифленую поверхность.

При формировании собранного аккумулятора (особом режиме первого заряда) на поверхности положительных пластин из металлического свинца основы образуется слой двуокиси свинца (РЮз), являющийся активной массой этих пластин. Отрицательные пластины, имеющие коробчатую форму, изготовляют также из металлического свинца. Ячейки свинцового каркаса пластин заполняют активной массой, приготовленной из окислов свинца и свинцового порошка. Для закрепления массы в ячейках пластины с боков покрывают тонкими перфорированными свинцовыми листами. В процессе первого заряда собранного аккумулятора на отрицательных пластинах образуется губчатый свинец.

Отечественные заводы выпускают аккумуляторы типа СН. Они имеют пластины, сепараторы из стекловойлока и винипласта, стеклянные сосуды с уплотненными крышками. Аккумуляторы СН компактны, имеют меньшие размеры и массу, не требуют доливки воды. Однако емкость их незначительна.

Основными характеристиками аккумуляторов С (СК) являются номинальная емкость, продолжительность и токи разряда, минимальный ток заряда. Эти величины зависят от типа, размеров, числа пластин и определяются путем умножения соответствующих величин для аккумуляторов С-1 (СК-1) на типовой номер.

В эксплуатации емкость аккумулятора зависит от концентрации и температуры электролита и режима разряда. С ростом плотности

электролита емкость аккумулятора возрастает. Однако крепкие растворы способствуют ненормальной сульфатации пластин.

Повышение температуры электролита также приводит к возрастанию емкости, что объясняется снижением вязкости и усилением диффузии электролита в поры пластин. Но с повышением

Рис. 12.6. Аккумулятор в открытом стеклянном сосуде:

7 — палочка; 2 — сепаратор; 3 — полоса; 4— сосуд; 5— пластина «+»; 6 — пластина «-»; 7 — пружина

Рис. 12.7. Аккумулятор в деревянном сосуде:

7 — стекло подпорное; 2 — палочка; 3 — сепаратор; 4 — сосуд; 5 -- полоса; 6 —

пластина «+»; 7 — пластина «-»

температуры увеличиваются саморазряд аккумулятора и сульфа-тация пластин.

Опытным путем установлено, что для стационарных аккумуляторов типа С (СК) оптимальным является удельный вес электролита в начале разряда 1,2... 1,21 г/см3 при температуре 25 °С. Температура воздуха в помещении, где установлена аккумуляторная батарея, должна поддерживаться в пределах 15...25 °С.

Факторами, ограничивающими разряд, являются конечное напряжение на зажимах аккумулятора и плотность электролита в сосудах. При 3... 10-часбвом разряде снижение напряжения допускается до 1,8 В, а при 1... 2-часовом — 1,75 В на элемент. Более глубокие разряды во всех режимах вызывают повреждения аккумуляторов. Слишком длительные разряды малыми токами прекращают, когда напряжение становится равным 1,9 В на элемент. При разряде контролируют напряжение аккумуляторов и плотность электролита в них. Уменьшение плотности на 0,03 ...0,05 г/см3 свидетельствует о том, что емкость исчерпана.

Ненормальная сульфатация пластин. В режиме разряда аккумулятора на его пластинах образуется свинцовый сульфат. При благоприятном режиме работы аккумулятора сульфат имеет тонкое кристаллическое строение и легко растворяется в электролите при заряде аккумулятора, переходя в окись свинца на положительных пластинах и в губчатый свинец — на отрицательных.

Ненормальная сульфатация пластин с образованием крупных, не полностью растворяющихся во время разряда кристаллов сульфата, возникает, как отмечалось ранее, при работе аккумулятора с чрезмерно высокой плотностью электролита и высокой температуре; систематических глубоких разрядах и недостаточных зарядах; зарядах большими токами; длительном разряженном состоянии батареи. В этих условиях сравнительно быстро растет количество кристаллов сульфата, которые закрывают собой поры активной массы пластин, препятствуя доступу электролита. При этом увеличивается внутреннее сопротивление аккумулятора, поэтому емкость аккумулятора снижается. При ненормальной сульфатации на пластинах образуются беловатые пятна, в сосуде выпадает светло-серый шлам, коробятся положительные и выпучиваются отрицательные пластины.

Чтобы устранить начальную стадию сульфатации пластин, батарею аккумуляторов заряжают малыми токами, а процесс заряда удлиняют. В случае глубокой сульфатации аккумуляторы подвергают десульфатационному заряду.

Саморазряд аккумулятора. Саморазряд означает полную потерю химической энергии вследствие паразитных химических и электротехнических реакций в его пластинах. Саморазряд происходит как в работающих, так и в отключенных от сети аккумуляторах. При нормальном саморазряде новая батарея теряет в течение суток не менее 0,3 % своей емкости. Со временем саморазряд возрастает. Повышенная температура и плотность электролита, присутствие в нем примесей (железо, хлор, медь и другие элементы) повышают саморазряд аккумулятора. Поэтому применяемые для составления электролита кислота и дистиллированная вода проверяются на содержание вредных примесей.

Обслуживание аккумуляторных батарей. Надежность работы аккумуляторных батарей зависит от состояния помещений, в которых батареи размещаются, и от правильной их эксплуатации.

При осмотрах аккумуляторных батарей проверяют:

целость сосудов и уровень электролита в них, правильность положения стекол, отсутствие течи, чистоту сосудов, стеллажей, стен и полов;

отсутствие у пластин отстающих элементов (обычно сосуд с отстающими элементами имеет пониженную плотность электролита и более слабое по сравнению с соседними сосудами газовыделение).

Причиной отставания чаще всего являются КЗ между пластинами, которые приводят к образованию шлама, выпадению активной массы и короблению пластин;

уровень электролита (пластины в элементах всегда должны быть в электролите, уровень которого поддерживают на 10... 15 мм выше верхнего края пластин). При понижении уровня электролита доливают дистиллированную воду, если плотность электролита выше 1,2 г/см3, или раствор серной кислоты с плотностью 1,18 г/см3, если плотность электролита ниже 1,2 г/см3;

отсутствие сульфатации (белого налета), коробления и слипания соседних пластин — не реже одного раза в 2... 3 мес. Основными признаками замыкания пластин являются понижение напряжения и плотности электролита в сосуде по сравнению с соседними (при металлическом КЗ пластины нагреваются, а температура электролита повышается);

отсутствие коррозии контактов;

уровень и характер шлама в стеклянных сосудах (расстояние между нижним краем пластины и шламом должно быть не менее 10 мм, а шлам необходимо своевременно удалять во избежание закорачивания пластин);

исправность элементного коммутатора (при его наличии), наличие замыкания между соседними контактами и целость сопротивления, встроенного в ползунок;

исправность зарядных и подзарядных агрегатов;

исправность вентиляции и отопления (в зимнее время);

температуру электролита (по контрольным элементам).

Периодически не реже одного раза в месяц проверяют напряжение и плотность электролита каждого элемента. Систематически при осмотрах контролируют состояние изоляции. Наличие примесей в электролите может привести к разрушению пластин, а срок службы и емкость батареи находятся в прямой зависимости от качества электролита.

Наиболее вредными примесями являются железо, хлор, аммиак и марганец. Чтобы предупредить попадание примесей в электролит, серную кислоту и дистиллированную воду проверяют в химической лаборатории. Не реже одного раза в год анализируют электролит 1/3 всех элементов работающей аккумуляторной батареи.

Емкость аккумуляторной батареи проверяют один раз в один-два года.

Для этого заряженную батарею разряжают на заранее выделенную нагрузку до напряжения 1,7...1,8Вив зависимости от тока и времени разряда определяют емкость.

При проверках (не реже одного раза в месяц) пользуются следующими приборами:

при измерении сопротивления изоляции — вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 50 кОм;

при измерений напряжения отдельных аккумуляторов — переносным вольтметром со шкалой 0...3 В;

при измерении плотности и температуры электролита — денсиметром (ареометром) с пределами измерения 1,1... 1,4 г/м3 и ценой деления 0,005 г/м3 и термометром с пределами измерений 0...50°С.

Текущий ремонт аккумуляторных батарей выполняют ежегодно, а капитальный — не реже одного раза в 12... 15 лет. В ряде энергосистем (например, в Мосэнерго и др.) один раз в 2 года выполняют средний ремонт, во время которого устраняют выявленные недостатки и нарушения; заменяют пластины и сепараторы, прокладки между изоляторами и сосудами; проверяют состояние паек, выполняют смазку и подтягивание креплений контактов, выполняют чистку внешних поверхностей банок и стеллажей, протирают токоведущие части и изоляторы и др.