- •Принятые сокращения

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Производственная структура предприятий электросетей и схемы оперативного управления их работой

- •Глава 2

- •2.2. Производство ремонтных работ и их механизация

- •2.3. Приемка оборудования из ремонта

- •Контрольные вопросы

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.2. Тепловые режимы трансформаторов и турбогенераторов

- •3.3. Методы и средства измерения температуры электроустановок и устройств

- •3.4. Измерение и контроль температуры нагрева контактов

- •3.5. Контроль болтовых соединений

- •3.6. Уход за контактами

- •Глава 4

- •4.2. Особенности конструкций гидрогенераторов и синхронных компенсаторов

- •4.3. Системы охлаждения электрических машин

- •4.4. Масляные уплотнения электрических машин

- •4.5. Схемы маслоснабжения уплотнении

- •4.6. Газовая схема генераторов и синхронных компенсаторов

- •4.7. Схема охлаждения обмоток водой

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5 обслуживание генераторов и синхронных компенсаторов

- •5.1. Осмотры и проверки генераторов

- •5.2. Проверка совпадения чередования фаз, синхронизация и набор нагрузки

- •5.3. Нормальные режимы работы генераторов

- •5.4. Допустимые перегрузки генераторов

- •Продолжительности нагрузки

- •По току ротора генераторов

- •5.5. Перевод генератора с воздуха на водород и с водорода на воздух

- •5.6. Обслуживание системы водяного охлаждения обмоток

- •5.7. Обслуживание щеточных аппаратов

- •5.8. Обслуживание возбудителей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6 ремонт генераторов и синхронных компенсаторов

- •6.1. Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту

- •6.2. Разборка и сборка генератора

- •6.3. Ремонт статора

- •6.4. Ремонт ротора

- •6.5. Ремонт масляных уплотнений

- •6.6. Ремонт возбудителя

- •6.7. Вибрация электрических машин и ее устранение

- •6.8. Испытание обмоток повышенным напряжением промышленной частоты

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7 обслуживание и ремонт электродвигателей собственных нужд

- •7.1. Конструкции и назначение электродвигателей

- •7.2. Самозапуск электродвигателей

- •7.3. Допустимые режимы работы двигателей

- •7.4. Обслуживание электродвигателей, надзор и уход за ними

- •7.5. Ремонт электродвигателей

- •Частотно-регулируемых асинхронных двигателей

- •Контрольные вопросы

- •Раздел III

- •Глава 8

- •8.2. Номинальный режим работы и допустимые перегрузки трансформаторов

- •Трансформаторов с охлаждением м (масляное с естественной циркуляцией масла внутри бака и воздуха снаружи) и д (масляное с дутьем и естественной циркуляцией масла)

- •Трансформаторов с охлаждением дц (масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла) и ц (масляное с принудительной циркуляцией масла и охлаждающей воды)

- •8.3. Обслуживание охлаждающих устройств

- •8.4. Обслуживание устройств регулирования напряжения

- •8.5. Включение в сеть и контроль за работой

- •8.6. Включение трансформаторов на параллельную работу

- •8.7. Фазировка трансформаторов

- •8.8. Защита трансформаторов от перенапряжений

- •8.9. Обслуживание маслонаполненных и элегазовых вводов

- •8.10. Контроль за трансформаторным маслом

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 ремонт трансформаторов

- •9.1. Особенности конструкций трансформаторов

- •9.2. Виды и периодичность ремонта

- •Мастерской по ремонту силовых трансформаторов напряжением

- •9.3. Условия вскрытия трансформаторов для ремонта

- •9.4. Работы, выполняемые при капитальном ремонте трансформаторов напряжением 110 кВ и выше

- •Контрольные вопросы

- •Раздел IV

- •Глава 10

- •10.2. Обслуживание кру

- •10.3. Обслуживание выключателей

- •10.4. Обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

- •10.5. Обслуживание измерительных трансформаторов, конденсаторов связи, разрядников и ограничителей перенапряжений

- •10.6. Обслуживание шин и токопроводов

- •10.7. Обслуживание реакторов

- •10.8. Устройства блокировки

- •10.9. Обслуживание заземлений на подстанциях

- •10.10. Обслуживание установок для приготовления сжатого воздуха и воздухораспределительной сети

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11 ремонт электрооборудования распределительных устройств

- •11.1. Периодичность ремонта

- •11.2. Ремонт масляных выключателей

- •11.3. Ремонт воздушных выключателей

- •Серии ввб, шт.

- •11.4. Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12 обслуживание вторичных устройств

- •12.1. Щиты управления и вторичные устройства

- •12.2. Источники оперативного тока

- •12.3. Обслуживание аккумуляторных батарей

- •12.4. Организация проверок и испытаний вторичных устройств

- •12.5. Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики

- •Контрольные вопросы

- •Раздел V

- •Глава 13

- •13.2. Охрана воздушных линий

- •13.3. Очистка трасс от зарослей

- •13.4. Обходы и осмотры вл

- •13.5. Обслуживание и ремонт опор воздушных линий

- •13.6. Обслуживание и ремонт неизолированных проводов вл напряжением 0,4... 750 кВ, их изоляторов и арматуры

- •Технические характеристики и надежность работы

- •13.7. Обслуживание изолированных проводов амка вл напряжением 0,4 кВ и их арматуры

- •13.8. Обслуживание и ремонт защищенных изоляцией проводов sax влз напряжением 6... 10 кВ

- •13.9. Средства защиты вл от грозовых перенапряжений

- •13.10. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов

- •13.11. Определение мест повреждений на линиях напряжением 6...750 кВ

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14 обслуживание и ремонт силовых кабельных линий

- •14.1. Особенности конструкций кабельных линий

- •14.2. Приемка кабельных линий в эксплуатацию

- •14.3. Надзор за кабельными линиями и организация их охраны

- •14.4. Допустимые нагрузки

- •И аварийном режимах

- •14.5. Контроль за нагрузкой и нагревом

- •14.6. Коррозия металлических оболочек кабеля и меры защиты их от разрушения

- •14.7. Испытания и проверка кабельных линий

- •14.8. Определение мест повреждений

- •14.9. Обслуживание маслонаполненных кабельных линий

- •На напряжение 1... 110 кВ

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15

- •Частям, находящимся под напряжением, м

- •15.2. Организация и порядок переключений

- •15.3. Техника операций с коммутационными аппаратами

- •15.4. Последовательность основных операций

- •15.5. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи

- •15.6. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта системы шин

- •15.7. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей

- •15.8. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта силовых трансформаторов

- •15.9. Вывод в ремонт электрических машин

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Оглавление

- •Раздел I

- •Глава 1. Техническое обслуживание электрооборудования....................................................9

- •Глава 2. Ремонт электрооборудования.......................................................................................28

- •Раздел II

- •Глава 3. Нагрев электрооборудования......................................................................................35

- •Глава 4. Особенности конструкций генераторов, синхронных

- •Глава 5. Обслуживание генераторов и синхронных

- •Глава 6. Ремонт генераторов и синхронных компенсаторов...................................................104

- •Глава 7. Обслуживание и ремонт электродвигателей

- •Раздел III

- •Глава 8. Обслуживание трансформаторов

- •Глава 9. Ремонт трансформаторов............................................................................................................187

- •Раздел IV

- •Глава 10. Обслуживание распределительных устройств....................................................................208

- •Глава 11. Ремонт электрооборудования распределительных

- •Глава 12. Обслуживание вторичных устройств...................................................................................280

- •Раздел V обслуживание и ремонт сетевых сооружений

- •Глава 13. Обслуживание и ремонт воздушных линий

- •Глава 14. Обслуживание и ремонт силовых кабельных линий.......................................................366

- •Глава 15. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта электрооборудования

- •410004, Г. Саратов, ул. Чернышевского, 59

10.3. Обслуживание выключателей

Н азначение

выключателей. Выключатели

служат для коммутации электрических

цепей во всех эксплуатационных режимах:

включения и отключения токов нагрузки,

токов КЗ, токов намагничивания

трансформаторов, зарядных токов линий

и шин. Наиболее тяжелым режимом для

выключателя является отключение токов

КЗ. При прохождении токов КЗ выключатель

подвергается воздействию значительных

электродинамических сил и высоких

температур. Кроме того, всякое

автоматическое или ручное повторное

включение на неустранившееся КЗ

связано с пробоем промежутка между

сходящимися контактами и прохождением

ударного тока при

азначение

выключателей. Выключатели

служат для коммутации электрических

цепей во всех эксплуатационных режимах:

включения и отключения токов нагрузки,

токов КЗ, токов намагничивания

трансформаторов, зарядных токов линий

и шин. Наиболее тяжелым режимом для

выключателя является отключение токов

КЗ. При прохождении токов КЗ выключатель

подвергается воздействию значительных

электродинамических сил и высоких

температур. Кроме того, всякое

автоматическое или ручное повторное

включение на неустранившееся КЗ

связано с пробоем промежутка между

сходящимися контактами и прохождением

ударного тока при

малом давлении на контакте, что приводит к их преждевременному износу. Для увеличения срока службы контакты изготавливают из металлокерамики.

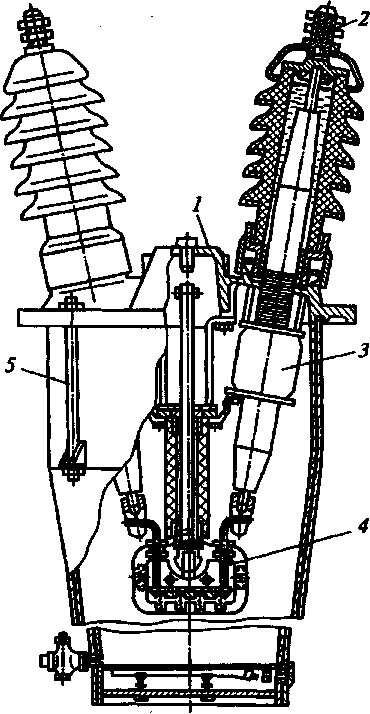

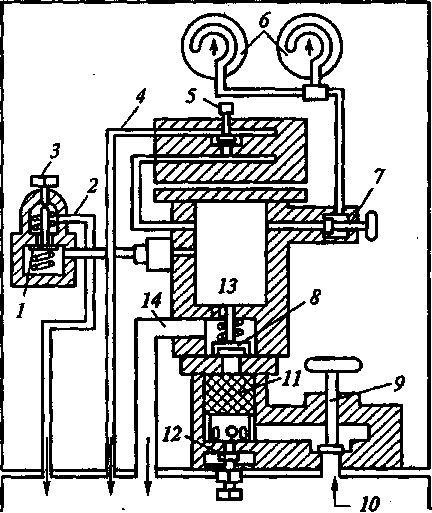

В конструкции выключателей заложены различные принципы гашения дуги (трансформаторное масло, сжатый воздух, элегаз, твердые газогенерирующие материалы и т.д.). На станциях и подстанциях применяются выключатели с большим объемом масла (серии БМ, МКП, У, С — рис. 10.4); масляные выключатели с малым объемом масла (серии ВМГ, ВМП, МГГ, МГ, ВМК, ВГМ и др.); воздушные выключатели (серии ВВГ, ВВУ, ВВН, ВВВ, ВВБК, ВНВ). Для воздушных выключателей

Рис. 10.4. Масляный выключатель С-35:

1 — привод; 2 — ввод; 3 — трансформатор тока; 4 — траверса; 5 — направляющая

напряжением от 110 до 1150 кВ характерны модульный принцип построения серии, электромагнитные выключатели серий ВЭМ, автогазовые и вакуумные выключатели и выключатели нагрузок,

Основными требованиями, предъявляемыми к выключателям во всех режимах работы, являются:

надежное отключение любых токов в пределах номинальных значений;

, быстродействие при отключении, т. е. гашение дуги в возможно короткий промежуток времени, что вызывается необходимостью сохранения устойчивости параллельной работы станций при КЗ;

пригодность для автоматического повторного включения после отключения электрической цепи защитой;

взрыво- и пожаробезопасность;

удобство в обслуживании.

На станциях и подстанциях применяются выключатели разных типов и конструкций. Однако преимущественное распространение получили масляные баковые выключатели с большим объемом масла, маломасляные выключатели с малым объемом масла и воздушные выключатели.

Основными частями конструкций всех типов являются токове-дущие и контактные системы с дугогасительными устройствами, изоляционные конструкции, корпуса и вспомогательные элементы (газоотводы, предохранительные клапаны, указатели положения и т.д.), передаточные механизмы и приводы.

Масляные выключатели. В баковых выключателях с большим объемом масла оно используется как для гашения дуги, так и для изоляции токопроводящих частей от заземленных конструкций, в маломасляных выключателях — для гашения дуги и не обязательно для изоляции от земли частей, находящихся под напряжением. Их баки специально изолируются от земли. Эти выключатели изготавливают с раздельными полосами.

Гашение дуги в масляных выключателях обеспечивается воздействием на нее дугогасящей среды — масла. Процесс сопровождается сильным нагревом, разложением масла и образованием газа в виде газового пузыря (температура Т газовой смеси в камере выключателя составляет 300... 2500 К). В газовой смеси содержится до 70% водорода, что и определяет высокую дугогасящую способность масла, так как в водороде дугой отдается в десятки раз больше энергии, чем в воздухе. Быстрое нарастание давления в газовом пузыре до значений, превышающих атмосферное (при отключении тока КЗ давление может достичь 3... 8 МПа), способствует эффективной деионизации межконтактного пространства в выключателе.

Дуга между расходящимися контактами гаснет в момент прохождения тока через нулевое значение, так как в это время к ней практически не подводится мощность, температура дуги падает и дуговой промежуток теряет проводимость. Однако первое гашение дуги не исключает ее повторного зажигания. Все зависит от двух принципиально отличающихся обстоятельств: скорости нарастания так называемого восстанавливающегося напряжения, стремящегося пробить промежуток между контактами, и скорости нарастания изолирующих свойств промежутка, препятствующих пробою. Если скорость восстановления напряжения на контактах полюса выключателя окажется выше скорости восстановления изолирующих свойств среды, дуга загорится и процесс ее гашения повторится. Прекращение процесса зажигания дуги наступит лишь тогда, когда восстанавливающееся напряжение станет недостаточным для пробоя все увеличивающегося промежутка вследствие движения подвижных контактов.

В современных масляных выключателях применяются эффективные дугогасящие устройства, ускоряющие восстановление электрической прочности промежутка. Помогают снизить скорость восстановления напряжения в выключателях некоторых типов шунтирующие резисторы, присоединяемые параллельно главным контактам дугогасительных камер.

Кроме скорости восстановления напряжения на длительность горения дуги в масляных выключателях влияют следующие факторы: сила тока, отключаемого выключателем; высота слоя масла над контактами; скорость расхождения контактов.

Чем больше значение отключаемого тока, тем интенсивнее газообразование и тем успешнее гашение дуги.

При отключении небольших токов гашение дуги может затянуться, так как энергии, выделяемой при этом дугой, бывает недостаточно. При отключении токов намагничивания процесс гашения сопровождается возникновением перенапряжений, связанных с обрывом (срезом) тока до момента его естественного прохождения через нуль. Перенапряжение приводит к повторным пробоям. В этом случае шунтирующие резисторы позволяют снизить кратность перенапряжений. Положительную роль они играют и при отключении зарядных токов линий электропередачи. Через шунтирующие резисторы разряжается емкость отключаемой линии, благодаря чему напряжение на проводах, созданное остаточным зарядом, понижается. При сниженной амплитуде напряжения, воздействующего на каждый полюс выключателя, уменьшается вероятность повторных пробоев.

Высота слоя масла над контактами имеет существенное значение при гашении дуги.

Чем больше слой масла, тем больше давление в газовом пузыре, тем интенсивнее процесс деионизации. Вместе с тем высокий уровень масла в баке снижает объем воздушной подушки, что может привести к опасному повышению давления внутри бака и сильному удару масла в крышку.

При небольшом слое масла над контактами горючие газы, проходя через него, не успевают охладиться и в результате смешения с кислородом воздуха могут образовать гремучую смесь.

Скорость расхождения контактов в выключателе играет важную роль. При высокой скорости движения контактов дуга быстро достигает своей критической длины, при которой восстанавливающееся напряжение оказывается недостаточным для пробоя большого промежутка. Одним из способов увеличения скорости удлинения дуги является увеличение числа последовательных разрывов в каждом полюсе выключателя.

Вязкость масла в выключателе отрицательно сказывается на скорости движения контактов. Вязкость увеличивается с понижением температуры масла.

Загустение и загрязнение смазки трущихся частей передаточных механизмов и приводов в значительной степени отражаются на скоростных характеристиках выключателей. В ряде случаев движение контактов может оказаться замедленным или вообще прекратиться, а контакты зависнут. При ремонте необходимо удалять старую смазку в узлах трения и заменять ее новой консистентной незамерзающей смазкой марок ЦИАТИМ-221, ЦИАТИМ-201, Суперконт, Экстраконт, ГОИ-54.

Приводы выключателей. Приводы служат для включения и отключения выключателей за счет энергии, поступающей в них от внешнего источника. По виду используемой энергии они могут быть электромагнитными, пневматическими и пружинными. По способу включения и отключения выключателей приводы подразделяют на полуавтоматические, осуществляющие включение выключателя с помощью приложения мускульной силы, а отключение как дистанционно от ключа (устройства релейной защиты), так и вручную, и автоматические, осуществляющие включение и отключение выключателя дистанционно (от релейной защиты), а также отключение вручную, воздействием на электрическую цепь отключения привода.

Основными частями привода являются:

силовое устройство, служащее для преобразования подведенной к приводу энергии в механическую;

операционный и передаточный механизмы, служащие для передачи движения от силового устройства к механизму выключателя и для удержания его во включенном положении;

отключающее устройство.

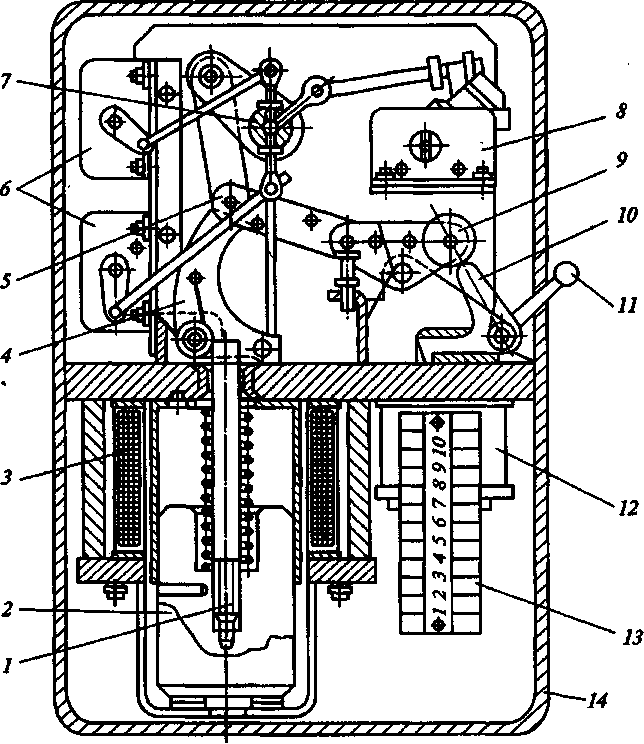

Электромагнитные (соленоидные) приводы постоянного тока применяются для управления всеми типами масляных выключателей напряжением 10...220 кВ. Привод представляет собой корпус с электромагнитом включения и операционным механизмом. В корпусе размещены также электромагнит отключения, контакты вспомогательных цепей, механизм ручного отключения и в ряде слу-

Рис. 10.5. Привод электромагнитный для маломасляных выключателей:

1 — шток с пружиной; 2 — сердечник; 3 — обмотка электромагнита включения; 4 — удерживающий рычаг; 5 — ролик; 6 и 8 — контакторы вспомогательных цепей; 7 — вал привода; 9 — рычаги механизма свободного расцепления; 10 — защелка; 11 — рычаг ручного отключения; 12 — электромагнит отключения; 13 — сборка зажимов; 14 — корпус привода

чаев механический указатель положения выключателя, жестко связанный с его валом.

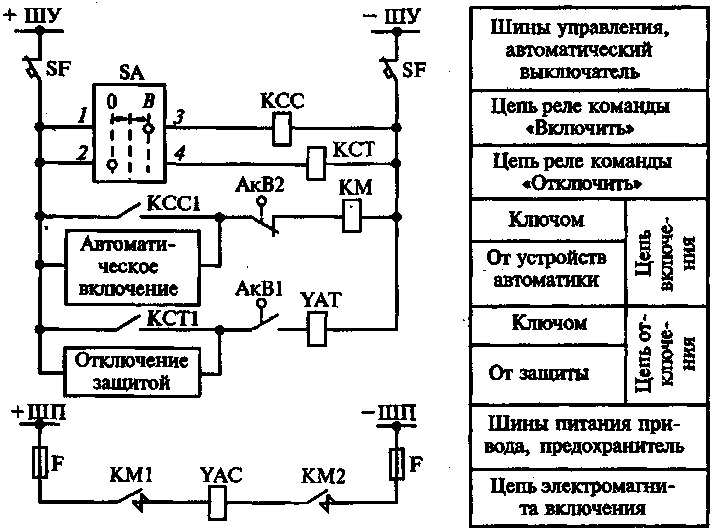

На рис. 10.5 показан электромагнитный привод для маломасляных выключателей, а на рис. 10.6 — цепи управления.

Пневматические приводы применяются для управления масляными выключателями серий У, С и др.

Источником энергии для них является сжатый воздух. В качестве силовых элементов используются поршневые пневматические блоки одностороннего действия, в которых сжатый воздух при работе привода подается с одной стороны поршня, а обратный ход поршня осуществляется действием пружины. Кинематическая схема пневматического привода подобна схеме электромагнитного привода.

Пружинные приводы предназначены для маломасляных выключателей напряжением 6... 10 кВ. Источником энергии в этих приводах служат мощные предварительно заведенные рабочие пружины.

Воздушные выключатели. В воздушном выключателе сжатый воздух выполняет две функции — гашение дуги и управление механизмом самого выключателя.

Схемы конструкций воздушных выключателей имеют следующие элементы: дугогасительные устройства и устройства создания изоляционного промежутка между контактами выключателя при его отключенном положении, изоляционные конструкции, шунтирующие резисторы, резервуары для хранения сжатого воз-жуха, механизмы системы управления.

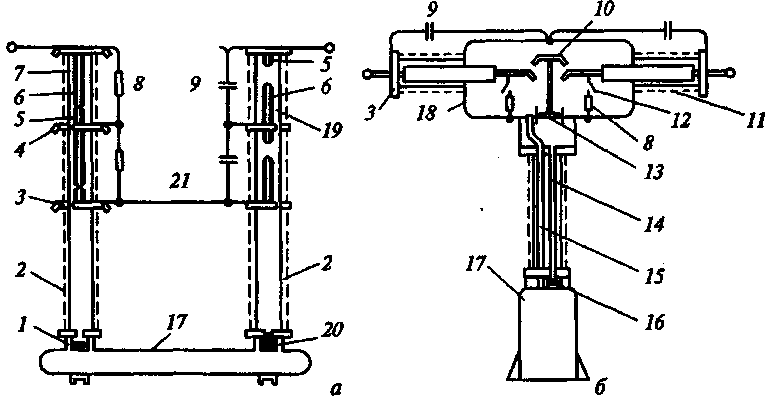

Дугогасительные устройства состоят из фарфоровых или стальных камер (их число зависит от напряжения выключателя), в которых размещают системы подвижных и неподвижных контактов. Изоляционный промежуток в воздушном выключателе при его отключенном положении обеспечивают отделители. Отделители бывают двух типов: первый — открытый нож с пневматическим механизмом включения и отключения (выключатели ВВН, ВВГ),

Рис. 10.6. Цепи управления электромагнитного привода для масляных выключателей: 1... 4 — контакты

которые при операциях включения замыкаются в первую очередь, второй — выключатели ВВБ, ВНВ, ВВШ (рис. 10.7), как и дуто-гасительные камеры, состоят из нескольких одинаковых элементов, но без дугогасящего свойства, имеют подвижные контакты, снабженные поршневыми механизмами, которые после разрыва цепи дугогасительными камерами под действием сжатого воздуха размыкаются и остаются в отключенном положении (необходимое давление воздуха поддерживается обратным клапаном), обеспечивая необходимую электрическую прочность промежутка.

Дугогасительные устройства и отделители изолируются от земли фарфоровыми опорными изоляторами, в полостях которых проходят стеклопластиковые воздухопроводы и тяги для управления клапанами, выполненными из изоляционных материалов.

Чтобы ограничить коммутационные перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов и линий, а также уменьшить скорость восстановления напряжения на контактах выключателя при отключении КЗ, параллельно контактным разрывам включаются резисторы. Для равномерного распределения напряжения между элементами выключателя используют делительные конденсаторы.

Рис. 10.7. Принципиальные конструктивные схемы воздушных выключателей на 110 кВ:

а — серия ВВШ (ВВН); б— серия ВВБ; 1 и 13 — дутьевые клапаны дугогаситель-ной камеры; 2 — фарфоровый опорный изолятор; 3 — фланец; 4 — выхлопной клапан; 5 — неподвижный контакт; 6 — подвижный контакт; 7 — дугогаситель-ная камера; 8 — резистор; 9 — емкостный делитель напряжения (в новых конструкциях выключателей на 110 кВ не применяется); 10 — траверса с подвижными контактами; 11 — фарфоровая рубашка; 12 — дополнительный контакт; 14 — импульсный воздухопровод; 15 — основной воздухопровод; 16 — клапаны отключения и включения; 17 — резервуар сжатого воздуха; 18 — металлическая камера; 19 — отделитель; 20 — дутьевой клапан отделителя; 21 — трубчатая шина

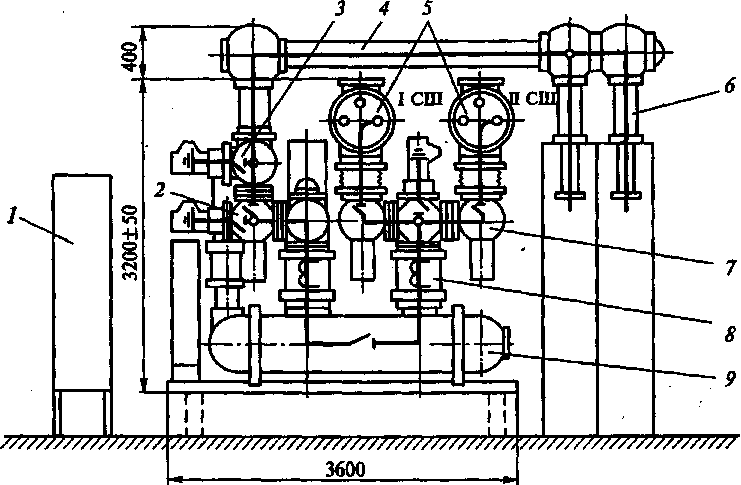

Рис. 10.8. Распределительный шкаф воздушного выключателя:

1 — редукторный клапан; 2 — подача воздуха на вентиляцию; 3 — регулировочный винт; 4 — трубка местного пневматического отключения; 5— кнопочное устройство (на отключение); 6 — электроконтактные манометры; 7 — вентиль манометра; 8 — клапан обратный;

9 — вентиль на входе воздуха;

10 — подача воздуха из магистрали; 11 — фильтр войлочно-волосяной; 12 — клапан спускной; 13 — бачок; 14 — подача воздуха к полюсам выключателя

Сжатый воздух хранится в резервуарах, расположенных на земле или в зоне высокого напряжения. Резервуары, расположенные на земле, служат основаниями выключателей. В резервуарах, расположенных в зоне высокого напряжения, размещают дугогасительные устройства и отделители. Выключатели серии ВНВ имеют основной резервуар, установленный на земле, и дополнительный резервуар с размещенными в нем главными дугогасительными и вспомогательными контактами. Оба резервуара сообщаются между собой с помощью стеклопластиковых воздуховодов.

Основными элементами управления воздушных выключателей являются: электромагниты включения и отключения; пусковые, промежуточные и дутьевые клапаны; пневматические приводы, приводящие в движение контакты цепей управления и механизмы их переключения; изолирующие и металлические воздухопроводы, соединяющие отдельные элементы выключателя; изолирующие тяги для соединения подвижных элементов выключателя, находящихся под разными потенциалами. Часть этих элементов находится в шкафах управления полюсами в распределительном шкафу (рис. 10.8), общем для трех полюсов выключателя.

Для приведения в действие контактов первичной цепи выключателя, вспомогательных контактов Цепей управления и дутьевых клапанов системы управления используют следующие способы: механическая передача (выключатели серии ВНВ), когда все движения подвижным элементам сообщаются общим пневматическим приводом с помощью изолирующих и металлических тяг; пневматическая передача (ВВБ), когда отсутствуют изолирующие и металлические тяги и каждый элемент выключателя перемещается под действием отдельного пневматического привода, и пневмомеханическая передача (ВВБК).

Воздушные выключатели имеют устройства вентиляции внутренних полостей изолирующих конструкций не заполненных сжатым воздухом, так как здесь может конденсироваться влага из атмосферного воздуха, что может привести к перекрытию изоляции по увлажненной поверхности. Чтобы исключить конденсацию влаги, полые изоляционные конструкции подвергают непрерывной искусственной вентиляции или заполняют их сухим воздухом под небольшим избыточным давлением воздуха. Воздух для этой цели забирают из общей, питающей воздушный выключатель, магистрали. Для понижения давления воздуха применяют механические редукторы или устройства дроссельного типа, имеющие подвижные части. Контроль за поступлением воздуха на вентиляцию выполняют по указателям продувки (стеклянная трубка с находящимся в ней алюминиевым шариком). Под действием струи воздуха, проходящей через указатель, шарик должен все время находиться во взвешенном состоянии между контрольными рисками, нанесенными на стекле трубки, что указывает на движение воздуха. Если через указатель будет проходить недостаточное количество воздуха, алюминиевый шарик опустится вниз. Регулируют расход воздуха винтом механического редуктора редукторного шкафа, который является общим для всех вентилируемых объемов выключателя.

Давление сжатого воздуха в выключателе контролируют электроконтактными манометрами, находящимися в распределительном шкафу. С помощью этих манометров выполнена блокировка, предотвращающая проведение операций выключателем при заданном отклонении давления сжатого воздуха от нормального.

Отечественные воздушные выключатели надежно работают в цикле АПВ в диапазоне давлений 1,9... 2,1 МПа (нормальное давление 2,0 МПа) и 1,6 ...2,1 МПа при отсутствии АПВ. Если давление сжатого воздуха в резервуарах станет ниже 1,9 МПа, один из манометров отключит цепи АПВ выключателя, а другой при давлении ниже 1,6 МПа разомкнет цепи электромагнитов отключения и включения, предотвращая тем самым проведение выключателем любой операции.

Осмотры воздушных выключателей. При осмотре проверяют действительное положение всех фаз воздушного выключателя по показаниям сигнальных ламп и манометров. При этом обращают внимание на общее состояние воздушного выключателя, на отсутствие утечек воздуха (на слух), на целость изоляторов гасительных камер, отделителей, шунтирующих резисторов и емкостных делителей напряжения, опорных колонок и изолирующих растяжек, а также на отсутствие загрязненности поверхности изоляторов. Контролируется степень нагрева контактных соединений шин и аппаратных зажимов.

По манометрам, установленным в распределительном шкафу, проверяют давление воздуха в резервуарах выключателя и поступление его на вентиляцию.

Как уже отмечалось, большое значение имеет непрерывная вентиляция внутренних полостей изоляторов выключателя сухим воздухом, исключающая конденсацию водяных паров внутри изоляторов. Контроль за поступлением воздуха на вентиляцию ведется по указателю продувки (стеклянная трубка с находящимся в ней алюминиевым шариком). Шарик под действием струи воздуха, создавая видимость движения воздуха, должен находиться в подвешенном состоянии между рисками, нанесенными на указателе. Регулирование расхода воздуха производится винтом на верхней части редукторного клапана.

Включение в работу выключателей, длительно находившихся без вентиляции, должно производиться после просушивания их изоляции путем усиленной продувки (шарик указателя продувки в верхнем положении) в течение 12...24 ч.

При внешнем осмотре визуально проверяется целость резиновых уплотнений в соединениях изоляторов гасительных камер, отделителей и их опорных колонок, так как применяемые резиновые уплотнения не обладают достаточной эластичностью и со временем увеличивают свою осадочную деформацию. Операции с выключателями, имеющими поврежденные или выдавленные уплотнения, не должны допускаться.

Обслуживание выключателей в процессе эксплуатации состоит из следующих мероприятий. Из резервуаров выключателей один-два раза в месяц удаляют накопившийся в них конденсат. С той же периодичностью воздухораспределительную сеть продувают сжатым воздухом рабочего давления (при положительной температуре окружающего воздуха). Несоблюдение периодичности продувок при резких изменениях температуры окружающей среды приводит к конденсации влаги в резервуарах выключателей и образованию льда в воздухораспределительной сети. Чтобы не допускать скопления конденсата в блоках пневматических клапанов, из них также удаляют конденсат через спускной клапан.

В период дождей увеличивают подачу воздуха на вентиляцию. При понижении температуры окружающего воздуха до 5 °С в шкафах управления полюсов и в распределительном шкафу включают электрический обогрев. Включение нагревательных элементов должно производиться двумя ступенями. При температуре воздуха ниже 5 °С включают по одному нагревательному элементу, а при температуре —10 °С дополнительно включают остальные нагревательные элементы. Ввод в действие всех нагревательных элементов при температуре воздуха, близкой к 5°С, может привести к перегреву устройств шкафов и разрушению (растрескиванию) резиновых уплотнений. Работоспособность выключателя проверяют путем контрольных опробований на отключение и включение при номинальном и минимально допустимом давлении. Проверка производится не реже двух раз в год.

В резервуары выключателей должен поступать очищенный от механических примесей воздух. Основная очистка воздуха, а также его сушка производятся компрессорной воздухоприготовитель-ной установкой. Для дополнительной очистки сжатого воздуха в распределительных шкафах выключателей установлены войлоч-но-волосяные фильтры. Систематически в зависимости от загрязненности воздуха необходимо производить смену в них фильтрующих патронов. Заметим, что при эксплуатации распределительных шкафов запорные вентили в них должны быть открыты полностью.

Элегазовые выключатели. Полюс элегазового выключателя представляет собой герметичный заземленный металлический резервуар, в котором размещено дугогасительное устройство. Резервуар заполнен сжатым элегазом (в выключателях серии ЯЭ на напряжение 110 кВ номинальное давление элегаза 0,6 МПа). На рис. 10.9 показан полюс КРУЭ на 110 кВ. Во включенном положении ламели главного подвижного контакта 3 плотно охватывают непод-

Рис. 10.9. Полюс КРУЭ на 110 кВ со схемой электрических соединений:

1 — шкаф управления; 2 и 3 — контакты; 4 и 5 — цилиндры; 6 — ввод; 7 — элегазоввод; 8— трансформатор тока; 9 — ресивер.

вижный трубчатый контакт, создавая цепь электрического тока. В процессе отключения выключателя подвижная система, состоящая из цилиндра 4, подвижного цилиндра 5, сжимается и давление в этой полости повышается. Сжатый газ направляется в зону дуги и гасит ее по выходе контакта 2 из сопла. Таким образом, элегазовый выключатель работает без выброса газа наружу; гашение дуги происходит быстро (20...25 мс) с выделением лишь незначительного количества энергии, генерируемой дугой.

Электрическая дуга частично разлагает элегаз. Основная масса продуктов разложения .рекомбинирует (восстанавливается), а оставшаяся часть поглощается фильтрами-поглотителями, встроенными в резервуары выключателей. Продукты разложения, не поглощенные фильтрами, взаимодействуют с влагой, кислородом и парами металла и в небольших количествах выпадают в выключателях в виде тонкого слоя порошка. Сухой порошок — хороший диэлектрик.

Подвижные части дугогасительного устройства выключателя перемещаются изоляционной тягой, связанной с пневматическим приводом, шток которого входит в резервуар. Дугогасительное устройство крепится к стенкам резервуара с помощью эпоксидных опорных изоляторов специальной конструкции.

Обслуживание элегазовых выключателей. Персонал обязан постоянно следить за давлением элегаза в резервуарах выключателей, чтобы предотвратить чрезмерные утечки элегаза и возможное в этих случаях снижение электрической прочности изоляционных промежутков. Давление контролируется по показаниям манометров, а также плотномеров, когда температура окружающей среды изменяется в широких пределах и контроль за изоляцией измерением давления неприменим. Специальное устройство сигнализации предупреждает персонал о внезапном появлении утечек элегаза.

6 условиях нормальной эксплуатации практически невозможно добиться абсолютной герметизации резервуаров, поэтому неизбежны утечки элегаза, которые, однако, не должны превышать 3 % от общей массы в год. В случае отклонения давления элегаза от номинального необходимо принять меры по пополнению резервуаров элегазом. Проводить операции с выключателями при пониженном давлении элегаза не допускается.

При осмотрах выключателей проверяют их общее состояние, чистоту наружной поверхности, отсутствие звуков электрических разрядов, треска и вибраций. Проверяется работа приточно-вы-тяжной вентиляции, температура воздуха в помещении РУ (температура должна поддерживаться на уровне не ниже 5 °С), давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей (оно должно находиться в пределах 1,6...2,1 МПа). Обращают внимание на состояние заземляющих проводок резервуаров.

Положение элегазовых выключателей определяется по механическому указателю положения. При обслуживании элегазовых установок персоналу следует помнить, что элегаз в пять раз тяжелее воздуха и при утечках скапливается на уровне пола и в других местах (подвалах, траншеях, кабельных каналах). Обслуживающий персонал, находясь в таких местах, может почувствовать недостаток кислорода и удушье. Безопасный уровень концентрации чистого (не загрязненного продуктами разложения) элегаза в помещении — не более 0,1% (5000 мг/м3), а при кратковременном пребывании обслуживающего персонала — до 1 %. В среде с большой концентрацией элегаза человек может внезапно потерять сознание без каких-либо тревожных симптомов. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить доступ свежего воздуха.

Проведение работ (в том числе и операционных переключений) в помещениях РУ, где обнаружена утечка элегаза, возможно только при включенной приточно-вытяжной вентиляции и применении средств индивидуальной защиты. Это объясняется тем, что выбросы элегаза в атмосферу в случае прожига резервуаров выключателя, разрывов предохранительных мембран и в других подобных ситуациях могут быть загрязнены продуктами разложения. В продуктах разложения элегаза электрической дугой содержатся активные высокотоксичные фториды и сернистые соединения. Наличие продуктов разложения можно обнаружить по неприятному едкому запаху. Эти химические соединения в газообразном и твердом состояниях чрезвычайно опасны для человека.

Вакуумные выключатели. В последние годы вакуумные выключатели находят все более широкое применение в электроустановках напряжением 10 кВ и выше. Их основными достоинствами являются простота конструкций, высокая степень надежности и небольшие расходы на обслуживание.

Главной частью вакуумного выключателя является вакуумная камера — КДВ. Цилиндрический корпус камеры состоит из двух секций полых керамических изоляторов, соединенных металлической прокладкой и закрытых с торцов фланцами. Внутри камеры расположена контактная система и электростатические экраны, защищающие изоляционные поверхности от металлизации продуктами эрозии контактов и способствующие распределению потенциалов внутри камеры. Неподвижный контакт жестко прикреплен к нижнему фланцу камеры. Подвижный контакт проходит через верхний фланец камеры и соединяется с ним сильфо-ном из нержавеющей стали, создающим герметичное подвижное соединение. Камеры полюсов выключателя крепятся на металлическом каркасе с помощью опорных изоляторов.

Подвижные контакты камер управляются общим приводом с помощью изоляционных тяг и перемещаются при отключении на 12 мм, что позволяет достигать высоких скоростей отключения (1,7... 2,3 мс).

Из камер откачан воздух до глубокого вакуума, который сохраняется в течение всего срока их службы. Таким образом, гашение электрической дуги в вакуумном выключателе происходит в условиях, где практически отсутствует среда, проводящая электрический ток, поэтому изоляция межэлектродного промежутка восстанавливается быстро и дуга гаснет при первом прохождении тока через нулевое значение. Эрозия контактов под действием дуги при этом незначительна. Инструкциями допускается износ контактов на 4 мм.

При обслуживании вакуумных выключателей проверяют отсутствие дефектов (сколов, трещин) изоляторов и загрязнений их поверхности, а также отсутствие следов разрядов и коронирования.