- •Ен.Р.00 природное краеведение в системе школьного образования / эволюционно-этологические аспекты детской психологии

- •540600 Педагогическое образование

- •Бакалавр

- •Программа дисциплины (модуля) ен.Р.00 природное краеведение в системе школьного образования / эволюционно-этологические аспекты детской психологии

- •Содержание

- •1. Пояснительная записка

- •2. Структура и содержание дисциплины (модуля) «природное краеведение в системе школьного образования / эволюционно-этологические аспекты детской психологии»

- •3.1 Лекционный курс Примерное тематическое планирование курса «этологические аспекты детской психологии / Краеведенье в системе школьного обучения»

- •Содержание курса «этологические аспекты детской психологии / Краеведенье в системе школьного обучения»

- •Раздел 1. Экологические и эволюционные аспекты развития поведения человека

- •Раздел 2. Этологические основы психологии человека

- •Раздел 3. Краеведенье в системе школьного обучения – знакомство с фауной и флорой области

- •3.2. Темы лабораторных занятий по этологическим аспектам детской психологии/ краеведенью в системе школьного обучения

- •3.3. Задания для самостоятельной работы студентов

- •3.4. Вопросы для самостоятельной работы студентов

- •Образовательные технологии, используемые при обучении дисциплине.

- •Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

- •7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

- •2. Материалы к практическим и лабораторным занятиям

- •2.1. Лекционный материал по разделу «Экологические и эволюционные аспекты развития поведения человека» Предыстория человечества

- •1. От проконсула до австралопитека (презентация)

- •2. Этологические особенности в связи с выходом в саванну

- •От древесной жизни к наземной

- •2. Изменение размеров, мясоедение, результаты укрупнения тела и смены пищевой специализации.

- •3.Этологические особенности общественных обезьян (из в.Р. Дольника)

- •1. Гиппарионова фауна

- •2. Время жизни и облик человека умелого

- •3. Образ жизни древних людей

- •1.Хапровская фауна

- •Сроки жизни и строение питекантропа

- •3. Образ жизни древних людей

- •1.Природные условия и фаунистический комплекс, в которых формировался неандерталец

- •Характерные представители фауны

- •Гипотезы о вымирании

- •Климатическая

- •Антропологическая

- •Представители мамонтовой фауны в настоящее время

- •Облик ледового человека и образ жизни

- •1. Облик и культура кроманьонца

- •Основные направления деятельности

- •3. Четыре типа земледелия

- •2.2. Лекционный материал по разделу «Этологические основы психологии человека» Материал по «Этологии человека»

- •1. Формирование этологии человека

- •3. Психологические атавизмы человека

- •Почему в наследственных программах человека так много противоречий?

- •1. Рецепторы и сенсорные оценки

- •2. Внешние стимулы

- •3. Внутренние стимулы

- •1.Тропизмы и таксисы

- •2.Инстинктивное поведение

- •3. Врожденные пусковые механизмы поведения

- •3. Комплексы фиксированных действий

- •1. Брачное поведение, или сотрудничество для продолжения рода

- •2. Семейная и групповая жизнь

- •3. Брачные сражения, иерархия

- •1. Влияние окружающей среды на поведение в онтогенезе

- •2. Экология и поведение. Адаптивность поведения

- •3. Естественный отбор поведенческих стереотипов

- •4. Стоимость выживания и приспособленность

- •Что может групповой естественный отбор

- •Дети и усиление социальности

- •1. Открытие импринтинга

- •2. Изоляция и импринтинг

- •3. Чувствительные периоды для запечатлевания

- •Аспекты долговременного импринтинга

- •Импринтинг как научение

- •Функциональные аспекты импринтинга

- •1. Этология детства

- •2.3. Материал по разделу «Краеведенье в системе школьного обучения – знакомство с фауной и флорой области»

- •I. Лесная зона

- •II. Лесостепная зона новосибирской области

- •III. Степная зона

- •Эволюционно-этологические аспекты детской психологии

- •Раздел I

- •Раздел II

- •Раздел I

- •Раздел II

- •Раздел III

I. Лесная зона

Общая характеристика

Северная часть области относится к лесной зоне и составляет около 30% общей ее территории. Располагается она на месте Васюганского поднятия, здесь текут реки, берущие начало из Васюганских болот. В бассейнах этих рек проходит южная граница распространения пихты, ели и кедра (сосны сибирской). По небольшим западинам с илово-болотными и суглинистыми почвами встречаются «острова» темнохвойной тайги. Местность эта в большой мере заболочена. Не заболоченными остаются только приречные более дренированные участки. Сфагновые болота по плоским водораздельным пространствам поросли искривленными деревьями сосны, березы и мелкими кустарниками. Южнее они переходят в такие же обширные площади тростниково-осоково-гипновых болот.

Между участками болот, чередуясь с ними, на севере области располагаются смешанные леса из ели, сосны и сибирского кедра с примесью березы и лиственницы. Южнее возрастает роль березы, и появляются березовые и березово-осиновые леса, заболоченные или несущие мощный травяной покров. Хвойные леса остались здесь небольшими массивами. Встречаются участки елово-кедровых лесов, где древесный полог составлен елью и кедром сибирским, а под пологом развивается кустарниковый подлесок из желтой акации, таволги. На поверхности почвы здесь редкий разнотравно-осоковый травостой и даже на повышениях – мохово-лишайниковый покров. Реже встречаются пихтово-елово-кедровые леса.

Основные площади приходятся на долю лиственных лесов – березовых и березово-осиновых, в составе которых часто отмечается как примесь темнохвойных, так и светлохвойных: сосны и лиственницы. В древостое заболоченных лесов преобладают береза пушистая и осина, а на суходольных местах береза бородавчатая.

Деревья в заболоченных местах угнетены. Они искривлены и дуплисты. В кустарниковом подлеске встречаются ивы: пепельная, чернотал и др., смородина, черемуха. Травостой беден, фоновое значение в нем имеют вейники, осоки и кое-где тростник. Березняки, встречаются в южной части лесной зоны. Здесь среди мощных крупных деревьев березы бородавчатой встречаются заросли кустарников: рябины, черемухи, жимолости алтайской, калины. Основу травостоя также создают вейники, много бобовых: чины и вики, а также костяника, медунка, огонек (купальница сибирская), серпуха, сныть и. др.

Другой важный ландшафт здешних мест – болота. Их растительный состав: сфагнумы, осоки, довольно часто встречается клюква, сабельник, вахта трехлистная, вех ядовитый. Основной элемент растительности гипновых болот – зеленые гипновые мхи. В южной части лесной зоны большие массивы в межгривных понижениях занимают осоковые или осоково-тростниковые травяные болота. Здесь заросли тростника дополняются камышом, рогозом, светлухой и многочисленными видами осок.

Итак, только самая северная часть области занята южно-таежной подзоной и отличается развитием темнохвойной заболоченной тайги. Большие площади здесь заняты гарями и буреломами. На гарях развивается вторичные березово-осиновые леса, перемежающиеся с травяно-гипновыми и осоково-тростниковыми низинными болотами, а также переходными и верховыми болотами частично облесенными сосной. Так что набор биотопов представлен большими однородными массивами. Древесные насаждения состоят из (в порядке убывания по занимаемой площади): березы, сосны, осины, сосны сибирской, ели, пихты, лиственницы. Темнохвойная островная тайга относится к мшистой или мшисто-сфагновой.

Эти особенности растительности подзоны определяют и здешнюю фауну – обитателей закрытых биотопов, адаптированных к высокой влажности, суровой продолжительной зиме и небольшому разнообразию растительных ресурсов. Ресурсы эти довольно однородны, но зато велики. Преобладают по массе древесно-кустарниковые растения. Южно-таежную подзону с юга сменяет переходная или подтаежная подзона лесной зоны. В ней широко распространены березово-осиновые леса. В ней широко распространены березово-осиновые леса. Здесь появляется сложный комплекс биотопов, нарастает видовое разнообразие растений и мозаичность ландшафта. Несколько повышается и видовое разнообразие животных от севера к югу в пределах лесной зоны.

Беспозвоночные животные

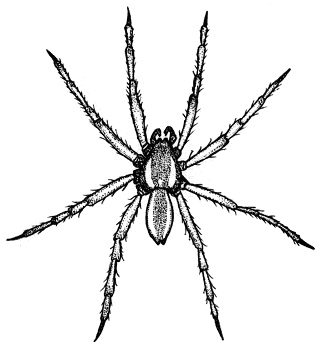

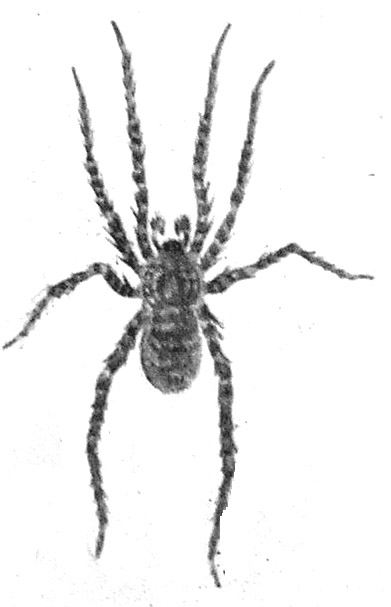

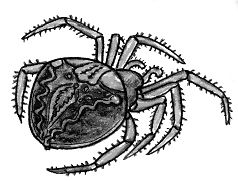

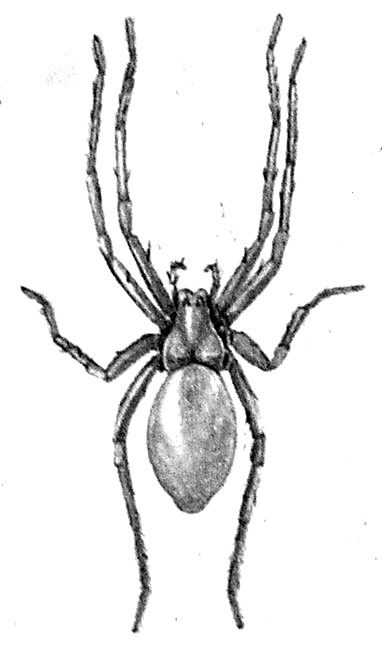

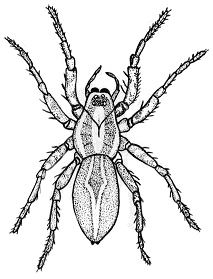

Паукообразные (рис. 1.)

В таежной зоне они разнообразны и обильны, как и везде. Прежде всего, остановим внимание читателя на кровососущих Клещах (Иксодовые*), которые так часто создают проблемы для местных жителей. В таежной зоне из 8 видов этих клещей, обитающих в Новосибирской области особенно обильны три. Они переносят клещевой энцефалит, лихорадку КУ, лептоспироз. Самые массовые из них таежный клещ, его близкий родственник, но обитающий только в норах грызунов – норный клещ. А по поймам рек проникает сюда во множестве клещ с эмалевым рисунком на спинной стороне тела – дермацентор.

Лесные виды Пауков многочисленны. Чаще всего попадаются на глаза пауки-кругопряды. Они натягивают свои плоские ловчие сети между стволами деревьев, либо между кустами подлеска. Среди кругопрядов легко познаются знакомые по рисункам пауки-крестовики. Более всего, в лесу других изготовителей сетей из семейства линифид. Эти очень мелкие серовато коричневые паучки русское название этого семейства

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Рис. 1. Паукообразные:

1 – доломедес бахромчатый; 2 – пардоза лесная; 3 – паук-крестовик обыкновенный;

4 – микромата; 5 – алопекоза лесная;

6 – стеатода двуточечная; 7 – ксистикус; 8 – таежный клещ;

9 – линифия

балдахинные пауки, тело их всего 3-5 мм. Сеть они делают в виде навеса в кустарнике или подлеске, отсюда и название семейства. Ноги их с желтыми кольцами, бока и брюшко – белые. Живет паучишка в лесной подстилке и на цветах. Свои ловчие сети он натягивает между крупными травянистыми растениями. Плетут снасть и пауки тенетники. Наиболее частый представитель этого семейства в лесу – лесная стеатода. Ее родственница – домовая стеатода не редкий житель наших домов.

Крупные пауки 1 – 1,5 см длиной из родов: трохоза и пизаура сетей не строят, живут по опушкам. Первый – из семейства пауков-волков, он обычен в густом кустарнике. Это коричневатый с заостренным брюшком и очень длинными ногами паук. Второй же из семейства бродячих охотников бегает по поверхности почвы, лишь иногда забираясь на нижние части стволов крупных деревьев. Паук поменьше – алопекоза лесная (семейство пауков-волков) тоже не ткет сетей. У него удлиненное туловище темно-коричневого цвета с сероватыми полосками. Этого паука обычно встречают на лесных опушках.

В лесу, а чаще на полянах, где обильно цветут растения, на цветках охотятся пауки-бокоходы или, как их еще называют, пауки-крабы. Самый крупный из них, относящийся к роду – ксистикус имеет тело до 1 см длиной. Он темно коричневый с полосами от боковых глаз вдоль тела и белой линией посредине головогруди. Живет он в разнотравье по опушкам. Мелкие бокоходы с телом около 5 мм обычно темно коричневые, иногда с белыми или желтыми штрихами. Встречаются они под пологом леса и на лесных опушках. Это оксиптилы, обитающие на траве и кустах, и ксистикусы, живущие на почве.

Насекомые (рис. 2 – 6)

Потребители коры и древесины. Обычные потребители такого корма – это личинки разных насекомых. Из Перепончатокрылых это, например, личинки рогохвостов. Большой рогохвост бывает длиною до 40 мм, тело у него черное с желтыми пятнами на голове и усах, брюшко красно-желтое. Не менее красив ольховый рогохвост. У него голова, грудь и брюшко черные с белыми пятнами, а ноги красные с черным. Длина его до 20 мм, а личинки, едят древесину ольхи и березы. Относят его к семейству Ксифидриды.

Среди Жуков личинки некоторых златок также питаются древесиной. На сосновых пнях можно встретить большую златку (ее еще называют златка-медянка или златка Марианна). Это крупный и очень красивый жук до 35 мм длиной, темно-бронзовой металлической окраски. На хвойных обычна златка заостренная – одноцветно-угольный жук до 15 мм длиной. В хвойных лесах часто попадаются и златка синяя (пожарищ), и златка золотовыямчатая. Это жуки примерно равной величины – до 16 мм. В смешанных лесах встречается березовая златка (Дицерка). Она крупная, до 25 мм, сильно заужена сзади и ярко окрашена в бронзовые красные и зеленые цвета. Личинки этих златок питаются перемолотой корой и древесиной. Покровы златок очень тверды, а у некоторых тропических видов так красиво окрашены, что сухих жуков часто используют для изготовления украшений.

Под корой и в древесине развиваются и личинки многих жуков усачей. Дровосек еловый (из подсемейства Асемины) живет на сосне и ели, он черный с бурыми ногами. Жук этот относительно невелик – до 20 мм. Усы у него средней длины – до половины тела. Крупнее встречающийся там же дровосек бурый сосновый или деревенский (он до 28 мм) темно бурый, часто коричневый жук. Черный дровосек сходен с предыдущим по размерам. Он тоже живет в хвойных лесах. В загнивающих хвойных деревьях и пнях развиваются личинки довольно крупного (до 20 мм) желтого усача с контрастными черными пятнами – пахиты четырехпятнистой. Почти такой же величины и обитающий здесь спондил короткоусый, усики его настолько коротки, что он похож более на жужелицу средних размеров. Личинки почти всех усачей едят древесину и на этом богатом корме запасают так много питательных веществ, что жуки, из них появившиеся, почти не питаются.

Здесь обычны под корой деревьев короеды, лубоеды, заболонники, все из семейства короедов. Личинки и взрослые жуки этих насекомых поедают древесную ткань. Они мелкие – 4-5 мм с булавовидными коленчатыми усиками и головой вытянутой в едва заметный хоботок. Цвета эти жуки черного или буроватого. Тело у них обычно цилиндрическое. На _______________

* Здесь и далее полужирным выделены семейства, курсивом – роды и виды, полужирным курсивом – отряды.

елях, реже на сосне отмечается короед-типограф. Он заселяет старые, больные деревья. На березах живет заболонник березовый. Самый крупный из этих жуков – большой еловый лубоед. Он бывает до 10 мм длиной и обитает под толстой корой старых елей и сосен.

Древесину поедают и личинки некоторых Бабочек. Ее обычные потребители, гусеницы замечательных бабочек из семейства стеклянницы. Бабочки эти довольно крупные, похожие на больших ос и с прозрачными крыльями. Такова большая тополевая стеклянница. Тело ее бывает до 40 мм длиной. Чуть меньше по размерам стеклянница березовая (из рода Синантедон). Она достигает 36 мм. Ее гусеницы едят древесину березы. Гусеницы бабочек из семейства древоточцев также питаются древесиной ив, осин, берез. Они велики по размерам и достигают 100–120 мм. Не редок в наших лесах древоточец пахучий. Его громадная розоватая гусеница живет в древесине лиственных деревьев, а крупная бабочка с толстым туловищем и укороченным хоботком летает с характерным жужжанием. В окрестностях городов и деревень крупные деревья обычны для кладбищ, именно там люди и видят огромную личинку древоточца, поэтому она получила жуткое дополнительное название – «могильный червь».

Потребители листьев и соков в лесах весьма разнообразны и широко распространены. Обычно пьют соки растений Клопы, которых множество в любом лесу. Самые часто встречающиеся – это клопы-щитники. В подлеске, особенно на ягодных кустарниках, всегда во множестве обнаруживается древесный зеленый клоп из рода Паломена, крупный и очень пахучий. Величиной он до 14 мм, летом зеленый, а осенью становится бурым. Буроватый в красных точках ягодный клоп (род Доликорис) тоже часто попадает на глаза. На деревьях и высоких травах можно заметить клопов краевиков. Самый обычный из них краевик щавелевый или обыкновенный. Он достигает в длину 14 мм, цвет у него серо-красный с бронзовым отблеском на надкрыльях.

Листья поедают жуки листоеды и их личинки. Наиболее обычны в наших лесах крупные для этого семейства жуки: листоед тополевый и скрытоглав двупятнистый. Первый бывает длиной до 12 мм, а второй – до 8. Голова и грудь этих жуков черные, а надкрылья красные. У скрытоглава на надкрыльях два крупных черных пятна. В лесной подстилке можно встретить металлически зеленого листоеда ольхового. Он тоже почти 9мм длиной. Это все специалисты по листьям деревьев и подлеска. Молодые листья в кронах поедают и некоторые жуки из семейства хрущей. В начале лета в наших лесах массовым видом является один из них – восточный майский жук. В европейской части России обычны два вида этого хруща, как восточный, так и западный.

Гораздо интенсивнее, чем листоеды листья и хвою едят личинки перепончатокрылых и бабочек. Это, прежде всего личинки пилильщиков. На питании хвоей специализируются личинки обыкновенного и лесного пилильщиков, а также соснового диприона. Взрослые насекомые довольно крупны, длиною до 10 мм. Нередко в лесу можно встретить и более крупных – березовых пилильщиков (цимбексов). Они черные в желтых волосках, блестящие с желтыми и коричнево-красными пятнами. Взрослые насекомые имеют булавовидные усики. Длина тела этих животных достигает 25 мм. У личинок цимбексов яркая зеленая кровь, которая выделяется по бокам тела, а нередко и выбрызгивается. Кровь эта едкая и ядовитая. Личинок пилильщиков называют ложногусеницами за сходство с гусеницами бабочек.

Особенно много поедают листьев хвои гусеницы бабочек. Прежде всего, это гусеницы коконопрядов. Бабочки этого семейства, как правило, довольно крупны с толстым волосатым туловищем и гребневидными усиками. Живут они не долго, хоботок у них недоразвит и они не питаются. Самки крупнее самцов, тяжелы и у некоторых видов не способны летать. В хвойных массивах чаще всего можно встретить соснового коконопряда (его называют еще сосновым шелкопрядом). Бабочки эти в размахе крыльев достигают 70 мм. Крупные мохнатые гусеницы встречаются на сосне, ели, лиственнице. Другой коконопряд – дуболистный обычен в смешанных и лиственных лесах. Его гусеницы питаются листьями ивы, осины, тополя и рябины. Бабочки у него очень красивы. Они бывают от светлого бежевого до темно коричневого цвета, причем края их нижних крыльев изящно подогнуты. Величина в размахе крыльев у них достигает 80 мм. Из семейства волнянок встречаются в наших лесах бабочки-монашенки. Они средние по размерам (до 55 мм в размахе крыльев) сероватой окраски с темными пестринками на верхних крыльях. Гусеницы монашенки многоядны, питаются и листьями, и хвоей различных деревьев.

Поедают листья и хвою гусеницы многочисленных видов чешуекрылых из семейства совок. Эти бабочки складывают крылья «домиком» над толстым мохнатым брюшком. В лесу можно встретить из этого семейства стрельчаток. По окраске они напоминают монашенку и примерно такой же величины. Капюшонница и чуть меньше ее совка сосновая обычна в наших лесах. Гусеницы последней поедают хвою. Самые крупные и красивые из совок – бабочки, относящиеся к подсемейству ленточниц. Особенно велики и роскошны голубая (до 110 мм в размахе крыльев) и красная (до 95 мм) ленточницы. Нижние крылья у них имеют полукруглые полосы голубой и соответственно красной расцветки (за это ленточниц часто называют «орденскими лентами»). Гусеницы этих совок поедают листья осины, тополя, ивы.

К лесным дневным бабочкам из семейства нимфалид относится большая лесная перламутровка. Она действительно велика (размах крыльев до 60 мм) и красива. Как и принято у перламутровок, гусеницы ее развиваются преимущественно на фиалке. Пожалуй, еще более красив из этого же семейства – тополевый ленточник. Его размах крыльев достигает 85 мм. Целые компании этих черно-белых красавцев с красными полосками на крыльях усаживаются на обочине лесной дороги, попить воды из колеи. Нередки здесь и бархатницы, это семейство часто называют еще сатирами, его представители обычно окрашены в коричневые и шоколадные тона и на крыльях имеют круглые глазки более темного цвета, Они из родов: Воловий глаз и Глазок луговой. Обращает на себя внимание бабочка, глазки на крыльях которой окаймлены красными кругами. Ее называют чернушка кофейная (или лигея). Перелетают от одного соцветия зонтичных к другому мелкие, но очень шустрые бабочки из семейства толстоголовок.

Хищные и всеядные насекомые. К этой группе можно отнести некоторых клопов, жуков и перепончатокрылых (например, муравьев), а также личинок насекомых, взрослые стадии которых могут и не питаться живой добычей. Из муравьев в лесу обычны: рыжий лесной муравей, и черный муравей древоточец. Первый делает всем известные кучи из хвоинок и веточек у комлей деревьев и пней. Он обильно выделяет муравьиную кислоту и имеет множество протоптанных меж деревьев тропок, по которым снуют его фуражиры. Они несут в муравейник самые различные продукты: личинок насекомых, взрослых насекомых, семена трав. Они же нападут на вас, когда неосторожно коснетесь, ветки березы, на которой эти муравьи «выпасают» «своих» тлей. Гигант среди лесных муравьев – черный муравей древоточец. Его фуражиры достигают длины в 15 мм, а солдаты – гораздо больше. Он выгрызает в мертвой древесине сложную сеть ходов. Именно этих животных так любит выдалбливать из пней и коряг наш самый крупный дятел – желна.

Хищные насекомые занимают все ярусы леса, ибо везде имеется для них обильный корм. Например, всегда легко увидеть здесь божьих коровок. Питаются эти жуки и их личинки тлями, то есть в лесу они имеют очень богатую кормовую базу. Отсюда и многочисленность жуков, и множество их видов. Определить некоторых из них нетрудно, ибо названия их связано с количеством черных или иного цвета пятнышек на надкрыльях: 2-точечная, 5-точечная, 7-точечная. У глазчатой божьей коровки черные пятнышки в светлых ободках, а у 16-точечной точки белые на желтом фоне надкрылий. Многочисленность тлей, червецов дает возможность прокормиться в лесу и другим хищникам, прежде всего специализированным по этому виду корма. Так на полянах во множестве встречаются златоглазки или в старых книгах можно встретить их другое название – флерницы из отряда Сетчатокрылых Они также охотятся на тлей, а особенно прожорливы личинки златоглазки обыкновенной, которых называют «тлевыми львами». Успешную охоту на тлей ведут и личинки некоторых Двукрылых. Среди них представители мух журчалок: сирф перевязанный, сферофорния украшенная. Поедают тлей и их охранники – муравьи.

На лесных полянах, на цветках и даже на дорожках, что вьются между деревьями, можно встретить разнообразных ос. Так называемые, бумажные осы из семейства настоящих или складчатокрылых ос, ловят насекомых на цветках. Это, прежде всего самые крупные из наших ос – шершни. Их громадные гнезда располагаются в дуплах старых осин. У входа всегда неотлучно находится несколько сторожей. Растревожишь сторожей, на их гудение из гнезда повалит целый рой защитников. Шершни ловят крупных мух и других летающих насекомых и мощными челюстями превращают их в «мясные котлетки». Ими кормят личинок в гнезде. Сами же взрослые осы питаются в основном нектаром, пыльцой да мякотью плодов. Шершни ловят для своих личинок не только мух, но и ос, и пчел, так что их гнездо рядом с пасекой – соседство нежелательное. Другие осы подвешивают свои круглые бумажные гнезда к ветвям деревьев, а повадки у них – те же, что и у шершней. Живут в лесах похожие на шершня осы, но поменьше, это – лесная, средняя и германская. Все они питаются пыльцой и нектаром, пьют сок плодов, а личинок вскармливают «котлетками» из мух, гусениц, мелких бабочек, ложногусениц пилильщиков.

На стволах сосен, прогретых солнцем, отдыхают крупные продолговатые хищные мухи-ктыри. Самый обычный и большой в наших лесах ктырь горбатый (ляфрия горбатая). Он бывает длиной до 30 мм, брюшко его черное в редких жестких черных волосках. Нападает он на добычу в воздухе, как самолет-перехватчик. Его жертвы: либо крупные мухи, либо пчелы и даже шмели. Личинки ктырей тоже хищники. Они живут в древесине и там, в прогрызенных ходах нападают на личинок усачей и златок.

Из Прямокрылых в кронах деревьев и на ветвях подлеска прячутся певчие кузнечики. Они зеленые, крупные – до 36 мм, самки имеют яйцеклад («саблю») на конце брюшка. Стрекотание самцов этих кузнечиков раздается по вечерам из крон. Кузнечики всеядны, поедают растения, но с удовольствием съедают и насекомых: бабочек, мух. По некоторым данным насекомых они даже предпочитают.

Очень многие хищные насекомые обитают в лесной подстилке, в траве и грибах. Прежде всего, это различные жуки из семейства жужелиц. Так по всей лесной зоне обитают скакуны. Это бронзово-черные жуки с большими глазами и длинными тонкими ногами. Длиною они достигают 20 мм, быстро бегают, а, спасаясь, подпрыгивают и перелетают на крыльях большое расстояние. Личинка скакуна тоже хищница, живет в почве в коротких вертикальных норках. Собственно жужелицы обитают в лесной подстилке и некоторые из них утратили вторые крылья, то есть способность к полету. Они бегают в траве. Обычная в наших лесах жужелица золотистовыямчатая крупная до 36 мм, верх ее бронзовый, но изредка бывает и темно-синим и даже темно-зеленым. Активен этот жук по ночам, а днем прячется в подстилке. Очень похожа на предыдущую жужелица зернистая, она темно-бронзовая величиной до 21 мм, предпочитает жить в осветленных лесах. Из мелких жужелиц встречается бегун золотистый, длиною чуть более сантиметра, быстряк шеститочечный – чуть более сантиметра и платин черный. Это темный жучок с зеленым или синим низом и красными ногами длиною до 1,5 см. Многочисленные жужелицы поедают массу насекомых и их личинок в лесной подстилке.

В плодовых телах грибов, особенно зараженных личинками грибных комариков («червивые грибы»), обитают необычные жуки с очень короткими надкрыльями и длинным подвижным брюшком. Их семейство называют крылатыми хищниками или стафилинами. В грибах из них обычны грибники. Это рыжие или темно-красные насекомые длиною 6-11 мм. Они неутомимые охотники за личинками грибных комариков.

Характерны для этих мест массовые виды двукрылых. Из многочисленных видов комаров Новосибирской области для лесной зоны обычны насекомые, принадлежащие к роду комары-кусаки или аёдесы. Лёт их здесь начинается с конца мая – начала июня и продолжается до середины августа. Кроме комаров донимают человека и другие кровососы – мокрецы, мошки. Из 15 видов мокрецов 7 обитают в лесной зоне. Численность их здесь самая высокая по области (на один учет приходится до тысячи мокрецов). Из 13 видов кровососущих мошек в таежной зоне насчитывается 5. Лет у них проходит с июля до начала августа, особенно сильно нападают они в начале июля. И, наконец, слепни, очень больно кусающие нас летом. В таежной и подтаежной зоне их насчитывается 19–20 видов, но доминируют по численности 4–7, такие как дождевка, слепень Лундбека. А, кроме того – златоглазик обыкновенный. За 20 минут учетного вылова в таежных местах низовий Оби по данным Н.А. Виоловича попадалось 3216 слепней!

Фауна червей, моллюсков и насекомых лесного озера (рис.7.)

Преобладающими по численности в водоемах среди животных оказываются, видимо, ракообразные и возможно моллюски. По видовому разнообразию здесь значительны насекомые, но даже и при самом кратком знакомстве с фауной любого мелководного озера или пруда ученики обращают внимание на множество улиток, ползающих по водным и береговым растениям. Огромное впечатление на экскурсантов производят и пиявки, особенно когда они видят крупную черную ленту, неторопливыми волнообразными движениями передвигающуюся в толще воды. Поэтому начнем наше краткое знакомство с червей. Обычны здесь представители отряда Бесхоботных пиявок. Самая крупная из них – большая ложноконская пиявка из семейства челюстных. Она близкая родственница медицинской пиявки, но человеческую кровь не пьет. Это хищный червь, охотится на различную мягкую добычу: червей, моллюсков, мягких личинок насекомых. Ее дальняя родственница – малая ложноконская пиявка, живущая здесь же, даже челюстей не имеет, но тоже хищница из семейства глоточных пиявок. Очень многочисленны в небольших водоемах представители отряда Хоботных пиявок. Из семейства плоских пиявок живут в озерах клепсины или улитковые пиявки. Пьют они кровь у моллюсков, плавать не умеют, ползают по подводным растениям с помощью двух своих присосок. Яички такая пиявка откладывает на собственное брюшко и при опасности сворачивается, защищая телом яйцекладку. Представители этого же отряда, но из семейства рыбьих пиявок, пьют кровь рыб. В наших озерах из этого семейства обычен тоже один вид – обыкновенная рыбья пиявка. Наиболее обильны в мелководных водоемах черви трубочники, представители одноименного семейства. У берега подчас можно видеть густой ворс из этих тонких червей. Это обыкновенные трубочники высунулись из норок и ритмично колеблются в воде.

Дно лесного озера населяют, часто очень многочисленные, двустворчатые моллюски. Все они представители одного отряда – Настоящие пластинчатожаберные. Здесь бороздят ил самые крупные наши ракушки – малые беззубки из семейства беззубок. В иле, закопавшись, цедят воду мелкие шаровки, а на поверхности дна и даже на растениях можно заметить чуть более крупных – горошинок. Те и другие из оного семейства – шаровок. Гораздо разнообразнее оказывается фауна брюхоногих моллюсков или как мы их называем – улиток. В своем большинстве это представители отряда Сидячеглазых, то есть улитки с глазами у основания щупалец. Самые крупные и очень прожорливые из них относятся к семейству прудовиков. По растениям ползают большие (обыкновенные), ушковые, овальные и средние прудовики. Из того же отряда, но еще более разнообразны в видовом отношении представители семейств булиниид и катушек. Особенно велика среди них роговая катушка. По берегам водоемов на тростнике, рогозе и осоке всегда можно обнаружить тоже многочисленных, но сухопутных улиток из семейства янтарок. У них глаза на концах рожек и представляют эти животные целый комплекс видов из одноименного семейства уже другого отряда – Стебельчатоглазые.

Черви и моллюски, масса которых в водоеме очень велика, выполняют целый ряд важнейших работ по жизнеобеспечению этой экосистемы. Прежде всего, они биофильтраторы и постоянно очищают воду. Кроме того, те и другие участвуют в пищевых цепях и являются важным компонентом питания рыб и водных птиц. Особую роль в наших озерах выполняют прожорливые прудовики. Их неустанными усилиями продляется жизнь водной экосистемы. Быстро поедая растения, моллюски не дают пруду или озеру зарасти, превратиться в болото и даже вообще исчезнуть.

Лесное озеро представляет собой биоценоз с хорошо очерченными границами. По особенностям ресурсообеспеченности, разнообразия и климата в нем выделяются несколько местообитаний (биотопов). Это, прежде всего поверхность водоема, далее его водная толща, донные слои воды и ил; и, наконец, отдельно можно рассматривать заросли водных растений – подводные леса. Конечно, фауна водоема распределена в этих биотопах неравномерно и очень немногие виды специфичны для своего местообитания, чаще же насекомые, жители водоема могут обитать в двух и даже в трех их этих биотопов с равным успехом.

Летом в теплой воде во множестве размножаются рачки дафнии и циклопы, а у дна среди листьев рдестов плавают крупные Разноногие рачки бокоплавы из семейства гаммарусы. Медленно поднимаются к самой поверхности, а затем, не спеша, опускаются на дно мелкие красные клещики гидракарины из семейства водных клещей.

А теперь перейдем к самой разнообразной группе. Они занимают всю толщу воды, и водный биоценоз имеет несколько ярусов. К первому ярусу можно отнести насекомых, приспособившиеся к жизни на поверхности водной глади лесного озера. Это, прежде всего клопы-водомерки, они бесконечно носятся по поверхности воды в поисках пищи, все водомерки хищники. Не менее энергично группами кружат по поверхности круглые блестяще-черные жучки, это жуки-вертячки, тоже хищники водоема. Прицепившись снизу задним концом тела к пленке поверхностного натяжения, висят многочисленные личинки комаров. Они цедильщики воды и постоянный богатый корм самых разнообразных хищных насекомых озера.

В толще воды можно часто увидеть всяких водяных жуков. Прежде всего, обращают на себя внимание Жуки из семейства плавунцов (их сразу видно, потому что они гребут задними лапками, двигая ими одновременно) и жуки из семейства водолюбов (эти гребут лапками порознь, как бегают). Из водолюбов обычен большой черный водолюб. Он самый крупный из наших водяных жуков (длина тела до 50 мм). Реже встречается водолюб малый. Самый же крупный из плавунцов – плавунец широкий, а также мало уступающий водолюбу в лесных озерах – плавунец циркумципктус, очень напоминающий плавунца окаймленного из школьных атласов-определителей. Средние по размерам плавунцы из родов: болотник, поводень, тинник, ильник, гребец (все они до 20 мм длиной) плавают в толще воды, спускаются к самому дну, ныряют в водные заросли. Нередко можно увидеть и самых мелких жучков, тоже из этого семейства из родов: нырялки, пеструшки, лужники, их размеры не превышают и 10 мм. В толще воды охотится и довольно крупный клоп – гладыш. Плывет он черным брюшком вверх. Задние гребные ножки его похожи на два больших весла. В водной толще с трудом разглядишь небольшую стайку неподвижно висящих продолговатых полупрозрачных существ (до 12 мм длиной). Это личинки перистоусых комариков и коретры комаровидной. Они тоже цедильщики воды.

В придонных слоях и на дне в скоплениях ила кипит своя особая жизнь. Там стерегут свою добычу Клопы – водяные скорпионы, ползают обросшие водорослями личинки стрекоз – тоже хищницы. В глубинах ила обитают личинки комаров из родов звонцы и дергуны. Они плоские зеленоватого или красного цвета, и каждый рыбак знает их под именем «мотыль». Личинки мух тоже обитают в иле. Это похожая на серый полупрозрачный мешочек с длинной трубкой на одном конце – крыска (личинка мухи ильницы из семейства журчалок) и похожая на короткую овальную палочку с кисточкой перистых волосков на заднем конце – личинка мухи-львинки обыкновенной (семейства львинки) Не спеша, ползают по дну в поисках добычи личинки ручейников. Каждая тащит свой домик, построенный согласно видовой принадлежности. Если это личинка ручейника моланна (семейства моланниды), то ее плоский чехлик слеплен из песчинок, если моховой ручейник (наиболее частый в здешних озерах), то чехлик состоит из частиц детрита и кусочков мха, как и у многих видов семейства лимнофилид. Наиболее частые ручейники в наших водоемах – фриганеи: большая и двуточечная из семейства фриганеид.

Самое же богатое население собирается в подводных лесах. Между стеблями растений, расставив длинные тонкие ноги, сидят обычно головой вниз огромные (до 70 мм длиной) клопы ранатры из семейства водяных скорпионов. Передними ловчими ногами они хватают проплывающих мимо животных и, воткнув свой острый хоботок, высасывают их. По стеблям и листьям ползают округлые зеленовато-серые хищники – клопы плавты. В зеленой чаще водных растений юрко плавают и часто попадаются на обед ранатрам маленькие клопики из семейства клопов гребляков – гребляк штриховатый (длиной 7-8 мм) и его крупный родственник из того же семейства – корикса (гребляк зубчатоногий) или ее еще называют скрипучка. Последняя довольно крупна, почти с гладыша величиной (до 16 мм). По растениям неторопливо движутся и громадные личинки стрекозы коромысло, во множестве сидят и плавают личинки стрекоз люток, стрелок. У этих зеленоватых и коричневатых личинок на конце брюшка располагаются три лопасти (это их жабры). Среди растений можно встретить и личинок поденок, которые тоже имеют брюшные придатки, но в виде нитей.

Таково обычное население насекомых таежных озер, но в них кроме насекомых, ракообразных, червей и моллюсков обитают еще, и позвоночные животные.

Позвоночные животные

Рыбы (рис. 8).

Реки и озера зоны обильно населены рыбами. Хотя многие речки несут темно коричневую торфяную воду, тем не менее, обитают в ней представители вездесущего отряда Карпообразных. В таежных речках это караси, и сибирская плотва или сорога (последнюю называют в Сибири чебаком). Если же речки или озера весной соединяются с полыми водами большой реки, то появляются в них и язи. Все эти в большей мере растительноядные рыбы и планктонофаги (питаются мелкими организмами, живущими на поверхности воды) становятся жертвой обычных здесь хищников – окуней и щук. Причем, если речной окунь относится к отряду Окунеобразные, семейству окуневых, то щука – из отряда Лососеобразных, семейства щуковых.

В больших реках (Оби и ее крупных притоках) появляются с севера полупроходные рыбы из отряда Лососеобразных: нельма, муксун, а кое-где по самому северу доходит сюда и пелядь. Этих рыб относят к семейству сиговых. Обитают здесь и представители отряда Осетрообразных, семейства осетровых – сибирский осетр и стерлядь. Также многочисленны в крупных реках таежной зоны налимы и сибирские ельцы. Последних здесь тоже называют чебаками.

Земноводные и пресмыкающиеся (рис. 8).

Этих животных в таежной зоне Новосибирской области немного в видовом отношении. Из отряда Хвостатых, семейства саламандровых здесь встречается по таежным озерам самого юга зоны обыкновенный тритон. Вблизи речных долин обитает сибирский углозуб, из семейства углозубые. Он связан с водой только в периоды размножения. Это животное с необычайно широким ареалом. Его можно встретить как в Нижегородской области, так и на Камчатке.

Два вида лягушек, из которых обычна и повсеместна остромордая лягушка и относительно редка – сибирская лягушка. Она похожа на остромордую, но имеет очень хорошо выраженные мраморные оранжево-красные пятна на животе. Оба этих вида относятся к экологической группе бурых лягушек и с водоемами связаны только в периоды размножения. Живут они и зимуют вдали от водоемов – по опушкам, во влажных низинах. Еще из отряда Бесхвостых в этой зоне обитает обыкновенная или серая жаба. Она относится к семейству жабы.

Рептилии по количеству видов в этой зоне уступают амфибиям. Все они принадлежат к одному отряду – Чешуйчатые. Змеи представлены двумя видами. Из ужовых изредка встречается уж обыкновенный, а из гадюковых – обычная здесь обыкновенная гадюка. Это небольшие (до 60 см в длину гадюки и до 100 см – ужи) животные. Уж чаще встречается вблизи человеческого жилья, а гадюка распространена повсеместно. На всей территории зоны обитает живородящая ящерица, принадлежащая к семейству настоящие ящерицы.

Птицы (рис 9)

В таежной зоне( южная тайга) гнездится 16 видов Соколообразных (дневных хищных птиц) и Совообразных (ночных хищных птиц), численность их очень низкая. Места гнездовий в основном приурочены к берегам рек и лесным опушкам. Сплошных лесных массивов большинство хищников избегают. В подтаежной подзоне эти птицы встречаются чаще. Здесь их гнездятся около 23 видов. Обычные доминанты среди ястребиных: черный коршун, а среди соколиных – обыкновенная пустельга. Наиболее крупные из ястребиных: орел беркут, орлан-белохвост и скопа. Правда, последние два вида привязаны к берегам рек и озер. Гнездятся в лесных дебрях лесные ястребы: тетеревятник и перепелятник, а также обыкновенный канюк (сарыч). Обычные соколы – встречающийся во всех зонах сапсан и небольшой сокол дербник. Открытые пространства – лесные поляны, гари и вырубки, дают возможность для охоты черному коршуну и большому подорлику. Последнего называют еще орел-кликун.

Из Совообразных все сибирские таежные виды относятся к семейству совиных. Среди них есть такие крупные птицы как – филин, длиннохвостая и бородатая неясыти. Живет в лесах и сова средних размеров, по окраске и силуэту в полете несколько напоминающая ястреба-перепелятника, отсюда и ее название – ястребиная сова. В дуплах старых деревьев обычно поселяются мелкие совы – воробьиный и мохноногий сычи. Список сов пополняется ушастой совой, а в дуплистых осинах поселяются маленькие совки сплюшки или обыкновенные совки.

Своеобразны местообитания водоплавающих птиц в таежной* зоне Новосибирской области. Здесь наблюдается сильная заболоченность, располагаются громадные массивы лесных сфагновых болот. Озера же оказываются небольшими по площади с обрывистыми либо сплавинными берегами. Они богаты рыбой, но почти лишены водной растительности. Отсюда и бедность фауны водоплавающих птиц. Преимущество по ресурсообеспеченности имеют в этих местах рыбоядные птицы, такие как чернозобая гагара. Очень редкими оказываются обычные для Сибири представители Гусеобразных – лебедь-кликун, чирок-трескунок, широконоска (народное название – соксун). Все они из семейства утиных. Массовые виды из речных уток – чирок свистунок и кряква. В пойме Оби во множестве селятся шилохвость и чирок-трескунок. У рек этой зоны обычны заболоченные берега, илистое дно и темно-кофейный цвет воды. Водная растительность, однако, заметно богаче озерной, отчего и более разнообразен видовой состав водоплавающих птиц. В частности, на реках повышается доля благородных (речных) уток. Совершенно отсутствуют в местообитаниях таежной зоны массовые сибирские виды, такие как гуси, лысухи.

Более благоприятными для обитания водных птиц становятся районы на юге таежной зоны. Там, в подтаежной подзоне располагается область березово-осиновых лесов. Среди них залегают значительные по величине тростниково-осоковые займища, крупные озерные системы.

Водная растительность в них богаче и разнообразнее – кубышка, пузырчатка, рдест гребенчатый, роголистник погруженный. Это создает большую обеспеченность пищей и насыщенность видами потребителями. Здесь встречается уже 17 видов водоплавающих птиц (в Васюганской тайге их было 14). На два порядка возрастает и плотность населения этих птиц (от 0,04 до 3,0 особей на кв. км). Тем не менее, и в Барабе обитают широко распространенные на крайнем севере области виды утиных: свиязь, гоголь, луток. По берегам озер обильно встречаются представители. Журавлеобразных пастушковые – погоныши, а ________________________

* В качестве примера участка таежной зоны для описания фауны водоплавающих птиц взята Южно-Васюганская заболоченная тайга.

на травяных пространствах лугов – коростель. На открытой воде озер можно увидеть из Гагарообразных чернозобую гагару (семейство гагаровые). Из семейства поганковых встречаются красношейная и черношейная поганки, а также – чомга. Все они относятся к отряду Поганкообразных. Почти все из перечисленных птиц в своем распространении обычно заходят и в лесостепь.

В лесах население птиц гораздо разнообразнее. Прежде всего, это множество специализированных к лесным районам видов. Из отряда Курообразных, семейства тетеревиных в этих местах живет и потребляет массу хвои громадный глухарь. В тайге перелетают от ствола к стволу или бегают стайками по лесным дорожкам рябчики. Из семейства голубиных характерен только для этой зоны – крупный голубь вяхирь (его еще называют витютень), но очень здесь редкий. Массовый вид, как и южнее в лесостепи – большая горлица, тоже из отряда Голубеобразных. Есть даже кулики из отряда Ражанкообразные, семейства бекасы, предпочитающие жить в лесу и обитающие именно в лесной зоне. Это средний по величине кулик: черныш, встречаются и виды покрупнее, составляющие предмет спортивной охоты – вальдшнеп и азиатский бекас. Из Кукушкообразных (семейство кукушек) – в этой зоне обитают два вида. Одна, привычная нам обыкновенная кукушка, а другая, внешне почти неотличимая от обыкновенной – глухая кукушка. Голос у нее совсем не похож на кукушечий и звонкого «ку-ку» никак не получается, а скорее глухое «бу-бу».

Из семейства дятловых (отряд Дятлообразные), конечно, здесь большое разнообразие видов. Самый крупный из них – черный дятел или желна. Заметно меньше его, но зато в ярком серо-зеленом оперении седой дятел. Лазает по стволам несколько похожий на большого пестрого дятла, но с желтой шапочкой – трехпалый дятел. У него на лапах и вправду всего три пальца и он особенно характерен для северных таежных лесов. А под деревьями, раскачиваясь на ходу, бегает их родственница – вертишейка и охотится на муравьев. Кроме дятлов, добывающих насекомых из древесины (но не хуже, добывают семена из шишек большие пестрые дятлы), есть и другие потребители семян хвойных деревьев, но уже из отряда Воробьинообразных. Цепляясь за тонкие ветки, лазают в кроне представители семейства вьюрковых, самые специализированные в тайге потребители семян из шишек: клесты-еловики. Эти питаются только семенами хвойных и относятся к эндемичным для лесной зоны. Можно увидеть здесь и их более крупного родственника – щура, тоже потребителя семян хвойных, почек, молодых листочков и даже насекомых. Самцы щуров крупные, больше снегирей с кроваво-красной головой и растекающимся розовым окрасом шеи и плеч. Самое яркое красное оперение, а подчас и совершенно киноварно-красное у обыкновенной чечевицы.

Не менее привязана к тайге и птица из семейства врановых кукша или ее еще называют ронжа. Ее тоже в других местах не встретишь. Лесные синички – сероголовые гаички перепархивают от дерева к дереву, быстро бегают по веткам. Да и привычная для нас большая синица тоже лесной здешний житель, прилетающий в города только на зиму. Маленькие темные синички внешне похожие на большую синицу белыми «щеками» в черном обрамлении, но не имеющие желтого и зеленого цветов, характерные только для леса это черные синицы или московки. Все они из семейства синицевых. На стволах можно увидеть и других мелких древолазов. Это пищухи и поползни, из семейства поползневые, быстро снующие по стволу, подчас и вниз головой.

В верхней части крон живет, почти не попадаясь на глаза, очень маленькая птичка в золотой шапочке, это местный житель – желтоголовый королек (семейство корольковые). Хоть он и мал, но замечательно выглядит в своей золотой шапочке. Разнообразны дроздовые тайги. В лесу можно услышать песню певчего дрозда, а в прогалине, заросшей рябиной, да калиной обязательно встретятся дрозды дерябы. Из семейства дроздовых здесь обитают и прекрасные лесные певцы – соловьи. Лучшая песенка у соловья-красношейки Простая и мелодичная песня зарянки. А вот очень редкий в нашей тайге маленький синий соловей ни бог весть, какой певец, зато очень красив в своем блестящем темно синем наряде.

Красивы и некоторые средние по размерам таежные птицы, эндемики тайги. Это свиристели обыкновенные из семейства свиристелевые, любители полакомиться сочными плодами. Их стайки посещают зимой наши города, объедают ранетки и рябину на городских насаждениях. Тогда-то мы и можем оценить их пестрый наряд, не уступающий тропическим птицам. Кроме них имеют ярко окрашенное оперение длиннохвостый снегирь (урагус) и дубонос с удивительно толстым и большим клювом для птички таких размеров. Оба они относятся к семейству вьюрковых.

Млекопитающие (звери) (рис. 10).

Хвойные и смешанные влажные леса с мшистым напочвенным покровом хороши для обитания мелких зверьков лесной подстилки. Это, прежде всего разнообразные Насекомоядные животные. Для этой зоны характерны 8 видов. Из землероек обычна для здешних мест, как и для следующей лесостепной зоны и самая многочисленная – обыкновенная бурозубка. Встречается здесь крошечная бурозубка – самое мелкое млекопитающее на планете, длиною всего около 2-3 см и весом в 4 г. Средняя бурозубка и малая немногим крупнее крошечной, а одна из самых больших из наших бурозубок – равнозубая – типично таежный зверек. Этот «гигант» может оказаться и десятисантиметровой длины, с хвостом конечно. Постоянно бегая в лесной подстилке, эти животные своим чувствительным хоботком легко обнаруживают крупных и средних насекомых, слизней и личинок. Все это поедается зверьками в больших количествах. Нередко сумма съеденного за сутки превышает по массе самого едока.

Грызуны в лесной зоне разделяются на экологические группы не только по пищевой специализации, но и по биотопической приуроченности. Здесь обитают как чисто лесные жители нигде более не живущие, так и виды с большей экологической валентностью. Последних мы встретим и в других зонах. Лесные грызуны это те, чья жизнь связана с деревьями или подростом. Прежде всего, это обыкновенная белка, из семейства беличьих. Живет и питается она в Сибири на хвойных деревьях. Обычен для леса и бурундук, представитель того же семейства. Он предпочитает ягодные кустарники и высокие травы, по ним и лазает этот полосатый зверек в поисках семян. В глухих участках тайги можно встретить обыкновенную летягу, единственного представителя семейства летяг в нашей стране. Она строго приурочена к лесной зоне. Этот серебристо серый грызун обитает в кронах деревьев и перелетает с дерева на дерево с помощью кожной складки между передними и задними лапами по бокам тела. В прыжке он эту складку растягивает и получает великолепную планирующую поверхность. Самый же мелкий лазящий зверек здесь – лесная мышовка. Она относится к семейству тушканчиковых, подсемейство мышовковые. Тельце ее всего шесть сантиметров, зато хвост бывает и до десяти. Длиннохвостый и цепкохвостый грызун лазает по мелкому кустарнику и высокой траве в поисках не столько семян, сколько насекомых. Впрочем, семена он тоже ест во множестве. Остальные чисто лесные виды грызунов относят к двум семействам: мышиные и хомячьи. Первых представляет восточно-азиатская (азиатская лесная) мышь, распространенная в нашей области по всем таежным районам. Эта довольно крупная мышь палевого цвета, в полтора раза превосходит домовую по размерам тела. Она прекрасно лазает, роет норки, поедает семена и насекомых. Из мышиных водятся здесь полевая мышь и мышь-малютка. Последняя оправдывает свое название величиной тела, она действительно самая маленькая из наших мышей. Из хомячьих в лесах обычен род рыжих лесных полевок, к которому относятся: рыжая, красная и красно-серая полевки. Эти животные своеобразно окрашены, о чем и говорят их названия. Обитают они в лесной подстилке, в буреломе, питаются семенами, насекомыми, клубнями, корневищами и зеленью. Отличаются от мышей тупыми мордочками относительно короткими и опушенными хвостами. Наиболее многочисленная из них и широко распространенная – красная полевка. По самому северу в глухой тайге можно встретить грызуна очень похожего на рыжих полевок, но он не полевка, а лемминг. Это представитель рода лесных леммингов, он так и называется лесной лемминг.

Только в этой зоне можно встретить самого крупного грызуна области – речного бобра из семейства бобровых. Он действительно огромен для грызуна, длина его тела до 130 см, а масса достигает 30 кг. Питается бобр ветками деревьев и кустарников, строит по лесным речкам свои хатки, или роет норы в берегах, а чтобы поддерживать уровень воды вокруг жилища, сооружает плотину. Бобры в нашей области привозные из Окского заповедника, Белоруссии и Марийской автономной республики. Выпускали их на севере области с 1956 по 1964 годы, и они неплохо прижились. Это не удивительно ведь здесь для них имеются прекрасные угодья, когда-то использовавшиеся их предками. До начала XIX века эти звери обильно заселяли нашу территорию, но были истреблены в результате неумеренного промысла.

Из отряда Зайцеобразных в лесной зоне обычен заяц-беляк. Это лесной зверек и его численность прямо связана с облесенностью территории, хотя наибольшего обилия этот зверек достигает на лесных болотах, заросших ивняком и на вырубках.

Копытные в лесной зоне немногочисленны в видовом отношение. Самый крупный из отряда Парнокопытные лесной олень – лось. Он живет как в глухой тайге, так и в лесостепи. Веточный корм, который для него является основным, всегда находится и среди подроста, и на лесопосадках. Олень поменьше – сибирская косуля любит осветленные леса не заболоченные с большими полянами. И, наконец, еще один крупный олень обитает в нашей области в ее лесной самой северной части – это северный олень. Круглогодичные места обитания его – открытые пространства осоково-гипновых болот с вкраплениями сосновых рямов*, кустарниковых ив и карликовой березки. Именно здесь встречаются пятна лишайника кладонии (ягеля) – основного зимнего корма дикого северного оленя. Кроме ягеля олени поедают и древесные лишайники, зеленые части осок и злаков, а также бруснику и клюкву.

Наличие грызунов и зайцеобразных создает богатую кормовую базу для лесных Хищных зверей. Они в этих местах представлены четырьмя семействами: куньи, псовые (собачьи), кошачьи и медвежьи.

Наиболее разнообразны представители семейства куньих. В лесу обитают чисто лесные виды, не приспособленные к жизни на открытых пространствах. Это, прежде всего соболь, популяция которого была полностью истреблена в нашей области в 20-х годах прошлого века. Попытки реакклиматизировать этого зверька долго заканчивались неудачами, но в 1962 году из таежных районов смежной Томской области началось интенсивное проникновение соболей в лесную зону Новосибирской. Теперь этот лесной хищник стал обычен для северных лесов нашей области. Повсеместно в лесных массивах водится другой древесный хищник – колонок. Если соболь охотится на белок и даже зайцев, а, кроме того, существенную часть его рациона составляют орехи и ягоды, то колонок – мышеед. Его не встретишь в кронах деревьев, а вот на кустарники он взбирается, этот лазящий зверек предпочитает больше наземные путешествия. Бурундуки, полевки и мыши, а отчасти и птицы составляют его рацион. Соответственно и в лесу они занимают разные «этажи». На верхнем обитает соболь, а ниже, в подлеске и по кустарнику – колонок. Это не означает, что они никогда не встречаются. К лесной же зоне приспособлена и самая крупная наша представительница куньих – росомаха. Это прекрасно лазящий, бегающий и вечно кочующий по лесам хищник. Два вида куньих в лесной зоне приурочены к водным местообитаниям. Один из них выдра, живущая на таежных речках. Охотится она за рыбой, прекрасно плавает и ныряет. Помехой выдре часто оказываются бобровые плотины, и она проделывает в них дыры, делая жизнь бобров более хлопотливой. Вторая полуводная куница, засели

___________

* Рям – это заболоченный низкорослый сосновый лес, растущий на торфянике. Часто внутри его имеется озеро или этот сосновый лес тянется по его берегу. Для него характерен густой покров багульника, запах которого заглушает все прочие ароматы. В ряме обычно много брусники, голубики, клюквы. Такие локальные сосняки особенно характерны в нашей области для Барабинской лесостепи.

вшая лесные речки области – американская норка. Она вселенец из дальних стран прекрасно прижившийся у нас. В отличие от выдры, норка – прибрежный охотник, специалист по грызунам, лягушкам, ящерицам, но и рыбу она тоже ловит. Размеры этого зверька позволяют ловить и более крупную дичь: зайчат и даже взрослых зайцев-беляков.

Из собачьих лесной зоны наиболее постоянен один вид – обыкновенная лисица. Особенность лисы в ее необычайно широкой экологической валентности. Она одинаково хорошо осваивает тундру, леса, лесостепи, степи и даже пустыни. Неплохи для проживания лисы и предгорья как северных, так и южных гор. По поймам рек и речек в лесную зону проникает и волк, но он предпочитает открытые места. В лесу волку не прокормиться, он гонный хищник, а по лесу быстро не помчишься.

В нашей области живет единственная, зато крупная лесная кошка – рысь. Она прекрасно лазает по деревьям, разоряет птичьи гнезда, караулит сидя на суку свою добычу. Основная добыча рыси, ее привычная жертва – заяц-беляк. Как мы помним, он тоже лесной зверек. Рысь – энергичный, очень подвижный охотник. Зимой она успешно ловит прямо на лету рябчиков и тетеревов, вспугивая их из-под снега, где они в лунках провели ночь. Мощь этого хищника позволяет ему нападать на косуль, а изредка – даже на лосей.

Кто же не знает лесного великана бурого медведя. Он широко распространен в лесной зоне нашей области и нередко появляется в подтаежной подзоне и даже – в лесостепи. Мишка – обитатель захламленного буреломами леса. Пищу его составляют в большей мере растительные корма: сочные травы, ягоды, орехи, но поедает этот зверь и насекомых, ловит в речках рыбу, при случае нападает и на крупных зверей. Не брезгует косолапый и падалью.