- •Библиографические ссылки

- •В. А. Тургель , Бат-Улзий Мягмаржав

- •Проблемы развития гражданской идентичности младших школьников в россии и монголии

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •В.В. Косова

- •Социально-педагогическая роль школьных праздников в нравственном воспитании младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Л.Ю. Савинова, ю.Ю. Сироткина

- •Особенности проявления ценностного отношения к жизни у современных младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Л.Ю. Савинова, о.А. Шумилова

- •Особенности представлений современных младших школьников о родительских ролях

- •Библиографические ссылки

- •Э.В. Онищенко, д.А. Агафонова

- •Особенности оценки современным учителем начальной школы уровня педагогической культуры родителей

- •Библиографические ссылки

- •Л.А. Корожнева

- •Реализация идей интеграции в начальном образовании

- •Библиографические ссылки

- •Г.И. Вергелес

- •Опыт учебной деятельности в составе содержания начального образования

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Т.Я. Довга

- •Элементы развивающего обучения в системе работы учителя начальных классов

- •Библиографические ссылки

- •И.М. Витковская

- •Требования к современному уроку в контексте образования для устойчивого развития

- •Библиографические ссылки

- •С. М. Авшарян

- •Трудности педагогов при реализации фгос ноо

- •Библиографические ссылки

- •Т.И. Смирнова

- •Методические приемы организации проблемно-поисковой деятельности младших школьников с позиций теоретической модели интеллекта

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Проблемы диагностики личностных достижений младших школьников в деятельности учителя начальных классов

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •С.В. Пирогова

- •Развитие оригинальности импровизационной деятельности младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •О.В. Самойлюк, с.А. Котова

- •Особенности мотивационной готовности к продолжению образования выпускников начальной школы

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •О.А. Ширяйкина

- •Опыт изучения гендерной доминанты у младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •С.А. Котова

- •Как обеспечить на начальной ступени образования инклюзивное образовательное пространство? 1

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Т.Ю. Макашина

- •Технология метода проектов в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья

- •Библиографические ссылки

- •В.Ю. Белая

- •Адаптация детей с нарушениями речи в общеобразовательных школах

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •И.Ц. Петкова

- •Формирование учебных умений у детей, воспитывающихся вне семьи

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •М.А.Урбан

- •Диаграммы на уроке математики в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •О.С. Власова

- •Конструктивные среды как средство овладения геометрическим материалом в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Н.Г. Каменкова, о.А. Шанхурова

- •Организация оценочной деятельности младших школьников на уроках математики

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Возможности формирования положительного эмоционально-ценностного отношения к природе у младших школьников в контексте фгос ноо

- •Библиографические ссылки

- •О.М. Смирнова

- •Формирование у младших школьников умения работать с информацией при изучении курса «окружающий мир»

- •Библиографические ссылки

- •Ж.К. Ахмадиева

- •Использование межпредметных связей в формировании природоведческих понятий

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •В.Л. Кошкаров

- •От речевого портрета к речевому облику

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Е.В. Новикова, г.С. Щеголева

- •Деятельностный подход в обучении младших школьников изложению текста

- •Библиографические ссылки

- •Н.И. Бенеш

- •Трудности в овладении младшими школьниками письменной речью

- •Библиографические ссылки

- •С.А. Бабина

- •Работа над индивидуально-авторскими новообразованиями на уроках русского языка и литературного чтения в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Г.К. Дюсембинова

- •Фонетико-графическая грамотность как основа орфографической зоркости младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •А.Н. Карамчаков

- •К вопросу об этнокультурной направленности начальной школы в республике хакасия

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Э.В. Онищенко

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •З.Б. Ефлова

- •Регионализации педагогического образования в ракурсе подготовки педагогов для сельской школы

- •Библиографические ссылки

- •И.В. Зеленкова

- •Методы креативной педагогики в практике подготовки учителей начальных классов

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Г.В. Митина

- •Сущностные характеристики профессиональной деятельности педагога при сопровождении социализации младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •С. В. Маслова, л. А. Янкина

- •Возможности организации самостоятельной работы студентов в рамках фгос впо

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Л. А. Никитина

- •Исследовательское сопровождение первой педагогической практики

- •Библиографические ссылки

- •О.А. Граничина, с.В. Сурикова

- •Научно-исследовательская работа в системе подготовки магистранта по направлению «педагогическое образование»

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •А.Ю. Федосов

- •Подготовка педагогических кадров в области проектирования информационно-образовательной среды начальной школы

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •А.П. Сманцер

- •Сущностные характеристики методических умений преподавания математики в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Подготовка студентов к обучению младших школьников нумерации чисел с использованием электронных образовательных ресурсов

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •С.А. Котова

- •Подготовка студентов к социальному партнерству в образовательной среде

- •Библиографические ссылки

- •Раздел I 4

- •Раздел II 186

- •Раздел III 245

- •Раздел IV 311

- •Герценовские чтения. Начальное образование

- •Начальное образование: направления развития

- •198504, Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., 26

- •198504, Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., 26

Библиографические ссылки

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 (10.02. 2013).

Салата Г.А. Об изучении родных языков в общеобразовательных учреждениях Республики Хакасия. Выступление Министра образования и науки Республики Хакасия Г.А. Салата на совещании, посвященному Международному дню родных языков «Изучение родных языков в образовательных учреждениях Республики Хакасия: актуальные проблемы и пути их решения» (21.02.2012). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-inistry/documents/doklady/doklady_ ministra/26307.html (22.02.2013).

РАЗДЕЛ IV

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.Н. Хижнякова

Ставропольский краевой институт повышения квалификации, развития образования и переподготовки работников образования,

г. Ставрополь

stav.olnik.@mail.ru

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА

_________________________________________

В статье рассматриваются понятия «компетентность», «компетенция», обосновывается необходимость рассмотрения и конкретизируется определение понятия «специальная профессиональная компетенция педагогов» в контексте Федерального государственного стандарта начального общего образования. На основании требований стандарта к образовательным результатам – л метапредметным, личностным, предметным – и с учетом видов универсальных учебных действий приводится стандартизированная схема календарно-тематическкого планирования и алгоритм ее проектирования.

Ключевые слова: специальная профессиональная компетенция, Федеральный государственный образовательный стандарт, рабочая программа, стандартизированная схема, алгоритм проектирования.

В свете модернизации российской системы школьного образования обновление Федеральных государственных образовательных стандартов является одним их ключевых направлений. При этом в отличие от стандартов первого поколения, которые определяли лишь совокупность обязательного минимума содержания образования и требования к уровню подготовки учащихся, назначение новых стандартов призвано обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования на основе совокупности системы требований. Определение стандарта как рамочного документа, чутко реагирующего на изменения в социальной сфере и ориентированного на развитие личности обучающихся, их способностей в течение всего периода обучения, обуславливает совершенно иные подходы к организации, содержанию, условиям и результатам образовательного процесса в целом.

Стандарт определяет переход от знаниевой парадигмы образования к деятельностной, направленной на достижение новых образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. Это, в частности, означает, что результаты общего образования должны быть выражены не только в предметном формате (например, операции с «дидактическими единицами» и т.п.), но и иметь характер универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений.

Данные изменения устанавливают и новые требования к уровню подготовки учителя начальных классов в контексте профессиональной компетентности. При этом профессиональная компетентность в ФГОС ВПО приводится как целостная интегральная характеристика совокупности компетенций, основанных на фундаментальных психолого-педагогических знаниях и приобретенном опыте, которая проявляется в практической деятельности в единстве с ценностными качествами [1]. Вместе с тем, в данном документе не определено понятие «компетенция» относительно его сущностных характеристик. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата определяют ключевые общекультурные и профессиональные компетенции [1], приводя общие психолого-педагогические основания готовности педагога к осуществлению профессиональной деятельности.

Между тем, в современной педагогике сложились различные подходы к определению дефиниций «компетентность» и «компетенция». Так, И.С. Сергеев под компетенцией рассматривает готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации, готовность действовать в ситуации неопределенности [2].

Необходимость реализации ФГОС и есть та ситуация неопределенности, в которой вынужден действовать учитель в настоящее время. Стандарт задает новый вектор в развитии системы школьного образования на концептуально-методологическом, содержательном, процессуально-организационном, результативном уровнях. Данная ситуация, на наш взгляд, позволяет выделить специальные профессиональные компетенции, относительно которых рассматривается готовность учителя к эффективной организации образовательного процесса в контексте системно-деятельностного подхода, обеспечивающей гарантированное достижение образовательных результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Определим некоторые специальные профессиональные компетенции педагога:

способность ориентироваться в новом для него понятийно-категориальном поле в контексте определений и сущностных характеристик теоретических понятий в контексте ФГОС;

умение соотносить концептуально-методологические основания системно-деятельностного подхода с реализуемой образовательной моделью в аспекте учебного содержания, педагогических технологий, взаимодействия участников образовательного процесса;

способность к проектированию рабочих программ по учебным предметам на новом понятийно-теоретическом и организационно-процессуальном уровнях; системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы на основании групп результатов, видов и характеристик универсальных учебных действий.

Рассмотрим развитие специальных профессиональных компетенций в аспекте повышения квалификации учителей начальных классов при освоении алгоритма проектирования рабочих программ по отдельным учебным предметам.

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная педагогом на основе Примерной для конкретного образовательного учреждения и определенного класса, имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения [3].

На основании требований ФГОС начального общего образования (п.19.5) программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;

общую характеристику учебного предмета, курса;

описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;

содержание учебного предмета, курса;

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса [4].

При разработке рабочих программ у педагогов-практиков не возникает затруднений относительно содержательных аспектов пунктов 1-4, так как данные аспекты раскрыты в программах по учебным предметам в каждом учебно-методическом комплекте. Наибольшие затруднения при разработке рабочих программ по конкретным учебным курсам возникают при описании личностных, метапредметных и предметных результатов, а также их связи с отдельным учебным предметом, а также разделом, темой, реализуемыми на отдельно взятом уроке.

В существующих пособиях, разработанных авторами учебно-методических комплектов, представлено тематическое планирование с выделением различных групп результатов. Однако эти результаты носят обобщенный характер и не всегда проецируются на конкретный этап учебного процесса.

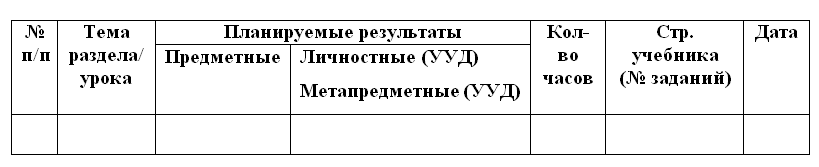

Мы предлагаем при разработке рабочей программы по учебному предмету модернизированную схему календарно-тематического планирования, которая позволит определить взаимосвязь образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных) с содержанием учебного курса, а также с основными видами учебной деятельности обучающихся.

Предложенная стандартизированная схема календарно-тематического планирования позволяет увязать теоретические концептуальные положения Федерального государственного образовательного стандарта по определению предметных, метапредметных и личностных результатов с практической деятельностью учителя при планировании изучения определенного тематического содержания. При этом важным является и возможность в определении формируемых универсальных учебных действий, организационных форм работы учащихся и видов их деятельности.

В структуру календарно-тематического планирования, помимо традиционно определяемых разделов (№ по порядку, тема, количество часов, номера домашнего задания, страницы учебника, дата), включены и новые разделы: планируемые результаты и виды деятельности.

Таблица 1. Стандартизированная схема календарно-тематическго планирования.

Проектирование календарно-тематического планирования по предложенной схеме включает ряд взаимосвязанных между собой алгоритмов. Остановимся более подробно на особенностях проектирования раздела «Планируемые результаты», который разрабатывается с учетом требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира [4].

Учитывая требования ФГОС, при проектировании данного раздела учитель должен осознать, каких результатов необходимо достичь обучающимся при изучении конкретного тематического раздела по учебному предмету, как это сделать, какие средства для этого необходимы на содержательном, а также методическом уровнях.

Остановимся более подробно на особенностях проектирования планируемых результатов. Прежде всего, при разработке календарно-тематического планирования определена специфика представления каждой группы результатов:

предметные результаты определяют систему научных понятий и способы учебных действий, которые формируются на основе определенных научных понятий в соответствии с тематическим содержанием;

личностные результаты раскрываются посредством связи с личностными универсальными учебными действиями и их характеристиками;

метапредметные результаты определяются через регулятивные, познавательные и коммуникативные виды универсальных учебных действий и характеристики каждого из перечисленных видов.

Приведем алгоритм разработки раздела «Личностные и метапредметные результаты», который включает ряд последовательных действий:

определить и записать название группы результатов;

определить и записать название вида универсальных учебных действий, который относится к данной группе результатов;

записать характеристики определенного вида универсальных учебных действий в соответствии с Программой формирования универсальных учебных действий младших школьников;

связать записанные характеристики универсальных учебных действий с конкретным предметным, тематическим содержанием.

Выполнение представленного алгоритма возможно при определенной готовности учителя на теоретическом и методическом уровнях.

Реализация теоретического уровня предполагает, что, во-первых, педагог ориентируется в новом для него понятийном пространстве, которое включает научные понятия результативного блока («группы результатов», «личностные результаты», «метапредметные результаты») и понятия, относящиеся к универсальным учебным действиям («универсальные учебные действия», «виды универсальных учебных действий», «личностные универсальные учебные действия», «регулятивные универсальные учебные действия», «познавательные универсальные учебные действия»). Понятия, относящиеся к образовательным результатам, раскрыты нами выше. Определим сущность понятий, касающихся универсальных учебных действий.

универсальные учебные действия – совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [5];

к видам универсальных учебных действий относятся личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-тивные;

личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;

регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности и включают следующие характеристики: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка;

в сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

При выполнении шагов 1-3 алгоритма педагог должен определить группу результатов, соотнести с данной группой результатов виды универсальных учебных действий, выделить характеристики конкретного вида универсальных учебных действий с учетом содержания конкретного учебного предмета, а также возрастных особенностей обучающихся в соответствии с годом обучения. При этом одним из важнейших условий является субъектная позиция ребенка на уроке, которая определяется через совокупность способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса

Возвращаясь к 4 шагу алгоритма, выделяя его значимость, мы еще раз акцентируем внимание на том, что именно тематическое содержание (изучаемые научные понятия и способы учебных действий в рамках конкретного учебного предмета) являются основным средством развития универсальных учебных действий. Если такая взаимосвязь не определена, то формирование универсальных учебных действий на практике не осуществляется, а заявлено формально и носит исключительно декларативный характер.

В структуру календарно-тематического планирования включен раздел «Виды деятельности». Для некоторых учителей название данного раздела не является новым, так как он разрабатывался ими прежде. Остановимся более подробно на особенностях проектирования данного раздела в соответствии с требованиями ФГОС. Прежде всего, следует учитывать, что в основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который определяет самостоятельную деятельность учащихся на уроке по открытию новой системы знаний и способов учебной деятельности на конкретном предметном содержании. Именно это положение является основополагающим при определении основных подходов к проектированию данного раздела. Если ранее в нем перечислялись виды заданий (диктант, работа по карточкам, восстановление деформированного текста…), то теперь необходимо указать виды деятельности обучающихся, направленные на достижение всех групп планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Приведем алгоритм разработки раздела «Виды деятельности»:

1.Определить виды деятельности обучающихся на уроке относительно изучаемых научных понятий, умений, характеристик учебных действий.

2.Записать определенные виды деятельности обучающихся.

3.Связать записанные виды деятельности с конкретным предметным, тематическим содержанием.

При этом следует учесть критерии правильности разработки раздела:

полнота указанных видов деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся, года их обучения;

связь с предметным тематическим содержанием в соответствии с программой по учебному предмету;

отражение субъектной позиции обучающегося (ответ записанного вида деятельности на вопрос: «Что делает ребенок на уроке?»).

Определенные особенности следует учитывать и при разработке раздела «Страницы учебника, № заданий». В отличие от прежних подходов, когда учитель соотносил содержание раздела лишь с домашним заданием, в настоящее время в данный раздел следует включать задания, которые направлены на организацию указанных видов деятельности обучающихся, а также на достижение планируемых результатов, заявленных учителем. При этом целесообразно выделить как задания, выполняемые на уроке, так и задания, предназначенные для домашней работы.

Таким образом, представленные подходы и алгоритмы позволяют определить особенности, взаимосвязь и взаимодополняемость структурных компонентов предложенной стандартизированной схемы календарно-тематического планирования в рамках конкретного учебного предмета с учетом требований нового стандарта к образовательным результатам на ступени начального общего образования.