- •Библиографические ссылки

- •В. А. Тургель , Бат-Улзий Мягмаржав

- •Проблемы развития гражданской идентичности младших школьников в россии и монголии

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •В.В. Косова

- •Социально-педагогическая роль школьных праздников в нравственном воспитании младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Л.Ю. Савинова, ю.Ю. Сироткина

- •Особенности проявления ценностного отношения к жизни у современных младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Л.Ю. Савинова, о.А. Шумилова

- •Особенности представлений современных младших школьников о родительских ролях

- •Библиографические ссылки

- •Э.В. Онищенко, д.А. Агафонова

- •Особенности оценки современным учителем начальной школы уровня педагогической культуры родителей

- •Библиографические ссылки

- •Л.А. Корожнева

- •Реализация идей интеграции в начальном образовании

- •Библиографические ссылки

- •Г.И. Вергелес

- •Опыт учебной деятельности в составе содержания начального образования

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Т.Я. Довга

- •Элементы развивающего обучения в системе работы учителя начальных классов

- •Библиографические ссылки

- •И.М. Витковская

- •Требования к современному уроку в контексте образования для устойчивого развития

- •Библиографические ссылки

- •С. М. Авшарян

- •Трудности педагогов при реализации фгос ноо

- •Библиографические ссылки

- •Т.И. Смирнова

- •Методические приемы организации проблемно-поисковой деятельности младших школьников с позиций теоретической модели интеллекта

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Проблемы диагностики личностных достижений младших школьников в деятельности учителя начальных классов

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •С.В. Пирогова

- •Развитие оригинальности импровизационной деятельности младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •О.В. Самойлюк, с.А. Котова

- •Особенности мотивационной готовности к продолжению образования выпускников начальной школы

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •О.А. Ширяйкина

- •Опыт изучения гендерной доминанты у младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •С.А. Котова

- •Как обеспечить на начальной ступени образования инклюзивное образовательное пространство? 1

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Т.Ю. Макашина

- •Технология метода проектов в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья

- •Библиографические ссылки

- •В.Ю. Белая

- •Адаптация детей с нарушениями речи в общеобразовательных школах

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •И.Ц. Петкова

- •Формирование учебных умений у детей, воспитывающихся вне семьи

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •М.А.Урбан

- •Диаграммы на уроке математики в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •О.С. Власова

- •Конструктивные среды как средство овладения геометрическим материалом в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Н.Г. Каменкова, о.А. Шанхурова

- •Организация оценочной деятельности младших школьников на уроках математики

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Возможности формирования положительного эмоционально-ценностного отношения к природе у младших школьников в контексте фгос ноо

- •Библиографические ссылки

- •О.М. Смирнова

- •Формирование у младших школьников умения работать с информацией при изучении курса «окружающий мир»

- •Библиографические ссылки

- •Ж.К. Ахмадиева

- •Использование межпредметных связей в формировании природоведческих понятий

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •В.Л. Кошкаров

- •От речевого портрета к речевому облику

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Е.В. Новикова, г.С. Щеголева

- •Деятельностный подход в обучении младших школьников изложению текста

- •Библиографические ссылки

- •Н.И. Бенеш

- •Трудности в овладении младшими школьниками письменной речью

- •Библиографические ссылки

- •С.А. Бабина

- •Работа над индивидуально-авторскими новообразованиями на уроках русского языка и литературного чтения в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Г.К. Дюсембинова

- •Фонетико-графическая грамотность как основа орфографической зоркости младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •А.Н. Карамчаков

- •К вопросу об этнокультурной направленности начальной школы в республике хакасия

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Э.В. Онищенко

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •З.Б. Ефлова

- •Регионализации педагогического образования в ракурсе подготовки педагогов для сельской школы

- •Библиографические ссылки

- •И.В. Зеленкова

- •Методы креативной педагогики в практике подготовки учителей начальных классов

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Г.В. Митина

- •Сущностные характеристики профессиональной деятельности педагога при сопровождении социализации младших школьников

- •Библиографические ссылки

- •С. В. Маслова, л. А. Янкина

- •Возможности организации самостоятельной работы студентов в рамках фгос впо

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Л. А. Никитина

- •Исследовательское сопровождение первой педагогической практики

- •Библиографические ссылки

- •О.А. Граничина, с.В. Сурикова

- •Научно-исследовательская работа в системе подготовки магистранта по направлению «педагогическое образование»

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •А.Ю. Федосов

- •Подготовка педагогических кадров в области проектирования информационно-образовательной среды начальной школы

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •А.П. Сманцер

- •Сущностные характеристики методических умений преподавания математики в начальной школе

- •Библиографические ссылки

- •Подготовка студентов к обучению младших школьников нумерации чисел с использованием электронных образовательных ресурсов

- •Библиографические ссылки

- •Библиографические ссылки

- •С.А. Котова

- •Подготовка студентов к социальному партнерству в образовательной среде

- •Библиографические ссылки

- •Раздел I 4

- •Раздел II 186

- •Раздел III 245

- •Раздел IV 311

- •Герценовские чтения. Начальное образование

- •Начальное образование: направления развития

- •198504, Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., 26

- •198504, Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., 26

Библиографические ссылки

Матрос Д.Ш. Проектирование образовательной программы с применением ИКТ // Народное образование. 2011. №1.

Леонова Е. А. Электронная модель содержания образования как инструмент реализации требований стандарта // Народное образование. 2011. №2.

Леонова Е.А. Программный комплекс МС-ИОС 2010 как система инструментов решения дидактических задач в условиях реализации ФГОС общего образования: сб. научн. трудов / Инфо-Стратегия 2012: Общество. Государство. Образование. Самара. 2012.

Современные информационные технологии и ИТ-образование. Сборник избранных трудов VI Международной научно-практической конференции: учебно-методическое пособие// Под ред. проф. В.А. Сухомлина. М.: ИНТУИТ.РУ. 2011.

Т.Я. Довга

Кировоградский государственный педагогический

университет им. Владимира Винниченко,

г. Кировоград, Украина

tdovga@mail.ru

Элементы развивающего обучения в системе работы учителя начальных классов

_______________________________________________________

В статье рассматриваются развивающие возможности использования познавательных задач и заданий на материале разнообразных по содержанию учебных предметов начальной школы.

Ключевые слова: развивающее обучение, познавательная задача, познавательное задание, начальные классы, младшие школьники.

Совершенствование содержания и результатов обучения в общеобразовательной школе требует систематического исследования вопросов развития познавательной деятельности школьников.

Активность познавательной деятельности – необходимое условие и, в то же время, признак зарождения самостоятельности мышления, использования учащимися приемов умственной и практической деятельности в школе и вне ее.

Главной целью развивающего обучения является формирование самостоятельного творческого мышления и на этой основе – постепенный переход к самостоятельному обучению [1].

Вопросам развивающего обучения и индивидуального развития личности младших школьников посвящены психологические и дидактические исследования (А.К. Дусавицкий, П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, И.Я. Лернер, С.Д. Максименко, Н.А. Менчинская, А.Я. Савченко, А.В. Скрипченко и др.). Отдельные аспекты этой проблемы исследовались в работах украинских дидактов и методистов (Т.Н. Байбара, Н.М. Бибик, Н.А. Воскресенская, Н.Г. Каневская, Е.И. Киричук, Н.С. Коваль, Я.П. Кодлюк, Э.С. Сильнова и др.).

Методике решения задач в начальной школе посвятили свои исследования Г.А. Балл, М.В. Богданович, Б.Г. Друзь, Л.П. Кочина Б.П. Эрдниев, П.М. Эрдниев, Л.С. Шевченко и др.

Система обучения, существующая в современной в школе, обеспечивает развитие активности и самостоятельности познавательной деятельности, развитие творческих способностей учащихся. Она основана на использовании системы познавательных задач, которые усиливают направленность мышления на раскрытие существенных сторон изучаемого материала. На наш взгляд, целесообразно применение таких задач и в практике начального обучения.

Целью нашей статьи является поиск возможностей для создания и использования познавательных задач и заданий на материале различных по содержанию учебных предметов и их использование учителями начальных классов.

Учителю, который стремится не только обучать, но и развивать своих учеников, это надо учитывать в первую очередь в своей работе. Очень важно уметь подбирать учебный материал, который будет подаваться детям в форме познавательной задачи, потому что знакомая для учащихся задача уже не является для них умственной. Такой подход к постановке познавательных задач невозможен без продуктивной актуализации и правильного применения знаний учащимися, анализа и обобщения текущей информации.

Признаки творческого мышления у школьников проявляются по-разному. Сформировать их у каждого – одна из важнейших задач обучения. Эффективное средство для этого – познавательные задачи. Психологи утверждают: мышление начинается тогда, когда возникает задача.

Л.М. Фридман рассматривает учебные задачи и задания как структурный компонент целенаправленной учебной деятельности: «Учебная задача – это цель, которая ставится перед учащимися в форме проблемной задачи. Последняя создает учебную или проблемную ситуацию, разрешая которую учащиеся осуществляют поставленную цель – учебную задачу, овладевают нужными знаниями и умениями» [2, С.127]. И далее: «Учебные задания требуют от учащихся проведения исследования, анализа, самостоятельного изучения каких-то явлений…» [2, С.128].

Сейчас этот метод рассматривается как общедидактический феномен, который нацелен на необходимость развивать у современных учеников познавательную активность и творческое мышление.

Какие умения и навыки творческого мышления формирует задача? Во-первых, способность самостоятельно анализировать изучаемое явление, расчленять его на основные элементы (условия, причины, средства и т.д.). Во-вторых, умение осмысливать роль и место каждой части в составе целого, во взаимодействии с ведущими сторонами. В-третьих, готовность находить в теории идеи, выводы, закономерности, адекватные логике рассматриваемого материала. И наконец, она обеспечивает умение правильно диагностировать явление, то есть определять, к какой категории понятий оно относится [3].

Анализ содержания обучения младших школьников свидетельствует о возрастании требований к развитию способностей, а это, в свою очередь, требует от учителя творческого отношения к подбору учебно-познавательных задач, решение которых было бы интересным, увлекательным для учеников. Одним из путей повышения познавательной активности школьников является привлечение их к решению определенной проблемы, задачи, требующей оригинальности мышления, отказа от стереотипов, самостоятельности, новых знаний. При этом, в ее решении можно опереться частично на предварительные знания, частично – на собственный жизненный опыт, а кому-то – и на интуицию. Организация такой учебной деятельности требует от учителя умения правильно, четко сформулировать проблему (что способствует ее решению), самоорганизации, способности к сотрудничеству с каждым учеником, умения прогнозировать развитие ситуации, управлять ею, вовремя делать выводы [4].

Главным отличием учебной задачи от практической является то, что объекты действий учащихся – способы изменений предметов, а не сами предметы, а суть практической задачи – в реальном достижении цели, а не в приобретении новых знаний. Познавательные задачи (как и учебные) – это, прежде всего, система задач, при выполнении которых учащиеся усваивают обобщенные способы действий в конкретной предметной области.

Г.А. Балл так характеризует соотношение понятий «учебная задача» и «познавательная задача»:

познавательные задачи решаются не только в ходе учебной деятельности, а, следовательно, только некоторые познавательные задачи являются учебными;

среди учебных задач основную массу составляют познавательные, но есть и такие, которые не могут быть познавательными (чисто коммуникативные, подвижные);

любая специфически учебная задача, направленная на овладение общим способом решения подобных задач, может быть отнесена к познавательной [5].

По мнению С.У. Гончаренко, познавательная задача – это «учебное задание, предполагающее поиск новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в обучении связей, отношений, доказательств… Разнообразные познавательные задачи в учебном процессе зависят от особенностей учебных предметов, их места в системе знаний и умений школьников, возрастной ступени обучения» [6, С.174].

Познавательные задачи также различают по степени самостоятельности их решения. Самостоятельность учащихся в учебной деятельности проявляется в решении познавательных задач оригинальными способами [3].

На уроке (особенно при изучении новой темы) учитель может поставить перед учащимися познавательную задачу и показать способ и ход ее решения. Такие задачи, по мнению И.Я. Лернера, являются учебно-познавательными. Уровень помощи учителя в поисках путей решения таких задач может быть различным. Это зависит и от сложности поставленной задачи, и от предварительных знаний и умений учащихся, и от индивидуальных особенностей младших школьников, и от наличия времени, но прежде всего, – от цели, которую учитель ставит не только перед детьми, но и перед собой. Познавательные задачи называют тренировочными, если учащиеся уже знакомы со способами действия при решении учебно-познавательной задачи и могут решать самостоятельно такие задачи. Наиболее сложной, но очень увлекательной и интересной для младших школьников является поисково-познавательная задача, которую ставит перед учениками учитель, когда они уже достаточно успешно поработали над тренировочными задачами и овладели способами действий целого ряда подобных задач. Главным условием решения познавательной поисковой задачи является полная самостоятельность в нахождении путей ее решения. Именно уровень самостоятельности решения познавательных поисковых задач, как отмечает И.Я. Лернер, является критерием достигнутого уровня познавательной самостоятельности учащихся. Изобретательские задачи тоже можно отнести к познавательным поисковым задачам [7].

В зависимости от того, какие психические процессы играют решающую роль в решении задач, Г.А. Балл разделяет их на умственные, перцептивные, имажинативные, мнемические:

умственные – задачи, решение которых опирается на мышление;

перцептивные – задачи, активизирующие процессы восприятия;

имажинативные (образные) – задачи, требующие знания, воображения и описания события;

мнемические – задачи, которые нагружают память [5].

Применение систем развивающих упражнений и заданий многофункционального характера А.Я. Савченко считает прямым средством формирования у учащихся умений учиться и усиления развивающей насыщенности содержания начального образования [8]. В практическом опыте работы учителей начальных классов существует принцип отбора познавательных задач на материале разных учебных предметов, а именно:

познавательные задачи на уроках математики;

речевые задачи как средство развития речи;

грамматико-орфографические познавательные задачи;

познавательные задачи в процессе изучения природоведения;

изобретательские задачи как средство развития творческого мышления.

Такие задачи должны иметь межпредметный характер и обеспечивать развитие творческого мышления, специальных, общеобразовательных, а также практических жизненных умений.

Учителями они используются в такой формулировке:

1. Провести опыты. Написать исследовательскую работу.

2. Выступить в роли редактора журнала или газеты. Сделать рекламу.

3. Выступить в роли журналиста или ученого. Взять интервью.

4.Предложить возможности необычного использования предметов.

5. Подобрать ассоциации к предмету. Узнать предмет по ассоциациям.

6. Выступить в роли учителя. Предложить ученикам задание.

7. Разработать индивидуальный (коллективный) проект.

Приведем примеры использования таких задач в учебно-воспитательном процессе начальной школы.

Проблемная задача.

В третьем классе училось 25 учеников. Им предложили заниматься в двух кружках: математическом и природоведческом. В каждый записалось по 16 учеников, причем 10 учеников решили заниматься одновременно математикой и природоведением. Узнав об этом, дети удивились: «Неужели у нас в классе не 25 учеников, а все 42?». Но учитель сказал: «У нас есть несколько детей, которые не записались ни в один из кружков. Я могу сказать, сколько их, а как вы можете об этом узнать?».

Исследовательская задача

Проведи опыт. Налей в чистое блюдце немного подсоленной воды и поставь на подоконник или на батарею отопления. Посмотри на следующий день, сколько воды осталось. Зарисуй результаты опыта и объясни, что случилось.

Целесообразно использование задач, которые носят межпредметный характер и преследуют разные цели.

Речевая задача (Игра «Ассоциации»)

Отгадать, о чем идет речь по пяти ассоциациям:

1. Этот предмет хранится в музее, но может быть и дома.

2. Некоторые любят это коллекционировать.

3. Тот человек, который производит этот предмет, очень часто становится известным.

4. Этот предмет не поставишь в угол, он любит смотреть с высоты.

5. Некоторые из этих предметов стоят очень дорого.

(Подсказка: этот предмет дружит с гвоздем). Ответ: картина.

Естественно-речевая задача

Составь рассказ об одном из известных тебе животных леса. Выбери, как они приспосабливаются:

-

К смене сезонов

К жизни в лесу

На зиму улетают в теплые края. Имеют густой мех.

Запасают корм.

Зимой впадают в спячку.

Умеют прятаться в лесу.

Умеют лазить по деревьям.

Строят гнезда на деревьях.

Питаются частями деревьев.

Грамматико-орфографическая задача

Образуйте слово из предоставленных букв: а и У н к а р (Украина). Подберите к нему слова с общим корнем (украинка, украинцы, украинский). Определите корень. Какими частями речи являются эти слова?

Задача-проект

Решению интеллектуально-нравственных задач способствует выполнение проекта «Азбука хороших качеств человека». В основе проекта было составление коллективной книги, в которой на каждую букву алфавита дети с помощью взрослых подбирали признаки («хорошие» слова), характеризующие людей. Например:

А – аккуратный, активный;

Б – благородный, бережливый, благодарный;

В – вежливый, веселый, воспитанный;

Г – грамотный, гостеприимный, гордый;

Д – добрый, достойный, дотошный и т.д.

В результате выполнения этого проекта у учащихся расширяется кругозор, развиваются творческие, литературные способности, совершенствуется техника чтения, активизируется внутренняя и внешняя речь, происходит интеллектуальное и нравственное развитие. К этому проекту дети могут обращаться для построения позитивного межличностного общения, для разрешения конфликтных ситуаций в общении и пр.

Интегрированная задача

(на материале математики, языка, природоведения).

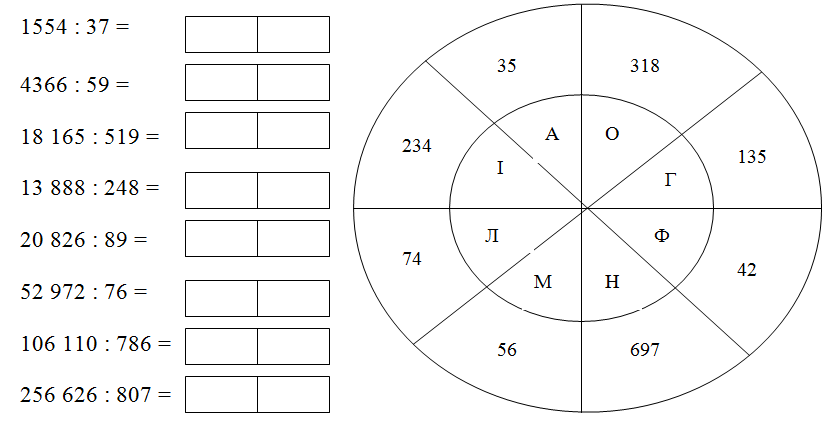

На Земном шаре живут птицы – они безошибочно составляют прогноз погоды на лето. Они строят гнезда из песка. Высота гнезда зависит от того, каким будет лето – сухим или дождливым. Если ожидается дождливое лето, то гнезда строят высоко, чтобы их не могло затопить водой, а если ожидается засушливое лето, то гнезда строят низко. Расшифруй названия этих птиц, последовательно выполнив деление:

Выводы. В системе работы учителя начальных классов надлежащее место должно занимать использование познавательных задач и заданий с целью развития познавательной и творческой активности младших школьников.