- •Введение

- •1. Классификация и принцип действия теплообменных аппаратов

- •2. Тепловой баланс и сущность теплотехнического расчета теплообменных аппаратов

- •2.1.Исходное уравнение теплового баланса

- •2.2. Теплопередача между двумя теплоносителями через разделяющую их стенку

- •2.3. Оптимизация (регулирование) процесса теплопередачи

- •2.4.Определение средней разности температур

- •2.5.Обобщенное уравнение теплового баланса в формулировке н.И.Белоконя

- •2.6.Теплопроводность в стержне (ребре) постоянного поперечного сечения

- •2.7.Теплопередача через ребристую плоскую стенку

- •3.Основы физических процессов, происходящих в теплообменных аппаратах паротурбинных установок

- •3.1. Теплообмен при конденсации водяного пара

- •3.2. Теплообмен однофазных теплоносителей

- •4. Тепловой расчет поверхностных аппаратов

- •4.1. Конденсаторы паровых турбин

- •4.1.1. Методика Всероссийского теплотехнического института

- •4.1.2. Методика института теплообмена (ито) сша

- •Поправочный коэффициент bм, учитывающий влияние толщины стенки и материала трубки

- •4.1.3. Методика Калужского турбинного завода (ктз)

- •4.1.4. Методика Уральского государственного технического университета (угту)

- •4.2.Расчет воздушного конденсатора-холодильника

- •4.2.1. Расчет и подбор аппарата воздушного охлаждения

- •4.2.1.1. Определение температуры продукта на входе в аппарат т1

- •4.2.1.2 Тепловая нагрузка и предварительный подбор аво

- •4.2.1.3. Определение коэффициента теплоотдачи от воздуха к трубам

- •4.2.1.4. Коэффициент теплоотдачи при конденсации продукта и определение площади поверхности теплообмена в зоне конденсации

- •4.2.1.5. Определение коэффициента теплоотдачи на участке охлаждения конденсата и поверхности теплообмена этого участка

- •Коэффициент теплоотдачи смеси к трубе составит

- •4.2.1.6. Аэродинамическое сопротивление пучка труб и мощность, потребляемая вентилятором Аэродинамическое сопротивление пучка труб определяется по формуле

- •4.2.1.7. Количество труб в аппарате и для одного хода смеси

- •Для удобства монтажных работ пучок труб распределим на три секции, в каждой секции поместим 72 трубы, смесь делает 3 хода в секции, причем в каждом из них движется одновременно по 10 трубам.

- •5.Аппараты воздушного охлаждения газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов

- •5.1. Необходимость охлаждения газа

- •5.2. Конструкции аппаратов воздушного охлаждения газа на компрессорных станциях

- •5.3. Методика расчета аво газа

- •5.3.1. Расчет параметров аво на выходе

- •5.3.1.1.Гидравлический расчет

- •5.3.1.2. Тепловой расчет

- •6. Котельные установки

- •6.1. Классификация котельных агрегатов

- •6.2. Паровые котлы

- •6.3. Водогрейные котлы

- •6.4. Тепловой баланс котельного агрегата

- •6.4.1. Общее уравнение теплового баланса котельного агрегата

- •6.4.2. Полезно используемая теплота для производства пара

- •6.4.3. Потери теплоты с уходящими газами

- •6.4.4. Потери теплоты от химической неполноты сгорания

- •6.4.5. Потери теплоты от механической неполноты сгорания

- •6.4.6. Потери теплоты от наружного охлаждения

- •6.4.7. Потери с физической теплотой шлаков

- •6.4.8. Зависимость кпд котла от его нагрузки

- •Литература

- •Приложения

- •Содержание

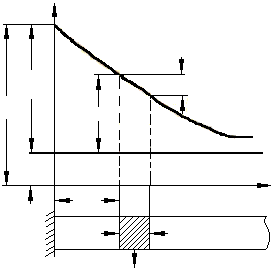

2.6.Теплопроводность в стержне (ребре) постоянного поперечного сечения

а) Дифференциальное уравнение и его решение

Ребра в поперечном сечении могут иметь профиль самой различной геометрической конфигурации (прямоугольник, круг, треугольник и другие фигуры, в том числе и неправильной геометрической формы). Рассмотрим распространение тепла в прямом стержне с постоянным по длине поперечным сечением. Обозначим площадь поперечного сечения стержня через f и периметр через и. Стержень находится в среде с постоянной температурой tж, коэффициент теплоотдачи от поверхности стержня к окружающей среде будем считать постоянным для всей поверхности. Будем полагать также, что коэффициент теплопроводности материала стержня λ достаточно велик, а поперечное сечение очень мало по сравнению с его длиной. Последнее дает основание пренебречь изменением температуры в поперечном сечении и считать, что она изменяется только вдоль оси стержня. Для удобства дальнейших выкладок отсчет температуры будем вести от tж=const. Отсчитанную таким образом избыточную температуру стержня обозначим через υ. Очевидно, если задана температура основания стержня t1, , то избыточная температура основания стержня (рис. 2.3) будет: υ1 =t1—tж.

t

υ1

d υ

t1

υ

tж

x

x dx

Qx

Qx+dx

dQ

Р

ис.

2.3.

Теплопередача через стержень.

ис.

2.3.

Теплопередача через стержень.

где tж — температура среды, окружающей стержень;

t — текущая температура стержня.

На расстоянии х от основания стержня выделим элемент стержня длиной dx. Уравнение теплового баланса для рассматриваемого элемента стержня можно записать:

Qx—Qx+dx = dQ, (a)

. где Qx — количество тепла, входящее в левую грань элемента за единицу времени;

Qx+dx — количество тепла, которое выходит из противоположной грани элемента за то же время;

dQ —количество тепла, отдаваемого за единицу времени наружной

поверхностью элемента окружающей его среде. Согласно закону Фурье

![]()

и

![]()

![]()

откуда

![]() .

.

Следовательно,

![]()

С другой стороны, согласно закону Ньютона—Рихмана

![]() (в)

(в)

Приравнивая (б) и (в), получим следующее дифференциальное уравнение, описывающее изменение температуры стержня:

![]() (2.22)

(2.22)

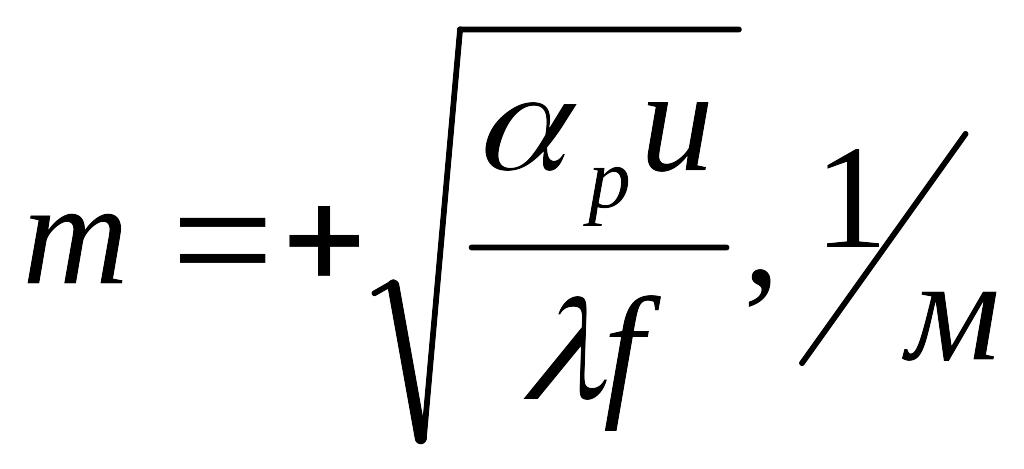

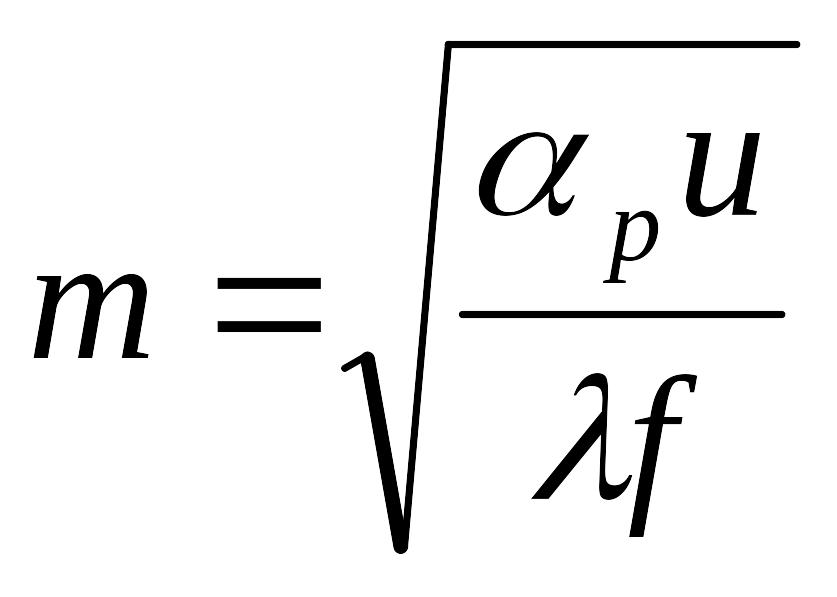

где

(г)

(г)

Из выражения (г) видно, что для заданного ребра при условии постоянства коэффициента теплоотдачи αр по всей поверхности и постоянства λ в рассматриваемом интервале температур величина m=const. Тогда общий интеграл для уравнения (2.22) будет:

![]() (2.23)

(2.23)

Значения постоянных С1 и С2 определяются из граничных условий. Граничные условия могут быть заданы по-разному в зависимости от длины стержня и других факторов.

б) Стержень бесконечной длины

В

начальном сечении стержня температура

поддерживается посто-

янной, т. е. при

х=0

![]() =

1.

Если длина стержня l=∞,

то все тепло, подводимое к стержню, будет

отдано им в окружающую среду и при х= ∞

=0.

=

1.

Если длина стержня l=∞,

то все тепло, подводимое к стержню, будет

отдано им в окружающую среду и при х= ∞

=0.

Подстановка граничных условий в уравнение (2.23) дает:

при х=0 1 = C1+C2;

при х = ∞ C1e ∞ =Q.

Последнее равенство возможно только при C1 = 0. Таким образом C2= 1. Подставляя значения постоянных C1 и С2 в уравнение (2.23), получаем

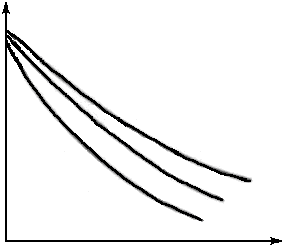

l![]()

0

x

m1

m2

m3

Рис. 2.4. Изменение температуры по длине стержня.

Последнее равенство можно записать в следующем виде

![]() (2.25)

(2.25)

где θ — безразмерная температура, выраженная в долях температуры 1 начального сечения стержня.

На рис. 2.4 представлена зависимость безразмерной температуры θ от длины стержня при различных значениях параметра m(m1 <m2<m3).

Из рассмотрения рис. 2.4 следует, что безразмерная температура убывает тем сильнее, чем больше множитель m. При х → ∞ все кривые асимптотически приближаются к θ = 0.

Из

уравнения следует,

что m

пропорционально теплоотдаче с боковой

поверхности и обратно пропорционально

следует,

что m

пропорционально теплоотдаче с боковой

поверхности и обратно пропорционально

![]() —фактору,

определяющему передачу тепла

теплопроводностью вдоль стержня. Отсюда

следует, что при оребрении нужно выбирать

материал для ребер с большим коэффициентом

теплопроводности. Последнее приводит

к уменьшению m

и сохранению больших избыточных

температур вдоль стержня.

—фактору,

определяющему передачу тепла

теплопроводностью вдоль стержня. Отсюда

следует, что при оребрении нужно выбирать

материал для ребер с большим коэффициентом

теплопроводности. Последнее приводит

к уменьшению m

и сохранению больших избыточных

температур вдоль стержня.

При

![]() =

const

m

возрастает с возрастанием

=

const

m

возрастает с возрастанием

![]() ,

что указывает на более эффективную

работу ребер с профилями, имеющими

меньшее отношение

при том же поперечном сечении.

,

что указывает на более эффективную

работу ребер с профилями, имеющими

меньшее отношение

при том же поперечном сечении.

Количество тепла, передаваемого стержнем в окружающую среду, очевидно будет равняться количеству тепла, проходящему через его основание.

Через основание стержня проходит тепловой поток

![]()

Из уравнения (2.24) находим:

![]()

Подставляя значение градиента температуры при х = 0 в предыдущее уравнение для теплового «потока, получим формулу, определяющую количество тепла (тепловой поток), отданного (или воспринятого) стержнем в окружающую среду:

![]() (2.26)

(2.26)

в) Стержень конечной длины

Для стержня конечной длины дифференциальное уравнение (2.22) и его решение (2.23) сохраняют силу, но граничные условия будут другими:

При

х=0

![]() =

1;

=

1;

при x=l

![]() (2.27)

(2.27)

или

![]()

где

— температура на конце стержня;

![]() — коэффициент теплоотдачи с торца

стержня.

— коэффициент теплоотдачи с торца

стержня.

При х =l имеет место равенство количества тепла, подведенного к торцу стержня за счет теплопроводности и количества тепла, сдаваемого поверхностью торца в окружающую среду за счет теплоотдачи.

Если теплоотдачей с конца стержня можно пренебречь, то граничные условия (2.27) можно записать в следующем виде:

при х = 0 = 1;

при x=l

![]() (2.28)

(2.28)

= l

Для определения постоянных С1 и С2 граничные условия (2.28) подставляем в уравнение (2.23):

при х =

0

1=C1+C2;

при

х=l ![]()

Из полученных уравнений определяем постоянные С1 и С2:

Подставляя полученные значения Cx и С2 в уравнение (2.23) получаем

![]() :

(2.29)

:

(2.29)

Умножим и разделим правую часть уравнения (2.29) на e-ml, тогда

![]()

Напомним, что

![]() и

и

![]() сh(x)

сh(x)

Тогда уравнение (2.29) может быть записано в следующем виде:

![]() ,

град.

(2.30)

,

град.

(2.30)

По формуле (2.30) можно вычислить температуру в любом сечении стержня. В предельном случае, когда х=l, формула (2.30) принимает вид:

![]() ,

град.

,

град.

Для случая, когда теплоотдачей с торца нельзя пренебрегать, граничные условия выражаются равенством (2.27). Определив постоянные С1 и С2 из указанных граничных условий, получим:

град.

(2.31)

град.

(2.31)

Из уравнения (2.31) следует, что (2.30) есть частный случай общего закона распределения температуры в стержне, выраженного уравнением (2.31). Действительно, если пренебречь теплоотдачей с торца стержня

и принять

![]() = 0, то уравнение (2.31) переходит в уравнение

(2.30).

= 0, то уравнение (2.31) переходит в уравнение

(2.30).

Количество тепла, отдаваемое поверхностью ребра в окружающую среду, будет равно количеству тепла, подводимому к основанию ребра

![]()

Из уравнения (2.30) находим:

![]()

Тогда

![]() ,

вт

(2.32)

,

вт

(2.32)

Подставив

![]() в (2.32), получим

в (2.32), получим

![]() (2.32a)

(2.32a)

Если

длина стержня очень велика, то ch(ml)→∞,

a

th(ml)![]() 1.

Тогда

1.

Тогда

![]()

и формула (2.32а) превращается в (2.26).