- •25. Метод ггк, физические основы, интерпретация ггк, условия применения.

- •26. Нейтронные свойства горных пород. Типы реакций при облучении пород нейтронами

- •27. Нейтронные методы – общая характеристика, виды нейтронного каротажа, условия применения

- •Нейтрон-нейтронный метод с регистрацией надтепловых нейтронов

- •Нейтрон-нейтронный метод с регистрацией тепловых нейтронов

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследования методом инк

- •Каротажные зонды

- •33. В скважинах берутся образцы (грунты), взятыми из уже вскрытых

- •36. Перфорация и торпедирование скважин

- •Комплексная геологическая интерпретация материалов геофизических исследований скважин

- •Типы коллекторов

- •40. Корреляция (сопоставление) разрезов скважин заключается в выделении характерных горизонтов (пластов) и определении глубин их залегания в разных скважинах.

- •48. Расходометрия скважин

Типы коллекторов

В зависимости от структуры порового пространства, емкостных и фильтрационных свойств карбонатные коллекторы подразделяют на основные типы: высокопористые (с межзерновой пористостью, или поровые, kп.м. >8%); малопористые (трещинно-каверновые с непроницаемой низкопористой матрицей, kп.м. ≤6) и смешанные (трещинно-каверново-поровые с проницаемой пористой матрицей, kп.м. ≤8°/о). Выделение в разрезе коллекторов отдельных типов по геологическим данным затруднительно. Трещинно-каверновые породы при бурении часто разрушаются и на поверхность не выносятся. Для выделения коллекторов в карбонатном разрезе и распознавания их типов наиболее перспективно применение комплексных геофизических и геологических исследований..

40. Корреляция (сопоставление) разрезов скважин заключается в выделении характерных горизонтов (пластов) и определении глубин их залегания в разных скважинах.

Основой для корреляции разрезов служит имеющийся керновый материал, в особенности встреченная в нем фауна, указывающая на относительный возраст пород.

Для корреляции разрезов скважин широко используют данные каротажа. Предпосылкой к этому является характерная особенность формы каротажных кривых против различных горизонтов (пластов). Сопоставляя каротажные кривые разных скважин, легко выделить на них участки, соответствующие этим горизонтам, определить глубины их залегания и таким образом прокоррелировать разрезы скважин.

Применение данных каротажа для корреляции разрезов скважин облегчается тем, что каротажем исследуется вся скважина, причем получаемые кривые имеют большую степень детальности. Большинство пластов, отличающихся один от другого литологическими свойствами, имеет различную геофизическую характеристику и хорошо выделяется по каротажным кривым.

Обычно корреляцию разрезов скважин проводят по всей совокупности пересеченных скважиной пластов, придающих каротажным кривым характерный вид. Для облегчения корреляции выделяют участки каротажных кривых характерной формы, сохраняющейся в большинстве скважин; такие участки кривых, обычно соответствующие опорным горизонтам, называют реперами.

В качестве каротажных реперов чаще всего используют участки кривых, которым соответствуют следующие отложения.

Толща песчано-глинистых пород в карбонатных отложениях; такие реперы характеризуются минимумами КС, высокими показаниями ГК, увеличением диаметра скважины .

Мощные толщи глин, обычно отмечаемые низкими КС, высокими потенциалами ПС и показаниями ГК.

Пласты известняков и мергелей в терригенных породах, отмечаемые высокими кажущимися сопротивлениями.

Корреляция разрезов скважин по каротажным диаграммам затрудняется в низкопористом карбонатном разрезе вследствие изменчивости петрофизических -свойств пород (известняков, доломитов, гипсов и др.) по площади.

При корреляции разрезов скважин пользуются корреляционными схемами. Корреляционную схему получают, нанося каротажные диаграммы в порядке расположения скважин (от сводовой к крыльевой части, по некоторому профилю и т. д.), так, чтобы глубины залегания кровли или подошвы какого-либо опорного горизонта находились на одной линии. После того, как разрезы скважины будут сопоставлены, идентичные точки разреза (границы пластов) соединяют линиями. Для удобства корреляцию часто проводят раздельно для отдельных толщ.

Типовой геолого-геофизический разрез представляет собой усредненный геолого-геофизический разрез некоторой толщи пород, Типовой геолого-геофизический разрез составляют в масштабе глубин, принятом в данном районе при каротаже скважин (обычно 1:500), для детальных типовых разрезов продуктивной толщи используют масштаб глубин 1 : 200. Составление типового геолого-геофизического разреза заключается в построении типовой усредненной каротажной диаграммы и литологической колонки.

Для месторождений и разведочных площадей, характеризующихся изменчивостью литологии и мощностей, составляют несколько типовых геолого-геофизических разрезов, которые могут быть представлены в виде единого сводного геолого-геофизического разреза. Сводные разрезы в отличие от типовых представляются не одной литологической колонкой, а несколькими в зависимости от числа разрезов с характерными изменениями литологии и мощности пластов.

Геофизические данные, отражающие литологический состав разрезов скважин, при небольшой изменчивости литологии и мощности пластов сохраняют в основных чертах типовую конфигурацию кривых. Поэтому сводный разрез, представленный несколькими типовыми литологическими колонками с указанием пределов изменения мощности и литологии, характеризуется единым типовым каротажным разрезом.

41. Для определения пористости прежде всего могут быть использованы данные электридеского каротажа по методу сопротивления. Основой для этого является то, что относительное сопротивление в первую очередь определяется пористостью породы. Установив по результатам измерений теми или иными зондами величину относительного сопротивления Р, можно определить пористость, пользуясь исходной кривой зависимости Р от kп. Характер кривой зависимости относительного сопротивления от пористости неодинаков для пород различных типов. Целесообразно в каждом отдельном случае пользоваться зависимостью Р от kп полученной для исследуемого пласта. В общем случае эту зависимость выбирают исходя из предполагаемого характера пласта. Методы определения пористости по относительному сопротивлению отличаются способами получения последнего.

Для заведомо водоносного пласта, не содержащего нефти и газа, относительное сопротивление Р может быть определено по его удельному сопротивлению рвп и удельному сопротивлению пластовой воды рпв, приведенному к температуре пласта.

Ввиду малого значения удельного сопротивления водоносных пластов точность измерения его мала. Это обстоятельство, а также влияние обычно находящихся в порах водоносного пласта в некотором количестве нефти и газа приводят к значительной погрешности в результатах определения пористости и ограничивают область применения данного метода.

Относительное сопротивление коллекторов, у которых имеется зона, проникновения, можно определить по результатам измерений малыми зондами. По показаниям этих зондов вначале находят удельное сопротивление зоны проникновения рзп , а затем, разделив это сопротивление на удельное сопротивление фильтрата бурового раствора, заполняющего поровое пространство породы в зоне проникновения, получают относительное сопротивление Р. По последнему находят пористость пласта kп.

Для оценки пористости пользуются показаниями малых градиент-зондов из комплекта зондов для БКЗ (длины около 0,5 м и около 1 м).

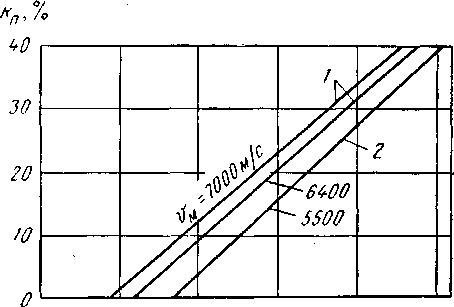

Определение пористости пород поданным акустического каротажа. Скорость распространения упругих волн по породе в большой степени зависит от ее пористости. Для пород с одним и тем же литолого-петрографическим характером и одинаковой пластовой жидкостью существует линейная зависимость между пористостью (kп) и временем пробега упругой волной единицы длины. Это создает предпосылки для оценки kп по данным акустического каротажа. При применении указанных формул необходимо знать скорость распространения упругих волн в минеральном скелете породы и в жидкости насыщающей пласт. Скорость в минеральном скелете породы может быть получена по результатам измерений на образцах пород из исследуемого пласта или обобщения данных акустического каротажа. В общем случае можно считать, что скорость распространения упругих волн в минеральном скелете для карбонатных пород составляет 6400—7000 м/с, а для песчаников — 5500 м/с. Скорость

100 150 200 250 300 350 , мкс/м

распространения упругих волн для пластовой жидкости может быть взята 1600 м/с.

Определение пористости по данным нейтронного каротажа. Показания нейтронного каротажа в основном определяются водородосодержанием породы. Поскольку между водородосодержанием и пористостью неглинистого (чистого) водоносного или нефтеносного пласта имеется прямое соответствие, появляется возможность определения величины kп по показаниям нейтронного каротажа9)

Существует ряд методов определения kп по данным нейтронного каротажа, различающихся видами нейтронного каротажа (НТК, НК—Н), используемым параметром, способом получения исходной зависимости показаний от пористости и т. д.

Наиболее широко применяется метод определения пористости по данным НГК.

Исходную зависимость показаний НГК от kп, необходимую для определения величины kп, обычно получают по результатам измерений на моделях пластов разной пористости и разного литологического характера. При этом должны быть учтены тип аппаратуры, длина зонда, наличие или отсутствие обсадной колонны, диаметр скважины и др.

42. Методы определения kн, kпр. Определение коэффициента нефтенасыщенности. Коэффициент нефтенасыщенности kн находят по величине параметра насыщения Рн с помощью эмпирической зависимости Рн = f(kн), соответствующей данному типу коллектора. Этот способ определения kн — основной для нефнасыщенных межзерновых коллекторов.

Существует

зависимость

![]()

если

![]() коллектор;

коллектор;

![]()

![]()

43. Температурные измерения в скважинах

Для выяснения температурного режима бурящихся и эксплуатационных скважин в них измеряют температуру. Термометрические исследования проводятся для решения ряда практических задач, возникающих при бурении и эксплуатации скважин.

Результаты

измерения температуры в скважинах

составляют основу для изучения теплового

поля Земли.

Результаты

измерения температуры в скважинах

составляют основу для изучения теплового

поля Земли.

Наличие теплового поля Земли вызывает непрерывное повышение температуры

горных пород, пропорциональное глубине их залегания.

Расстояние в метрах, при углублении на которое температура горных пород возрастает на 1° С, называется геотермической ступенью, а обратная ей величина, показывающая число градусов, на которое возрастает температура

горных пород при углублении на 100 м — геотермическим градиентом.

В зависимости от геологических, гидрогеологических и иных условий величина

имеет различные значения; в среднем она составляет около 33 м/°С.

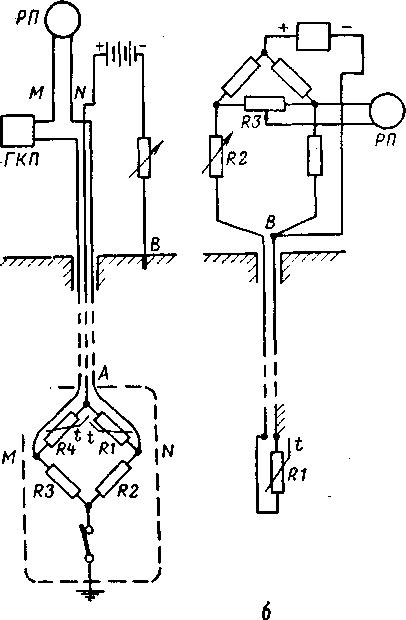

Основным прибором для измерения температуры в скважине служит резисторный термометр (термометр сопротивлений), перемещаемый по стволу скважины на каротажном кабеле. В результате измерений получают кривую изменения температуры с глубиной — температурную кривую (термограмму).

Замер термометром сводится к тому, что устанавливают постоянную силу тока

питания моста и записывают регистрирующим прибором РП разность потенциалов

ДС/; полученная кривая будет представлять собой термограмму.

Это условие беспечивается подбором постоянной по напряжению регистрирующего

прибора и установлением надлежащей силы тока.

Разность потенциалов обычно превышает предел измерений, который применяется

для записи температурной кривой. Поэтому в измерительную цепь вводят градуированный компенсатор поляризации РКП, которым величина частично компенсируется. Этим же компенсатором поляризации производится смещение

кривой («перенос» ее), если пишущее устройство подходит к краю дорожки для

записи термограммы.

В резисторном термометре для работы с одножильным кабелем содержится резистор Ш (2000 Ом при 293 К) с большим температурным коэффициентом. Остальные элементы мостовой схемы расположены на поверхности.

Измерение искривления скважины

Обычно скважины проектируют вертикальными; однако в ряде случаев бурят наклонные скважины с заранее заданными направлениями и углами отклонения от вертикали. Целью наклонно-направленного бурения является достижение намечаемой в недрах земли точки, проекция которой на дневную поверхность смещена от устья скважины.

По ряду причин геологического и технологического порядка скважина отклоняется от намеченного направления: вертикальная

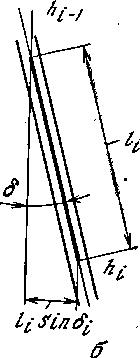

Рис. 101. Проекция участка ствола скважины на горизонтальную плоскость (а) и участок оси скважпны в вертикальной плоскости (б).

а

скважина отходит от вертикали, а наклонно-направленная — отнаме-' ченного для нее положения.

Отклонение оси скважины от заданного направления называется искривлением скважины.

В процессе бурения необходимо все время контролировать положение оси скважины — определять искривление ее.

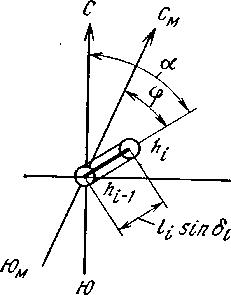

Положение оси скважины на какой-либо глубине определяют по двум углам: углу б отклонения оси от вертикали (часто называемому кривизной) и направлению отклонения — дирекционному углу а горизонтальной проекции элемента оси скважины, взятой в сторону увеличения глубины. Вместо дирекционного угла часто пользуются получаемым непосредственно в результате измерений магнитным азимутом ср — отсчитываемым по ходу часовой стрелки углом между направлением на магнитный север Юи — Си и горизонтальной проекцией оси скважины (рис. 101).

Плоскость, проходящую через вертикаль и ось скважины на данном ее участке, называют плоскостью искривления.

Для измерения искривления скважин применяют приборы, называемые инклинометрами. Различают инклинометры:

для измерения только угла отклонения скважины от вертикали;

для измерения угла и направления отклонения оси скважины от вертикали.

Чувствительным элементом прибора для определения угла отклонения от вертикали является жидкость или отвес. При измерении отмечается уровень жидкости или положение отвеса. После подъема прибора на поверхность по этим отметкам можно определить величину угла б.

Для отметки уровня жидкости используют свойство плавиковой кислоты разъедать стекло (прибор с плавиковой кислотой), электролитический способ и др. Положение отвеса определяют фотопутем, наколом острием на отвесе бумажного диска, закреплением отвеса и другими способами. Измерения обычно проводят на одной глубине (в одной точке). Основную группу инклинометров для определения угла и направления отклонения оси скважины от вертикали составляют приборы, в которых направление оси отклонения определяется по земному магнитному полю. Для этой цели обычно используют магнитную стрелку. Помещенная в прибор магнитная стрелка располагается по магнитному меридиану — направлению горизонтальной составляющей магнитного поля. Угол в горизонтальной плоскости между положением магнитной стрелки и плоскостью искривления дает магнитный азимут направления отклонения оси скважины от вертикали. В ряде случаев вследствие влияния сильномагнитных пород магнитное поле является аномальным. При этом точное значение азимута направления отклонения оси скважины инклинометром с магнитной стрелкой получить нельзя. Инклинометр с магнитной стрелкой нельзя также применять для определения азимута искривления в скважинах, обсаженных стальными трубами.

Инклинометры с магнитной стрелкой подразделяются на инклинометры с дистанционным электрическим измерением и на фотоинклинометры.

44. Контроль качества цементирования, виды исследования.

После окончания строительства скважины в ней проводятся геофизические исследования для контроля цементирования и технического состояния обсадной колонны и получения базовых исходных показаний, используемых при изучении динамики технического состояния скважины в процессе ее эксплуатации. С этой целью применяют аппаратуру акустического контроля и гамма-гамма-контроля цементирования скважин и скважинный толщиномер для выявления дефектов в обсадной колонне.

При рассмотрении методов контроля цементирования необходимо учитывать следующее.

1. Дефекты цементного камня за колонной можно разделить на объемные (каверны, каналы) и щелевые. Аппаратура гамма-гамма-контроля позволяет установить интервалы распространения только объемных дефектов, тогда как аппаратура акустического контроля — интервалы объемных и щелевых дефектов, не различая их между собой. Комплексное использование обоих видов контроля позволяет однозначно классифицировать дефекты цементирования.

2. Дефекты, выявляемые по данным акустического (АКЦ) и гамма-гамма-контроля цементирования, характеризуют лишь возможность возникновения затрубных циркуляций при определенных градиентах давления между соседними пластами. Наличие затрубной циркуляции должно быть подтверждено данными других геофизических методов, служащих для выявления заколонных перетоков.

45. Акустическая цементометрия

Акустическая цементометрия (АКЦ) относится к основным исследованиям, проводится в каждой поисковой и разведочной скважине, в колонне, по всему разрезу.

Определяется наличие цемента и характер его сцепления с колонной и породой.

Измерения проводятся совместно с ОЦК электротермометром.

Измерения дублируются контрольным перекрытием по всему расчетному интервалу цементирования. Оптимальное время проведения АКЦ устанавливается геологической и геофизической службами для типовых конструкций скважин, глубин, технологий цементажа и свойств цемента. АКЦ рекомендуется повторять непосредственно перед перфорацией каждого объекта. Акустическая цементометрия производиться при помощи аппаратуры АКЦ-М.

АКЦ-М. Назначение. Аппаратура акустического контроля качества цементирования АКЦ-М предназначена для контроля качества цементирования обсаженных скважин.

Данные по аппаратуре. Аппаратура обеспечивает исследование скважин с обсадными колоннами диаметром от 130 до 350 мм с температурой до 120оС, с гидростатическим давлением до 80 МПа.

Гамма-гамма цементометрия (ГГК-Ц)

Контроль качества цементирования методом гамма-гамма цементометрии (ГГК-Ц) относится к дополнительным методам, проводится в колонне, в тех поисковых и разведочных обсаженных скважинах, где по данным ОЦК-АКЦ не может быть однозначно решен вопрос качества цементирования (наличие слабозацементированных интервалов, наличие разрывов сплошости цемента и другие особенности, обусловленные изменениями объемной плотности цементного камня в затрубном пространстве).

Определяется наличие или отсутствие цемента по разнице объемных плотностей затрубных сред.

Масштабы регистрации для диаграмм ГГК-Ц (толщиномер, селективный и интегральный счет) определяются по районам работ с учетом конкретных конструкций скважин и обсадных колонн.

Обеспечивается высокое качество измерений кривых ГГК-Ц для достоверного разделения зацементированных и незацементированных интервалов по всему диапазону изменения объемных плотностей сред в затрубье. Диаграммы ГГК-Ц низкого качества не решают задачу разделения затрубных сред по объемной плотности и могут внести ложную информацию в наборы методов контроля цементажа.

Время проведения ГГК-Ц после цементирования не лимитируется.

Измерения методом ГГК-Ц дублируются перекрытием по всему интервалу цементирования.

Метод ГГК-Ц реализован на аппаратуре ЦМ8/10 и СГДТ-НВ.

ЦМ-8/10. Назначение. Прибор ЦМ-8/10 предназначен для определения качества цементирования нефтяных и газовых скважин методом рассеянного гамма-излучения.

Данные по аппаратуре. Скважинный прибор обеспечивает проведение измерений в скважинах, обсаженных колонной диаметром 219-273 мм, при значениях температуры окружающей среды от -10 до 70 ° С и гидростатического давления 30 МПа.

Аппаратура эксплуатируется в комплекте со следующими изделиями:

- трехжильным кабелем типа КГ3-67-180 длиной до 1500 м;

- источником гамма-излучения Сs137 активностью (1.28± 0.33)х1010 Бк, создающим на расстоянии 1 м мощность экспозиционной дозы (5.95± 1.55)х10-9 А/кг.

47. Основными задачами являются:

1) контроль за продвижением контура нефтегазоносности и перемещением ВНК, ГНК;

2) выявление обводненных слоев и прослоев;

3) определение характера жидкости, притекающей к забою;

4) оценка прием-ти пластов и интенсивности притока жидкости

из различных частей;

5) установление интервалов затрубной циркуляции;

6) контроль технического состояния скважин и ряд других

задач.

Первоначальное

положение ВНК и ГНК в необсаженной

скважине устанавливают по данным

электрического каротажа. В скважинах,

обсаженных

Первоначальное

положение ВНК и ГНК в необсаженной

скважине устанавливают по данным

электрического каротажа. В скважинах,

обсаженных

колонной, основные сведения о перемещении водонефтяного и газожидкостного

(газ — вода и газ—нефть) контактов получают по данным радиоактивного каротажа и в ряде случаев термометрических измерений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ТЕРМОМЕТРИИ

По данным термометрии в неперфорированных пластах прослеживают местоположение закачиваемых вод по площади и возможный их переток в затрубном пространстве. В перфорированных пластах термометрия применяется для выделения интервалов обводнения (отдающих жидкость в эксплуатационной и поглощающих — в нагнетательной скважине). Решение задач производится путем сравнения геотермы (базисной температурной кривой) с термограммами исследуемых скважин.

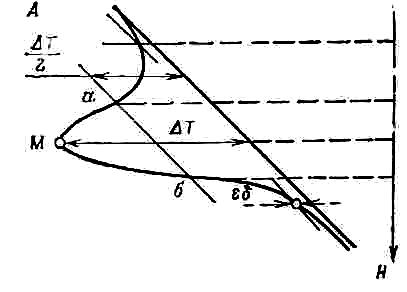

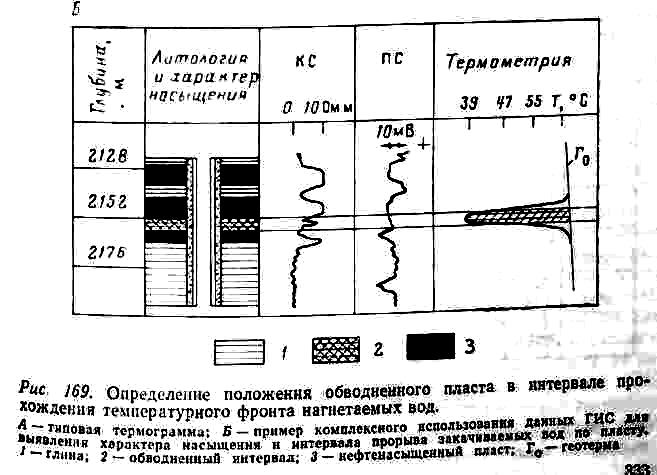

Прослеживание фронта распространения по пласту закачиваемой воды базируется на различии температуры нагнетаемой жидкости и пластовых вод. Обводненный пласт, в который обычно закачивается вода с меньшей температурой, чем температура пластовой воды, отмечается на термограмме отрицательной аномалией по сравнению с геотермой (рис).

Обводненный пласт, как это схематически изображено для типовой термограммы (рис. 169,А), определяется по положению точки Mt характеризующейся минимальной температурой AT. Границы распространения температурного фронта нагнетаемых вод определяются проведением вспомогательной прямой аб. Вспомогательная прямая проводится параллельно геотерме на расстоянии dT/2 от нее с учетом погрешности записи термограммы. Границы температурного фронта соответствуют точкам пересечения а и б. В наклонных скважинах геотерма, являющаяся типовой для данного района, перестраивается с учетом угла наклона скважины. На рис. 169,5 приведен пример установления интервала прорыва закачиваемых вод по пласту по комплексу

ГИС; против обводненного пласта зарегистрирована отрицательная температурная аномалия. Общим признаком затрубной циркуляции между пластами-коллекторами является

резкое

понижение геотермического градиента

в интервале перетока. В зависимости от

местоположения пласта-источника

изменяется расположение термограммы

относительно геотермы. Термограммы

могут располагаться выше, ниже и

пересекать геотермы.

резкое

понижение геотермического градиента

в интервале перетока. В зависимости от

местоположения пласта-источника

изменяется расположение термограммы

относительно геотермы. Термограммы

могут располагаться выше, ниже и

пересекать геотермы.

КОНТРОЛЬ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН

Для выделения ВНК и ГЖК в обсаженных скважинах применяют импульсные методы нейтронного каротажа ИННК, ИНГК и стационарные НГК, НКТ. В отдельных случаях для этой цели можно использовать диаграммы ГК и ГГК.

Основные положения интерпретации заключаются в том, что против нефтеносной части пласта значения НГК ниже, чем против водоносной. По кривым НКТ и ИНК нефтегазоносные пласты отмечаются повышенными значениями по сравнению с водоносными.

Контроль разработки перфорированных пластов с подошвенной водой заключается в определении текущего положения ВНК и в выяснении причин обводнения. Обводнение скважин через перфорационные отверстия возможно из-за: 1) естественного подъема ВНК в процессе эксплуатации и достижения им перфорационных отверстий; 2) подтягивания конуса подошвенной воды; 3) притока воды по прискважинной части коллектора через некачественное цементное кольцо; 4) вытеснения нефти вдоль напластования водой по наиболее проницаемым пластам. Все эти случаи поддаются изучению импульсными методами

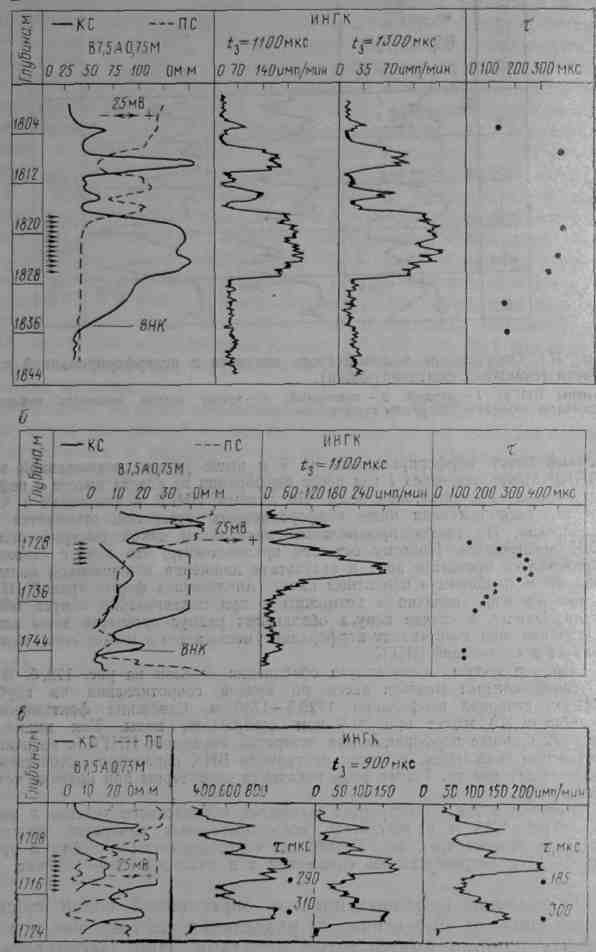

На рис. 172 приведены примеры исследования ИНГК обводненных перфорированных пластов. На рис. 172, а представлен однородный нефтенасы

щенный пласт, перфорированный на 9 м выше уровня подошвенной воды (ВНК).