- •Определение геометрических параметров платины

- •1. Выбор створа и типа плотины

- •2. Конструирование поперечного профиля плотины

- •3. Определение высоты плотины

- •4. Крепление откосов

- •Фильтрационный расчет плотин

- •1. Построение депрессионной кривой Однородная плотина с дренажным банкетом на водонепроницаемом основании

- •Плотина с ядром на водонепроницаемом основании

- •2. Фильтрационная прочность грунтов тела плотины и ее основания

- •Расчет устойчивости заложения откосов плотины

- •Общие сведения

- •Построение кругло цилиндрической поверхности сдвига

- •3. Определение сил, действующих на сдвигаемую часть плотины

- •4. Проверка устойчивости откосов

- •Конструирование и расчёт водосбросного сооружения

- •1. Общие понятия

- •2. Расчетные расходы водосбросов

- •3. Расчет подводящего канала

- •Расчет водовыпуска

- •1. Общие вопросы

- •Задание для расчетно-графической работы

Расчет устойчивости заложения откосов плотины

Общие сведения

Статические расчеты плотины включают проверку устойчивости верхового и низового откосов, а также экрана и его защитного слоя. При проверке устойчивости низового откоса плотины, в соответствии со СНиП 2,06,05-84 рассматриваются три расчетных случая. При этом, как правило, расчет проводится для основного, в верхнем бьефе - нормальный подпорный уровень, в теле плотины - установившаяся фильтрация, глубину воды в нижнем бьефе принимают максимально возможной при НПУ, но не более 0,2Нпл, где Нпл – высота откоса.

При проверки устойчивости верхового откоса в качестве основной расчетной схемы принимается схема при которой имеет место максимально возможное снижение уровня в водохранилище от НПУ с наибольшей возможной скоростью. При этом необходимо учитывать фильтрационные силы при неустановившейся фильтрации.

Построение кругло цилиндрической поверхности сдвига

Для построения кругло цилиндрической поверхности сдвига вычерчивают в масштабе расчетную схему плотины (рис. 3.1).

Затем, используя способ Аристовского, строят область нахождения пробных центров кругло цилиндрических поверхностей сдвига. Этот способ заключается в следующем.

Если откос имеет ломаное очертание, его осредняют. От середины откоса (точка а) проводят вертикаль ас и прямую аd под углом 85 к откосу (рис.2.12). Из точки А и В, как из центров проводят кривые радиусом R1.

где RH, RB – нижнее и верхнее значение радиуса поверхности скольжения, м.

RH=К1·Нпл ; RВ=К2·Нпл

К1, К2 – коэффициенты, зависящие от т2 (таблица 3.1)

Таблица 3.1

Коэффициент заложения откосов |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

К1 |

1,1 |

1,4 |

1,9 |

2,5 |

3,3 |

К2 |

2,2 |

2,5 |

3,2 |

4,7 |

5,8 |

Кривые, проведенные радиусом R1, пересекаются в т. О. Из точки а, как из центра, проводим дугу ве радиусом R2=aO/2. Многоугольник b’Oe’eb является зоной пробных центров скольжения. Центр наиболее опасных кривых скольжения лежит около линии вО. Чем менее связный грунт тем ближе к т. О лежит наиболее опасный центр скольжения. Отмечаем этот центр О1 и проводим плоскость скольжения таким радиусом R, чтобы она пересекала осевую линию и не пересекая водоупор выходила за пределы плотины.

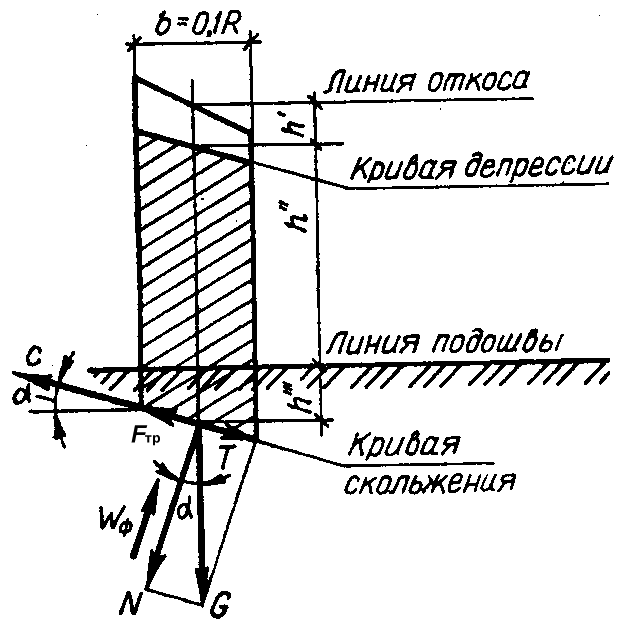

Рис.3.1. Расчетная схема расчета устойчивости заложения

низового откоса.

3. Определение сил, действующих на сдвигаемую часть плотины

Для определения действующих сил, массив грунта, ограниченный кривой скольжения и низовым откосом плотины, делим на вертикальные отсеки шириной b=0.1R. Вертикаль, проведенная через центр скольжения, является осью нулевого отсека. Влево от нулевого отсека нумерация откосов положительная, а вправо – отрицательная.

Рассмотрим силы, действующие на каждый отсек (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Расчетная схема отсека массива обрушения.

На каждый отсек действуют силы способствующий обрушению и препятствующие этому.

Силы, препятствующие обрушению:

сила трения – Fтр , сила сцепления - С.

Силы, способствующие обрушению:

тангенциальная составляющая силы тяжести – Т, фильтрационная сила – Wф.

Каждый отсек может состоять из грунтов разной плотности. На расчетной схеме представлен отсек, состоящий из:

слоя сухого грунта тела плотины (высота h1), расположенного над депрессионной кривой;

слоя грунта тела плотины при естественной влажности (высота h2), расположенного между депрессионной кривой и основанием;

слоя грунта основания плотины при насыщении водой (высота h3).

Следует отметить, что все расстояния h замеряются по оси отсека. При наличии по краям массива обрушения неполных отсеков их эквивалентная средняя высота определяется как h=W/b, где W - площадь неполного отсека, определяемая графически.

Для удобства вычислений высота каждого отсека приводится к высоте эквивалентного отсека, состоящего только из сухого грунта тела плотины, по формуле:

где 1, 2 - удельный вес грунта тела плотины при естественной влажности и насыщения водой, соответственно, кН/м3.

n - пористость грунта;

гт - удельный вес грунта тела плотины, кН/м3;

о - удельный вес воды, кН/м3 (о=10 кН/м3).

Физико-механические характеристики грунтов следует устанавливать по данным натурных испытаний, а для предварительных расчетов - принимать по таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Осредненные значения физико-механических характеристик грунтов

Грунт |

Удельный вес частиц грунта, кН/м3 |

Пористость |

Удельное сцепление грунта кПа |

Угол внутреннего трения грунта, град. |

||

Естествен. влажность |

Насьпц. водой |

Естествен. влажность |

Насыщ. водой |

|||

Глина |

27,4 |

0,35...0,50 |

3,0...6,0 |

2,0...3,5 |

20...26 |

12...16 |

Суглинок |

27,1 |

0,35...0,45 |

2,0...4,0 |

1,5...3,0 |

21...27 |

15...20 |

Супесь |

27,0 |

0,30 ..0,45 |

0,5...1,0 |

0,3...0,5 |

25...30 |

20...23 |

Песок: Пылеватый |

27,0 |

0,38...0,44 |

0,2...0,6 |

0,2...0,6 |

26...32 |

24...30 |

Мелкий |

26,6 |

0,38...0,43 |

0,2...0,4 |

0,2...0,4 |

28...34 |

27...32 |

Средний |

26,6 |

0,35...0,41 |

0,1...0,2 |

0,1...0,2 |

35...38 |

34...37 |

Крупный и гвелистый |

26,6 |

0,35...0,41 |

0,1 |

0,1 |

38...40 |

35...38 |

Полученные для каждого отсека значения сводят в таблицу результатов.

Таблица результатов

№ отсека |

sin |

cos |

h1, м |

h2+ h3, м |

hпр,м |

hпрsin |

, º |

hпрcostg |

N |

0.1N |

|

|

|

|

|

|

|

Силу трения, возникающую на подошве массива обрушения, можно найти суммируя соответствующие удельные силы по отсекам.

где ik- угол внутреннего трения, который зависит от вида грунта и его влажности. Для отсеков граничащих с сухим грунтом тела плотины берется как для сухого грунта (на схеме - это отсеки 8 и 9). Для отсеков граничащих с грунтом тела плотины насыщенным влагой берется как для насыщенного грунта (на схеме - отсеки 5…7). Для отсеков граничащих с грунтом основания, берется как для насыщенного влагой грунта основания (на схеме - отсеки 4…-4)

Тангенциальная составляющая силы веса массива обрушения определяется по формуле:

Сила сцепления, возникающая на подошве массива обрушения, определяется по формуле:

где С1, С2 - удельное сцепление грунта тела плотины при естественной влажности, при насыщении водой, КПа; С3 - удельное сцепление грунта основания плотины при насыщении водой, кПА,

где Li - длины дуг кривой сдвига в области грунта тела плотины при естественной влажности (L11), при насыщении водой (L22) и грунта основания плотины при насыщении водой (L33); i - центральные углы (град) кругло-цилиндрической поверхности сдвига, опирающиеся на соответствующие дуги Li.

Углы 1, 2, 3, измеряются по чертежу.

Фильтрационную силу определяют так:

где

- площадь фигуры, ограниченной депрессионной

кривой, кривой сдвига и подошвой

основания; Iср

- осредненный

градиент фильтрационного потока для

дренированных плотин (берется из

фильтрационного расчета).

- площадь фигуры, ограниченной депрессионной

кривой, кривой сдвига и подошвой

основания; Iср

- осредненный

градиент фильтрационного потока для

дренированных плотин (берется из

фильтрационного расчета).