- •1. Организация курсового проектирования

- •1.1. Тематика и содержание курсовых проектов

- •1.2. Последовательность выполнения курсового проекта

- •1.3. Содержание и оформление пояснительной записки

- •1.4. Содержание и оформление чертежей

- •2. Обеспечение работоспособности станков

- •2.1. Обеспечение геометрической и кинематической точности

- •2. Обеспечение жесткости

- •2.3. Обеспечение теплостойкости

- •2.4 Обеспечение удовлетворительных шумовых характеристик

- •2.5. Обеспечение надежности

- •3. Детали станков и элементы приводов

- •3.1. Нерегулируемые асинхронные электродвигатели

- •3.2. Регулируемые электродвигатели постоянного тока для приводов главного движения

- •3.3. Регулируемые электродвигатели для приводов подачи

- •3.4. Цилиндрические зубчатые передачи

- •3.5. Передачи зубчатым ремнем

- •3.6. Электромагнитные муфты

- •3.7. Смазочные системы

- •4. Приводы главного движения со ступенчатым регулированием

- •4.1. Ряды частот вращения шпинделя

- •4.2. Типы передач

- •4.3. Приводы с последовательно соединенными групповыми передачами

- •4.4. Приводы с частичным перекрытием ступеней частоты вращения

- •4.5. Приводы с выпадением ступеней частоты вращения

- •4.6. Приводы сложенной структуры

- •4.7. Приводы с двухскоростным электродвигателем

- •4.8. Приводы со сменными зубчатыми колесами

- •4.9. Последовательность кинематического расчета привода

- •4.10. Определение нагрузок на привод

- •4.11. Определение потерь мощности в приводе

- •4.12. Выбор асинхронного электродвигателя для привода'

- •4.13. Рекомендации по конструированию приводов

- •4.14. Расчет динамических характеристик привода

- •5. Приводы главного движения с бесступенчатым регулированием

- •5.1. Типовые структуры приводов с двигателем постоянного тока

- •5.2. Кинематический расчет привода

- •5.3. Определение нагрузки на привод

- •5. 4. Рекомендации по конструированию приводов

- •6. Шпиндельные узлы с опорами качения

- •6.1. Требования к шпиндельным узлам

- •6.2. Приводы шпинделей

- •6.3. Конструкции переднего конца шпинделя

- •6.4. Подшипники качения для опор шпинделей

- •6.5. Способы смазывания подшипников качения жидким материалом

- •6.6. Способы смазывания подшипников качения пластичным материалом

- •6.7. Уплотнения шпиндельных узлов

- •6.9. Типовые компоновки шпиндельных узлов

- •6.9. Примеры шпиндельных узлов

- •6.10. Расчет жесткости опор шпинделя

- •6.11. Расчет жесткости шпиндельного узла

- •6.12. Расчет динамических характеристик шпиндельного узла

- •6.13. Расчет точности шпиндельного узла

- •6.14. Рекомендации по конструированию шпиндельных узлов

- •6.15. Об автоматизированном проектировании шпиндельного узла

- •7. Шпиндельные узлы с опорами скольжения

- •7.1. Шпиндельные узлы с гидростатическими опорами

- •7.2. Шпиндельные узлы с гидродинамическими опорами

- •8.Тяговые устройства привода подачи

- •8.1. Передача винт-гайка качения

- •8.2. Расчет передачи винт-гайка качения

- •83. Передача винт-гайка скольжения

- •8.4. Передача червяк-рейка качения

- •8.5. Гидростатическая червячно-реечная передача

- •9. Электромеханические приводы подачи с бесступенчатым регулированием

- •9.1. Свойства приводов

- •9.2. Структуры приводов

- •9.3. Элементы исполнительного механизма приводов

- •9.4. Пример исполнительного механизма привода подачи

- •9.5. Выбор регулируемого электродвигателя для привода подачи

- •9.6. Расчет осевой жесткости привода подачи

- •10. Электромеханические приводы подачи со ступенчатым регулированием

- •10.1. Структуры и механизмы приводов

- •10.2. Кинематический расчет привода

- •10.3. Выбор асинхронного электродвигателя для привода подачи

- •10.4. Выбор электродвигателя для вспомогательного привода

- •10.5. Рекомендации по конструированию приводов подачи

- •11. Направляющие скольжения

- •11.1. Требования к направляющим

- •11.2. Направляющие с полужидкостной смазкой

- •11.3. Гидростатические направляющие

- •12. Направляющие качения и комбинированные

- •12.1. Свойства направляющих качения

- •12.2. Направляющие без циркуляции тел качения

- •12.3. Направляющие с циркуляцией тел качения

- •12.4. Комбинированные направляющие

- •13. Проектирование станков с числовым программным управлением

- •13.1. Токарные станки

- •13.2. Фрезерные станки

- •13.3. Вертикально-сверлильные станки

- •13.4. Многоцелевые станки

- •13.5. Гибкие производственные модули

- •13.6. Револьверные головки

- •13.7. Инструментальные автооператоры

- •13.8. Расчет механизмов автоматической смены инструментов

- •13.9. Механизмы для автоматического зажима инструментов

- •13.10. Устройства для автоматической смены заготовок

- •14. Проектирование агрегатных станков

- •14.1. Свойства агрегатных станков

- •14.2. Силовые головки

- •14.3. Силовые столы

- •14.4. Инструментальные бабки

- •14.5. Поворотные делительные столы

- •14.6. Шпиндельные коробки

- •14.7. Последовательность проектирования агрегатного станка

14.6. Шпиндельные коробки

Шпиндельная коробка является специальным узлом агрегатного станка. С ее помощью производят обработку ряда отверстий с параллельными осями. В шпинделях коробки устанавливают одинаковые или разные инструменты. Каждый шпиндель получает вращение в нужную сторону с заданной частотой. На каждый инструмент передается требуемый крутящий момент.

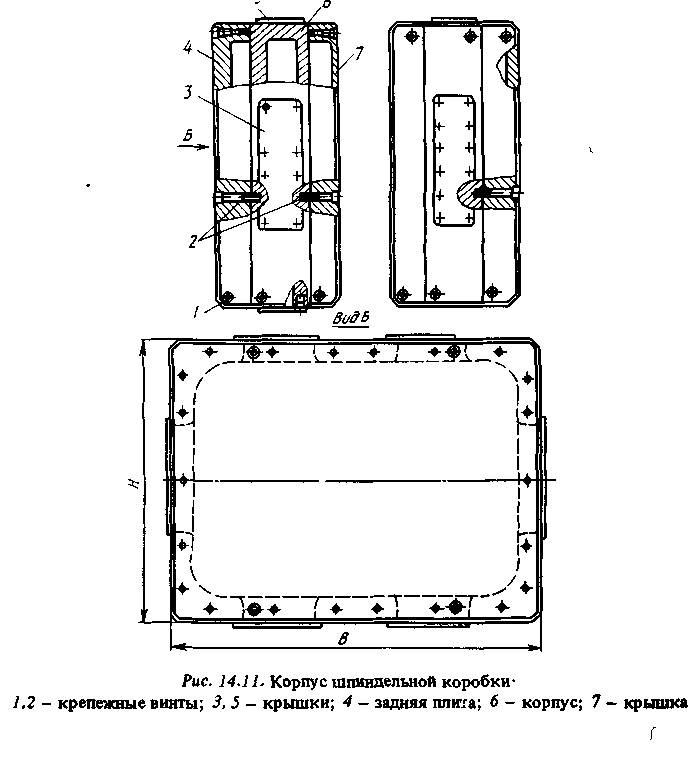

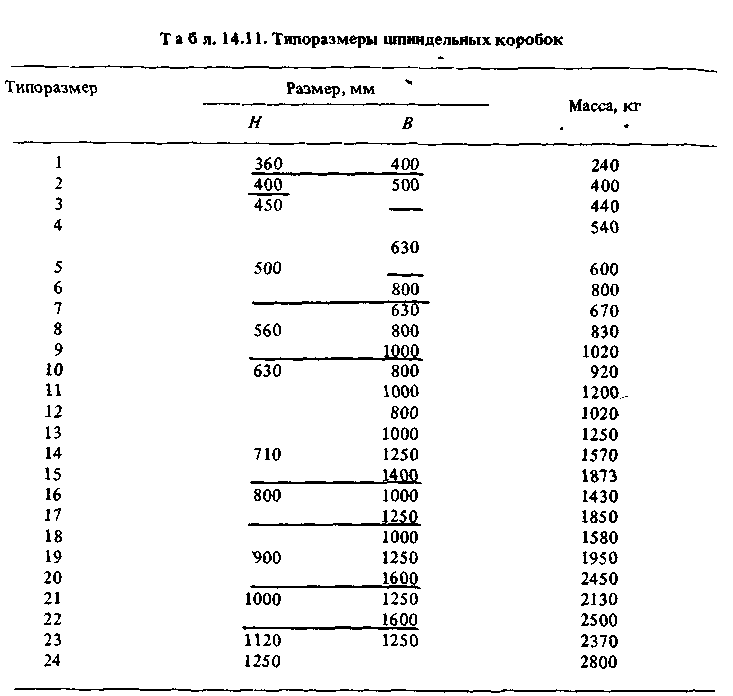

Шпиндельная коробка почти полностью состоит из унифицированных элементов. Валы и шпиндели расположены в чугунном литом корпусе, в состав которого входят собственно корпус, задняя плита и крышка (рис. 14.11). Задняя плита крепится к упорному угольнику. Крышка служит резервуаром для масла при вертикальном положении коробки. Применяют шпиндельные коробки 24 типоразмеров (табл. 14.11). Промежуточные валы диаметром 20...50 мм помещаются на подшипниках с установочными кольцами (рис. 14.12, а, б, в), диаметром 60 и 75 мм — без установочных колец (рис. 14.12, г, д) .Шпиндели (рис. 14.13) монтируются на радиальных подшипниках, которые для повышения жесткости узла разнесены в пределах толщины стенки корпуса. Удлинители с режущими инструментами крепятся в шпинделе стопорными винтами. Зубчатые колеса в коробке размещены в четырех рядах (см. рис. 14.12). Два ряда ( / и II) расположены в корпусе, один (0)— в полости передней крышки, один {III) — в полости, образованной задней плитой. (На рис. 14.12, а, 14.12, д, 14.13 показаны варианты расположения зубчатых колес.)

Проектирование шпиндельных коробок автоматизировано. На первом этапе конструктор вручную разрабатывает ее кинематическую схему, а затем заносит в бланк исходной информации данные о размерах шпинделей, о нагрузках на них, модули и числа зубьев колес, координаты осей валов и др. Информация вводится в ЭВМ. Вычислительная машина выполняет кинематический и силовой расчеты, проверяет пространственную совместимость деталей и узлов. В результате проектирования она выдает таблицы сборок валов и шпинделей, спецификации, таблицы расточек и подрезок в корпусных деталях и другую документацию, необходимую для вычерчивания шпиндельной коробки и изготовления ее корпусных деталей. Корпусные детали обрабатываются в полуавтоматическом режиме на многоцелевых станках с ЧПУ

14.7. Последовательность проектирования агрегатного станка

Основным документом на проектирование агрегатного станка является техническое задание. В него включают чертеж обрабатываемой детали, на котором выделяют поверхности, подлежащие обработке на станке; годовую программу выпуска деталей; вид смазочно-охлаждающей жидкости.

Выделяют базовые поверхности детали с расчетом, что при их использовании будет гарантирована заданная точность обработки. Выбор базовых поверхностей связан также с компоновкой станка, на котором предполагается ее обрабатывать.

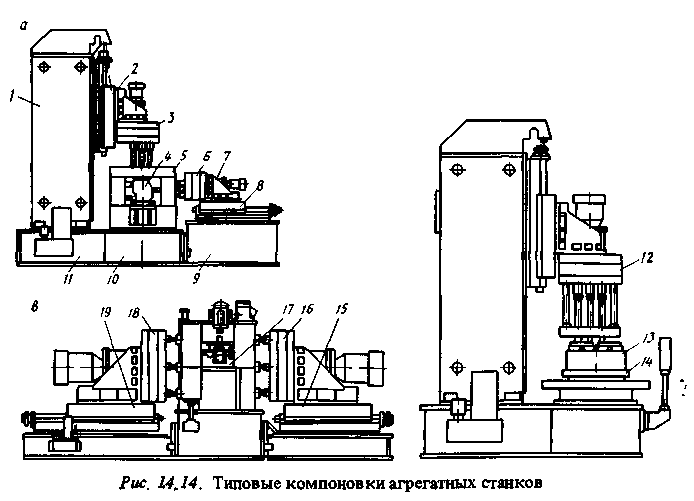

На станках компоновок первого типа (рис. 14.14,д) обрабатываемые заготовки остаются неподвижными в течение всего цикла обработки. Станки не имеют устройства для их периодического транспортирования. Заготовка 4 закрепляется в приспособлении 5, установленном на средней станине 10. На боковых станинах 9 помещают силовые столы 8. На них с помощью упорных угольников 7 закрепляют шпиндельные коробки 6 или устанавливают сверлильную, расточную или фрезерную бабку. На боковую подставку 11 помещают вертикальную стойку 1 с силовым столом 2 и шпиндельным узлом 3. Станки обеспечивают относительно высокую точность детали, так как при одной установке можно обрабатывать ее сочно связанные поверхности.

Станки компоновок второго типа имеют транспортное устройство для обрабатываемых деталей в виде поворотного делительного стола (рис. 14.14,6).

В приспособлении 13, помещенном на столе 14, закрепляют несколько заготовок, расположенных по окружности. Обработка заготовок сверху производится инструментами, установленными/в одной шпиндельной коробке 12, перекрывающей все позиции стола, или с помощью нескольких отдельных силовых узлов. Боковые поверхности детали обрабатываются инструментами, установленными на силовых узлах, помещенных на горизонтальных боковых станинах. Производительность обработки может быть повышена при совмещении времени установки и съема деталей с временем обработки.

Станки компоновок третьего типа (рис. 14.14, в) имеют транспортное устройство для обрабатываемых заготовок в виде делительного барабана 77с горизонтальной осью вращения. На его гранях находятся приспособления для закрепления заготовок. На горизонтальных силовых узлах 15 и 19, установленных с одной или с двух сторон, помещают шпиндельные коробки 16 и 18, перекрывающие все позиции барабана. На таких станках часто обрабатывают детали с двух противоположных сторон (корпусные, трубы, валы). С помощью небольших подвесных головок обрабатывают и другие поверхности.

Станки компоновок четвертого типа имеют многопозиционный линейно перемещающийся стол. Обрабатываются крупногабаритные детали или много одинаковых элементов, обработка которых должна быть распределена между двумя-тремя позициями станка.

Выбрав компоновку станка, определяют расчетное время цикла:

![]()

где Ф

—

номинальный годовой фонд времени работы

станка;![]() заданная

годовая программа выпуска

деталей;

заданная

годовая программа выпуска

деталей;![]() коэффициент

технического использования станка;

в зависимости от его сложности

коэффициент

технического использования станка;

в зависимости от его сложности

![]() принимается

равным 0,85...0,9.

принимается

равным 0,85...0,9.

Циклограмму

станка оформляют в виде таблицы. Слева

перечисляют элементы цикла станка

и его механизмы. На горизонтальной оси

откладывают продолжительность каждого

элемента цикла. Все движения делят на

активные и совмещенные. Продолжительность

активных движений в сумме составляет

время цикла. Совмещенные движения

происходят одновременно с активными.

По циклограмме находят время, приходящееся

на все активные вспомогательные

движения![]() (на

установку и съем заготовки, подвод и

отвод силовых узлов, перемещения

транспортного устройства и т.д.). Затем

определяют основное технологическое

время tо.

т

равное времени рабочих ходов силовых

узлов:

(на

установку и съем заготовки, подвод и

отвод силовых узлов, перемещения

транспортного устройства и т.д.). Затем

определяют основное технологическое

время tо.

т

равное времени рабочих ходов силовых

узлов:

tо.т =tц –tв

Выбирают

методы обработки поверхностей и назначают

режимы резания. При этом стойкость

режущих инструментов должна зависеть

от числа инструментов в наладке.

Распределяют инструменты по силовым

узлам и согласно выбранным режимам

резания определяют расчетное основное

технологическое время

![]() Если оказалось, что

Если оказалось, что

![]() меньше допускаемого

меньше допускаемого

![]() то,

снижая расчетную скорость резания,

увеличивают

то,

снижая расчетную скорость резания,

увеличивают![]() до

до![]() .

Если

.

Если![]() ,

то предусматривают выполнение так

называемых лимитирующих переходов по

частям на нескольких последующих

позициях станка или заменяют инструменты

на более производительные. Для каждого

инструмента определяют осевое усилие,

крутящий момент, мощность резания.

,

то предусматривают выполнение так

называемых лимитирующих переходов по

частям на нескольких последующих

позициях станка или заменяют инструменты

на более производительные. Для каждого

инструмента определяют осевое усилие,

крутящий момент, мощность резания.

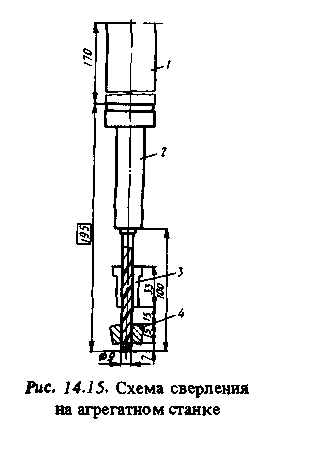

После расчета режимов резания и распределения переходов по силовым узлам разрабатывают схемы обработки. Режущие инструменты изображают в положении, соответствующем окончанию обработки. Вместе с инструментом на схеме показывают шпиндель 1 (рис. 14.15), удлинитель 2 (оправку, борштангу, патрон и т.п.), кондукторную втулку 3 и обрабатываемый элемент детали 4. Наносят размеры обрабатываемой поверхности детали, инструментальной наладки, в том числе необходимые для настройки инструмента вне станка.

Согласно чертежу обрабатываемой детали и схемам обработки, проектируют специальные режущие и вспомогательные инструменты, приспособление, шпиндельные коробки, другие оригинальные узлы. С учетом габаритов обрабатываемой детали, силовых факторов процесса резания и схем обработки по каталогам подбирают унифицированные узлы. Разрабатывают общие виды агрегатного станка.