Оглавление

А.Основные материалы…………………………………….………..................

1.Задание 2 (вариант1 )…..……………………………………………………….

2.Задание 4 (вариант е)…..……………………………………………………….

3.Задание 5 (вариант 10,)………………………………………………… ……...

4.Задание 6 (вариант з)……………………………………….. ……..................

5.Задание 7 (вариант а)……………………………………. …………………….

6.Задание 9 (вариант 13)…………………………………….. ………………….

7.Задание 10 (вариант 7)…………………………………….. ………………….

8.Задание 13 (вариант д)………………………………………………… …….

9.Задание 14 (вариант 17)……………………………………………….. …….....

10.Задание 16 (вариант 8)………………………………………………… ……...

11.Задание 17 (вариант 13)……………………………………….. ……..................

12.Задание 18 (вариант 1)……………………………………………….. …….....

13.Задание 19 (вариант 8)……………………………………………….. …….....

14.Задание 21 (вариант 1)……………………………………………….. …….....

15.Задание 22 (вариант 8)……………………………………………….. …….....

Б. Зачетные вопросы……………………………………………………………...

1. Вопрос 21…………………………………………………………………………

2. Вопрос 31…………………………………………………………………………

3. Вопрос 55……………………………………………………………....................

В. Дополнительные задания

1. Задание 1 (вариант 8)………………………………………………………….

2. Задание 2 (вариант 5)……………………………………………………………

3. Вопрос 6…………………………………………………………………………

4. Вопрос 13…………………………………………………………………………

5. Вопрос 64…………………………………………………………………………

6. Вопрос 70…………………………………………………………………………

Список используемой литературы.......................................................................

Задание №2(1) Описать одну из пород магматического, метаморфического и осадочного происхождения группы

Пегматиты (франц. pegmatite, от греч. pégma, родительный падеж pégmatos — скрепление, связь, нечто сплочённое) — как правило кислые (могут быть и основными) интрузивные преимущественно жильные горные породы. Для них характерны:

крупные размеры слагающих минералов, среди которых преобладают минералы с легколетучими компонентами (вода, фтор, хлор, бром и другие);

разнообразный минеральный состав куда входят не только главные минералы, общие для пегматитов и материнских пород, но и минералы редких и рассеянных элементов: Li, Rb, Cs, Be, Nb, Ta, Zr, Hf, Th, U, Sc и др.

наличие большого количества минералов, образующихся в процессе метасоматического замещения и гидролиза полевых шпатов.

Концентрация легколетучих, редких и рассеянных элементов в пегматитах иногда в сотни и тысячи раз больше, чем в соответствующих материнских породах.

Свойства:

Кислотность. SiO2 >75 %.

Минералогический состав. Полевые шпаты, чаще всего калиевые, кварц, слюда. Возможно присутствие берилла, бавенита, турмалина.

Цвет. Розовый, красноватый, светло-серый, желтоватый и др.

Структура. Полнокристаллическая, крупнозернистая. В пегматитах часто развиваются своеобразные структуры закономерного прорастания полевого шпата правильно ориентированными зернами кварца — пегматитовая (графическая) структура.

Текстура. Эвтектоидная.

Удельный вес. 2,5-2,7.

Форма залегания. Жилы, штоки, линзы. Размеры пегматитовых жил сильно варьируют и могут достигать нескольких километров в длину при нескольких метрах по мощности.

Отдельность. Пластовая.

Практическое значение

Собственно горная порода «пегматит» (письменный гранит) используется как недорогой поделочный камень.

Пегматитовые жилы являются основным источником полевых шпатов, используемых в керамической и стекольной промышленности.

Слюды и пьезокварц, часто содержащиеся в пустотах центральных частей пегматитовых жил, применяются в электротехнической промышленности.

Ряд редкометальных и редкоземельных минералов, а также сподумен, берилл, колумбит, танталит, лепидолит, касситерит, поллуцит используются как драгоценные камни.

Пегматит с синими кристаллами корунда.

Контактовый роговик — метаморфическая порода, образовавшаяся при прогреве (контактовом метаморфизме) горных пород внедрившейся интрузией.

Роговики обычно имеют тонкозернистую полнокристаллическую гранобластовую или порофиробластовую структуру. Текстура массивная либо полосчатая (наследующая слоистость протолита), иногда пятнистая. Основная ткань породы — агрегат неразличимых на глаз кварца, кальцита, биотита, мусковита, эпидота, альбита, роговой обманки, силлиманита, углистого вещества и сульфидов.

Порфиробласты обычно представлены андалузитом, кордиеритом, гранатом альмандин-спессартинового состава, иногда биотитом, ставролитом, полевыми шпатами, роговой обманкой и др.

Окраска роговиков разнообразна. Преобладают серые, белые, желтоватые (кварц, андалузит, мусковит и др.), зеленые (хлорит, эпидот) черные (углистое вещество) цвета. Распределение окраски равномерное либо пятнистое и полосчатое. Порода крепкая. Излом неровный, раковистый (роговиковый). Ороговикование является признаком горячего интрузивного контакта и доказательством более древнего возраста ороговикованных пород по отношению к интрузии.

Где встречается:

Вследствие привязанности к плутоническим интрузиям,роговики залегают близ плутонических пород. Значительные залежи роговиков есть на территории Канады, США, России, ЮАР, Норвегии и Швеции.

Образец полосчатого роговика из карьера Борок в городе Новосибирске. Роговики образовались в результате прогрева песчаников и алевролитов инской серии гранитной интрузией.

Песчаник(a.sandstone;н.Sandstein;ф.gres;и.arenisca) - осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 мм до 2 мм (песчинок) связанных каким-либо минеральным веществом (цементом).

Пo времени появления цементирующие вещества могут быть сингенетичными, т.e. отложившимися одновременно c зёрнами песка, и эпигенетичными, проникшими в рыхлую породу и заполнившими пустоты между зёрнами спустя определённое время после её отложения. Пo преобладающему размеру зёрен песчаники подразделяются на тонко-, мелко-, средне-, крупно- и грубозернистые. Песчаники, сложенные преим. зёрнами одного минерала, наз. мономинеральными, двумя - олигомиктовыми, многими - полимиктовыми. . К олигомиктовым относят кварцевые песчаники (более 90 % обломочного материала составляет кварц), полевошпатово-кварцевые, слюдисто-кварцевые и др. (кварца 60—90 %).

Среди полимиктовых разновидностей выделяют:

аркозы — песчаники с заметным преобладанием полевых шпатов над кварцем;

граувакки — песчаники имеющие сложный состав, в частности содержащие большое число обломков горных пород, и цемент из тонокозернистого обломочного материала (алевритовой и пелитовой размерности).

Песчаник может быть разного цвета, но преобладает серый, желтовато-серый или белый, реже красноватый.

Плотность песчаника 2250—2670 кг/м3; Пористость 0,69—6,70 %; водопоглащение 0,63—6,0 %; предел прочности на сжатие 30-266 МПa. Наиболее высокие физико-механические свойства имеет песчаник с кремнистым и карбонатным цементирующим веществом, худшие — с глинистым. Огнеупорность песчаника также различна, наивысшая (до 1700 С) характерна для чистых кварцевых песчаников с кремнистым цементом.

Hаиболее крупные месторождения песчаников и кварцитов сосредоточены, видимо, в зонах передовых прогибов геосинклиналей. Kрупные месторождения кварцитов известны среди пород кристаллического фундамента. Mесторождения песчаников встречаются и в пределах платформ. Формы залегания весьма разнообразны. Докембрийские и палеозойские кварциты и кварцитовидные песчаники образуют обычно мощные пластовые тела. Cреди молодых образований чаще развиты линзообразные и гнездообразные залежи песчаников, реже кварцитовидных песчаников. Hаибольшей выдержанностью отличаются песчаники c первичным цементом и кварцитовидные песчаники.

Использование песчаника

В строительстве в качестве стенового и облицовочного материала, бутового камня, щебня различного назначения.

Кварцевый песчаник с содержанием кремнезёма [[SiO2]] выше 95 % используется для производства динаса, в качестве флюса при выплавке меди и никеля, для изготовления стекла и др.

Методы обработки:

- Торцевая нарезка - Фасадно-стеновая нарезка - Фасадно-стеновая "Руст" нарезка - Плитка - Плитка "Руст" - Плитка "Руст" + "Фаска" - Тротуар, мозайка - Брусчатка

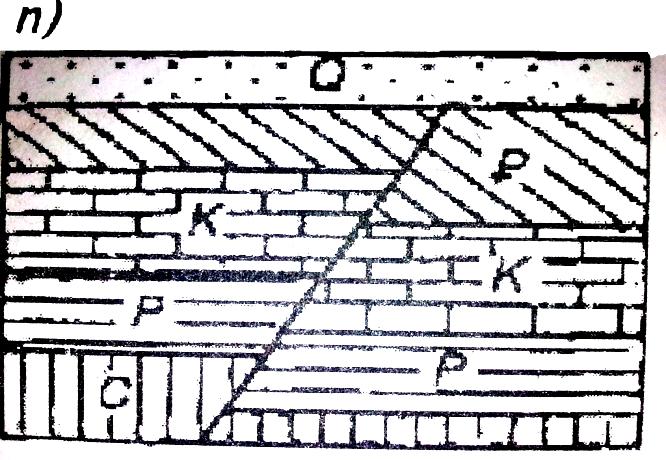

Задание №4.(е)Составить описание геологического разреза типа .

Т ерритория

сложена породами каменноугольного,

пермского, мелового, палеогенного и

четвертичного возраста.

ерритория

сложена породами каменноугольного,

пермского, мелового, палеогенного и

четвертичного возраста.

Стратегический перерыв наблюдается между пермским и меловым периодами. В это время в триасе и юре происходило разрушение верхних пород.

На данной схеме геологического разреза мы можем наблюдать разрывную дислокацию. Это может быть связано с сейсмической

активностью, которая приводит к разрыву сплошности пород и смещению разорванных частей относительно друг друга. Здесь мы можем видеть такой вид разрывной дислокации, как ступенчатый сброс.

Вследствие тектонических движений породы каменноугольного, пермского, мелового и палеогенного периодов подверглись ступенчатому сбросу. Действию сейсмической активности не подверглись лишь четвертичные отложения, они самые молодые, залегают ровно на поверхности

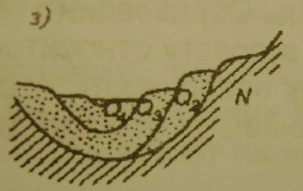

Задание №6.(з) Составить описание поперечного разреза речной долины по схеме з).

Как известно, в речных долинах образуется лестница террас, возвышающихся друг над другом. Они называются надпойменными террасами. Последовательность террас отвечает последовательным циклам эрозии.

Каждый цикл начинается врезанием водного потока и заканчивается выработкой нового днища долины, превращающегося затем в террасу. Самая высокая терраса является наиболее древней, а нижняя самой молодой. Нумерацию террас обычно начинают снизу, от более молодой.

У каждой террасы различают следующие элементы: террасовидную площадку, уступ или склон, бровку террасы, тыловой шов, где терраса сочленяется со следующей террасой или с коренным склоном, в который врезана долина в целом.

Уступ каждой террасы и площадка нижележащей террасы соответствует одному циклу эрозии. Различная степень выраженности уступа террас зависит от их возраста и последующих экзогенных процессов.

В поперечном разрезе речной долины (схема з) выделяется русло, пойма, заливаемая в период паводков, первая и вторая надпойменные террасы, берег. Такой тип речных террас относится к аккумулятивному типу.

Аккумулятивные типы речных террас – это такие террасы, в которых и площадка, и уступ полностью сложены аллювиальными отложениями, а цоколь из коренных пород всегда ниже уровня реки и никогда не обнажается.

Аккумулятивные типы террас – типы речных террас, формирующиеся при устойчивой тенденции к опусканию.

Такое строение свидетельствует о том, что река прошла весь цикл развития от глубинного врезания до формирования поймы с накоплением аллювия, которая в последующем была прорезана и оставлена в виде террасы.

Произошло наложение аллювиальных отложений друг на друга. Аллювий средней эпохи Q2 слагает только правую часть надпойменной террасы. Это говорит о том, что аллювий более молодого типа, в нашем случае Q3 – верхней эпохи, размыл мощную толщу Q2 и , накапливаясь, образовал надпойменную террасу. Ещё ниже залегает слой современной эпохи Q4 . Этот аллювий слагает пойму и русло реки.

Изучение речных террас, их строение имеет большое научное и практическое значение. Типы террас, высоты их поверхностей и цоколя, состав аллювия, соотношение его различных фаций позволяют судить об истории новейшего развития территории, о климатических изменениях. С аллювиальными отложениями связаны россыпные месторождения многих важных полезных ископаемых.

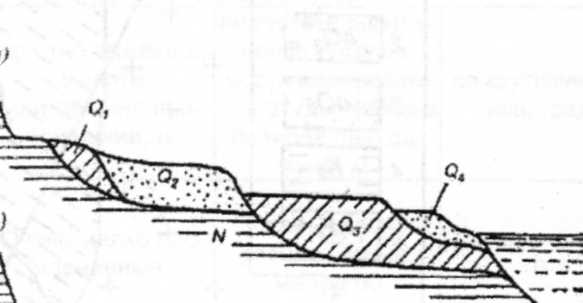

Задание №7.(а)Составить описание поперечного разреза озёрного побережья по схеме (а).

Озёрное побережье:

В результате действия факторов абразии в основании берега 1, образуется выемка, которая постепенно углубляясь ,превращается в волноприбойную нишу. Волноприбойная ниша углубляется до тех пор, пока не обрушаются породы берегового склона. В результате образуется подводная терраса Q1.В средне четвертичный период Q2 терраса была сложена морскими отложениями. В конце средне четвертичного периода Q2 наблюдается тектонический подъем берега. В результате чего начинается следующий абразионный процесс. Образуется подводная терраса Q3. В современный четвертичный период терраса была сложена морскими отложениями Q4.

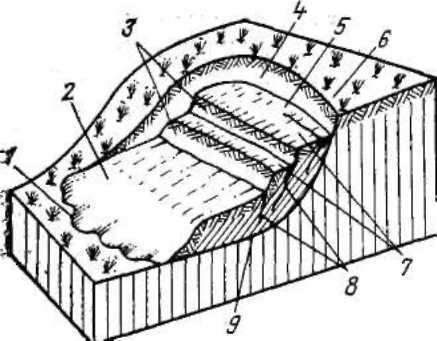

Задание №9 (вариант 13).Составить описание оползневого генетического типа четвертичных отложений

Оползнем называется скользящее смещение горных пород, слагающих склон, вследствие механического разрушения или течение пород склона и его основания без потери контакта между смещающейся и неподвижной частью массива.

В строении оползней различаются следующие основные элементы: стенка отрыва оползня, поверхность скольжения, подошва оползня, или базис, оползневой цирк, оползневое тело и оползневые накопления (рисунок).

Морфологические элементы оползня: 1 - подошва, или базис, оползня; 2 - язык оползня; 3 - оползневые блоки; 4 - стенка срыва; 5 - голова (вершина) оползня; 6 - бровка срыва; 7 - оползневые ступени; 8 - оползневые трещины; 9 - поверхность (зона) скольжения

С тенка

отрыва представляет собой поверхность,

по которой оползень отделился от массива

пород. Поверхностью скольжения называется

плоскость, по которой происходит смещение

блока пород. В однородных глинистых

породах кривая скольжения (в разрезе)

имеет очертания циклоиды, которую для

простоты принимают за часть окружности.

При скольжении массива по поверхностям

напластования, тектоническим или

иным трещинам поверхность скольжения

может иметь форму прямой, ломаной или

волнистой линии. У неглубоких оползней,

захватывающих почвенный слой,

поверхность скольжения обычно следует

за рельефом. Очень часто смещение

происходит не по четко выраженной

поверхности а захватывает некоторую

зону массива (зону смещения) или носит

характер пластических деформаций.

В зоне скольжения породы имеют

нарушенную структуру и повышенную

влажность. Подошвой, или базисом,

оползания называется линия пересечения

поверхности скольжения с поверхностью

склона. На одном и том же склоне может

быть несколько оползней, подошвы которых

располагаются на разных уровнях. Такие

оползни называются многоярусными.

Иногда смещение земляных масс происходит

последовательно, и образуется

ступенчатый оползень. Поверхность

оползневых уступов при движении часто

приобретает наклон в сторону склона,

что объясняется выполаживанием кривой

скольжения. Оползневым телом называется

массив оползших пород. В нём выделяют

голову — самую верхнюю часть оползня

и язык - самую нижнюю часть. Глубиной

оползания, или захвата, склона называется

мощность оползневых масс, измеренная

по нормам к поверхности склона. Под

оползневым цирком понимают выемку,

образовавшуюся на склоне в результате

оползания, а дугообразная линия,

которой, оползневой цирк ограничивается

со стороны склона, называется бровкой,

или линией срыва.

тенка

отрыва представляет собой поверхность,

по которой оползень отделился от массива

пород. Поверхностью скольжения называется

плоскость, по которой происходит смещение

блока пород. В однородных глинистых

породах кривая скольжения (в разрезе)

имеет очертания циклоиды, которую для

простоты принимают за часть окружности.

При скольжении массива по поверхностям

напластования, тектоническим или

иным трещинам поверхность скольжения

может иметь форму прямой, ломаной или

волнистой линии. У неглубоких оползней,

захватывающих почвенный слой,

поверхность скольжения обычно следует

за рельефом. Очень часто смещение

происходит не по четко выраженной

поверхности а захватывает некоторую

зону массива (зону смещения) или носит

характер пластических деформаций.

В зоне скольжения породы имеют

нарушенную структуру и повышенную

влажность. Подошвой, или базисом,

оползания называется линия пересечения

поверхности скольжения с поверхностью

склона. На одном и том же склоне может

быть несколько оползней, подошвы которых

располагаются на разных уровнях. Такие

оползни называются многоярусными.

Иногда смещение земляных масс происходит

последовательно, и образуется

ступенчатый оползень. Поверхность

оползневых уступов при движении часто

приобретает наклон в сторону склона,

что объясняется выполаживанием кривой

скольжения. Оползневым телом называется

массив оползших пород. В нём выделяют

голову — самую верхнюю часть оползня

и язык - самую нижнюю часть. Глубиной

оползания, или захвата, склона называется

мощность оползневых масс, измеренная

по нормам к поверхности склона. Под

оползневым цирком понимают выемку,

образовавшуюся на склоне в результате

оползания, а дугообразная линия,

которой, оползневой цирк ограничивается

со стороны склона, называется бровкой,

или линией срыва.

В нешний

облик оползневых склонов имеет ряд

признаков, по которым всегда можно

установить, что склоны находятся в

неустойчивом состоянии. Там, где

происходит отрыв массы пород,

образуется серия концентрических

трещин, ориентированных вдоль склонов.

Сползание пород приводит к бугристости

склонов, особенно в их нижней части. За

счет давления сползающих пород у подошвы

склонов формируются валы выдавливания.

Между валами и буграми при определенных

условиях скапливаются поверхностные

и подземные воды. Это вызывает

заболоченность склонов. При активном

сползании на склонах хорошо видны

смещенные земляные массы и террасовидные

уступы. Очень часто внешним признаком

оползней является так называемый «пьяный

лес» и разорванные стволы деревьев.

За счет сползания пород стволы

деревьев теряют свою вертикальность,

а иногда даже расщепляются. Аналогичным

образом теряют вертикальность столбы

телефонной связи и электролиний,

заборы, стены. На оползневых склонах

можно наблюдать разрушенные дома или

здания ее значительными трещинами.

Характерной чертой этих трещин

является наибольшее раскрытие в

нижней части здания по склону.

нешний

облик оползневых склонов имеет ряд

признаков, по которым всегда можно

установить, что склоны находятся в

неустойчивом состоянии. Там, где

происходит отрыв массы пород,

образуется серия концентрических

трещин, ориентированных вдоль склонов.

Сползание пород приводит к бугристости

склонов, особенно в их нижней части. За

счет давления сползающих пород у подошвы

склонов формируются валы выдавливания.

Между валами и буграми при определенных

условиях скапливаются поверхностные

и подземные воды. Это вызывает

заболоченность склонов. При активном

сползании на склонах хорошо видны

смещенные земляные массы и террасовидные

уступы. Очень часто внешним признаком

оползней является так называемый «пьяный

лес» и разорванные стволы деревьев.

За счет сползания пород стволы

деревьев теряют свою вертикальность,

а иногда даже расщепляются. Аналогичным

образом теряют вертикальность столбы

телефонной связи и электролиний,

заборы, стены. На оползневых склонах

можно наблюдать разрушенные дома или

здания ее значительными трещинами.

Характерной чертой этих трещин

является наибольшее раскрытие в

нижней части здания по склону.

Для возникновения и развития оползней необходимы некоторые определенные условия. Среди них наибольшее значение для склонов имеют: высота, крутизна и форма, геологическое строение, свойства пород, гидрогеологические условия.

При всех равных условиях крутые склоны более подвержены оползням, чем пологие. Так, установлено, что склоны с крутизной менее 15° оползней не образуют. Оползни свойственны склонам выпуклой и нависающей конфигурации.

Большое влияние на развитие оползневых процессов оказывает геологическое строение и литологический состав пород склона. Наиболее часто оползни проявляются при залегании слоев с падением сторону склона, например, оползни Черноморского побережья (Сочи). Типичными оползневыми породами следует считать различные глинистые образования, для которых характерно свойство «ползучести». Такой процесс, например происходит на склонах лессовых толщ. Подавляющее большинство оползней приурочено к выходам подземных вод.

Причины образования оползней можно свести в три группы:

1) изменение формы и высот ы склона;

2) изменение строения, состояния и свойств пород, слагающих склон;

3) дополнительная грузка на склон.

К первой группе причин относятся подмыв склона вследствие колебаний базиса эрозии, разрушающая работа волн и текучих вод, а также подрезки склона. Во вторую группу сведены процессы, изменяющие строение пород и ухудшающие их физико-механические свойства. К ним относятся выветривание и увлажнение пород дождевыми, талыми и подземными водами, раздробление отдельных блоков, при смещении, выщелачивание растворимых солей и вынос мелких частиц фильтрующимися водами (суффозия). К третьей группе причин относятся гидродинамическое и гидростатическое давление, искусственные статические и динамические нагрузки на склон, а также сейсмическое воздействие.

Ч аще

всего подвижка земляных масс на склонах

происходит вследствие сочетания ряда

причин. В зависимости от конкретных

условий и причин подвижки пород на

склонах имеют различную динамику и

разные формы проявления: они могут быть

поверхностными или глубокими. К

поверхностным относятся смещения

дернового покрова и маломощного делювия;

среди них различает: сплывы, оп-лывины

и осовы. Все они образуются в результате

насыщения и разжижения пород водой,

действуют обычно периодически и имеют

малую скорость движения.

аще

всего подвижка земляных масс на склонах

происходит вследствие сочетания ряда

причин. В зависимости от конкретных

условий и причин подвижки пород на

склонах имеют различную динамику и

разные формы проявления: они могут быть

поверхностными или глубокими. К

поверхностным относятся смещения

дернового покрова и маломощного делювия;

среди них различает: сплывы, оп-лывины

и осовы. Все они образуются в результате

насыщения и разжижения пород водой,

действуют обычно периодически и имеют

малую скорость движения.

Глубокие смещения, или собственно оползни, захватывают склон на глубину, иногда измеряемую десятками метров. Динамика оползневого процесса в данном случае зависит не только от причин развития оползней, но и от геологического строения склона (состава пород, условий их залегания, слоистости и т.д.).

К лассификация

оползней предусматривает

выделение собственно оползней, а также

их разновидностей в виде сплывов (или

сплывин) и оползней - обвалов. Собственно

оползни происходят только путем

скольжения земляных масс по склону.

Плоскость скольжения обычно

располагается на значительных глубинах

(многие метры). Сплывы - смещение земляных

масс на небольшой площади (сотни

квадратных метров) вследствие водонасыщения

верхних слоев. Глубина залегания

плоскости скольжения до 1 м. Свойственны

весеннему периоду годя. Оползни-обвалы

представляют собой смещение земляных

масс одновременно по типу скольжения

и обвала. Типичны для крутых склонов.

лассификация

оползней предусматривает

выделение собственно оползней, а также

их разновидностей в виде сплывов (или

сплывин) и оползней - обвалов. Собственно

оползни происходят только путем

скольжения земляных масс по склону.

Плоскость скольжения обычно

располагается на значительных глубинах

(многие метры). Сплывы - смещение земляных

масс на небольшой площади (сотни

квадратных метров) вследствие водонасыщения

верхних слоев. Глубина залегания

плоскости скольжения до 1 м. Свойственны

весеннему периоду годя. Оползни-обвалы

представляют собой смещение земляных

масс одновременно по типу скольжения

и обвала. Типичны для крутых склонов.

Ф. П. Саваренский выделил следующие типичные случаи, учитывающие влияние геологического строения на морфологию и динамику оползней: а) оползни в неслоистых породах (асеквентные); б) оползни по слоям или по трещинам, наклоненным в сторону склона (консеквентные); в) оползни, при которых поверхность скольжения сечет слои или породы различного состава (инсеквентные). Асеквентные оползни часто образуются вследствие изменения консистенции глинистых пород. Движение оползня начинается снизу, оползневое тело соскальзывает целиком, и образуется запрокинутая в сторону склона площадка — оползневый уступ. Консеквентные оползни могут начинаться как снизу, так и сверху. В последнем случае происходит смятие и дробление нижележащих частей склона с образованием бугров. Иногда соскальзывание пород по поверхностям, предопределенным геологическим строением склона, происходит быстро и сопровождается обвалами и дроблением пород. Инсеквентные оползни обычно возникают в результате изменения консистенции пород и гидродинамического давления, а также вследствие развития суффозии. Оползневое тело может передвигаться с разными скоростями как в плане, так и по глубине, в результате чего образуется очень сложная система трещин.

Существующие, представления о механизме оползнеобразования позволяет разделить всё многообразие, оползней на две группы по степени сохранности структуры смещающихся пород, определяющей их состояние и свойства. К группе I относятся оползни, приуроченные к коренным породам, отличающиеся относительной сохранностью первоначальной структуры смещающихся пород в массиве и резким измененном состояния и свойств в зонах разрушающих деформаций (зонах смещения). Оползни, входящие в группу II, характеризуются значительным или полным изменением структуры, состояния и свойств всей или почти всей массы смещающихся пород. Чаще всего такие оползни развиваются в поверхностных образованиях.

В пределах обеих групп оползни различаются по размерам глубине захвата, возрасту и фазам развития.

Задание 10 (вариант 10).Для конкретных инженерно-геологических условий (категория пород по сейсмическим условиям 1 и силе землетрясения – 7-8 баллов) составить прогноз характера разрушения зданий и сооружений и влияния на грунты и режим поверхностных и подземных вод.

Землетрясения — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами) или искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушением подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызывать также подъём лавы при вулканических извержениях.

Ежегодно на всей Земле происходит около миллиона землетрясений, но большинство из них так незначительны, что они остаются незамеченными.

Действительно сильные землетрясения, способные вызвать обширные разрушения, случаются на планете примерно раз в две недели. К счастью, большая их часть приходится на дно океанов, и поэтому не сопровождается катастрофическими последствиями (если землетрясение под океаном обходится без цунами).

Землетрясения наиболее известны по тем опустошениям, которые они способны произвести. Разрушения зданий и сооружений вызываются колебаниями почвы или гигантскими приливными волнами (цунами), возникающими при сейсмических смещениях на морском дне.

Причиной землетрясения является быстрое смещение участка земной коры как целого в момент пластической (хрупкой) деформации упруго напряжённых пород в очаге землетрясения. Большинство очагов землетрясений возникает близ поверхности Земли.

Скольжению пород вдоль разлома вначале препятствует трение. Вследствие этого, энергия, вызывающая движение, накапливается в форме упругих напряжений пород. Когда напряжение достигает критической точки, превышающей силу трения, происходит резкий разрыв пород с их взаимным смещением; накопленная энергия, освобождаясь, вызывает волновые колебания поверхности земли — землетрясения.

Землетрясения могут возникать также при смятии пород в складки, когда величина упругого напряжения превосходит предел прочности пород, и они раскалываются, образуя разлом.

Сейсмические волны, порождаемые землетрясениями, распространяются во все стороны от очага подобно звуковым волнам. Точка, в которой начинается подвижка пород называется фокусом, очагом или гипоцентром, а точка на земной поверхности над очагом — эпицентром землетрясения. Ударные волны распространяются во все стороны от очага, по мере удаления от него их интенсивность уменьшается.

1-Скальные грунты всех видов (в том числе вечномерзлые и вечномерзлые оттаявшие) невыветрелые и слабо-выветрелые: крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя: выветрелые и сильновыветрелые скальные и нескальные твердомерзлые (вечномерзлые) грунты при температуре минус 2°С и ниже при строительстве и эксплуатации по принципу I (сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии)

Задание 13 (д).Для расчетной схемы (Д) определить приток воды к подземным выработкам и сооружениям (схема).

схема

Расчетная схема для определения притока

воды к подземным выработкам и подземным

сооружениям:

Расчетная схема для определения притока

воды к подземным выработкам и подземным

сооружениям:

среднезернистые водовмещающие породы

Схема Д

Определим радиус влияния R по формуле Кусакина:

R=2 ∙S√ H∙Kф

S – понижение УГВ

H =11,8 м – мощность грунтовой воды

Т.к. высотная отметка УГВ равна 29,1 м, а отметка воды в скважине при откачке 25,0 м, то S=29,1 – 25,0= 4,1 м (принимаем для среднезернистого песка коэффициент фильтрации равный 10 м/сут.).

R=2 ∙ 4,1 √11,8 ∙ 10 = 89,1 м

Радиус колодца r=d /2= 1,2 /2= 0,6 м

Т=Н – S – I расстояние от дна колодца до водоупора

R/H= 89,1 / 11,8= 7,6 <10

Задание №14(17). Составить сводную таблицу свойств и характеристик для грунтов типов супеси тяжёлые, суглинки и глины.

Показатель |

Супеси тяжёлые |

Суглинки |

Глины |

Зерновой состав |

|

30-40% 0,002мм |

|

Степень выветрелости |

|

|

|

Сопротивление грунту при зондировании А) статическом Б) динамическом |

|

Суглинки (не моренные) очень прочные qc>10 |

Глины очень прочные qc>10 |

Коэффициент уплотнения |

|

|

|

Коэффициент пористости, е |

Среднее значение 0,6 |

Среднее значение 0,61 |

Среднее значение 0,75 |

Величина пористости |

|

0,65-0,85 |

|

Число пластичности, Ip |

1-7 |

12-17 |

>17 |

Показатель консистенции, IL |

|

<0 |

|

По степени плотности, ID |

|

|

|

Угол внутреннего трения, град. |

24-30 |

21-30 |

11-18 |

Относительная просадочность |

|

Среднее значение 0,003 |

|

Степень влажности |

|

Среднее значение 0,86 |

|

Коэффициент хрупкости |

|

|

|

Истираемость |

|

|

|

Предел прочности, МПа |

|

|

|

Водопоглащение, % |

|

|

|

Показатель твёрдости по шкале Мооса |

|

|

|

Пустотность, % |

|

|

|

Грязеёмкость, мг/см |

|

|

|

Коэффициент фильтрации, м/сут |

|

0,01-0,05 |

|

Максимальная молекулярная влагоёмкость, % |

|

11,82 |

|

Высота капиллярного поднятия, м |

|

3,5-6,5 |

|

Задание №16(8): Определить характер воздействия и последствия фактора №8 (технические воздействия) на устойчивость откосов и меры борьбы со склоновыми процессами.

На устойчивость откосов влияют следующие действующие факторы: ненарушенные рыхлые породы, условия залегания, гидрогеологогические условия, выветривание, профиль откоса, морфологические условия, нагрузки, технические воздействия, растительность, деятельность животных.

Каждый из этих факторов влияет на устойчивость откосов, многие из этих факторов взаимосвязаны.

Впоследствии неустойчивые откосы могут стать причиной различных склоновых процессов, таких как обвалы, оползни и т.п..

К склонам относятся участки поверхности Земли с углом наклона, превышающим 1°. Они занимают не меньше 3/4 площади суши. В зависимости от особенностей состава горных пород склоновые процессы имеют различный облик:

Оползни — скользящее смещение масс рыхлых горных пород по склону под действием силы тяжести.

Оползнями называют и формы рельефа, возникшие в результате оползания на склонах долин, на берегах рек,озер, морей. Скольжение масс породы происходит по склонам, подмываемым берегам рек. «Подошва» оползня часто скользит по насыщенному водой слою. Поэтому весной после продолжительных дождей оползни оживают. Скорость их движения различна.Сползший оползень покрывает нижнюю часть склона ступенями или буграми. Оползень может толкать перед собой рыхлые горные породы, из которых у подножья холма образуется оползневый вал.

Оползневый рельеф типичен для побережья Черного и Азовского морей, для южной части Русской равнины. Нередко на поверхности оползня сохраняются деревья, росшие здесь до его образования. При сползании они наклоняются в разные стороны, и возникает так называемый «пьяный лес».

Оползни могут разрушить дома, транспортные магистрали, приводят к человеческим жертвам. Так как они наносят большой ущерб народному хозяйству, с ними ведется борьба, заключающаяся главным образом в отводе поверхностных и грунтовых вод от места, подверженного оползневым явлениям. Изучением этого явления и борьбой с ним занимаются специальные оползневые станции.

Обвал — это быстрое обрушение крупных глыб или массива горных пород с крутых откосов. Возникает он внезапно, когда породы на склоне теряют устойчивость в результате подмыва их рекой или морем, а также при землетрясениях, при строительных работах на склонах. Обвалы отличаются от оползней тем, что последние сползают без опрокидывания и сильного дробления. Особенно грандиозны обвалы в молодых горах.

Лавины — большие массы снега, обрушивающиеся с горных склонов. Они вовлекают в движение горные породы, слагающие склоны. Внизу, у основания склонов, скапливаются снесенные с них обломки, разбитые деревья, содранный дерн.

Лавине предшествуют сильные снегопады и метели. Сила ее огромна: ведь в одно мгновение обрушивается до миллиона тонн плотно слежавшегося за зиму снега.

Лавины можно предвидеть. С этой целью создана сеть лавинных станций на Кавказе, Тянь-Шане, Памире, в Хибинах. На станциях ведутся постоянные наблюдения за погодой, накоплением снега, состоянием очагов лавинной опасности, поскольку это явление приносит большие разрушения и человеческие жертвы. Различные меры защиты выбираются в зависимости от конкретных условий.

Склоновые процессы, как и выветривание, относятся к экзогенным (внешним) процессам, влияющим на изменение рельефа.

Задание 17(13). Описать камеральные работы при инженерно-геологических исследованиях.

Камеральные работы – всесторонняя научная обработка и обобщение материалов, собранных в процессе полевых топографических, геологических и др. специальных исследований какой-либо территории или каких-либо геологических объектов.

В процессе камеральных работ составляются сводные отчёты и графические, табличные и текстовые документы, отражающие результаты проведённых полевых работ.

Требования к камеральным работам устанавливаются действующими инструкциями и положениями в зависимости от целей и задач проведённых работ, а затраты на их производство определяются по справочникам укрупнённых сметных норм (СУСН) или обосновываются при проектировании геологоразведочных работ.

Камеральные работы по геологической съёмке включают палеонтологическое, геохронологическое, литолого-петрографическое, минералого-геохимическое, структурное, геофизическое и др. изучение образцов и проб геологических пород для выявления их состава, строения и возрастных взаимоотношений.

Камеральные работы включают обобщение и увязку всех полевых, лабораторных и литературных материалов с составлением стратиграфических колонок, геологических разрезов и карт. Отчёт по геолого-съёмочным работам состоит из текста, графических и текстовых приложений, комплектов обязательных и специальных карт.

Комплекты обязательных карт включают геологическую карту заданного масштаба со сводной стратиграфической колонкой и геологическими разрезами, карты фактического материала, четвертичных отложений и карту полезных ископаемых, их размещения и прогноза. Содержание специальных карт определяется проектами геолого-съёмочных работ.

В состав камеральных работ по поискам полезных ископаемых, кроме перечисленных видов работ входит оценка всех проявлений полезных ископаемых, изучение их вещественного (химического и минерального) состава и условий залегания, а также оценка прогнозных ресурсов, определяющих перспективы рудоносности всей изучаемой территории.

По результатам разведочных работ составляется окончательный отчёт с подсчётом разведанных и предварительно оценённых запасов, а также прогнозных ресурсов полезных ископаемых для их последующего рассмотрения и утверждения.

Задание 18(6). Ручное ударно - вращательное бурение скважин

Ручное бурение скважин на воду как промышленный способ применялось еще сравнительно недавно. Да и теперь оно возможно в тех местах, куда трудно доставить буровую технику.

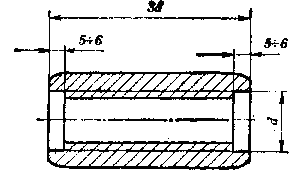

Ручным ударно-вращательным бурением, используя только мускульную силу человека, проходят скважины наибольшим диаметром 200–250 мм и глубиной до 70 м, а в отдельных случаях – и до 100 м.

Проходку скважины ударно-вращательным бурением ведут вращением различных буров, а в твердых и сыпуче-плывучих породах – долблением специальными долотами и стаканами. Эти буровые инструменты подсоединяют к стержням – буровым штангам, которые соответственно вращают руками или попеременно поднимают и сбрасывают в забой. Отсюда и название способа проходки «ручное ударно-вращательное бурение».

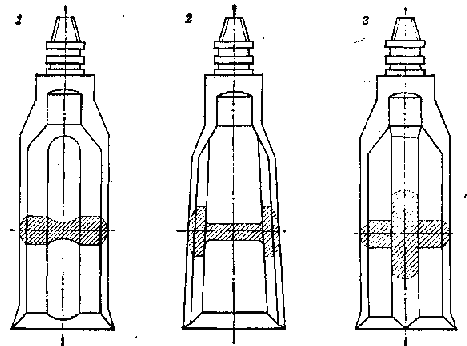

Для проходки пластичных пород (глины и смеси глин с песками) наиболее приспособленным инструментом являются ложковые буры (ложки).

Ложка – это полуцилиндр, свернутый из листовой стали, с левой отогнутой режущей кромкой (если смотреть сверху).

Порода в полости полуцилиндра удерживается сжатием и прилипанием, поэтому продольная щель между кромками для более сыпучих пород должна быть более узкой.

Ложка забирает породу вертикальной и нижней режущими кромками. Нижнюю часть ложки устраивают по-разному. Для самодельного исполнения наиболее доступны следующие варианты (рис. 20): низ ложки выполнен ковшеобразным резцом; низ ложки с левой стороны сделан в виде резца, а с правой – в виде поперечного выступа, причем между этими отгибами можно пропустить сверло по металлу и приварить его к телу ложки. И то и другое несложно выполнить, если есть возможность нагреть металл до пластичного состояния. Ложку можно также сделать из трубы подходящего диаметра и использовать ее даже без термического упрочнения режущих кромок. Существенной особенностью ложковых буров является то, что их корытообразный корпус обычно смещают на некоторое расстояние от оси вращения. Так, у бура со сверлом ось нижнего сверла и ось вращения штанги должны совпадать, а ось тела ложки следует сместить на расстояние е (эксцентриситет), равное 10–15 мм. Такой ложковый бур, вращаясь в скважине, своей продольной режущей кромкой будет вырабатывать в породе скважину большего диаметра по сравнению с диаметром ложки. Подобное уширение скважины необходимо для прохода обсадных труб, внутренний диаметр которых в большинстве случаев приходится брать больше наружного диаметра ложки. Объясняется это тем, что при опасности обвалов стенок скважины бурение и закрепление скважины обсадной трубой ведут одновременно, и ложка должна при этом проходить в обсадную трубу.

Порода, которую ложка забирает в забое скважины, извлекается на поверхность вместе с инструментом. За одну забурку ложкой обычно углубляют скважину на 30–40 см.

Иногда самодельный буровой инструмент делают в виде простого бурава – стального диска с вырезанным узким сектором и отогнутыми кромками.

Конечно, можно что-то сделать и таким буром в пластичных, необваливающихся породах. Однако он очень легко уходит в сторону, вызывая часто недопустимое искривление ствола скважины. Если еще с этим как-то можно бороться установкой выше бура центрирующего пояска, то об уширении скважины для обсадной трубы в данном случае не может быть и речи.

Ручное

бурение скважин на воду как промышленный

способ применялось еще сравнительно

недавно. Да и теперь оно возможно в тех

местах, куда трудно доставить буровую

технику. Ручным ударно-вращательным

бурением, используя только мускульную

силу человека, проходят скважины

наибольшим диаметром 200 — 250 мм и глубиной

до 70 м, а в отдельных случаях — и до 100

м. Проходку скважины ударно-вращательным

бурением ведут вращением различных

буров, а в твердых и сыпуче-плывучих

породах — долблением специальными

долотами и стаканами. Эти буровые

инструменты подсоединяют к стержням —

буровым штангам, которые соответственно

вращают руками или попеременно поднимают

и сбрасывают в забой. Отсюда и название

способа проходки «ручное ударно-вращательное

бурение».

Ручное

бурение скважин на воду как промышленный

способ применялось еще сравнительно

недавно. Да и теперь оно возможно в тех

местах, куда трудно доставить буровую

технику. Ручным ударно-вращательным

бурением, используя только мускульную

силу человека, проходят скважины

наибольшим диаметром 200 — 250 мм и глубиной

до 70 м, а в отдельных случаях — и до 100

м. Проходку скважины ударно-вращательным

бурением ведут вращением различных

буров, а в твердых и сыпуче-плывучих

породах — долблением специальными

долотами и стаканами. Эти буровые

инструменты подсоединяют к стержням —

буровым штангам, которые соответственно

вращают руками или попеременно поднимают

и сбрасывают в забой. Отсюда и название

способа проходки «ручное ударно-вращательное

бурение».

Ложковые буры: а — с ковшеобразным резцом; б — с отгибами и сверлом

Для проходки пластичных пород (глины и смеси глин с песками) наиболее приспособленным инструментом являются ложковые буры (ложки). Ложка — это полуцилиндр, свернутый из листовой стали, например Ст. 3, с левой отогнутой режущей кромкой (если смотреть сверху). Порода в полости полуцилиндра удерживается сжатием и прилипанием,- поэтому продольная щель между кромками для более сыпучих пород должна быть более узкой. Ложка забирает породу верти реальной и нижней режущими кромками. Нижнюю часть ложки устраивают по-разному. Для самодельного исполнения наиболее доступны следующие варианты (рис. 11): низ ложки выполнен ковшеобразным резцом; низ ложки с левой стороны сделан в виде резца, а с правой — в виде поперечного выступа, причем между этими отгибами можно пропустить сверло по металлу и приварить его к телу ложки. И то и другое несложно выполнить, если есть возможность нагреть металл до пластичного состояния. Ложку можно также сделать из трубы подходящего диаметра и использовать ее даже без термического упрочнения режущих кромок. Существенной особенностью ложковых буров является то, что их корытообразный корпус обычно смещают на некоторое расстояние от ось вращения. Так, у бура со сверлом ось нижнего сверла и ось вращения штанги должны совпадать, а ось тела ложки следует сместить на расстояние е (эксцентриситет), равное 10 — 15 мм. Такой ложковый бур, вращаясь в скважине, своей продольной режущей кромкой будет вырабатывать в породе скважину большего диаметра но сравнению с диаметром ложки. Подобное уширепие скважины необходимо для прохода обсадных труб, внутренний диаметр которых в большинстве случаев приходится брать больше наружного диаметра ложки. Объясняется это тем, что при опасности обвалов стенок скважины бурение и закрепление скважины обсадной трубой ведут одновременно, и ложка должна при этом проходить в обсадную трубу. Порода, которую ложка забирает в забое скважины, извлекается на поверхность вместе с инструментом. За одну забурку ложкой обычно углубляют скважину на 30 — 40 см. Иногда самодельный буровой инструмент делают в виде простого бурава — стального диска с вырезанным узким сектором и отогнутыми кромками. Конечно, можно что-то сделать и таким буром в пластичных и обваливающихся породах. Однако он очень легко уходит в сторону, вызывая часто недопустимое искривление ствола скважины. Если еще с этим как-то можно бороться установкой выше бура центрирующего пояска, то об устройстве скважины для обсадной трубы в данном случае не может быть и речи.

Для бурения плотных

глин и суглинков применяют змеевиковый

бур (змеевик), напоминающий бурав по

дереву (рис. 12). Нижнее режущее лезвие

змеевика имеет форму ласточкина хвоста

и должно закаливаться. Змеевик действует

подобно штопору: вращаясь, он ввинчивается

в породу. При подъеме бура порода

удерживается на его винтовых лопастях.

Змеевик во время работы приподнимают

на несколько сантиметров через каждые

1,5 — 2 оборота буровых штанг для отрыва

от основного массива породы. В противном

случае усилие подъема будет очень велико

и штанги можно порвать.

.

Змеевиковый бур

Изготовить самому

такой змеевик трудно, поэтому в

самодеятельном бурении вместо него с

успехом используют отрезки винтовых

шнеков от сельхозмашин. Для этого берут

часть шнека с 6 — 4 витками, снизу

приваривают сверло по металлу (или

просто конический штырь) для

центрирования-бура в забое, а сверху —

отрезок трубы для соединения со штангами.

Хорошие результаты получают, приспосабливая

для бурения плотных глин и суглинков

рыболовные ледовые буры.

Для проходки

твердых пород и валунно-галечниковых

отложений служит буровые долота. При

необходимости их также делают

эксцентричными по отношению к оси шейки,

чтобы вырабатывать уширенную скважину,

доступную для прохода обсадной трубы.

Долота изготавливают из закаливающихся

сталей УЮ, 45, 65Г, 40ХН и др.) и закалывают

до твердости зубила на высоту не более

25 мм. В зависимости от крепости проходимых

пород лезвие долот должно иметь различный

угол заострения. Для проходки относительно

мягких пород угол заострения (двугранный

угол) — 70 — 80°, для твердых пород 110 —

130°. Долота имеют разную форму применительно

к различным по буримости породам (рис.

13). Бурение не очень твердых пород ведут

зубильным (плоским долотом), более

твердых — двутавровым и с Z-образным

лезвием. Для бурения твердых трещиноватых

пород служит крестовое долото, у которого

два лезвия пересекаются под прямым

углом, — это препятствует его заклиниванию

в трещине. Скругляющее долото применяют

также для проходки твердых пород, оно

обеспечивает более правильную округлость

скважины и дает хорошие результаты при

проходке трещиноватых пород и

валуно-галечниковых отложений.

Эксцентричное долото разрабатывает

скважины большего диаметра, чем размер

лезвия. Для раздробления небольших

валунов или отодвигания их в сторону в

забое применяют долото в форме клипа —

пирамидальное долото.

Сделать самому

в домашних условиях долота классической

формы, представленные на рис. 13, чрезвычайно

сложно. Изготовляют их ковкой в штампах

из цельной заготовки, сварка категорически

запрещается, так как при сварке

закаливающихся сталей шов в обычных

условиях получается хрупким. Для

изготовления таких долот необходимы:

кузнечно-прессовое тяжелое оборудование,

закрытые печи с восстановительной

атмосферой, специальная технологическая

оснастка и т. п. Кузнецы, работающие в

настоящее время вручную еще в некоторых

ремонтных мастерских, неспособны сделать

такие долота из-за невозможности прогреть

массивную заготовку в открытом горне

и невозможности удержать ее раскаленную

в клещах из-за большой массы. Например,

наименьшее плоское долото с длиной

лезвия 148 мм имеет массу 42 кг. Поэтому

форму долот надо воспринимать как

«информацию к размышлению» при

конструировании самодельных аналогов.

Итак,

возникает проблема. Решить ее можно

следующим образом: либо фрезеровать

долото из цельной заготовки (такую

возможность имеет далеко не каждый);

либо все же попытаться сварить долото

из мягкой стали (имея в виду его

непродолжительную работу) с твердосплавной

наплавкой режущих кромок, либо сделать

долото составным, то есть корпус сварить

из мягкой стали, а режущую часть набрать

из таких стальных зубильных лезвий,

которые кузнец смог бы прогреть, вручную

отковать о закалить.

На рис. 14 показаны

составные долота, способные разрабатывать

скважину диаметром 250 мм. Все долота

сделаны в основном своими руками,

опробованы на практике (поработали они

основательно), показав хорошие

результаты.

.

Змеевиковый бур

Изготовить самому

такой змеевик трудно, поэтому в

самодеятельном бурении вместо него с

успехом используют отрезки винтовых

шнеков от сельхозмашин. Для этого берут

часть шнека с 6 — 4 витками, снизу

приваривают сверло по металлу (или

просто конический штырь) для

центрирования-бура в забое, а сверху —

отрезок трубы для соединения со штангами.

Хорошие результаты получают, приспосабливая

для бурения плотных глин и суглинков

рыболовные ледовые буры.

Для проходки

твердых пород и валунно-галечниковых

отложений служит буровые долота. При

необходимости их также делают

эксцентричными по отношению к оси шейки,

чтобы вырабатывать уширенную скважину,

доступную для прохода обсадной трубы.

Долота изготавливают из закаливающихся

сталей УЮ, 45, 65Г, 40ХН и др.) и закалывают

до твердости зубила на высоту не более

25 мм. В зависимости от крепости проходимых

пород лезвие долот должно иметь различный

угол заострения. Для проходки относительно

мягких пород угол заострения (двугранный

угол) — 70 — 80°, для твердых пород 110 —

130°. Долота имеют разную форму применительно

к различным по буримости породам (рис.

13). Бурение не очень твердых пород ведут

зубильным (плоским долотом), более

твердых — двутавровым и с Z-образным

лезвием. Для бурения твердых трещиноватых

пород служит крестовое долото, у которого

два лезвия пересекаются под прямым

углом, — это препятствует его заклиниванию

в трещине. Скругляющее долото применяют

также для проходки твердых пород, оно

обеспечивает более правильную округлость

скважины и дает хорошие результаты при

проходке трещиноватых пород и

валуно-галечниковых отложений.

Эксцентричное долото разрабатывает

скважины большего диаметра, чем размер

лезвия. Для раздробления небольших

валунов или отодвигания их в сторону в

забое применяют долото в форме клипа —

пирамидальное долото.

Сделать самому

в домашних условиях долота классической

формы, представленные на рис. 13, чрезвычайно

сложно. Изготовляют их ковкой в штампах

из цельной заготовки, сварка категорически

запрещается, так как при сварке

закаливающихся сталей шов в обычных

условиях получается хрупким. Для

изготовления таких долот необходимы:

кузнечно-прессовое тяжелое оборудование,

закрытые печи с восстановительной

атмосферой, специальная технологическая

оснастка и т. п. Кузнецы, работающие в

настоящее время вручную еще в некоторых

ремонтных мастерских, неспособны сделать

такие долота из-за невозможности прогреть

массивную заготовку в открытом горне

и невозможности удержать ее раскаленную

в клещах из-за большой массы. Например,

наименьшее плоское долото с длиной

лезвия 148 мм имеет массу 42 кг. Поэтому

форму долот надо воспринимать как

«информацию к размышлению» при

конструировании самодельных аналогов.

Итак,

возникает проблема. Решить ее можно

следующим образом: либо фрезеровать

долото из цельной заготовки (такую

возможность имеет далеко не каждый);

либо все же попытаться сварить долото

из мягкой стали (имея в виду его

непродолжительную работу) с твердосплавной

наплавкой режущих кромок, либо сделать

долото составным, то есть корпус сварить

из мягкой стали, а режущую часть набрать

из таких стальных зубильных лезвий,

которые кузнец смог бы прогреть, вручную

отковать о закалить.

На рис. 14 показаны

составные долота, способные разрабатывать

скважину диаметром 250 мм. Все долота

сделаны в основном своими руками,

опробованы на практике (поработали они

основательно), показав хорошие

результаты.

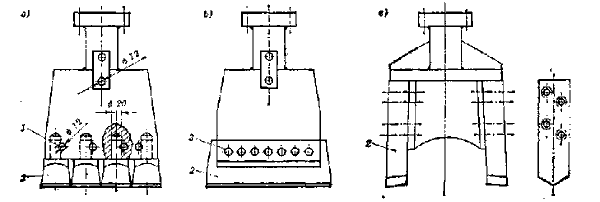

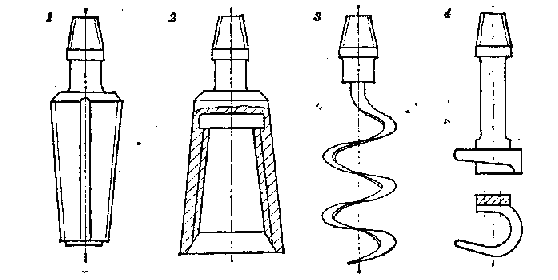

Буровые

долота: 1 — зубильное (плоское); 2 —

двутавровое; 3 — крестовое; 4 — скругляющее;

5 — эксцентричное; 6 — пирамидальное

Корпус

долота (а) вырезали кислородным резаком

из стальной пластины толщиной 40 мм.

Механической обработке его не подвергали,

кроме незначительной зачистки на

наждаке. К корпусу сверху приварена

электросваркой шейка для соединения

со штангами. Снизу просверлены 4 глухих

отверстия диаметром 20 мм для вставных

зубильных лезвий и 4 сквозных боковых

отверстия диаметром 12 мм для цилиндрических

клиньев, закрепляющих зубильные лезвия.

Зубильные лезвия были откованы кузнецом

из заготовок (инструментальная сталь

УЮ), предварительно выточенных на

токарном станке. После ковки в закалки

зубильные лезвия были заточены, на

хвостовиках напильником сделаны лыски.

Затем лезвия закрепили в отверстиях

цилиндрическими клиньями, нарезанными

из стального прутка диаметром 12 мм.

Клиновые лыски на этих деталях также

сделали напильни-ком. Вставные зубильные

лезвия можно отковать не из точеных

заготовок, а, к примеру, из изношенных

пальцев тракторных гусениц. Смонтировать

зубильные лезвия в корпусе также можно

по-разному — в линию, крестообразно,

змейкой и др., приблизив форму долот к

вышеописанным классическим образцам.

Все это, попятно, легко сделать в одном

корпусе, меняя только зубильные

лезвия.

Буровые

долота: 1 — зубильное (плоское); 2 —

двутавровое; 3 — крестовое; 4 — скругляющее;

5 — эксцентричное; 6 — пирамидальное

Корпус

долота (а) вырезали кислородным резаком

из стальной пластины толщиной 40 мм.

Механической обработке его не подвергали,

кроме незначительной зачистки на

наждаке. К корпусу сверху приварена

электросваркой шейка для соединения

со штангами. Снизу просверлены 4 глухих

отверстия диаметром 20 мм для вставных

зубильных лезвий и 4 сквозных боковых

отверстия диаметром 12 мм для цилиндрических

клиньев, закрепляющих зубильные лезвия.

Зубильные лезвия были откованы кузнецом

из заготовок (инструментальная сталь

УЮ), предварительно выточенных на

токарном станке. После ковки в закалки

зубильные лезвия были заточены, на

хвостовиках напильником сделаны лыски.

Затем лезвия закрепили в отверстиях

цилиндрическими клиньями, нарезанными

из стального прутка диаметром 12 мм.

Клиновые лыски на этих деталях также

сделали напильни-ком. Вставные зубильные

лезвия можно отковать не из точеных

заготовок, а, к примеру, из изношенных

пальцев тракторных гусениц. Смонтировать

зубильные лезвия в корпусе также можно

по-разному — в линию, крестообразно,

змейкой и др., приблизив форму долот к

вышеописанным классическим образцам.

Все это, попятно, легко сделать в одном

корпусе, меняя только зубильные

лезвия.

.

Составные самодельные долота: 1 — клин;

2 — вставное лезвие; 3 — заклепка

Лезвия

долота (б) изготовили из куска листовой

рессоры, которую обрезали кислородным

резаком в размер, отпустили, просверлили

отверстия и установили на заклепках в

корпус, подготовленный сваркой из

нарубленных стальных пластин. Клепка

горячая. Для долота (в) в качестве лезвий

использовали обрезки отличной стали

от гильотинных ножниц для рубки листового

металла. Толщина обрезков 36 мм, поэтому

вставные долота получились очень

«мощными» и показали хорошие результаты

при проходке отложений. Форма этого

долота в какой-то мере воспроизводит

классическое скругляющее долото.

Как

видим, во всех случаях соединение лезвий,

сделанных из закаливающихся сталей, с

корпусом из стали, не способной к закалке,

выполнено клиньями, заклепками, болтами,

по только не сваркой, которая бы дала

хрупкий шов.

Конечно, у самодельных

составных долот, да еще изготовленных

с применением сварки, ресурс работы и

производительность будут меньше, но уж

тут, как говорится, не до жиру... Тем более

что задача самодеятельного бурильщика

сделать только одну свою скважину, а

для этого составного долота должно

хватить. Но всяком случае, в практике

автора вставные лезвия тупились, но

поломок не было. Кстати, по старым

инструкциям при каждом поднятии долота

из забоя на поверхность его нужно

тщательно осматривать, своевременно

производить заточку и т. д.

Заметим,

что если в породе много валунов, может

оказаться легче поднять их на поверхность,

чем дробить в забое. На этот счет

самодеятельными бурильщиками придумано

немало хитроумных устройств: различные

«пауки», вилки с тремя-четырьмя стальными

зубьями и др. Автор при глубине до 10 м

применял сачок — овальный стальной

пруток с мешком (пруток приварен к

штанге) и «гарпун» — заостренный стальной

стерженьке приваренной на конце под

углом острой пластинкой. Вылавливали

валуны так: «гарпуном» валун выворачивали

из окружающего плотного суглинка,

предварительно размоченного водой, и

закатывали в сачок.

Для бурения пород

рыхлых, сыпучих, обломочных (пески,

гравий, галечник, ил), пород, наполненных

водой, а также для чистки скважины после

работы долотом применяют инструмент,

называемый желонкой. Последняя

представляет собой отрезок трубы длиной

2 — 3 м, иногда до 4 м, снабженной внизу

башмаком с клапаном, а вверху — устройством

для соединения со штангами (рис. 15).

Клапан обычно делается плоским из

стальной пластины с уплотнением резиной,

кожей или без него. В желонках небольшого

диаметра применяют шариковый клапан.

При сбрасывании в забой башмак желонки

врезается в породу, которая приподнимает

клапан и входит в трубу. Когда желонку

поднимают, клапан закрывается и удерживает

избранную породу. После заполнения

породой желонку извлекают на поверхность

и очищают, поворачивая ее для этого

вверх клапаном с помощью специального

устройства, позволяющего по отсоединять

желонку от штанги. Бурильщику, который

впервые «изобретает» желонку из случайных

материалов, порекомендуем не гнаться

за производительностью и сделать общую

высоту желонки поменьше, скажем, около

1 м, и с боковым окном (рис. 16), чтобы можно

было рукой дотянуться до клапана. Через

это окно можно ее и чистить не переворачивая.

Косынки и конус в верхней части желонки

предназначены для того, чтобы при подъеме

не зацепить желопку за обсадную трубу.

В

качестве буровых штанг для неглубокого

бурения (до 25 м) вполне достаточными по

прочности являются газовые трубы

внутренним диаметром 33 мм (применяют

также трубы диаметром 42 и 48 мм). Длина

труб отдельных звеньев штанги — 5 м.

Отбирая трубы для штанг, надо внимательно

осмотреть сварные швы. Если швы плохо

проварены, то во время бурения при

скручивающих нагрузках они легко

расходятся.

Обычные водопроводные

или газовые муфты для соединения штанг

нежелательны из-за недостаточных

прочности и длины. Для соединения буровых

штанг лучите изготовить специальные

муфты Польшей, длины, бочкообразной

формы и с гладкими концевыми внутренними

проточками, в которые концы свинчиваемых

штанг должны плотно заходить своими

ненарезанными частями (рис. 17). Последнее

делается для того, чтобы уменьшить

опасные изгибающие нагрузки в концевых

сечениях штанг, ослабленных резьбой.

Конечно, намного ускоряет процесс

соединения-разъединения штанг коническая

резьба. Однако сделать такую резьбу

очень трудно, и если, что скорее всего,

придется ограничиться цилиндрической

резьбой, то нарезать ее на штангах надо

на токарном станке или клуппом с

направляющей втулкой, чтобы избежать

перекоса резьбы.

.

Составные самодельные долота: 1 — клин;

2 — вставное лезвие; 3 — заклепка

Лезвия

долота (б) изготовили из куска листовой

рессоры, которую обрезали кислородным

резаком в размер, отпустили, просверлили

отверстия и установили на заклепках в

корпус, подготовленный сваркой из

нарубленных стальных пластин. Клепка

горячая. Для долота (в) в качестве лезвий

использовали обрезки отличной стали

от гильотинных ножниц для рубки листового

металла. Толщина обрезков 36 мм, поэтому

вставные долота получились очень

«мощными» и показали хорошие результаты

при проходке отложений. Форма этого

долота в какой-то мере воспроизводит

классическое скругляющее долото.

Как

видим, во всех случаях соединение лезвий,

сделанных из закаливающихся сталей, с

корпусом из стали, не способной к закалке,

выполнено клиньями, заклепками, болтами,

по только не сваркой, которая бы дала

хрупкий шов.

Конечно, у самодельных

составных долот, да еще изготовленных

с применением сварки, ресурс работы и

производительность будут меньше, но уж

тут, как говорится, не до жиру... Тем более

что задача самодеятельного бурильщика

сделать только одну свою скважину, а

для этого составного долота должно

хватить. Но всяком случае, в практике

автора вставные лезвия тупились, но

поломок не было. Кстати, по старым

инструкциям при каждом поднятии долота

из забоя на поверхность его нужно

тщательно осматривать, своевременно

производить заточку и т. д.

Заметим,

что если в породе много валунов, может

оказаться легче поднять их на поверхность,

чем дробить в забое. На этот счет

самодеятельными бурильщиками придумано

немало хитроумных устройств: различные

«пауки», вилки с тремя-четырьмя стальными

зубьями и др. Автор при глубине до 10 м

применял сачок — овальный стальной

пруток с мешком (пруток приварен к

штанге) и «гарпун» — заостренный стальной

стерженьке приваренной на конце под

углом острой пластинкой. Вылавливали

валуны так: «гарпуном» валун выворачивали

из окружающего плотного суглинка,

предварительно размоченного водой, и

закатывали в сачок.

Для бурения пород

рыхлых, сыпучих, обломочных (пески,

гравий, галечник, ил), пород, наполненных

водой, а также для чистки скважины после

работы долотом применяют инструмент,

называемый желонкой. Последняя

представляет собой отрезок трубы длиной

2 — 3 м, иногда до 4 м, снабженной внизу

башмаком с клапаном, а вверху — устройством

для соединения со штангами (рис. 15).

Клапан обычно делается плоским из

стальной пластины с уплотнением резиной,

кожей или без него. В желонках небольшого

диаметра применяют шариковый клапан.

При сбрасывании в забой башмак желонки

врезается в породу, которая приподнимает

клапан и входит в трубу. Когда желонку

поднимают, клапан закрывается и удерживает

избранную породу. После заполнения

породой желонку извлекают на поверхность

и очищают, поворачивая ее для этого

вверх клапаном с помощью специального

устройства, позволяющего по отсоединять

желонку от штанги. Бурильщику, который

впервые «изобретает» желонку из случайных

материалов, порекомендуем не гнаться

за производительностью и сделать общую

высоту желонки поменьше, скажем, около

1 м, и с боковым окном (рис. 16), чтобы можно

было рукой дотянуться до клапана. Через

это окно можно ее и чистить не переворачивая.

Косынки и конус в верхней части желонки

предназначены для того, чтобы при подъеме

не зацепить желопку за обсадную трубу.

В

качестве буровых штанг для неглубокого

бурения (до 25 м) вполне достаточными по

прочности являются газовые трубы

внутренним диаметром 33 мм (применяют

также трубы диаметром 42 и 48 мм). Длина

труб отдельных звеньев штанги — 5 м.

Отбирая трубы для штанг, надо внимательно

осмотреть сварные швы. Если швы плохо

проварены, то во время бурения при

скручивающих нагрузках они легко

расходятся.

Обычные водопроводные

или газовые муфты для соединения штанг

нежелательны из-за недостаточных

прочности и длины. Для соединения буровых

штанг лучите изготовить специальные

муфты Польшей, длины, бочкообразной

формы и с гладкими концевыми внутренними

проточками, в которые концы свинчиваемых

штанг должны плотно заходить своими

ненарезанными частями (рис. 17). Последнее

делается для того, чтобы уменьшить

опасные изгибающие нагрузки в концевых

сечениях штанг, ослабленных резьбой.

Конечно, намного ускоряет процесс

соединения-разъединения штанг коническая

резьба. Однако сделать такую резьбу

очень трудно, и если, что скорее всего,

придется ограничиться цилиндрической

резьбой, то нарезать ее на штангах надо

на токарном станке или клуппом с

направляющей втулкой, чтобы избежать

перекоса резьбы.

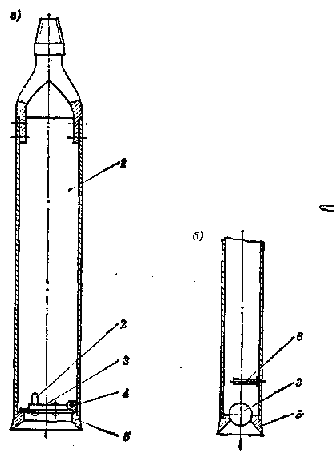

Желонки:

а — с плоским клапаном: 6 — с шариковым

клапаном; 1 — труба; 2 — отбивной штифт;

3 — клапан; 4 — ось; 5 — башмак; 6 —

ограничитель

Желонки:

а — с плоским клапаном: 6 — с шариковым

клапаном; 1 — труба; 2 — отбивной штифт;

3 — клапан; 4 — ось; 5 — башмак; 6 —

ограничитель

Самодельная

желонка: 1 — ударная штанга; 2 — окно; 3

— клапан; 4 — башмак

Самодельная

желонка: 1 — ударная штанга; 2 — окно; 3

— клапан; 4 — башмак

.

Муфта

В самодеятельном бурении

применяют и другие способы соединения

штанг: на фланцах, штифтами с помощью

соединительных втулок или патрубков

из труб меньшего диаметра. Однако оба

эти способа не позволяют добиться

надежного соединения штанг вследствие

небольших погрешностей в установке

фланцев на сварке и люфта во втулках. А

устранить эти дефекты практически

невозможно.

При подъеме и спуске

штанг в скважину их развинчивают не по

одному звену (колену), а по два или по

три — «столбами», или «свечами». «Столбы»

нельзя класть на землю, так как при

подъеме с земли они гнутся. Их надо

удерживать в вертикальном положении,

прислонив к надежной опоре. В старину,

если бурение производилось без вышки,

назначением одного рабочего в буровой

команде было удерживать «столбы» руками

в вертикальном положении. Штанги в

«свечах» можно соединять цилиндрическими

резьбами, а для соединения «свечей»

между собой очень хорошо применить

конические.

Когда нет подходящих

труб, штанги можно сделать из дерева с

металлическими наконечниками, соединяя

их внахлестку на болтах. В старинных

руководствах эта конструкция описана

как вполне реальная. Дерево для штанг:

тонкослойная ель, лиственница, ясень,

дуб. Деревянными штангами бурили на

небольшую глубину при диаметре скважины

до 3 дюймов только ударным способом.

При

свинчивании-развинчивании штанги висят

в скважине на подкладной вилке, опираясь

на нее муфтой, для этой же цели, а также

для подъема и спуска штанг в скважину

служит фарштуль (рис. 18). Фарштуль состоит

из серьги, надетой своими ушками на

цапфы массивной траверсы с вырезом

посредине для пропуска рабочих штанг.

Вырез закрывается откидной щеколдой

(собачкой, заградительной планкой или

шпилькой). Штанга, заведенная в фарштуль,

садится муфтой на края выреза

траверсы.

Вращательное движение

штанг в скважине осуществляется с

помощью накидного хомута, который может

быть выполнен из дерева и стягиваться

шпильками.

.

Муфта

В самодеятельном бурении

применяют и другие способы соединения

штанг: на фланцах, штифтами с помощью

соединительных втулок или патрубков

из труб меньшего диаметра. Однако оба

эти способа не позволяют добиться

надежного соединения штанг вследствие

небольших погрешностей в установке

фланцев на сварке и люфта во втулках. А

устранить эти дефекты практически

невозможно.

При подъеме и спуске

штанг в скважину их развинчивают не по

одному звену (колену), а по два или по

три — «столбами», или «свечами». «Столбы»

нельзя класть на землю, так как при

подъеме с земли они гнутся. Их надо

удерживать в вертикальном положении,

прислонив к надежной опоре. В старину,

если бурение производилось без вышки,

назначением одного рабочего в буровой

команде было удерживать «столбы» руками

в вертикальном положении. Штанги в

«свечах» можно соединять цилиндрическими

резьбами, а для соединения «свечей»

между собой очень хорошо применить

конические.

Когда нет подходящих

труб, штанги можно сделать из дерева с

металлическими наконечниками, соединяя

их внахлестку на болтах. В старинных

руководствах эта конструкция описана

как вполне реальная. Дерево для штанг:

тонкослойная ель, лиственница, ясень,

дуб. Деревянными штангами бурили на

небольшую глубину при диаметре скважины

до 3 дюймов только ударным способом.

При

свинчивании-развинчивании штанги висят

в скважине на подкладной вилке, опираясь

на нее муфтой, для этой же цели, а также

для подъема и спуска штанг в скважину

служит фарштуль (рис. 18). Фарштуль состоит

из серьги, надетой своими ушками на

цапфы массивной траверсы с вырезом

посредине для пропуска рабочих штанг.

Вырез закрывается откидной щеколдой

(собачкой, заградительной планкой или

шпилькой). Штанга, заведенная в фарштуль,

садится муфтой на края выреза

траверсы.

Вращательное движение

штанг в скважине осуществляется с

помощью накидного хомута, который может

быть выполнен из дерева и стягиваться

шпильками.

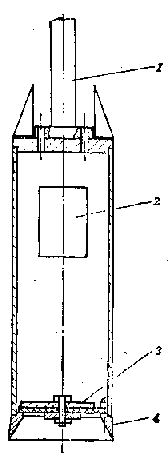

Принадлежности

для штанг: а — подкладная вилка; б —

фарштуль; 1 — серьга; 2 — щеколда; 3 —

траверса

В процессе ударно-вращательного

бурения, несмотря на все предосторожности,

случаются неполадки и аварии, приводящие

к тому, что из скважины приходится

извлекать какие-то предметы. Для этого

служит ловильный инструмент (рис. 19).

Чаще всего приходится вытаскивать из

скважины оторвавшиеся штанги. Разрыв

штанг происходит в первую очередь

потому, что в домашних условиях для

штанг часто используют случайные

материалы, а также из-за неопытности

бурильщика. Для вытаскивания оторвавшихся

штанг применяют ловильный винт, или

метчик, представляющий собой стальной

закаленный винт конической формы, нижний

конец которого свободно входит в

отверстие штанг. Продольные канавки

ловильного винта предназначаются для

стружки, образующейся при прорезывании

винтом стенок штанги трубок.

Принадлежности

для штанг: а — подкладная вилка; б —

фарштуль; 1 — серьга; 2 — щеколда; 3 —

траверса

В процессе ударно-вращательного

бурения, несмотря на все предосторожности,

случаются неполадки и аварии, приводящие

к тому, что из скважины приходится

извлекать какие-то предметы. Для этого

служит ловильный инструмент (рис. 19).

Чаще всего приходится вытаскивать из

скважины оторвавшиеся штанги. Разрыв

штанг происходит в первую очередь

потому, что в домашних условиях для

штанг часто используют случайные

материалы, а также из-за неопытности

бурильщика. Для вытаскивания оторвавшихся

штанг применяют ловильный винт, или

метчик, представляющий собой стальной

закаленный винт конической формы, нижний

конец которого свободно входит в

отверстие штанг. Продольные канавки

ловильного винта предназначаются для

стружки, образующейся при прорезывании

винтом стенок штанги трубок.

.

Ловильный инструмент: 1 — винт (метчик);

2 — колокол; 3 — штопор; 4 — «счастливый»

крюк

В тех случаях, когда отверстие

оторвавшейся части замято и конец

ловильного винта в него не входит, а

также для вытаскивания оторвавшегося

рабочего инструмента с шейкой из

сплошного металла, используют ловильный

колокол.

Аналогичные ловильные

инструменты применяют и для обсадных

труб.

Когда упущенная в скважину

штанга имеет наверху муфту, для ее ловли

применяют «счастливый» крюк, которым

штангу подхватывают под муфту.

Для

того чтобы из скважины вытащить упавший

мелкий предмет, необходим ловильный

штопор — спирально согнутая стальная

пластина (полоса) с резьбовым хвостиком

наверху. Штопор опускают в скважину на

штангах, и при вращении он вместе с

породой захватывает упавший предмет.

Для подъема тяжелой колонны штанг из

глубоких шахт потребуется ворот или

лебедка, а также опора для верхнего

блока. Обычно в этом случае устанавливают

буровую вышку (рис. 20), которая представляет

собой треногу высотой 4,5 — 5 м с канатным

блоком наверху. Через блок должна быть

пропущена крепкая веревка или стальной

трос, с помощью которых колонну штанге

инструментом и разбуренной породой

можно было бы вытащить лебедкой или

воротом на поверхность.

.

Ловильный инструмент: 1 — винт (метчик);

2 — колокол; 3 — штопор; 4 — «счастливый»

крюк

В тех случаях, когда отверстие

оторвавшейся части замято и конец

ловильного винта в него не входит, а

также для вытаскивания оторвавшегося

рабочего инструмента с шейкой из

сплошного металла, используют ловильный

колокол.

Аналогичные ловильные

инструменты применяют и для обсадных

труб.

Когда упущенная в скважину

штанга имеет наверху муфту, для ее ловли

применяют «счастливый» крюк, которым

штангу подхватывают под муфту.

Для

того чтобы из скважины вытащить упавший

мелкий предмет, необходим ловильный

штопор — спирально согнутая стальная

пластина (полоса) с резьбовым хвостиком

наверху. Штопор опускают в скважину на

штангах, и при вращении он вместе с

породой захватывает упавший предмет.

Для подъема тяжелой колонны штанг из

глубоких шахт потребуется ворот или

лебедка, а также опора для верхнего

блока. Обычно в этом случае устанавливают

буровую вышку (рис. 20), которая представляет

собой треногу высотой 4,5 — 5 м с канатным

блоком наверху. Через блок должна быть

пропущена крепкая веревка или стальной

трос, с помощью которых колонну штанге

инструментом и разбуренной породой

можно было бы вытащить лебедкой или

воротом на поверхность.

.

Буровая вышка

При ударном бурении,

когда инструмент со штангами поднимают

на 1 — 1,5 м и сбрасывают в забой, для

облегчения труда применяют балансир

(рычаг 1-го рода) — деревянный брус или

крепкую доску-шестидесятку. Чтобы долота

разрабатывали круглую скважину, штанги

с инструментом при каждом ударе

поворачивают руками на некоторый угол.

Поэтому к балансиру их подвешивают

через штанговый вертлюг (рис. 21). Солее

совершенным устройством по сравнению

с балансиром является специальная

фрикционная лебедка, позволяющая

осуществить удар в результате оттягивания

каната.

.

Буровая вышка

При ударном бурении,

когда инструмент со штангами поднимают

на 1 — 1,5 м и сбрасывают в забой, для

облегчения труда применяют балансир

(рычаг 1-го рода) — деревянный брус или

крепкую доску-шестидесятку. Чтобы долота

разрабатывали круглую скважину, штанги

с инструментом при каждом ударе

поворачивают руками на некоторый угол.

Поэтому к балансиру их подвешивают

через штанговый вертлюг (рис. 21). Солее

совершенным устройством по сравнению

с балансиром является специальная

фрикционная лебедка, позволяющая

осуществить удар в результате оттягивания

каната.

.