- •Маневрирование судов при швартовке швартовка судна к причалу

- •Выполнение швартовных операций

- •Подход к причалу левым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду

- •Швартовка к причалу правым бортом

- •Подход к причалу левым бортом между стоящими судами

- •Подход к причалу кормой

- •Подход к причалу при прижимном ветре

- •Швартовка при слабом прижимном ветре

- •Швартовка с отдачей якоря при сильном прижимном ветре

- •Швартовка левым бортом при помощи буксировщика

- •Швартовка левым бортом при помощи двух буксировщиков (с носа и кормы)

- •Швартовка судна на носовых и кормовых курсовых углах при полуприжимном ветре

- •Швартовка судна при свежем ветре продольного направления

- •Швартовка судна при попутном ветре

- •И спользование якоря при швартовке судна бортом к причалу

- •Швартовка бортом при наличии течения

- •Подход к причалу без разворота при попутном течении

- •Подход к причалу при отжимном ветре

- •Подход к борту судна, стоящего на якоре

- •Швартовка к судну, лежащему в дрейфе

- •Швартовка к судну, находящемуся на ходу

- •Выполнение швартовных операций с помощью буксирных судов Способы использования буксиров

- •Варианты швартовок с использованием буксиров

- •Стоянка судна на швартовах

- •Отшвартовка судна от причала без помощи буксиров

- •Особенности швартовных операций во льду

- •Общие сведения об управляемости судов определения

- •Уравнения движения судна

- •Влияние различных факторов на управляемость судна Размерения и форма корпуса судна

- •Крен и дифферент судна судна

- •Ветер, течение и волнение моря

- •Мелководье

- •Влияние совместной работы гребного винта и руля на управляемость судна

- •Управление судном на криволинейной траектории. Циркуляция, ее элементы

- •Инерционные характеристики судна

- •Градация ходов

- •Свободное (пассивное) торможение или маневр «выбег»

- •Разгон судна

- •Активное торможение

- •Подтормаживание

- •Управление судном в проливах, шхерах.

- •Лоцманская служба и правила плавания.

- •Плавание в проливе Зунд.

- •Циркуляция судна.

- •Борьба с обледенением судна.

- •Действия, когда якорь не держит.

- •Борьба за непотопляемость судна

- •Общие положения

- •Повреждения корпуса судна

- •Обязанности экипажа по обеспечению непотопляемости судна

- •Средства борьбы с водой на морских судах

- •Маневрирование поврежденным судном

- •Судовое расписание по тревогам

- •Буксировка судов морем

- •Общие положения

- •Виды морских буксировок

- •Подготовка судна и несамоходного объекта к буксировке

- •Типы буксирных линий

- •Способы крепления буксирного каната

- •7. Соединение буксирной линии, состоящей из тросов и цепей Управление судами при буксировке

- •Особые случаи буксировки

- •Теоретические основы морской буксировки

- •Расчеты скорости буксировки и прочности буксирного троса (линии)

- •Грузовые операции на открытых рейдах

- •Особенности рейдовых грузовых операций и подготовка к ним

- •Расстановка плавсредств у борта судна

- •Безопасность при работе с плавсредствами

- •Обеспечение грузовых операций при различных условиях погоды

- •Перегрузка грузов на рейдах и в открытом море

- •Грузовые операции во льдах

- •Маневрирование судов при швартовке швартовка судна к причалу выполнение швартовных операций

- •Выполнение швартовных операций

- •Подход к причалу левым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду

- •Швартовка к причалу правым бортом

- •Подход к причалу левым бортом между стоящими судами

- •Подход к причалу кормой

- •Подход к причалу при прижимном ветре

- •Швартовка при слабом прижимном ветре

- •Швартовка с отдачей якоря при сильном прижимном ветре

- •Швартовка левым бортом при помощи буксировщика

- •Швартовка левым бортом при помощи двух буксировщиков (с носа и кормы)

- •Швартовка судна на носовых и кормовых курсовых углах при полуприжимном ветре

- •Швартовка судна при свежем ветре продольного направления

- •Швартовка судна при попутном ветре

- •И спользование якоря при швартовке судна бортом к причалу

- •Швартовка бортом при наличии течения

- •Ошвартовка к причалу с отдачей якоря

- •Подход к причалу с разворотом при попутном течении

- •Подход к причалу без разворота при попутном течении

- •Подход к причалу при отжимном ветре

- •Подход к причалу левым бортом

- •Подход к борту судна, стоящего на якоре

- •Швартовка к судну, лежащему в дрейфе

- •Швартовка к судну, находящемуся на ходу

- •Расположение плавучих кранцев на судне:

- •Выполнение швартовных операций с помощью буксирных судов Способы использования буксиров

- •Варианты швартовок с использованием буксиров

- •Стоянка судна на швартовах

- •Отшвартовка судна от причала без помощи буксиров

- •Особенности швартовных операций во льду

- •Особенности управления судном в шторм

- •Подготовка судна к плаванию в штормовую погоду

- •Общие рекомендации по управлению судном в штормовых условиях

- •Способы штормования судна, обледенение

- •Штормование на носовых курсовых углах

- •Штормование на кормовых курсовых углах

- •Штормование лагом к волне

- •Штормование с застопоренной машиной

- •Обледенение

- •Влияние штормовых условий на мореходные качества судна

- •Влияние штормовых условий на циркуляцию и инерционно-тормозные качества

- •Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях

- •1) При загрузке судна перед выходом в рейс:

- •2) При фактической загрузке судна в рейсе:

- •Меры по обеспечению безопасности судна при плавании в штормовых условиях

- •Управление судном при постановке и съемке с якоря

- •Выбор места якорной стоянки

- •Силы, действующие на судно, стоящее на якоре

- •Расчет якорной стоянки судна

- •Постановка судна на один якорь

- •Постановка судна на два якоря

- •Постановка на бочки и бридели

- •Поведение судна на якоре

- •Стоянка на якоре

- •С ъемка с якоря (якорей)

- •Якорь «Панер»

- •Якорь «нечист»

- •Техника безопасности при якорных работах

- •Подготовка судна к плаванию во льдах

- •Самостоятельное плавание транспортного судна во льдах

- •Ледокольная проводка судов

- •Работа ледокола при проводке судов во льдах

- •Буксировка судов во льдах ледоколами

- •Безопасность плавания при буксировке судов

- •Обледенение судов и борьба с ним

- •1. Определение общей нагрузки судна на грунт

- •3. Расчет усилия гд при работе его на задний ход

- •4. Расчет изменения осадки от прилива

- •6. Расчет изменения угла крена и осадки от кренования

- •7. Частичная или полная разгрузка судна

- •8. Завоз якорей и расчет тягового усилия гиней

- •Плавание на мелководье

- •Содержание

- •Введение

- •1. Влияние мелководья на движущееся судно

- •1.1. Скоростное проседание

- •1.1.1. Формулы института гидрологии и гидротехники ан ссср для среднетоннажных судов (формулы г.И.Сухомела)

- •1.1.2. Формулы, рекомендуемые ншс мрх

- •1.1.3. Формула а.П.Ковалева

- •1.1.4. Графический метод npl

- •1.1.5. Универсальный метод Ремиша

- •1.2. Влияние мелководья на скорость движения судна.

- •Критическая скорость.

- •1.3. Управляемость и инерционные характеристики судна на мелководье и в узкости

- •1.4. Влияние рельефа канала на поведение судна.

- •Расхождение судов в канале.

- •2. Расчет безопасных параметров движения судна при прохождении мелководья

- •2.1. Расчет проходной осадки судна

- •2.1.1. Навигационный запас

- •2.1.2. Волновой запас.

- •2.1.3. Увеличение осадки от крена

- •2.1.4. Изменение осадки при изменении плотности воды

- •2.2. Расчет безопасной скорости

- •2.3. Возникновение спутной волны

- •2.4. Определение ограничивающих изобат

- •Какой манёвр осуществляет судно при команде "Человек за бортом". Действия по тревоге «человек за бортом».

- •Маневрирование поврежденным судном

- •Рулевое устройство.

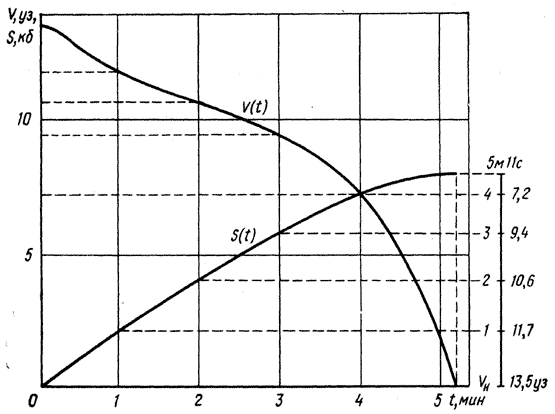

Активное торможение

Перед выполнением маневра практически, необходимо перейти с авторулевого на ручное управление рулем и установить руль в ДП до конца маневра. Пуск секундомера и начало снятия показаний в момент подачи команды на телеграф «Полный задний ход». Причем, если необходимо реверсирование дизельного двигателя, то сначала по этой команде телеграф устанавливают в положение «Стоп», и только после того, как обороты двигателя упадут на 40–50%, ручку телеграфа переводят в положение «Полный задний ход». Последующие снятия показаний приборов, указывающих местоположение, курс, скорость судна и обороты двигателя – через одну минуту (если маневр скоротечен, то каждые 30 секунд). Окончание маневра – достижение остановки судна относительно воды.

Процесс активного торможения судна условно можно разделить на 3 периода:

первый период (t1) – от момента начала маневра до момента остановки двигателя (t1 ≈ 7–8 сек);

второй период (t2) – от момента остановки двигателя до пуска его на задний ход;

третий период (t3) – от момента пуска ГД на задний ход до остановки судна или до приобретения установившейся скорости заднего хода.

Движение судна в первые два периода можно рассматривать как свободное (пассивное) торможение.

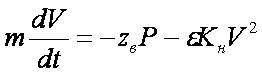

Процесс активного торможения описывается дифференциальным уравнением:

,

,

где zв – количество винтов.

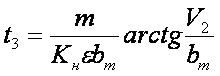

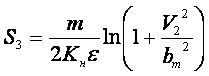

Принимая во внимание, что упор винта на задний ход имеет некоторое среднее значение, и беря в качестве начальных условий характеристики второго периода ti=t2; Si=S2; Vi=V2, интегрируем уравнение. Считаем, что третий период заканчивается при скорости судна Vc = 0, получим характеристики активного торможения:

,

,

,

,

![]() ,

,

где bm – скоростной коэффициент.

Если принять, что процесс торможения длится до какого-то значения скорости переднего или заднего хода Vi , то вышеприведенные формулы примут вид:

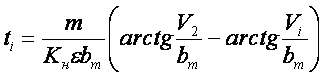

,

,

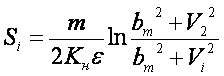

.

.

Подтормаживание

Определенный интерес с практической точки зрения представляет собой определение времени и пути, проходимого судном при смене режима движения с полного переднего на передний средний или передний малый и т. п. Численное значение характеристик торможения при данном виде снижения скорости можно найти из следующих выражений, предложенных С.С. Кургузовым :

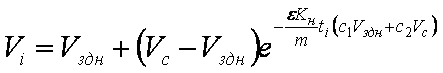

,

,

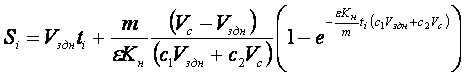

,

,

где Vc – скорость, с которой начинается снижение оборотов, м/с;

Vздн – скорость (заданная), до которой судно тормозится, м/с;

с1 = 3,8; с2 = 0,15.

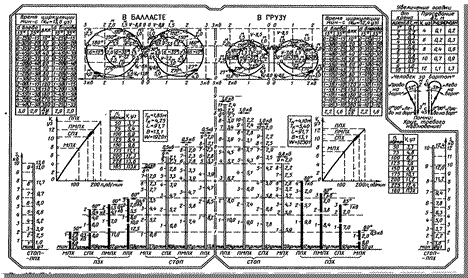

ТАБЛИЦА МАНЕВРЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Маневренные элементы судна первоначально определяют при заводских, и натурных испытаниях для двух водоизмещении — судна с полным грузом и порожнего. На основе выполненных испытаний и дополнительных расчетов составляют информацию о маневренных элементах судна (Резолюция ИМО № А.601(15) «Требования к отображению маневренной информации на судах» ) . Информация состоит из двух частей: таблицы маневренных элементов, вывешиваемой на ходовом мостике; дополнительной информации, учитывающую специфику данного судна и динамику влияния различных факторов на маневренные качества судна при различных обстоятельствах плавания.

Для определения маневренных элементов могут использоваться любые натурные и натурно-расчетные методы, обеспечивающие точ ность конечных результатов в пределах ±10% измеряемой величины. Натурные испытания проводят при благоприятных погодных: условиях: ветре до 4 баллов, волнении до 3 баллов, достаточной глубине и без заметного течения.

Таблица маневренных элементов включает в себя инерционные характеристики судна, элементы поворотливости, изменение осадки судна, элементы ходкости, элементы маневра для спасения челове ка, упавшего за борт,

Инерционные характеристики представляют в виде линейных графиков, построенных в постоянном масштабе расстояний и имеющих шкалу значений времени и скорости. Тормозной путь с передних ходов на «Стоп» ограничивают моментом потери управляемости судна или конечной скоростью, равной 20% исходной. На графиках показывают стрелкой наиболее вероятную сторону отклонения судна от начального пути в процессе снижения скорости.

Информация о поворотливости приводится в виде графика и таблицы. График циркуляции отражает положение судна через 30њ на траекторию вправо и влево с положением руля «на борт» и «на полборта». Аналогичная информация представляется в табличной форме, но через каждые 10њ изменения начального курса в диапазоне 0—90њ, на каждые 30њ — в диапазоне 90—180њ, на каждые 90њ — в диапазоне 180—360њ. В нижней части таблицы помещают данные о наибольшем диаметре циркуляции.

Элементы ходкости отражают в виде графической зависимости скорости судна от частоты вращения гребного винта и дополняют таблицей, где на каждое значение постоянной скорости указана частота вращения гребного винта.

Увеличение осадки судна учитывается при крене и проседании, когда судно движется на ограниченной глубине с определенной скоростью.

Элементы маневра для спасения человека, упавшего за борт, выполняют приемом координат на правый или левый борт. В информации указывают следующие данные для выполнения правильного маневра: угол отворота от начального курса; оперативное время перекладки руля на противоположный борт, выхода на контркурс и в точку начала маневра; действия судоводителя на каждом этапе эволюции.

Все расстояния в информации о маневренных элементах приводят в кабельтовах , время- в минутах, скорость — в узлах.

Дополнительная информация может включать в себя материалы, учитывающие специфические особенности конкретных типов судов, сведения о влиянии различных факторов на маневренные данные судна и др.

Маневры судна при спасании человека, упавшего за борт.

В Уставе службы на судах морского флота четко определены меры в отношении спасания человека, упавшего за борт: «Капитан обязан принять все меры к спасанию человека, упавшего за борт, и может покинуть район поисков только после того, как убедится, что поиски безрезультатны». При обнаружении упавшего за борт человека необходимо: застопорить машину; положить руль на тот борт, с которого упал человек; бросить спасательный круг с дымосветящим буйком; дать ободряющий окрик; объявить тревогу «Человек за бортом!» троекратной подачей звонком громкого боя группы из трех продолжительных сигналов (три раза буква «О»); дать указание по судовой трансляции, какую шлюпку спускать на воду; подготовить и спустить на воду спасательную шлюпку и направить ее к упавшему.

Наблюдатель с биноклем и флажком обязан занять возвышенное место на судне, чтобы следить за упавшим человеком и показывать в его направлении флажком. Днем поднимается флаг «Оска».

Спасательная шлюпка следует к упавшему за борт человеку по направлению, указываемому наблюдателем, а ночью по лучу прожектора. После подъема человека из воды на шлюпке ставится флаг, и она возвращается к судну.

Когда условия погоды не позволяют спустить шлюпку, судно подходит к упавшему человеку и ему сбрасывают надувной спасательный плот. С помощью линеметательного устройства упавшему за борт человеку можно подать линь, снабженный специальным поплавком.

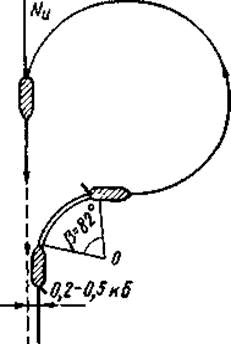

Маневрирование судном при подходе к месту падения человека зависит от конкретных условий плавания. В большинстве случаев приходится описывать циркуляцию с расчетом остановить судно с наветренной стороны против находящегося в воде человека; стопорятся машины и гасится инерция с таким расчетом, чтобы судно дрейфовало к человеку бортом, одновременно защищая его своим корпусом от волнения. За борт выбрасываются спасательные средства. Очень часто судну приходится осуществлять поиск, спустя некоторое время после падения человека за борт. Наилучшим маневром для осуществления поиска будет способ полуповорота с последующим выходом на контркурс, который заключается в следующем (рис. 1):

Рис.1 Маневрирование способом полуповорота с выходомна контркурс

поворот начинается перекладкой руля «право на борт»; при отклонении судна на угол р руль перекладывают «лево на борт»; перед подходом к концу циркуляции одерживают руль с расчетом выйти на курс, обратный первоначальному (обратный курс должен совпадать с кильватерной струей);

после выхода на контркурс маневрируют машиной так, чтобы возможно было осуществлять эффективный поиск.

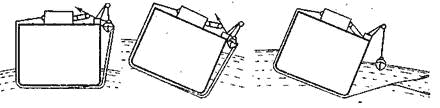

Рис.2 Спуск шлюпки на волнении

Маневрирование рекомендованными способами не только позволяет сократить время, затрачиваемое на спасание, но и обеспечивает большую вероятность обнаружения человека, поскольку в результате маневра судно практически выходит на то место, где произошло падение человека за борт.

В ходовой рубке судна желательно иметь на видном месте эскиз маневров и проверенные для своего судна значения углов первоначального отворота.

Если необходимо спустить шлюпку на воду при сильном ветре и волнении, то для предохранения шлюпки от сильных ударов о борт ее удерживают от размахов качки специально заведенными подкильными концами . В подкильный конец заранее вплескивают другой такой же трос, но в два раза короче. Получается трос с тремя концами. К борту судна, где расположена шлюпка, выводят два конца (усы), а к противоположному - один (основной). Усы выравнивают, накладывают на борт шлюпки и проводят на палубу. Огоны усов глаголь-гаками или тросовыми талрепами крепят к палубным устройствам или к надстройкам судна. Крепление должно обеспечивать возможность быстрой отдачи усов.

Для удержания шлюпки у борта усы прихватывают стропами из растительных тросов, которые крепят на шлюпке. С противоположного борта судна подкильный конец подбирают втугую талями, чтобы вываленная за борт шлюпка при крене судна не отжималась от борта.

При спуске шлюпки попеременно потравливают шлюптали, когда судно кренится в сторону спуска шлюпки, и подбирают втугую подкильный трос, когда судно крепится на противоположный борт. Как только шлюпка коснется днищем гребня волны, быстро отдают крепление усов, травят шлюп-тали до полного спуска шлюпки на воду и рубят стропы усов. После этого шлюпка отходит от борта судна.

Подъем шлюпок на судно целесообразно производить с подветренного борта. На судне подготавливают шлюпочное устройство, растительные тросы для подачи их на шлюпки, и бросательные концы, с помощью которых на судно могут быть поданы шлюпочные фалини,

Более надежный прием шлюпок осуществляется с помощью заведенного с наружной стороны борта судна бурундука, представляющего собой растительный трос окружностью 75 мм. При подходе шлюпок к судну они закрепляются фалинями к бурундуку, приспущенному до уровня высоты шлюпок. Когда шлюпка будет закреплена поданными с судна концами, травят шлюп-тали, которые закладывают за подъемные гаки шлюпки. С судна выбирают лопари с помощью шлюпочной лебедки и поднимают шлюпку до уровня палубы.

Экипаж шлюпки, за исключением 2—5 чел, высаживается на судно, шлюпка поднимается до места вместе с оставшимися людьми, которые и производят крепление ее попоходному.

Маневрирование при подходе к лоцманскому судну, приём и высадка лоцмана.

Пересадка людей с судна на судно

Лоцман является советником капитана по проводке судна.

В целях наибольшего обеспечения безопасности плавания капитану при проходе судна узкостями (шхерами) особенно в первый раз, а также при входе и выходе из портов рекомендуется брать лоцмана даже в тex районах, где взятие лоцмана необязательно (статья 65 КТМ).

Судно, желающее принять лоцмана, при подходе к лоцманскому судну заблаговременно поднимает днем лоцманский флаг, а ночью сжигает голубой фальшфейер и готовится к приему лоцмана.

При подходе к лоцманскому судну морское судно должно погасить инерцию движения и держать лоцманское судно с подветренной стороны. Для приёма лоцмана на судне с подветренной стороны подаётся штормтрап и разносится по борту лоцманский конец. В темное время трап освещается электролюстрой.

Обычно лоцманское судно подходит к морскому судну с подветренной стороны и в непосредственной близости от него опускает мотобот или гребную шлюпку, которая направляется к штормтрапу морского судна и высаживает лоцмана на борт.

При приеме лоцмана необходимо подавать на мотобот или шлюпку бросательный конец для поднятия на борт судна личных вещей лоцмана.

Сдача лоцмана с судна на лоцманский бот или шлюпку производится так же, как и прием его, с подветренного борта по штормтрапу.

Капитанам следует иметь в виду, что к проводке судна рекомендуется допускать только государственных лоцманов.

Приняв на борт лоцмана, капитан должен условиться о командных словах, применяемых лоцманом, ознакомить лоцмана с осадкой судна и обеспечить особенностями его управления, а также узнать от лоцмана дополнительные сведения и правила, действующие в районе проводки судна.

При входе в порт, канал, док и при выходе из них у штурвала должен быть поставлен наиболее опытный рулевой, который может быть освобождён только тогда, когда судно ошвартуется в порту или выйдет из порта.

Наличие на судне лоцмана не снимает с капитана судна ответственности за управление судном.

Лоцман, является только советником капитана, в случае аварии судна материальной ответственности не несёт, поэтому на обязанности капитана лежит непрерывный контроль за распоряжениями лоцмана, связанными с судовождением.

Если от неправильных действий лоцмана судну угрожает опасность, капитан судна должен немедленно принять самостоятельное решение, направленное на исправление ошибки лоцмана в судовождении.