- •"Утверждаю "

- •Модуль 1

- •1. Конкретные цели:

- •Одонтогенные и неодонтогенные абсцессы чло.

- •Одонтогенные и неодонтогенные флегмоны чло.

- •Фурункулы и карбункулы чло.

- •Специфические заболевания: актиномикоз, туберкулез, сифилис, спид и вич - инфекция: проявления в челюстно-лицевом участке у детей.

- •2. Базовый уровень подготовки

- •Организация содержания учебного модуля Контрольные вопросы для определения исходного уровня знаний :

- •Задание для домашней подготовки:

- •Содержание учебного материала. Лимфадениты

- •Классификация лимфаденитов

- •1. По локализации входных ворот инфекции:

- •2. По характеру течения лимфадениты:

- •3. По морфологии различают:

- •Абсцессы и флегмоны

- •Фурункулы и карбункулы чло

- •Специфические заболевания чло туберкулез

- •Сифилис

- •Спид и вич-инфекция

- •Актин0мик03

- •57. Укушенные раны языка покрываются налетом фибрина через:

- •58. Эпикантус – это:

- •59. Первично-отсроченный шов – это:

- •60. Вторичная хирургическая обработка раны – это:

- •61. Сифилитический склероаденит отличается от банального (бактериального) лимфаденита:

- •62. Вторичный поздний шов это:

- •63. При нагноении мягких тканей в области лица воспалительный процесс переходит на синусы головного мозга чаще по:

- •64. Веки могут плотно инфильтрироваться при

Актин0мик03

Актиномикоз челюстно-лицевой области (aktinomycosis regionis faciei) у детей наблюдается редко — в 3,3-6,3 % случаев от общего количества больных актиномикозом, чаще в возрасте 7-12 лет.

Возбудителем актиномикоза является лучистый гриб, анаэробные проактиномицеты. Большинство видов лучистого гриба — это сапрофиты, которые находятся в организме человека (например, полости рта). Возбудитель актиномикоза попадает в челюстно-лицевую область одонтогенным, стоматогенным, риногенным, тонзиллогенным, отогенным путями. Развитию болезни способствуют воспалительные процессы и травмы тканей челюстно-лицевой области. В ответ на деятельность гриба в тканях развивается актиномикозная гранулёма (чаще всего в рыхлых и васкуляризированных тканях).

У детей, как и у взрослых, выделяют такие формы актиномикоза: накожную, подкожную, подкожно-мышечную, актиномикоз лимфатических узлов и первичный актиномикоз кости, актиномикоз тканей и органов полости рта (языка, слюнных желез, миндалин).

Актиномикоз у детей чаще поражает лимфатические узлы подчелюстной, щечной и шейной областей.

Клиническая картина актиномикоза лимфатических узлов подобна таковой при хроническом гиперпластическом или абсцедирующем лимфадените, но течение его вялое и медленное, лимфатические узлы плотные, одеревеневшие, кожа над ними синюшного цвета, со свищами. В актиномикотической гранулёме происходит разрастание грануляционной ткани, прорастающей в направлении кожи; в дальнейшем наблюдается самостоятельное вскрытие очага воспаления с образованием свищей, после чего течение заболевания протекает волнообразно с незначительными обострениями и периодами ремиссии. Гной из свищей не выдляется, а появляется при присоединении вторичной инфекции, и в нем очень тяжело обнаружить отдельные крупинки.

Актиномикотический периостит нижней челюсти у детей клинически подобен продуктивному периоститу. При актиномикозе челюсти наблюдаются деструктивно-продуктивные изменения, рентгенологически проявляющиеся рыхлыми периостальными наслоениями, иногда в кости возникают плотные участки типа остеом, секвестры не формируются.

Одонтогенная актиномикотическая гранулёма наблюдается у детей старшего возраста крайне редко, клиническое течение — с повторными обострениями и с образованием гранулём кожи, подкожной жировой клетчатки, подслизистой оболочки.

Диагноз актиномикоза ставят на основании жалоб (увеличенные на протяжении продолжительного времени, одеревенелые подчелюстные и щечные лимфатические узлы; одностороннее увеличение челюсти при костной форме, наличие свищей на коже), данных объективного исследования (выявление одеревеневших лимфатических узлов с синюшным отенком кожи над ними, одностороннее утолщение челюсти, чаще со стороны преддверия, наличие свищей в подчелюстной области и на щеке, из которых выделяется раневое содержимое с крупиканми или гной при присоедине нии вторичной инфекции), данных дополни тельных исследований, среди которых наиболее весомым является микробиологическое исследование гноя в нативном препарате (определяют друзы лучистого гриба и его мицелий); положительной кожно-аллергической реации с актинолизатом, а также

челюстей при их поражении (определяются

периостальные наслоения).

Дифференциальный диагноз. Актиномикоз

необходимо дифференцировать с хроничес-

ким одонтогенным и неодонтогенным гипер-

пластическим лимфаденитом, хроническим

гиперпластическим периоститом, хрониче-

ским деструктивно-продуктивным остеомие-

литом. При осложнении актиномикоза вторич-

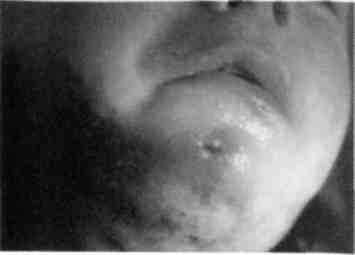

Фото ребенка с

актиномикозом подподбородочной и

подбородочной областей (подкожно-мышечная

форма)

а также сиалоаденитами, специфическими про-

цессами мягких тканей (туберкулезом), фурунку-

лами и фурункулезом, карбункулами околочелю-

стных участков.

Лечение. Специфическое лечение актиномикоза состоит из внутримышечного (по Сутееву) или внутрикожного (по Ленину) введения актинолизата, согласно схеме с учетом возраста и массы тела ребенка. По показаниям назначают иммунокорректоры, а также проводят антигистаминную и витаминотерапию. Обязательно применяют противогрибковые препараты per os, а также для промывания ран. При присоединении вторичной инфекции проводят антибактериальную терапию.

Хирургическое вмешательство предусматривает вскрытие очага воспаления, удаление грануляций из актиномикотических гранулём, дополнительных наслоений кости и лимфатических узлов, пораженных актиномикозом.

В послеоперационный период назначают физиопроцедуры — электрофорез хлорида кальция, димедрола, йодида калия, ферментов, а также УВЧ; лечебный массаж и физкультуру.

При неадекватном лечении или из-за его отсутствия следствием актиномикоза могут быть разные виды деформаций челюстей, мягких тканей, нарушение функции жевания.

Какие особенности течения флегмон в последние годы вы можете назвать?

Агрессивное течение в связи с изменение видового состава микрофлоры;

Появление тяжелых осложнений;

Высокая летельность

Диагностические ошибки;

*Все перечисленное.

2. Как влияет на течение воспалительного процесса низкий уровень иммунореактивности организма у детей 2-3-х лет?

Реагируют по гипоэргическому типу воспалительной реакции;

Быстрое распространение инфекции на новые тканевые структуры,

Быстрый переход одной нозологической формы заболевания в другую,

Чрезвычайно частое поражение лимфатических узлов;

*Все перечисленное.

3. Что приводит к обезвоживанию организма ребенка при воспалительных процессах?

Учащение дыхания;

Нарастающая интоксикация;

Рвота при нарушении деятельности ЖКТ;

Обильное потоотделение;

*Все перечисленное.

№ 4. Ложный паротит Герценберга – это:

A. Лимфогенный паротит.

B. Острый паротит.

C. Контактный паротит.

D. Актиномикоз околоушной железы.

E. Острый серозный лимфаденит внутрижелезистых лимфоузлов околоушной области.

5. Для дренирования гнойных процессов мягких тканей дна полости рта применяют:

Марлевые салфетки.

Марлевые турунды.

Резиновые перчаточные полоски.

Полихлорвиниловые и силиконовые гладкостенные трубки.

Резиновые трубки.

6. Для дренирования раны после периостотомии применяют:

Марлевые салфетки.

Марлевые турунды.

Резиновые перчаточные полоски.

Полихлорвиниловые и силиконовые трубки.

Резиновые трубки.

7. Первично-хронические лимфадениты – это:

Одонтогенные.

Тонзилогенные.

Стоматогенные.

Дерматогенные.

Лимфадениты, при возникновении которых не удаётся обнаружить их видимую связь с каким-либо патологическим очагом.

8. Признак “воспалительной контрактуры” наблюдается при:

Флегмоне поднижнечелюстного пространства.

Флегмоне окологлоточного пространства.

Флегмоне подподбородочного пространства.

Флегмоне крылонёбной и подвисочной ямок.

Флегмоне теменной области.

9. Какой анестетик эффективнее применять при оперативном вмешательстве на воспаленных тканях?

Новокаин, тримекаин.

Анестезин, дикаин.

Лидокаин, ультракаин, убистезин.

Хлорэтил.

5.Пиромикаин.

10. Как подбирается антибиотик для профилактики гнойных осложнений при хейлопластике?

Эмпирически.

По посеву из носа, глотки.

Методом проб и ошибок.

По внутрикожным пробам.

По желанию больного.

11. Как подбирается антибиотик для профилактики гнойных осложнений при уранопластике?

Эмпирически.

По посеву из носа, глотки.

Методом проб и ошибок.

По внутрикожным пробам

По желанию больного.

12. У ребёнка 12 лет жалобы на затруднённое открывание рта, боль при глотании, повышение температуры тела до 38,9º. Болеет 5 дней. Дома лечились аспирином, грелкой. В поднижнечелюстной области слева определяется плотный, болезненный инфильтрат, кожа гиперемирована, лоснится, в складку не берётся. Коронка 36 разрушена на 2/3. Поставьте клинический диагноз.

Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти слева.

Одонтогенная флегмона левой поднижнечелюстной области.

Абсцесс левой поднижнечелюстной области.

Острый гнойный сиалоаденит слева.

Одонтогенная флегмона левой поднижнечелюстной области, крылочелюстного и субмасетериального пространства.

13. У ребёнка 3-х лет определяется болезненная припухлость поднижнечелюстной области справа. Кожа гиперемирована, отёчна, напряжена, в складку не берётся. Температура тела 38,5º. Зубы интактны. Неделю назад перенес ОРВИ. Для какого заболевания характерна такая клиническая картина?

Неодонтогенная аденофлегмона поднижнечелюстной области справа.

Острый гнойный сиалоаденит справа.

Актиномикоз поднижнечелюстных лимфатических узлов справа.

Абсцесс поднижнечелюстной области справа.

Гематогенный остеомиелит нижней челюсти справа.

14. Ребенок 5 лет перенес вирусную инфекцию неделю назад. Обратились к врачу с жалобами на припухлость в подчелюстной области, боль. Объективно: В подчелюстной области пальпируется образование округлой формы, размером 2 х 2 см, подвижное, болезненное. Кожа над ним слегка гиперимирована. Полость рта санирована. Какой диагноз поставите?

Аденофлегмона подчелюстной области.

Одонтогенная флегмона подчелюстной области.

Киста нижней челюсти, подчелюстной лимфаденит.

Неодонтогенный острый серозный подчелюстной лимфаденит.

Острый гнойный лимфаденит подчелюстной области.

15. Девочка 12 лет жалуется на боль в области н/ч слева, невозможность приема пищи. Объективно: ребенок бледен, плохо ест, температура тела 38,20 , открывание рта ограничено до 1,2 см. Пальпация в обл. угла н/ч слева болезненна, крылочелюстная складка отечна, болезненна. 36 разрушен на половину, неоднократно лечен. Поставьте диагноз?

Обострение хронического периодонтита 36

Хронический периостит нижней челюсти

Абсцесс ретромолярного треугольника

Одонтогенная флегмона крылочелюстного пространства

Одонтогенная флегмона поднижнечелюстного пространства

16. У ребенка 9 лет жалобы на боль и припухлость мягких тканей околоушной области справа, повышение температуры до 380. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей околоушной области справа, гиперемия кожи, при пальпации болезненность разлитого характера. При массаже околоушной области выделяется густая слюна с прожилками гноя. В 54 кариозная полость. Ваш диагноз?

Острый лимфаденит околоушной области.

Хронический периодонтит 54, флегмона околоушной области.

Эпидемический паротит.

Паротит Герценберга.

Острый правосторонний паротит.

17. У ребенка хронический паренхиматозный паротит. Надо провести сиалографию. Выберите рентгенконтрастное вещество?

Триамбраст

Верографин

Йодолипол

Йодомид

Урографин

18. Для какой флегмоны характерен симптом «песочных часов»?

Флегмона поднижнечелюстного пространства.

Флегмона крылонёбной и подвисочной ямок.

Флегмона подподбородочного пространства.

Флегмона крылочелюстного пространства.

Флегмона окологлоточного пространства.

19. Сколько лимфоузлов в околоушно-жевательной области?

1-2 лимфоузла.

3-4 узла.

9-13 узлов.

20-25 узлов.

30-35 узлов.

20. Флегмона какой локализации представляет наибольшую опасность для развития внутричерепных осложнений?

Флегмона подчелюстного пространства.

Флегмона подподбородочного пространства.

Флегмона окологлоточного пространства.

Флегмона крылонебной и подвисочной ямок.

Флегмона крылочелюстного пространства.

№ 21. Ребенок 9 лет поступил в клинику после удаления 36 зуба с жалобами на болезненную припухлость под н/ч справа и слева, под подбородком, боль в горле при глотании и приеме пищи, разговоре, озноб, слабость, температуру до 38,5, затрудненное дыхание лежа. Ребенок возбужден, пульс 140 уд/мин. Во всех областях шеи до первой шейной складки определяется резко болезненный инфильтрат без четких границ. Кожа над ним напряжена, гиперемирована, в складку не борется. Пальпация от мест прикрепления медиальных крыловидных мышц до глотки с обеих сторон резко болезненна. Рот полуоткрыт, серый налет на языке,гнилостный запах, подъязычные валики отечны, гиперемированы. Какой предположительный диагноз заболевания?

Двусторнний острый гнойный периостит нижней челюсти.

Аденофлегмона поднижнечелюстного пространства.

Двусторонный острый гнойный остеомиелит нижней челюсти.

Саркома Юинга.

Флегмона дна полости рта.

№ 22 . Ребенок 9 лет поступил в клинику после удаления 36 зуба с жалобами на болезненную припухлость под н/ч справа и слева, под подбородком, боль в горле при глотании и приеме пищи, разговоре, озноб, слабость, температуру до 38,5, затрудненное дыхание лежа. Ребенок возбужден, пульс 140 уд/мин. Во всех областях шеи до первой шейной складки определяется резко болезненный инфильтрат без четких границ. Кожа над ним напряжена, гиперемирована, в складку не борется. Пальпация от мест прикрепления медиальных крыловидных мышц до глотки с обеих сторон резко болезненна. Рот полуоткрыт, серый налет на языке,гнилостный запах, подъязычные валики отечны, гиперемированы. Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения диагноза?

Флюорография органов грудной клетки.

Внутриротовая рентгенограмма зубов н\ч слева и панорамная рентгенограмма.

Мазок из зева, носа и десневых карманов на чувствительность к антибиотикам.

Анализ крови на скорость кровотечения и тромбоциты и общ.анализ мочи.

Развернутый общий анализ крови. Клин. Анализ мочи. Мазок из зева, носа и десневых карманов на состав микрофлоры и чувствительность к антибиотикам

№ 23. . Ребенок 9 лет поступил в клинику после удаления 36 зуба с жалобами на болезненную припухлость под н/ч справа и слева, под подбородком, боль в горле при глотании и приеме пищи, разговоре, озноб, слабость, температуру до 38,5, затрудненное дыхание лежа. Ребенок возбужден, пульс 140 уд/мин. Во всех областях шеи до первой шейной складки определяется резко болезненный инфильтрат без четких границ. Кожа над ним напряжена, гиперемирована, в складку не борется. Пальпация от мест прикрепления медиальных крыловидных мышц до глотки с обеих сторон резко болезненна. Рот полуоткрыт, серый налет на языке,гнилостный запах, подъязычные валики отечны, гиперемированы. Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения диагноза?

Фолликулярная ангина.

Перелом н/ч слева.

Двухсторонний паротит

Одонтогенная флегмона подчелюстного треугольника слева.

Флегмона дна полости рта

№ 24. Причинами роста числа больных воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи являются следующие факторы:

Поздняя обращаемость за медицинской помощью, связано с недостаточно активным проведением санитарно-просветительной работы среди населения.

Врачебные ошибки в догоспитальном периоде лечения, а нередко и самолечение больных.

Установившийся стереотип в назначении медикаментозной терапии, поздняя диагностика заболеваний и развившихся осложнений, а, следовательно, и неправильная тактика лечения.

Изменений видового состава возбудителей заболеваний и снижение реактивности организма больных

Все выше перечисленное.

№ 25. Физиотерапевтические процедуры, рекомендуемые при серозных лимфаденитах.

УВЧ в атермических дозах, согревающие компрессы, блокады шейного и звездчатого ганглия.

УВЧ в термической дозе.

Полуспиртовые компрессы, компрессы с лидазой, ронидазой.

Компрессы с иодистым калием, электрофорез галантамина.

Грелки и гипотермия.

№ 26. Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы:

Плотный болезненный или малоболезненный ограниченный инфильтрат в околоушной области, слюноотделение не нарушено.

Гиперемия кожи, наличие уплотнения.

Обычно цвет кожи не изменен, из околоушного протока гнойное отделяемое с наличием плотного узла.

Из околоушного протока выделяется прозрачная слюна, плотный болезненный узел.

Гиперемия кожи, из околоушного протока гнойное отделяемое с наличием плотного узла.

№ 27. В каком возрасте у детей наиболее часто встречаются неодонтогенные лимфадениты?:

- у новорожденных,

до 3-х лет;

- до 7 лет;

- от 7 до 14 лет;

- после 14 лет.

№ 28. В каком возрасте у детй наиболее часто встречаются одонтогенные лимфадениты?:

У новорожденных.

В возрасте 4-х лет.

В возрасте 6 лет.

В возрасте 7-9 лет.

После 14 лет.

№ 29. Как отличить гнойный периостит верхней челюсти от абсцесса подглазничной области?:

По выраженности интоксикации организма.

По выраженности температурной реакции.

По наличию сглаженности (выбухания) слизистой оболочки по переходной складке.

По наличию флюктуации.

По наличию экзофтальма на пораженной стороне.

№ 30. Основным источником инфицирования щечной области являются патологические процессы, возникающие в:

Резцах, клыках, премолярах и молярах верхней челюсти.

Премолярах и молярах верхней челюсти.

Премолярах и молярах нижней челюсти.

Премолярах и молярах верхней и нижней челюстей.

Резцах, клыках, премолярах и молярах верхней и нижней челюстей.

№ 31. Оперативный доступ вскрытия флегмоны корня языка:

Внутриротовой.

Срединный разрез (в подподбородочной области).

Воротникообразный разрез.

Поднижнечелюстной разрез.

Разрез, окаймляющий угол нижней челюсти.

№ 32. С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируют флегмону подвисочной и крылонебной ямки?:

Флегмона дна полости рта.

Флегмона височной области и глазницы.

Флегмона окологлоточного пространства.

Флегмона щеки.

Флегмона языка.

№ 33. Пиогенная мембрана - это:

средний слой гнойника, отграничивающий его от мягких тканей;

наружный слой гнойника, отграничивающий его от мягких тканей;

внутренний слой гнойника, отграничивающий гнойно-некротический процесс и продуцирующий экссудат

№ 34. Воспалительные процессы в области носогубного лимфатического узла отличаются своей:

распространенностью процесса, острым течением, отсутствием склонности к рецидивам

ограниченностью, затяжным течением, склонностью к рецидивам;

распространенностью процесса, затяжным течением, рецидивами, наличием тромбофлебита угловой вены лица.

№ 35. Какой отдел окологлоточного пространства сообщается со средостением?:

передний,

задний.

№ 36. При флегмоне мягких тканей дна полости рта резкому обезвоживанию организма способствует:

повышение диуреза;

почечная недостаточность,

нарушение электролитного баланса;

интоксикация и неудержимая рвота

невозможность приема жидкости из-за резкого отека и болей в области языка и дна полости рта.

№ 37. Фурункул какой локализации осложняется тромбофлебитом угловой вены лица наиболее часто?:

верхней губы угла рта подглазничной области;

периорбитальной области, переносицы,

нижней губы подбородка

щеки околоушно-жевательной области

носа, наружного угла глаза.

№ 38. Для какого заболевания характерно высыпание на коже группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов?:

рожистое воспаление; микробная экзема

опоясывающий лишай;

полиморфная экссудативная эритема;

эритематоз (красная волчанка),

туберкулез; сифилис;

№ 39. Для дренирования гнойных ран мягких тканей следует использовать:

марлевые тампоны, пропитанные гипертоническим раствором;

резиновые полоски;

резиновые трубки;

гладкостенные трубки из синтетического материала

трубки вместе с марлевыми полосками.

№ 40. Правильная схема активного дренирования гнойных ран:

не более одного дня один раз в сутки; рана промывается в течение не более часа, используя за сеанс 1 л антисептического раствора;

в течение первых 2-х суток, повторяется 2-3 раза вдень, промывание длится в течение 1-2 часов, используя за один сеанс 1-1,5 л антисептического раствора,

в течение первых 4-х дней, повторяется 3-4 раза в день, промывание длится в течение 2-3 часов, используя за один сеанс до 2 л антисептического раствора;

в течение 7 дней, повторяется 2-4 раза в день, промывание длится в течение 1-2 часов, используя за один сеанс 1-1,5 л антисептического раствора.

не более одного дня один раз в сутки; рана промывается в течение 3часов, используя за сеанс 3 л антисептического раствора;

№ 41. Первичный шов - это:

шов, наложенный на гнойную рану во время хирургической обработки, но затягиваемый через 24-72 часа при стихании клинических признаков воспаления;

шов, накладываемый на рану непосредственно после вскрытия гнойного очага;

шов, накладываемый на 2-7 сутки после вскрытия гнойного очага;

шов, накладываемый на 8-14 сутки после вскрытия гнойного очага.

№ 42. Вторичный ранний шов - это:

шов, накладываемый на 2-7 сутки после вскрытия гнойного очага;

шов, накладываемый на 8-14 сутки после вскрытия гнойного очага.

шов, накладываемый на 15-30 день после вскрытия гнойного очага.

шов, наложенный на гнойную рану во время хирургической обработки, но затягиваемый через 24-72 часа при стихании клинических признаков воспаления;

шов, накладываемый на рану непосредственно после вскрытия гнойного очага;

№ 43. Показания к наложению первичных швов:

гнойные лимфадениты при невозможности удаления всех нежизнеспособных тканей при тяжелом течении гнойно-воспалительного процесса.

ограниченные гнойные воспалительные процессы мягких тканей без изменения кожных покровов;

ограниченные гнойные процессы мягких тканей с выраженными воспалительными изменениями кожных покровов;

при значительной интоксикации организма;

при сниженной реактивности организма;

№ 44. Какие концентрации раствора диоксидина используют для лечения гнойных ран?:

0,5-1% растворы;

1-2% растворы;

2-3% растворы;

5% раствор;

10% раствор.

№ 45. Какие концентрации хлоргексидина используют для лечения гнойных ран?:

0,2-0,5% растворы;

0,5-1% растворы;

1-2% растворы;

5% раствор;

10% раствор.

№ 46. Какой антибиотик обладает тропизмом к костной ткани?:

ампициллин, - пенициллин

неомицин

метициллин;

линкомицина гидрохлорид

эритромицин;

№ 47. Какой антибиотик обладает тропизмом к костной ткани?:

пенициллин. ампициллин;

далацин Ц;

оксациллин;

неомицин;

новоцин.

№ 48. Какой антибиотик обладает тропизмом к костной ткани?:

цепорин;

клиндамицин;

гарамицин;

неомицин;

сумамед.

№ 49. Какую часть терапевтической дозы лекарств взрослого человека назначают ребенку в возрасте до одного года?:

1/24-1/12 дозы;

1/8 дозы;

1/6 дозы;

1/4 дозы;

1/2 дозы.

№ 50. Какую часть терапевтической дозы лекарств взрослого человека назначают ребенку в возрасте 4-х лет?:

1/24 дозы;

1/12 дозы,

1/6 дозы; 1/8 дозы,

1/4 дозы;

1/2 дозы.

№ 51. Какую часть терапевтической дозы лекарств взрослого человека назначают ребенку в возрасте 7 лет?:

1/12 дозы;

1/8 дозы;

1/6 дозы;

1/4 дозы; 1/3 дозы;

1/2 дозы.

№ 52. Какую часть терапевтической дозы лекарств взрослого человека назначают ребенку в 10 лет?:

1/8 дозы;

1/6 дозы;

1/4 дозы;

1/2 дозы;- 3/4дозы;

дозу взрослого.

№ 53. В каком возрасте заканчивается формирование лимфатических узлов:

2-3 года;

4-6 лет;

6-8 лет;

10 12 лет;

после 14 лет;

№ 54. Роль лимфатической системы при гнойных поражениях организма:

резорбции бактерий из окружающих тканей и транспортировка их в лимфатические узлы,

резорбции бактерий из окружающих тканей, очищение крови посредством лимфатических узлов.

№ 55. Ребёнок 6 лет поступил в приёмный покой детской больницы с диагнозом ушибленно-рваная рана лба. На консультацию был вызван челюстно-лицевой хирург. Он осмотрел рану, произвёл ПХО с наложением первичных швов. Ребенок направлен на последующее лечение в поликлинике по месту жительства. Какая была допушена ошибка?

Необходимо осмотреть больного и вызвать на консультацию нейрохирурга.

Необходимо госпитализировать ребёнка в челюстно-лицевой отделение

Произвести первичную хирургическую обработку с наложением первичных швов и вызвать нейрохирурга.

Произвести первичную хирургическую обработку без наложения первичных швов и госпитализировать ребенка

Осмотреть ребенка и рекомендовать госпитализацию в нейрохирургию

№ 56. Рентгенологически туберкулез челюсти проявляется:

очагами разрежения с четкими границами;

очагами уплотнения челюсти («плюс ткань»),

очаги разрежения с нечеткими или четкими границами, в очагах имеются участки различной плотности (секвестры, обызвествленные участки и др.);

очаг разрежения с четкими границами больших размеров, вокруг расположено большое число мелких кистозных полостей.

Очаг разрежения больших размеров и множеством мелких кистозных полостей вокруг.