- •Раздел 1.

- •Характеристика видов бизнеса.

- •2. Экономическое управление предприятием

- •Характеристика налоговой системы рф. Налог на добавленную стоимость.

- •Издержки. Классификация, виды и их особенности.

- •Прибыль. Сущность, виды и способы формирования и распределения

- •Рентабельность. Сущность, виды и способы расчета.

- •Понятие бизнес-плана предприятия и его основные разделы.

- •Эффективность предприятия в рыночной экономике.

- •Виртуальные предприятия. Их функционирование.

- •Общая характеристика процесса проектирования информационной системы.

- •Разработка пользовательского интерфейса.

- •Инструментальные средства проектирования информационных систем: классификация и примеры.

- •Типизация проектных решений.

- •Управление проектом информационной системы.

- •Основы функционирования важнейших видов информационного бизнеса

- •Индустрия информации, ее структура, продукция и место в экономике страны. Основные особенности продукции индустрии информации.

- •18. Основные и оборотные средства предприятий индустрии информации.

- •Информационный маркетинг как процесс коммуникации.

- •20. Правовая охрана интеллектуальной и промышленной собственности в информационной сфере.

- •Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

- •Корпоративные информационные системы. Определение, структура, функции.

- •Корпоративные информационные системы. Классификация. Характеристики. Примеры.

- •Инфраструктура корпоративных информационных систем. Состав, краткая характеристика компонентов.

- •Преимущества и недостатки централизованной и распределенной модели управления данными.

- •27. Клиент-серверная и с сервисно - ориентированная информационные системы: свойства, отличительные особенности, архитектура.

- •28. Особенности проектирования и разработки oltp и olap приложений.

- •29. Особенности построения систем поддержки принятия управленческих решений (dss).

- •31. Разработка бизнес - логики на уровне сервера баз данных (хранимые процедуры, пользовательские функции, триггеры, механизмы поддержки целостности данных).

- •32. Классификация операционных систем. Управление задачами. Управление процессами и потоками в операционной системе.

- •33. Управление основной памятью. Виртуальная память и виртуальное адресное пространство приложения.

- •35. Назначение разделов основного диска. Типы и назначение динамических томов. Обеспечение отказоустойчивости динамических томов.

- •36. Протоколы локальных и глобальных сетей. Уровни сетевой архитектуры модели osi.

- •38. Понятие it-сервиса: основные требования по формированию, itil-библиотека.

- •41.Протокол sмтр. Сеанс и команды sмтр. Спецификация мiме. Кодирование в base64.

- •42. Мониторинг характеристик операционной системы.

- •Мониторинг и анализ локальных сетей.

- •44. Функциональные группы задач управления корпоративными сетями.

- •45. Формальные грамматики и языки. Синтаксические деревья. Задачи разбора и вывода.

- •46. Определение и процесс функционирования автомата с магазинной памятью.

- •47. Понятие автоматной грамматики. Построение и формальное описание конечного автомата.

- •48. Разбор с возвратами. Построение и формальное описание автомата с двумя магазинами.

- •49. Генерация объектного кода. Построение синтаксического дерева. Генерация объектного кода для линейных участков программ.

- •Виды резервирования надежности.

- •Перспективы развития информационных технологий.

- •Определение понятия информации.

- •60. Основные понятия оптимизационной экономико-математической модели

- •61. Переменные и ограничения оптимизационной экономико-математической модели(см.60)

- •Основные этапы решения оптимизационной задачи

- •67. Основные модели нейронов, применение нейронных сетей для задач распознавания образов.

- •1. Многослойные нейронные сети

- •2. Нейронные сети высокого порядка

- •3. Нейронные сети Хопфилда

- •4. Самоорганизующиеся нейронные сети Кохонена

- •5. Когнитрон

- •6. Достоинства и недостатки

- •68. Назначение врм-модуля для принятия управленческих решений. Инструментальные средства управления корпоративными знаниями.

- •Три составные части bpm

- •69.Классификация, основные свойства вi и км компонентов кис.

- •Характеристика и содержание основных этапов маркетинговых исследований. Основные методы проведения маркетинговых исследований.

- •Виды проектов маркетинговых исследований, их основные характеристики и взаимосвязь между ними.

- •Методы сбора данных. Вторичные и первичные данные, их преимущества и недостатки.

- •Виды измерительных шкал и их основные характеристики.

- •Методы выборочных исследований. Виды вероятностных и детерминированных выборок. Источники ошибок выборочных исследований.

- •Ошибки выборки

- •Ошибки наблюдений (измерений)

- •Ошибки отсутствия наблюдений

- •Анализ данных. Состав работ на этапе анализа данных. Кодирование открытых и закрытых вопросов.

- •Источники возникновения и цели реинжиниринга бизнес-процессов.

- •Оценка эффективности реинжиниринга бизнес-процессов.

- •Основные функции и свойства реинжиниринга бизнес-процессов.

- •Участники реинжиниринговой деятельности и их функции.

- •Определение понятия «бизнес - процесс».

- •82. Ресурсный подход к деятельности фирмы.

- •83.Корпоративная архитектура и ее составляющие.

- •84. Цели процессного подхода. Система терминов процессного подхода.

- •85. Применение правил выделения процессов. Пошаговое выделение процессов организации.

- •Раздел 6 «Управление ресурсами» — ресурсам процесса;

- •Раздел 7 «Выпуск продукции» — технологии процесса (учет требований потребителя, проектирование, закупки, выпуск продукции и т.Д.);

- •Раздел 8 «Измерения, анализ и улучшения» — организация мониторинга и улучшений процесса.

- •87.Управление данными

- •Управление данными: цели, задачи и основные направления

- •Иерархическая модель данных: типы структур, основные операции и ограничения

- •Сетевая модель данных: типы структур, основные операции и ограничения

- •Реляционная модель данных: типы структур, основные операции и ограничения

- •Инфологическая модель предметной области

- •4.1 Установка субд

- •4.2 Физическая организация базы данных. Файлы и файловые группы

- •4.3 Объекты базы данных

- •4.4 Модель безопасности

- •Резервное копирование и восстановление после сбоев

- •Высокая доступность данных

- •4.7 Репликация данных

- •4.8 Автоматизация административных задач

- •4.9 Мультисерверная среда

- •Разработка бизнес - логики базы данных. Хранимые процедуры и триггера

- •Целостность базы данных

- •Вопрос № 92

- •Толстый клиент

- •Тонкий клиент

- •Тонкие клиенты, работающие в терминальном режиме

- •Протоколы, используемые тонкими клиентами

- •Примеры тонких клиентов

- •Вопрос № 93

- •Вопрос № 94

- •Вопрос № 95

- •Вопрос № 96

- •97:Аутсорсинг. Классификация и модели

- •98. Промышленные сети. Требования, предъявляемые к ним.

- •99. Характеристика промышленной сети Profibus-dp

- •100. Характеристика промышленной сети Profibus-pa

- •101. Характеристика промышленной сети Profibus-fms

- •Формат кадра Базовый формат кадра данных

- •Расширенный формат кадра данных

- •107. Программируемый логический контроллер. Принцип работы. Eeprom

- •Программируемый логический контроллер. Основные характеристики. Eprom.

- •Характеристики

- •109. Составные модули пакета ArcInfo.

- •110.Геоинформационные системы Geograph

- •Расчет абсолютной эффективности

- •Учет фактора времени

- •Учет фактора неопределенности

- •Сравнение вариантов автоматизации

- •115. Система моделирования aris. Состав, возможности.

- •117. Языки bpel, uml. Возможности, сферы применения.

- •Диаграмма классов

- •Диаграмма компонентов

- •Диаграмма композитной/составной структуры

- •Диаграмма развёртывания

- •Диаграмма объектов

- •Диаграмма пакетов

- •Диаграмма деятельности

- •Диаграмма автомата

- •Диаграмма вариантов использования

- •Диаграммы коммуникации и последовательности

- •Диаграмма обзора взаимодействия

- •Диаграмма синхронизации

45. Формальные грамматики и языки. Синтаксические деревья. Задачи разбора и вывода.

Язык - подмножество цепочек слов некоторого алфавита.

Алфавит - непустое конечное множество элементов (символов).

Цепочка - всякая конечная последовательность символов. Например, пусть А = {а,b,с} - алфавит, тогда "а", "b", "с" - символы этого алфавита, а "а", "b", "с", "аа", "аb", "ас", "bа" и т.д. - цепочки символов этого алфавита.

Продукция (правило постановки) - это упорядоченная пара (U, х), записываемая как U х, где U - символ, а х - цепочка (конечная).

Грамматикой G называется совокупность G = (N, T, Р, S),

где N - множество нетерминальных символов алфавита;

T - множество терминальных символов алфавита;

Р - множество правил продукции;

S - начальный символ грамматики.

При этом N ∩ T = , N T = алфавит, S N - начальный символ грамматики, принадлежащий множеству нетерминальных символов, и P={U x} (UN, xNT).

сентенциальная форма (СФ) - это любой промежуточный или конечный результат вывода из S - начального символа грамматики G.

Если х - СФ в грамматике G и х состоит только из терминальных символов, то цепочка х - это предложение в грамматике G.

Языком в грамматике G называется множество возможных предложений в G: L(G) = {х | S * х, x T+}.

Пусть G - грамматика, а w = хuу - СФ. Тогда u называется фразой СФ w для нетерминального символа U, если S * хUу и U + u; и простой фразой, если S * хUу и U = u.

Основой всякой СФ называется самая левая простая фраза.

Каждая грамматика описывает (задает) некоторый язык, и каждый язык описывается (задается, порождается) некоторой грамматикой.

Синтаксические деревья. Задачи разбора и вывода

Задачи анализа текстов на тех или иных языках достаточно наглядно демонстрируются с помощью синтаксических деревьев. При определении синтаксического дерева (СД) используют следующие понятия:

дерево - это множество узлов и связей (ветвей) - такое, что в любой узел (кроме одного) входит лишь одна связь (ветвь);

корневой узел - это единственный узел дерева, не имеющий вводящей ветви;

куст узла - это множество узлов, непосредственно связанных с данным узлом ветвями (множество подчиненных узлов);

концевые узлы - это узлы с пустыми кустами (листья дерева);

поддерево - это любой некорневой узел со своим кустом (рассматриваемое отдельно от полного дерева, поддерево становится деревом).

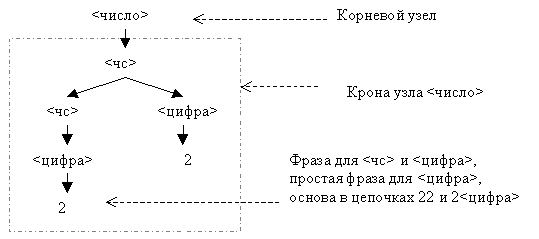

Для иллюстрации введенных понятий и их отношения к теории формальных грамматик целесообразно привести следующий пример. Пусть имеется грамматика G:

G = ({<число>,<чс>,<цифра>},{0,1,...,9},Р,<число>),

где Р = {<число> <чс>, <чс> <чс> <цифра>, <чс> <цифра>, <цифра> 0 | 1 | 2 | ... | 9}.

На рис изображено СД для предложения 22, записанного в грамматике G.

Правила построения СД для произвольного предложения в некоторой грамматике весьма просты:

1. в качестве корневого узла строится узел S (где S - начальный символ грамматики);

2. в имеющемся дереве выбирается узел U, для которого в Р имеется продукция U α1 ... αk (если такого узла нет, то построение завершено);

3. к дереву добавляются узлы α1, ..., αk и связи (U,α1), …, (U,αk), и процесс повторяется, начиная с п. 2.

процесс построения должен завершиться или иметь возможность завершиться в таком состоянии, когда все концевые узлы связаны с терминальными символами. При этом просмотр концевых узлов слева направо дает предложение грамматики, а концевые узлы в любой момент построения дерева образуют СФ.

Для успешного осуществления процесса компиляции необходимо: ответить на вопрос "принадлежит ли текст программы входному языку?", т.е. является ли исходная программа совокупностью предложений входного языка;определить синтаксическую структуру программы.

Очевидно, что решение этих задач требует построения СД. Сам факт построения такого дерева будет свидетельствовать о том, что исходная программа является синтаксически правильной (с позиций грамматики входного языка), а СД позволит сформировать объектный код.

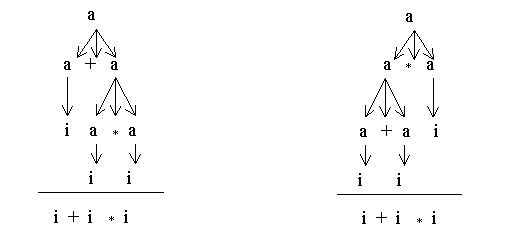

Подстерегающая здесь опасность - возможная неоднозначность процесса вывода.Например, пусть имеется грамматика G = ({а}, {+, , (, ), i}, {а а+а | аа | (а) | i}, а). На рис. 1.5 показаны два синтаксических дерева, соответствующие выводу цепочки i+ii. Такая ситуация может привести к совершенно разным трактовкам смысла цепочки.

Грамматики, в которых хотя бы одно предложение имеет более одного порождающего дерева, называется неоднозначными.

Практически используют две стратегии вывода:

левый вывод – на каждом шаге вывода производится развертывание самого левого концевого узла (допускающего это);

правый вывод - осуществляется путем замены самого правого концевого узла, не соответствующего терминальному символу, правой частью одного из правил.