- •Автоматизированные судовые электроэнергетические системы

- •Часть 2 «Автоматизация системы управления сээс»

- •Содержание

- •Введение

- •1 Комплексная система управления «Залив-м»

- •1.1 Система комплексной автоматизации судовых электроэнергетических систем типа ижора-м

- •1.1.1 Алгоритм работы системы управления сээс типа “ижора-м”

- •1.1.2 Системы регулирования частоты вращения дизель-генераторов

- •1.1.3 Системы возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов (сварн)

- •1.1.3.1 Принципы построения сварн синхронных генераторов

- •1.1.3.2 Система самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов серии мсс

- •1.1.3.3 Система самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов завода им. М. И. Калинина

- •1.1.3.4 Система возбуждения бесщеточного синронного генератора типа Siemens - thyripart

- •1.1.4 Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу

- •1.1.5 Автоматическое распределение активных и реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами

- •1.1.5.1 Распределение активных нагрузок

- •1.1.5.2 Распределение реактивных нагрузок

- •1.1.6 Автоматический пуск резервного генератора

- •1.1.7 Автоматический пуск аварийного дизель-генератора, включение нагрузки

- •1.1.8 Защита от обрыва фазы при питании с берега

- •1.1.9 Автоматический контроль сопротивления изоляции в судовой сети

- •1.1.10 Устройство звуковой и световой сигнализации

- •1.1.11 Автоматизированные защитные устройства генераторов

- •1.2 Система дистанционного автоматического управления дизель-генераторами «Роса - м»

- •1.3 Судовая информационно-измерительная система «Шипка - м»

- •1.3.1 Общая характеристика

- •1.3.2 Структурная схема иис «Шипка-м»

- •1.4 Система дистанционного автоматического управления главными двигателями «Гром»

- •1.5 Система дистанционного и автоматизированного контроля и управления судовыми системами «Нарочь-м»

- •2 Компьютеризированное управление сээс с использованием модулей компании selko

- •2.1 Управление генераторами

- •2.2 Защита генераторов и контроль мощности

- •2.3 Интегрированные компьютерные системы автоматизации на базе модулей компании selco

- •2.3.1 Модуль sigma s6000 io/p

- •2.3.2 Модуль sigma s6100 s/ls

- •2.3.3 Контроллер генератора с6200

- •2.3.4 Интегрированный модуль sigma s6610 (s6500 ui)

- •3 Микропроцессорная система управления типа asa-s

- •3.1 Структурно-функциональные схемы

- •3.2 Алгоритмы управления судовыми дизель-генераторными агрегатами

- •3.3 Алгоритмы управления судовыми электроэнергетическими системами

- •4 Микропроцессорная система управления судовой электростанции Delomatic

- •4.1. Структура и режимы работы системы

- •4.2 Функции управления генераторными агрегатами и электростанцией

- •4.2.1 Пуск и синхронизация генераторов

- •4.2.2 Регулирование частоты и распределение активной нагрузки

- •4.2.3 Остановка генераторного агрегата

- •4.2.4 Поддержание дг в горячем резерве

- •4.2.5 Пуск и остановка генератора по нагрузке на грщ

- •4.2.6 Определение очереди генераторов

- •4.2.7 Функции электростанции при обесточивании

- •4.2.8 Включение мощных потребителей

- •4.3 Функции контроля и защиты генераторных агрегатов

- •4.3.1 Контроль и защита шин грщ

- •4.3.2 Перегрузка генератора по току

- •4.3.3 Защита от обратной мощности

- •4.3.4 Защита от перегрузки по мощности

- •4.3.5 Защита от коротких замыканий

- •4.3.6 Отключение групп неответственных потребителей

- •Список рекомендуемой литературы

- •Автоматизированные судовые электроэнергетические системы

- •Часть 2 «Автоматизация системы управления сээс»

- •98309 Г. Керчь, Орджоникидзе, 82.

1.1.5.2 Распределение реактивных нагрузок

Распределение реактивной нагрузки при параллельной работе СГ проводится путем изменения тока возбуждения генераторов: у перегруженного генератора ток возбуждения уменьшают, а у недогруженного - увеличивают.

При ручном перераспределении реактивных нагрузок (если нет АРН или он не работает) токи возбуждения изменяют при помощи ручных реостатов (регуляторов) возбуждения, органы управления которых выведены на лицевую часть генераторной секции каждого генератора. При наличии АРН распределение реактивных нагрузок осуществляется автоматически, при помощи компенсаторов реактивной нагрузки.

Равномерность распределения зависит от наклона внешних характеристик СГ, причем меньшему наклону характеристики соответствует больший ток нагрузки, что следует из сравнения внешних характеристик 1 и 2 (рис. 1.30).

Предположим,

что для каждого из генераторов по

отдельности были сняты внешние

характеристики 1 и 2, которые изображены

на рис. 1.30.

Предположим,

что для каждого из генераторов по

отдельности были сняты внешние

характеристики 1 и 2, которые изображены

на рис. 1.30.

После включения генераторов на параллельную работу их угловые скорости должны быть одинаковы и равны, например, номинальной угловой скорости ωном .

Как следует из рис. 1.29, одинаковой угловой скорости ωном соответствуют разные значения тока генераторов, а именно: для генератора с внешней характеристикой 1 это значение равно I , а для генератора с характеристикой 2 – I (чтобы найти эти значения токов, надо при значении скорости ω = ωном провести вспомогательную горизонтальную прямую до ее пересечения с характеристиками 1 и 2, а затем эти точки пересечения спроектировать на горизонтальную полуось активных мощностей).

При этом меньшему наклону (меньшему статизму) характеристики соответствует больший ток нагрузки генератора, что следует из сравнения внешних характеристик 1 и 2.

При одинаковом номинальном напряжении U ток нагрузки первого генератора составляет I , а второго - I , причем I > I .

Для того чтобы распределить реактивные нагрузки и в то же время оставить напряжение СГ неизменным, надо увеличить ток возбуждения генератора с меньшим током нагрузки и одновременно уменьшить у генератора с большим током нагрузки.

При этом внешние характеристики СГ переместятся параллельно самим себе: характеристика 2 вверх, а характеристика 1 вниз. Изменение токов возбуждения надо прекратить в точке А (рис. 1.30), где реактивные нагрузки равны.

Автоматическое распределение реактивной нагрузки СГ. Классическим способом распределения реактивной нагрузки является использование уравнительных связей.

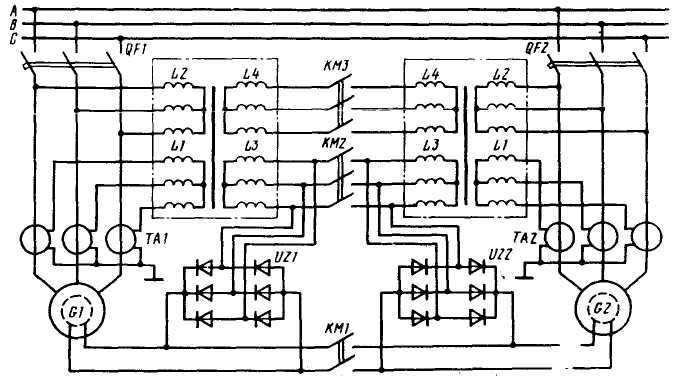

Для однотипных генераторов с одинаковым номинальным напряжением возбуждения уравнительную связь устанавливают между обмотками возбуждения, т. е. на стороне постоянного тока. При замыкании контактов КМ1 обмотки возбуждения соединяются параллельно, поэтому любое изменение напряжения на одной из них автоматически приводит к такому же изменению напряжения на другой.

Уравнительные соединения применяют также на стороне переменного тока. Для СГ одинаковой мощности могут быть установлены уравнительные соединения между выходными обмотками L3 компаундирующих трансформаторов. При замыкании контактов КМ2 эти обмотки соединяются параллельно, поэтому изменение напряжения на одной из них вызовет такое же изменение напряжения на другой.

|

Рисунок 1.31 - Принципиальная схема различных способов подключения уравнительных связей между параллельно работающими СГ

|

Для СГ разной мощности, имеющих разные напряжения возбуждения, применяют дополнительные обмотки L4 с одинаковыми выходными напряжениями. Если реактивные нагрузки СГ одинаковы, то в уравнительных проводах, соединяющих эти обмотки, токи не протекают. При изменении реактивной нагрузки одного из генераторов возникающие между обмотками L4 уравнительные токи будут подмагничивать магнитопровод одного из компаундирующих трансформаторов и размагничивать магнитопровод другого, что приведет к выравниванию реактивных нагрузок генераторов.

Распределять реактивную нагрузку между параллельно работающими генераторами можно также двумя способами:

- вручную;

- автоматически.

В первом случае оператор (электромеханик или вахтенный механик) одновременно поворачивает рукоятки реостатов возбуждения обоих генераторов в разные стороны - у нагружаемого генератора по часовой стрелке, у разгружаемого – против часовой стрелки. При повороте рукоятки по часовой стрелке сопротивление реостата уменьшается, а ток возбуждения увеличивается, что приводит к увеличению реактивной части тока нагрузки, т.е. этот генератор принимает на себя реактивную нагрузку. При повороте рукоятки против часовой стрелки происходит обратный процесс. Сами рукоятки реостатов возбуждения выведены на лицевую часть секции каждого генератора (генераторной секции).

Автоматическое регулирование реактивных нагрузок обеспечивают специальные устройства - реактивные компенсаторы (компенсаторы реактивной мощности).

Схемы реактивных компенсаторов. Конструктивно реактивный компенсатор представляет собой часть (блок) автоматического регулятора напряжения синхронного генератора.

Различают два вида реактивных компенсаторов:

- статический;

- астатический.

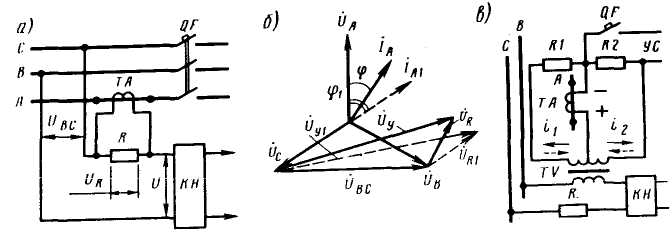

Схемы реактивных компенсаторов показана на рис. 1.32, а и 1.32, в.

|

Рисунок 1.32 - Реактивные компенсаторы: а, б) схема статического компенсатора и его векторная диаграмма; в - схема астатического компенсатора

|

Реактивный

статический

компенсатор

(рис. 1.32, а) состоит из трансформатора

тока ТА в фазе А и компаундирующего

резистора R. Падение напряжения Ū![]() на

этом резисторе прямо пропорционально

току I

на

этом резисторе прямо пропорционально

току I![]() фазы А и совпадает с этим током по фазе.

Это напряжение суммируется с линейным

напряжением Ū

фазы А и совпадает с этим током по фазе.

Это напряжение суммируется с линейным

напряжением Ū

![]() ,

после чего суммарное напряжение

управления Ū

=

Ū

,

после чего суммарное напряжение

управления Ū

=

Ū

![]() +

Ū

поступает на вход корректора напряжения

КН (векторная диаграмма на рис. 1.32, б). С

выхода КН выпрямленное напряжение

поступает в схему ТФК.

+

Ū

поступает на вход корректора напряжения

КН (векторная диаграмма на рис. 1.32, б). С

выхода КН выпрямленное напряжение

поступает в схему ТФК.

Допустим,

индуктивная составляющая тока нагрузки

СГ увеличилась, вектор тока фазы А

повернулся на угол φ![]() > φ и занимает положение, обозначенное

на рис. 1.32, б вектором I

> φ и занимает положение, обозначенное

на рис. 1.32, б вектором I![]() .

При этом на такой же угол повернется

вектор напряжения Ū

.

При этом на такой же угол повернется

вектор напряжения Ū

![]() ,

вследствие чего длина вектора напряжения

управления увеличится до значения Ū

,

вследствие чего длина вектора напряжения

управления увеличится до значения Ū![]() >

Ū

.

С помощью КН ток возбуждения генератора

будет уменьшен. В то же время в компенсаторе

второго параллельно работающего

генератора происходит обратный процесс,

т.е. его ток возбуждения увеличивается.

Этот процесс закончится тогда, когда

реактивные токи обоих генераторов

станут одинаковыми.

>

Ū

.

С помощью КН ток возбуждения генератора

будет уменьшен. В то же время в компенсаторе

второго параллельно работающего

генератора происходит обратный процесс,

т.е. его ток возбуждения увеличивается.

Этот процесс закончится тогда, когда

реактивные токи обоих генераторов

станут одинаковыми.

Описанное выше устойчивое распределение реактивных нагрузок возможно при статизме характеристик в 3…4%.

При перераспределении реактивных нагрузок одновременно изменяется напряжение, ухудшается процесс стабилизации, причем, чем больше статизм характеристик, тем в большей степени изменяется напряжение. Для устранения этих недостатков применяют астатические компенсаторы с комбинированным управлением (рис. 1.32, в). В схемах таких компенсаторов резисторы R2 соединены уравнительным соединением УС.

В режиме одиночной работы СГ вспомогательный контакт QF автоматического выключателя разомкнут, поэтому уравнительное соединение отключено.

На вторичной обмотке трансформатора ТА возникает ЭДС, значение которой пропорционально току нагрузки фазы А. Под действием ЭДС возникают токи i = i , которые по полуобмоткам трансформатора TV текут встречно, не наводя ЭДС во вторичной обмотке трансформатора.

При

параллельной работе СГ контакт QF замкнут.

Если нагрузки генераторов одинаковы,

то в контурах их компенсаторов протекают

одинаковые токи i

,

на резисторах R2

создаются

одинаковые падения напряжения Ur![]() ,

и

через уравнительную связь УС

ток

протекать не будет.

,

и

через уравнительную связь УС

ток

протекать не будет.

При перегрузке первого СГ в контуре его компенсатора значения токов i и i будут больше, чем в контуре компенсатора второго СГ. Теперь на резисторе R2 схемы компенсатора первого СГ падение напряжения окажется больше, чем на резисторе R2 компенсатора второго СГ. Через УС между резисторами R2 компенсаторов потечет уравнительный ток, который на этих резисторах создает дополнительное падение напряжения Δ Ur .

В схеме компенсатора первого СГ напряжение Δ Ur . будет действовать согласно ЭДС трансформатора ТА, что приведет к увеличению тока i . В это же время в компенсаторе второго СГ напряжение Δ Ur . будет действовать встречно ЭДС трансформатора ТА и ток i уменьшится. Во вторичных обмотках трансформатора TV возникнут ЭДС противоположной фазы и корректоры напряжения генераторов выработают противоположные управляющие сигналы: в СВАРН первого СГ ток возбуждения будет уменьшен (уменьшение реактивной нагрузки), а в СВАРН второго СГ увеличен (увеличение реактивной нагрузки).

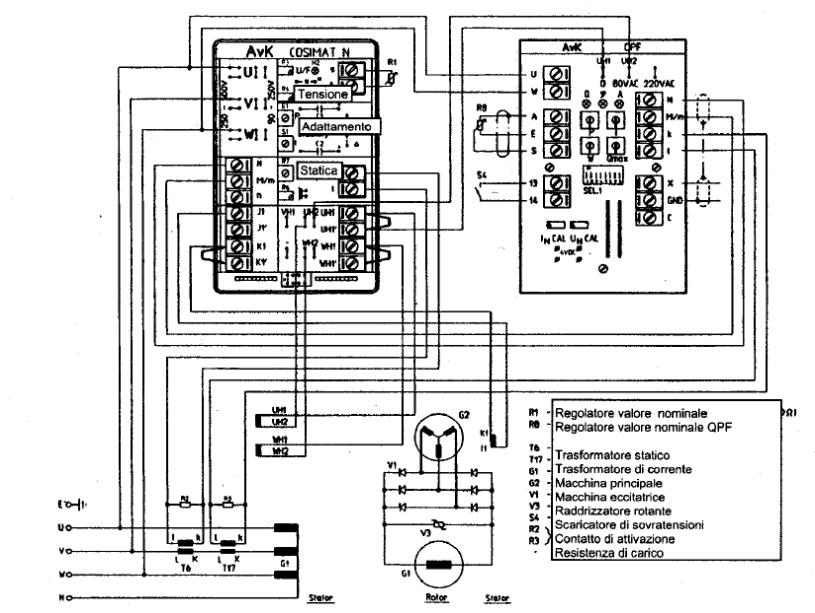

Современные судовые генераторы оборудуются специальными блоками регулирования и распределения реактивной мощности, которые работают совместно с блоками автоматического регулирования напряжения. Рассмотрим работу регулятора реактивного тока и коэффициента мощности для регулятора Cosimat N+ (схема приведена выше).

В указанном регуляторе регулировка коэффициента мощности осуществляется ПИ-регулятором, путем воздействия на обмотку возбуждения через основной регулятор напряжения. При настройке прибора производиться выбор параметров «минимальная активная мощность» и «максимальная реактивная мощность», которые непрерывно контролируются. При превышении граничных значений происходит автоматическое переключение на регулировку реактивной мощности. При «минимальной активной мощности» выбирается заданное значение с небольшим перевозбуждением. В случае повышения активной мощности происходит обратное переключение в режим регулировки коэффициента мощности.

При «максимальной реактивной мощности» заданное значение соответствует установленному граничному значению Qmax. При понижении активной мощности происходит обратное переключение в режим регулировки коэффициента мощности.

Управляющий сигнал регулятора подается в блок Cosimat N+ по линии управления N-M/m. Схема подключения регулятора реактивной мощности и блока Cosimat N+ показана на рис. 1.33.

|

|

Рисунок 1.33 - Схема подключения регулятора реактивной мощности и блока Cosimat N+