II. Памятники вещественные

Многочисленные материалы для русской символики и примеры, каким образом писатели пользовались этими материалами, содержатся в письменных памятниках. Памятники вещественные, напротив того, показывают нам приложение символики к искусствам. Не оставаясь достоянием одной риторики, одним орудием красноречия, эта наука глубоко проникла в дух самого народа, как это свидетельствуют песни, и завладела искусством. Тут русская символика является уже самостоятельной наукой, а памятники вещественные делаются самыми верными и точными ее источниками. Но при пользовании этими источниками необходимо прежде всего подвергнуть их строгой критике, различить между сведениями, из них почерпаемыми, те, которые положительны и основаны на неоспоримых доказательствах, и те, которые объясняются только догадками; и тогда мы убедимся в разительной разнородности, существующей в самих источниках. Одни А) совершенно положительны, составляют верные, неоспоримые данные для символики; другие источники Б) не столь положительны, допускают догадки и часто объясняются одними догадками. Но и тут этим способом объяснения следует пользоваться весьма осторожно, ничто так легко не может ввести в ошибку, как догадка. Она кажется иногда совершенно правильной, придает даже памятнику какой-то смысл; а между тем совершенно ложна, потому что противоречит правилам общей символики.

К А) источникам положительным для символики мы причисляем те вещественные памятники, символическое значение которых определено ясными и положительными доказательствами. Между ними бывают два разряда памятников:

а) Памятники, коих символическое значение объясняется особыми надписями или особыми толкованиями или поясняется самим текстом, к которому они относятся.

б) Памятники, изображенные на которых животные и растения, как явствует из самого текста или из особых надписей, помещены как исторические атрибуты или как предметы естественной истории.

Б) Источниками неположительными мы назовем те памятники, коих символическое значение объясняется одними догадками или сравнением с другими подобными памятниками. Их также следует подразделить на два разряда:

а) Памятники, которые имеют все признаки символического содержания, но символизм которых объясняется одними догадками.

б) Памятники, имеющие все видимые признаки символических, но изображения на которых, по всей вероятности, не имеют никакого символического значения, а употреблены только как украшения.

А) ИСТОЧНИКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

а) Памятники, коих символическое значение объясняется особыми надписями или особыми толкованиями или поясняется самим текстом, к которому они относятся.

1) Иконы ко Св. Писанию. Русское иконописание, наравне с греческим, служит нам одним из важнейших источников. Оно тем более важно для символики, что изображая наглядно сказания священных книг, иконописание этим самым делается самым верным для нее руководством. Символика не могла отступать ни от книг Священного Писания, ни от икон. Символические изображения на иконах делаются ясными и положительными типами, помещаемыми в одном и том же значении на всех памятниках; но, к несчастью, таких типических символов встречается очень мало. Так на всех многочисленных иконах ветхозаветного содержания мы не имеем ни одного положительного символа; они более исторического, чем символического содержания, а потому, например, даже змея в изображении грехопадения может считаться лишь историческим атрибутом самого изображаемого события, а не символом грехопадения. В иконах из Нового Завета символический элемент проявляется гораздо чаще и даже постоянно сопровождает историю; он иногда даже так тесно связан с исторической верностью, что переходит в исторический атрибут. Таким образом голубь делается типичным символом Духа Святого: на иконе Богоявления голубь — исторический атрибут для изображения самих слов Священного Писания: «виде Духа Божия сходяща яко голубя» (Матф. 3, 16), «и Духа яко голубя, сходяща нань» (Марк 1, 10), «И сниде Дух Снятый телесным образом яко голубь, нань» (Лука 3, 22), «Духа сходяща яко голубя с небесе» (Иоанн 1, 32). Присвоенный здесь, на точном основании слов Св. Писания Духу Святому символ голубя помещается затем на всех иконах, где является Дух Святой (Благовещение, Вселенские Соборы и проч.). На иконе Сошествия Святого Духа помещается также голубь, хотя в Священном Писании о нем не упоминается: «И явишася им разделени языцы яко огненни» (Деяния 2, 3). Иконописание, принужденное с точностью выразить эти слова, поместило наверху иконы голубя, от которого нисходят огненные языци98.

Другой типичный символ, агнец, основанный также на словах Евангелия: «се Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Иоанн 1, 29), встречается в византийском иконописании только до VII столетия, до запрещения, наложенного на это изображение Трулльским собором99, и в русском иконописании оно нигде не встречается, исключая иконы, представляющие видения апокалиптические, где агнец изображается уже как атрибут, как точное представление самого видения Иоанна Богослова.

|

|

Илл. 18

На этих же самых иконах, представляющих какое-нибудь событие земной жизни Христа, присоединяются часто изображения, символически выражающие <слова> Св. Писания, относящиеся к написанному моменту. На иконе Богоявления, например, помещаются олицетворения Иордана и моря с видом испуга для выражения слов Давида (Псалом 113, 3): «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять» (илл. 18).

На той же самой иконе часто изображается олень, пьющий из Иордана; уже Давид (Пс. 41, 1) сравнил душу с оленем: «Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже», и олень, стремящийся к Иордану, представляет здесь алкание христианских душ к Таинству Крещения.

- 646 -

2) Кроме самих икон, в иконописании был еще другой источник, обильный памятниками; это лицевые подлинники. Когда письменные подлинники перестали ограждать иконописание от влияния западного Возрождения, то начали составлять подлинники лицевые из переводов известных хороших икон; впоследствии, впрочем, и эта мера оказалась недостаточной.

Лицевой Подлинник XVIII века на 12 листах у Ф. И. Буслаева.

Киевские печатные листы (Буслаев. С. 34).

Лицевые Подлинники гр. Строганова. Два.

|

Илл. 19

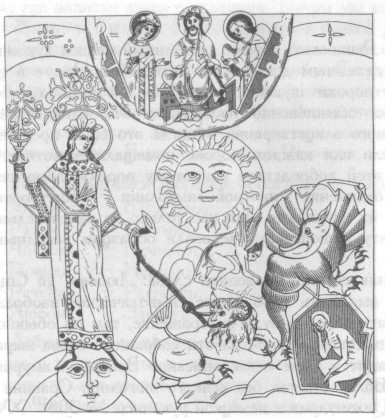

3) Иконы символические. Символические иконы более всех прочих источников доставляют символике много верных данных. Не надо думать, что эти изображения проявляются только в русском иконописании; они совершенно свойственны самому духу Церкви и в особенности греческой, от которой перешли к нам. Мистическое настроение восточных Отцов Церкви породило подобное же направление и в иконописании. Греческий Подлинник, изданный г-м Дидроном, хотя сам он и памятник позднейший, но все-таки носит следы того пути, по которому следовало иконописание, чтобы дойти до чисто символических изображений. В самом Священном Писании лежал этот зародыш. Изобразив на иконах всю, так сказать, историческую часть земной жизни Христа, заметили, что упустили из виду одну из главнейших частей Евангелия, притчи Христовы, в которых Божественный Учитель примерами из видимого мира старался еще осязательнее объяснить Свое учение. Изображение иконным образом этих притчей невольно передавало символически целый ряд отвлеченных идей. После изображения притчей Евангельских наверное начали писать и откровения Апокалипсиса (илл. 19). И в тех и в других иконах главное основание составляет символика. Тут она начала развиваться как наука отдельная, как мистическая отрасль богословия. К этим двум родам символических икон присоединился вскоре и третий. Начали изображать хваления, названия, данные Церковью Богу, или качества самого Божества. Так, например, изображали иконно Благое Молчание, Софию Премудрость Божию. Изречение Давида (Пс. 109, 4): «ты иерей вовек по чину Мелхиседекову», развито символически в икону, называемую «Божественная литургия», ἡ θεία λειτουργία100. Отсюда также произошло изображение Спасителя в святительском облачении как μέγας αρχιερεύς. «Всякое дыхание да хвалит Господа»101; Собор св. архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных; Собор всех небесных сил бесплотных, и пр. подробно описаны в греческом Подлиннике102.

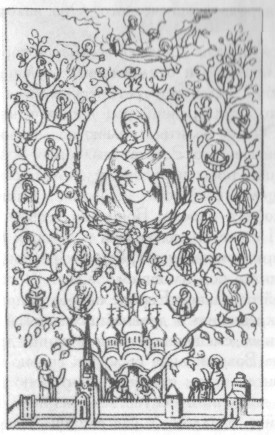

Молитвы, воззвания, названия Богородицы также были изображаемы на иконах; такова композиция «Свыше пророци»103.

|

Илл. 20

В русском иконописании мы встречаем то же само. Церковь называет Богородицу [в акафисте] белым крином, и оттого мы видим этот цветок на иконе Владимирская Божия Матери в Грузинской церкви в Москве104. Богородица представлена на цветущем дереве (илл. 20). Она окружена как бы венком из белых лилий, роз и листьев. Дерево исходит из пятиглавой церкви; корень его, насажденный вел. кн. Иоанном Калитой, поливается из кунгана святителем Петром. Две ветви виноградные выходят из боков ствола и поддерживают изображения московских святителей Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Филиппа, Иова, Филарета, святых Александра Невского, Михаила, царя Феодора, царевича Димитрия и преподобных Сергия, Никона, Пафнутия, Симона, Андроника, <юродивых Василия>, Иоанна водоноса и Максима блаженного. Каждый святой держит в руках хартию с похвальным воззванием к Богородице. На самом верху иконы — Господь Бог на небесах; по сторонам Его два парящие ангела. Над главами Калиты и митрополита Петра следующая, заимствованная из Псалтири (<Пс. 79, 15—16>) надпись:

«Господи призри с Небесе и виждь, посети виноград сей, и соверши, его же насади десница Твоя».

Пятиглавая церковь, или Успенский собор, возвышается посреди Кремлевской стены, со стороны Спасских ворот. За Калитой стоит княгиня Марья Ильинична, а перед нею князья Феодор и Алексей Алексеевичи, за митрополитом Петром — царь Алексей Михайлович. Икона эта написана Пименом, прозванным Симоном Ушаковым, в 1668 году. Видно, что художник хотел создать подражание греческим иконам «Свыше пророци» и поклонениям Богородице (salutations). Часто встречается как в греческом, так и в русском иконописании изображение Древа Иессеова, или символическое олицетворение следующих слов пр. Исайи (11, 1—3): «И изыдет жезл из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет. И почиет на нем Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия; н исполнит Его Дух страха Божия». Тертуллиан105: «Et nascetur virgo de radice Iesse, quod est Maria» («И родится дева от корня Иессеева, то есть Мария»), и многие другие Отцы Церкви упоминают о символизме Исайиных слов. Чрез них, вероятно, перешла мысль этого символизма в иконописание, которое изобразило следующим образом: праведный Иессей лежит и спит; из груди его исходят три ветви; одна идет прямо, и на ней изображены цари Иудейские, от Давида до Христа; на самом ее верху Рождество Христово. Обе остальные ветви, по бокам средней, поддерживают — наверху пророков, под ними — греческих мудрецов и Валаама. Каждый держит свиток, на котором написано изречение; взорами они все обращены к Рождеству106. То же самое изображение написано во многих церквях и монастырях или отдельным образом. В моем собрании.

Необходимо здесь упомянуть о другой иконе, на которой выражена символически связь семи Таинств со Христом, распятым для искупления рода человеческого. Она находится в Переяславском соборе.

К этим символическим иконам присоединяются образы аллегорические, которые посредством олицетворений и символики передают наглядно идеи отвлеченные, служащие для нравственного воспитания христиан. Тут символический элемент берет перевес; вся мысль иконы основана на нем, оттого, должно полагать, что этот крайний род иконописания был последней, высшей степенью, до которой оно дошло. Он мог родиться только после изображения притчей, Апокалипсиса, олицетворений, изречений Ветхого Завета, хвалебных воззваний и качеств Божества. Иконы аллегорические присоединяются к церковному иконописанию не столько по написанному изображению, сколько по цели своей. Это не иконы, а писанные наставления; это нравственные поучения для нечитающего народа. Вошедши весьма рано в состав иконописания, они перешли к нам, и уже в XII столетии мы видели в русских церквях признаки символики. Вероятно, сначала они строго придерживались греческих переводов, но потом в XV столетии получили более обширное развитие под влиянием Запада. В то время изучение памятников древнего мира возбудило во всей остальной Европе особое направление к восстановлению древнейших форм и отчасти к воскрешению и древнейших мыслей и учений; одним словом, Возрождение было самым искусным смешением воспоминаний древнего языческого мира с христианскими преданиями. Влияние Возрождения было так сильно во всей Европе и так глубоко вкоренилось в умы под покровительством схоластики, что оно не могло не иметь хотя слабый, но внятный отголосок и в восточном искусстве. Греция и Россия получили его посредством постоянных своих сношений с Западом. У нас влияние Возрождения в особенности принесено фряжскими художниками и иностранцами, приезжавшими в Новгород. С этих пор в символике проявляется новый элемент — античный; много олицетворений и форм заимствовано от древнего греческого или римского искусства. Мифология этих народов отразилась на некоторых символических памятниках, сохраняя свои отличительные черты довольно ясно и даже резко.

|

Илл. 21

B греческом подлиннике, принадлежащем к концу XVI века, черты, обрисовывающие влияние Возрождения, весьма заметны в символике аллегорических икон. Тут описываются следующие изображения: 1) Жизнь истинного монаха (Manuel. Р. 402<—411>); 2) Небесный путь спасения души; 3) Смерть лицемера (ипокрита); 4) Смерть праведника; 5) Смерть грешника; 6) Обманчивость времени земной жизни. Из этих икон мы можем заключить, что

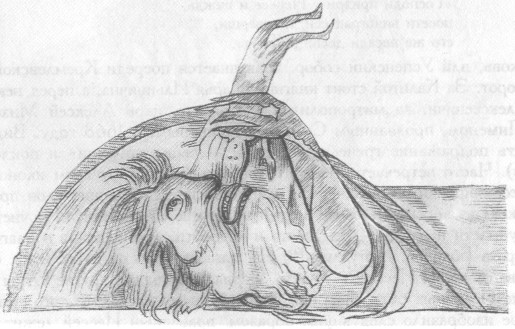

1) ад изображался в виде дракона или змеи в темной пещере, или в виде большой змеиной пасти; над ним ставили надпись: «всепожирающий ад» (илл. 21). Кроме того, змеи означали также и угрызения совести, ибо часто писались над самой пещерой, с надписью: «угрызения совести». 2) Прелести земного мира представлялись в виде всадника на белом коне. Богатая его одежда шита золотом и опушена мехом; на голове меховая шапка. В правой руке он держит сосуд с вином, в левой — копье. Над ним надпись: «безумный мир». 3) На изображении Смерти лицемера змея, выползающая из его рта, представляет нам этот порок.

|

Илл. 22

К этим положительным данным для символики присоединяются некоторые олицетворения, носящие следы античного искусства. Так, например, на изображении Жизни истинного монаха сладострастие олицетворено в виде юноши, совершенно обнаженного, с повязанными глазами и с луком в руках, из которого он пускает стрелу в монаха. Смерть является всегда с большой косой и с песочными часами — атрибуты Сатурна. На изображении Обманчивости времени земного мира следы древнего языческого искусства гораздо явственнее. На самой середине представлен Космос, как на иконах Сошествия Духа Святого. Кругом него помещены олицетворения весны, лета, осени и зимы в виде мужчин с атрибутами, свойственными каждому времени года. Потом следуют месячные знаки и семь возрастов человека. По бокам всего изображения колеса, в котором заключаются все эти изображения, два ангела. Налево ангел с надписью «ночь», направо — такой же ангел с надписью «день».

Мы теперь видели, каким образом греческое иконописание постепенно дошло от икон исторических до икон символических. Этот новый элемент, не разграниченный так резко, как сюжеты обыкновенных икон, должен был оттого сильно развиться и вместе с тем развить и саму науку о символике, оставаясь всегда неотъемлемой собственностью церковного иконописания.

В русском иконописании мы встречаем те же самые различные степени символических икон (илл. 22). Притчи, Апокалипсис, олицетворения хвалебных воззваний или наименований встречаются во всех почти церквях. Но из всех них аллегорические образы всех более содержат материалов для русской символики.

К этой самой категории принадлежала стенная живопись в Царском дворце в Москве при Иоанне IV Васильевиче. Она, к несчастью, давно уже не существует, но мы имеем довольно подробное описание ее в Розыске о деле дьяка Висковатова107. Сомнения, возбужденные этой живописью в уме необразованного дьяка, сохранили нам описание этого памятника, столь важного для символики.

Главный предмет этой живописи была притча св. Василия Великого, которой он обратил в христианство учителя своего, язычника Еввула. Так было объяснено Висковатому на Соборе. Чтобы хорошо понять, каким образом передана была посредством символики притча Василия Великого, надо сначала прочесть его (Висковатова. — Публ.) слова.

На середине стены изображен был на небе Спаситель на херувимах. Над ним надпись: «Премудрость Иисус Христос». В Розыске объяснено, что Спаситель на херувимах «прообразует Святое Крещение и чашу, которую Спаситель приял плотию в распятии, и которая есть оцет с желчию смешан». Это же самое изображение описано в Подлиннике, принадлежащем гр. Строганову; но также весьма темно.

«А что Спас сидит на херувимах, в кругу Его писано: Седяй на херувимах, видяй бездны, промышляяй всяческая, устрашаяй враги и возносяй смиренныя духом. На правой стороне Ангелу надпись, что чашу держит: Чаша гнева Божия, вина не растворенна, исполнь растворения. Милосердию подпись: Душу свою за други своя положи».

Пониже, под изображением Спасителя, написан был ангел с обозначением: «Дух страха Божия». Под ним, еще ниже, олицетворение Жизни со светильником в правой руке и с копьем в левой. У нее под ногами семиглавый дьявол. По сторонам этой средней картины были написаны две двери; над правой помещены олицетворения четырех добродетелей: Мужества, Разума, Чистоты и Правды. Над левой дверью — олицетворения четырех пороков: Блуждения, Безумия, Нечистоты и Неправды.

Кроме этих символических изображений живопись простиралась и по бокам этих дверей. «За дверью с правой стороны писано земное основание и море, и приложение тому в сокровенная его, да ангел — Дух благочестия. Да около того четыре ветра, а около того всего вода, а над водою твердь, а на ней Солнце, к Земле спускающееся; да ангел — Дух благоумия, держит Солнце. Под ним от Полудня гонится Ночь за Днем; а под тем Добродетель да ангел; а подписано: Рачение, да Ревность, да Ад, да Заяц».

«А на левой стороне за дверью писана тоже твердь, а на ней написан Господь в виде ангела, держит зерцало да меч. Ангел возлагает на Него венец. А тому подпись: Благословиши венец лету благости Твоея.

Под тем колесо годовое. У Года колесо. С правой стороны: Любовь, да Стрелец, да Волк; с левой стороны Года: Зависть, а от ней слово к Зайцу: Зависть люто вред, от того бо наченся и прискочи братоубийц. А Зависть пронзила себя мечом. Да Смерть. А около того всего твердь; да ангелы служат звездам и иныя все утвари Божия. Да четыре ангела по углам: Дух Премудрости, Дух Света, Дух Силы и Дух Разума».

В статье своей о Розыске профессор Буслаев указал, каким образом западная живопись отразилась в нашем иконописании; нам остается только рассмотреть этот Розыск как материал для отечественной символики и узнать, какими данными эта стенопись обогащает ее. Главное место в этой живописи занимают олицетворения. Мы сперва видим, что ангелы олицетворяют дары Духа Святого: Дух страха Божия, Дух Благочестия, Дух Благоумия, Дух Премудрости, Дух Света, Дух Силы и Дух Разума; то же самое, как на иконе «Благое Молчание», где написан ангел с тороцами. Потом мы встречаем два противоположных олицетворения: Жизнь и Смерть. Первое держит в правой руке светильник, а в левой — копье.

Смерть, вероятно, представлена была с косой, потому что как бы нарочно указано, что Время с колесом, следовательно, атрибут Сатурна был предоставлен Смерти.

Олицетворения добродетелей и пороков, без всякого сомнения, были сделаны в виде женщин, как это явствует из замечания Висковатова: «В палате в середней Государя нашего написан образ Спасов, да тутож близко него написана жонка, спустя рукава кабы пляшет, а подписано над нею: Блужение, а иное: Ревность, а иные: Глумление».

Во всей живописи добродетели поставлены в противоположность к порокам. Исчисляются:

Мужество — Блуждение,

Разум — Безумие,

Чистота — Нечистота,

Правда — Неправда,

Рачение — Ревность,

Любовь — Зависть.

Добродетели помещены над правой дверью, пороки над левой; можно из этого заключить, что в то время знали еще символическое значение правой и левой стороны; все хорошее было направо, все дурное — налево. Мы это же самое различие встречаем уже в скандинавских и славянских суевериях108: обращали внимание на бег зверей, на полет птиц.

Число добродетелей и пороков, как не основанное на сказаниях книг Священного Писания, не было положительно определено; одни исчисляли их более, другие — менее. На Западе существовала та же самая неопределительность; на соборе в Шартре109 представлено четырнадцать добродетелей, а, напротив того, на заглавном листе рукописной Библии IX столетия в церкви св. Каликста в Риме110представлено только четыре добродетели: Prudentia, Justitia, Temperantia и Fortitudo (Разум, Справедливость, Умеренность, Мужество).

Художники наши, олицетворив добродетели в виде женщин, последовали правилу, провозглашенному для западной символики Дурандом111: Virtutes in mulieris specie depinguntur, quae mulcent et nutriunt (Добродетели изображаются в образе женщины, потому что они ласкают и питают). Совершенно подобные же олицетворения пороков даже на Западе встреча лись весьма редко, в особенности же редко встречаются они до XIII века. Г-н Шнаазе112 замечает, что обыкновенно принимали семь добродетелей и столько же пороков. Первые состояли из четырех добродетелей, заимствованных из Платоновой республики: Правосудия, Умеренности, Разума и Мужества (Justitia, Temperantia, Pradentia, Fortitudo), и из трех добродетелей христианских: Веры, Любви и Надежды (Fides, Amor <или> Caritas, Spes). Пороки состояли из смертных грехов: Гордости, Зависти, Гнева, Лени, Скупости, Пьянства и Блуда (Superbia, Invidia, Ira, Acidia, Avaritia, Gula, Luxuria). Сравнивая нашу стенопись с этим исчислением, мы увидим, во-первых, что на ней было олицетворено только шесть добродетелей и пороков; во-вторых, не те, которые обыкновенно изображались на западных памятниках.

Из добродетелей мы имеем:

Мужество — fortitudo fortitudo

Разум — prudentia prudentia

Чистота — castitas prudentia

Правда — veritas вместо: justitia

Рачение — temperantia temperantia

Любовь — amor amor или caritas

Надежда и Вера пропущены; на их место взяли Чистоту.

Из пороков:

Блуждение — desperantia

Безумие — imprudentia

Нечистота — impudicitia luxuria

Неправда — mendatia

Ревность — obtrectatio (amoris)

Зависть — invidia invidia

Пропущено Пьянство и заменено Ревностью. Выбор, сделанный нашим художником, имеет большое сходство с выбором, сделанным Джионино, который в Падуе в церкви S. Maria del arena изобразил следующие пороки: injustitia, ira, stultitia, inconstantia, infidelitas, invidia, desperantia. Западная символика обыкновенно изображала эти олицетворения с атрибутами, изъясняющими значение самого олицетворения. Иногда это были предметы, но большей частью при каждой добродетели или каждом пороке помещали животное, коего качества по физиологу соответствовали этой добродетели или этому пороку. Многочисленность памятников, доказывающих это соединение животной символики с олицетворениями, так велика и обыкновенна, что не стоит их исчислять. Для нас только то замечательно, что художники, украсившие государеву палату живописью, следовали образцам западным, как это доказывает олицетворение Любви.

В почти постоянно темном описании стенной живописи слова: Любовь, да Стрелец, да Волк, поставлены вместе и должны выражать одно общее символическое изображение. Где необразованный дьяк не умеет описать какое-нибудь изображение, там он обыкновенно ставит слова одно за другим, связывая их союзами, и тогда эти собранные слова выражают одну общую картину. Проф. Буслаев видит в этом месте описание Венеры с амуром, напрягающим лук; но в этом объяснении Волк остается без всякого значения. Сравнив слова Висковатова с описанием олицетворения Целомудрия в немецкой рукописи № 308113 XV столетия в монастыре Гетвейх (Goettweih), мы найдем в нем все черты, обозначенные здесь, т. е. любовь чистую, целомудренную, стрельца и волка. Вот это описание.

II. Geheuschayt chumbt auf einen eingechuren... Вероятно, таким же самым образом объясняется и символическое значение зайца, помещенного во зле Зависти, которая к нему даже обращается со словами: «Зависть люто вред, от того бо наченся и прискочи братоубийц». Замечательно, что изобразили Зависть пронзила себя мечом, совершенно так, как обыкновенно олицетворяли Отчаяние114, слова ее намекают на смерть Авеля. Символическое значение зайца несомненно было нехорошее, потому что даже иногда волк в скандинавских песнях, как и зверь Одина, означает победу; но заяц никогда не был признаком счастья или удачи, его ставили в противоположность к волку и говорили, что кто увидит зайца, перебегающего через дорогу, тот лишается и храбрости, и всякой удачи. Вообще с древнейших времен до средних веков всегда советовали: occursum leporis timere (бояться встречи с зайцем)115. Но какое именно соотношение существовало между олицетворением Зависти и зайцем, нам не понятно.

Хотя мы в описании Розыска находим мало подробностей об олицетворениях добродетелей и пороков, но мы, по возможности, доказали, что они тут заимствованы были из западной символики. Не следует из этого заключать, что все олицетворения на русских памятниках имели один и тот же источник, потому что встречаем совершенно противоположный пример в лицевом Подлиннике XVII века гр. Строганова. Профессор Буслаев116 описывает икону Собора Пресвятыя Богородицы следующим образом: «По левую сторону сидящей в кругу Богородицы с Младенцем Христом изображена странная фигура, идущая от этого круга. Она в мохнатой одежде, напоминающей костюм пастуха в изображении Рождества, но без бороды, будто юноша или женщина; в руке держит цветок. В этой странной фигуре я позволяю себе видеть грубое искажение некогда художественного олицетворения пустыни, помещавшегося в изображении Собора Богородицы: это девица полунагая, с правого плеча одеяние спустилось, сама обвилась травою, около нея цветы».

Тут олицетворение Пустыни взято не из западной, а из византийской символики, в которой мы часто встречаем совершенно почти подобные олицетворения.

|

Илл. 23

Укажем еще на одну икону, весьма интересную по отношению ее к русской символике, находящуюся в Вене в Münz- und Antiken-cabinet117. Это икона аллегорическая XVII века, писанная на доске обыкновенным письмом, называемым монастырским. Она изображает олицетворение Души чистой и в особенности важна и драгоценна по многочисленности положительных сведений, которые она сообщает для символики. На верхней части иконы длинная надпись объясняет ее символическое значение: «Душа чистая аки девица, преукрашенна

- 653 -

всякими цветы, стоит превыше солнце. Луна у нее под ногама; ея молитва у нея изо уст аки пламен до небес и превыше небес; слезами терние греховное погоси; постом льва свеза, смирением змия украти, диявол поде аки кот не може терпети доброты человеческия к Богу» (илл. 23).

Душа представлена в виде девицы в короне и в венце, одетой как византийские императрицы; она стоит на луне; над нею чистое небо со звездами. Правой рукой приподняла потир, из которого возвышающиеся узоры означают пламя, или молитву ее. Такой же самый узор, сделанный наверху, над венцом, изображает слова надписи: «ея молитва у нея изо уст аки пламен до небес и превыше небес». Левой рукой она держит другой сосуд и привязь, обхватывающую шею льва. Лев открыл пасть и с яростью оборачивает голову назад к девице. Над львом изображен в человеческом виде крылатый диавол, он падает головой вниз. Над ним помещено солнце, немного ниже головы девицы. В левом нижнем углу образа темная пещера, в которой сидит нагая фигура черного цвета, с грустью облокотившаяся на правую руку; вокруг ее головы венец, а немного повыше надпись: «Душа грешная тмою помрачена».

Над этой пещерой сидит крылатый дракон; голова, крылья и лапы красного цвета, тело — зеленого. Он оборотил голову назад и как бы скалит зубы на девицу. Над ним и над прочими животными пояснительные надписи: «змии», «лев», «диявол». На самом верху на небесах, окруженный облаками, Иисус Христос сидит на престоле, правой рукой благословляет, левой держит Евангелие; под ногами скамья. Вокруг головы кресчатый венец с надписью: ὁ ων. Направо от Христа стоит та же самая аллегорическая фигура Души; над нею надпись: «Душа чистая». Она с почтением нагнула голову и подняла руки с видом моления. Налево от Христа ангел, вероятно, ангел-хранитель этой Души, молится о ней Христу. По сторонам представлены разбитые двери ада. По бокам всей иконы изображены четыре святых, по два на каждой стороне. На правой: «Св. Аверкей Ерапльской» и «Ворламе Преподобный», на левой: «Кн. Михаила Чернигавский» и «Св. <А>Настасея».

Олицетворение Души в виде девицы соответствует и самому слову, которое на всех языках в женском роде118: ψυχή, anima, âme, dusza, душа, duše, dusha, duszia и проч. Первое, что замечает надпись, есть тесная связь Души с цветами: «преукрашена всякими цветы», которые выражают все хорошие качества. Не только в скандинавской, но и в славянской мифологии видим мы эту тесную связь. Воображение всех почти народов обращало души умерших или в цветы, или в птиц, а часто даже соединяли они оба понятия вместе, как у чехов язычников, которые полагали, что душа в виде птицы до тех пор порхала беспокойно по деревьям, пока тело умершего не было сожжено119. Из прибавленного слова «всякими» можно, кажется, заключить, что все цветы без различия означали качества Души. Надо также заметить, что на этой иконе представлены на небе две звезды, одна на правой стороне, а другая на левой стороне. Первая звезда гораздо красивее второй и, вероятно, означает Душу Чистую, а вторая — Душу Грешную. Звезды и у нас означали души умерших; у всех народов падающая звезда была знаком кончины, оттого финны и литовцы называют Млечный путь путем птиц, т. е. душ120. Из растений, по словам надписи, тернияолицетворяют грех, но они на иконе не изображены.

Венцы, окружающие головы аллегорических фигур Души Чистой и Души Грешной, не означают, как обыкновенно, святость или власть, а, кажется, служат только знаком для объяснения, что написанные человеческие фигуры суть олицетворения существа духовного. Совершенно в подобном значении видим мы венцы вокруг изображений знаков Зодиака в Святославовом Сборнике121, эти венцы суть только знаки, показывающие, что Стрелец и Дева не суть человеки, а олицетворения небесных светил или отвлеченных понятий. Это был византийский способ олицетворять; на Западе же, напротив, олицетворения часто не имели венцов и ничем не различались от обыкновенных человеческих фигур. Мы видим пример этого на Новгородских вратах, сделанных западными художниками122. На них встречаются олицетворения Крепости, Убожества и проч. (илл. 24); но если не было бы надписей, то мы решительно не могли бы догадаться, что эти воины, вооруженные щитами, суть олицетворения отвлеченных понятий. Чистота душевная выражена чистотой телесной, девственностью; корона есть признак уже одержанной победы над пороками, над диаволом, который падает. Другой способ символически выразить эту победу над диаволом представлен здесь разбитыми дверями ада. Темный, черноватый цвет означает греховную тьму, Душа грешная и диавол одного совершенно цвета. «Постом льва связа».Пост выражен привязью, на которой находится лев. Лев означает порок и, вероятно, блуд, потому что, так как в надписи сказано: «смирением змия украти», то змей, без сомнения, олицетворяет здесь гордость; и слова надписи объяснялись бы следующим образом: смирением побеждаешь гордость, а постом — похоти. Замечательно также, что на надписи «змии» видно, что у нас не делали различия между змеем и драконом, и что изображали одного вместо другого. То же самое отсутствие всякого различия встречается и в памятниках скандинавских. Диавол сравнивается с котом, который «не может терпеть доброты человеческия к Богу». Кот делается символом диавола, противником любви к Богу. Это символическое значение зла, дурного, не было свойственно одному коту, но всем зверям одной с ним породы123.

|

Илл. 24

4) Рукописи, украшенные рисунками124.

5) Печатные книги, украшенные картинами125.

1491. Шестоднев. Краков. 2°. С гербом г. Кракова.

1491. Часослев. Краков. 4°. С гербом г. Кракова.

1512. Евангелие. Угровлахия. 2°. С гербом Угровлахийским.

1517—1519. Библия Фр. Скорины. Прага. 4°. С 42-мя картинами и портретом Скорины.

1534. Требник. Угровлахия. 4°. С гербом Угровлахийским.

1537. Октоих. Венеция. 2°. С 6-ю изображениями святых и гербом Божидара.

1538. Сборник, или Общая минея. Венеция. 2°. С гербом Божидара и 35-ю картинками.

1546. Псалтирь следованная. Венеция. 4°. Вокруг каждой страницы фигурные украшения с ликами святых.

1547. Апостол. Терговище. 4°. С гербом Угровлахийским.

1547. Молитвослов. Венеция. 8°. С гербом Божидара; вокруг каждой страницы фигурные украшения.

1561. Псалтирь следованная. Венеция. 4°. С гербом Божидара.

1563. Новый Завет. Тюбинген. 4°. В Апокалипсисе помещено 27 изображений, резанных на дереве.

1568. Псалтирь. Москва. 4°. С изображением царя Давида.

1569. Евангелие учительное. Заблудово. 2°. С гербом Ходкевича.

1570. Псалтирь. Заблудово. 2°. С гербом Ходкевича.

1570. Псалтирь следованная. Венеция. 4°. С изображением царя Давида и портретом Загуровика.

1570. Молитвослов. Венеция. 4°. С гербом Загуровика.

1574. Апостол. Львов. 2°. С изображением св. Луки с гербами гр. А. Ходкевича и города Львова.

1575. Евангелие. Вильна. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1577. Псалтирь. Слобода. 4°. С изображением царя Давида.

1580. Псалтирь и Новый Завет. Острог. 8°. С гербом кн. Острожского.

1581. Библия. Острог. 2°. С гербом кн. Острожского.

1585. Сборник. Вильна. 12°. С гербом Е. Воловича.

- 655 -

1586. Псалтирь. Вильно. 4°. С изображением царя Давида.

1586. Трибунал обователем великаго князства Литовскаго, на сойме Воршавском данный. Вильно. 2°. С гербом Польши и Литвы.

1588. Статут великаго князства Литовскаго. Вильно. 2°. С гербом Литвы, портретом Сигизмунда III и гербом Льва Сапеги.

1591. Грамматика. Львов. 12°. С гербами г. Львова и Арсения, митрополита Елассонского.

1591. Апостол. Вильно. 2°. С изображением еванг. Луки.

1591. Псалтирь. Вильно. 4°. С изображением царя Давида.

1593. Ответ Мелетия к Иудеам. Львов. 8°. С изображением г. Львова.

1593. Псалтирь следованная. Вильно. 4°. С гербом Л. Мамонича.

1594. Василия Великаго о постничестве. Острог. 2°. С изображением Василия Великого и гербом кн. К. К. Острожского.

1595. Евангелие толковое. Вильно. 2°. С гербом Симеона Войны.

1596. Маргарит. Острог. 4°. С гербом кн. К. К. Острожского.

1596. Казанье св. Кирилла, патриарха Иерусалимского. Вильно. 12°. С гербом князя К. К. Острожского.

1597. Апостол. Москва. 2°. С изображением еванг. Луки.

1600. Евангелие. Вильно. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1602. Псалтирь. Москва. 4°. С изображением царя Давида.

1604. Служебник. Стрятина. 4°. С гербом Гедеона Болобана.

1604. Октоих. Дерманский монастырь. 2°. С гербом кн. Острожского.

1605. Лист Мелетия, патриарха Александрийского. Дерманский монастырь. 4°. С гербом кн. Острожского.

1606. Апостол. Москва. 2°. С изображением апост. Луки.

1606. Евангелие. Москва. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1606. Требник. Стрятина. 4°. С гербом Гедеона Болобана.

1606. Евангелие учительное. Крылос. 2°. С изображением св. Каллиста и гербом еп·[?]. Гедеона Болобана.

1607. Лекарство на оспалый умысл. Острог. 4°. С изображением креста на Голгофе и гербом кн. Острожского.

1611. Псалтирь и Новый Завет. Евье[?]. 4°. С изображением царя Давида, 4-х евангелистов, 2-х апостолов и гербом кн. Огинского.

1612. Диоптра. Евье. 4°. С изображением герба кн. Огинского, 4-х евангелистов и 2-х апостолов Петра и Павла.

1612. Часослов. Острог. 12°. С изображением герба князей Острожских.

1612. Часослов. Ев[ье?]. 4°. С изображением 4-х евангелистов, апостолов Петра и Павла и гербом кн. Огинского.

1614. О священстве св. Иоанна Златоустаго. Львов. 4°. С изображением св. Иоанна Златоустого, Василия Великого и гербов братства Львовского и Александра Болобана.

1615. Псалтирь. Москва. 4°. С изображением царя Давида.

1616. Евангелие учительное. Евье. 2°. С изображением св. Каллиста и гербов кн. Огинского и панов Воловичей.

1617. Служебник. Вильно. 4°. На заглавном листе по бокам апостолы Петр и Павел, а на углах символы евангелистов.

1618. Зерцало Богословия. Почаевская лавра. 4°. С гербом пана Л. Дривинского.

1619. Грамматика славянская. Евье. 8°. С гербом кн. Б. Огинского.

1619. Евангелие учительное. Рахманов. 2°. С изображением еванг. Луки и гербом кн. Юрия Чарторижского.

1620. Номоканон. Киев. 4°. С изображением Креста Господня и св. Феодосия и Антония Печерских.

1620. Служебник. Киев. 4°. С изображением Успения Богоматери и трех святителей.

1621. Апостол. Москва. 2°. С изображением еванг. Луки.

1622. Полуустав. Вильно. 8°. С гербом пана Древинского.

1622. Вирша на погребение гетмана Петра Сагайдачного. Киев. 4°. С изображением герба запорожского войска, Сагайдачного на коне и в доспехах, осады города Кафы.

1623. Псалтирь и Новый Завет. Вильно. 8°. С изображением царя Давида, 4-х евангелистов и гербом панов Сапегов.

1623. Беседы на Послания св. апостола Павла. Киев. 2°. С изображением Успения Богоматери, Иоанна Златоустого и гербом Елисея Плетенецкого.

1624. Номоканон. Киев. 4°. С изображением Богоматери и Вселенского Собора.

1624. Беседы на Деяния св. апостол. Киев. 2°. С изображением Успения Богоматери, Иоанна Златоустого, ев. Луки, гербов Елисея Плетенецкого и панов Долматов. В тексте 20 изображений.

1624. Псалтирь. Киев. 4°. С изображением Успения Богоматери, царя Давида и гербов Плетенецкого и панов Долматов.

- 656 -

1624. Служебник. Вильно. 12°. С изображением трех святителей.

1625. Акафисты. Киев. 4°. С изображением герба княжны Корецкой.

1625. Толкование на Апокалипсис. Киев. 2°. С изображением Успения Богоматери, гербов Захария Копистенского и пана Долмата.

1625. Псалтирь. Четвертня. 12°. С изображением царя Давида и герба князя Григория Четвертинского.

1627. Беседы св. Макария Египетского. Вильно. 4°. С изображением Спасителя и Воскресения Господня.

1627. Лексикон Славянский. Киев. 4°. С изображением герба Даниила и Димитрия Болобанов.

1627. Триодь постная. Киев. 2°. С изображением Успения Богоматери.

1627. От Отечника скитскаго. Киев. 4°. С изображениями: 1. Похвалы Пресвятая Богородицы и Неопалимыя Купины. 2. Изображение из Апокалипсиса. 3. Изображение св. Памвы. 4. Изображение св. Антония Великого. 5. Изображение св. Акилины и Креста.

1627. Евангелие. Москва. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1627. Псалтирь. Вильно. 2°. С изображением царя Давида.

1628. Поучения аввы Дорофея. Киев. 4°. С изображением св. Дорофея и герба П. Могилы.

1629. Литургиарион. Киев. 2°. С изображением Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова и гербом П. Могилы.

1629. Номоканон. Киев. 4°. На заглавном листе изображены: св. кн. Владимир, кн. Ольга, кн. Борис и Глеб, преп. Феодосии и Антоний Печерские. На обороте герб П. Могилы. 1629. Октоих. Киев. 4°. С изображением Иоанна Дамаскина.

1629. Акафисты. Киев. 4°. 90 разных изображений и герб Могилы.

1629. Псалтирь. Киев. 16°. С изображением Успения Богоматери, царя Давида и герба Могилы.

1630. Апостол. Киев. 2°. С изображением еванг. Луки и герба Стеткевичей.

1630. Октоих. Львов. 2°. С изображением Иоанна Дамаскина и герба молдавского воеводы И. М. Бернавского.

1631. Триодь цветная. Киев. 2°. С изображением Распятия Господня, более 30 картин и герба П. Могилы.

1631. Апостол. Москва. 2°. С изображением апостола Луки.

1632. Анфологион. Львов. 2°. С изображением Креста Господня.

1632. Евхаристирион. Киев. 4°. С изображением герба П. Могилы и 2-х картин, представляющих: 1. Петра Могилу, стоящего на Геликоне, с жезлом и ветвью. 2. Муция Сцеволу, стоящего на 2-х холмах горы Парнас.

1632. Крест Христа Спасителя. Киев. 4°. С гербом кн. Иеремии Корибута-Вишневецкого.

1632. Псалтирь. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1633. Евфония. Киев. 4°. С гербом П. Могилы.

1635. Апостол. Москва. 2°. С изображением еванг. Луки.

1635. Молитвы повседневные. Вильно. 12°. С гербом панов Киселей.

1636. Псалтирь. Москва. 4°. С изображением царя Давида.

1636. Псалтирь следованная. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1636. Евангелие. Львов. 2°. С изображением Господа Вседержителя, 4-х евангелистов и до 50 картин в тексте.

1636. Анфологион. Киев. 16°. С 50-ю картинами в тексте.

1637. Евангелие. Москва. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1637. История Варлаама и Иоасафа. Кутейна. 4°. С изображением Варлаама и Иоасафа.

1637. Служебник. Львов. 4°. На заглавном листе: изображение Тайной вечери, апостолов Петра и Иакова, св. Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

1637. Псалтирь. Львов. 4°. С гербом г. Львова.

1637. Евангелие учительное. Киев. 2°. С изображением св. Каллиста, герба Ф. Проскуры-Сущановского и 48 разных картин в тексте.

1637. Полуустав. Евье. 16°. С гербом кн. Огинского.

1638. Апостол. Москва. 2°. С изображением еванг. Луки.

1638. Анфологион. Львов. 2°. С изображением Успения Богоматери, гербом г. Львова и разными картинами в тексте.

1638. Служебник. Евье. 8°. С изображением Иисуса Христа на кресте, Богоматери, Марии Магдалины, Иоанна Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова.

1639. Служебник. Киев. 4°. С изображением Иоанна Златоуста, Василия Великого и 9-ти картин в тексте.

1639. Апостол. Львов. 2°. С изображением апостолов Луки, Иакова, Петра, Иоанна и Павла. В тексте до 22 картин.

1639. Октоих. Львов. 2°. С изображением Иоанна Дамаскина и гербом г. Львова. В тексте 12 картин.

1640. Евангелие. Москва. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

- 657 -

1640. Псалтирь следованная. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1640. Псалтирь. Москва. 4°. С изображением царя Давида.

1640. Апостол и Евангелия. Луцкий монастырь. 12°. С гербом князей Четвертинских.

1640. Триодь постная. Киев. 2°. С изображением Распятия Господня с предстоящими вокруг креста Иоанном Богословом, Богоматерью. Герб пана Проскура-Сущановского.

1641. Псалтирь. Москва. 4°. С изображением царя Давида.

1641. Казанье погребовое. Киев. 4°. С гербом князей Четвертинских.

1641. Псалтирь и Новый Завет. Вильно. 8°. С изображением 4-х евангелистов и гербом кн. А. Огинского.

1641. Псалтирь и Новый Завет. Евье. 8°. С изображением 4-х евангелистов и герба панов Огинских.

1641. Октоих. Львов. 2°. С изображением Иоанна Дамаскина и герба г. Львова.

1642. Псалтирь следованная. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1642. Псалтирь. Евье. С изображением Св. Троицы и царя Давида.

1642. Псалтирь Кутеинский. 4°. С изображением 4-х евангелистов, Богоматери, Иоанна Предтечи.

1642. Триодь цветная. Львов. 2°. С изображением герба Мефодия Киселя и 18 картин в тексте.

1642. Часослов. Львов. 4°. С изображ<ением> Иоанна Дамаскина.

1643. Анфологион. Львов. 2°. С гербом г. Львова и 40 картинами в тексте.

1643. Полуустав. Киев. 12°. С гербом п. Макс. Брозовского.

1644. Апостол. Москва. 2°. С изображением еванг. Луки.

1644. Евангелие. Москва. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1644. Октоих. Львов. 2°. С изображением Иоанна Дамаскина, Успения Богоматери и гербом г. Львова.

1644. Евангелие. Львов. 2°. С изображением Воскресения Христова и 4-х евангелистов.

1644. Евангелие. Вильно. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1643. Псалтирь. Москва. 4° С изображением царя Давида.

1643. Катехизис. Киев. 12°. С изображением Успения Богоматери.

1646. Перло многоценное. Чернигов. 4°. С гербом Самуила Корецкого.

1646. Полуустав. Вильно. 2°. С изображением Спасителя и герба панов Огинских.

1646. Октоих. Кутейна. 4°. С изображением Иоанна Дамаскина.

1646. Номоканон. Львов. 4°. С гербом панов Желиборских.

1646. Катехизис. Львов. 12°. С гербом панов Желиборских.

1646. Служебник. Дельский монастырь. 4°. С изображением Спасителя, Богоматери, св. Николая, воеводы Матвея, супруги его Елены, герба Угровлахии и архимандрита Иоанна. 1646. Триодь постная. Киев. 2°. С изображением Распятия Господня и 16 картин в тексте.

1646. Тестамент. Киев. 12°. С изображением Богоматери и царя Василия.

1647. Учение и хитрость ратнаго строения пехотных людей. Москва. 2°. С 33 гравированными таблицами.

1647. Трефологион. Кутеинский монастырь. 4°. С изображением Богоявления Господня и 20 картин в тексте.

1647. Книга о Христове подражании. Дельский монастырь. 8°. С гербом Угровлахийским.

1648. Триодь постная. Киев. 2°. С гербом архимандрита И. Тризны.

1649. Изображения из Библии. Киев. 4°. С 139 картинами.

1649. Толкование на Четвероевангелие Феофилакта, архиепископа Болгарского. Москва. 2° С изображением 4-х евангелистов.

1649. Псалтирь следованная. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1649. Триодь цветная. Терговище. 2°. С гербом Угровлахийским.

1651. Евангелие. Москва. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1651. Анфологион. Львов. 2°. С изображением Успения Богоматери и гербом г. Львова.

1651. Молитвы. Рим. 2°. С картинками.

1651. Слова св. Ефрема Сирина. Москва. 2°. С изображением св. Ефрема Сирина.

1652. Псалтирь и Новый Завет. Кутеинский монастырь. 4°. С изображением царя Давида, 4-х евангелистов и гербов Михаила Стеткевича и Иосифа Горбацкого.

1652. Требник. Киев. 8°. С изображением Успения Богоматери и герба архимандрита И. Тризны.

1653. Апостол. Москва. 2°. С изображением еванг. Луки.

1653. Псалтирь. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1653. Евангелие. Москва. 2°. С изображением 4-х евангелистов.

1653. Служебник. Киев. 4°. С изображением 3-х святителей.

1654. Апостол. Львов. 2°. С изображением апостола Луки, 20 картин в тексте и герба панов Желиборских.

1654. Акафисты. Киев. 4°. С разными картинами.

1654. Диоптра. Кутеинский монастырь. 4°. С изображением Богоявления Господня.

1655. Апостол. Москва. 2°. С изображением еванг. Луки.

- 658 -

1658. Псалтирь следованная. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1659. Рай мысленный. Иверский монастырь. 4°. С изображением Богоматери Иверския и св. Иакова Боровицкого.

1661. Патерик Печерский. Киев. 2°. 2 чертежа киевских пещер и 48 изображений в тексте.

1661. Брашно духовное. Иверский монастырь. 4°. С изображением царя Давида.

1663. Акафисты. Киев. 4°. Более 130 изображений в тексте.

1663. Библия. Москва. 20. С изображением царя Давида, 4-х евангелистов, московским гербом и небольшим чертежом Москвы.

1664. Иоанна Златоустаго о священстве. Москва. 4°. С изображением Иоанна Златоуста.

1665. Ключ разумения. Львов. 2°. С гербом Аф. Желиборского.

1665. Небо новое. Львов. 4°. С гербом Могил.

1665. Поучения Григория Богослова, Беседы Василия Великаго, Слово Афанасия Александрейскаго и книга Небеса Иоанна Дамаскина. Москва. 2°. С изображением Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Дамаскина.

1665. Апостол. Львов. 2°. Более 20 изображений в тексте.

1668. Часослов. Киев. 8°. С резными изображениями на дереве.

1668. Месия правдивый. Киев. 4°. С изображением Креста Господня.

1668. Евангелие. Львов. 2°. С изображением Воскресения Христова и св. евангелии<стов>.

1670. Устав молитв. Львов. 12°. С изображением Успения Богородицы и Спасителя.

1672. Часослов. Киев. 12°. С изображениями в тексте.

1674. Трубы словес проповедных. Киев. 2°. С русским гербом и более 120 изображениями в тексте.

1674. Акафисты. Киев. 4°. Более 150 разных изображений в тексте.

1674. Синопсис. Киев. 4°. С изображением Жертвоприношения Ноя.

1676. Огородок Марии Богородицы. Киев. 2°. С 50 изображениями в тексте.

1678. Синопсис. Киев. 4°. С изображением Жертвоприношения Ноя.

1678. Анфологион. Новгород Северский. 2°. С изображением Преображения Господня.

1678. Псалтирь. Уневский монастырь. 4°. С изображением царя Давида.

1680. Псалтирь в стихах С. Полоцкого. Москва. 2°. С изображением царя Давида.

1680. Служба и житие св. Николая Мирликийского. Киев. 4°. С изображением св. Николая.

1680. Служба Нерукотворенному Образу Иисуса Христа. Киев. 4°. С изображением Нерукотворенного Образа.

1681. Молебен при нашествии варвар. Киев. 4°. С изображением Богоматери и шести пророков.

1681. Житие св. Варлаама и Иоасафа. Москва. 2°. С изображением св. Варлаама и Иоасафа.

1681. Октоих. Чернигов. 4°. С изображением Богоматери и Иоанна Дамаскина.

1681. Вечеря душевная. Москва. 2°. С изображением Креста Господня и разных святых.

1683. Руно орошенное. Чернигов. 4°. С изображением Богоматери.

1685. Триодь цветная. Чернигов. 2°. С изображением Иоанна Дамаскина, с 16 небольшими картинками и гербом Лазаря.

1685. Октоих. Львов. 2°. С изображением Иоанна Дамаскина и 5 небольшими картинками.

1685. Души людей умерлых. Чернигов. 4°. С изображением орудий Страстей Господних.

1685. Венец Христов. Киев. 2°. С 80 изображениями.

1688. Три венца молитвенные, дванадесятозвездные. Киев. 2°. С изображением апостола Петра, Иоанна Предтечи и Софии Премудрости Божией.

1688. Триодь цветная. Львов. 2°. С 20 изображениями и гербом г. Львова.

1692. Псалтирь и Новый Завет. Киев. 4°. С изображением царя Давида, апостолов Матвея, Марка,

Луки, Иоанна, Иакова, Петра, Иуды и Павла. С русским гербом.

1692. Молитвослов. Чернигов. 12°. С гербом гетмана Мазепы и разными изображениями.

1692. Псалтирь. Киев. 4°. С изображением царя Давида, Успения Богоматери и разных святых (в заставках).

1693. Молитвы с тропарями. Киев. 4°. С 5 изображениями.

1693. Букварь словенороссийских письмен. Москва. 2°. С рисунками в тексте.

1694. Венец молитв седмичных. Киев. 4°. С 4 изображениями в тексте.

1694. Молитвомолец. Могилев. 24°. С двумя изображениями.

1695. Акафисты. Киев. 12°. С резными изображениями на дереве.

1695. Служба и житие св. Иоанна Воина. Москва. 4°. С изображением св. Иоанна.

1695. Евангелие учительное. Уневский монастырь. 2°. С изображением Успения Богоматери и более 80 картин.

1695. Изображения из Книги Бытия и Апокалипсиса. 2°. Всех 36 рисунков.

1697. Треакафистный молитвослов. Чернигов. 8°. С гербом стольника Обидовского и 4 рисунками.

1699. Небо новое. Могилев. 4°. С изображением Богоявления Господня.

1699. Перло многоценное. Могилев. 4°. С изображением Богоявления Господня.

- 659 -

В числе этих книг многие взяты из каталогов Строева, в которых о гравюрах нет точных сведений; при той или другой книге говорится, напр<имер>: «В тексте более 20 картин», без дальнейших подробностей. Вообще сведения о книгах, напечатанных до 1655 включительно, точнее последующих по той же самой причине.

б) Памятники, изображенные на которых животные и растения, как явствует из самого текста или из особых надписей, помещены как исторические атрибуты или как предметы естественной истории.

Этот отдел, хотя весьма обширен по многочисленности памятников, но он очень маловажен для символики. Она может только пользоваться рисунками и изображениями для того, чтобы знать, какую настоящую или условную, неестественную физиономию придавали известным зверям или известным растениям. Иные рисунки очень близки к природе, другие удаляются от природы и приближаются более к условленному очерку.

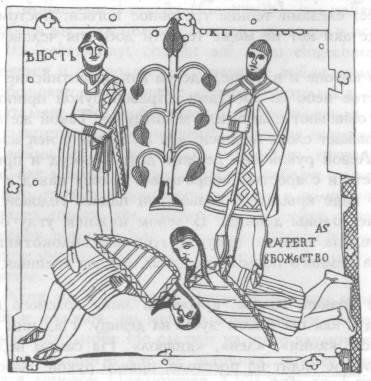

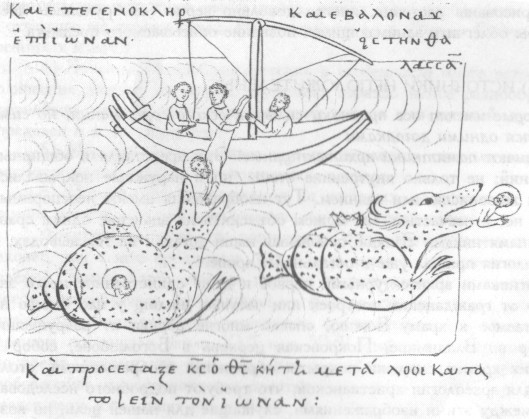

Так, например, Иону с китом, изображаемого даже в катакомбах, представляют совершенно неестественно. Кит не рыба, а дракон с лапами и даже крыльями на некоторых памятниках (илл. 25, 26). На фресках в катакомбах рисунок кита напоминает более иппокампа126, чем настоящего кита. Две передние лапы сделаны вроде лошадиных ног, голова напоминает дракона, а широкий рыбий хвост на конце змеиного тела разделен на три части. Изображение Ионы чаще всех прочих встречается не только в катакомбах, но и на позднейших христианских памятниках. В церкви св. Панталеона в Равелло близ Амальфи эта сцена представлена мозаикой на мраморном амвоне, на котором читалось Евангелие. На одной стороне кит извергает Иону, на другой он поглощает его; в первом случае, как обыкновенно,

|

Илл. 25

|

Илл. 26

- 660 -

Иона до пояса в пасти кита, во втором случае видны только одни ноги. Сама рыба представлена из зеленой стеклянной мусии в виде дракона с крыльями и большими ушами, с двумя лапами и змеиным хвостом. Художник, изобразив кита в этом виде, сам усомнился в сходстве, и чтобы яснее доказать зрителям, что он именно кита хотел изобразить, поместил возле чудовища две маленькие плавающие рыбы, которые должны означать море.

Христианское искусство размножило изображения Ионы и предпочитало их всем прочим по символическому соотношению к Воскресению Христову. Но вместе с тем в рисунке кита художники упражняли свое воображение, придавая ему самые чудные формы. Из этого можно, кажется, заключить, что все памятники, на которых представлен человек до пояса в пасти кита или дракона, суть искусные изображения Ионы. Напрасно некоторые археологи, не сравнив эти памятники с изображениями Ионы на фресках в катакомбах, объясняют их символическим значением человека, поглощаемого пороком. На внешних стенах церкви св. Марка в Венеции мы видим несколько барельефов с подобными изображениями; кит очень напоминает Равельский амвон и фрески в катакомбах.

Из других исторических атрибутов, попадающихся почти так же часто, как Ионин кит, следует припомнить большую часть икон Ветхого Завета, на которых звери, птицы и растения помещаются не в символическом значении, а в чисто историческом, для точнейшего изображения описаний ветхозаветных книг. Даже змея, обвитая вокруг дерева на иконах грехопадения, есть исторический атрибут этой сцены; она не имеет символического значения, а только выражает слова Книги Бытия (3, 1—2): «Змий же бе мудрейший всех зверей сущих на земли, ихже сотвори Господь Бог; и рече змий жене...»

Пророк Даниил на иконах представлен чаще всего в львиной пещере. По греческому подлиннику следует изображать семь львов127, а по русским подлинникам это число не определено; часто даже представлены только два льва, как на панагии в Патриаршей ризнице, так и на фресках в катакомбах. Мы не станем далее перечислять животных, служащих атрибутами, а перейдем к памятникам, на которых они помещены в другом значении. Так, например, в Святославовом Сборнике 1073 года при исчислении планет и месяцев на полях нарисованы знаки Зодиака. Рак и Рыба нарисованы довольно верно, а Скорпион сделан из воображения. Другие знаки сделаны так неискусно, что нельзя различить Овна от Тельца, и только посредством рог можно догадаться, что художник хотел именно их представить. Сам видя, что его рисунки не довольно ясны, художник написал на каком-то звере, похожем на тигра: «олень»; это должен быть знак Козерога; он подумал, что не лишне также на знаке Стрельца написать: «стрелец». [Ср. с греческим подлинником в Париже.]

В рукописях Козьмы Индикоплова, космографиях, хождениях если попадаются рисунки зверей, то они изображают их как настоящих зверей, описываемых автором или очевидцами. В лечебниках нарисованы растения, иногда довольно верно (см. рукопись моей библиотеки № <...>), чтобы облегчить занимающимся познание описываемого предмета.

Б) ИСТОЧНИКИ НЕПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

а) Памятники, которые имеют все признаки символического содержания, но символизм которых объясняется одними догадками.

1) Первое место занимают памятники архитектурные. Они представляли обширные пространства для изображений; не только внутренние стены, но и наружные покрывались различными изображениями живописью или ваянием. Тут изображения имеют неоспоримые явные признаки символики, но, к несчастью, мы можем объяснить их значение одним сравнением с современными им памятниками Запада, основывая наши догадки на тех выводах, к которым христианская археология пришла уже в остальной Европе.

Между нашими памятниками архитектурными первое и даже единственное место занимают церкви, потому что от гражданских построек или частных жилищ у нас ничего не сохранилось. Почтение, питаемое к храму Божию, спасло многие церкви от разрушения; таковы Дмитриевский собор во Владимире, Покровская церковь в Боголюбове, собор в Юрьеве и проч. Стены этих храмов снаружи покрыты обронными изображениями, столь важными для символики и для археологии христианской, что требуют подробного исследования. Все частные примеры между этими изображениями, служащие для нашей цели, по возможности собраны в Символическом словаре. И внутренние стены этих зданий сохранили некоторые фрески, также весьма важные для символики.

2) Необходимо обратить внимание на символические образы, ошибочно прозванные гривнами128. На одной стороне изображен или Ангел, или Богородица, или св. Никита, а на другой — голова, окруженная змеями129 (илл. 27). Мы при описании этих памятников примем за основание оборот иконы и распределим их по числу змеиных голов.

|

Илл. 27

3) Между церковной утварью попадаются часто памятники с символическими украшениями.

На «Иерусалиме», сделанном ко гробу Петра митрополита в 1466 году Иоанном III, наверху изображен чудовищный крылатый дракон130, называемый французскими бестиариями basilcoq, совершенно правильно по западным физиологам и совершенно так, как его изображают на западных памятниках. Немного пониже юношеское изображение в венце вокруг головы, помещенное между двумя крылатыми четвероногими, вероятно, представляет самого Христа<?>, судя по книге, которую Он держит в левой руке.

Чаша, найденная в осыпи села Микулина-Городища131, должна быть конца XIV или начала XV века. На средине представлен св. Георгий, побеждающий змия; по сторонам символические животные евангелистов, между ними изображены змеи с выпущенным жалом и отвернувшие голову назад. [Подсвечники из с. Вщиж. Didron (Annales Archéol.) о подсвечниках lézard.]

4) Печати. На печатях светских в особенности много встречается разнообразных символических знаков; на печатях духовных гораздо менее разнообразия, потому что с самых древнейших времен круг символических знаков для печатей духовных лиц был уже ясно определен и ясно ограничен132.

5) Монеты представляют нам также много символических знаков, которые будут рассмотрены подробно в Символическом словаре.

6) Памятники, изображения на которых, вероятно, не имеют никакого символического значения, а употреблены только как украшения.

Архитектура постоянно принуждена была подчиняться всем требованиям символики и, наконец, так с нею сроднилась, так с нею слилась, что символика сделалась частью неотъемлемой. Знаки, изображаемые прежде по внутреннему их символическому значению, стали теперь употребляться для видимой их формы. Звери, птицы, растения и даже человеческие фигуры сделались одними украшениями, архитектурными арабесками. Надо полагать, что эта перемена произошла около XVI или XVII столетия, но трудно положительно определить это время, потому что даже на Дмитриевском соборе мы встречаем много символических изображений, помещенных как простые украшения. Но вообще подобные украшения встречаются чаще на зданиях позднейших, чем на древних, и можно даже сказать, что Дмитриевский и Юрьевский соборы составляют исключения в этом роде.

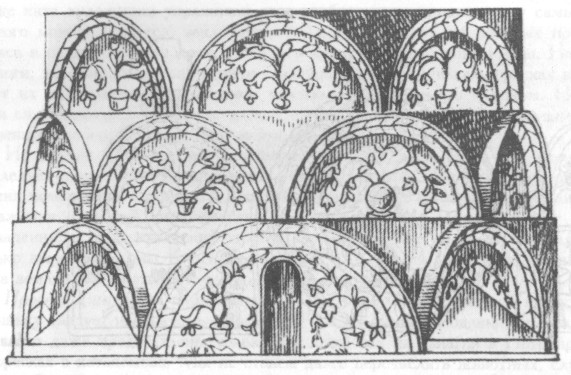

Но, рассматривая здания позднейших времен, мы встречаем животные и другие украшения как необходимые принадлежности, составляющие русский стиль. Так, на окнах Теремного дворца, основанного при вел. кн. Иоанне Васильевиче в 1499 году, представлены белки, птицы в коронах и многие другие животные; на окнах Воскресенского монастыря, заложенного патриархом Никоном и оконченного около 1685 года, не только помещены арабески со зверями, но даже человеческие головы133. На церкви Василия Блаженного в Москве (Троицкий или Покровский собор), окончательно перестроенной в XVIII веке, повсюду помещены изображения горшков с цветами вместо украшений (илл. 28).

|

Илл. 28

Кроме архитектурных украшений, изображения животных часто служили также украшениями для одежд, для поясов. При раскапывании курганов Владимирской губернии нам часто попадались в самых древнейших могилах медные поясные украшения в виде лошадей с привешанными к ним треугольниками. Только раз между тремя тысячами открытых нами могил нашли мы подобное же поясное украшение с двумя лошадиными головами на концах. Эти лошадиные, пряжки, может быть, имели прежде какое-нибудь символическое значение, но уже тут стали простым украшением для Мерян.

На материях и на коврах134 некоторые изображения имеют, вероятно, символическое значение, но большей частью они помещены для красы. Первые образцы узорчатых тканей принадлежат византийцам, которые рано уже начали славиться своими тканями, паволоками. Говорили: «товары византийские», byzantia, blatthin, blatta byzantia, serica constantinopolitana135, как теперь говорят: «товары парижские»; и византийцы до такой степени дорожили этим искусством, что даже запретили вывоз некоторых особенно дорогих материй, называемых βασιλίκια, ῥηγικόν, pannus imperialis. Остальные материи обозначались по изображениям, находящимся на них; таким образом, были материи со слонами, cum elephantis; с грифами, γρυπολέοντες, vestis de olovero cum griphis; с белыми львами, λευκολεόντες, с павлинами <...>136. Первоначально эти изображения могли иметь особое значение, потому что Константин Багрянородный говорит, при какой церемонии следовало быть в одежде с такими именно изображениями. То же самое видим мы и на Западе. В монастыре St. Florent в Сомюре аббат при известном празднике должен был быть одетым в платье со слонами, а приор — в платье со львами137. На других тканях изображения легко объясняются словами из Священного Писания; так, на иных представлен был пророк Даниил между двумя львами138, на других — олень, пьющий воду139, по словам Давида (Пс. 41, 1): «Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже».

Несмотря на вышесказанное, изображения, как символические изображения, перейдя в украшение на материи, сделались обыкновенными узорами и потеряли всякое символическое значение. Справедливость этого замечания еще более выказывается при тканях, описанных или находящихся в России, на которых весьма редко встречаются изображения животных, а большей частью представлены только цветы и растения.

Наконец, мы во многих рукописях видим украшения, заимствованные у скандинавов, сделанные из зверей, птиц или растений и не имеющие никакого символического значения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 [Так как рукопись издаваемой ныне Части «Христианской Символики» осталась после смерти автора в весьма незаконченном виде (см. Ч. I. С. III, IV, VII и VIII), со многими позднейшими переделками, дополнениями, сокращениями ранее написанного и т. п., то вместо отсутствующего введения мы печатаем в начале ее те отрывки общего характера, в которых изложен план предполагавшейся книги и выражаются взгляды автора на важность изучения символики, в частности русской; все отрывки эти взяты из листов с заглавием «Русская Символика»; печатаемый здесь план и первые отрывки написаны, судя по перечню ученых званий автора на том же листе, под заглавием с девизом из Монтеня, после <?> года и ранее.]

2 Кроме «Истории зверей», Аристотель написал еще много других сочинений о том же предмете. Плиний насчитывал их более пятидесяти (Nat. Hist. VIII. 17: quinquaginta ferine volumina ilia praeclara de animalibus condidit) («Он написал примерно пятьдесят знаменитых своих книг о животных»); но многие, конечно, приписывались Аристотелю ложно.

3 Ктесий был врачом при дворе персидского царя Артаксеркса II (404—358 до Р. Х.). Он собрал во время этого пребывания в Персии все чудесные предания и сказки, известные по всему Востоку. У него описываются и фонтаны из жидкого золота, и кинокефалы, или люди с собачьими головами, и пигмеи, и змей удивительной величины, и мантихор, и пр. Все писатели об Индии воспользовались его сочинением ’Ινδικά, но Аристотель, Страбон, Арриан, Элиан и некоторые другие отзываются о нем с явным пренебрежением, [отчасти потому, что его большое, в 23 книгах, сочинение Περσικά, основанное на персидских источниках, излагало многое в греко-персидских отношениях не так, как известные греческие писатели].

4 [Оппиан, автор пяти песен ἁλιευτικω̃ν, жил при Марке Аврелии и Коммоде (конец II в. до Р. Х.), автор же четырех песен κυνηγετικω̃ν жил при Каракалле (211—217 г. по Р. Х.); Оппиану же приписывалась поэма о птицеловстве (ἰξευτικά), сохранившаяся лишь в прозаическом изложении Евктения.]

5 Клавдий Элиан жил в Риме при Елагабале, Александре и Септимии Северах; его сочинение в 17 книгах, писанное по-гречески, имеет заглавие: περὶ ζώων ἰδιότητος; первое печатное издание — De natura animalium libri XVI (Zürich. 1556. Fratres Gessner). Солин написал свой «Полигистор», являющийся лишь переделкой из вторых рук большого труда Плиния, в III или IV в. по Р. Х.

6 [Далее в рукописи говорилось о сопоставлении древних философов и поэтов с пророками, что позднее автором перечеркнуто, так как было перенесено в I главу «Древне-христианской символики» (см. Ч. I. С. 17—19). Ред.]

7 Pitra. Spicilegium Solesmense. 1855. III. P. LXII. Heeren. Historische Kunst Werke. XI. 1824. S. 384; Hippeau. Le Bestiaire Divin du Guillaume, clerc de Normandie. Caën. 1852. P. 17. Note 1.

8 В толковании на 102-й псалом, в стихе 5: «обновится яко орля юность твоя», намекается на рассказ, вошедший позднее в Физиолог, что когда орел стареет, то он, погрузившись три раза в источник, получает снова всю прежнюю силу и юность.

9 Шестоднев. Беседа IX. Перевод в Творениях св. Отцов. V. 155—158. Василий Великий хорошо знал все сочинения Аристотеля и часто ссылается на них. См. там же. V. 18. VII. 29.

10 Schnaase C. Geschichte der bildenden Kunste. 2 Aufl. Bd. IV. 1871. S. 55.

11 Из исследований о происхождении Физиолога (Hippeau. Le Bestiaire Divin... P. 18. Martin et Cahier. Vitraux de Bourges. 1842. P. 79) можно теперь уже вывести положительное заключение, что напрасно это сочинение приписывали Епифанию Кипрскому. Это ложное мнение произошло оттого, что Епифаний Кипрский написал περὶ λίθων, или о 12 камнях, бывших на ефуде иудейских первосвященников. Но новейшие исследования неоднократно доказали, что Ориген говорит уже о Физиологе, напр<имер>, in Genes, horn. XVII. 5: nam Physiologus de catulo leonis haec scribit (ибо Физиолог пишет о детеныше льва следующее). При папе Геласии в V в. существовало уже недоумение о настоящем авторе этого сочинения. В § 65 об апокрифических книгах Геласий не называет автора Физиолога, а только упрекает еретиков в том, что они приписывают эту книгу св. Амвросию Медиоланскому (Fabricii. Bibl. Graeca. VIII. Р. 272): Liber Physiologus, qui ab haereticis conscriptus est et beati Ambrosii nomine signatus, apocryphus (Книга «Физиолог», написанная еретиками и подписанная именем блаженного Амвросия, апокрифическая). Г. Мартин и Кайэ, доказав, что Физиолог древнее Епифания Кипрского, предлагают догадку, что автором этой книги был, вероятно, Татиан. Этот писатель II в., уроженец Месопотамии, со рвением собирал все предания Греции; часто даже лишнее усердие завлекало его далее, чем следовало, и далее, чем могла допустить здравая критика. Татиан в оставшихся отрывках упоминает об одном особом сочинении о животных, περὶ ζώων (Tatiani Oratio ad Graecos. Cap. 15. Ed. Galland. I. 650). На этих словах Кайэ основывает мнение, что он первый из писателей упоминает о Физиологе, и, следовательно, должен быть сочинителем его (Mélanges d’archéologie, d’histoire et de litérature, par Charles Cahier et Arthur Martin. Paris. Vol. II. 1851. P. 88—89). Возражения Питры (Spicilegium Solesmense. I. P. XLVII sqq., против принадлежности «христианского Физиолога» Татиану Кайе считал недостаточными (Mélanges d’archeologie. IV. 1856. P. 293) и отстаивал возможность авторства Татиана (Nouveaux Mélanges d’archéologie. I. Curiosités mystérieuses. 1874. P. 112—114) против Питры (Spicil. Solesm. III. 1855. P. LXIII—LXVIII).

12 Bochartus, Sam. Hierozoicon sive bipartitum opus de animalibus. Scripturae. Francofurti ad M. 1675. F.

13 Епифаний Кипрский знал пять языков: еврейский, сирийский, египетский, греческий и отчасти латинский. Эти обширные филологические знания побудили блаженного Иеронима дать ему прозвание πεντάγλωττος (пятиязычный). В 367 году он избран в епископы города Констанции, древнего Саламина, столицы острова Кипра; в 403 году он умер в глубокой старости. Fabricii Bibl. Graec. VIII. 1802. 255. Физиолог его издан Ponce de Leon: S. Patris nostri Epiphanii ad Physiologum. Roma. 1587. Apud Zanettura et Rufinallum. In 4. С рисунками, резанными на дереве. Перепечатан в 1588, Antverpiae, in 8°; в третий раз в 1601, Romae, в 12-ую долю, а в 1612, Romae, в лист. Сказание о 12 каменьях на латинский язык перевел Jola Hierotarentinus, а издано в 1566, Tiguri; во второй раз в 1582, Tiguri; потом издано Геснером в собрании писателей в 1698, Tubingae, в 4, и, наконец, в 1711, также в Тюбингене. Отрывки, более или менее подробные, переводов этого сочинения Епифания Кипрского встречаются весьма часто в русских рукописях <?>. Полного списка переводного Физиолога я еще нигде не встречал. Греческий текст Физиолога по изданию Понция повторяется в сочинениях св. Епифания в издании Migne J. P. Patrologiae Graecae cursus completus. Т. XLIII. 1858. Col. 517—536. (Дополнения редактора неразборчивы. — Публ.)

14 [В рукописи автора цитата отсутствует. Помещенный редакцией текст повторяет с некоторыми орфографическими изменениями изданный А Карнеевым (Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб. 1890. Прилож. С. XXXI—XXXII) западно-русский перевод издания Понция по рукописи Московского Румянцевского музея № 2616, XVI в., из собрания Дурова (ср. Карнеев. С. 36. Прим. 5. Ред.]

15 Fabricii. Bibl. Graeca. Ed. 9. G. Maries. Vol. VIII. H. 1802. P. 268—270. Первым изданием этого сочинения <автор> указывает вышедшее в Цюрихе (Tiguri) в 1582 г. с латинским переводом Jolae Hieronis Tarentini; оно перепечатано в парижском издании Епифания 1622 г. (II. Р. 225 sq) и в сочинении о 12 камнях ефуда Matthiae Hilleri, Тюбинген, 1698 и 1711. Извлечение, носящее также имя св. Епифания, еще раньше издал Conradus Gessnerus в книге De omni rerum fossilium genere. (Об ископаемых всякого рода). Tiguri. 1565. [Греческий текст см.: Migne J. P. Patrolog. Graeca. Т. XLIII. 1858. Col. 293—304; старый латинский перевод и комментарии — там же.]

16 [Эта цитата и правильная датировка XVI в. приписаны в рукописи позднее; первоначально сочинение это относимо было автором к VI в., почему о нем и говорится на несоответствующем хронологически месте и в несоответственном тоне. Ред.]

17 Fabricii. Bibl. Graeca. XI. P. 603. Впоследствии иподиакон Студит также возведен был в должность архиерея. Josephus Pasinus (Codices ms. bibl. Reg. Taurinensis Athenaei. Taurini. 1749. I. P. 367), описывая туринскую рукопись № 248 (С. I. 2), разделял мнение Льва Аллация.

18 В библиотеке Готвейгского монастыря (Goettweih) находится латинская рукопись XI в. на пергаменте, с заглавием: Jo Crisostomi dicta de naturis animalium (Иоанна Златоуста «Слова о свойствах животных), которая начинается словами: Incipiunt dicta Johannis Crisostomi de naturis bestiarum (Начинаются «Слова Иоанна Златоуста о свойствах зверей»), а также две копии ее XIV в. см.: Archiv f. Kunde Österreichischer Geschichte. Bd. V. 1850. II. S. 532—533, где (S. 552—582) она и издана Heider’ом, а образцы рисунков представлены на таблицах II—V. Liber Ioannis Chrisostomi qui Phisiologus appellatur XL capitibus озаглавлен латинский бестиарий в рук. XIII в. в Парижской Нац. библ.: Mel. d’archéologie. II. P. 95—107. №. 1.

19 Пазини и Фабриций полагают, что это сочинение Студита есть то же самое, что и сочинение, упомянутое Львом Аллацием во введении его к творениям св. Иоанна Дамаскина (loannes Damasce nus studio P. Mich, le Quien. Paris. Delespine. 1712, две части; перепечатано в Венеции в 1748 году), о котором он говорит: Et praeterea alius est noster Damascenus a Damasceno scriptore graeco recentissimo. Hie namque Damascenus nomine, non cognomine. Sic enim concipitur: Μονάχου Δαμασκηνου̃ του̃ ὑποδιακόνου καὶ Στουδίτου του̃ Θεσσαλονικέως, Monachi Damasceni, hypodiaconi et Studitae, Thessalonicensis. Plerasque orationes in varias sanctorum celebritates vulgari Graecorum (licet aliquando, dum plus nimio antiquae Graeciae linguam ambit, gratiam communis deturpat, eamque nobis ut plurimum repraesentat, quam ad excitandum auditoris risum in scena et theatro paedagogi, genus hominum stultissimum, reboant) linqua composuit, et Thesauri titulo opus insignavit: eas postmodum impressores Veneti typis saepius evulgarunt. Opus, si quaedam excipias et linguam in meliorem frugem reduxeris, tenuioribus hominibus non incommodum, neque iniucundum. Diversus item est a Damasceno Episcopo, qui Graecorum communi dialecto varia ex Aeliano, Phile et Aristotele et aliis de natura animalium capitibus nonaginta concinnavit et Michaeli Cantacuzeno Magno Domestico transmisit, quae legi magno tempore apud virum nobilissium

- 665 -

Petrum Velliam Romanum, imperfccta tamen; incipit: συνήθειαν ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν θέλουσιν ἰδου̃σι τινὰ μέγαν ἄρχοντα. Nisi id dicere velimus, unum esse cum jam dicto, concionum scriptore, qui postea in episcopatum assumptus, rebus similibus colligendis ingenium exercuit: quod non credo, nisi aliunde accuratius edocear. (И кроме того, нашего Дамаскина следует отличать от новейшего греческого писателя Дамаскина, у которого «Дамаскин» — не прозвище, а имя, потому что написано так: «Монаха Дамаскина, иподиакона и Студита, Фессалоникийца». Большинство речей, посвященных празднованию дней памяти различных Святых, он составил народным греческим языком (хотя иногда, чрезмерно обнаруживая свое пристрастие к языку Древней Греции, он лишает общий греческий язык его прелести и в основном представляет его в том виде, какой слышен повсюду на сцене и в театре стараниями педагогов, глупейшей разновидности людей, вызывая смех зрителей), и дал всему труду название Сокровищницы. Позднее эти речи довольно часто публиковались венецианскими типографами. Это сочинение, если в нем кое-что убрать и исправить слог, небесполезно и небезынтересно для человека со вкусом. Далее, нужно отличать и от епископа Дамаскина, который общим греческим языком изложил в девяноста главах свойства животных, почерпнутые им из Элиана, Филона <?>, Аристотеля и других авторов, и посвятил свой труд великому доместику Михаилу Кантакузину; я имел возможность продолжительное время читать это сочинение у Петра Веллии Римского, человека выдающегося благородства. Тот экземпляр, однако, не закончен; а начинается словами: «Обыкновенно люди, желая (...) видящим какого-либо великого правителя». Можно, правда, думать, что этот Дамаскин — тот же человек, что и вышеназванный автор речей, который, получив впоследствии сан епископа, упражнял свой ум подобными занятиями, но я не думаю, что это так, если только не получу об этом предмете каких-либо более точных сведений.)

Кардинал Маи в VII томе Classicorum Auctorum е Vaticanis codicillis editorum издал (Р. 588—596) отрывок под заглавием: Excerpta ex physiologo. По обыкновению своему не указывая ни на столетие, ни на содержание всей рукописи, он напечатал неважный отрывок, который более походит на Физиолог Епифания, чем на сборник Студита.

20 Отдельное издание сборника Студита напечатано в 1643 или 1666 годах под заглавием: «Damascenus Studita. Excerpta ex antiquis philosophis de natura et de proprietatibus quorundam animalium. Venetiis. Ant. Julianus, in 8°». Рукопись Студита была в библиотеке П. Г. Демидова. Чтения в Общ. Истории и Древностей. Год 2-й. 1846—1847. Отд. IV. Смесь. С. 29. № 679.

21 Исследования об этом сочинении находятся в книге г. Пыпина «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских». Петербург. 1857. [Ученые Записки Второго Отделения Императорской Академии Наук. Кн. IV. Отд. 2. № 2. СПб. 1858] С. 148—169. Греческая рукопись полная и со введением находится в Риме в библиотеке Барберини: Codex chart., in folio. № 281. Fol. 67: 1) De duodecim virtuti bus. Fol 2. 2) Simeonis Sethi fabulae indicae seu liber ex indica lingua in arabicam translatus, quam postea Simeon Sethus ex arabica in graecam convertit cui et prefationem de auctore opens, illiusque inventione attexerit, cum figuris. Fol. 5. — Рукопись XVI в., заглавие наполовину оторвано; почерк — скоропись небрежная; оставлены места для изображений, которых сделано очень мало. Потом следует последняя статья сборника: 3) Fol. 65. De duodecim mensibus. В русских рукописях это сочинение озаглавлено следующим образом: «Книга глаголемая Ихнилат. Сложена от древних философов: беседы о зверях, глаголемых ихнилата ж и стефанита и иныя многия приложеныя притчи и приклады от иных книг ... глаголют же неции о том, яко бы сия притчи и беседы написа Иоанн Дамаскин, егда бе в научении риторики» (рукопись моего собрания № 559. 4°). В другой рукописи моего собрания заглавие немного изменено: «О притчах, списание Сифа Антиоха, друзии же мнеша тако суть Ивана Дамаскина зело песнотворца, еже о зверех нарицаемых Стефаниди (sic) и Ихнилата» (по каталогу Царского. № 389. Л. 449—552. XVII в.).

22 Пыпин <А. Н.> Указ. соч. С. 124—134; Migne. 3-е Encyclop. Théolog. XIV. 1855. Col. 59—252. Издание Migne J. P. Patrol. Graeca. T. XCVI. 1860. Col. 857—1250;Boissonade J. F. Anecdota Graeca. Vol. IV. 1832. P. 1—365. [В письме А. Лазаревского гр. А. С. Уварову из Поречья от 27 сент. 1859 г. приведено точное заглавие московского издания повести; приводим его, раскрывая титла и заменяя славянские буквы: «Во славу святыя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, повелением благочестивейшаго великаго государя нашего царя и великаго князя Феодора Алексиевича, всея великия и малыя и белыя России самодержца, благословением же в духовном чину отца его и богомольца, великаго господина святейшаго Кир Иоакима, патриарха Московскаго и всея России, издадеся книга сия, содержащая Историю или повесть святаго и преподобнаго отца нашего Иоанна, иже от Дамаска, о преподобном отце Варлааме пустынножители, и о Иоасафе царе Индийстем. Во царствующем великом граде Москве, в типографии верхней. В лето от сотворения мира ЗРПД, от Рождества же по плоти Бога Слова АХНА, индикта Д месяца септеврия». По обеим сторонам заглавия изображения: с левой стороны женщина, держащая в руке миртовую ветвь, арфу и рог изобилия, с надписью наверху: мир(ъ). С правой стороны — воин, стоящий на черепахе и держащий меч и копье, наверху надпись: бран(ь). Внизу изображений подпись: начертал(ъ) Симон(ъ) Ушаковъ. Д год(а)». Заглавие московского издания, — есть еще белорусское 1636 г., — у Пыпина приводится (Указ. соч. С. 128) с отличием в годе: АХП. Ред.]