Глава I

Византийское влияние на Древнюю Русь. Происхождение византийской символики из сведений древнего мира о естественной истории и мифологии. Аристотель и точность его сведений. Преемники Аристотеля допускают в естественную историю сведения баснословные. Баснословные предания расширяют границы символики. Перерождение языческой символик в христианскую. В христианстве находится расположение к символизму. Первые толкователи на Книгу Бытия: Шестоднев. Страсть к символизму сильно развивается. Способ толкования символических предметов. Сочинения символические: физиологи. Состояние Греции при крещении Руси. Греки принесли в Русь свою символику и свои книги. Письменные источники византийской символики, переведенные на Руси: 1) Книги Священного Писания; 2) Физиологи; 3) Ключ (ἡ κλείς) Мелитона Сардийского (около 170 по Р. Х.); 4) Физиолог Епифания Кипрского († 403 по Р. Х.); 5) Его же сочинение о 12 камнях; 6) Сборник Дамаскина Студита (XVI век); 7) Физиологические статьи Максима Грека (XVI век); 8) Стефанит и Ихнилат; 9) История Варлаама и Иоасафа; 10) Книги, приписанные Соломону, и повести о нем: книги магические, Противоречия царя Соломона, повести о Соломоне и Китоврасе; И) Сочинения Георгия Писиды (VII в.); 12) Христианская топография Козьмы Индикоплова (VI в.); 13) Сочинения по естественной истории; 14) Жития святых; 15) Сборники с физиологическими статьями; 16) Книги толковые.

Постоянные сношения Руси с Византией в IX веке в следующем столетии перешли в тесную связь между обеими странами. Приняв веру от греков, Русь совершенно подчинилась греческому влиянию. Византия владычествовала над нами не одной иерархией духовенства, но, в особенности, просвещением. Бороться против этого влияния, противодействовать ему было невозможно, потому что это было следствием влияния просвещенной страны на варварскую, и какой просвещенной страны, Византии, т. е. единственной страны, в которой сосредоточивалось все просвещение древнего мира. Первым последствием и неоспоримым доказательством этого влияния было быстрое распространение христианской веры. Русь так скоро прониклась цивилизацией греческой, что, спустя только несколько лет после крещения Киева, мы видим греческое влияние во всех отраслях нашей народной жизни.

Греческое духовенство не довольствовалось одним устройством Церкви; оно принесло с собой не только кресты и иконы, но также и всю свою просвещенность. Осязательное влияние на смягчение законов и нравов было столь же осязательно и в устройстве школ для обучения народа. Летописи русские до самого нашествия монголов сохраняют признак этого влияния в своем византийско-славянском характере: на каждой странице упоминают они о Византии. С этих пор и на весьма долгое время, почти до самого XIV столетия, Русь причисляется к греческим епархиям, делается как бы провинцией Восточной Империи.

Это слияние Руси с Византией имело самое полезное влияние на просвещение нашего отечества; только этим путем могло оно дойти до того развития, которое сделало из него до самого XII столетия страну, самую образованную во всей Европе после Византии. Это мнение мое требует доказательств, которые я намерен изложить в истории русской археологии. Тогда мне надо будет показать византийское влияние во всей его обширности. Но тут, занимаясь только историей русской символики, мне преимущественное внимание надо обратить на состояние символики между науками византийского мира. Я говорю: между науками, потому, что символика в X веке не представлялась уже в виде разбросанных начатков, но в виде стройной науки.

- 610 -

Для полного своего развития византийская символика потребовала не только десятивековое существование христианского мира, но еще и весь запас сведений, оставленный ей в наследство языческим миром. Византийская символика со своим ярким отпечатком христианского учения не гнушалась этого наследства, а напротив, приняла его, но переделала его по требованию времени.

Эта переделка окончилась образованием точной и стройной науки — символики, которая перешла к нам и слилась с русским духом. Чтобы понять, отчего это влияние сделалось таким тесным, что мы стали считать его нашим достоянием, забыв чуждое его происхождение, надо изучить само происхождение византийской символики. Приняв веру от греков, мы тем легче должны были принять их символику, что части, из которых она составилась, были освящены преданием Церкви и писанием Отцов Церкви.

Первые основания византийской символики лежат в познаниях древнего греческого мира о естественной истории, а первое место между древними писателями по этой науке принадлежит Аристотелю. Он создал, так сказать, науку естественной истории и этим самым доставил первые материалы для символики. Его «История зверей»2, περὶ ζώων ἱστορίαι, в девяти книгах, показывающая всю обширность материала, которым он пользовался, удивляет нас еще более выводами, до которых он дошел. Составив нечто вроде всеобщей анатомии животных, он с замечательной для того времени точностью положил основание главнейшим разрядам или семействам. Эта отчетливость, побуждающая нас предполагать, что Аристотель имел перед глазами описываемых им зверей, хотя они принадлежали отчасти к отдаленнейшим странам, как, например, к Индии или Персии, удалила, по возможности, из его истории все, что не принадлежало прямо к науке или же носило слишком явный признак басни. Оттого также он избегал всякого отвлеченного приложения описываемых им предметов, т. е. всякого символического их значения. Его «История зверей» содержит одни описания животных, т. е. лишь материалы для будущей символики.

Самой символики касается другое сочинение, приписываемое Аристотелю, — трактат о физиогномии, Φυσιογνωμικά. Тут прямо говорится, что внутренние свойства и качества животных отражаются в их внешнем виде и придают известным органам особое развитие. Проследив эту мысль, автор доходит до убеждения, что сходство между этими органами у животных с подобными же органами у человека допускает предположение сходства и между характерами их.

Та же самая идея встречается также и у Платона; она довольно подробно изложена им в Федоне и в Тимее. Он говорит, что душа человеческая по смерти переселяется в то именно животное, на которое человек при жизни походил по характеру; так, например, обжоры обращаются в ослов, тираны — в волков, ястребов и коршунов; убийцы — в хищных животных; развратники — в свиней и вепрей; ветренники — в птиц, а лентяи — в рыб. От сходства между характерами людей и животных должно прямо перейти к символическому отношению между ними: так что мнение (псевдо-) Аристотеля о сходстве характеров по сходству известных органов имело прямым, логическим выводом принятие этих животных за символические олицетворения или самих людей, или одних отличительных признаков их характера.

Преемники Аристотеля, не последовав его примеру в отчетливости описаний и в строгости критического его взгляда, открыли этим недостатком для символики новый и богатый источник. Феофраст (IV—III век до Р. Х.) и другие писатели греческие и латинские, о которых упоминает и которыми пользовался для своей «Naturalis Historia» («Естественной истории») (77 г. по Р. Х.) Плиний, между фактами положительными помещают много баснословного. Чудесные рассказы Ктесия3 о зверях Индии часто ими предпочитаются точным и ученым описаниям Аристотеля.

Допустив раз в естественную историю баснословный элемент, символика могла неограниченно пользоваться этим неисчерпаемым источником; но в самом богатстве его находилась явная опасность. Из многочисленности басен и мифов древнего мира можно было создать много новых соображений и весьма много остроумных соображений для символизма, но также в противоречиях, встречаемых в сближении древних мифов между собой, можно было, вместо ясного определения описаний символики, перейти к затемнению прежде уже приобретенных ею данных. Слишком богатый материал мифов мог многочисленностью уничтожить прежнюю ясность символических понятий и увеличить шаткость ее оснований. Этому обстоятельству отчасти помешало постепенное развитие естественной истории. Хотя в сочинениях этого времени к истинному примешивалось много баснословного, но принятый раз символизм известных предметов сохранился почти без изменений. К этим сочинениям принадлежат: две поэмы с именем Оппиана: одна о рыбной ловле (ἁλιευτικά), другая об охоте (κυνηγετικά)4, «Об особенности зверей» Клавдия Элиана5, «Polyhistor» К. Юлия Солина, — род сборника сведений о естественной истории. Все эти труды не помешали бы символике сделаться наукой еще более шаткой в своих основаниях, если бы теперь не подошло для нее время совершенного перерождения под пером христианских писателей.

Учение христианское, родившееся в Иудее, принесло с собой новый элемент для символики. Этот элемент состоит из книг Ветхого и Нового Заветов. Книги Священного Писания, изложенные на Востоке в духе народном, изобилуют сравнениями и символизмом. Не перечисляя примеров из книг Ветхого Завета, мы видим, как сам Христос посредством сравнения объясняет нам то полное доверие, которое мы должны иметь к Богу: «Смотрите крин сельных, како растут: не труждаются, ни прядут; глаголю же вам, яко ни Соломон во всей славе своей облечеся, яко един от сих» (Матфей 6, 28; Лука 12, 27). Примеры символизма столь же многочисленны; и все эти примеры сделались твердыми основаниями христианской символики. И тем более твердыми, что никто из духовных писателей не мог отступать от данного им символического смысла, и книги Священного Писания употреблялись как необходимое руководство. Символика потеряла всю свою шаткость и начала развиваться как стройная наука. Хотя эти основания символики, разбросанные по книгам Священного Писания, не слишком многочисленны, но они важны для христианской символики в особенности тем, что заимствованы из преданий Востока, из поверий народных, встречаемых также и у древних писателей языческого мира, так что при перерождении символики в христианскую науку ей не надо было отвергать все то, что вошло в ее состав до принятия новой веры.

Весь запас ученых сведений древнего мира мог перейти в новую науку. Сами представители древней учености остались в христианской Церкви на прежней степени уважения. Греческая Церковь не могла отвергнуть свою прежнюю славу6.

Следствием этого отношения Церкви к наукам и учености древнего мира было сохранение древней символики и утверждение ее на положительных данных книг Священного Писания. Между этими данными также встречаются отголоски басен и преданий Востока. Между самими именами животных, упоминаемых в книгах Ветхого Завета, попадаются имена некоторых, чисто баснословных, животных (левиафан, единорог, мраволев, онокентавры, сирены и пр.). Присутствие их в книгах Ветхого Завета неудивительно и легко объясняется отчасти неточностью перевода, отчасти также повсеместным распространением сказок, перешедших из сочинений древних писателей в народное суеверие. При грубом состоянии, в котором долго находилась естественная история, подобные неточности были неизбежны. Сверх того, многие ученые доказали, каким образом, переводя еврейский текст на греческий или латинский языки, переводчики вводимы были в заблуждение или созвучием, или сходством некоторых имен7. Эти маловажные неточности перевода в предметах совершенно второстепенных не могли никого озаботить, тем более, что тут естественная история совершенно исчезает, а на месте ее стоит один символизм. Звери, растения, камни, упоминаемые в книгах Ветхого и Нового Завета, не приводятся писателями как предметы естественной истории, а служат только для живого, картинного, как бы осязательного способа к ясному объяснению идей и понятий отвлеченных. Для Церкви и для писателей церковных главное было чистота веры, а не ученая точность сведений, приводимых из естественной истории; не их была обязанность подвергать эти сведения строгой критике или дорожить отчетливой верностью описаний каких-нибудь животных. Бл. Августин ясно выразил эту идею, сказав, что для духовного писателя важно обращать внимание на значение факта, а не толковать об его правдоподобии8. Эти звери, птицы, растения, каменья были только орудия, служащие к изъяснению, а главная цель была ясность мысли.

Христианская вера, явившаяся в греческий мир с восточным отпечатком, еще в полной чистоте своей, должна была поразить, а потом преобразовать дух греческого народа. Мистическое направление иудейства выразилось в символизме. Первые почти труды церковных писателей носят, по предмету своему, следы этого символизма и зародыш христианской символики.

Первый вопрос, поражающий новообращенные народы, был сотворение мира; библейское решение этого вопроса совершенно изменяло вековые понятия, почерпнутые в разных мифологиях. Оттого со второго уже столетия мы видим, что церковные писатели обращают особенное внимание на объяснение первых глав Книги Бытия; начинается целый ряд толкований на библейский рассказ о сотворении мира, которые известны под именем шестодневов (‘Εξαήμερον). Мы имеем: отрывки толкований св. Папия, епископа Иерапольского (во Фригии), св. Иустина и св. Феофила Антиохийского.

Блаженный Иероним и Евсевий упоминают о совершенно подобных трудах Кандида, Аппиона, Родона, ученика Татиана и Максима. От писателей александрийской школы сохранились: Шестоднев Пантена, Оригена, св. Климента, св. Дионисия, св. Кирилла и, наконец, св. Василия Великого, епископа Кесарийского. Труд св. Евстафия, епископа Антиохийского, облеченный в менее блистательную форму, чем Шестоднев св. Василия, отличается особенным знанием естественной истории и подробностями, придающими ему важное место в этой науке. Из западных писателей Тертуллиан, Лактанций (de opificio Dei), Арновий, бл. Августин и св. Амвросий Медиоланский оставили подобные толкования.

Во всех этих сочинениях церковные писатели не могли довольствоваться для своей наставительной цели исследованиями в духе естественной истории. Это направление уменьшило бы значение их труда и не соответствовало их видам. Им необходимо было, кроме стороны чисто природной, обратить внимание своих слушателей в особенности на сторону духовную. Оттого каждый предмет является им с двумя значениями: одно — настоящее, естественное, а другое — переносное, отвлеченное, символическое.

Толкуя Книгу Бытия и Священное Писание в этом направлении, они шли все далее и далее и, наконец, дошли до того, что всякий предмет сделался для них символическим изображением отвлеченной идеи. Эта страсть к символизму и к аллегории так рано развилась, что уже св. Василий Великий отзывается о ней с какою-то насмешкой. «Известны мне, — говорит он, — правила иносказаний, хотя не сам я изобрел их, но нашел в сочинениях других. По сим правилам иные, принимая написанное не в употребительном смысле, воду называют не водою, но каким-то другим веществом, и растению и рыбе дают значение по своему усмотрению, даже бытие гадов и зверей объясняют сообразно со своими понятиями, подобно как и снотолкователи виденному в сонных мечтаниях дают толкования, согласные с собственным их намерением»9. Иносказания и символизм, так далеко доведенные при Василии Великом, дошли в следующих столетиях еще до обширнейших размеров. Не довольствовались во всяком предмете, поименованном в Св. Писании, отыскивать одно переносное его значение. Рабан Мавр (Rabanus Maurus) в IX веке утверждал, что в каждом месте Священного Писания кроются четыре различные значения: историческое, аллегорическое, анагогическое и тропологическое10.

Эта крайность, до которой доходила страсть к символизму, не могла не послужить к развитию самой науки. Она помогла расширить границы символики, но вместе с тем угрожала и погубить своей обширностью ее точность. Каждый толкователь, отыскивая многие значения в одном слове, в одной мысли, мог пренебречь твердыми основаниями, на которых поставлена была христианская символика. В этом опасном положении символика спаслась тем, что толкователи, не довольствуясь отыскиванием символизма в книгах Священного Писания, перешли к сочинениям или к трактатам чисто символическим.

Оставив книги Ветхого и Нового Завета с их положительными данными о символике, писатели, увлекающиеся духом времени, начали сочинять особые книги о символике. Это отвлечение умов от страсти подвергать каждое слово Св. Писания умственному четвертованию спасло ясность и точность символики и открыло ей новый, богатый источник. Почти в одно время с толкованиями на Книгу Бытия распространилось сочинение, хотя гораздо низшего достоинства, но все-таки весьма замечательное, как приложение современных тогда познаний из естественной истории к символике. В шестодневах сочинитель мимоходом касался символики, тут, напротив, она была единственной его целью и обнимала все части его труда. Естественная история отступает на второй план и служит автору только поводом к развитию его символических соображений. Эти сочинения известны под именем Физиолога (Φυσιολόγος).

Приложение этого способа толкования к предметам природы для отыскивания символического их значения образовало особую науку «физиологию» (φυσιολογία) о природных свойствах (φύσεις) животных, птиц, камней и т. п. и о соответствии их тем или иным истинам христианства, т. е. естественноисторическую христианскую символику.

Физиологи начали распространяться так рано и, будучи выражением духа времени, так скоро, что, несмотря на старания многих ученых11, доселе нельзя положительно определить имя автора первого Физиолога. Хотя это имя остается неизвестным, но мы знаем, вследствие всех этих прений, что Физиолог появился уже во II веке и, по всем вероятиям, был плодом Востока. Мы обязаны этим открытием кардиналу Питре, собравшему в III томе сборника, издаваемого им под заглавием «Spicilegium Solesmense», все сочинения о символике и посвятившему целую главу исследованию о происхождении Физиолога. В Александрии начали изучать и отыскивать символическое значение мифов. Слово φύσις получило значение не вещества, но также соединяло в себе понятие о внутреннем качестве, свойстве предмета. Φυσικοὶ и φυσιολόγοι назывались ученые, занимавшиеся исследованиями о таинственном, отвлеченном значении предметов природы, и оттого название φυσικὰ дано науке, обнимающей таинственные и симпатические лекарства, амулеты и пр. Неудивительно, что вместе с этими науками в Александрийской школе процветала и символика. Она сделалась необходимым руководством для отыскивания переносного, более идеального значения в сказках древних мифологий. Оттого Питра называет Александрию колыбелью сочинений о символике, или физиологов. Они содержали понятия, заимствованные у древних языческих писателей, но переделанные для христианской символики. Татиан был первый писатель, который ввел физиологи в христианскую науку, а Климент Александрийский первый придал самой символике характер более свойственный христианскому учению, очистив ее от всего чуждого, слишком напоминающего древнюю мифологию. Первое приложение этой символики, очищенной по духу Церкви и пересозданной в стройную науку, находится в сочинениях св. Климента Александрийского.

Из Александрийской школы стройная наука символики распространилась по всему Востоку, Африке, проникла в Грецию, а оттуда уже перешла на Запад. Чтобы удержать символику в точных границах, чтобы избегнуть всякого ложного толкования и этим повредить новосозданной науке, надо было дать писателям и художникам верное руководство. За этот труд принялся Татиан. Он переработал физиолог и сделал из него свод символических понятий, которых должны были придерживаться все, не желающие заблудиться в темных и таинственных переходах этой науки. Физиолог Татиана стал в символике на том месте, на котором в иконописании стоял подлинник; в одном содержатся правила переносных значений, в другом — правила живописи.

Наука, имеющая положительные основные правила и точное руководство, могла считаться наукой в полном развитии. До этой окончательной стройности символика давно уже была доведена, когда в X веке крестился русский народ. Весь византийский мир давно уже наполнялся сочинениями или пропитанными физиологией или написанными с целью еще более расширить круг символических руководств. Эти сочинения в X столетии были уже так многочисленны, что символика получила от них двоякий оттенок; один — чисто духовный, другой — светский. Оба эти оттенка развивались постепенно, совершенно параллельно, в сочинениях различных писателей. Духовные писатели употребляли символику как орудие к толкованию о вере и о книгах Священного Писания, писатели светские, напротив того, упуская отчасти из виду христианский характер символики, передавали по-гречески предания и сказки Востока.

Они подчинялись принятым правилам: ворон всегда оставался зловещей птицей, голубь — олицетворением добра и чистоты и т. д., но они не брали примеры своей символики из книг Священного Писания или из сочинений Отцов Церкви, а прямо из источников языческого Востока, подчиняя объяснение их утвержденным правилам. Оттого мы видим, что эти две символики, духовная и светская, с одними и теми же общими основаниями, и сочинения, хотя имеющие совершенно различное происхождение и большое несогласие в основных идеях, доходят до одних и тех же выводов в символике.

Греческое духовенство принесло к нам уже стройную символику и богатые материалы, разбросанные в многочисленных сочинениях, то оригинальных, то переводных с древнейших восточных книг. Византия, служившая средним звеном между Востоком и Западом, тем более играла эту роль для Руси, которую себе подчинила верой и цивилизацией. Но так как вера, принесенная греками, стала на первом плане, то характер духовный сделался преобладающим в символике. Она утвердилась в Церкви и завладела почти без исключения всеми памятниками, относящимися до Церкви, так что, в особенности, в них, и даже в них одних, следует искать следы византийской символики. Исследование памятников церковных неоспоримо подтверждает это мнение, которое будет подтверждено некоторыми примерами, но сперва нам следует обратить внимание на письменные памятники, принесенные к нам греческим духовенством.

Я полагаю излишним при этом случае излагать доказательства, как рано славянские переводы греческих сочинений начали появляться на Руси и способствовать к быстрому распространению греческой цивилизации. Для нас важно только заметить тут, что эти переводы, почти современные крещению Руси, с самого начала появления византийского влияния помогали распространению в народе вместе с понятиями религиозными и понятия о символике. Старания духовенства перевести книги на язык народный, общепонятный, без всякого сомнения, шли с большим успехом, судя по быстроте распространения христианства, и дальнейшие занятия русских ученых в славянской письменности наверное откроют много этих древних переводов в пергаментных рукописях первых веков нашего существования.

Не упуская из виду нашу главную цель, мы прямо перейдем к источникам византийской символики.

Первое место занимают животные12, упоминаемые в книгах Священного Писания.

Животный мир Библии |

лев, |

орел, |

составляют |

аспид, |

коршун, |

верблюд, |

змея гиена, |

ястреб, |

единорог, |

василиск, |

ворон, |

конь, |

рогатая змея, |

феникс <?>, |

онокентавр, |

гидра, |

страус, |

осел, |

дракон, |

чайка, |

лошак, |

пиявка, |

сова, |

слон, |

саранча, |

пеликан, |

леопард, |

муха, |

аист и несколько птиц |

тигр, |

пчела, |

неопределенных, |

рысь, |

оса, |

по незнанию точного |

барс, |

овод, |

значения еврейских |

медведь, |

вошь, |

названий, |

волк, |

блоха, |

ехидна, |

гиена, |

муравей, |

навозный жук (scarabaeus), |

лисица, |

муравьиный лев, |

червь древоточец, |

кошка, |

заяц, |

скорпион, |

онагр, |

мышь, |

улитка, |

олень, |

крот, |

лягушка, |

дикая коза, |

еж, |

жемчуг, |

каменный козел. |

крокодил, |

коралл, |

буйвол, |

хамелеон и различные |

пурпурница, |

единорог, |

ящерицы, |

кит, |

вепрь, |

голубь, |

гиппопотам, |

обезьяна, |

горлица, |

левиафан или крокодил, |

фавн, сатир и пр., |

ласточка, |

разные рыбы. |

паук, |

журавль, |

|

бегемот, |

рябчик, |

Из растений |

бык, корова и теленок, |

перепел, |

упоминаются |

баран, овца, агнец, |

петух, курица, |

кедр, |

козел, коза, |

павлин, |

пальма, |

собака, |

воробей, |

гранатовое дерево, |

свинья, |

гриф, |

смоковница, |

- 615 -

мирт, маслина, ель, вяз, букс, кипарис, тростник, тыква, крин, или лилия, роза, фиалка. |

драгоценных камней, вделанных в ефуд первосвященника; те же самые почти камни в Апокалипсисе (21; 11, 18, 19—20) исчисляются в основаниях Небесного Града; те и другие вместе |

лигурий, ахат, аметист, хрисолит, вириллий, онихий, халкидон, сардоникс, хрисопрас, иакинт. |

Из камней в 28 главе (17—21) Книги Исхода исчисляются двенадцать |

сардий (гранат), топазий, смарагд, анфракс (рубин), сапфир, иаспис, |

Из металлов упоминаются золото, серебро, медь, железо. |

Эти естественноисторические сведения, почерпнутые из книг Священного Писания, пополнялись физиологами и сочинениями духовных писателей. Я не стану здесь пересчитывать для каждого писателя особо, в чем состояли эти пополнения, потому что они будут помещены в Словаре, приложенном к этому исследованию, но разберу только те сочинения, которые написаны были нарочно для символики.

Первое место занимает Физиолог. Мы начнем с Физиолога, переделанного Епифанием Кипрским, хотя имеем отрывки из более древнего писателя Мелитона, епископа Сардийского (писал около 170 г. по Р. Х.), известного целым сочинением о символике под названием «Ключ», ἡ κλείς. Но так как доселе неизвестно ни одного русского списка его сочинения, то существование этого перевода на славянском языке подвергнуто еще сомнению.

Физиолог, носящий имя Епифания Кипрского13, издан еще в XVI веке под заглавием: Φυσιολόγος, διεξελθὼν περὶ τη̃ς ἑκάστου φύσεως τω̃ν θηρίων τε καὶ τω̃ν πετεινω̃ν; (Физиолог, рассказывающий о свойствах каждого из зверей и птиц), в этом издании описываются двадцать различных животных в следующем порядке:

1) Лев ὁ λέων (Leo) (главы I и II),

2) Буйвол ὁ οὐ̃ρος (Urus) (III),

3) Слон ὁ ἐλέφας (Elephas) (IV),

4) Олень ἡ ἔλαφος (Cervus) (V),

5) Орел ὁ ἀετὸς (Aquila) (VI),

6) Коршун ὁ γὺψ (Vultur) (VII),

7) Пеликан ἡ πελεκὰν (XV (Pelicanus) (VIII),

8) Куропатка ἡ πέρδιξ (Perdix) (IX),

9) Горлица ἡ τρυγὼν (Turtur) (X),

10) Феникс ἡ φοίνιξ (Phoenix) (XI),

11) Павлин ὁ ταὼς (Pavo) (XII),

12) Змея ὁ ὄφις (Serpens) (XIII—XVI),

13) Муравей ἡ μύρμηξ (Formica) (XVII—XVIII),

14) Лисица ἡ ἀλώπηξ (Vulpes) (XIX),

15) Сова ἡ νυκτικόραξ (nocticorax) (XX),

16) Пчела ἡ μέλισσα (Apis) (XXI),

17) Лягушка ὁ ξηροβάτραχος (Rana) (XXII),

18) Харадрий ὁ χαράδριος (Charadrius) (XXIII),

19) Дятел ὁ δενδροκόλωφ (Picus) (XXIV),

20) Аист, или бусель ὁ πελαργός (Ciconia) (XXV).

При описании каждого животного Епифаний выводит символическое значение его качеств. Эти качества, составляющие отличительный характер каждого животного, заимствованы автором или предшественником его Татианом из писателей восточных и греческих. Естественная история и настоящий характер каждого животного совершенно упущены из виду. Упоминаются сказки самые баснословные, но удобные для вывода символических соотношений с религиозными понятиями. Лучше всего можно понять характер Физиолога Епифания из примера. Он пишет о птице харадрии (χαράδριος) следующее: «ω халадреи. Есть убо птица глаголемая халадрей. Фисиолог сказа о нем, яко весь бел есть отнюдь черности не имея. И аще кто болит и болезнь человеку аще есть ко смерти, отвращает лице свое от болящаго халадреон, аще недуг на живот есть, тогда прилежно взирает на недужнаго халадрей и недужный нань. Толк: тако и Господь наш Иисус Христос весь бели есть ни единуж черность мира имея, нуж бо от злых погибаемых озраченье свое отвращает. Також паки в лице святых зрит. Но речеши ми, яко халадрий нечист есть и како приносим есть на лице Христово? Обаче нечиста и змия, но свидетельствоваше о нем же Христос глаголя: Яко же вознес Моисей змию во пустыни, тако вознестись подобает Сыну Человеческому»14.

В основании этого описания лежит баснословное сказание, заимствованное из истории Александра Македонского, de proeliis (о битвах), где говорится, что Александр видел во дворце Ксеркса белых птиц, в величину голубя, которые предсказывали судьбу больных. Когда больной должен был выздороветь, то харадрий смотрел ему прямо в глаза; если же больной не мог выздороветь, то птица отворачивалась и улетала. Элиан (N. A. XVII. 13) упоминает об этой сказке, «о говорит только, что эти птицы имели лечебную силу против желтухи.

Второе физиологическое сочинение Епифания о двенадцати каменьях, бывших на ефуде Аароновом, имеет следующее заглавие: περὶ τω̃ν δώδεκα λίθων (О двенадцати камнях)15. В славянском переводе оно озаглавлено: «Сказание св. Епифания Кипрского о двунадесяти каменех, иже бе на ефуде по числу двунадесяти колен израилевых» (см. Прибавление 1-е). Многочисленность списков этого сказания, встречаемых как в Святослава 1073 г. Изборнике, так и в новейших рукописях XVII века, свидетельствует об особенной любви к нему наших предков, и это расположение всего более заметно к сочинениям Епифания Кипрского. Вообще это расположение к символическим сочинениям доказывает, как символика нравилась русским и как они старались изучать ее и усвоивать себе ее правила.

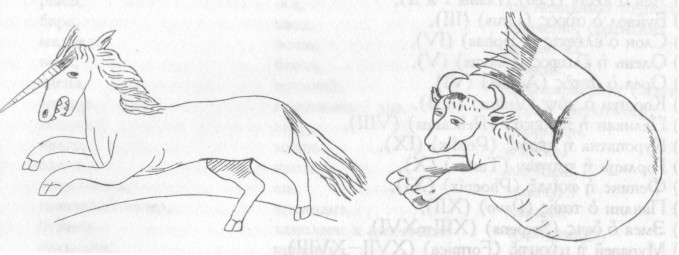

|

Илл. 1

Другой отдел физиологических сочинений занят сборником Дамаскина Студита, относящимся уже к XVI веку (Fabricius. IX. P. 683—684)16. Часто смешивают Физиолог Епифания Кипрского с совершенно разнородным сочинением — со сборником Студита. Эта ошибка существовала не только в древние времена, но даже и в новейшие, потому что многие, даже позднейшие, сочинения без всякого основания приписывались Дамаскину Студиту. Мы далее увидим, что это ошибочное смешение существовало не только для сочинения, но также и для самой личности сочинителя. Оттого Фабриций17 считает долгом предупредить, что Дамаскин мних, иподиакон Студит, уроженец Фессалоники, о котором упоминает иеродиакон Симеон, был совершенно другой писатель. Наш писатель назывался так: Дамаскин архиерей Студит. Наконец, были еще некоторые другие писатели, но, по-видимому, в особенности из западных, которые смешивали Дамаскина Студита со св. Иоанном Дамаскиным или св. Иоанном Златоустам и приписывали ему сочинение вроде Епифаниева Физиолога18.

Один из полнейших списков сочинения архиерея Дамаскина Студита находится в Турине, в сборнике разных богословских сочинений, писанном отчасти на пергаменте, а отчасти на бумаге, в лист (всего 96), под нумером 248-м. На первых пергаментных листах находятся изображения птиц и других животных с символическим их значением. Пазини полагает, что это сочинение подражает Физиологу св. Епифания. На 35 бумажном листе той же рукописи сочинение Студита начинается полным заглавием: Δαμασκηνου̃, ἀρχιερέως Στουδίτου, συνάθροισις ἀπὸ τω̃ν βιβλίων τω̃ν παλαιω̃ν φιλοσόφων ὅσα εἰ̃πον περὶ τω̃ν πετεινω̃ν ὀρνέων καὶ περὶ τω̃ν χερσαίων ζώων καὶ περὶ τω̃ν θαλασσίων καὶ μετάφρασις εἰς τὸ κοινότερον, т. е. «Дамаскина, Архиерея Студита, сборник, в котором собраны из книг древних философов разные сведения о птицах и о земных и морских животных, с переводом на простонародный язык». Предисловие говорит, что Студит почерпал сведения из сочинений Элиана, Филы, Аристотеля и других, и составил из них 90 глав. Все сочинение было послано, как говорилось в предисловии, автором к Михаилу Кантакузену, великому доместику19. В туринской рукописи находится 91 глава, и сочинение начинается описанием орла (вероятно, потому, что ἀετὸς (орел) начинается первой буквой алфавита, [но отсутствует]. [О другой рукописи того же сочинения — Лев Аллаций.]

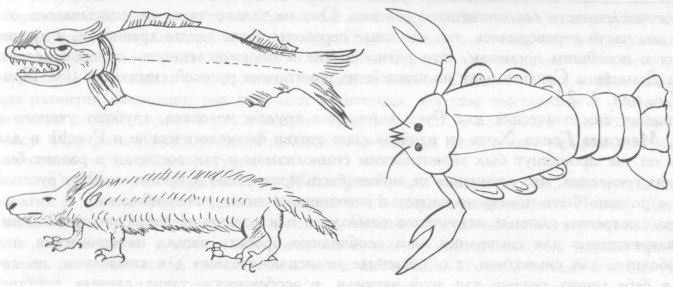

|

Илл. 2

Сборник Дамаскина Студита пользовался такой популярностью, что начали приписывать автору всякое сочинение, трактующее о зверях и об их символике; то же самое, как приписывали подвиги и чудные приключения Карлу Великому или Фридриху Барбароссе. Имя Дамаскина Студита в начале рукописи придавало ей как бы особый отпечаток достоверности. Оттого мы встречаем во многих библиотеках Европы рукописи, ложно приписанные этому сочинителю. На заглавии находится его имя, а содержание, между тем, совершенно различествует от его сборника.

Самый сборник Дамаскина Студита после введения начинается, как в туринском списке, описанием орла и птиц, потом земных животных и, наконец, водяных. Автор, назвав свою книгу сборником (συνάθροισις), хотел, вероятно, этим показать различие, существующее между нею и Физиологом. Первая цель у Студита — описание животных с точки зрения естественной истории. О символическом их значении если он и говорит иногда, что, впрочем, бывает весьма редко, то всегда как бы мимоходом. Стоит только сравнить любую статью из Дамаскина со статьей подобного же содержания из Физиолога, чтобы убедиться в резком их различии. Он собрал в одно целое, как сам говорит в заглавии и в предисловии, сведения о животных, разбросанные по разным сочинениям. Он включал в свою книгу без всякой критики истинное и баснословное, последнее в нем даже преобладает и доказывает, что сказки более всего его завлекали, или что в XVI веке эти сказки повсеместно были распространены и пользовались большой популярностью. Другой отличительный признак его сборника состоит в самом порядке, которому следует автор; он начинает с описания орла, между тем как Физиолог Епифания всегда начинается описанием льва. Можно с большим вероятием предположить, что Дамаскин нарочно принял порядок противоположный Епифаниеву, дабы и этим показать

- 618 -

самостоятельность своего труда и различие его от физиологов, которые задолго до его времени повсеместно были так известны, что обратили на себя внимание папы Геласия. Сравнением двух статей мы лучше всякого описания покажем различие между этими сочинениями. Например, в описании птицы харадрия Студит распространяется о лечебном качестве внутренности этой птицы, о ее умении предвидеть участь больного, но ни слова не говорит о символическом значении этой птицы. Он, по-видимому, основал свой рассказ на сказании об Александре (de proeliis) и занялся птицею харадрием, в особенности как предметом естественной истории. Напротив того, в Физиологе тотчас после описания птицы автор прямо и словами: «Sic et Christus de se ipso protestatus est» (Так и Христос свидетельствовал о самом себе) приходит к доказательству, что харадрий есть символ Христа, проповедующего иудеям.

В России сочинение Дамаскина Студита20 было очень известно и очень уважаемо, судя по многочисленности сохранившихся списков. Оно не только часто переписывалось, но также и весьма часто переводилось, так что иные переводы носят следы древности, а другие принадлежат к новейшим временам. Это разнообразие и многочисленность списков делают из сборника Дамаскина Студита один из важнейших памятников русской символики (см. Прибавление V-e, илл. 1, 2).

Сочинения символические для Руси кончаются трудом человека, глубоко ученого в богословии, Максима Грека. Хотя он написал свои статьи физиологические в России и для русских, но он так проникнут был византийским символизмом и так воспитан и развит был на основаниях греческих, что сочинение не может быть причислено к произведениям русской символики, а должно быть помещено наряду с источниками чисто византийскими.

По рассмотрении главных источников символики или сочинений физиологических, писанных исключительно для символики, нам необходимо бросить взгляд на сочинения, так сказать, побочные для символики, т. е. писанные не исключительно для символики, но содержащие в себе много данных для этой науки и, в особенности, таких данных, которые неоспоримо служили ее развитию. Я не буду тут перечислять отдельные сведения, почерпаемые символикой в каждом сочинении; их место должно быть в Словаре, приложенном к концу этого сочинения; но я в особенности обращу внимание на обширность поля, раскрытого византийской литературой для символики.

Первая заслуга этой литературы находится в принятом ею положении к Востоку. Византия служила посредником между Азией и Европой; она передала нам восточную басню и познакомила нас с животным эпосом индийской литературы. Раз нам пришлось здесь назвать животный эпос, то каждый поймет, какой новый и обильный материал внезапно явился для развития византийской символики. Он так твердо и глубоко укоренился в Византии, что является не только во многих письменных памятниках, но также и на памятниках вещественных. Этому, вероятно, способствовало и то, что идея животного эпоса не чужда была для греков, ибо они в словах Иова (12, 7—8) находили намек на первоначальную идею этого эпоса. Тот, кому советуют вопрошать животных, указывая на их ум, тот не может удивляться сочинениям, в которых эти животные являются с даром слова. В 12 главе книги Иова (7—8) сказано: «Но вопроси четвероногих, аще ти рекут, и птиц небесных, аще ти возвестят. Повеждь земли, аще ти скажет, и исповедят ти рыбы морския». Сочинения из животного эпоса составляли дидактическую часть светской литературы. Нравственное направление этого дидактизма способствовало ему распространиться во всех слоях русского общества и сделаться чтением как мирянина, так и монаха. Хотя сочинения восточной фантазии имели большой успех на Руси, но животный эпос не достиг тех размеров, как на Западе, в особенности в Германии, где, переродившись, он положил основание германскому животному эпосу. У нас он сохранился в переводах, часто переписываемых, не вошел в народную литературу, но зато завладел совершенно искусством, и многие вещественные памятники свидетельствуют о его распространении между художниками.

Из сочинений восточной литературы, переведенных на греческий язык, мы имеем:

1) Индийское сочинение «Панча-тантра»21 переведенное Барзуйе, врачом персидского царя Хозроя-Ануширвана (VI век по Р. Х.), на пегльвийский язык, под названием «Калилава-Димна» (т. е. прямодушный и лукавый), проникло в Европу посредством греческого перевода. Симеон Сиф перевел эту книгу по арабской редакции, около 1081 года, по воле императоров Михаила Дуки, Никифора Вотаниата и Алексея Комнина и дал ей название: Στεφανίτης καὶ

- 619 -

’Ιχνηλάτης, т. е. Увенчанный и Следящий. Сиф не довольствовался точным переводом: он сделал кое-где прибавки и вставил даже стихи из Гомера. С греческого языка перевели ее на славянский, и Шафарик упоминает о сербском переводе XIV или XV столетия (Wiener Jahrb. LIII. Anz. Bl. 29. № 79), но доселе нет списков русского перевода древнее XVII века.

Все сочинение состоит из притчей и из нравственных изречений. Притчи, заимствованные из животного эпоса, представляют нам животных с теми характерами, с которыми они постоянно являются в басне и в эпосе. Хотя отличительные признаки этих характеров тут, как в сочинении коренном и древнем, не получили еще того полного развития, до которого дошли впоследствии, и не выставляются еще так ярко и так типично, но главные черты верно схвачены и ясно обозначаются. Лев, как царь зверей, является олицетворением более физической, чем умственной силы: он в первый еще раз видит быка или вола и страшится его мычания. Обезьяна любит подражать; лисица не сделалась еще типом хитрости и уступает это свойство самому трусливому из животных — зайцу. Журавль хитер и лжец; еж добродушен; змея умна; черепаха (желва) и рыбы довольно глуповаты. Весьма замечательно, что некоторые из этих характеров не сходны с признаками, изложенными в Физиологе или у Дамаскина Студита; при развитии символики они получают те оттенки, которые выставлены в упомянутых символических сочинениях, и теряют отличительные признаки, которыми они обязаны животному эпосу. При разногласии влияние духовного сочинения в символике преобладает над влиянием сочинения светской литературы.

2) «История Варлаама и Иоасафа»22, или рассказ о том, как пустынник Варлаам обратил в христианство индийского царевича Иоасафа, приписывается Иоанну Дамаскину или также Иоанну Синайскому, или, наконец, Иоанну Лествичнику. Автор этого рассказа остается неизвестным, и хотя невозможно наверное его определить, но можно приблизительно указать на время, когда это сочинение могло быть написано, ибо ученый Биллий (Billius, F.-J. de Billy) указал в нем на многие места, относящиеся к спору иконоборцев. Тон всего рассказа, по преимуществу догматический, влагает в уста Варлаама, а потом и самого царевича Иоасафа ряд притчей с дидактической целью. Из описанных здесь лиц Варлаам, по свидетельству Василия Великого и Иоанна Златоустого, жил пустынником в III—IV столетии в земле Сеннаар в Азии. Европа познакомилась весьма рано с этим рассказом посредством византийского источника. На Западе он был известен уже в начале XII века23, следовательно, можно предположить, что у нас он распространился гораздо ранее, хотя доселе самый древнейший список относится к XIV веку. Вероятно, найдутся переводы южнославянские, более древние. В XIV веке этот рассказ был так известен в России, что притчи из него изображались на памятниках, как мы это увидим далее. Он находится не только в отдельных рукописях, но в прологах (19-го ноября) и в минеях.

3) Книги, писанные Соломоном, и повести о нем составляют в византийской литературе целый цикл сказаний. Многочисленность их происходит от живой памяти о Соломоне, сохранившейся в народе и украсившей его всем блеском восточной фантазии. Соломон из лица исторического сделался героем мифическим. Ему приписывают не только сказания, подвиги, но даже целые сочинения. Не говоря о книгах, написанных в подражание книгам Ветхого Завета, как, напр<имер>: 18 псалмов Соломона, пять од царя Соломона и послания его к царям Египетскому и Сидонскому24, коих следы, вероятно, отыщутся в наших рукописях, нам надо перейти к более важным для символики сочинениям, а именно к книгам магическим. В них магия носит отпечаток индийского животного эпоса, и оттого они могут служить довольно изобильным материалом как для символики, так и для животного эпоса. Мудрость Соломона, восхваленная в книгах Ветхого Завета, придала ему в пылком воображении восточных народов не только обширный ум, но еще более обширную ученость, перешедшую, наконец, в какое-то всеведение и всезнание. Расширив до таких необъятных пределов власть и мудрость Соломона, народное воображение объясняло себе это чудо знанием таких тайн, которые подчинили ему и земной и духовный мир, так что власть Соломона над духами не подлежала никакому сомнению. Все восточные писатели утверждали, что Соломон очень хорошо разумел язык зверей и птиц и часто с ними беседовал25. Леонтий Константинопольский упоминает об этой власти в Слове своем на Духов день26, а Никита Хониат в своей летописи рассказывает, что при императоре Мануиле Комнине был толмач Аарон Исаак, который посредством книги Соломоновой о магии вызывал духов и раздавал

- 620 -

им приказания27. Личность Соломона при учреждении исламизма в том же самом виде перешла и во вторую главу Корана. Ему приписывали не одни трактаты о волшебстве, но также и открытие многих лечебных средств. Свида (Suidas) в своем словаре (’Εζεκίας) говорит, что Езекия велел стереть книгу Соломона, написанную на дверях храма, в которой изложены были лечебные средства против всех болезней: народ не молился более Богу и в болезнях обращался к описанным тут лекарствам. Св. Иустин в книге к православным (вопрос 55) упоминает также о лечебных средствах, открытых Соломоном. Прокопий Газский (ad III Reg. IV, 33) полагает, что писатели о медицине многое почерпали в книгах Соломона о деревьях, о природе, о свойствах растений и прочее28.

Из всех этих примеров мы видим, что из мудрого Соломона предание сделало лицо мифическое, являющееся то мудрецом, то волшебником, то медиком, но, во всяком случае, имеющее силу чудотворную. Посредством этой волшебной силы он по желанию мог принимать вид любого зверя, как это подтверждается словами русской сказки: «Поити тебе со мною по земле, и царь Соломон лютым зверем догонит, а подымешь меня на пчелиныя крылья, и царь Соломон ясным соколом долетит, а в воде щукою догонит»29. Сверх того, Соломон является еще писателем книг магических, и писателем столь изобильным, что один ученый прошлого столетия счел долгом своим разуверять потомство в том, будто бы все книги, приписанные Соломону, действительно им были писаны30. Из этих книг мы упомянем здесь о самых замечательных.

Завещание Соломона — греческая рукопись в Париже, в Национальной библиотеке, № 1483 (fond Colbert)31.

Книга Соломонова престола (Gaulmin. Notes sur le livre de la Vie de Moise. Paris. 1615. II. C. 9) перепечатана Boissonade в 1838 году в Нюренберге.

Hygromantia Salomonis ad filium Roboam в одной Мюнхенской рукописи упоминается Gretzer’ом: De jure et more prohibendi libros malos. Lib. I. C. 10.

Lambecius упоминает о рукописи греческой в Вене с изложением тайн, открытых Соломоном.

Traité fort notable des propriétez des jours d’une chascune lune, extraict de la grande science du roi Solomon. 1530. В 16-ю долю.

Книга Соломона, состоящая из семи частей, в которых объяснялось, каким образом действовать, чтобы повелевать над демонами, сожжена по приказанию папы Иннокентия VI (Nicolaus Eymeric. Directorium Inquisitorium. Pars II. Quaest. 28).

В книге Альберта Великого «Зерцало Астрологии» упоминаются Соломоновы книги: Liber almadal; Liber quatuor annulorum; Liber de novem caudarus; Liber de tribus figuris spirituum; Liber de sigillis ad daemoniacos. (Книга Алмадал; Книга четырех перстней; Книга о девяти хвостарях*; Книга о трех образах духов; Книга о печатях против бесов).

Иоганн фон Триттенгейм (Trithemius. † 1516) упоминает: Clavicula Salomonis ad filium Roboam. Liber Lamene. Liber pentaculorum. De officiis spirituum.

Ключ Соломона, или Тайна тайн, самое известное сочинение, встречающееся во всех больших библиотеках и в особенности славившееся в Испании между иудеями и арабами.

Кольцо Соломона, магический трактат, в котором научаются, как заключать демонов в кольцо.

Сочинение о философском камне издал I. Rhenanus (Syntagma Harmoniae chimico-philosophicae. Francofurti. 1625. P. 309, sqq.

Толкователь снов по-еврейски напечатан в Венеции в 1516 г. в 4-у (Bartalocci. Bibl. rabbinica).

Тени мыслей, астрологический трактат, упоминается в XII еще веке (Sixtus Senensis. Bibliotheca Sancta. II. P. 131).

Травник Соломона на арабском языке и другие книги о естественной истории (D. G. Morhof Polyhistor. Lib. I. Cap. 6).

Сочинение о драгоценных камнях излагало, отчего происходят их цвета, каким образом

- 621 -

они образуются и к чему они могут служить: один хранит чистоту телесную, другой служит против лихорадки, третий выгоняет нечистых духов, а Книга о демонах научала, как вызывать духов и как ими повелевать. (Michael Glycas. Annal. Part. II.) См.: Migne. Patrol. Graeca. T. CLXVIII. 1856. Col. 349.

Все эти книги или часть их, вероятно, перешла из Царьграда в Россию, где по примеру всей Европы до самого XVII столетия продолжали верить разным суевериям и, в особенности, волшебству. Из оправдания боярина Матвеева видно, какую важность придавали магическим сочинениям. В 1677 году он писал царю: «...как будто я у себя в домишке в палате с Стефаном доктором чли черную книгу, и в то де время будто пришло к нам в палату нечистых духов множество, и говорили нам, мне, холопу твоему, и доктору Стефану, те нечистые духи вслух, что есть у нас в избе третий человек; ... а та де книга в полдесть, а толщиною пальца в три, а учил де будто по той книге меня, холопа твоего, и сынишка моего Андрюшку Николай Спатарий»32.

Кроме названия «Черная книжка», которое могло быть и не самим заглавием, а просто означать книгу или сочинение, принадлежащее к чернокнижию, мы знаем еще несколько других заглавий подобных сочинений, но, к несчастью, имеем такие скудные материалы, что кроме заглавия мы о самом содержании книг и о происхождении их ничего не знаем. Так, наприм<ер>, Иоанн экзарх Болгарский упоминает [четырнадцать подобных книг, отмечая в своих добавлениях к их заглавиям и содержание некоторых из них:]

1) Книга Плартолой (Мартолой), рекше Остролог;

2) Острономиа;

3) Землемериа;

4) Чаровник, [в нихже суть вся дванадесять опрометных лиц звериных и птичиих, се же есть первое, тело свое хранит мертво, и летает орлом, и ястребом, и вороном, и дятлом, рыщут лютым зверем и вепрем диким, волком, летают змием, рыщут рысию и медведем;]

5) (книга) Громник;

6) Молния (Молнияник);

7) Месец окружится;

8) Коледник;

9) Метание;

10) Мысленик;

11) Сносудец;

12) Волховник, [волхвующе птицами и зверми, еже есть храм трещит, ухозвон, воронограй, куроклик, окомиг, огнь бучит, пес воет, мышеписк, мыш порты грызет, жаба воркочет, кошка в окне мышьца держит, сон страшен, слепца стретит, изгорит нечто, огнь пищит, искра из огня (прянет), кошка мявкает, падет человек, свеща угаснет, конь ржет, вол на вол, поточник различных птиц, пчела (поет), рыба (вострепещет), трава шумит, (древо о древо скрыпит, лист шумит), сорока пощекочет, дятел, желна, волк воет, гость приидет, стенощелк, лопаточник, волхвования различная.

13) Путник книга, в нейже есть написано о стречах, коби всякыя еретическыя, о часех злых и добрых, еже есть Богом отречено, о днех лунных, что первый день луны сотвори Бог Адама. Понеже солнце и луну и звезды небесныя сотвори Бог в среду, Адама же сотвори Бог в пяток. Како хощеши, невегласе, во един день рожение Адамле с луною исповедати, веруеши еретическым лжам, (оставя Святая писания), еже ти всю тридесять дни лжею списаша? Такоже и прочая кобы о мученицех и о благовещении, еже суть книгы еретическыя.

14) Звездочетец, 12 звезд, емуже имя Шестодневец, в нихже безумнии людие верующе и волхвуют, и ищут дни рожения своего, санов получение, и урока житию, и бедных напастей, различных смертей, и вазней (счастия) в службах и в куплях и в ремеслех, ищут своим безумием, оставя Божию помощь, и призывают бесов на помощь, и неведуще Божиих судеб, яко несть се Божие повеление, ни от святых Апостол святым отцем предано, но Богом ненавистно, и мерзко Богу бысть, второе идоловерие33.]

К этим заглавиям надо присоединить семь книг, перечисленных в Стоглаве:

15) Рафли;

16) Шестокрыл;

17) Воронограй;

- 622 -

18) Острономий;

19) Зодий;

20) Альманах;

21) Звездочетьи;

22) Аристотелевы врата, или Тайна тайных Аристотеля34.

Хотя мы не знаем содержания многих из этих книг, но можно заметить сходство некоторых заглавий с книгами, приписанными Соломону, и весьма вероятно, что некоторые из них перешли в русскую магическую литературу в точном переводе и без всяких переделок.

Разговор Соломона с царицей Савской, в котором она старается испытать мудрость его разными притчами и вообще всем, «елика име на сердце своем» (3 Царств 10, 1—10), послужил поводом к сочинению особой книги под заглавием: «Противоречия царя Соломона»(Contradictio Salamonis)35. В ней описывается разговор между Соломоном и другим лицом, которое предлагает царю самые трудные притчи и задачи. В первоначальной редакции этот разговор совершенно серьезный, но в последующих редакциях, когда эти рассказы, в особенности на Западе, сделались достоянием народной литературы, тон всего сочинения получил оттенок сатирический. В этом прении хотели изобразить противоположность между популярной, светской, шутливой мудростью и мудростью царя Соломона, высокой, нравственной, духовной. Лицо, вопрошающее Соломона, под именем Морольфа или Маркольфа, сделалось олицетворением народной сатиры против разных лиц и против идей средневекового быта. Оттого рассказы эти играли такую видную роль во время реформации36.

К «Противоречиям царя Соломона» примыкает целый ряд повестей, в коих главное действующее лицо — Соломон. В русском списке этих сказаний37 под заглавием: «Повести царя Давида и сына его Соломона и о их премудрости», составные части еще весьма заметны и образуют как бы два независимые рассказа; в одном предания о Соломоне передаются в виде истории детства и странствований его; в другом — книга Противоречий изложена в виде спора Соломона с царем Пором и оканчивается победой Соломона. Г-н Пыпин в статье своей о старинных сказках о царе Соломоне38 показал родство русских преданий с преданиями германскими. Он заключает свое мнение тем, что немецкая и русская повесть имели, вероятно, один и тот же отдаленный источник — византийский. К этому надо прибавить, что и тут византийский перевод служил путем для перехода в Европу сказаний восточных. Стоило только сравнить повесть о Китоврасе, т. е. о кентавре, с теми преданиями, которые собраны в книге г-на Вейля39, чтобы убедиться в их сходстве. Доказательством ее византийской редакции является то, что она упомянута в списке ложных книг у Иоанна Экзарха и у митрополита Киприана40, под заглавием: «О Соломони цари и о Китоврасе басни и кощуны». Она встречается во многих русских рукописях, но самый древнейший доселе список этой повести находится в Хронографе Румянцевского музея (№ 453) 1494 года. Вот ее содержание. Соломон, желая спросить у Китовраса, известного своей мудростью, как тесать камни без помощи железа, посылает к нему в пустыню боярина с отроками хитростью захватить его. Посланные наполняют вином и медом все колодцы, из которых обыкновенно пивал Китоврас. Не заметив эту хитрость, Китоврас выпивает все колодцы, и отроки связывают его сонного и приводят к Соломону. Китоврас является в этой повести мудрецом, разрешающим все вопросы Соломона и даже предсказывающим будущность.

Теперь сравним нашу повесть с восточными рассказами, и в них мы найдем то же самое:

Соломон41, возвратившись во Иерусалим, услышал ужасный шум, происходящий от молотков и от пил джинов, строивших храм; шум этот доходил до того, что жители города не могли говорить друг с другом. Он приказал духам прекратить работу и спросил у них, не знают ли они средства обрабатывать металлы без шума. Тогда один из джинов сказал ему: «Только могучий Сахр (Sachr) знает это средство, но доселе он не подчинился твоей власти». «Можно ли добраться до неги?» — спросил Царь. На это джин ответил: «Сахр сильнее нас всех вместе, и он превосходит нас как быстротой, так и силой. Я знаю, что каждый месяц он приходит пить к колодцу, находящемуся в земле Хиджр (Hidjr); может быть, о мудрый царь, ты сумеешь подчинить его своему скипетру». Соломон приказал быстро летающим джинам вычерпать из колодца всю воду и заменить ее вином, спрятаться вблизи и подсмотреть, что

- 623 -

будет делать Сахр. Спустя несколько недель Соломон, находясь на террасе дворца своего, увидел джина, прилетающего быстрее ветра к нему из земли Хиджр. Он спросил у него известия о Сахре. На это джин ответил: «Сахр пьян и лежит возле колодца; мы связали его цепями, толстыми, как столбы твоего храма, но когда он проспится, он разорвет их так же легко, как девичий волос». Соломон немедленно сел на крылатого джина и велел ему перенести себя к колодцу, менее, чем в час времени. Пора было ему прийти, потому что Сахр раскрывал уже глаза, но руки и ноги его были еще связаны, и Соломон мог приложить печать свою к его вые. Сахр вскрикнул так, что вся земля потряслась; но Соломон сказал ему: «Не бойся, могучий джин; я освобожу тебя, когда ты мне скажешь, каким образом можно разрезать без шума самые твердые металлы?» «Я не знаю того, о чем ты меня спрашиваешь, — ответил Сахр, — но ворон даст тебе на это ответ. Возьми яйца, лежащие в гнезде, и накрой хрустальным блюдом, и ты увидишь, как поступит ворон, чтобы разрезать его». Соломон последовал совету Сахра. Птица, видя, что не может добраться до яиц, улетела и, спустя несколько часов, возвратилась, держа в клюве камень, называемый Самур (Samur), и лишь дотронулась им до хрустального блюда, как оно разбилось пополам. Потом следует разговор Соломона с вороном о камне Самуре и месте его нахождения. Предание о Самуре живо сохранилось в памяти и европейских народов (см. сказания о Разрыв-траве, приносимой дятлом).

В том же самом восточном предании находится рассказ, очень важный для символики и для животного эпоса. В нем сказано: «Крик павлина на наречии человеческом значит: «Ты будешь судим так, как сам судишь». Пение соловья означает: «Умеренность в желаниях есть величайшее благо». Горлица говорит: «Для многих созданий лучше бы было не быть созданными». Куропатка: «Кто умеет молчать, тот проходит всего безопаснее». Потатуйка говорит: «Кто не имеет жалости к другим, тот ни в ком не находит жалости». Птица Сирд (Syrdar): «Грешники, обращайтесь к Богу». Ласточка: «Делайте добро, и будете вознаграждены». Пеликан: «Хвала Богу на небесах и на земле». Голубь говорит: «Все преходяще, Бог один вечен». Орел: «Как бы ни была длинна наша жизнь, все-таки кончается смертью». Ворон: «Вдали от людей мне всего уютнее». Петух: «Думайте о Создателе вашем, о люди легкомысленные!»42. Из одного этого примера видно, сколько важных данных для символики находится в преданиях Востока и как в восточном животном эпосе подготовлены были все нужные материалы для развития во граде Лукорде символики. Кроме рассказанного выше содержания повести о Китоврасе, в русских рукописях встречается еще другая редакция той же самой сказки, а именно в списке XVII века43. В ней Китоврас является царем города Лукорья и братом Соломона. Узнав, что у Соломона красивая супруга, он посылает боярина своего хитростью увести ее. Потом Китоврас женится на ней, и повесть кончается тем, что Соломон захватывает его в плен и казнит его.

Сочинения Георгия Писиды VII века. В Софийском временнике под 1385 годом отмечено о переводе на русский язык поэмы Георгия Писиды, носящей в греческом оригинале заглавие «‘Εξαήμερον ἣ κοσμουργία» («Шестоднев, или Миросоздание»)44.

Христианская топография Козьмы Иидикоплова VI века45. Неизвестный автор, по мнению Фабриция (Bibl. Gr. IV. P. 251—262), был купцом в Александрии; посетив во время своих путешествий Индию, составил он описание этой страны, в котором поместил все басни, сочиненные на Востоке и упомянутые в сочинении Ктесия. Тут являются ноздророг (ῥινόκερος), слон, телчеслон (ταυρέλαφος), камелопард (καμηλοπάρδαλις), мскус, вол, единорожец (μονόκερος), вепреслон, речной конь (ἱπποπόταμο), деревья, виноградник, перец, кокосовые орехи (κάρυα ἰνδικὰ, nuces Indicae), фоки, дельфины, хелон (χελώνη), камень иакинт и пр. Во всем сочинении автор, передавая чудные качества разных предметов, обращает внимание на одну естественную историю, не упоминая о символическом значении этих предметов.

Сочинения по естественной истории, например, Диоскорида и других, содержат многое для символики.

Жития святых, писанные по-гречески, содержат богатый материал для символики; подробности будут помещены в Символическом словаре.

Переводы разных греческих книг, в которых есть статьи, относящиеся до символики; так, например, Изборник Святослава 1073 г. содержит «Сказание о 12 камнях св. Епифания Кипрскаго» [см. выше].

- 624 -

Один из важнейших источников физиологии находится в цикле сказаний об Александре Великом.

Книги толковые, [разъяснявшие смысл Священного Писания не только с богословской, но и с символической и даже естественноисторической стороны, то в виде связных толкований на отдельные книги Библии, то в виде вопросов и ответов произвольного состава, содержат в себе обширный материал по христианской символике].

Иногда толкования выражались не словами, а лишь изображениями: таковы греческие Псалтири символически-толковые с картинами [на полях]; система [лицевых толкований], в них принятая, переходит в том же виде и в Россию.

Все эти сочинения, перешедшие вместе с христианской верой, получили по всей России неоспоримое право гражданства. Чудные сказания не были подвергнуты строгой критике, а только переведены более или менее точно. Достоверность этих сказаний осталась неоспоримой. Оттого мы видим, что на памятниках постоянно появляются изображения тех предметов, коих описание содержится в этих византийских источниках. Сверх того мы увидим, что эти семена преданий о чудесном мире пали на почву, довольно к этому подготовленную.

Норманнский элемент, вошедший в Русь вместе с призванными князьями, принес с собой сведения о физиологии и о физиологах. Вот на чем мы основываем наше мнение: занесение в Русь физиологов норманнами может доказываться [вещественными] памятниками, на которых с очень раннего времени изображаются животные, как в [западных] бестиариях, и письменными памятниками, где животные применяются по смыслу бестиариев, а не по смыслу греческих физиологов*.