- •Роздавальний матеріал

- •1. Утоплення. Причини, признаки, заходи застереження, перша медична допомога, лікування.

- •2. Переохолодження та перегрівання. Причини, признаки, заходи застереження, перша медична допомога, лікування. Переохолодження

- •Час перебування у воді без гідрокомбенізону

- •Час перебування водолаза воді в гідрокомбінезоні

- •Время пребывания водолазов, одетых в водолазное снаряжение, на воздухе.

- •3. Травма вибуховою хвилею. Причини, признаки, заходи застереження, перша медична допомога, лікування.

- •Предупреждение

Роздавальний матеріал

1. Утоплення. Причини, признаки, заходи застереження, перша медична допомога, лікування.

Утопление является главной причиной нарушения жизнедеятельности у находящихся в воде людей. По данным Международной любительской ассоциации плавания, ежегодно тонет от 250 до 300 тыс. человек, т. е. в среднем один человек каждые 2 мин.

Утопление водолаза при погружении может наступить от различных причин. Оно может встречаться, как самостоятельное состояние, а также как сопутствующее при других водолазных заболеваниях, возникающих во время работы под водой.

Как самостоятельное состояние утопление может произойти при нарушении герметичности водолазного снаряжения. Утоплением могут осложниться все профессиональные водолазные заболевания, сопровождающиеся потерей сознания под водой.

Различают несколько видов утопления. Наиболее частым является так называемое «первичное» или «истинное» утопление. Истинное утопление составляет примерно 75-95% всех утоплений. При этом виде утопления вода поступает во время вдоха в дыхательные пути и лёгкие, заполняет их и тем самым препятствует поступлению дыхательной смеси и газообмену. Наступает удушье (асфиксия).

В ряде случаев лёгкие утонувшего человека не содержат воды. Это может быть связано с возникновении при утоплении рефлекторного ларингоспазма. Замкнувшаяся голосовая щель не пропускает воду, и человек погибает фактически при явлениях механической асфиксии. Такое утопление называют «асфиксическим» или «сухим».

Иногда у утонувших людей отсутствуют изменения, характерные для истинного или асфиксического утопления: смерть наступает от первичной остановки сердечной деятельности и дыхания.

При истинном утоплении извлечённый на поверхность пострадавший находится в бессознательном состоянии, кожные покровы холодные, резко синюшные, нередко отмечается тризм жевательной мускулатуры — челюсти крепко сжаты. Изо рта и носа вытекает много пенистой жидкости розовой или красно-розовой. Дыхание и пульс отсутствуют или угасают, зрачки не реагируют на свет. Несмотря на отсутствие видимых признаков жизни, ткани организма, и главным образом клетки головного мозга, ещё не погибли, продолжают жить. Пострадавший находится в состоянии так называемой клинической или мнимой смерти, проведение энергичных и быстрых реанимационных мероприятий может возвратить ему жизнь. В противном случае наступает биологическая смерть, сопровождающаяся появлением трупных пятен и окоченением мышц. В обычных температурных условиях длительность клинической смерти при истинном утоплении составляет 3-4 мин, а при асфиксическом — 4-6 мин.

В ледяной воде продолжительность клинической смерти увеличивается в 2-3 раза.

Из сказанного становится ясной необходимость быстрого и энергичного оказания помощи при утоплении, которая складывается из двух последовательных этапов: подготовки к реанимационным мероприятиям и проведения их.

Подготовка к реанимационным мероприятиям и их проведение:

извлечённого из воды прежде всего нужно быстро раздеть;

затем ему необходимо открыть рот (часто у пострадавшего из-за спазма жевательных мышц рот бывает трудно открыть, чтобы добиться этого, необходимо упереть большие пальцы своих рук в углы нижней челюсти, а указательный и средний пальцы наложить на подбородок с обеих сторон и с их помощью оттягивать нижнюю челюсть вниз и вперёд; открыть рот можно большими пальцами, заведя их за коренные зубы утонувшего и нажимая ими вниз или каким-либо плоским предметом, вставляя его между зубами, для этой цели существует специальный инструмент — роторасширитель);

приступить к удалению воды из верхних дыхательных путей, лёгких и желудка (пострадавшего кладут нижним краем передней поверхности грудной клетки на бедро левой ноги согнутой в колене; оказывающий помощь левой рукой поддерживает лоб пострадавшего, а правой надавливает между лопатками);

после удаления воды — осмотреть и очистить полость рта от попавших посторонних предметов, затрудняющих дыхание;

если у пострадавшего запал язык и закрыл вход в трахею, то его необходимо извлечь из полости рта языкодержателем (языкодержатель закрепляют с помощью бинта, пропущенного через кольца его ручек; при отсутствии языкодержателя язык захватывают пальцами, обёрнутыми бинтом или другой тканью, извлекают как можно больше из полости рта и прибинтовывают к подбородку);

произвести искусственное дыхание.

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО!

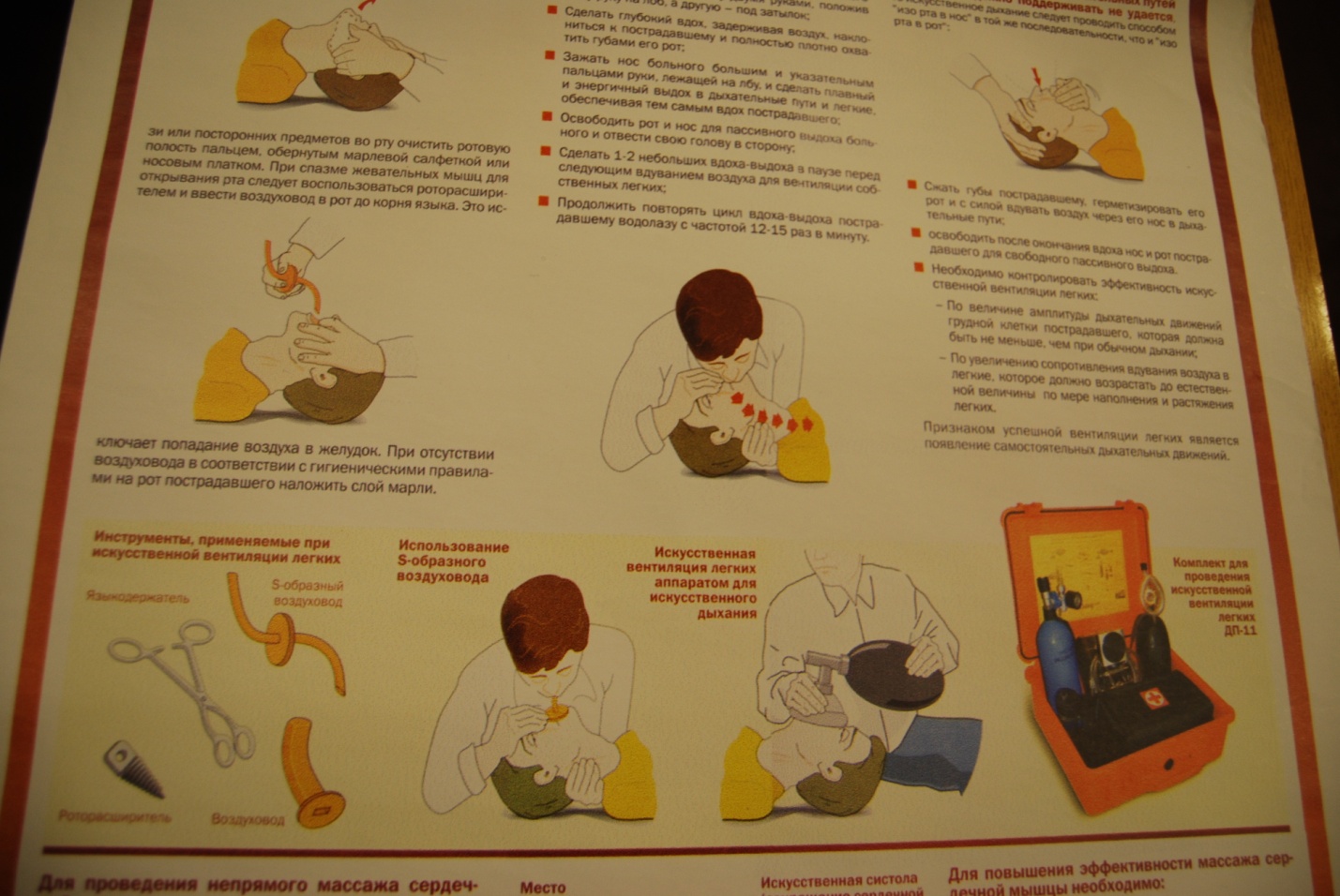

Наиболее приемлемым способом искусственного дыхания является способ «рот в рот» или «рот в нос». Эти способы просты и эффективны и заключаются во вдувании воздуха из своих лёгких в лёгкие пострадавшего через рот или нос.

Способ «рот в рот».

голову пострадавшего максимально запрокинуть;

зажать ему нос рукой;

плотно прижимаясь ртом ко рту пострадавшего, вдувать в его лёгкие воздух (вдувание считается удачным в том случае, если грудная клетка пострадавшего заметно расширится), при этом выход воздуха из лёгких пострадавшего происходит пассивно, грудная клетка опускается и выталкивает вдутый воздух.

Способ «рот в нос».

голову пострадавшего максимально запрокинуть;

плотно зажать ему рот рукой;

плотно прижимаясь ртом к ноздрям пострадавшего, вдувать в его лёгкие воздух (для облегчения выдоха рот пострадавшего нужно приоткрывать в нужный момент).

В целях соблюдения гигиены воздух в лёгкие пострадавшего обычно вдувают через неплотный носовой платок или марлю или применяют различные приспособления (8-образную трубку, маски, загубники).

Вдувание необходимо производить с частотой своего собственного дыхания (16-20 раз в минуту) и внимательно следить при этом за тем, чтобы грудная клетка хорошо расширялась.

При использовании указанных способов искусственного дыхания при каждом вдувании в лёгкие пострадавшего поступает 1000-1500 мл воздуха, чем они выгодно и отличаются от других способов, при применении которых в лёгкие поступает всего лишь 200-300 мл воздуха.

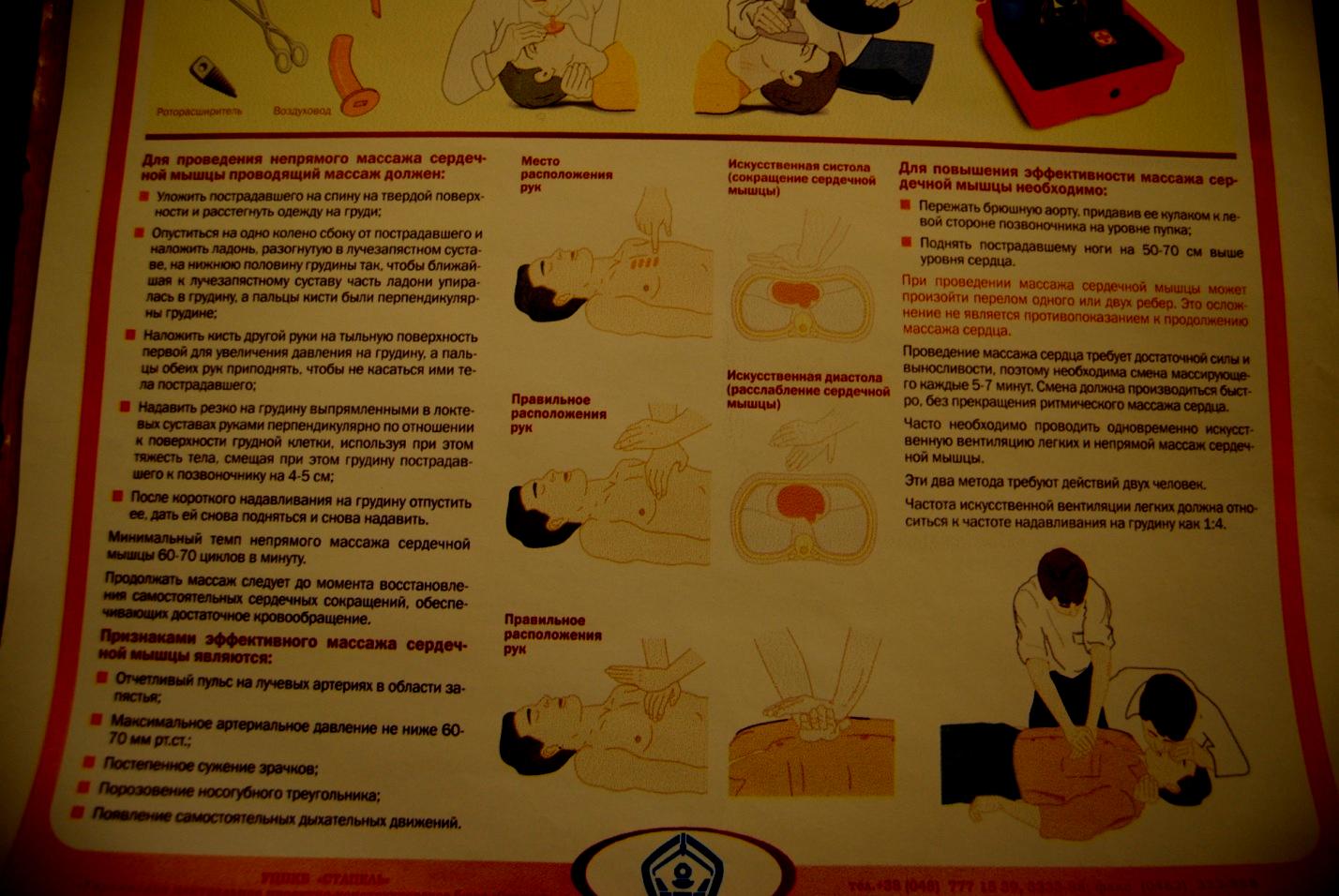

Искусственное дыхание необходимо сопровождать массажем сердца для возобновления деятельности сердца и одновременно на искусственное поддержание кровообращения.

Выполнение массажа сердца:

пострадавшего уложить на спину на жёсткую поверхность;

поместить ладонь одной руки на нижнюю треть груди, при этом ладонью другой руки накрыть первую;

за счёт усилий рук и туловища произвести быстрый толчок;

снять руки с грудной клетки для того, чтобы она полностью расправилась, а сердце наполнилось кровью.

Количества таких толчков должно быть 60-70 в минуту. Так как массаж сердца проводится одновременно с искусственным дыханием, важно обеспечить их координацию — за четырьмя толчками следует одно вдувание воздуха в лёгкие.

Первым признаком оживления организма чаще всего является порозовение бледных до этого кожных покровов, исчезновение синюшности губ и появляющиеся отдельные слабые дыхательные движения, но в это время прекращать искусственное дыхание нельзя, его надо продолжать до полного восстановления нормального дыхания; одновременно следует подносить смоченную нашатырным спиртом вату поочерёдно к одной и другой ноздре пострадавшего.

Как только пострадавший пришёл в сознание и у него восстановилось нормальное дыхание и кровообращение, его надо удобно уложить, тепло укрыть, дать выпить горячий кофе, а также дать 20 капель валерианы с ландышем. Пострадавшему предоставить полный покой, не прекращая при этом за ним наблюдения.

Если дыхание и кровообращение сразу не восстанавливается, следует продолжать искусственное дыхание и массаж сердца. Только при появлении явных признаков смерти (трупных пятен и трупного окоченения) оставить попытки оживить пострадавшего.