§ 6-12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каналов связи Виды и классификация каналов связи

К а н а л о м с в я з и называют совокупность устройств, имеющих один вход и один выход и предназначенных для передачи сигналов на расстояние. Канал связи является составной частью с и с т е м ы с в я з и, в состав которой могут входить несколько каналов связи, а также устройства уплотнения каналов, которые обеспечивают передачу сообщений от нескольких источников информации по одному каналу связи.

В зависимости от вида представления сообщений на входе и выходе канала связи различают непрерывные, дискретные и полунепрерывные каналы.

В н е п р е р ы в н ы х к а н а л а х с в я з и сообщения на входе и выходе представлены в аналоговой или дискретно-аналоговой форме (см. § 6-1).

Простейшим непрерывным каналом связи является пара проводов, по которым передаются электрические сигналы. В общем случае состав устройств, включаемых в канал связи, определяется соглашением, т.е. задачами и удобствами анализа или описания, иногда аппаратурной реализацией и пр.

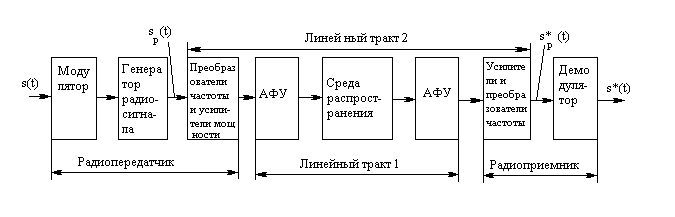

В схему типового, непрерывного радиоканала связи входят (рис. 6-59) радиопередатчик, передающее и приемное антенно-фидерные устройства (АФУ), среда распространения радиосигналов и радиоприемник. Радиопередатчик в свою очередь состоит из модулятора, генератора радиосигнала, преобразователей частоты и усилителей мощности, радиоприемник содержит усилители и преобразователи частоты радиосигналов и демодулятор. Свойства такого канала характеризуются полосой частот, занимаемой радиосигналами; средней и пиковой мощностями сигналов на выходе передатчика и входе радиоприемника, показателями верности оценок сообщений (сигналов) на выходе канала; видом модуляции; способом демодуляции и другими показателями.

Рис. 6-59. Структурная схема непрерывного радиоканала связи

В ряде случаев (во многих задачах теории информации) под каналом связи понимают совокупность устройств, обозначенных на рис. 6-59 как линейные тракты 1 или 2. Добавление к таким каналам устройств на входе и выходе можно рассматривать как расширение канала или как переход от канала к системе связи (см. § 6-12).

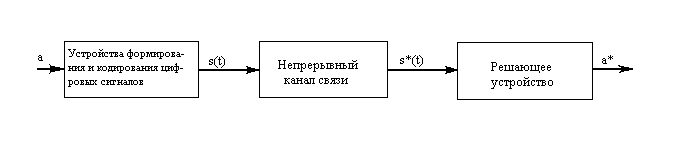

В д и с к р е т н ы х к а н а л а х с в я з и (рис. 6-60) сообщения на входе и выходе представлены в цифровой форме. Такой канал обычно состоит из непрерывного канала, к которому на входе подключаются устройства формирования и кодирования цифровых сигналов (см. § 6-8), а на выходе - решающее устройство. Последнее служит для опознания переданных сигналов.

Рис. 6-60. Структурная схема дискретного канала связи

Включение решающего

устройства в канал вызвано тем, что в

результате воздействия помех сигналы

на выходе канала связи всегда образуют

непрерывное множество (даже при дискретном

множестве входных сигналов). Решающее

устройство необходимо для преобразования

непрерывного множества принимаемых

сигналов S*

в дискретное множество выходных символов

А*.

Суть этого преобразования состоит в

том, что множество S*

разбивается на непересекающиеся

подмножества

![]() (j

= 1, 2, … , q*),

каждому из которых ставится в соответствие

символ

(j

= 1, 2, … , q*),

каждому из которых ставится в соответствие

символ

![]() .

.

В

зависимости от построения решающего

устройства алфавиты выходных и входных

символов могут быть одинаковыми (q*

= q),

либо будут отличаться. Например, выходной

алфавит может содержать дополнительный

символ

![]() ,

обозначающий "стирание".

Символ стирания не посылается передатчиком,

а вырабатывается решающим устройством

всякий раз, когда принимаемый сигнал

настолько сильно отличается от всех

передаваемых, что его нельзя уверенно

отождествить ни с одним из них. При

действии помех может оказаться, что

вместо поступившего на вход дискретного

канала символа ai

на выходе появляется символ

.

Вероятность такого события называется

вероятностью перехода p(

| ai).

При этом, если i

= j,

прием будет правильным; при i

= q

+ 1 произойдет стирание, а в остальных

случаях (i

≠ j,

i

≠ q

+1) - ошибка. Обозначая соответствующие

вероятности через рпр

(правильный прием), рс

(стирание) и ре

(ошибка), можно записать рпр

+ рс

+ ре

= 1.

,

обозначающий "стирание".

Символ стирания не посылается передатчиком,

а вырабатывается решающим устройством

всякий раз, когда принимаемый сигнал

настолько сильно отличается от всех

передаваемых, что его нельзя уверенно

отождествить ни с одним из них. При

действии помех может оказаться, что

вместо поступившего на вход дискретного

канала символа ai

на выходе появляется символ

.

Вероятность такого события называется

вероятностью перехода p(

| ai).

При этом, если i

= j,

прием будет правильным; при i

= q

+ 1 произойдет стирание, а в остальных

случаях (i

≠ j,

i

≠ q

+1) - ошибка. Обозначая соответствующие

вероятности через рпр

(правильный прием), рс

(стирание) и ре

(ошибка), можно записать рпр

+ рс

+ ре

= 1.

В теории информации дискретный канал рассматривается как некоторое устройство со статическими (вероятностными) связями между входом и выходом, отражающими действие помех. При этом процессы модуляции, демодуляции и принятия решения обычно исключаются из рассмотрения.

Дискретный канал считается заданным, если известны: алфавиты кодовых символов на входе ai (i = 1, 2, … , q) и выходе (j = 1, 2, … , q*) канала; значения вероятностей переходов p( | ai); совокупность ограничений, накладываемых на канал.

К ограничениям

канала обычно относятся: скорость

передачи символов, выделение запрещенных

комбинаций, задание определенных

длительностей символов и др. Следует

иметь в виду, что максимальная скорость

передачи символов

![]() макс

связана с такой важной физической

характеристикой канала, как полоса

пропускания Δf.

В реальных каналах обычно принимают

макс

≤ Δf,

хотя теоретический предел скорости

равен 2

Δf.

макс

связана с такой важной физической

характеристикой канала, как полоса

пропускания Δf.

В реальных каналах обычно принимают

макс

≤ Δf,

хотя теоретический предел скорости

равен 2

Δf.

Классификация дискретных каналов производится на основе свойств вероятностей p( | ai). Если вероятность перехода p( | ai) для каждой пары i, j не зависит от времени и от того, какие символы передавались и принимались ранее, то канал называется о д н о р о д н ы м (л и б о с т а ц и о н а р н ы м) каналом без памяти. Если эти вероятности зависят от времени, то канал называется н е о д н о - р о д н ы м, а если же они зависят от того, какие символы передавались и принимались ранее, то канал называется к а н а л о м с п а м я т ь ю.

Частным и важным для практики случаем однородного канала без памяти является с и м м е т р и ч н ы й к а н а л. В таком канале для любой пары i ≠ j вероятности перехода одинаковы, т.е. p( | ai) = const. Вероятность ошибки (неправильного опознания символа) в симметричном канале равна

pe = (q - 1) p( | ai), i ≠ j, (6-284)

где q - основание кода. При этом если q* = q, то канал называется симметричным без стирания, а в случае q* = q + 1 - симметричным со стиранием.

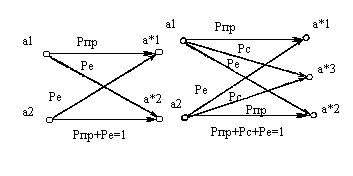

Наиболее простым и широко распространенным является двоичный симметричный канал (q = 2), для которого pe = p( | ai) при i ≠ j. Графы вероятностей переходов двоичных каналов приведены на рис. 6-61.

а) б)

Рис. 6-61. Графы вероятностей переходов двоичного

симметричного канала.

а - симметричный двоичный канал; б - симметричный двоичный канал со стиранием

В п о л у н е п р е р ы в н ы х к а н а л а х на одном из концов (входе или выходе) сообщение может быть представлено в цифровой форме, а на другом - в аналоговой или дискретно-аналоговой.