- •1.3. Автоэлектронная и взрывная эмиссии. Эффект Шоттки

- •1.4.Контактная разность потенциалов и пространственный заряд

- •1.4. Фотоэлектронная эмиссия

- •1.4.1 Характеристики и параметры фотоэлементов

- •1.5. Вторичная электронная эмиссия

- •1.6. Термоэлектронная эмиссия

- •1.7. Влияние пространственного заряда на процесс экстракции эмитированных электронов

- •1.8. Явление электростатической индукции. Эффект наведённого тока

- •2. Управление потоками заряженных частиц (пзч)

- •2.1. Управление потоками заряженных частиц посредством электрических полей

- •2.1.1. Движение заряженной частицы в статическом однородном электрическом поле.

- •2.1.2. Управление конфигурацией потока заряженных частиц. Фокусировка пзч

- •2.1.3. Движение заряженной частицы в переменном электрическом поле. Модуляция плотности пзч

- •2. Газоразрядная электроника

- •2.1. Электрические явления в газах. Типы газовых разрядов

- •1. Свет как волновой процесс.

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Уравнения плоской и сферической волн

- •2. Корпускулярная теория света

- •3. Способы описания и характеристики электромагнитного излучения оптического диапазона

- •3.1. Энергетические характеристики

- •3.2. Фотометрические характеристики

- •1. Введение

- •1.1.История развития представлений о микромире. Свойства и характеристики основных микрочастиц

- •Вольтамперные характеристики и параметры биполярных транзисторов

1.6. Термоэлектронная эмиссия

Термоэлектронной эмиссией (ТЭЭ) называют явление испускания электронов веществом в результате его нагрева при условии, что сообщаемая электронам вещества тепловая энергия достаточна для совершения работы выхода. ТЭЭ используют для создания электронных потоков с целью дальнейшего управления ими в соответствии с функцией прибора. Вполне понятно, что термокатод является важнейшим конструктивным элементом прибора, от его эффективности во многом зависят параметры всех вакуумных приборов, использующих ТЭЭ. Важным параметром катода, в свою очередь, является плотность тока термоэмиссии. т.е. величина тока эмиссии, отнесенная к площади эмитирующей поверхности. Использование такого параметра как плотность тока, а не сам ток, удобно в том смысле, что позволяет не учитывать размеры эмитирующей поверхности катода, конкретная же величина тока эмиссии катода любого размера находится как произведение определенной теоретически или экспериментально плотности тока на площадь эмитирующей поверхности. В свою очередь, плотность тока может быть найдена как произведение числа испущенных в единицу времени электронов с единицы площади поверхности эмиттера на их заряд.

Электрон

способен совершить акт эмиссии из

вещества эмиттера только в том случае,

если обладает энергией, большей

потенциального барьера. Таким образом,

ставится задача нахождения картины

распределения электронов по энергиям

в веществе эмиттера, нагретого до

температуры Т. Поскольку энергия

электрона связана с его скоростью

(E=![]() ,

то рассматривать поведение электрона

в веществе следует в пространстве

скоростей, а не декартовых координат.

,

то рассматривать поведение электрона

в веществе следует в пространстве

скоростей, а не декартовых координат.

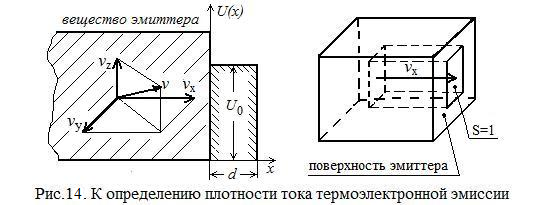

Если электрон имеет мгновенную скорость v, то - с точки зрения возможности эмиссии – интерес представляет лишь ее компонент vx, нормально ориентированный к поверхности эмиттера (рис. 14). Действительно, с какой бы энергией ни двигался электрон вдоль барьера U0, он никогда не покинет вещество. Отсюда следует, что рассмотрению подлежит одномерный случай, при котором распределение скоростей электрона оценивается лишь в направлении, нормальном к поверхности эмиттера, а, значит, покинуть вещество эмиттера могут только те электроны, которые находятся в призме с площадью основания, равной единице, и длиной, равной vx (рис.14).

Как

ранее отмечалось, распределение

электронов по энергиям обычно представляют

в виде потенциального барьера или

потенциальной ямы глубиной U0,

в которой электроны распределены в

соответствии с функцией распределения

Ферми – Дирака, соответствующей

температуре T. Если

длина волны де Бройля много больше

ширины потенциального барьера d,

то можно считать, что барьер имеет

ступенчатую форму (рис.2,14.). Очевидно,

что большая часть электронов обладает

энергией порядка энергии Ферми, кроме

того, достаточное количество электронов

имеют большую энергию. С учетом

вышеизложенного условие выхода электронов

из вещества эмиттера можно записать в

виде:![]() ,

следовательно, минимальная скорость

электрона, при которой он может покинуть

вещество:

,

следовательно, минимальная скорость

электрона, при которой он может покинуть

вещество:

![]() . (26)

. (26)

Таким образом, для определения плотности тока эмиссии необходимо найти количество электронов, имеющих скорость vx vx мин в призме с единичным основанием и высотой, не меньшей vx мин, полагая, при этом, что все вышедшие из вещества эмиттера электроны захватываются неким внешним полем и не возвращаются назад.

В классической статистике для нахождения функции, описывающей распределение скоростей частиц, все пространство скоростей делят на ячейки, величина которых не имеет значения. Требуется только, чтобы величина ячейки (в макроскопическом отношении) была бы достаточно малой, чтобы считать концентрацию частиц в ней (имеющих одну скорость) постоянной величиной и одновременно достаточно большой, чтобы можно было использовать понятие концентрации частиц. В квантовой механике также используют понятие ячейки, но распределение в ячейках уже не может быть совершенно произвольным, поскольку если частица попадает в пространство объемом V, то её место может быть обозначено с определенностью, обусловленной величиной этого объема (чем больше объем, тем больше вероятность нахождения в нем частицы). Следовательно, ее скорость - с точки зрения СНГ - не может быть точно определена. Иначе говоря – не существует возможности указать место частицы в пространстве скоростей с большей точностью (определенностью), чем точность, определяемая из СНГ. Другое существенное отличие заключается в том, что подсчет числа микросостояний (распределение электронов по энергиям), определяющих данное макросостояние (количество электронов в призме, удовлетворяющих условию (26), а, значит и плотность тока эмиссии), в квантовой механике осуществляется совершенно иначе, чем в классической статистике. Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии с принципом Паули в одном состоянии, определяемом тремя квантовыми числами, могут находиться максимум две частицы. Следовательно, в случае частиц, подчиняющихся принципу Паули, что полностью относится к электронам, нельзя произвольным образом разместить сколь угодно много таких частиц в одной ячейке.

Для решения поставленной задачи необходимо разделить пространство скоростей на ячейки таких малых размеров, чтобы выполнялось СНГ, оценить их количество и количество электронов в них, после чего, учтя заряд электронов, найти плотность тока термоэлектронной эмиссии.

Вначале будем использовать систему пространственных координат x, y, z. Для простоты рассмотрим объем этого пространства, ограниченного кубом с ребром а. Если систему координат разместить в центре этого куба, то неопределенность каждой пространственной координаты, обозначенной в общем виде как ∆q, составит а/2. Следовательно:

![]()

Выбираем, исходя из СНГ, такую возможно меньшую неопределенность, которая позволит упростить вычисления:

![]() . п

. п

Перейдя теперь в пространство скоростей, рассмотрим элементарный объем, также ограниченный кубом, в центре которого размещена система координат. Неопределенность скорости с учетом (16) и (17) будет равна:

![]() .

.

Следовательно, по аналогии с (16), длина ребра элементарной кубической ячейки скоростей составит

![]()

В итоге, объем элементарной ячейки в пространстве скоростей - ∆Vv::

![]()

В последнем выражении V – это некоторый объем, внутри которого располагается точка с координатами vx, vy, vz. Как следует из (19),чем больше этот объем, тем меньше неопределенность в определении скорости.

Найдем количество электронов в единице объёма, имеющих скорости, заключенные в интервале vx и vx+dvx, vy и vy+dvy, vz и vz+dvz, т.е. в объеме dvxdvydvz. Количество элементарных ячеек Z, находящихся в единичном объеме опять же вокруг точки с координатами vx, vy, vz, составит:

![]()

Объём

V в данном случае – это

объём призмы с единичным основанием

(поскольку отыскивается плотность тока)

и высотой, равной нормальной компоненте

полной скорости электрона vx

(рис.14), т.е. V=1∙![]() .

В соответствии с принципом Паули в

элементарной ячейке может быть не более

двух электронов с противоположной

ориентацией спинов. Фактическое же их

количество может быть найдено с учетом

статистики Ферми – Дирака:

.

В соответствии с принципом Паули в

элементарной ячейке может быть не более

двух электронов с противоположной

ориентацией спинов. Фактическое же их

количество может быть найдено с учетом

статистики Ферми – Дирака:

![]()

где

![]() -функция распределения частиц по

энергиям, позволяющая определить среднее

значение числа электронов с энергией

Е в одной элементарной ячейке, EF

– энергия Ферми, k и

T – постоянная Больцмана

и температура соответственно. В итоге,

количество электронов в призме длиной

vx–

dNx,

с учетом количества элементарных ячеек,

принципа Паули и статистики Ферми-Дирака

найдется следующим образом:

-функция распределения частиц по

энергиям, позволяющая определить среднее

значение числа электронов с энергией

Е в одной элементарной ячейке, EF

– энергия Ферми, k и

T – постоянная Больцмана

и температура соответственно. В итоге,

количество электронов в призме длиной

vx–

dNx,

с учетом количества элементарных ячеек,

принципа Паули и статистики Ферми-Дирака

найдется следующим образом:

![]()

Поскольку

электрон преодолевает барьер, если

компонент его скорости в направлении

х больше ![]() ,

следовательно, полное число электронов,

испускаемых единицей поверхности

эмиттера в единицу времени, составит:

,

следовательно, полное число электронов,

испускаемых единицей поверхности

эмиттера в единицу времени, составит:

Полученное выражение можно упростить. Наименьшая величина, которую может принимать выражение в скобках, равна:

![]()

Известно,

что в широком диапазоне температур

энергия Ферми изменяется незначительно,

и можно считать, что EF

= ![]() где

где ![]() –

энергия Ферми при температуре абсолютного

нуля. Данное приближение применимо

для диапазона температур Т≈3000 – 4000К.

Например, если для вольфрама при

температуре 3000К

–

энергия Ферми при температуре абсолютного

нуля. Данное приближение применимо

для диапазона температур Т≈3000 – 4000К.

Например, если для вольфрама при

температуре 3000К

U0

− ![]() 4,52эВ

и kT

4,52эВ

и kT![]() 0,259эВ,

0,259эВ,

то расчет по (22) приводит к величине 3,79∙107, поэтому единицей в знаменателе (21) можно пренебречь. Таким образом,

![]()

Заменив

энергию через компоненты скорости и

вынося константу ![]() за

знак интеграла, окончательно получим:

за

знак интеграла, окончательно получим:

![]()

![]()

Интегрирование по vx выполняется непосредственно:

![]()

![]()

Интегралы

по ![]() сводятся к интегралу Пуассона вида

сводятся к интегралу Пуассона вида ![]() который часто используется в статистической

физике. С помощью замены переменных

который часто используется в статистической

физике. С помощью замены переменных

![]() получаем

получаем

Следовательно, число электронов, покидающих единичную поверхность вещества эмиттера в секунду,

![]()

![]()

Как

известно, ![]() , где

, где ![]() - работа выхода. Умножая (26) на заряд

электрона, получим выражение для

плотности тока термоэлектронной эмиссии

jT:

- работа выхода. Умножая (26) на заряд

электрона, получим выражение для

плотности тока термоэлектронной эмиссии

jT:

![]()

Дробное

выражение в (27) является константой,

называемой иногда зоммерфельдовской

постоянной и обозначаемой как A![]() аким

образом:

аким

образом:

![]()

Последнее выражение называют формулой Ричардсона – Дэшмана. Как следует из анализа (28), плотность тока ТЭЭ зависит от температуры нагрева катода и работы выхода вещества эмиттера, которая при использовании металлов щелочноземельной группы может составлять 1,0 – 1,5эВ. Вместе с тем, расчеты, сделанные по формуле (28), не вполне согласуются с экспериментом, поскольку она не учитывает явление отражения электронов от потенциального барьера, имеющее квантовомеханический характер, кроме того, сама работа выхода – хоть и в небольшой степени, но зависит от температуры.

Параметры и конструкции термокатодов

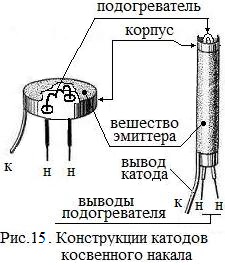

Нагрев катодов или, как еще говорят – накал, осуществляется электрическим током. Различают катоды прямого накала и катоды косвенного накала. Катоды прямого накала устроены наиболее просто. Вещество, по которому протекает электрический ток (ток накала), одновременно является эмиттером свободных электронов. Катоды прямого накала мощных генераторных ламп изготавливают из чистого вольфрама. Вольфрам имеет большую работу выхода – 4,5эВ, поэтому вольфрамовые катоды эффективно эмитируют электроны, начиная с температуры 2270К (при температуре плавления 3655К), что требует подведение к ним большой мощности для их нагрева. Несмотря на это обстоятельство, их используют в указанных приборах, поскольку они обладают устойчивой эмиссией, большой плотностью тока в широком диапазоне рабочих температур и выдерживают ионную бомбардировку, имеющую место в результате ионизации атомов остаточного газа внутри корпуса лампы. Конструктивно такие катоды представляют собой полоски, нити или спирали, изготовленные из вольфрамовой проволоки разного диаметра, закрепленные на так называемых растяжках – упругих элементах, предназначенных для компенсации тепловых деформаций катодов. Для уменьшения мощности, необходимой для нагрева, поверхность катода (как правило - маломощных приборов) покрывают веществом с малой работой выхода. Толщина покрытия невелика – несколько атомных слоев. Такие катоды используют, например, в вакуумных люминесцентных цифровых и графических индикаторах. Температура нагрева подобных катодов столь мала, что их свечение незаметно. Недостатком катодов прямого накала является необходимость использования для их нагрева постоянного тока (хотя у люминесцентных индикаторов ток накала непременно должен быть переменным), так как питание переменным током приводит к пульсациям температуры, а, значит, и тока эмиссии с удвоенной частотой тока накала. Причиной подобного явления является малая тепловая инерция катода. Она существенно больше у катодов косвенного накала за счет конструктивных особенностей. Основой конструкции является никелевая оболочка (корпус катода) цилиндрической или иной формы, внутри которой располагается нить нагревателя, изолированная от оболочки. На внешнюю поверхность оболочки наносят слой эмиттера. Тепловая инерция подобной конструкции существенно выше, чем у катодов прямого накала, что позволяет использовать для нагрева оболочки переменный ток промышленной частоты. Ток эмиссии, при этом, остается постоянным, хотя температура нагревателя (подогревателя) пульсирует.

В качестве вещества эмиттера используют

смесь таких химических соединений как

карбонат бария - BaCO3,

стронция - SrCO3,

кальция - CaCO3. В

результате активирования, которое

заключается в нагреве катода с нанесенным

покрытием до более высокой, чем

рабочая(800

качестве вещества эмиттера используют

смесь таких химических соединений как

карбонат бария - BaCO3,

стронция - SrCO3,

кальция - CaCO3. В

результате активирования, которое

заключается в нагреве катода с нанесенным

покрытием до более высокой, чем

рабочая(800![]() 20

20![]() карбонаты разлагаются до оксидов бария

или стронция – BaO, Sro

(почему такие катоды и называют оксидными).

Эти окислы образуют эмитирующую

поверхность. Собственно, эмиттером

здесь является барий, присутствие

стронция способствует увеличению тока

эмиссии, а кальций придает покрытию

необходимую плотность и прочность. В

процессе активирования непрерывно

откачиваются газы при разрежении

10-4–10-5 мм рт.ст. Вещество

эмиттера оксидных катодов по своим

свойствам является полупроводником,

следовательно, имеет малую работу

выхода, и, как следствие - высокую

эффективность. Оксидные катоды выдерживают

значительные - до десяти крат -

кратковременные перегрузки, но не могут

быть использованы в мощных приборах,

поскольку разрушаются ионной

бомбардировкой. Так называемые

импрегнированные катоды сочетают

достоинства как оксидных катодов

косвенного накала, так и вольфрамовых

катодов прямого накала. На поверхности

вольфрамовых катодов имеется большое

количество углублений, на дно которых

наносят оксидное покрытие, что обеспечивает

высокую эффективность эмиссии, ионы же

бомбардируют участки вольфрама, так

как они ближе расположены к аноду, и,

следовательно, силовые линии анодного

поля замыкаются на них. Конструкции

некоторых видов подогревных катодов

приведены на рис. 15. Правая конструкция

находит применение в усилительных и

генераторных лампах, левая – в электронных

лучевых приборах.

карбонаты разлагаются до оксидов бария

или стронция – BaO, Sro

(почему такие катоды и называют оксидными).

Эти окислы образуют эмитирующую

поверхность. Собственно, эмиттером

здесь является барий, присутствие

стронция способствует увеличению тока

эмиссии, а кальций придает покрытию

необходимую плотность и прочность. В

процессе активирования непрерывно

откачиваются газы при разрежении

10-4–10-5 мм рт.ст. Вещество

эмиттера оксидных катодов по своим

свойствам является полупроводником,

следовательно, имеет малую работу

выхода, и, как следствие - высокую

эффективность. Оксидные катоды выдерживают

значительные - до десяти крат -

кратковременные перегрузки, но не могут

быть использованы в мощных приборах,

поскольку разрушаются ионной

бомбардировкой. Так называемые

импрегнированные катоды сочетают

достоинства как оксидных катодов

косвенного накала, так и вольфрамовых

катодов прямого накала. На поверхности

вольфрамовых катодов имеется большое

количество углублений, на дно которых

наносят оксидное покрытие, что обеспечивает

высокую эффективность эмиссии, ионы же

бомбардируют участки вольфрама, так

как они ближе расположены к аноду, и,

следовательно, силовые линии анодного

поля замыкаются на них. Конструкции

некоторых видов подогревных катодов

приведены на рис. 15. Правая конструкция

находит применение в усилительных и

генераторных лампах, левая – в электронных

лучевых приборах.

После включения катода эмиссия начинается не сразу, а по прошествии некоторого промежутка времени, называемого временем готовности. Время готовности катодов косвенного накала мощных ламп составляет 30-90с.

Основными

параметрами катодов являются: плотность

тока эмиссии, эффективность или к.п.д.,

долговечность или срок службы (в часах).

Эффективность ![]() катодов,

обозначаемая как

катодов,

обозначаемая как ![]() определяют следующим образом:

определяют следующим образом:

![]() а

а

г де

Iэ – ток

эмиссии катода пи номинальном режиме

его работы, Рн - номинальная

подводимая к подогревателю мощность,

Iн, Uн

– номинальные значения тока и напряжения

накала, указанные в паспортных данных

прибора.

де

Iэ – ток

эмиссии катода пи номинальном режиме

его работы, Рн - номинальная

подводимая к подогревателю мощность,

Iн, Uн

– номинальные значения тока и напряжения

накала, указанные в паспортных данных

прибора.

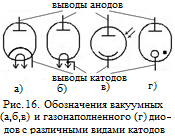

На рис.16 приведены условные обозначения диодов с катодами прямого (б) и косвенного накала (а). Подогреватели имеют выводы со стрелками, причём, в случае с катодами косвенного накала подогреватель часто не показывают.

У приборов с катодами прямого накала «минус» источника анодного напряжения может быть подключен непосредственно к выводу подогревателя так, как на рис. 16б. Однако, в случае протяжённых катодов анодный ток, создавая падение напряжения на сопротивлении подогревателя, вызывает появление паразитного электрического поля катода, искажающего траекторию движения электронов. Для исключения подобного явления отрицательный вывод источника подключается симметрично, в частности, к среднему выводу вторичной обмотки трансформатора, с которой снимается напряжение накала. В этом случае анодный ток делится на две составляющие, которые протекают встречно, и поля, создаваемые ими, компенсируют друг друга.

В реальных режимах работы анодное напряжение вакуумных приборов имеет величину порядка 102 – 104В, т.е. достаточно велико, поэтому электроны разгоняются до высоких значений энергии. Бомбардируя анод, они отдают свою кинетическую энергию веществу анода, в результате чего анод нагревается. Выделяемое тепло определяется подводимой к аноду мощности Pа=IаUа. Эту энергию анод должен отдать в окружающую среду, в противном случае произойдет его нагрев до таких значений температур, при которых может начаться эмиссия газов из вещества анода – что не допустимо, поскольку приводит к нарушению вакуума, либо,- как максимум, – к расплавлению анода. Передача тепла в окружающую среду (рассеяние тепловой энергии) возможна, в основном, за счет механизма излучения, поскольку механизм теплопроводности неэффективен из-за малой площади сечения проводников, соединяющих анод с внешними выводами лампы, а механизм конвекции вообще невозможен, поскольку анод находится в вакууме. В итоге, мощность лампы определяется допустимой мощностью рассеяния анодом или на аноде (имеется в виду – тепловой энергии) – Ра доп, которая зависит от предельно-допустимой температуры вещества анода, и при которой еще не происходят вышеуказанные нежелательные эффекты. Признаком приближения к критической температуре является нагрев анода до темно-красного цвета. Аноды мощных ламп изготавливают из жаропрочных материалов – тантала, молибдена или графита. Для повышения эффективности теплоотдачи наружную поверхность анода делают шероховатой и покрывают черной краской. При мощностях рассеяния порядка десятков – сотен киловатт применяют принудительное охлаждение анодов – воздушное или водяное.