- •Раздел I. Социология молодежи - отраслевая социология тема 1. Отраслевые социологии в социологическом знании

- •1Адание 1.10. Оцените данный подход, согласны ли вы с предложенной трлипичкои ювенологии и ее проблемного поля? Что вызывает у вас воз-

- •Раздел II. Теоретические основы социологического анализа молодежи тема 3. Молодежь как объект социологического исследования

- •38 Опережает

- •Раздел III. История становления и развития социологии молодежи

- •I задание 3.9. Определите, в какой мере во взглядах и ориентациях ваших сверстников можно обнаружить отзвуки идей контркультуры?

- •1980-Е годы

- •1990-2000-E годы

- •Тема 11. Социальное самочувствие как индикатор социального развития молодежи

- •Конфликт, обострение.

- •Тема 12. Динамика ценностных ориентации российской молодежи

- •Тема 13. Молодежь России и образование

- •Тема 15. Молодой россиянин: становление гражданина

- •374 Тема 17. Молодой россиянин: становление человека культурного

Тема 12. Динамика ценностных ориентации российской молодежи

Круг рассматриваемых проблем и понятий: Аксиологический анализ молодежи. Ценности как социокультурный феномен. Специфика социологического анализа ценностей. Реальная социокультурная ситуация в обществе как важнейший фактор динамики ценностных ориентации молодежи. Кризис ценностных ориентации молодежи, противоречия и трудности смены ценностных ориентации. Эмпирический анализ динамики ценностных ориентации современной молодежи России.

■Мы utiisfc самовь'раженья, Мгновения теряя и года Не разорвать слепого подчиненья, Не откупиться грешным за себя. Нет старости коль нет рожденья, Нет жизни, если нег меня. .» Д. Дзевенис - Соколов

В рамках избранного авторами преимущественно аксиологического подхода к проблемам молодежи уже прослежена - в историческом аспекте - социодинамика ее ценностных ориентации. Этот анализ был в основном эмпирическим. Но тем настоятельнее необходимость предварить характеристику ценностного сознания молодежи современной России теоретическим осмыслением аксиологической проблематики

Процесс социального перехода молодого человека из детства в мир взрослых, от одних социальных ролей к другим сложен и противоречив. Стремление молодого человека адаптироваться, интегрироваться в различные структуры жизнедеятельности способствует поиску собственной модели жизненного, социального, профессионального, личностного самоопределения. Возникает потребность в идентификации с какой-то группой, общностью. Высокая конформность в отношении ценностей своей группы сочетается с критическим отношением к ценностям и нормам взрослых. Изучение ценностных ориентации молодежи дает возможность выявить степень ее адаптации к новым социальным условиям и ее инновационный потенциал.

Основная методологическая нагрузка при выявлении концептуального содержания понятия «динамика ценностных ориентации» падает на характеристику и выяснение сущности ценности, ценностного отношения, ценностной ориентации. В отечественном обществознании проблема ценностей и аксиологическая проблематика долгое время игнорировалась. Лишь в середине 1960-х гг. были предприняты первые попытки осмысления проблемы ценностей. Сегодня уже можно подвести некоторые теоретические итоги.

Ценность социальна по своей природе и складывается лишь на уровне большой социальной общности. Сформированные в процессе деятельности и оценки

217 индивидуальные ценностные значения - это (по способу и характеру) явления общественные, коллективные. Но каждый акт человеческой деятельности предстает осознанным лишь в соотношении с ценностями, системой внутриличностных смыслов. Деятельностный анализ ценностного отношения включает два аспекта:

Ценностное отношение формируется в процессе деятельности и реализуется через деятельность. Это характеризует отражательную функцию ценностного сознания.

Ценностное отношение выступает и в качестве важнейшего фактора деятельности. Это раскрывает регулятивную функцию ценностного сознания Человек выбирает цели и стратегию будущего поведения, исходя из своей индивидуальной системы ценностей

Диапазон и количество социальных ролей личности определяется многообразием социальных групп, с которыми она себя идентифицирует, разнообразной структурой деятельности и отношений, в которые она включена. Каждая роль - совокупность общих значений, без усвоения которых невозможна коммуникация, установление социальных связей человека с миром. Преодолевая свою разорванность, человек должен оставаться самим собой. Меняя свои роли, личность стоит «над» каждой из них. Каждая роль лишь аспект целостного поведения личности. Воссоздание этой целостности возможно лишь на основе установления связи между различными формами актуализации личности. При этом создается своего рода проблемная ситуация как необходимый момент самосознания личности, как точка, в которой заданная мотивация поступков преобразуется в самодетерминацию выбора жизненно важных целей.

о Вопрос о смысле жизни является самым актуальным среди всех вопросов» А. Камю

Проблема выбора побуждает рассмотреть вопрос о свободе и необходимости в ценностном отношении. Свобода тут проявляется не только как выбор возможностей, но и как возможность выбора, которая зависит от объективных социальных условий, от осознания этой возможности человеком и его желания совершить определенный выбор. Но абсолютизация выбора в ценностном отношении ведет к вольному (произвольному) обращению с самим миром. Поэтому столь важны критерии, основания для соответствующего выбора

Сложность ценностного отношения заставляет подходить к его анализу как к многоуровневому объекту исследования. При таком подходе в ценностном отношении разграничивается ряд уровней:

218

субъект ■ объектный (специфика ценностного отношения);

интрасубъективный (способ самодетерминации осознания и деятельности личности);

субъект - субъектный (отношение к другому человеку как к ценности);

субъект - объект - субъектный (система личностных ценностей как продукт социализации индивида; групповые ценности);

интрасубъектный (социальная природа ценности)

Даже обозначение этих уровней показывает, что ценностная проблематика связана с социологическим анализом. Но связь эта непроста и противоречива. Еще классик социологии М Вебер фиксировал противоречие';

С одной стороны, постижение смысла окружающего мира - цель не столько науки, сколько социальной философии, которая занимается решением коренных, вечных, смысложизненных проблем человеческого существования.

Задача же социологии (как науки) - установить; какие ценности осуществляются в различных ситуациях. Это и сформировало социологический статус категории ценность. Но, ограничивая социологию рациональным упорядочиванием фактов, Вебер считал одной из главных ее задач - анализ значимых смысловых структур социальной жизни. А они связаны с ценностными представлениями: «Достоинство личности состоит в том, что для нее существуют те ценности, с которыми она соотносит свою жизнь...»2.

Веберовская идея ценностно-смысловой регуляции сознания и поведения личности как предмета социологического познания послужила основой для «понимающей» социологии. Эта традиция наиболее отчетливо воплотилась в социологии культуры К Веберу восходит еще один аспект социологического познания ценностей - динамический. Исходную посылку для характеристики динамики ценностных явлений как смены различных типов ценностного отношения предложил Г. Риккерт: если ценности общезначимы, абсолютны, вечны, то «могут ли вообще быть переоценены ценности как ценности?»3 Переоцениваются, по его мнению, не сами ценности - меняется наше отношение к ним.

ЗАДАНИЕ 4.7. А как на вопрос Риккерта ответили бы вы? Приходилось ли вам кардинально менять свои ценностные ориентации и установки?

Более широкий подход к исследованию динамики ценностей связан с определением типов культурно-ценностных инноваций, типов самой динамики. Так,

1 Вебер М. Наука как призвание и профессия.'/ Самосознание европейской культуры XX пека. М.. 1991. ' Вебер М. Избранные произведения. М.. 1990. С.350. ' Риккерт Г. Философия жизни СПб.. 1922. С 160.

219 в рамках теории модернизации отмечались негативные последствия проникновения в традиционные общества элементов общества модернизированного (технологий, социальных институтов, культурных ценностей).

В социологии изучение ценностей связано с анализом их «индивидуальных эквивалентов» - ценностных ориентации Первые определения ценностной ориентации в отечественной социологии даны А Г. Здравомысловым и В.А. Ядовым1: «установки личности на те или иные ценности материальной и духовной жизни общества». Дальнейшее их изучение во многом было обусловлено конкретизацией теории установок. Ценностные ориентации были представлены системой фиксированных социальных установок. В связи с исследованием регулятивных механизмов поведения и деятельности личности В.А. Ядов разработал дис-позиционную теорию регуляции социального поведения. В ней ценностные ориентации рассматривались как высшие социальные установки2. Подчеркивалась основная функция ценностных ориентации: регуляция поведения как осознанного действия в определенных социальных условиях3.

Сегодня активизация интереса к аксиологической проблематике, переориентация ценностного сознания требуют новых подходов к анализу ценностных ориентации. Социально-ориентирующая деятельность направлена на активное «исследование» социальной ситуации, выработку цепи, построение плана деятельности. Условием ее является наличие проблемной ситуации. Личность выбирает определенное решение, сопоставляет альтернативы действия, определяет критерии оценки и правила выбора. Происходит освоение ценностей, что подчеркивает активность субъекта ценностного отношения. Наконец, в ценностной ориентации отражается и психологическое состояние личности, ее социальное самочувствие, ее эмоциональная оценка прошлого, настоящего и будущего. Юношеский возраст благоприятен для образования ценностных ориентации как устойчивого свойства личности. Для этого периода характерно то, что в круг интересов человека входит весь спектр социальной действительности, разнообразие социальных ориентиров. От того, сможет ли молодой человек выделить среди интересов и ориентиров приоритетный, выстроить своеобразную иерархию жизненных ценностей, будет зависеть успешность его дальнейшего жизненного пути По справедливому мнению Л.Я. Рубиной, социологически важно выявить «рубеж, после

' Здавомыслов А.Г., Ядов В.А. Отношение к труду и ценностные ориентации личности// Социология в

СССР. Т.2.М., I966. С. 197-198.

1 Саморегуляция и прогнозирование социального повеления личности. Л.. 1979. С.4-6.

Личность и ее ценностные ориентации. Выи.1. М., 1969. С. 10.

220

которого влияние «образа будущего положения» начинает довлеть над системой ценностей, сформированных средой, из которой выходят группы молодежи, объединенные понятием «поколение», Анализ самоопределения молодежи, избравшей тот или иной вариант жизнеустройства, имеет и самостоятельную ценность. Как бы мы его не называли - «образ желаемого будущего», «жизненная программа», «жизненные перспективы», «модель жизнеустройства», - в нем заложена определенная мотивация выбора, и очень важно, насколько проблемы каждой возрастной когорты молодежи являются типичными с точки зрения тенденций развития общества»'.

ЗАДАНИЕ 4.8. А у вас лично есть жизненная стратегия, программа? Или вы предпочитаете не заглядывать делено вперед, решая жизненные проблемы по мере их появления? Оцените : наличие такой жизненной стратегии, программы помогает или мешает молодому человеку, особенно в

условиях, когда далеко не все намеченное удается реализовать?

При анализе динамики ценностных ориентации молодежи необходимо

учитывать действие двух механизмов - преемственности и изменчивости. Искусственная смена общественной модели, когда процесс формирования ценностей идет сверху, приводит к несовпадению общественных и индивидуальных изменений. Например, общечеловеческие ценности для многих молодых людей являются лишь потенциальными ценностями, имеют характер довольно абстрактных идей. С резким изменением социальных условий, сменой общественных ценностных ориентиров механизм воспроизводства ценностных ориентации перестает быть ведущим, уступая место механизмам адаптации. Динамику ценностных ориентации можно представить как различные состояния ценностного сознания субъекта, которые характеризуют тот или иной тип ценностной ориентации:

сохранение старой ценностной системы субъекта, несмотря на происходящие общественные перемены. Сформированная на основе прошлого опыта система ценностных ориентации служит своеобразным фильтром для поступающей извне ценностной информации;

расстройство индивидуальной ценностной системы, названное Э. Дюрк-геймом аномией и означающее индивидуальный ценностный вакуум, состояние отчуждения2;

1 Молодежь России на рубеже 90-х голов. Кн. 1-2. М., 1992. C.8I.

1 Когда разрушаются нормы, происходит социальная дезорганизация. В это время «общество оказывается временно неспособным проявить нужное воздействие на человека. Никто не знает в точности, что возможно и чю невозможно, что справедливо и что несправедливо, нельзя указать границы между законными и чрезмерными требованиями и надеждами, а потому все считают себя вправе претендовать на все» (Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб..1912.C.33S).

221 • развитие - такое изменение в ценностно-ориентационной системе личности, когда обогащается внутреннее содержание ценностных ориентации с помощью механизма адаптации к изменившейся социокультурной сфере. При этом важно учитывать, что «аксиологические регулятивы - это устойчивый комплекс норм, установок и принципов, нацеленных на поддержание равновесия между индивидом и социумом. Ситуация в обществе порождает ценности. Они изменяются не только с приходом новых поколений людей, но и с активным изменением ситуации, в которой пребывают эти люди. В этом отношении важно обратить внимание не только на то, на что нацелены устремления и идеалы этой части молодежи, но и на то, что они вступают с этим в жизнь и формируют, изменяют ее для себя, «под себя». Они не только социализируются, они социализируют эту жизнь, создают новые условия для существования своих ценностей»'.

Важнейший фактор динамики ценностных ориентации современной молодежи России - реальная социокультурная ситуация в стране Ее анализ - предмет самостоятельного исследования Стремление осмыслить эту ситуацию, пути и перспективы развития российского общества породили в последние годы огромную литературу - достаточно разнородную и по оценкам, и по предлагаемым рецептам и сценариям перспективного развития. Во всем этом разнообразии можно выделить (для объективного анализа перемен в ценностном сознании молодежи) некоторые инвариантные моменты, которые не вызывают возражения у большинства ученых самых разных политических и социокультурных ориентации2'

оценка нынешней социокультурной ситуации в стране как кризисной Сегодня в оценках состояния социального развития молодежи в основном превалируют катастрофические настроения. Но они не свойственны в целом оценкам самой молодежью происходящих в обществе изменений. Поэтому очевидна потребность в уточнении позиций и выяснении действительных ценностных ориентации молодежи и тенденций их изменения под влиянием социальных перемен,

понимание состояния общества как ситуации выбора ориентиров и путей выхода из кризиса,

осознание переходности, неопределенности как важнейшей характеристики жизни общества на более или менее длительную перспективу.

Характеристика российской молодежи 1990-х - 2000-х гг. как молодежи эпохи

1 Шевченко Д.А. Социальная самоиденгнфикаиня лучших выпускников-1' Социс. 2004. №1. С. 137

Молодежь России на рубеже 90-х годов. Кн. 1-2. М. 1992; Мололежь России: социальное развтие. M..I992; Молодежь России: тенденции, перспективы М., 1993: Чупров Н.И Черныш М.Ф. Мотиваиионная сфера сознания молодежи: состояние и 1еиденции развития. М.. 1993.

222 кризиса требует более конкретного представления о кризисе как социокультурном явлении. Прежде всего важно оценить масштабы кризиса, то есть рассматривать кризис нашего общества в глобальном, цивилизационном контексте - как одно из наиболее острых проявлений общих тенденций и процессов, В том, что это так, убеждает анализ социальных проблем современной молодежи Запада в предыдущем разделе.

Более широкое понимание кризиса современного общества и молодежи позволяет полнее реализовать поколенческий подход в юнологии. Это дает возможность выделить некоторые, порожденные кризисом цивилизации, общепоколен-ческие проблемы современной молодежи:

изменение моделей участия молодежи во всех сферах жизнедеятельности;

сохранение стереотипов патернализма в отношении к молодежи и, как ответная реакция молодых, растущая отчужденность между поколениями;

растущая дифференциация самой молодежи. Это с особой остротой ставит вопрос о статусе молодежи как целостной социальной группе - что более существенно; принадлежность к общей возрастной группе или к разным социально-экономическим, профессиональным, образовательным и иным стратам? Все сильнее проявляется узость, ограниченность однофакторной и одномерной модели молодежи;

преодоление футурологических ориентации (молодежь - это будущее) и распространение ноувистских, сиюминутных настроений, что лишает молодежь реальной перспективы,

потеря идеалов и смыслообразующих целей значительной частью молодежи, пессимизм в отношении перспектив цивилизации, что ведет нередко к алкоголизму, наркомании, сексуальной распущенности;

сложности социальной адаптации в современном мире, перспективы развития которого связаны с новыми технологиями;

развитие достаточно автономной «молодежной культуры» и ее растущее влияние за рамками молодежной среды,

возрастание роли молодежи как потребителя в обществе, в котором сфера потребления становится все более значимой;

переплетение в социальном самочувствии молодых людей отражения самых разнообразных кризисов - самореализации, социализации, доверия к социально-политическим институтам общества;

присущее многим молодым людям ощущение социальной ущемленности;

223

аполитичность значительной части молодежи как следствие и крушения традиционных идеологических стереотипов, и неприятия молодыми новых попыток манипулировать ими для достижения политических выгод и целей;

распространенность в эмоционально-психологическом настрое молодежи таких черт, как страх, агрессивность, экстремизм, ориентации на допустимость насилия, на культ силы, суперменства;

развитие разнообразных форм протеста молодежи, в том числе и таких крайних, как стихийный бунт, молодежная преступность;

растущее противоречие между молодежью, все более воспринимающей молодость как самоценную стадию жизни, как период самоутверждения и самореализации, и обществом, в значительной мере продолжающем воспринимать молодость как незрелость,

молодежь становится все более замкнутой группой. Усиливается конфликт «отцов и детей», поскольку молодежь считает предшествующие поколения ответственными за ее современное положение. Одновременно растет дифференциация молодежи по имущественному и национальному признакам, по политическим взглядам;

узкий практицизм мышления и поведения, подавляющий подлинную духовность и стремление к многостороннему развитию. Части молодых людей свойственен утилитаризм и эгоизм, стремление только к личному благополучию. Забота лишь о доходах подавляет лучшие человеческие качества - милосердие, внимание к ближним, щедрость и др. Происходит девальвация в глазах части молодежи социальной ценности образования;

увеличилось значение для молодых людей их референтных групп, которые нередко враждуют друг с другом. Юноши и девушки, оказавшиеся вне таких групп, чувствуют себя незащищенными, ущербными Характерно, что такие референтные группы все в большей мере образуются по имущественному и национальному признакам. Общность интересов отходит при этом на второй план.

ЗАДАНИЕ 4.9. Могли бы вы привести какие-либо аргументы и факты в пользу того, что указанные выше проблемы действительно являются общепоколенческими, молодежными проблемами?

Кризис продуктивно понимать не как упадок всего и вся, а как исчерпанность возможностей определенного развития, прежней социокультурной системы. Кризис проявляется не только в экономике, политике и т.д., но и в духовной сфере, в культуре, в системе ценностных ориентации и установок молодежи. Проис-

224 ходит разлом традиционных ценностных ориентации, образуется ценностный вакуум или их хаотическое смешение. Такой разлом затрагивает в первую очередь переосмысление связи личности и культуры. Кризис культуры не ограничивается сферой науки, образования, искусства. Он проявляется и в культуре обыденной жизни, в низком уровне цивилизованности молодежи: в упадке ее трудовой этики, растущей агрессивности, росте преступности, массовой притерпелости людей к безобразиям, ненормальностям жизни, «беспределу» и т.д. Но самым глубинным проявлением этого кризиса выступает деформация личности - становление «человека массового». Такая личность полностью включена в конкретную социальную среду, подчинена достижению внешних, статусных, престижных целей Она ощущает себя не как целостность, «самость», а как частица различных общностей (в крайнем выражении - как винтик Системы) Ей присуща готовность идти на все (вплоть до самопожертвования) ради достижения целей Именно такой тип ориентации, описанный Д. Янкеловичем («долг перед другими»), и получил наиболее яркое выражение в среде советской молодежи.

Ситуация усугубляется распространением феномена «социального исключения». Это - общесоциологическое понятие, характеризующее социальные последствия (вплоть до отторжения) тех социальных препятствий, которые испыты-ваются индивидами и группами в ходе их взаимодействия с социальной системой. Ю.А. Зубок показала плодотворность его использования применительно к анализу современной молодежи России: «Несмотря на то, что исключение молодежи не является целью общества, вектор социальных преобразований, государственная политика и деятельность социальных институтов от образования до занятости могут быть неосознанно направлены в сторону ограничения прав и возможностей этой социально-демографической группы». «Молодежь попадает в сложную ситуацию выбора между самореализацией в социально-одобряемых формах (учеба, труд) и самоутверждением в рамках молодежной субкультуры, часто сопряженной с правонарушением и дестабилизацией общества»'.

Кризис ценностных ориентации у молодежи усугубляется и кризисом социализации, кризисом институтов социализации. Его симптомом является растущая неэффективность этих институтов в навязывании молодым людям тех или иных традиционных ценностей. По мере обострения кризиса (когда появляются новые институты социализации или старые институты пытаются обновить формы и содержание своей работы) внешнее воздействие на молодежь становится все бо-

1 Зубок Ю.А. Исключение в исследовании проблем молодежи'/ Соиис. 1998. №8. С.51.

225 лее разнонаправленным Это не может не усложнять процесс социализации молодежи. выработку ею определенных ориентиров и установок. Характерны оценки авторов правительственного доклада о положении молодежи («Молодежь, будущее России», 1995 г.)'. Как ключевую характеристику кризиса они выделяли бездуховность, агрессивное невежество во всем многообразии их проявлений:

неспособность объяснить и понять многогранность и сложность происходящих и обществе процессов, их мистификация и религизация;

тотальное подавление интеллекта и творчества, что порождает пренебрежительное отношение к знаниям, науке и образованию;

распространение негативных стилей экономического поведения («стяжательский», «эксплуатирующий», «торгово-меновой»):

мифологизация и фетишизация массового молодежного сознания;

пренебрежительное отношение к истории и культуре России

ЗАДАНИЕ 4.10. В какой степени вы считаете оправданными эти опасе-\ ния? Справедливы ли характеристики бездуховности молодежи, выскаА занные в середине 1990-х гг., применительно к сегодняшней молодежи? с' какими проявлениями «агрессивного невежества» вам лично приходится сталкиваться чаще всего? Какие из них вы считаете наиболее губитель- ными для духовного развития молодого человека?

Кризис ценностного сознания молодежи отражается и на межпоколенческих отношениях. В конечном счете традиционные ценности (особенно, когда речь идет о тоталитарном, авторитарном обществе) - это ценности, усвоенные поколением родителей. Отказ детей от них вольно или невольно означает и критику, осуждение ими образа мыслей и жизни отцов Здесь важно учесть ряд моментов.

• Первый - связан с уровнями отношения детей к ценностям родителей:

на индивидуальном уровне конкретные родители влияют на своих детей;

на поколенческом уровне молодое поколение так или иначе воспринимает ценности старшего поколения7.

Присущая ситуации кризиса ломка ценностных ориентации молодых чаще всего переходит с поколенческого уровня на индивидуальный Это может восприниматься родителями болезненно, с чувством горечи и обиды

• Тем более (и тут проявляется второй момент), что родители не могут прожить свои молодые годы заново, по иным меркам и критериям. Наконец, сегодняшняя ситуация необычна тем, что «подростковый период» переживают не одни

' См.: Молодежь: будущее России М., 1995- С.20-2-4

' См.: Hendry L. Growing up and Going out. Adolescents and Leisure. Aberdeen. 1983.

226

подростки

и

юноши,

а

все

общество

Эти

проблемы

удачно

отражены

в

ряде публикаций

ВЦИОМ'.

«Отцы»

все

более

ощущают

иррациональность

сознания,

его

пропитанность

мифами

и

идеологическими

миражами,

его

неадекватность

современной

жизни.

Какой

же

опыт

передать

детям?

«Учитесь

на

наших

ошибках?»,

«Не

будьте

такими,

как

мы?»

А

какова

положительная

программа?»2.

226

подростки

и

юноши,

а

все

общество

Эти

проблемы

удачно

отражены

в

ряде публикаций

ВЦИОМ'.

«Отцы»

все

более

ощущают

иррациональность

сознания,

его

пропитанность

мифами

и

идеологическими

миражами,

его

неадекватность

современной

жизни.

Какой

же

опыт

передать

детям?

«Учитесь

на

наших

ошибках?»,

«Не

будьте

такими,

как

мы?»

А

какова

положительная

программа?»2.

ЗАДАНИЕ 4.11. Беспокоят ли подобные вопросы ваших родителей? Как они чаще всего отвечают на эти вопросы? Насколько вас волнуют их проблемы? Насколько убедительными вам кажутся их ответы?

Сегодня и общество, и молодежь находятся в ситуации выбора. В прежних условиях выбор ценностных ориентации за молодежь делался автоматически. По сути дела выбора и не было. Молодежь обязана была усваивать определенную, жестко заданную систему ценностей. Ныне традиционные, социалистические ценности теряют для нее значимость и привлекательность В связи с этим возникает вопрос: на какие же ценности и идеалы ориентироваться молодежи? Выбор их осложняется многими обстоятельствами:

социально-психологическая, нравственная неготовность многих молодых к самостоятельному выбору. Наивно было бы думать, что такая способность, да еще в массовом масштабе, может появиться одномоментно;

влияние психологических стереотипов и инерции мышления:

многообразие, плюралистичность сосуществующих в нынешнем обществе систем ценностей;

нужно учитывать и связь выбора (тем более, когда ценностная ориентация выступает как мотив, стимул конкретной деятельности) с ответственностью личности за него. Самостоятельность в выборе повышает и ответственность Одновременно возрастает вероятность ошибки в выборе. Многочисленные исследования авторитарной культуры и авторитарной личности показывают: в чем-то предопределенность выбора облегчает жизнь человека, избавляет его от излишних размышлений, раздумий.

Особую значимость в этой связи приобретает проблема толерантности в межпо-коленческих отношениях. Понятие «толерантность» охватывает такие близкие, но все-таки весьма отличные по смыслу характеристики, как терпимость к иному (чужому) образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям; способность переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора внешней

1 Дубин Б. Старшие и младшие. Три поколения на переходе,'/ Дружба народов. 1994. №2; Дубин Б. Зеркало

юности // Свободная мысль. 1993. №9; Левада Ю. Уходящая натура? II Знамя. 1992. №6.

г См.: Молодежь в современном мире: проблемы и суждения// Вопросы философии. 1990. №6. С. 16

227 среды; допустимое отклонение от какого-либо стандарта, нормы; допустимое, позволительное, сносное в отношениях между людьми; готовность и умение проявить терпимость1.

Для социологии молодежи это многообразие толерантности конкретизируется в постановке определенных исследовательских задач. Прежде всего, насколько

«Вне уважения к «другому» вне восприятия «ты» как са моочевидной, внутренне правомерной реальности - нет законченного самосоз нания, нет внутренне проч ного самобытия «я»

С.Л. Франк

молодежь принимает ценности и нормы общества взрослых, терпима по отношению к ним? Насколько у нее сформирована «культура мира» -социокультурные ценности терпимости, демократии, солидарности, прав человека, насколько она

«научилась жить вместе»? Насколько у нее утвердилось понимание мира как «единства разнообразия»? Не менее значим и другой аспект: насколько молодые и взрослые терпимы к происходящим в обществе изменениям'' Проблема «молодежь и толерантность» имеет и внешний аспект: насколько терпимо общество взрослых относится к молодежи?2

В дискуссиях о сущности молодежной субкультуры в зарубежной и отечественной социологии выявились три подхода: «альтернатива обществу взрослых», «уход от мира взрослых», «форма перехода к взрослости». Долгое время в нашем обществознании преобладало мнение об отсутствии «конфликта поколений». При этом достаточно серьезные расхождения в ценностных установках молодежи и старших поколений или игнорировались, или объяснялись недостатками в воспитательной работе. И тем показательнее, что сегодня (когда произошел слом ценностных ориентации, переоценка ценностей) социологические исследования фиксируют известную близость этих установок

Современное российское общество - переходное, происходит «распад общего смыслового мира, все заметнее симптомы распада прежнего и неопределенности, переходности нынешнего»3 Это накладывает отпечаток на ценностное сознание молодежи. Характерны обобщения Т. Кухтевич результатов многолетних исследований в студенческой среде: «Духовный мир молодежи воспроизводит причудливое переплетение в общественном сознании полуразрушенных старых идеалов, в том числе утопического коммунизма, массовых ожиданий быстрых положи-

См.: Молодежь XXI века: толерантность как способ мировосприяшя. Н. Новгород. 2001. Представляет интерес {как определенный социокультурный ориентир) «Декларация принципов терпимости», принятая Генеральной конференцией ЮИЬС.'КО (Париж, ноябрь 1995 г.) (см.: Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и проблемы профилактики. СПб.. 2003. С.526-532).

См.. Проблема толерантности в социально-гуманитарном образовании. Пкагеринбур!, 2003. ■' Дубин Б. Зеркало юности/7 Свободная мысль. 1993. №9. С.58

228

тельных перемен. Ожидание чуда и поиск идеалов в дореволюционной России, западных образцах, религиозных исканиях, плюрализм позиций и дефицит новых позитивных ценностей». «Все это усугубляется отсутствием общей социальной теории общественного развития и непоследовательностью политических, идеологических, организационных мер руководства страной по выводу ее из социально-экономического и политического кризиса». «В результате - растет фрагментарность сознания и противоречивость духовного мира молодежи, усиливается поляризация интересов и ценностей. Это рождает, с одной стороны, растерянность, равнодушие, а с другой - нетерпимость и агрессивность, в том числе к накопленному предшествующими поколениями духовному наследию. В обществе, а особенно в молодежной среде, определяющими становятся эмоционально-психологические регуляторы поведения»'

ЗАДАНИЕ 4.12. Согласны ли вы с характеристикой ценностного сознания современной молодежи как фрагментарного, эклектического, противоре- чивого? Конкретизируйте свое мнение.

В литературе (особенно публицистической) ситуация реформ часто рассматривается по аналогии со строительством дома. Умный хозяин сначала строит новый, потом переезжает в него и только после этого ломает старый. Так же следует проводить реформы, строить новое и в социальной жизни, и в духовной сфере. Но всякое сравнение хромает. Где и как можно рядом со старым построить новое в социокультурной сфере, в системе ценностных ориентации? Напротив, не отказавшись от каких-то прежних (тоталитарных, авторитарных) ценностей, невозможно утвердить новые (демократические). В обществе перемен появляются (точнее - становятся массовидными) новые типы личности:

«флюгер» - его ориентации неустойчивы, меняются; он «держит нос по ветру»;

«маргинал» (от лат. marginalis - находящийся на краю) - характеризует людей, находящихся в промежуточном положении между разными социальными, культурными, этническими средами; отличается острым, болезненным ощущением неполноценности своего статуса, отсутствием четких ценностно-нормативных установок и ориентиров, агрессивностью поведения. «Современное поколение молодежи в большинстве своем может быть охарактеризовано как маргинальное, не усвоившее ценностей «старого» мира и не имеющее возможности воспринять всерьез ценности мира «нового». Отсюда противоречивость ценностного мира (и

' Современное студенчество: актуальные вопросы образования н воспитания. М., 1992. С.8.

229

поведения) как группового, так и индивидуального»'.

I ЗАДАНИЕ 4.13 В какой мере, на ваш взгляд, маргинальность присуща современной российской молодежи?А вам лично приходилось ли ощущать [себя маргиналом? Если - да, то с какими ситуациями это было связано?

Выявляется серьезная проблема: нестабильность общества превращает в типичную фигуру человека неустойчивого, дезориентированного. А это - в свою очередь - мешает ему активно участвовать в социальных переменах и утверждать в обществе стабильность, порядок. Или иначе: человека позвали жить в отремонтированной квартире, но ремонт затянулся, пол и обои постоянно меняются. Жизнь в такой неухоженной квартире становится образом жизни В итоге оказывается, что люди не очень заинтересованы в реформах и даже... мешают им. Сегодня можно уже говорить о драме перестроечного поколения, поколения реформ. Оно вступило в молодежный возраст в последние 15 лет с ожиданиями и надеждами, с определенным социальным оптимизмом. Но эти ожидания и надежды во многом не оправдались. Переходное состояние затягивается для этого поколения... на неопределенное время.

Аналогия с домом некорректна и потому, что ценности не «строятся», а «прорастают», их трудно насадить сверху, во всяком случае, всерьез и надолго. Они должны быть приняты, «выжиты», интериоризированы. Быть может, наибольшие проблемы связаны именно с этим обстоятельством. Обвал официально пропагандируемых ценностей, их разрушение происходит быстро, а прорастание новых

медленно и трудно. Так и образуется вакуум, который может заполняться чем угодно Но, как правило, - наиболее простыми, доступными, черно-белыми по характеру ценностями. А это значит, что одни стереотипы и мифы сменяются другими. Наконец, ценностные ориентации не реализуются автоматически в поступки. в способы поведения и деятельности. Отсюда массовое честное лицемерие в советской жизни. Но отсюда же и довольно поверхностное, вербальное усвоение демократических ценностей сегодня.

Сегодняшнее российское общество не имеет какого-либо господствующего представления о желаемом пути социального развития, какого-то интегрального ценностного вектора. Здесь возникает серьезная исследовательская проблема: как сочетать плюрализм общества и потребность в относительно целостном воспитательном воздействии на молодое поколение. Своеобразной попыткой разрешить это противоречие является концепция воспитания жизнеспособных поко-

' Молодежный экстремизм / Под ред. Л.А.Козлова СПб.. 1996. С.39.

230 лений. Она исходит из ориентации не на коммунистическую или буржуазную, а на российскую идеологию воспитания как «систему социальных ценностей, официально имеющих национальный статус, которых придерживаются члены всего общества и которые интерпретируются через систему идей в ходе общественного развития, охраняются законом как исходное начало интеграции и сохранения целостности общества и государства, как главные ориентиры движения в будущее». «Идеального» молодого россиянина наших дней, - по мнению авторов, -должно характеризовать: а) стремление к успеху; б) воля к победе; в) принятие всей меры ответственности за результаты своей деятельности только на себя; г) преданность национальной идее (мечте). Главный, системообразующий элемент всех ценностных ориентации здесь - «успех». Изменяться могут представления о средствах достижения успеха, но сам успех остается центром жизненных устремлений» Жизнеспособность рассматривается как «способность человека (поколения) выжить, не деградируя, в «жестких» и ухудшающихся условиях социальной и природной среды, развиться и духовно возвыситься, воспроизвести и воспитать потомство, не менее жизнеспособное в биологическом и социальном планах Задача жизнеспособной личности - стать индивидуальностью, сформировать свои смысложизненные установки, самоутвердиться, реализовать свои задатки и творческие возможности, преобразуя при этом в своих интересах среду обитания, не разрушая и не уничтожая ее» В ряду принципов нового подхода к воспитанию особо выделим: индивидуализацию (свобода проявления личностью своих индивидуальных особенностей); конкурентоспособность (способность к динамичной горизонтальной и вертикальной мобильности, смене видов деятельности, освоению новых профессий, нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы); толерантность (терпимость в условиях плюрализма, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, к инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни, поведению людей, не укладывающемуся в рамки повседневного опыта, но не выходящего за рамки требований законов), вариативность (многообразие типов воспитательных учреждений, различные варианты технологии и содержания воспитания, нацеленности системы воспитания не только на воспроизводство личностью образцов опыта предшествующих поколений, но и на развитие собственных взглядов, подходов, ценностей)',

ЗАДАНИЕ 4.14. Как, на ваш взгляд, можно сочетать плюрализм общества i и целостное воспитательное воздействие на молодое поколение?

Молодежь: будущее России. ML. I995. C.2I2-2.12.

231

Социологический анализ позволяет получить определенную картину сегодняшнего состояния ценностных ориентации молодежи. При этом важно учитывать сложности изучения ценностного мира современной молодежи, на которые обратили внимание авторы коллективной монографии «Молодежный экстремизм», отметив:

известную относительность умозаключений и расчетов ввиду малопредсказуе-мости развития поеттотапитарного общества;

сравнительно невысокую точность и «чистоту» вычленения генеральных, «сквозных» тенденций в пестром калейдоскопе уходящих (умирающих), ныне существующих и, в силу ряда причин, имеющих различную продолжительность жизни, и только зарождающихся, а потому способных проявить себя лишь в ближайшем или отдаленном будущем, ценностей;

общество в своем кризисном развитии еще не достигло крайней точки; следствием всех известных в истории человечества социальных революций был не только переход в иное качественное состояние, сопровождающийся кардинальной ломкой ценностных структур, но и начало движения уже в новом качестве с более низкого в целом уровня, чем тот, который существовал до начала революционной

ломки;

заметную противоречивость происходящего в обществе и ее отражение в ценностных ориентациях молодых людей (в структуре которых возможны взаимоисключающие ценности), по своему свойству типичных маргиналов;

стопь глубокое и болезненное преобразование общества наложит неизгладимый след на ценностные ориентации нескольких покопений молодежи .

При изучении динамики ценностных ориентации в поле зрения исследователей должны попасть и определяющие ее факторы, механизм трансформации ценностного сознания. Как отмечают уфимские социологи: «Изменение системы ценностей объясняется воздействием на них множества факторов, которые условно можно было бы объединить в три группы: во-первых, факторы, которые формируют ценности на уровне социума в целом как системы; во-вторых, факторы, которые связаны с изменениями в системе социальных институтов; в-третьих, специфические факторы, которые формируют ценности на уровне индивидуальном... Проблема заключается еще в сложных противоречивых связях между факторами и их влиянием на процесс формирования ценностей человека, общности или социума; с другой стороны, ценности отдельного человека вовсе необязательно мо-

' Молодежный экстремизм / Под рел Л.Л.Козлова. СПб., I946. С.23.

232 гут быть признаны ценностями социальной группы, ценности социальной группы автоматически не превращаются в ценности социума, и, наоборот - значимые для общества ценности, если даже они декларируются как принятые всеми, могут быть отторгнуты человеком. Представляют собой интерес не только проблемы влияния тех или иных факторов на ценности людей, но и процессы и механизмы формирования ценностей людей, способы передачи этих ценностей из поколения в поколения»1

Общие подходы к анализу ценностных ориентации молодежи можно конкретизировать с учетом результатов эмпирических исследований. Основные ориентиры таких исследований были намечены ВТ. Лисовским:

наиболее распространенные в сознании молодых фундаментальные ценности;

иерархия этих ценностей в массовом молодежном сознании;

структурные характеристики этих ценностей;

динамические характеристики ценностного мира молодежи2

В рамках этих ориентиров выделим некоторые наиболее распространенные в отечественной социологии молодежи подходы.

Исходными являются попытки нарисовать (пусть и эскизно) обобщенный портрет современной российской молодежи3:

60-,

и ■

40-30

20 ■ 10

Я

П.П.п

/

■г Г

/ • л

^

/

/ ./ *

<р

J*

«г

•

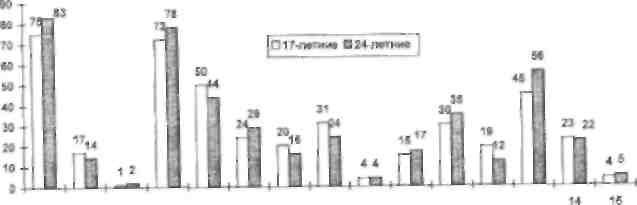

Рис.4.5. Российская молодежь - какая она?

ЗАДАНИЕ 4.15. Представьте, что такой портрет рисуете вы, какие черты вашего поколения вы отметили бы как наиболее типичные?

233 Представляют интерес и сравнительные исследования ценностных ориентации и установок молодежи и других возрастных групп. Характерны полученные нами результаты сравнительного опроса старшеклассников (744 респондента) и учителей (658 респондентов) Свердловской области1. Сопоставим их мнения, приняв оценки молодых за 1.

Таблица 4.5 Ценностные ориентиры учащихся и учителей

Позиции |

Ученики |

Учителя |

«Я чувствую себя свободным, если могу обойти закон с вы- годой для себя» |

|

0,3 |

«Россия должна вернуться к реформированному социализму» |

|

2,5 |

«Частная собственность допустима лишь в строго ограниченных рамках» |

|

1,8 |

«Жить нужно так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы» |

|

1.3 |

«Работа - высшая ценность и нравственная необходимость, добросовестный труд должен вознаграждаться успехом и благосостоянием» |

|

1 |

«Богатство лучше бедности, но и бедному, и богатому нужно быть бережливыми и жить скромно и достойно» |

|

1 |

Как видим, наибольшие расхождения в оценках - по отношению к социально-политическим ценностям. Ближе позиции респондентов по другим фундаментальным социальным ценностям.

Чаще, однако, такое сравнение осуществляется на стадии обработки эмпирических материалов, когда с этой целью выделяются различные возрастные группы. Основу для серьезных размышлений в этом направлении дают материалы мониторинговых исследований ВЦИОМ и Центра Ю Левады, взятые в возрастном срезе2

Таблица 4.6 Варианты адаптивного поведения в разных возрастных группах |

|||||

Возрастные группы |

Не могу приспособиться |

Ничего не изменилось |

Приходится вертеться |

Открылись новые возможности |

Затрудняюсь ответить |

до 24 лет |

21 |

22 |

35 |

10 |

12 |

25 - 39 лет |

19 |

14 |

53 |

7 |

7 |

40 - 55 лет |

31 |

14 |

46 |

4 |

5 |

старше 55 лет |

55 |

15 |

19 |

1 |

10 |

Итак, картина неоднозначная. С одной стороны, среди молодых людей меньше удельный вес тех, кто не может приспособиться к условиям переходного времени, к нынешним переменам (впрочем, здесь они близки к среднему поколению). С другой стороны, они чаще отмечают, что «живут, как и жили раньше», для них

1 Ьаимбетов А.А. и лр. Молодежь а кризисном социуме. М„ 1948. C.11-12. Лисовский B.I.O молодежи и молодежной полигике." Избр.произв. 1.1. СПб..2005. С. 124. Российская молодежь какая она" //Аргументы и факты. 2004. Js'?34.

Молодежь XXI века- толерантность как способ мировосприятия. Н. Новгород, 2001 С.5. ; Левада Ю. «Человек приспособленный»// Мониторинг общественною мнения. 1499. №5. С.9.

234 ничего особенно не изменилось. Очевидно, это связано с их положением в семье родителей, которые берут на себя большую часть забот даже о взрослых детях. Скорее всего, это же обстоятельство сказывается и в соотношении ответов «приходится вертеться, подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь». Такова позиция каждого третьего молодого чело века, хотя и тут их удельный вес ниже, чем в более старших возрастных группах (за исключением - лиц предпенсионного и пенсионного возраста). Важно подчеркнуть распространенность в молодежной среде такого активного, деятельностного проявления толерантности: люди должны не просто терпеть жизнь как она есть, но создавать себе условия для «терпимой жизни» Способствовать массовому пониманию и утверждению этой ценностной установки в молодежном сознании -важная задача социологов. При этом важно опираться на общие изменения ценностного сознания молодежи, в котором усиливаются деловитость и предприимчивость. прагматизм и рациональность, готовность к интенсивному труду, но при условии достойной оплаты и качества, связанные с растущим ощущением свободы личности - самостоятельность в мыслях и действиях, самореализация и развитие индивидуальности, чувство собственного достоинства.

Наконец, применяется и прием своеобразной «экспертной» оценки молодого поколения (когда молодые люди оценивают качества своих сверстников).

Таблица 4.7 Что наиболее характерно для большинства сверстников9'

ЧЕРТЫ |

% |

1. Юмор, жизнерадостность |

30 |

2. Энергичность, предприимчивость, деловые способности |

24 |

3. Бездуховность, отсутствие идеалов и стойких убеждений |

21 |

4. Интерес к жизни, готовность воспринять новое |

20 |

5. Грубость, хамство, агрессивность |

16 |

6. Равнодушие, безволие, отсутствие интереса к жизни |

15 |

7 Терпение, выносливость, умение переносить трудности |

15 |

8. Зависть, недоброжелательность |

13 |

9. Отзывчивость, желание понять, помочь |

9 |

10.Растерянность, страх, непонимание того нового, что происходит в жизни i 6 |

|

11 Порядочность, честность, добросовестность |

6 |

12.Закрытость, отрицание всего нового |

1 |

13.Затрудняюсь ответить |

20 |

14.Другие черты |

4 |

Самооценки студентов весьма неоднозначны и противоречивы. Юношеский оптимизм, энергичность и деловая предприимчивость сопровождается признанием отсутствия устойчивой мировоззренческой и нравственной позиций. Послед-

; Студент - 2003 Екатеринбург, 2003. С .42-43.

235 нее, скорее, не вина, а беда нынешнего молодого поколения. Ценностный вакуум и морально-нравственный нигилизм, присущие обществу в целом, не могут не отразиться на сознании молодых Противоречивость оценок присутствует и на средних уровнях шкалы. Высокий рейтинг «рыночных» качеств (предприимчивость, деловитость, инновационность, умение переносить трудности, отсутствие страха, растерянности, непонимания происходящего) сочетается с низкими оценками нравственно - коммуникативных качеств. На грубость, хамство, агрессивность, зависть, недоброжелательность в общении указывают многие. Не отличается молодежь, по ее же собственным оценкам, высокой порядочностью, честностью, добросовестностью. Как видим, студенты весьма реалистичны в оценках самих себя и не менее критичны. Подобные самооценки, их возможная дальнейшая рефлексия уже обладают немалой значимостью и ценностью.

Стремление конкретизировать общую картину ценностных ориентации молодежи реализуется в разных направлениях В частности, уточняется типология ценностей. Так, в рамках исследования «Наши ценности сегодня» (1990-1994 гг.) выделялись следующие ценности':

СМЫСЛОЖИ31

ненные I витальные (здоровье, безопасность, комфорт)

ЦЕННОСТИ

социализирующие I интеракционистские (семья, друзья, диалог)

Рис.4.6 Типология ценностей

Интересную - с течки зрения зада- эмпирического исследования - адаптацию этой типологии Н.И. Лапина и его коллег осуществила ВВ. Гаврилюк2.

Наряду с традиционным анализом ценностных ориентации молодежи в целом (выделение общих приоритетов) сегодня необходим и дифференцированный подход. Он позволяет говорить о реальном разнообразии групп молодежи, отличающихся определенными приоритетными ценностными установками:

|

|

|

|

|

работа (учеба) |

|

частная жизнь, семья, друзья |

материапьное благопопучие |

духовно-нравственные ценности |

||

|

Рис. 4.7. Типология ценностных приоритетов |

||

' Лапин НИ. Тяжкие годины России." Мир России. I992. №1; Лапин П.И. Социальные ценности и реформы в кризисной России/' Соиис. 1993. №9; Лапин НИ. Ценности как компоненты социокультурной -нюлгоиии в современной России// Соиис. 1994. №6. : Гаврилюк В.В. Провинциальная молодежь эпохи перемен. Тюмень, 2005. С. 12-22.

т

Интересная проблема - роль ценностей, потребностей и интересов как механизмов мотивационной сферы молодежного сознания - поставлена В И. Чупровым и М.Ф. Чернышом. «Молодой человек в процессе социализации не просто познает и усваивает социальные нормы и культурные ценности, а преобразовывает их в собственные ценности, интересы, потребности». «Мотивация представляет собой не простую сумму отдельных мотивов, а является направляющей и организующей их целостной системой. Если потребности придают ей предметную направленность, интересы - деятельностную, то ценности наполняют ее общемировоззренческим и нравственным смыслом... Ценности здесь выступают в качестве нравственного императива, с которым сообразуется личностное или групповое сознание Поэтому предпочтения субьекта в мире ценностей определяют содержательный аспект ценностных и, в частности, этических ориентации личности, группы и являются опорными критериями мотивации» Авторами предложена своеобразная методика изучения ценностей как мотиваторов сознания и поведения молодежи1

4,53 4,68 4,74 4,81 5,04 5,51 5,77

237 Чупров и Черныш разграничили стереотипную и личностную окормы ценностных отношений молодеки. Особый интерес представляет применение данного подхода к сфере труда В молодежном сознании предметная и субъектная ценности труда не совпадают Как предметная ценность труд содержит момент общезначимого. В молодежной среде сформировалось стереотипное представление о предметной ценности труда: «труд непременно должен быть творческим, а работа интересной». «В качестве субъектной ценности труд приобретает личностную форму по мере того, как становится индивидуальным опытом. О том, насколько конкретный труд на собственном рабочем месте является творческим и интересным, молодые люди оценивают и по его содержанию, и по условиям, и по тем возможностям, которые он предоставляет для самореализации, и по многим другим признакам»1.

Общий портрет молодежи в ходе эмпирических исследований конкретизируется и персонифицируется. Именно такова было логика изучения молодежи в работах С.Н. Иконниковой, ВТ. Лисовского - «молодежь о себе и своих сверстниках». Наиболее типичны здесь два варианта. В одном случае выясняется, какими качествами молодые люди хотели бы обладать к концу молодежного возраста2.

Признание Семья Интересная Общение

с

Признание Семья Интересная Общение

с

окружающих работа друзьями

Рис 4.8. «С нехваткой или отсутствием чего вам труднее всего мириться?»

(7-балльная шкала оценок)

5.4

Престиж в коллективе

] 6.37

Интересная работа

] 6,17

Комфорт

]5.86

571

Общественное признание

) 5,57

Самореализация

Благополучие

] 4,86

Карьера

0 12 3 4 5 6 7

Рис.4.9. «Насколько важны для вас в жизни перечисленные ценности?»

1 Чупров В.И.. Черныш М.Ф. Мотиваииониая сфера сознания молодежи: состояние и тенденции развития . М„ 1993.С.8, 25.31-32. 36-37.

, 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13

Рис. 4.10. Какими качествами вы хотели бы обладать к 30 годам?

Имеющий крепкую семью, хороших детей 8 Надежный друг

Справедливый 9. Патриот, настоящий гражданин 3. Глубоко религиозный 10. Образованный, духовно богатый А. Хорошо обеспеченный 11 .Свободный, независимый

5 Профессионал в своем деле 12 Пользующийся авторитетом

С чистой совестью 13. Здоровый, физически сильный

Энергичный, предприимчивый 14.Умеющий повеселиться, отдохнуть

15Такой, как все

В другом случае молодые респонденты высказали свое видение тех качеств,

1 Чупрои НИ., Черныш М.Ф. Мотиваииониая сфера сознания молодежи: состояние и тенденции развития

М„ 1993. С.37-38.

1 Молодежная политика. Информационный бюллетень. 1997. №141-142. С11.

239

ПДОЛЖНОбЫТЬ Пмв ДОЛЖНО быть

120 т 100 ■ 80 -60-40 • 20 ■

вв «

Л

Рис.4.11. Какими качествами должен обладать «герой нашего времени»?

1. Социальная активность |

8 Гуманность |

2. Готовность к переменам в жизни |

9. Равнодушие к другим людям |

3. Индивидуализм |

10. Прагматизм |

4. Терпимость |

11.Циничность |

5. Агрессивность |

12. Скромность |

6. Оптимизм |

13 Порядочность |

7 Отсутствие общечеловеческой морали |

14 Деловая хватка |

Обобщая, ПИ. Бабочкин описывает образ молодого россиянина середины 1990-х гг., каким его представляет сама современная молодежь: «Он достаточно активен, в значительной степени готов к переменам в жизни (социально и профессионально мобилен), ориентирован в основном сам на себя, на свои успехи в жизни, обладает высокой терпимостью к людям и обстоятельствам, у него отсутствует агрессивность и жестокость, зато в большей степени присутствуют оптимизм и гуманность, деловая хватка и порядочность, а также готовность к соблюдению норм общечеловеческой морали, не равнодушен к другим людям, не обладает циничностью и в то же время в определенной степени прагматик, обладающий скромностью. Таково видение молодежью своего идеального современника, который должен обладать положительными личностными социально-значимыми качествами, но с определенным «сдвигом» в сторону индивидуализма, что характерно для общества с рыночным типом экономики» '.

ЗАДАНИЕ 4.16. А вы узнаете себя или своих друзей в этом обобщенном} портрете? Какие из отмеченных качеств вам и вашим друзьям присущи в большей степени, какие - в меньшей? А какими чертами, на ваш взгляд, должен обладать «герой нашего времени»?

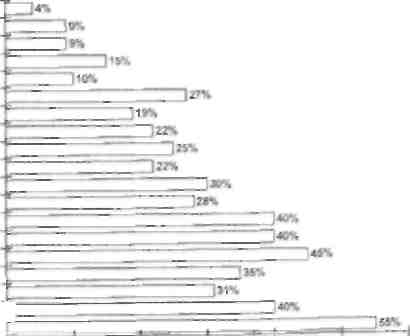

Дальнейшая конкретизация изучения ценностного сознания молодежи и его динамики связана с разными типами ценностей. Так, Фонд «Общественное мнение» изучал отношение к ценностям-условиям и ценностям-качествам, с которыми молодые респонденты связывают представления о достойной жизни:

1 Молодежная политика. Информационный бюллетень. I996.J&124-I25. С.33-35.

Соборности |4%

]10%

Из*

Рациональность

в%

Волп.вольчица

Коллективизм

I]17%

Индивидуал мы

И|ггернационапиЗм

Призвание

]22% ]22%

Цн'/0

Патриотизм

Демократия

~\гг%

Равонство

Гуманизм

Собственность

U*i%

Духовность

159%

Свобода

Законность

~~159%

]б2%

Деньги

Права человека

^45%

Труд

Порядок

"]67%

Совесть

170%

Безопасность

Семья

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Рис. 4.12. Отношение к различным ценностям - условиям

Атеизм 3 2%

П одвижничество

одвижничество

Борьба

Самопожертвование

Энтузиазм

Законопослушэние

П редпр иим ч и вость

Благотворительность

Терпеливость

Деловитость

Вера в Бога

Толерантность

Бескорыстие

ПрофвеСИОНаЛИЗМ

Гостеп ри им ст во

Образованность

Чувство дота

Трудолюбие

Справедливость Г

Достоинство

л 1 | • ■

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Рис. 4.13. Отношение к различным ценностям - качествам

Характерны выводы авторов исследования. По их мнению, в сознании молодых россиян доминируют те символы достойной жизни, которые фиксируют общие условия индивидуального выживания и общие ориентиры улучшения жизни. При-

240 чем в оценке этих общих условий заметна четкая установка. Респонденты отдают предпочтение скорее не содержательной стороне «ценностей - условий», а их «наглядности», ощутимости, связанности со своей жизнью (семья, безопасность, деньги, права человека). Несколько иначе осуществляется выбор приоритетных «ценностей - качеств». Здесь на первый план выходит именно содержательная сторона (личное достоинство, образованность, профессионализм). За этим, по мнению И.Клямкина (руководитель исследовательского проекта), стоит еще одна существенная особенность идеологизированного посттоталитарного сознания. Если человек находится один на один с государством, то мир поневоле воспринимается им как двухполюсный. Есть государство, воплощающее определенные общие принципы. И есть «Я», которое обладает (или нет) набором качеств, позволяющих приспособиться к данным принципам. Идеологические символы тем и удобны, что они не требуют от каждого ответа на сложный вопрос: в чем заключается его несвобода? Различные символы и ценности, придающие значимость тем или иным качествам личности, тоже могут выглядеть в глазах молодого человека как надличностные. На основе их он судит о других людях и их поступках, но они могут не восприниматься как императивы собственного поведения. Среди «ценностей - качеств» есть вполне традиционные для национальной культуры (справедливость, трудолюбие, бескорыстие и т.д.). Но все это вполне сочетается с советской ментальностью. Да, от ряда специфически советских ценностей произошло самоосвобождение (интернационализм, коллективизм, энтузиазм, самопожертвование, атеизм). Но взамен постсоветский человек пока мало что приобрел.

Это особенно наглядно отразилось в результатах другого опроса фонда «Общественное мнение» (март 1994г.)1. Респондентам предлагалось определить: какие из ценностей они считают западными; какие советскими; какие наиболее важными для себя. Обращает внимание (см.: табл. 4.8):

четко различаются две системы ценностей - западная и советская;

характеристика западной системы ценностей достаточно целостна и подчеркивает приоритет предприимчивости, деловитости, богатства;

характеристика советской системы ценностей более противоречива. Отражая реальные идеологемы (атеизм, энтузиазм, борьба), она включает и ценности более широкого плана (терпеливость, образованность, гостеприимство). Признание, что личностные ценности были в этом обществе второстепенными, сочетается с

1 Соцопрос// Аргументы и факты. 1994. №24.

241

высокой оценкой социальных гарантий;

• лично наиболее важные ценности - не западные и не советские, их ориентир -

от «измов» к достойной, справедливой жизни.

Таблица 4.8

|

Иерархия различных ценностей в оценках молодых людей |

||

Ранг |

Западные ценности |

Советские ценности |

Лично наиболее важные ценности |

1 |

Предприимчивость |

Атеизм |

Справедливость |

2 |

Богатство |

Энтузиазм |

Личное достоинство |

3 |

Деловитость |

Гарантии социальных прав личности |

Трудолюбие |

4 |

Неприкосновенность частной собственности |

Верховенство интересов государства над интересами личности |

Чувство долга |

5 |

Прибыльность тру/за |

Борьба |

Образованность |

6 |

Свобода выбора убеждений, поведения |

Чувство долга |

Гостеприимство |

7 |

Профессионализм |

Терпеливость |

Профессионализм |

8 |

Невмешательство |

Дисциплина труда |

Равенство всех граждан перед законом |

9 |

Дисциплина труда |

Образованность |

Гарантии социальных прав |

10 |

Гарантии политических прав |

Гостеприимство |

Бескорыстие |

ЗАДАНИЕ 4.17. А как бы вы оценили результаты данных опросов? В какой I мере мнения молодых респондентов совпадают с вашими оценками?

Ценностные ориентации молодежи могут рассматриваться и в ином аспекте - с

точки зрения выявления ценностных приоритетов. Такая методика использовалась в исследованиях Института молодежи'. При этом респонденты выступали в двух ролях: как своеобразные эксперты они характеризовали, что является самым значимым в жизни для современного молодого поколения в целом; одновременно они определяли, чего больше всего хотели бы добиться в жизни сами, лично На этой основе была разработана соответствующая «шкала желаний»:

Таблица 4.9 «Шкала желаний» респондентов

Самое главное для молодежи |

% |

Приоритетное личное желание |

% |

I. Деньги |

27 |

1. Семейное счастье |

73 |

' Образование, профессия |

21 |

2. Ьыть свободным. независимым |

35 |

V Деловая карьера |

20 |

3. Богатство |

32 |

4. Побольше удовольствий |

19 |

■1, Реалиювать способности |

27 |

.V Семья |

;о |

5. Сделать карьеру |

2" |

й Любовь |

5 |

6. Стать квалифицированным специалистом |

23 |

7. Будущее России |

4 |

7. Принести пользу людям |

18 |

8. Секс |

■1 |

8 Возможность ни во то не вмешиваться |

13 |

9. Идеалы, вера |

3 |

9. Власть |

7 |

|

|

10. Слава |

4 |

1 Молодежь 97: надежды и разочарования/ Б.Л. Ручкин и ар. М.. 1997. С. 210,214: Молодежная политика. Информационный бюллетень. 1998. №151-154.С44.

10 11 12

243 вым, чем «пространство общества». Эта тенденция стабильно прослеживается на протяжении ряда последних лет.

ЗАДАНИЕ 4.18. А как бы вы ответили на указанные вопросы? Или иначе - какова ваша «шкала желаний»?

Ценностные ориентации людей - дело тонкое. Ответы респондентов во многом зависят от нюансов в формулировке вопросов и от набора вариантов ответов. При этом было бы неверным сопоставлять различные версии вопросов и ответов как более или менее правильные, эффективные, позволяющие лучше выявить мнения респондентов. Скорее речь должна идти о том, что разные аспекты ценностных ориентации могут быть лучше (хуже) осмыслены с помощью разных методик. В качестве примера сошлемся на исследование «Студент - 2003», проведенного в вузах Свердловской области. В рамках его ценностные приоритеты изучались с помощью вопроса, обращенного лично к респонденту. Набор вариантов ответов был значительно расширен:

1 Деловая карьера 7. Деньги

Семья 8. Любовь

Секс 9. Идеалы, вера

Действия ради будущего России 10. Получить от жизни побольше удовольствий 5 Образование, профессия 11. Другое 6. Чтобы не было войны 12. Затрудняюсь ответить

7П 60

к

40

30

Ml1

'0

о

11 11 10

И 21 21 20

Г] Г-. " " '" 7 7 в 6 j

9 10 11 12 13 14 16 1в 17

Рис.4.16.«Что для вас лично наиболее ценно, значимо в жизни?»

!0. Свое дело

Красота

Интимная жизнь

Власть

Получение удовольствий

Престиж

Личная безопасность

Общение с природой

1. Здоровье

2 Реализация способностей

Общение с друзьями

Профессионализм

Семья

11езависимость. свобода

Творчество

Деньги 9. Успех

Рис. 4.15. «Чего бы вы больше всего хотели добиться в жизни?»

1. Семейного счастья 7. Быть свободным и независимым

2 Богатства 8. Сделать карьеру

3. Власти 9. Сланы

4 Стать квалифицированным специалистом 10. Принести пользу людям

5. Возможности ни во что не вмешиваться II. Другое

6 Реализовать свой талант, способности

В целом данные исследования показали: «пространство частной жизни» воспри нимается респондентами гораздо более комфортным, благополучным и устойчи

ЗАДАНИЕ 4.19. Сопоставьте ответы респондентов, представленные на рис.4.14, 4.15, 4.16. Покажите, в какой мере с помощью разных методик удается выявить сходные тенденции. Определите, насколько различа ется информация, полученная с помощью разных методических приемов. Подумайте, вы одинаково бы ответили на три сходных вопроса: Что, по вашему мнению, является для молодежи самым важным? Чего бы вы больше всего хотели добиться в жизни? Что для вас лично наиболее цен но, значимо в жизни?

Параметры

успеы

( «-»

означает

I -

хорошие,

верные

друзья

- высокий

заработок,

благополучие

-дело

по

душе,

интересная

работа

IV -

хорошие

отношения

в

семье

V -

возможность

поездить,

повидать

мир

VI-

уверенность

в

безопасности

VII

- удовлетворенность

в

интимной

жизни

VIII-

стать

мастером

своего

дела

Материальную обеспеченность отнесли к высшим ценностям в 1990 г. 42% молодых респондентов, в 1991 г. - 58%. Она поднялась с 8-го рангового места в 1939г. на 3-е в 1991 г. Выше респонденты поставили только любовь и семейное счастье, здоровье.

Доля молодых людей, назвавших среди высших ценностей духовность, сократилась с 16% (14-е ранговое место) до 12% (18-е ранговое место). Более 2/3 опрошенных не включили духовность в число качеств, необходимых в условиях перехода к рынку. Почти половина связывала этот переход со снижением уровня духовно-нравственной защищенности. Каждый третий участник опроса считал: переход к рыночной экономике еще больше размоет духовные ориентиры общества. Лишь каждый четвертый был уверен этот переход создаст условия для духовного оздоровления общества. Около 40% опрошенных не имели определенного мнения о возможном влиянии рыночной экономики на духовную жизнь общества. 27% были озабочены тем, как противостоять агрессии бездуховности. За последние годы фиксируется быстрое нарастание страха перед будущим. Весной 1993 г. уже каждый четвертый респондент боялся будущего

245

/о

60 50 -J 40 30 20 10 -|

о

62

65

5051

45

42 43

ГЧ

D Работающие D Студенты

20

10

16 15

24 1*П

13 «10 13

Д °Д. П,

Mfllfc

III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

Рис. 4.17. Представления молодых об успехе в жизни

отсутствие варианта ответа в опросе).

IX - душевное равновесие, чистая совесть

- знакомства, связи

- наличие своего дела, бизнеса

XII - возможность полнее проявить себя

- нетрудная работа, спокойная жизнь

- признание окружающих, слава

- власть, возможность командовать

- независимость, свобода

Область В Образование ■ Богатство Ш Связи, знакомства S Предприимчивость

ЗАДАНИЕ 4.20. Оцените: не устарели ли эти данные за прошедшие годы? Изменилось ли что-то в проявившихся в начале 1990-х годов тенденциях? Если да, то - е каком направлении?

Еще одна методика изучения ценностных ориентации была реализована в

рамках исследовательского проекта «Молодежь в обновляющейся России». Здесь в качестве общего индикатора ценностных ориентации использовался вопрос о понимании жизненного успеха. Конкретизацией общего подхода к успеху в жизни как индикатору ценностных ориентации являются попытки социологов определить: что молодые считают наиболее важным для достижения жизненного успеха?2 Что необходимо, чтобы сделать успешной свою жизнь?3 Готовы ли они преодолевать сложности жизни и добиваться успеха?4

![]()

0% 10% 20% 30% 40% Ы>% 60% 70% 60% 90% 100%

Рис.4.18. Что сегодня важнее всего для достижения успеха в жизни?

15

29 т

16

14

20 ■

15 •

10-

5

' Анореенкова А. Материалистические и постматериалистическис ценности в России,''Соиис. 1994. №11;

Молодежь России: тенденции, перспективы. М., 1993. С. 167-169.

1 Студент-99. Екатеринбург, 1999. С.35.

1 Молодежь- 97: надежды и разочарования/ Б.А. Нучкин и др. М., 1997. С.212.

1 Там же. С.220.

Рис. 4.19. Что необходимо, чтобы сделать успешной свою жизнь?

Иметь необходимые знакомства, связи 6. Удачное стечение обстоятельств

Обладать сильной волей 7. Затрудняюсь ответить

Нужно много работать 8. Иметь контакты в "криминальном мире"

Деньги 9 Другое

Иметь хорошее образование

□ да

246

Q затрудняюсь ответить

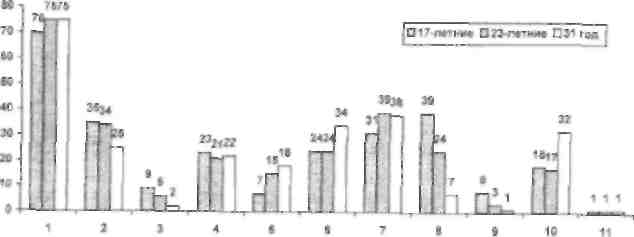

31 год 23-летние 17-летние

ЗЕ

3

gfijfe i =|^Ь

90% 100%

10% 20% 30% 40% 60% 60% 70% 80%

Рис.4.20. «Сегодня в жизни каждого человека возникает много проблем, сложностей. Считаете ли вы себя в силах их преодолеть, добиться успеха?»

Сопоставление этих данных с предшествующими исследованиями дает представление о динамике ценностных установок и ориентации молодежи: е все более определенно в молодежной среде проявляются ориентации на достижение личного успеха. Если установка на успех в 1970-е гг. была характерна для 10-15% респондентов, то в 1990-е гг. - для 60-70%. Истоки этого изменения состоят как в усилении роли индивидуалистических ориентации, так и в экстремальности современной жизненной ситуации в России;

для большинства молодых людей успех - это достижение прежде всего материального благополучия посредством карьеры, приобретения высокого социального статуса Важность общественного признания зачастую ставится под сомнение;

устойчива ориентация прагматического характера - на материальное благополучие. Она не должна оцениваться однозначно. А попытки такие были нередки - борьба с вещизмом и потребительством молодежи. Практицизм и прагматизм нередко связаны с эгоистическими устремлениями, чреваты нравственными издержками. Порой во имя их нарушаются нормы морали и законы. Но есть и другая сторона практицизма - стремление молодого человека обеспечить себе нормальное социальное положение, материальное благополучие, создать предпосылки для культурного досуга. А самое главное : прагматизм - реакция на бесконечные обещания и декларации, да и готовность к реальным конкретным делам,

наблюдается явное противоречие в жизненных установках. Жизненный комфорт, успех возможны прежде всего благодаря собственным усилиям, предприимчивости, но при наличии необходимых условий, в качестве которых выступают знакомства с нужными людьми, помощь влиятельных лиц. Практически одинаковое процентное распределение первых двух позиций является своеобразным репродуктивным отражением в сознании молодежи специфики российской экономики - эклектического сочетания в ней принципов двух разных зкономиче-

247 ских моделей социального устройства, рыночной и бюрократической. Дух предприимчивости, характерный для рыночной экономики, причудливо уживается с бюрократическим «рынком связей», определяющим пути и средства получения, достижения материальных, статусных, профессиональных благ и ценностей Однако сопоставление полученных данных с результатами аналогичных исследований последнего десятилетия позволяет наряду с преемственностью «старых» ценностей зафиксировать параллельную, устойчивую и активно реализующуюся тенденцию. В одном из первых исследований экономических ориентации молодежи в канун рыночных реформ(1991 г.)1 - «умение устанавливать связи с нужными людьми» - признавалось молодыми респондентами приоритетным, оставляя далеко позади себя предприимчивость, инновационность, образованность. Конкурентность данных мотивационных факторов в ценностном сознании молодежи в конце 1990-х гг. свидетельствует о ее ценностной переориентации;

на смену патерналистским и в какой-то мере инфантилистским настроениям («Я могу чего-то добиться в жизни только благодаря помощи извне») приходит осознание необходимости прежде всего личностных, деятельностных усилий («Мой успех зависит от меня, от моей предприимчивости»). Немаловажную роль в установках респондентов отводится образованию, которое выступает в качестве основы, фундамента для будущей успешной жизни;

изменилось мнение молодых людей о способах достижения успеха Если еще в начале 1990-х годов главным считалось везение, стечение обстоятельств, умение рисковать, а уровень образования не играл существенной роли, то в последнее время он становится все более значимым фактором достижения успеха. Сохраняется высокий престиж дела по душе. Но одновременно резко снижается ориентация на профессиональное мастерство. Рыночные отношения «дикого» типа создают возможности быстрого обогащения независимо от уровня образования и квалификации;

характерная черта последних лет - заметное разделение в сознании молодежи карьеры, славы, власти. Если стремление сделать карьеру определяет жизненные цели 36-37% студентов, то желание славы свойственно 5-6%, власти 7-12%, и эти позиции занимают самое низкое ранговое место в их ценностной шкале. По-прежнему невысок престиж нетрудной работы, спокойной жизни (но у студентов такая ориентация растет), возможности командовать людьми;

на первом же месте - желание семейного счастья. Наиболее приоритетные

1 Молодежь России и рынок. Екатеринбург; Челябинск, 1991.

248 ценности - здоровье, семья, друзья;

• усиливается значимость безопасности (особенно - у работающих);

не происходит поворота молодых людей к духовно-нравственным ценностям, к самореализации личности.. Снижается активность в сфере потребления духовных ценностей, в целом снижается уровень духовности молодежи. Возникает острая необходимость восстановления любви к Отчизне и к собственной культуре, устранения дефицита национального и личного самоуважения;

происходит снижение престижа ряда традиционных (инженерной, педагогической и др.) профессий и усиление прагматических настроений. Развиваются ориентации в профессиональном и жизненном самоопределении на перспективу -на трудоустройство в негосударственном секторе, малом и среднем бизнесе, возрастает резкое расхождение этих ориентации с направленностью и характером профподготовки,

противоречиво изменяется ценностное восприятие молодыми межпоко-ленческих взаимоотношений - с одной стороны, возрастает их стремление к самостоятельности, автономности, независимости; с другой - растет значение родительской семьи для них, усиление их зависимости от нее;

возрастает роль неформальных, межличностных отношений в молодежной среде, утверждается связанный с этим противоречивый подход к традиционным институтам (особенно - к браку, семье);

усиливается аполитичность, сочетающаяся с нарастающим негативизмом, социальным протестом;

утверждается причудливое сочетание оптимизма (в отношении социальных и личностных перспектив) и пессимизма (в отношении возможностей трудоустройства по специальности и получаемой профессии), распространяются ориентиры ноувизма (жить сегодняшним днем).

Представления о кризисе идеалов и ценностей молодых нуждаются в серьезном уточнении. Да, во многом разрушились многие идеологемы, политизированные иллюзии и стереотипы. Однако сфера нравственности, ориентация на порядочность и искренность в межличностных отношениях оказалась более устойчивой. И это - при всех издержках - позитивный момент.

ЗАДАНИЕ 4. 21. Обсудите на семинаре отмеченные тенденции. Согласны ли вы с выводами социологов о динамике ценностных ориентации моло дежи? Как - на основе своего жизненного опыта - вы могли бы скорректи- ровать и дополнить эти выводы?

249 Изучение ценностных ориентации молодежи в социологическом исследовании традиционно определяется двумя основными направлениями:

выявление целевых установок респондентов или терминальных ценностей. раскрывающих общую направленность поведения молодого человека на основе формирования его жизненно важных целей, определения основных сфер самореализации и самовыражения;

характеристика инструментальных ценностей - представлений опрашиваемых о допустимых, возможных, признаваемых средствах достижения жизненных целей.

Анализ приоритетности терминальных или инструментальных ценностей, умение их соотносить и уравновешивать позволяет выявить применительно к молодежи одну из важнейших аксиологических характеристик её деятельности - соотношение цели и средств - в самом широком диапазоне: от утопической ориентации на благородные, но недостижимые (по крайней мере, - при сегодняшних средствах и людях) цели - до ориентации «все средства хороши», «цель оправдывает средства». Как часто этот подлый принцип служил (да и сегодня служит) эффективным инструментом обмана доверчивых масс, которые зачастую «обманываться рады». Молодежь - в силу недостаточности социального и жизненного опыта -представляет собой особенно уязвимую в этом отношении группу, что и продемонстрировали «цветочные» революции на постсоветском пространстве

ЗАДАНИЕ 4. 22. А как соотносятся цели и средства лично вами, вашими друзьями и знакомыми, в молодежной среде в целом?

Наконец, аксиологический анализ современной российской молодежи будет не-попным, если обойти проблемы межпоколенческого аспекта ценностных отношений. Особого внимания заслуживают, в частности, такие проблемы:

каков характер ценностного взаимодействия молодого и старшего поколений -преемственность ценностей, конфликт или разрыв?

по отношению к каким социальным и жизненным ценностям позиции поколений наиболее близки, а к каким - они наиболее расходятся?

испытывают ли молодые люди непонимание и враждебность со стороны старших, если да - то в какой степени?

проявляют пи молодые люди нетерпимость и враждебность по отношению к старшим, если да - то в какой степени?