- •Тема 7. Социально-экономическая и финансовая статистика

- •Статистика материальных оборотных средств

- •Статистика рынка труда.

- •Статистика производительности труда.

- •1) Обобщающие показатели:

- •2) Частные показатели:

- •3) Вспомогательные показатели:

- •Статистика оплаты труда

- •109. Статистика рентабельности.

- •110. Понятие и система показателей уровня жизни населения

- •111. Показатели прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации продукции

- •1. Расчет прибыли

- •2. Расчет влияния факторов на прибыль от реализации

- •112. Статистика государственного бюджета

- •113. Статистика денежного обращения и кредита

- •1. Статистика денежного обращения

- •2. Статистика кредита

- •114. Изучение структуры доходов государственного бюджета: налоговые и неналоговые доходы и другие поступления и сборы.

- •114. Государственный долг

- •115. Формирование бюджета и показатели статистики государственного бюджета в России

- •Глава 4 Статья 20 бк рф «Классификация доходов бюджетов»

- •Глава 4 Статья 21 бк рф «Классификация расходов бюджетов»

- •Глава 4 Статья 23 бк рф «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов»

- •116. Статистика денежного обращения

- •117. Статистика страхового рынка

- •118.Статистика цен.

- •119. Виды кредитов и показатели статистики кредита

- •120.Инфляция и ее влияние на социально-экономические явления.

120.Инфляция и ее влияние на социально-экономические явления.

Инфляция – сложное многофакторное явление, характеризующее нарушение воспроизводственного процесса, присущее экономике, использующей бумажно-денежное обращение, и сопровождаемое ростом цен в настоящем периоде по сравнению с прошлым.

По темпам выделяют:

• ползучую инфляцию или умеренную, характерную для промышленно развитых стран (темп роста составляет по разным оценкам от 3 до 10% в год);

• галопирующую инфляцию – для развивающихся стран и стран с переходной экономикой (до 100% в год);

• гиперинфляцию (до 100% в год).

суперинфляция (до 10000% и > в год).

Стагфляция (стагнация + инфляция) – состояние экономики, характеризующееся застоем (низкими темпами экономического роста), наличием инфляции и ростом безработицы.

Дезинфляция – снижение темпов роста инфляции или ее полное прекращение.

Статистика исследует и другие виды инфляции, классифицированные на основании по месту и периоду возникновения. Так, выделяют от глубины исследования:

* открытую инфляцию (параллельный процесс инфляции спроса и издержек),

*структурную инфляцию (возникает в периоды структурных перестроек и сопровождается макроэкономической межотраслевой несбалансированностью) и

* подавленную инфляцию (возникает в условиях регулируемых цен, вследствие чего появляется товарный дефицит и избыток денежной массы).

от объекта исследования:

- национальная;

- региональная;

-мировая.

от точности прогноза хоз. субъектов:

- прогнозируемая;

-непрогнозируемая.

Причины инфляции можно разделить на две категории:

Внутренние факторы:

Неденежные – диспропорции в развитии экономики, государственно-монополистическое ценообразование;

Денежные – дефицит бюджета (90 годы), неконтролируемая эмиссия, увеличение массы, необеспеченных кредитных денег (векселей) за счет которых в 90-е годы покрывалась нехватка оборотных средств у предприятий.

Внешние факторы:

Мировые кризисы (сырьевой, энергетический, валютный), вывоз капитала за рубеж, рост цен на оборудование и технологии на мировом рынке, которые российские предприятия должны закупать, следовательно наши предприятия должны платить таможенные пошлины за ввоз этого оборудования, а значит цены на конечную продукцию вырастут.

Основной причиной возникновения инфляции является нарушение товарно-денежного равновесия, вызываемое в той или иной форме переполнения сферы денежного обращения избыточной денежной массой.

Инфляцию измеряют, как правило, с помощью индексов цен. Индекс – относительный показатель, характеризующий изменение какой-либо величины, в данном случае изменение цен. В зависимости от товаров, включаемых в расчет показателя, выделяют индивидуальный индекс цен и общий, или агрегатный.

Индивидуальный индекс цен отражает изменение цены на отдельный вид товара, продукции, услуги, и определяется по формуле I = Pi /P0

где Pi ,P0 –фактические цены соответственно в отчетном и базисном периодах.

Агрегатный индекс цен позволяет определить изменение цен по группе товаров, продукции, услуг.

Индексы розничных цен определяют только на те товары и услуги, которыми пользуются определенные слои населения, чаще всего рабочие и служащие. Индексы указанного вида относятся к так называемым индексам потребительских цен. Расчет индексов розничных цен производится относительно состава рыночной корзины в базисном году (взвешивание на постоянной основе). В настоящее время в товарные наборы индексов в промежутках между их пересмотрами включаются новые товары и параллельно исключаются устаревшие. Тем самым твердые товарные наборы превратились в переменные товарные наборы.

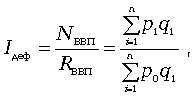

Дефлятор ВВП (Iдеф ) характеризует степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг, которые производятся и потребляются в данной стране. Он рассчитывается как отношение номинального ВВП (NВВП ) к реальному ВВП (RВВП ):

(18.4)

(18.4)

где

![]() -

валовой продукт исследуемого периода

в текущих ценах;

-

валовой продукт исследуемого периода

в текущих ценах;

![]() -

валовой продукт в ценах базисного

периода.

-

валовой продукт в ценах базисного

периода.

Покупательная способность рубля:

I покуп. сп-ть рубля = 1/ Iдеф. ИПЦ

Дефлятор ИПЦ:

Iдеф. ИПЦ = ∑p1*q0/∑p0*q0

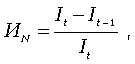

В статистическом анализе инфляции используется также показатель нормы инфляции (ИN ), который определяется по формуле

(18.5)

(18.5)

где It и It-1 - индексы смежных периодов.

Норма инфляции отражает процентное изменение уровня инфляции за данный период времени.

Для наглядности характеристики и интерпретации инфляции в зависимости от ее темпов рекомендуется пользоваться либо темпом инфляции, выраженным в процентах – при значениях индекса инфляции до 200%, либо соответственно индексом инфляции, выраженным в разах – при более высоких темпах изменения цен. Так, индекс инфляции 120% означает, что в среднем цены увеличились на 20% (это темп инфляции) или в 1,2 раза; индекс инфляции 360% означает, что цены в среднем увеличились в 3,6 раза.

Поэтому всегда необходимо указывать следующие моменты при количественной характеристике инфляции:

Выбранный индикатор – индекс или темп;

Период, к которому данный индекс (или темп) инфляции относится (обычно используется год, месяц или день).

Для учета и характеристики темпов инфляции в советское время традиционно использовался индекс Пааше; в западной практике применяется индекс Ласпейреса. Этот индекс обладает рядом весьма серьезных преимуществ перед индексом Пааше. В частности, имея данные о значениях индекса Ласпейреса в двух произвольно выбранных годах, легко исчислить, как изменились цены в период между этими годами (индекс Пааше сделать этого не позволяет из-за различия в весовых коэффициентах). Эта особенность имеет значение в ретроспективном анализе, когда приходится принимать во внимание балансовые оценки долгосрочных активов, приобретенных в разные годы и отражаемых в балансе по ценам приобретения. С помощью индексов Ласпейреса легко построить аналитический баланс, в котором ценовые различия элиминированы.

Основная проблема при использовании любого индекса – это выбор весов (q), и базисного периода. В качестве весов могут использоваться, например, данные о научно обоснованных нормах потребления товаров; базисный период выбирают произвольно.