- •Оглавление

- •Глава 1. Химическая термодинамика процессов горения

- •Глава 2. Кинетика химических реакций горения…………………30

- •Глава 3. Процессы теплообмена на пожаре ……………………….49

- •Глава 4. Свойства и поведение веществ в раздробленном

- •Предисловие

- •Химическая термодинамика процессов горения и его прекращения Общие положения

- •Расчет стандартной энтальпии, стандартной энтропии, стандартной энергии Гиббса реакции горения при температуре 298 k

- •1.2. Изменение энергии Гиббса − критерий направленности протекания реакция горения

- •Расчет стандартной изобарной теплоемкости реакции горения при заданной температуре

- •Расчет изменения стандартной энтальпии реакции горения в зависимости от температуры

- •Расчет изменения стандартной энтропии реакции горения в зависимости от температуры

- •Расчет изменения стандартной энергии Гиббса реакции горения в зависимости от температуры

- •Примеры решения задач

- •Термодинамические свойства, необходимые для расчета изменения изобарной

- •1.24. Рассчитайте значения термодинамических характеристик горения (с , rН , rS , rG ) веществ при заданной температуре т согласно данным табл. 1.4.

- •Контрольные вопросы

- •Кинетика химических реакций горения Общие положения

- •2.1. Скорость реакции горения

- •2.2. Влияние температуры на скорость горения. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса

- •Примеры решения задач

- •Контрольные вопросы

- •Процессы теплообмена на пожаре Общие положения

- •Перенос теплоты теплопроводностью

- •3.2. Конвективный теплоперенос на пожаре

- •3.3. Теплоперенос излучением от пламени

- •Примеры решения задач

- •Контрольные вопросы

- •Свойства и поведение веществ в раздробленном (дисперсном) состоянии Общие положения

- •4.1. Количественные характеристики веществ в раздробленном состоянии

- •4.2. Поверхностное натяжение воды и материалов

- •4.3. Свойства дисперсных материалов

- •4.4. Особенности горения пылей и порошков

- •Примеры решения задач

- •Контрольные вопросы

Кинетика химических реакций горения Общие положения

Химическая термодинамика не может ответить на вопросы о том, как долго осуществляется данный процесс и какова его скорость. Эти вопросы как механизм химической реакции, в том числе реакции горения, изучаются химической кинетикой.

Химическая кинетика содержит два основных раздела:

1) формальная кинетика (формально-математическое описание скорости химической реакции без учета действующего механизма);

2) учение о механизмах химических взаимодействий.

Основной кинетической характеристикой в химическом процессе является скорость реакции.

Скорость химической реакции есть изменение концентрации реагирующих веществ в единице объема за единицу времени. Ее размерность [кг/(м3·с) или моль /(м3·с)].

В случае односторонних (необратимых) химических реакций, какими являются рассматриваемые реакции горения, концентрации исходных веществ во времени постоянно уменьшаются (ΔСисх < 0), а концентрации продуктов реакции увеличиваются (ΔСпрод > 0). Определение средней скорости реакции в интервале времени от начала реакции 1 до ее окончания 2 (Δ = 2 − 1) рассматривается следующим образом:

![]() .

(2.1)

.

(2.1)

В различных интервалах времени средняя скорость химической реакции может иметь разные значения. Истинная (мгновенная) скорость реакции определяется как производная концентрации исходного вещества по времени:

![]() .

(2.2)

.

(2.2)

(Знак "минус" означает, что количество реагирующего вещества уменьшается через накопление одного из продуктов реакции).

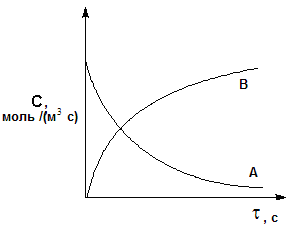

Скорость

реакции, как правило, уменьшается с

течением времени. Графическое

изображение зависимости концентрации

реагентов от времени называется

кинетической

кривой

С

=

f![]() (рис. 2.1).

(рис. 2.1).

Рис. 2.1. Кинетические кривые для исходных веществ (А) и

продуктов реакции (В)

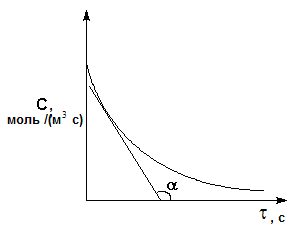

Графически

скорость реакции выражается величиной

углового коэффициента касательной в

точке кинетической

кривой, соответствующей

выбранному моменту времени

(рис. 2.2).

Истинная скорость реакции в данный

момент времени равна по абсолютной

величине тангенсу угла наклона

касательной: ![]() .

(2.3)

.

(2.3)

Рис. 2.2. Графическое определение скорости реакции

Скорость химической реакций, в том числе реакции горения, зависит от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, давления, наличия катализаторов, состояния поверхности раздела фаз, условий тепло-, массообмена и т.д.

2.1. Скорость реакции горения

Одной из задач химической кинетики является определение состава реакционной смеси (т.е. концентраций всех реагентов) в любой момент времени, для чего необходимо знать зависимость скорости реакции от концентраций. В общем случае, чем больше концентрации реагирующих веществ, тем больше скорость химической реакции.

Различают кинетику гомогенных реакций и кинетику гетерогенных реакций. В гетерогенных системах процесс химического взаимодействия состоит из двух последовательных стадий:

диффузии реагирующих веществ к поверхности раздела фаз;

химического взаимодействия на поверхности.

Скорость процесса определяется наиболее медленной стадией, которая называется лимитирующей или определяющей стадией. Если скорость процесса определяется химическим взаимодействием веществ на поверхности, то говорят, что реакция протекает в кинетической области. Если же определяющей является стадия диффузии, то считается, что реакция протекает в диффузионной области. Скорости в кинетических и диффузных областях могут очень сильно различаться.

Уравнение процесса горения в общем виде можно записать следующим образом:

n ГВ + m ОК = S ni ПГi,

где ГВ и ОК − химические формулы горючего вещества и окислителя; ПГi − химическая формула i-го продукта горения; n, m, ni − стехиометрические коэффициенты при соответствующих веществах.

Согласно закону действующих масс при постоянной температуре скорость химической реакции прямо пропорциональна концентрациям реагирующих веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов.

Для гомогенных реакций скорость реакции определяется по выражению

![]() ,

кг/(м3с),

(2.4)

,

кг/(м3с),

(2.4)

где k – константа скорости реакции (коэффициент пропорционально

сти, численно равный скорости реакции при концентрациях всех реа-

гирующих веществ, равных 1 моль/л); Сгор – концентрация горючего

вещества, кмоль/м3; Сок – концентрация окислителя, кмоль/м3; m и n

– стехиометрические коэффициенты при концентрациях горючего и

окислителя.

Для гетерогенных систем скорость реакции рассчитывают как

![]() ,

кг/(м3·с).

(2.5)

,

кг/(м3·с).

(2.5)

Концентрация твердого вещества в ходе реакции практически не изменяется.

Например, скорость реакции горения пропана в кислороде

С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О ;

выразится

уравнением ![]() =

k

[С3Н8][О2]5.

=

k

[С3Н8][О2]5.

Скорость реакции горения бутана в воздухе

С4Н10 + 6,5(О2 + 3,76 N2) = 4СО2 + 5Н2О + 6,5·3,76 N2 ;

= k [С4Н10][(О2 + 3,76N2)]6,5.

Если в реакции горения наряду с парами и газами участвуют еще и твердые вещества, то скорость реакции, протекающей на поверхности вещества, изменяется только в зависимости от концентрации газообразных компонентов. Эта зависимость выражается уравнением

= k [О2]n. (2.6)

Например, скорость горения серы или угля выражается математическим уравнением

S + (O2 + 3,76 N2) = SO2 + 3,76 N2 ;C + (O2 + 3,76N2)= CO2 + 3,76 N2 ;

= k [О2].

Зависимость скорости реакции от концентраций реагирующих веществ определяется экспериментально и называется кинетическим уравнением химической реакции.

Показатель степени при концентрации каждого из реагирующих веществ в кинетическом уравнении химической реакции (соответственно m и n) называется частным порядком реакции по данному компоненту. Знание частных порядков реакции позволяет определить вклад того или иного компонента в скорость химической реакции. Сумма показателей степени в кинетическом уравнении химической реакции (m + n) представляет собой общий порядок реакции.

Следует подчеркнуть, что порядок реакции определяется только из экспериментальных данных и не связан со стехиометрическими коэффициентами при реагентах в уравнении реакции. Стехиометрическое уравнение реакции представляет собой уравнение материального баланса и никоим образом не может определять характера протекания этой реакции во времени. Суммарное уравнение реакции горения, которая является многостадийной и зачастую цепной, как правило, не отражает истинного механизма ее протекания, поэтому порядки реакции в уравнении далеко не всегда совпадают со значением стехиометрических коэффициентов в уравнении.

В химической кинетике принято классифицировать реакции по величине общего порядка реакции. Реакции могут быть нулевого, 1-го, 2-го, 3-го, а также дробного порядка (для сложных реакций, протекающих через промежуточные стадии). В случае протекания сложной многостадийной реакции, в частности для процессов горения, порядок реакции может принимать значения выше трех. В этом случае его следует называть формальным, не учитывающим механизм, а только отражающим стехиометрические коэффициенты при реагентах в уравнении реакции.

Для определения частных порядков используется несколько методов. Наиболее простой метод подстановок. Суть его заключается в следующем. Экспериментальные данные зависимости концентрации от времени С = f() подставляют в кинетические уравнения для различных порядков и определяют, при использовании какого уравнения константа скорости реакции постоянна (k = const). Иногда используют графический вариант этого метода. При получении прямой в координатах lgC(τ) реакция 1-го порядка, 1/С(τ) 2-го порядка, 1/С2(τ) 3-го порядка.