- •Часть I

- •Содержание.

- •Лабораторный практикум:

- •Измерения, их погрешности и обработка результатов измерений.

- •Обработка результатов прямых измерений.

- •II. Значащие и запасные цифры в числах и вычислительные операции с этими числами.

- •III. Обработка и представление результатов косвенных измерений.

- •Некоторые числа и физические константы, используемые при расчетах:

- •Формулы для приближенных вычислений

- •Некоторые математические формулы и соотношения:

- •Тригонометрические формулы

- •Формулы дифференциального и интегрального исчислений

- •Определение удельной теплоты плавления льда калориметрическим методом

- •§1. Характеристики процессов теплообмена.

- •§2. Энергетика фазовых переходов при плавлении и кристаллизации.

- •§3. Экспериментальные закономерности для процессов плавления.

- •§4. Общие принципы калориметрических измерений.

- •§5. Определение удельной теплоты плавления льда при атмосферном давлении (определяется по барометру и пересчитывается в Па с учетом 3х значащих цифр).

- •Расчеты.

- •Контрольные вопросы:

- •Литература:

- •Теоретическая часть:

- •§1. Основные понятия.

- •§2. Законы изопроцессов и уравнение Клапейрона (уравнение для любых реальных идеальных газов).

- •§3. Уравнение состояния однокомпонентного идеального газа – уравнение Клапейрона-Менделеева.

- •§4. Физический смысл универсальной газовой постоянной.

- •§5. Давление. Разность давлений. Измерение давления и разности давлений.

- •I. Экспериментальное определение r методом откачивание воздуха из сосуда определенного объема.

- •II. Определение r методом впрыскивания в сосуд с воздухом легко испаряющейся жидкости.

- •Результаты эксперимента и обработки данных представлены в таблице №2.

- •Контрольные вопросы:

- •Теоретическое введение

- •§1. Внутренняя энергия идеального газа

- •§3. О воздухе.

- •§4. Адиабатный и политропический процессы.

- •§4А. Постройте графики изопроцессов, включая адиабатный, в различных координатах:

- •§4Б. Политропические процессы при различных “n” и их графическое представление.

- •§6. Экспериментальное определение для воздуха.

- •1. Описание метода Клемана и Дезорма (приближение Клемана-Дезорма).

- •2. Измерения и обработка результатов.

- •Контрольные вопросы:

- •Литература:

- •Определение коэффициента внутреннего трения воздуха.

- •Явления переноса

- •§ 1. Феноменологическое описание явлений переноса

- •§2. Модель явления внутреннего трения в идеальном газе.

- •Экспериментальное определение коэффициента внутреннего трения η в газовых средах (в воздухе)

- •§3. Вывод рабочей формулы (формулы Пуазейля) для определения коэффициента вязкости .

- •§4. Методы экспериментального определения и обработка результатов измерений.

- •4.1. По методу натекания воздуха из атмосферы через капилляр в разряженную среду.

- •4.2. По выталкиванию воздуха через капилляр в атмосферу.

- •Измерения и обработка данных для первого и второго предлагаемых методов.

- •4.3. По натеканию воздуха через капилляр в разреженную среду.

- •§5. Расчёт средней длины свободного пробега ( ) и эффективного диаметра молекулы воздуха

- •Контрольные вопросы:

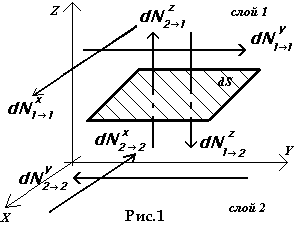

§2. Модель явления внутреннего трения в идеальном газе.

Очевидно, что механизм явлений переноса в идеальном газе один и тот же и он обусловлен тепловым хаотическим движением молекул. Именно этот переход молекул из одного слоя в другой и сопровождается передачей импульса направленного движения от слоя к слою.

1.

Рассмотрим тепловое движение молекул

в приближении, что все молекулы разделились

на 6 одинаковых потоков, параллельных

координатным осям (приближение Джоуля).

Таким образом, 1/6 всех молекул будет

двигаться снизу – вверх, 1/6 – сверху –

вниз. Только молекулы этих двух потоков

и будут участвовать в передаче количества

движения (импульса).

1.

Рассмотрим тепловое движение молекул

в приближении, что все молекулы разделились

на 6 одинаковых потоков, параллельных

координатным осям (приближение Джоуля).

Таким образом, 1/6 всех молекул будет

двигаться снизу – вверх, 1/6 – сверху –

вниз. Только молекулы этих двух потоков

и будут участвовать в передаче количества

движения (импульса).

2. Количество молекул, переходящих через площадку dS за время d

из

слоя 1 в слой 2:

из

слоя 2 в слой 1:

![]() Так

как накопления молекул нигде нет, то

Так

как накопления молекул нигде нет, то

где:

n и

![]() - характеристики газовой среды в месте

нахождения площадки dS.

- характеристики газовой среды в месте

нахождения площадки dS.

![]() -

средняя

скорость теплового движения молекул.

-

средняя

скорость теплового движения молекул.

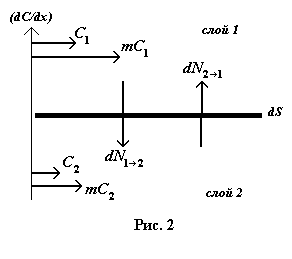

4 .

Молекулы различных слоев движутся с

разными скоростями направленного

движения. Допустим , что C1

>

С2.

Тогда

итоговая потеря импульса слоем 1 через

площадку dS

за время

d

будет

равен:

.

Молекулы различных слоев движутся с

разными скоростями направленного

движения. Допустим , что C1

>

С2.

Тогда

итоговая потеря импульса слоем 1 через

площадку dS

за время

d

будет

равен:

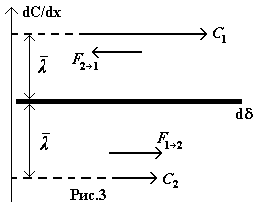

Для фиксации скоростей С1 и С2 учтём, что С1 и С2 надо относить к тем молекулам, которые переходят через площадку dS после последнего столкновения. Т.к. последнее столкновение разные молекулы испытывают на разных расстояниях от площадки dS, то в усредненном варианте это расстояние равно средней длине свободного пробега

(рис. 3).

(рис. 3).

![]()

![]()

« -»

указывает на то, что С2

–

С 1

<

0 и

характеристики (dC/dx)>0

и

>0

-»

указывает на то, что С2

–

С 1

<

0 и

характеристики (dC/dx)>0

и

>0

6. Слой с большей скоростью направленного движения ускоряет более медленный слой и наоборот.

![]()

С другой стороны по закону Ньютона,

![]()

Следовательно:

![]() (2.1)

(2.1)

Экспериментальное определение коэффициента внутреннего трения η в газовых средах (в воздухе)

Все установки, предлагаемые в лабораторном практикуме для определения коэффициента вязкости и других характеристик воздуха, основаны на проталкивании газовой среды через капилляр (иглу шприца) с фиксированными значениями длины и сечения путем создания на концах иглы разности давлений - Р.

§3. Вывод рабочей формулы (формулы Пуазейля) для определения коэффициента вязкости .

П ри

установившемся ламинарном течении

скорости движения бесконечно тонких

слоёв воздуха, на различных расстояниях

от оси капилляра, различны.

ри

установившемся ламинарном течении

скорости движения бесконечно тонких

слоёв воздуха, на различных расстояниях

от оси капилляра, различны.

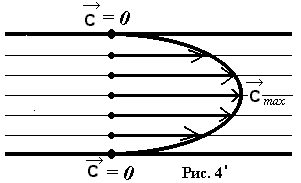

Е сли

считать, что для слоя, прилегающего к

стенкам капилляра, имеет место явление

прилипания, то скорость этого слоя равна

нулю. Наибольшая скорость будет на

осевой линии капилляра (рис.4’).

Вследствие различия скоростей слоёв

между ними возникнут силы внутреннего

трения. При установившемся движении

сила вязкости, действующая на элементарный

цилиндрический объём и приложенная к

боковой поверхности цилиндра,

уравновешивается разностью сил давления,

действующих на основания этого выделенного

цилиндра.

сли

считать, что для слоя, прилегающего к

стенкам капилляра, имеет место явление

прилипания, то скорость этого слоя равна

нулю. Наибольшая скорость будет на

осевой линии капилляра (рис.4’).

Вследствие различия скоростей слоёв

между ними возникнут силы внутреннего

трения. При установившемся движении

сила вязкости, действующая на элементарный

цилиндрический объём и приложенная к

боковой поверхности цилиндра,

уравновешивается разностью сил давления,

действующих на основания этого выделенного

цилиндра.

З![]() апишем

уравнение установившегося равномерного

протекания несжимаемой вязкой среды

по трубке длинной dx

и радиусом

r.

апишем

уравнение установившегося равномерного

протекания несжимаемой вязкой среды

по трубке длинной dx

и радиусом

r.

О![]() тметим,

что равнодействующая сил давления

направлена по потоку (вдоль оси x),

а сила вязкого трения, приложенная к

боковой поверхности цилиндрического

объема - против потока. Произведя

сокращение и разделив на dx, получаем

для установившегося направленного

движения:

тметим,

что равнодействующая сил давления

направлена по потоку (вдоль оси x),

а сила вязкого трения, приложенная к

боковой поверхности цилиндрического

объема - против потока. Произведя

сокращение и разделив на dx, получаем

для установившегося направленного

движения:

Величина градиента давления dр/dx не зависит от радиуса r, т.к. давление p = p(x) и в поперечном сечении (x = const) не меняется. Это позволяет решить дифференциальное уравнение, сведя его к виду:

У![]()

![]() равнение

(3.2) позволяет рассчитать распределение

скоростей, полагая, что у стенок трубы

эта скорость равна нулю. После

интегрирования получаем:

равнение

(3.2) позволяет рассчитать распределение

скоростей, полагая, что у стенок трубы

эта скорость равна нулю. После

интегрирования получаем:

Параболическое распределение скоростей графически изображено на рисунках 4’ и 4 данного параграфа.

При установившемся ламинарном течении несжимаемой вязкой среды по капилляру радиуса r ее объем, протекший через сечение будет определяться формулой Пуазейля:

![]() (3.4)

(3.4)

где:

V -объём воздуха, протекающего через сечение капилляра за время τ;

η- коэффициент динамической вязкости;

Δp- разность давлений в начале и в конце капилляра;

l- длина капилляра.

Так

как в нашем случае измерение проводятся

при небольших разностях давлений на

концах капилляра, то течение воздуха

по капилляру можно считать ламинарным,

а газ несжимаемым (![]() ).

Следовательно, к расчётам V

и

применима формула Пуазейля.

).

Следовательно, к расчётам V

и

применима формула Пуазейля.

![]() (3.5’)

(3.5’)

Учтя,

что

![]() р

= р1 – р2 =

gh,

где ρ -

плотность манометрической жидкости (в

учебных лабораториях обычно используется

вода), будем иметь:

р

= р1 – р2 =

gh,

где ρ -

плотность манометрической жидкости (в

учебных лабораториях обычно используется

вода), будем иметь:

![]() (3.5)

(3.5)