- •Лекция №6 -7. Проблемные компоненты электротехнической промышленности.

- •Воздушный разрядник закрытого или открытого типа (трубчатый разрядник)

- •Вентильный разрядник

- •Ограничитель перенапряжений нелинейный (опн)

- •Намагничивающий ток и ток холостого хода

- •Комплексные уравнения и векторная диаграмма реального трансформатора

- •Определение параметров схемы замещения

- •Опыт холостого хода

- •Опыт короткого замыкания

- •Силовые трансформаторы

- •Магнитное поле катушки с синусоидальным током

- •Круговое вращающееся магнитное поле двух- и трехфазной обмоток

- •Магнитное поле в электрической машине

- •Конструкция

- •Распределенная обмотка статора

- •Принцип действия

- •Конструкция

- •Принцип действия синхронного двигателя

- •Двигатели с постоянными магнитами

- •Реактивные двигатели

- •Гистерезисные двигатели

Лекция №6 -7. Проблемные компоненты электротехнической промышленности.

При эксплуатации электроэнергетических систем довольно часто возникает необходимость отключения или подключения потребителей электроэнергии, а также снятия питания с отдельных участков системы для проведения обслуживания. Кроме того, важно обеспечить как можно более быстрое отключение от системы участков с повреждениями, вызывающими протекание токов короткого замыкания для сохранения электроснабжения остальной части системы. Все вышеперечисленные операции требуют выполнения отключений (коммутаций) электрического тока, что является особенно непростой задачей в случае отключения поврежденного участка, когда величина отключаемого тока (ток короткого замыкания) может достигать десятков тысяч ампер, а время, отведенное на отключение аварийной части системы ограничено промежутком 50-100 миллисекунд.

Любое изменение в электроэнергетической системе, будь то создание нового пути протекания тока в случае замыкания выключателя, или исчезновение существующего пути при его размыкании, приводит к возникновению электрического переходного процесса, который, по сути, является перераспределением накопленной энергии между индуктивными и емкостными элементами системы, сопровождающим ее переход из одного установившегося состояния в другое. Такие явления обычно сопровождаются возникновением в системе высокочастотных перенапряжений, оказывающих стрессовые воздействия на коммутационный аппарат и систему в целом.

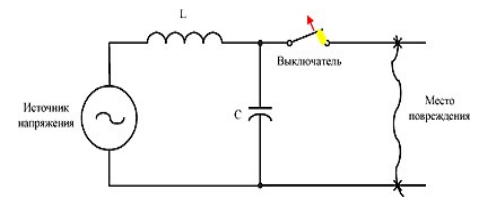

На рис. 1 схематически показан процесс отключения аварийного участка, при этом электрическая цепь сокращается на величину аварийного участка. Нагрузка, которая питается через выключатель, на схеме не показана, поскольку возникшее короткое замыкание отсекает ее от источника энергии.

Рис.1. Процесс отключения аварийного участка

На схеме указаны элементы цепи:

L - индуктивность линии, ограничивающая величину тока КЗ в аварийной точке;

С - паразитная емкость цепи.

Активное сопротивление линии и прочие факторы, определяющие потери настолько незначительны, что ими можно пренебречь. Контакты выключателя размыкаются, отключая аварийный ток.

Когда контакты, по которым протекает ток, размыкаются, независимо от типа дугогасящей среды, в которой находятся контакты (вакуум, жидкость или газ), между ними возникает электрическая дуга. Имея достаточную электрическую проводимость, возникшая между контактами дуга обеспечивает току короткого замыкания путь для его дальнейшего протекания. Для цепи, изображенной на Рис. 1, ток, имея практически индуктивный характер, отстает от напряжения источника на 90º, таким образом, когда ток подходит к естественному нулю, напряжение источника достигает своего максимального значения (рис. 2).

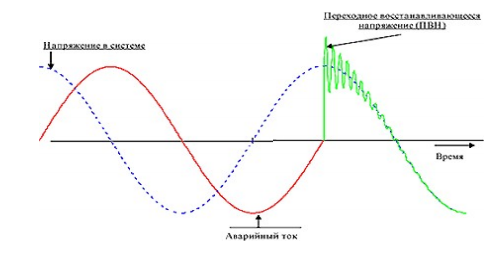

Рис.2. Осциллограммы тока и напряжения при отключении аварийного участка.

Рис. 2 показывает ток выключателя (красная кривая) и напряжение на контактах выключателя при выполнении коммутации (зеленая кривая). До тех пор, пока между контактами выключателя существует дуга, существует и напряжение между контактами выключателя, называемое напряжением на дуге. Дуга, горящая в вакууме, характеризуется весьма низким значением напряжения на дуге, поэтому на графике ее практически не видно. При переходе тока через естественный нуль, дуга в промежутке между контактами гаснет, исчезает мостик для протекания тока по контактам, и ток от источника переходит в паразитную емкость линии С, заряжая ее до напряжения источника (фактически на разомкнутых контактах выключателя восстанавливается напряжение источника). Поскольку цепь, образовавшаяся после размыкания выключателя (Рис. 1) является индуктивноемкостной, то восстановление напряжение на контактах выключателя имеет резонансный характер, а кривая, описывающая этот процесс, представляет собой кривую напряжения источника, на которую наложены затухающие высокочастотные (с естественной частотой цепи, Рис. 1) колебания переходного процесса. Высокочастотное напряжение, возникающее на контактах выключателя после отключения тока носит название переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН). Таким образом, задача отключения тока, по сути дела, сводится к быстрому превращению вещества межконтактного промежутка из неплохого проводника тока в отличный изолятор, способный выдержать воздействие ПВН.

Высоковольтные выключатели.

Высоковольтный выключатель — коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме в нормальных или аварийных режимах при ручном дистанционном или автоматическом управлении.

ДУГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОКОВ

Как уже отмечалось, если размыкается пара контактов, несущих ток, то между ними возникает электрическая дуга, которая поддерживает высокую проводимость межконтактного промежутка и позволяет току протекать между контактами, как будто они остались замкнутыми. Это требует подогрева среды межконтактного промежутка до довольно высокой температуры для диссоциации (разложения) ее молекул и ионизации промежутка. Например, для распространенной дугогасящей среды SF6 (элегаз), температура в центре дуги превосходит 20 000 ºК. Ионизированные атомы серы, появляющиеся в процессе диссоциации газа, создают среду для протекания тока в дуге.

Аналогичные процессы происходят в масляных выключателях, масло разлагается на углерод и водород, и именно водород поставляет носители тока для дуги, таким образом, можно сказать, что масляный выключатель является, по сути, водородным выключателем.

Эти процессы требуют заметных затрат энергии, которую дуга потребляет из системы. Напряжение, возникающее на дуге, препятствует протеканию тока, это противодействие является следствием расходования энергии отключаемого тока на диссоциацию молекул и ионизацию среды межконтактного промежутка. Потребляемая мощность рассеивается, в конечном итоге, в виде теплового и электромагнитного излучений, что и вызывает наблюдаемые при коммутациях вспышки и звуковые эффекты. В газовом выключателе плотность тока в дуге может достигать 5 кА/см2, напряженность электрического поля – 200 В/см, таким образом, мощность, рассеиваемая в дуге может быть до 1 МВт/см3.

Существование электрической дуги характеризуется квазиравновесным состоянием, при котором напряжение дуги саморегулируется на уровне, достаточном для поддержания проводимости образующейся плазмы, а диаметр столба дуги сжимается или расширяется в зависимости от изменения величины протекающего тока. Выделяющаяся при этом энергия отдается в окружающую среду посредством теплопроводности, конвекции и излучения.

Этот энергетический баланс должен быть разрушен, если необходимо подавить дугу и прервать протекание тока. При достижении током естественного нуля приток энергии из сети прекращается, если в этот момент интенсивно охлаждать межконтактный промежуток, то можно погасить дугу, нарушить проводимость промежутка и восстановить его электропрочность, тем самым осуществив отключение. В выключателях с газовым дутьем это достигается путем выдувания дуги сильной струей относительно холодного газа.

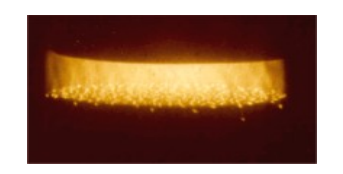

Охлаждение должно быть очень быстрым, чтобы скорость подавления остаточной дуги и восстановления электропрочности промежутка превышала скорость роста ПВН (Рис. 2). Если контакты, несущие ток размыкаются в вакууме, весь ток устремляется к последней оставшейся точке контакта, вызывая интенсивный местный нагрев в этой точке. При дальнейшем разведении контактов формируется мостик из расплавленного металла, который, вследствие огромной плотности тока в нем, мгновенно разогревается и взрывается, создавая дугу в среде ионизированных металлических паров, образовавшихся в результате взрыва. Ионизированный металлический пар является хорошим проводником тока, и в межэлектродном промежутке начинается устойчивый дуговой разряд. Таким образом, вакуумная дуга представляет собой, на самом деле, дугу в среде металлического пара. Носители тока попадают в межэлектродный промежуток с катода через множественные точечные источники тока, называемые катодными пятнами (рис. 3).

Рис.3. Катодное пятно.

Через каждое пятно протекает ток 60-100 ампер, что при размерах катодного пятна от нескольких микрон до нескольких десятков микрон создает плотность тока до ста миллионов ампер на квадратный сантиметр. Огромная плотность тока разогревает металл электрода в катодных пятнах, он кипит и испаряется, давление в этих точках достигает десятков атмосфер, а температура - нескольких тысяч градусов. При таких температурах и давлениях из катодных пятен истекают сверхзвуковые струи плотной, сильно ионизированной плазмы, через которую и замыкается ток на анод.

Таким образом, выключатель представляет собой сложное устройство, для создания которого необходимо знать процессы плазмы и газодинамики.

Высоковольтный выключатель состоит из: контактной системы с дугогасительным устройством, токоведущих частей, корпуса, изоляционной конструкции и приводного механизма (например, электромагнитный привод, ручной привод).

Масляные выключатели

Различают масляные выключатели двух видов – баковые и маломасляные. Методы деионизации дугового промежутка в этих выключателях одинаковы. Различие заключается лишь в изоляции контактной системы от заземленного основания и в количестве масла.

До недавнего времени в эксплуатации находились баковые выключатели следующих типов: ВМ-35, С-35, а также выключатели серии У напряжением от 35 до 220 кВ. Баковые выключатели предназначены для наружной установки, в настоящее время не производятся.

Основные недостатки баковых выключателей: взрыво- и пожароопасность; необходимость периодического контроля за состоянием и уровнем масла в баке и вводах; большой объем, масла, что обусловливает большую затрату времени на его замену, необходимость больших запасов масла; непригодность для установки внутри помещений.

Маломасляные выключатели (горшковые) получили широкое распространение в закрытых и открытых распределительных устройствах всех напряжений. Масло в этих выключателях в основном служит дугогасящей средой и только частично изоляцией между разомкнутыми контактами.

Изоляция токоведущих частей друг от друга и от заземленных конструкций осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами. Контакты выключателей для внутренней установки находятся в стальном бачке (горшке), отсюда сохранилось название выключателей "горшковые".

Маломасляные выключатели напряжением 35 кВ и выше имеют фарфоровый корпус. Самое широкое применение получили выключатели 6-10 кВ подвесного типа (ВМГ-10, ВМП-10). В этих выключателях корпус крепится на фарфоровых изоляторах к общей раме для всех трех полюсов. В каждом полюсе предусмотрен один разрыв контактов и дугогасительная камера.

Недостатки маломасляных выключателей: взрыво- и пожароопасность, хотя и значительно меньшая, чем у баковых выключателей; невозможность осуществления быстродействующего АПВ; необходимость периодического контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных бачках; трудность установки встроенных трансформаторов тока; относительно малая отключающая способность.

Область применения маломасляных выключателей – закрытые распределительные устройства электростанций и подстанций 6, 10, 20, 35 и 110 кВ, комплектные распределительные устройства 6, 10 и 35 кВ и открытые распределительные устройства 35 и 110 кВ.

Воздушные выключатели (до 750 кВ)

В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым воздухом при давлении 2-4 МПа, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами. Конструктивные схемы воздушных выключателей различны и зависят от их номинального напряжения, способа создания изоляционного промежутка между контактами в отключенном положении, способа подачи сжатого воздуха в дугогасительное устройство.

В выключателях на большие номинальные токи имеется главный и дугогасительный контур подобно маломасляным выключателям МГ и МГГ.

Необходимый изоляционный промежуток между контактами в отключенном положении создается в дугогасительной камере путем разведения контактов на достаточное расстояние. Выключатели, выполненные по конструктивной схеме с открытым отделителем, изготовляются для внутренней установки на напряжение 15 и 20 кВ и ток до 20000 А (серия ВВГ).

Основными недостатками воздушных выключателей являются: большие габариты, высокая цена, плохая эргономика и быстродействие.

Элегазовые выключатели

Элегаз (SF6 – шестифтористая сера) представляет собой инертный газ, плотность которого превышает плотность воздуха в 5 раз. Электрическая прочность элегаза в 2 – 3 раза выше прочности воздуха; при давлении 0,2 МПа электрическая прочность элегаза сравнима с прочностью масла.

В элегазе при атмосферном давлении может быть погашена дуга с током, который в 100 раз превышает ток, отключаемый в воздухе при тех же условиях. Исключительная способность элегаза гасить дугу объясняется тем, что его молекулы улавливают электроны дугового столба и образуют относительно неподвижные отрицательные ионы. Потеря электронов делает дугу неустойчивой, и она легко гаснет. В струе элегаза, т. е. при газовом дутье, поглощение электронов из дугового столба происходит еще интенсивнее.

В элегазовых выключателях применяют автопневматические (автокомпрессионные) дугогасительные устройства, в которых газ в процессе отключения сжимается поршневым устройством и направляется в зону дуги. Элегазовый выключатель представляет собой замкнутую систему без выброса газа наружу.

В настоящее время элегазовые выключатели применяются на всех классах напряжений (6-750 кВ) при давлении 0,15 – 0,6 МПа. Повышенное давление применяется для выключателей более высоких классов напряжения. Хорошо зарекомендовали элегазовые выключатели следующих зарубежных фирм: ALSTOM; SIEMENS; Merlin Gerin и др. Освоен выпуск современных элегазовых выключателей ПО "Уралэлектротяжмаш": баковые выключатели серии ВЭБ, ВГБ и колонковые выключатели серии ВГТ, ВГУ.

Основными недостатками воздушных выключателей являются: сложность аппаратуры, высокая цена, экологические аспекты.

Вакуумные выключатели

Электрическая прочность вакуума значительно выше прочности других сред, применяемых в выключателях. Объясняется это увеличением длины среднего свободного пробега электронов, атомов, ионов и молекул по мере уменьшения давления. В вакууме длина свободного пробега частиц превышает размеры вакуумной камеры.

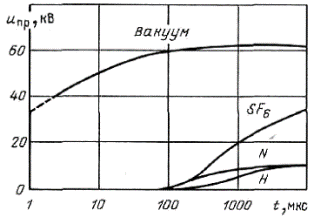

Восстанавливающаяся электрическая прочность промежутка длиной 1/4" после отключения тока 1600 А в вакууме и различных газах при атмосферном давлении

В этих условиях удары частиц о стенки камеры происходят значительно чаще, чем соударения между частицами. На рисунке показаны зависимости пробивного напряжения вакуума и воздуха от расстояния между электродами диаметром 3/8" из вольфрама. При столь высокой электрической прочности расстояние между контактами может быть очень малым (2 – 2,5 см), поэтому размеры камеры могут быть также относительно небольшими.

Процесс восстановления электрической прочности промежутка между контактами при отключении тока протекает в вакууме значительно быстрее, чем в газах. Уровень вакуума (остаточное давление газов) в современных промышленных дугогасительных камерах обычно составляет 10-7..10-6 Па. В соответствии с теорией электропрочности газов, необходимые изоляционные качества вакуумного промежутка достигаются и при меньших уровнях вакуума (порядка10-3 Па), однако для современного уровня вакуумных технологий, создание и поддержание в течение времени жизни вакуумной камеры уровня Па не составляет проблемы. Это обеспечивает вакуумным камерам запасы электропрочности на весь срок эксплуатации (20-30 лет).

В настоящее время вакуумные выключатели стали доминирующими аппаратами для электрических сетей с напряжением 6-36 кВ. Так, доля вакуумных выключателей в общем количестве выпускаемых аппаратов в Европе и США достигает 70 %, в Японии – 100 %. В России в последние годы эта доля имеет постоянную тенденцию к росту, и в 1997 году превысила 50 %-ю отметку. Основными преимуществами ВВ (по сравнению с масляными и газовыми выключателями), определяющими рост их доли на рынке, являются:

– более высокая надежность;

– меньшие затраты на обслуживание.

Основным недостатком вакуумных выключателей является их низкое рабочее напряжение.

Ограничители перенапряжений

В электрических сетях часто возникают импульсные всплески напряжения, вызванные коммутациями электроаппаратов, атмосферными разрядами или иными причинами. Несмотря на кратковременность такого перенапряжения, его может быть достаточно для пробоя изоляции и, как следствие, короткого замыкания, приводящего к разрушительным последствиям. Для того, чтобы устранить вероятность короткого замыкания, можно применять более надежную изоляцию, но это приводит к значительному увеличению стоимости оборудования. В связи с этим в электрических сетях целесообразно применять ограничители напряжения или разрядники.

Разрядник - электрический аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях. Первоначально разрядником называли устройство для защиты от перенапряжений, основанный на технологии искрового промежутка. Затем, с развитием технологий, для ограничения перенапряжений начали применять устройства на основе полупроводников и металл-оксидных варисторов, применительно к которым продолжают употреблять термин «разрядник».

Разрядник состоит из двух электродов и дугогасительного устройства.

Один из электродов крепится на защищаемой цепи, второй электрод заземляется. Пространство между электродами называется искровым промежутком. При определенном значении напряжения между двумя электродами искровой промежуток пробивается, снимая тем самым перенапряжение с защищаемого участка цепи. Одно из основных требований, предъявляемых к разряднику — гарантированная электрическая прочность при промышленной частоте (разрядник не должен пробиваться в нормальном режиме работы сети).

После пробоя импульсом искровой промежуток достаточно ионизирован, чтобы пробиться фазным напряжением нормального режима, в связи с чем возникает короткое замыкание и, как следствие, срабатывание устройств РЗиА, защищающих данный участок. Задача дугогасительного устройства — устранить это замыкание в наиболее короткие сроки до срабатывания устройств защиты.

Виды разрядников