- •Часть IV. Процессы нервной и гуморальной регуляции Глава 15. Общие принципы регуляции. М. Циммерман

- •15.1. Основные элементы цепей управления в биологии и технике Отличия рефлексов от систем управления

- •Структура системы управления

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 335

- •Рефлекс растяжения — система для регуляции длины мышц

- •15.2. Динамическое и статическое поведение цепей управления Реакция на ступенчатое воздействие

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 337

- •Работа следящей системы

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 339

- •Работа системы управления в стационарном режиме

- •15.3. Особые свойства систем управления

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 341

- •Сопряжение систем управления

- •15.4. Литература

- •Глава 16 вегетативная нервная система. В. Ениг

- •16.1. Периферический отдел вегетативной нервной системы Анатомическое подразделение вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 345

- •Влияние симпатических и парасимпатических волокон на эффекторные органы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 347

- •Нейрогуморальная передача в периферическом отделе вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 349

- •Мозговое вещество надпочечников. Общее действие адреналина и норадреналина

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 351

- •Синаптическая организация периферического отдела вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 353

- •Энтеральная нервная система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 355

- •Тонус вегетативных нервов в покое

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 357

- •Спинальные вегетативные рефлексы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 359

- •Регуляция вегетативных функций на уровне ствола головного мозга

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 361

- •16.3. Мочеиспускание и дефекация Нервная регуляция опорожнения мочевого пузыря

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 363

- •Нервная регуляция опорожнения кишечника

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 365

- •16.4. Половые рефлексы

- •Половые рефлексы у мужчин

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 367

- •Половые рефлексы у женщин

- •Изменение других органов во время полового цикла

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 369

- •16.5. Функции гипоталамуса

- •Функциональная анатомия гипоталамуса

- •Гипоталамо-гипофизарная система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 371

- •Гипоталамус и сердечно-сосудистая система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 373

- •Гипоталамус и поведение

- •16.6. Лимбическая система и поведение

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 375

- •Элементы лимбической системы

- •Глава 16 вегетативная нервная система 377

- •Функции лимбической системы

- •Лимбическая система и эмоции

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 379

- •Моноаминергические системы и поведение

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 381

- •16.7. Литература

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 383

- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке

- •17.1. Общая эндокринология Гормоны как носители информации

- •Глава 17. Эндокринология 385

- •Синтез и распад гормонов

- •Новые аспекты эндокринологии

- •Глава 17. Эндокринология 387

- •Методы изучения

- •Эндокринные цепи регуляции

- •Глава 17. Эндокринология 389

- •17.2. Система задней доли гипофиза Функциональная организация

- •Антидиуретический гормон

- •Глава 17. Эндокринология 391

- •Окситоцин

- •17.3. Система передней доли гипофиза

- •Гормоны аденогипофиза

- •Глава 17. Эндокринология 393

- •Регуляция секреции аденогипофиза

- •Гормон роста

- •Глава 17. Эндокринология 395

- •Пролактин

- •Глава 17. Эндокринология 397

- •17.4. Система щитовидной железы Образование и секреция тиреоидных гормонов

- •Глава 17. Эндокринология ш-

- •Функции тиреоидных гормонов

- •Патофизиологические аспекты

- •17.5. Система коры надпочечников

- •Глюкокортикоиды

- •Клетки, секретирующие проопиомеланокортин.

- •Глава 17. Эндокринология 401

- •Глава 17. Эндокринология 403

- •Андрогены надпочечников

- •Минералокортикоиды

- •Краткая характеристика стероидных гормонов

- •Глава 17. Эндокринология 405

- •17.6. Гормоны поджелудочной железы

- •Инсулин

- •Глава 17. Эндокринология 407

- •Глюкагон

- •Соматостатин

- •Регуляция уровня глюкозы

- •Глава 17. Эндокринология 409

- •Патофизиологические аспекты

- •17.7. Гомеостаз баланса кальция и фосфата

- •Гормональная регуляция

- •Патофизиология гомеостаза кальция

- •Глава 17. Эндокринология 411

- •17.8. Гормоны мозгового слоя надпочечников Катехоламины

- •17.9. Дополнительные эндокринные системы

- •17.10. Литература

- •Глава 17. Эндокринология 413

- •Часть V. Кровь и система кровообращения Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн

- •18.1. Основные положения

- •Функции крови

- •Объем крови

- •Гематокрит

- •Глава 18. Функция крови 415

- •18.2. Плазма крови

- •Электролиты плазмы

- •Глава 18. Функция крови 417

- •Б елки плазмы

- •Глава 18. Функция крови 4ш

- •Глава 18. Функция крови 421

- •18.3. Эритроциты Число, форма и размеры

- •Глава 18. Функция крови 423

- •Образование, продолжительность жизни и разрушение эритроцитов

- •Метаболизм и свойства мембран эритроцитов

- •Глава 18. Функция крови 425

- •Особые физико-химические свойства эритроцитов

- •18.4. Лейкоциты Общие свойства и образование лейкоцитов

- •Глава 18. Функция крови 427

- •Гранулоциты

- •Глава 18. Функция крови 429

- •Моноциты

- •Лимфоциты

- •Число лейкоцитов: методы подсчета и патологические сдвиги

- •18.5. Тромбоциты

- •Глава 18. Функция крови 431

- •18.6. Остановка кровотечения и свертывание крови Гемостаз

- •Глава 18. Функция крови 433

- •Свертывание крови и факторы свертывания

- •Глава 18. Функция крови 437

- •Фибринолиз

- •Глава 18. Функция крови 439

- •18.7. Защитная функция крови Классификация защитных механизмов

- •Специфические защитные механизмы

- •Глава 18. Функция крови 441

- •Глава 18. Функция крови 443

- •Глава 18. Функция крови 445

- •Неспецифические гуморальные защитные механизмы

- •Глава 18. Функция крови 447

- •Неспецифические клеточные защитные механизмы

- •Важнейшие этапы иммунного ответа

- •Глава 18. Функция крови 449

- •18.8. Группы крови человека

- •Система аво

- •Глава 18. Функция крови 451

- •Система Rh

- •Переливание крови

- •18.9. Литература

- •Глава 18. Функция крови 453

- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони

- •19.1. Строение и общая физиология сердца

- •Глава 19. Функция сердца 455

- •19.2. Основные механизмы возбуждения и электромеханического сопряжения в сердце

- •Возникновение и распространение возбуждения

- •Глава 19. Функция сердца 457

- •Характеристики процесса возбуждения на клеточном уровне

- •Глава 19. Функция сердца 459

- •Глава 19. Функция сердца 461

- •Связь между возбуждением и сокращением (электромеханическое сопряжение)

- •Вегетативная иннервация сердца; основные механизмы действия медиаторов вегетативной нервной системы

- •Глава 19. Функция сердца 463

- •464 Часть V. Кровь и система кровообращения

- •Глава 19. Функция сердца 465

- •19.3. Электрокардиография

- •Глава 19. Функция сердца 467

- •Происхождение экг

- •Глава 19. Функция сердца 469

- •Глава 19. Функция сердца 471

- •Отведения экг

- •Отведения от конечностей

- •Глава 19. Функция сердца 473

- •Использование экг в диагностике

- •Некоторые патологические типы экг

- •Глава 19. Функция сердца 475

- •Глава 19. Функция сердца 477

- •19.4. Механическая работа сердца

- •Функция клапанов сердца

- •Глава 19. Функция сердца 479

- •Сердечный цикл

- •Период нзоволюметрнческого расслабления.

- •Глава 19. Функция сердца 481

- •Функциональная анатомия и геометрия сокращения желудочков

- •Глава 19. Функция сердца 483

- •Инвазивные методы исследования сердца: внутрисердечные измерения

- •Глава 19. Функция сердца 485

- •19.5. Приспособление сердечной деятельности к различным нагрузкам

- •Причины изменений максимумов давления и объема.

- •Глава 19. Функция сердца 487

- •Саморегуляторные реакции сердца на кратковременные нагрузки объемом и давлением

- •Глава 19. Функция сердца 489

- •Динамика иннервируемого сердца in situ

- •Глава 19. Функция сердца 491

- •Приспособление сердца к длительной физической нагрузке

- •19.6. Энергетика сокращения сердца

- •Мощность и работа сердца

- •Глава 19. Функция сердца 493

- •Потребление кислорода я питательных веществ

- •Кровоснабжение миокарда

- •Глава 19. Функция сердца 495

- •Глава 19. Функция сердца 497 Сердечная недостаточность

- •19.7. Литература

- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 499

- •20.1. Основы гемодинамики

- •Физические основы гемодинамики

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 501

- •Типы течений жидкости

- •Взаимосвязь между объемной скоростью тока жидкости и гидродинамическим сопротивлением

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 503

- •20.2. Свойства стенок и изменения диаметра сосудов Строение стенок сосудов

- •Трансмуральное давление, диаметр сосудов и напряжение в стенке

- •Взаимосвязь между давлением в сосудах и их объемом

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 505

- •20.3. Функциональная организация сосудистой системы Функциональные группы сосудов

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 507

- •Сопротивление в кровеносной системе

- •О бъем крови в кровеносной системе

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 509

- •20.4. Артериальный отдел большого круга кровообращения

- •Кровоток в артериях

- •Давление в артериальном русле

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 511

- •Влияние эластических свойств сосудов иа гемодинамику

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 513

- •Исследование пульса

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 515

- •20.5. Венозный отдел большого круга кровообращения Давление и скорость кровотока в венозном русле

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 517

- •Центральное венозное давление и венозный возврат

- •Механизмы, способствующие венозному возврату

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 519

- •20.6. Микроциркуляция Терминальное (микроциркуляторное) сосудистое русло

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 521

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 523

- •20.7. Лимфатическая система

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 525

- •20.8. Регуляция регионального (локального) кровообращения Основные особенности регуляции регионального кровообращения

- •Местные регуляторные механизмы

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 527

- •Нервная регуляция

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 529

- •Влияние химических и гормональных факторов

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 531

- •20.9. Регуляция системной гемодинамики Основные принципы регуляции системного кровообращения

- •Барорецепторные рефлексы

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 533

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 535

- •Рефлексы с рецепторов растяжения сердца

- •Рефлексы с артериальных хеморецепторов

- •Реакция на ишемию цнс

- •Влияние адреналина и норадреналина на сердечно-сосудистую систему

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 537

- •Промежуточные (по времени) регуляторные механизмы

- •Релаксация напряжения в сосудистой стенке.

- •Регуляторные механизмы длительного действия

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 539

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 541

- •Центральная регуляция кровообращения

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 543

- •20.10. Легочное кровообращение Гемодинамические особенности легочного кровообращения

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 545

- •Функциональные особенности

- •Регуляция легочного кровообращения

- •20.11. Кровообращение при различных физиологических и патологических состояниях Артериальное давление у человека

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 547

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 549

- •Влияние положения тела на гемодинамику

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 551

- •Физическая нагрузка

- •Температурный стресс

- •Кровопотеря

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 553

- •Сердечно-сосудистый шок

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 555

- •20.12. Кровообращение в отдельных органах и его регуляция Коронарное кровообращение

- •Мозговое кровообращение

- •Кровообращение в печеночных и портальных сосудах

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 557

- •Почечное кровообращение

- •Кровообращение в скелетных мышцах

- •Кожное кровообращение

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 559

- •Кровообращение в матке и у плода

- •20.13. Измерение давления, кровотока и объема крови в сердечно-сосудистой системе Измерение давления

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 561

- •Измерение кровотока

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 563

- •Измерение объема крови

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 565

- •20.14. Литература

- •Часть VI дыхание Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс

- •21.1. Дыхательные движения Дыхательные экскурсии грудной клетки

- •Глава 21. Легочное дыхание 569

- •Функции воздухоносных путей

- •Функции альвеол

- •Глава 21. Легочное дыхание 571

- •21.2. Легочная вентиляция Легочные объемы и емкости

- •Глава 21. Легочное дыхание 573

- •Измерение легочных объемов

- •Анатомическое и функциональное мертвое пространство

- •Глава 21. Легочное дыхание 575

- •Искусственное дыхание

- •Глава 21. Легочное дыхание 577

- •21.3. Механика дыхания

- •Упругие (эластические) сопротивления

- •Статические кривые объем-давление

- •Глава 21. Легочное дыхание 579

- •Неэластическое сопротивление

- •Глава 21. Легочное дыхание 581

- •Соотношение между давлением и объемом в ходе дыхательного цикла

- •Глава 21. Легочное дыхание 583

- •Дыхательные пробы

- •Определение типа нарушения вентиляции

- •Глава 21. Легочное дыхание 585

- •21.4. Газообмен Содержание газов в альвеолах

- •Глава 21. Легочное дыхание 587

- •Парциальные давления дыхательных газов

- •Глава 21. Легочное дыхание 589

- •Диффузия дыхательных газов

- •Глава 21. Легочное дыхание 591

- •21.5. Легочная перфузия и оксигенация крови в легких Легочная перфузия

- •Глава 21. Легочное дыхание 593

- •21.6. Центральный генез дыхательного ритма и регуляция дыхания

- •Центральный ритмогенез

- •Глава 21. Легочное дыхание 595

- •Глава 21. Легочное дыхание 597

- •Влияние химических факторов

- •Глава 21. Легочное дыхание 599

- •Влияние других факторов на дыхание

- •Глава 21. Легочное дыхание 601

- •Глава 21. Легочное дыхание 603

- •21.7. Литература

- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс

- •22.1. Структура и свойства гемоглобина Строение молекулы гемоглобина

- •Поглощение света гемоглобином

- •Глава 22. Транспорт газов крови 607

- •Содержание гемоглобина в крови; среднее содержание гемоглобина в эритроците

- •Глава 22. Транспорт газов крови 609

- •22.2. Перенос кислорода кровью Физическая растворимость газов

- •Связывание кислорода гемоглобином

- •Глава 22. Транспорт газов крови 611

- •Факторы, влияющие на кривую диссоциации оксигемоглобина

- •Глава 22. Транспорт газов крови 613

- •Связывание гемоглобина с оксидом углерода

- •22.3. Перенос со2 кровью Формы транспорта со2

- •Глава 22. Транспорт газов крови 615

- •Сатурационные кривые co2 1)

- •22.4. Кислотно-щелочное равновесие крови pH крови

- •Глава 22. Транспорт газов крови 617

- •Буферные свойства крови

- •Глава 22. Транспорт газов крови 619

- •Механизмы регуляции pH

- •Глава 22. Транспорт газов крови 621

- •Глава 22. Транспорт газов крови 623

- •Оценка кислотно-щелочного равновесия

- •22.5. Литература

- •Глава 22. Транспорт газов крови 625

- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте

- •23.1. Тканевой метаболизм и потребности тканей в кислороде Обмен веществ и преобразование энергии в клетках.

- •Биологическое окисление в митохондриях

- •Глава 23. Тканевое дыхание 627

- •Потребность тканей в кислороде

- •Глава 23. Тканевое дыхание 629

- •23.2. Снабжение тканей кислородом Запасы кислорода в тканях

- •Поступление кислорода к тканям и его утилизация

- •Глава 23. Тканевое дыхание 631

- •Обмен дыхательных газов в тканях

- •Напряжение (парциальное давление) о2 в тканях

- •Глава 23. Тканевое дыхание 633

- •Глава 23. Тканевое дыхание 635

- •Распределение парциального давления о2 в работающих скелетных мышцах

- •23.3 Регуляция снабжения тканей кислородом и кислородное голодание Механизмы, обеспечивающие соответствие поступления кислорода потребности в нем

- •Глава 23. Тканевое дыхание 637

- •Причины недостаточного снабжения тканей кислородом

- •Кислородотерапия; кислородное отравление

- •Глава 23. Тканевое дыхание 639

- •Обратимые и необратимые нарушения при острой тканевой аноксни

- •23.4. Литература

- •Глава 23. Тканевое дыхание 641

- •Оглавление

- •Электронное оглавление

- •Электронное содержание

- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке 82

- •Часть V. Кровь и система кровообращения 126

- •Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн 126

- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони 188

- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб 248

- •Часть VI дыхание 345

- •Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс 345

- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс 392

- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте 420

Глава 17. Эндокринология 387

|

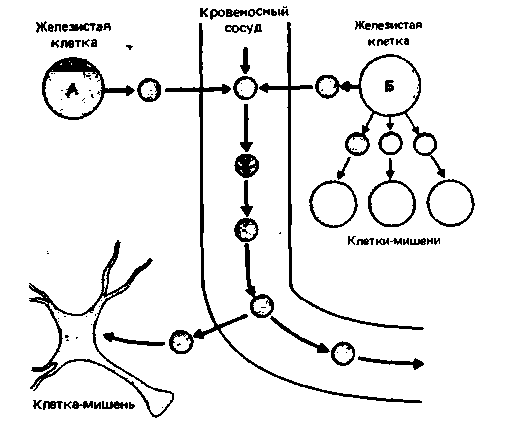

Рис. 17.4. Различие между гормональной и паракринной регуляцией. Железистая клетка А вырабатывает гормон, который в соответствии с классическим определением доставляется к клетке-мишени кровью. Железистая клетка Б вырабатывает гормон, обладающий паракринным действием, т.е. влияющий на соседние клетки. Этот же гормон, однако, может доставляться к органу-мишени и кровью |

|

Рис. 17.5. Различие между нейромедиатором, нейрогормоном и паракринным нейрогормоном. Нейрон вырабатывает некое вещество. Если оно выделяется в синаптических окончаниях, то соответствует определению нейромедиатора. Аксон того же нейрона может иметь коллатераль, которая оканчивается на кровеносном сосуде и высвобождает это же вещество в кровоток - в таком случае оно ведет себя как нейрогормон. Из другой коллатерали аксона то же вещество диффундирует в окружающую ткань и действует на соседнюю группу клеток, т. е. обладает паракринным действием |

разницей, что источником химической информации в этом случае являются не специализированные клетки внутренней секреции, а нервные клетки. Нейромедиаторы не поступают в кровь, а диффундируют через узкую синаптическую щель в сторону постсинаптической нервной клетки. На постсинаптической мембране нейромедиатор, как и гормон, связывается со специфическим рецептором.

Нейрогормоиы. Недавно было установлено, что нервные клетки также могут вырабатывать пептидные и белковые гормоны [7, 12] и часто выделяют свои секреты в кровь, т.е. продуцируют нейрогормоны. Таким образом, следует признать, что большие участки центральной нервной системы способны выполнять эндокринную функцию. В чем же тогда заключается основное различие между гормоном и нейромедиатором? Оно состоит в том. что нейромедиатор диффундирует через синаптическую щель, тогда как нейрогормон попадает в органмишень через кровеносную систему. В некоторых случаях терминали аксона нервной клетки выделяют вырабатываемое ею вещество в виде нейромедиатора, а коллатерали аксона того же нейрона оканчиваются на кровеносном сосуде и высвобождают то же вещество в виде нейрогормона (рис. 17.5).

Поскольку выделяемые пептиды влияют на

активность соседних нервных клеток, их следует также считать нейромедиаторами. Нейрофизиологические опыты показали, что нейроны, выделяющие тот или иной классический нейромедиатор, могут быть подразделены на субпопуляции, высвобождающие разные нейропептиды. О функциях этих субпопуляций известно мало. В настоящее время представляется вероятным, что многие нейроны способны вырабатывать помимо классических нейромедиаторов один или несколько пептидов.

Методы изучения

В 1848 г. А. Бертольд опубликовал опыты, положившие начало современным исследованиям гормонов. К тому времени было известно, что у петухов после кастрации атрофируется гребень и поведение становится менее агрессивным. При этом существовало мнение, что связь между семенниками и центральной нервной системой осуществляется при помощи нейронов. Бертольд кастрировал петухов и имплантировал им семенники в брюшную полость. У таких петухов сохранялся высокий гребень и агрессивное доминантное поведение. Этот опыт показал, что из семенников в центральную нервную систему поступает один или несколько гуморальных сигналов. Аналогичные подходы используют и сегодня при изучении характера действия гормонов. С этой целью удаляют орган, секретирующий гормон, и наблюдают за последствиями. Действие гормона можно также изучать с помощью биологических методов, основанных на введении

388 ЧАСТЬ IV. ПРОЦЕССЫ НЕРВНОЙ И ГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

гормона подходящему животному и анализе биологического эффекта [3].

Подобные методы обладают, однако, крайне низкой чувствительностью, поэтому они к настоящему времени почти полностью вытеснены высокочувствительными иммунологическими методами, позволяющими получать специфические антитела, которые связываются только с данным гормоном и не взаимодействуют с его предшественниками или продуктами распада, а также с другими сходными молекулами. Комплекс гормона с антителом можно осадить и определить количественно. Этим методом проводят некоторые полуколичественные тесты (например, тесты на беременность).

Еще более высокой чувствительностью обладают методы радиоиммунологического анализа (РИА). Они основаны на использовании специфических антител, которые инкубируют со смесью радиоактивно меченных и немеченых молекул гормона. При этом общее число молекул гормона превышает связывающую способность антител, благодаря чему происходит конкуренция за места связывания. Молекулы гормона, связавшиеся с антителами, и свободные молекулы разделяют, затем измеряют радиоактивность связанной фракции и по калибровочной кривой определяют количество гормона в биологическом образце (подробное описание метода см. в руководствах по клинической химии). С помощью таких современных методов можно измерять ничтожно малые количества гормона (вплоть до фемтомолей).