- •Часть IV. Процессы нервной и гуморальной регуляции Глава 15. Общие принципы регуляции. М. Циммерман

- •15.1. Основные элементы цепей управления в биологии и технике Отличия рефлексов от систем управления

- •Структура системы управления

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 335

- •Рефлекс растяжения — система для регуляции длины мышц

- •15.2. Динамическое и статическое поведение цепей управления Реакция на ступенчатое воздействие

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 337

- •Работа следящей системы

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 339

- •Работа системы управления в стационарном режиме

- •15.3. Особые свойства систем управления

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 341

- •Сопряжение систем управления

- •15.4. Литература

- •Глава 16 вегетативная нервная система. В. Ениг

- •16.1. Периферический отдел вегетативной нервной системы Анатомическое подразделение вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 345

- •Влияние симпатических и парасимпатических волокон на эффекторные органы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 347

- •Нейрогуморальная передача в периферическом отделе вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 349

- •Мозговое вещество надпочечников. Общее действие адреналина и норадреналина

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 351

- •Синаптическая организация периферического отдела вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 353

- •Энтеральная нервная система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 355

- •Тонус вегетативных нервов в покое

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 357

- •Спинальные вегетативные рефлексы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 359

- •Регуляция вегетативных функций на уровне ствола головного мозга

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 361

- •16.3. Мочеиспускание и дефекация Нервная регуляция опорожнения мочевого пузыря

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 363

- •Нервная регуляция опорожнения кишечника

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 365

- •16.4. Половые рефлексы

- •Половые рефлексы у мужчин

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 367

- •Половые рефлексы у женщин

- •Изменение других органов во время полового цикла

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 369

- •16.5. Функции гипоталамуса

- •Функциональная анатомия гипоталамуса

- •Гипоталамо-гипофизарная система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 371

- •Гипоталамус и сердечно-сосудистая система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 373

- •Гипоталамус и поведение

- •16.6. Лимбическая система и поведение

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 375

- •Элементы лимбической системы

- •Глава 16 вегетативная нервная система 377

- •Функции лимбической системы

- •Лимбическая система и эмоции

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 379

- •Моноаминергические системы и поведение

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 381

- •16.7. Литература

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 383

- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке

- •17.1. Общая эндокринология Гормоны как носители информации

- •Глава 17. Эндокринология 385

- •Синтез и распад гормонов

- •Новые аспекты эндокринологии

- •Глава 17. Эндокринология 387

- •Методы изучения

- •Эндокринные цепи регуляции

- •Глава 17. Эндокринология 389

- •17.2. Система задней доли гипофиза Функциональная организация

- •Антидиуретический гормон

- •Глава 17. Эндокринология 391

- •Окситоцин

- •17.3. Система передней доли гипофиза

- •Гормоны аденогипофиза

- •Глава 17. Эндокринология 393

- •Регуляция секреции аденогипофиза

- •Гормон роста

- •Глава 17. Эндокринология 395

- •Пролактин

- •Глава 17. Эндокринология 397

- •17.4. Система щитовидной железы Образование и секреция тиреоидных гормонов

- •Глава 17. Эндокринология ш-

- •Функции тиреоидных гормонов

- •Патофизиологические аспекты

- •17.5. Система коры надпочечников

- •Глюкокортикоиды

- •Клетки, секретирующие проопиомеланокортин.

- •Глава 17. Эндокринология 401

- •Глава 17. Эндокринология 403

- •Андрогены надпочечников

- •Минералокортикоиды

- •Краткая характеристика стероидных гормонов

- •Глава 17. Эндокринология 405

- •17.6. Гормоны поджелудочной железы

- •Инсулин

- •Глава 17. Эндокринология 407

- •Глюкагон

- •Соматостатин

- •Регуляция уровня глюкозы

- •Глава 17. Эндокринология 409

- •Патофизиологические аспекты

- •17.7. Гомеостаз баланса кальция и фосфата

- •Гормональная регуляция

- •Патофизиология гомеостаза кальция

- •Глава 17. Эндокринология 411

- •17.8. Гормоны мозгового слоя надпочечников Катехоламины

- •17.9. Дополнительные эндокринные системы

- •17.10. Литература

- •Глава 17. Эндокринология 413

- •Часть V. Кровь и система кровообращения Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн

- •18.1. Основные положения

- •Функции крови

- •Объем крови

- •Гематокрит

- •Глава 18. Функция крови 415

- •18.2. Плазма крови

- •Электролиты плазмы

- •Глава 18. Функция крови 417

- •Б елки плазмы

- •Глава 18. Функция крови 4ш

- •Глава 18. Функция крови 421

- •18.3. Эритроциты Число, форма и размеры

- •Глава 18. Функция крови 423

- •Образование, продолжительность жизни и разрушение эритроцитов

- •Метаболизм и свойства мембран эритроцитов

- •Глава 18. Функция крови 425

- •Особые физико-химические свойства эритроцитов

- •18.4. Лейкоциты Общие свойства и образование лейкоцитов

- •Глава 18. Функция крови 427

- •Гранулоциты

- •Глава 18. Функция крови 429

- •Моноциты

- •Лимфоциты

- •Число лейкоцитов: методы подсчета и патологические сдвиги

- •18.5. Тромбоциты

- •Глава 18. Функция крови 431

- •18.6. Остановка кровотечения и свертывание крови Гемостаз

- •Глава 18. Функция крови 433

- •Свертывание крови и факторы свертывания

- •Глава 18. Функция крови 437

- •Фибринолиз

- •Глава 18. Функция крови 439

- •18.7. Защитная функция крови Классификация защитных механизмов

- •Специфические защитные механизмы

- •Глава 18. Функция крови 441

- •Глава 18. Функция крови 443

- •Глава 18. Функция крови 445

- •Неспецифические гуморальные защитные механизмы

- •Глава 18. Функция крови 447

- •Неспецифические клеточные защитные механизмы

- •Важнейшие этапы иммунного ответа

- •Глава 18. Функция крови 449

- •18.8. Группы крови человека

- •Система аво

- •Глава 18. Функция крови 451

- •Система Rh

- •Переливание крови

- •18.9. Литература

- •Глава 18. Функция крови 453

- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони

- •19.1. Строение и общая физиология сердца

- •Глава 19. Функция сердца 455

- •19.2. Основные механизмы возбуждения и электромеханического сопряжения в сердце

- •Возникновение и распространение возбуждения

- •Глава 19. Функция сердца 457

- •Характеристики процесса возбуждения на клеточном уровне

- •Глава 19. Функция сердца 459

- •Глава 19. Функция сердца 461

- •Связь между возбуждением и сокращением (электромеханическое сопряжение)

- •Вегетативная иннервация сердца; основные механизмы действия медиаторов вегетативной нервной системы

- •Глава 19. Функция сердца 463

- •464 Часть V. Кровь и система кровообращения

- •Глава 19. Функция сердца 465

- •19.3. Электрокардиография

- •Глава 19. Функция сердца 467

- •Происхождение экг

- •Глава 19. Функция сердца 469

- •Глава 19. Функция сердца 471

- •Отведения экг

- •Отведения от конечностей

- •Глава 19. Функция сердца 473

- •Использование экг в диагностике

- •Некоторые патологические типы экг

- •Глава 19. Функция сердца 475

- •Глава 19. Функция сердца 477

- •19.4. Механическая работа сердца

- •Функция клапанов сердца

- •Глава 19. Функция сердца 479

- •Сердечный цикл

- •Период нзоволюметрнческого расслабления.

- •Глава 19. Функция сердца 481

- •Функциональная анатомия и геометрия сокращения желудочков

- •Глава 19. Функция сердца 483

- •Инвазивные методы исследования сердца: внутрисердечные измерения

- •Глава 19. Функция сердца 485

- •19.5. Приспособление сердечной деятельности к различным нагрузкам

- •Причины изменений максимумов давления и объема.

- •Глава 19. Функция сердца 487

- •Саморегуляторные реакции сердца на кратковременные нагрузки объемом и давлением

- •Глава 19. Функция сердца 489

- •Динамика иннервируемого сердца in situ

- •Глава 19. Функция сердца 491

- •Приспособление сердца к длительной физической нагрузке

- •19.6. Энергетика сокращения сердца

- •Мощность и работа сердца

- •Глава 19. Функция сердца 493

- •Потребление кислорода я питательных веществ

- •Кровоснабжение миокарда

- •Глава 19. Функция сердца 495

- •Глава 19. Функция сердца 497 Сердечная недостаточность

- •19.7. Литература

- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 499

- •20.1. Основы гемодинамики

- •Физические основы гемодинамики

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 501

- •Типы течений жидкости

- •Взаимосвязь между объемной скоростью тока жидкости и гидродинамическим сопротивлением

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 503

- •20.2. Свойства стенок и изменения диаметра сосудов Строение стенок сосудов

- •Трансмуральное давление, диаметр сосудов и напряжение в стенке

- •Взаимосвязь между давлением в сосудах и их объемом

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 505

- •20.3. Функциональная организация сосудистой системы Функциональные группы сосудов

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 507

- •Сопротивление в кровеносной системе

- •О бъем крови в кровеносной системе

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 509

- •20.4. Артериальный отдел большого круга кровообращения

- •Кровоток в артериях

- •Давление в артериальном русле

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 511

- •Влияние эластических свойств сосудов иа гемодинамику

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 513

- •Исследование пульса

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 515

- •20.5. Венозный отдел большого круга кровообращения Давление и скорость кровотока в венозном русле

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 517

- •Центральное венозное давление и венозный возврат

- •Механизмы, способствующие венозному возврату

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 519

- •20.6. Микроциркуляция Терминальное (микроциркуляторное) сосудистое русло

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 521

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 523

- •20.7. Лимфатическая система

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 525

- •20.8. Регуляция регионального (локального) кровообращения Основные особенности регуляции регионального кровообращения

- •Местные регуляторные механизмы

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 527

- •Нервная регуляция

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 529

- •Влияние химических и гормональных факторов

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 531

- •20.9. Регуляция системной гемодинамики Основные принципы регуляции системного кровообращения

- •Барорецепторные рефлексы

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 533

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 535

- •Рефлексы с рецепторов растяжения сердца

- •Рефлексы с артериальных хеморецепторов

- •Реакция на ишемию цнс

- •Влияние адреналина и норадреналина на сердечно-сосудистую систему

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 537

- •Промежуточные (по времени) регуляторные механизмы

- •Релаксация напряжения в сосудистой стенке.

- •Регуляторные механизмы длительного действия

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 539

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 541

- •Центральная регуляция кровообращения

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 543

- •20.10. Легочное кровообращение Гемодинамические особенности легочного кровообращения

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 545

- •Функциональные особенности

- •Регуляция легочного кровообращения

- •20.11. Кровообращение при различных физиологических и патологических состояниях Артериальное давление у человека

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 547

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 549

- •Влияние положения тела на гемодинамику

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 551

- •Физическая нагрузка

- •Температурный стресс

- •Кровопотеря

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 553

- •Сердечно-сосудистый шок

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 555

- •20.12. Кровообращение в отдельных органах и его регуляция Коронарное кровообращение

- •Мозговое кровообращение

- •Кровообращение в печеночных и портальных сосудах

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 557

- •Почечное кровообращение

- •Кровообращение в скелетных мышцах

- •Кожное кровообращение

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 559

- •Кровообращение в матке и у плода

- •20.13. Измерение давления, кровотока и объема крови в сердечно-сосудистой системе Измерение давления

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 561

- •Измерение кровотока

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 563

- •Измерение объема крови

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 565

- •20.14. Литература

- •Часть VI дыхание Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс

- •21.1. Дыхательные движения Дыхательные экскурсии грудной клетки

- •Глава 21. Легочное дыхание 569

- •Функции воздухоносных путей

- •Функции альвеол

- •Глава 21. Легочное дыхание 571

- •21.2. Легочная вентиляция Легочные объемы и емкости

- •Глава 21. Легочное дыхание 573

- •Измерение легочных объемов

- •Анатомическое и функциональное мертвое пространство

- •Глава 21. Легочное дыхание 575

- •Искусственное дыхание

- •Глава 21. Легочное дыхание 577

- •21.3. Механика дыхания

- •Упругие (эластические) сопротивления

- •Статические кривые объем-давление

- •Глава 21. Легочное дыхание 579

- •Неэластическое сопротивление

- •Глава 21. Легочное дыхание 581

- •Соотношение между давлением и объемом в ходе дыхательного цикла

- •Глава 21. Легочное дыхание 583

- •Дыхательные пробы

- •Определение типа нарушения вентиляции

- •Глава 21. Легочное дыхание 585

- •21.4. Газообмен Содержание газов в альвеолах

- •Глава 21. Легочное дыхание 587

- •Парциальные давления дыхательных газов

- •Глава 21. Легочное дыхание 589

- •Диффузия дыхательных газов

- •Глава 21. Легочное дыхание 591

- •21.5. Легочная перфузия и оксигенация крови в легких Легочная перфузия

- •Глава 21. Легочное дыхание 593

- •21.6. Центральный генез дыхательного ритма и регуляция дыхания

- •Центральный ритмогенез

- •Глава 21. Легочное дыхание 595

- •Глава 21. Легочное дыхание 597

- •Влияние химических факторов

- •Глава 21. Легочное дыхание 599

- •Влияние других факторов на дыхание

- •Глава 21. Легочное дыхание 601

- •Глава 21. Легочное дыхание 603

- •21.7. Литература

- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс

- •22.1. Структура и свойства гемоглобина Строение молекулы гемоглобина

- •Поглощение света гемоглобином

- •Глава 22. Транспорт газов крови 607

- •Содержание гемоглобина в крови; среднее содержание гемоглобина в эритроците

- •Глава 22. Транспорт газов крови 609

- •22.2. Перенос кислорода кровью Физическая растворимость газов

- •Связывание кислорода гемоглобином

- •Глава 22. Транспорт газов крови 611

- •Факторы, влияющие на кривую диссоциации оксигемоглобина

- •Глава 22. Транспорт газов крови 613

- •Связывание гемоглобина с оксидом углерода

- •22.3. Перенос со2 кровью Формы транспорта со2

- •Глава 22. Транспорт газов крови 615

- •Сатурационные кривые co2 1)

- •22.4. Кислотно-щелочное равновесие крови pH крови

- •Глава 22. Транспорт газов крови 617

- •Буферные свойства крови

- •Глава 22. Транспорт газов крови 619

- •Механизмы регуляции pH

- •Глава 22. Транспорт газов крови 621

- •Глава 22. Транспорт газов крови 623

- •Оценка кислотно-щелочного равновесия

- •22.5. Литература

- •Глава 22. Транспорт газов крови 625

- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте

- •23.1. Тканевой метаболизм и потребности тканей в кислороде Обмен веществ и преобразование энергии в клетках.

- •Биологическое окисление в митохондриях

- •Глава 23. Тканевое дыхание 627

- •Потребность тканей в кислороде

- •Глава 23. Тканевое дыхание 629

- •23.2. Снабжение тканей кислородом Запасы кислорода в тканях

- •Поступление кислорода к тканям и его утилизация

- •Глава 23. Тканевое дыхание 631

- •Обмен дыхательных газов в тканях

- •Напряжение (парциальное давление) о2 в тканях

- •Глава 23. Тканевое дыхание 633

- •Глава 23. Тканевое дыхание 635

- •Распределение парциального давления о2 в работающих скелетных мышцах

- •23.3 Регуляция снабжения тканей кислородом и кислородное голодание Механизмы, обеспечивающие соответствие поступления кислорода потребности в нем

- •Глава 23. Тканевое дыхание 637

- •Причины недостаточного снабжения тканей кислородом

- •Кислородотерапия; кислородное отравление

- •Глава 23. Тканевое дыхание 639

- •Обратимые и необратимые нарушения при острой тканевой аноксни

- •23.4. Литература

- •Глава 23. Тканевое дыхание 641

- •Оглавление

- •Электронное оглавление

- •Электронное содержание

- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке 82

- •Часть V. Кровь и система кровообращения 126

- •Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн 126

- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони 188

- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб 248

- •Часть VI дыхание 345

- •Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс 345

- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс 392

- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте 420

Глава 21. Легочное дыхание 593

|

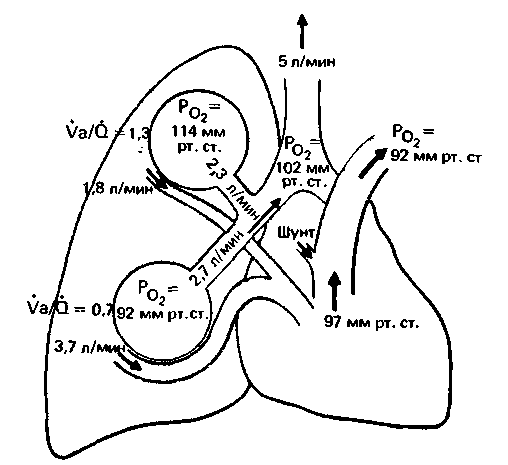

Рис. 21.26. Влияние региональной неравномерности вентиляции и перфузии на газообменную функцию легких в целом. Для простоты приведены лишь два участка с различными уровнями вентиляции и перфузии; допускается, что аналогичные условия создаются в обоих легких. Вследствие региональной неравномерности и наличия венозно-артериальных шунтов разница в Ро между альвеолярным воздухом и артериальной кровью составляет 10 мм рт. ст. |

этих

показателей в верхнем участке альвеолярное

РО2

должно составлять 114 мм рт. ст., а в нижнем

— 92

мм. рт. ст. С учетом распределения

альвеолярной вентиляции

среднее альвеолярное РО2

= 102

мм рт. ст. Когда же происходит смешивание

крови,

оттекающей от того и другого участков

и поразному

насыщенной кислородом, РО2

в ней становится

равным 97 мм рт. ст. Это означает, что в

нижнем

участке (более близком к основаниям)

преобладает перфузия. За счет шунтового

кровотока (с. 591)

РО2

дополнительно снижается на 5 мм рт. ст.,

и в результате в артериальной крови

становится равным

92 мм рт. ст. Таким образом, хотя во всех

участках

легких РО2

в

капиллярах

полностью уравновешено

с РО2

в альвеолах, среднее артериальное

РО2

на 10 мм рт. ст.

меньше среднего альвеолярного РО2

изза

функциональной неравномерности![]() и

венозноартериальных

шунтов. По

тем же причинам РСО2

в артериальной

крови выше, чем в альвеолах, однако эта

разница очень невелика и ее можно не

учитывать.

и

венозноартериальных

шунтов. По

тем же причинам РСО2

в артериальной

крови выше, чем в альвеолах, однако эта

разница очень невелика и ее можно не

учитывать.

Средние значения напряжений газов в артериальной крови. Конечный эффект внешнего дыхания отражает величины напряжения О2 и СО2 в крови системных артерий. По этим двум показателям можно судить о функции легких в целом. В связи с

этим важно установить «норму» для этих показателей; однако они, как и многие другие биологические параметры, колеблются в довольно широких пределах. Кроме того, напряжения дыхательных газов в крови претерпевают характерные возрастные изменения. Напряжение О2 в артериальной крови у здоровых молодых людей в среднем составляет около 95 мм рт. ст. (12,6 кПа); к 40 годам оно снижается примерно до 80 мм рт. ст. (10,6 кПа), а к 70 годам - приблизительно до 70 мм рт. ст. (9,3 кПа) [39]. Возможно, эти изменения связаны с тем, что с возрастом увеличивается неравномерность функционирования различных участков легких. Напряжение СО2 в артериальной крови, равное у молодых людей примерно 40 мм рт. ст. (5,3 кПа), с возрастом изменяется незначительно.

Измерение напряжения н содержания газов в артериальной крови [35, 50]. Напряжение кислорода чаще всего измеряют полярографически (рис. 21.27, А). При этом

|

Рис. 21.27. Упрощенная схема прибора для измерения РО2 и РСО2 в крови. А. Измерение ΡО2. В замкнутой цепи, включающей платиновый электрод и электрод сравнения, создается напряжение 0,6 В; электроды отделены от крови мембраной, проницаемой для газов (изображена красным). Молекулы О2 диффундируют через эту мембрану, и кислород восстанавливается на поверхности платинового электрода: в результате возникает электрический ток 1, величина которого пропорциональна напряжению О2 в крови. Б. Измерение РСО2; между двумя поверхностями стеклянной мембраны, проницаемой для ионов Н+, создается напряжение, величина которого пропорциональна pH. Это нвпряжение измеряется при помощи гальванометра; вся система отделена от крови мембраной, проницаемой для газов (изображена красным); через эту мембрану диффундируют молекулы СО2, и в результате pH раствора, окружающего стеклянную мембрану, изменяется. Таким образом, величина напряжения в цепи пропорциональна РСО2 в крови |

594 ЧАСТЬ VI. ДЫХАНИЕ

используются два электрода - измеряющий (из платины или золота) и электрод сравнения. Оба их погружают в раствор электролита и поляризуют от источника напряжения (поляризующее напряжение = 0,6 В). При контакте с поверхностью благородного металла молекулы О2 восстанавливаются. В результате в замкнутой электрической цепи возникает ток. который можно измерить при помощи амперметра: величина этого тока при определенном значении приложенного напряжения прямо пропорциональна числу молекул О2, диффундирующих к поверхности электрода, т.е. напряжению О2 в растворе. Обычно раствор электролита, в который погружены электроды, отделен от исследуемой крови мембраной, проницаемой для кислорода. Измерительную аппаратуру можно сделать настолько миниатюрной, что для анализа напряжения О2 в артериальной крови потребуется всего несколько капель крови. Кровь при этом обычно берут из мочки уха, предварительно добившись того, чтобы кровоток в ней был максимальным. Необходимо, чтобы кровь не контактировала с воздухом при переносе ее в измерительную ячейку [44].

Напряжение СО2 также можно измерять в очень небольших порциях артериальной крови (рис. 21.27, Б). В данном случае применяют электрод, который служит для измерения pH (с. 617). Как и при определении напряжения кислорода, между жидкостью, окружающей электрод, и кровью помещают мембрану, проницаемую для газов, но не для ионов. Вследствие этого на pH раствора электролита (NaHCO3) могут влиять только изменения напряжения СО2 в крови, и об этом напряжении можно судить по показаниям амперметра после его соответствующей калибровки. Измерять напряжение СО2 в небольшом количестве крови можно также при помощи метода Аструпа (с. 623).

Если требуется измерить не напряжение, а содержание газов в крови, используют методы, при которых сначала полностью извлекают газы из крови, а затем измеряют их давление или объем. Чаще всего для этого используют манометрический аппарат Ван-Слайка (см. [3]). При работе с первыми образцами таких приборов требовались значительные количества крови (0.5-2 мл), которые можно было получить лишь путем пункции артерии. В дальнейшем эта методика была усовершенствована, и теперь она позволяет измерять содержание О2 и СО2 в небольшом объеме крови.