- •Часть IV. Процессы нервной и гуморальной регуляции Глава 15. Общие принципы регуляции. М. Циммерман

- •15.1. Основные элементы цепей управления в биологии и технике Отличия рефлексов от систем управления

- •Структура системы управления

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 335

- •Рефлекс растяжения — система для регуляции длины мышц

- •15.2. Динамическое и статическое поведение цепей управления Реакция на ступенчатое воздействие

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 337

- •Работа следящей системы

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 339

- •Работа системы управления в стационарном режиме

- •15.3. Особые свойства систем управления

- •Глава 15. Общие принципы регуляции 341

- •Сопряжение систем управления

- •15.4. Литература

- •Глава 16 вегетативная нервная система. В. Ениг

- •16.1. Периферический отдел вегетативной нервной системы Анатомическое подразделение вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 345

- •Влияние симпатических и парасимпатических волокон на эффекторные органы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 347

- •Нейрогуморальная передача в периферическом отделе вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 349

- •Мозговое вещество надпочечников. Общее действие адреналина и норадреналина

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 351

- •Синаптическая организация периферического отдела вегетативной нервной системы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 353

- •Энтеральная нервная система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 355

- •Тонус вегетативных нервов в покое

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 357

- •Спинальные вегетативные рефлексы

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 359

- •Регуляция вегетативных функций на уровне ствола головного мозга

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 361

- •16.3. Мочеиспускание и дефекация Нервная регуляция опорожнения мочевого пузыря

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 363

- •Нервная регуляция опорожнения кишечника

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 365

- •16.4. Половые рефлексы

- •Половые рефлексы у мужчин

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 367

- •Половые рефлексы у женщин

- •Изменение других органов во время полового цикла

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 369

- •16.5. Функции гипоталамуса

- •Функциональная анатомия гипоталамуса

- •Гипоталамо-гипофизарная система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 371

- •Гипоталамус и сердечно-сосудистая система

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 373

- •Гипоталамус и поведение

- •16.6. Лимбическая система и поведение

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 375

- •Элементы лимбической системы

- •Глава 16 вегетативная нервная система 377

- •Функции лимбической системы

- •Лимбическая система и эмоции

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 379

- •Моноаминергические системы и поведение

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 381

- •16.7. Литература

- •Глава 16. Вегетативная нервная система 383

- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке

- •17.1. Общая эндокринология Гормоны как носители информации

- •Глава 17. Эндокринология 385

- •Синтез и распад гормонов

- •Новые аспекты эндокринологии

- •Глава 17. Эндокринология 387

- •Методы изучения

- •Эндокринные цепи регуляции

- •Глава 17. Эндокринология 389

- •17.2. Система задней доли гипофиза Функциональная организация

- •Антидиуретический гормон

- •Глава 17. Эндокринология 391

- •Окситоцин

- •17.3. Система передней доли гипофиза

- •Гормоны аденогипофиза

- •Глава 17. Эндокринология 393

- •Регуляция секреции аденогипофиза

- •Гормон роста

- •Глава 17. Эндокринология 395

- •Пролактин

- •Глава 17. Эндокринология 397

- •17.4. Система щитовидной железы Образование и секреция тиреоидных гормонов

- •Глава 17. Эндокринология ш-

- •Функции тиреоидных гормонов

- •Патофизиологические аспекты

- •17.5. Система коры надпочечников

- •Глюкокортикоиды

- •Клетки, секретирующие проопиомеланокортин.

- •Глава 17. Эндокринология 401

- •Глава 17. Эндокринология 403

- •Андрогены надпочечников

- •Минералокортикоиды

- •Краткая характеристика стероидных гормонов

- •Глава 17. Эндокринология 405

- •17.6. Гормоны поджелудочной железы

- •Инсулин

- •Глава 17. Эндокринология 407

- •Глюкагон

- •Соматостатин

- •Регуляция уровня глюкозы

- •Глава 17. Эндокринология 409

- •Патофизиологические аспекты

- •17.7. Гомеостаз баланса кальция и фосфата

- •Гормональная регуляция

- •Патофизиология гомеостаза кальция

- •Глава 17. Эндокринология 411

- •17.8. Гормоны мозгового слоя надпочечников Катехоламины

- •17.9. Дополнительные эндокринные системы

- •17.10. Литература

- •Глава 17. Эндокринология 413

- •Часть V. Кровь и система кровообращения Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн

- •18.1. Основные положения

- •Функции крови

- •Объем крови

- •Гематокрит

- •Глава 18. Функция крови 415

- •18.2. Плазма крови

- •Электролиты плазмы

- •Глава 18. Функция крови 417

- •Б елки плазмы

- •Глава 18. Функция крови 4ш

- •Глава 18. Функция крови 421

- •18.3. Эритроциты Число, форма и размеры

- •Глава 18. Функция крови 423

- •Образование, продолжительность жизни и разрушение эритроцитов

- •Метаболизм и свойства мембран эритроцитов

- •Глава 18. Функция крови 425

- •Особые физико-химические свойства эритроцитов

- •18.4. Лейкоциты Общие свойства и образование лейкоцитов

- •Глава 18. Функция крови 427

- •Гранулоциты

- •Глава 18. Функция крови 429

- •Моноциты

- •Лимфоциты

- •Число лейкоцитов: методы подсчета и патологические сдвиги

- •18.5. Тромбоциты

- •Глава 18. Функция крови 431

- •18.6. Остановка кровотечения и свертывание крови Гемостаз

- •Глава 18. Функция крови 433

- •Свертывание крови и факторы свертывания

- •Глава 18. Функция крови 437

- •Фибринолиз

- •Глава 18. Функция крови 439

- •18.7. Защитная функция крови Классификация защитных механизмов

- •Специфические защитные механизмы

- •Глава 18. Функция крови 441

- •Глава 18. Функция крови 443

- •Глава 18. Функция крови 445

- •Неспецифические гуморальные защитные механизмы

- •Глава 18. Функция крови 447

- •Неспецифические клеточные защитные механизмы

- •Важнейшие этапы иммунного ответа

- •Глава 18. Функция крови 449

- •18.8. Группы крови человека

- •Система аво

- •Глава 18. Функция крови 451

- •Система Rh

- •Переливание крови

- •18.9. Литература

- •Глава 18. Функция крови 453

- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони

- •19.1. Строение и общая физиология сердца

- •Глава 19. Функция сердца 455

- •19.2. Основные механизмы возбуждения и электромеханического сопряжения в сердце

- •Возникновение и распространение возбуждения

- •Глава 19. Функция сердца 457

- •Характеристики процесса возбуждения на клеточном уровне

- •Глава 19. Функция сердца 459

- •Глава 19. Функция сердца 461

- •Связь между возбуждением и сокращением (электромеханическое сопряжение)

- •Вегетативная иннервация сердца; основные механизмы действия медиаторов вегетативной нервной системы

- •Глава 19. Функция сердца 463

- •464 Часть V. Кровь и система кровообращения

- •Глава 19. Функция сердца 465

- •19.3. Электрокардиография

- •Глава 19. Функция сердца 467

- •Происхождение экг

- •Глава 19. Функция сердца 469

- •Глава 19. Функция сердца 471

- •Отведения экг

- •Отведения от конечностей

- •Глава 19. Функция сердца 473

- •Использование экг в диагностике

- •Некоторые патологические типы экг

- •Глава 19. Функция сердца 475

- •Глава 19. Функция сердца 477

- •19.4. Механическая работа сердца

- •Функция клапанов сердца

- •Глава 19. Функция сердца 479

- •Сердечный цикл

- •Период нзоволюметрнческого расслабления.

- •Глава 19. Функция сердца 481

- •Функциональная анатомия и геометрия сокращения желудочков

- •Глава 19. Функция сердца 483

- •Инвазивные методы исследования сердца: внутрисердечные измерения

- •Глава 19. Функция сердца 485

- •19.5. Приспособление сердечной деятельности к различным нагрузкам

- •Причины изменений максимумов давления и объема.

- •Глава 19. Функция сердца 487

- •Саморегуляторные реакции сердца на кратковременные нагрузки объемом и давлением

- •Глава 19. Функция сердца 489

- •Динамика иннервируемого сердца in situ

- •Глава 19. Функция сердца 491

- •Приспособление сердца к длительной физической нагрузке

- •19.6. Энергетика сокращения сердца

- •Мощность и работа сердца

- •Глава 19. Функция сердца 493

- •Потребление кислорода я питательных веществ

- •Кровоснабжение миокарда

- •Глава 19. Функция сердца 495

- •Глава 19. Функция сердца 497 Сердечная недостаточность

- •19.7. Литература

- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 499

- •20.1. Основы гемодинамики

- •Физические основы гемодинамики

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 501

- •Типы течений жидкости

- •Взаимосвязь между объемной скоростью тока жидкости и гидродинамическим сопротивлением

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 503

- •20.2. Свойства стенок и изменения диаметра сосудов Строение стенок сосудов

- •Трансмуральное давление, диаметр сосудов и напряжение в стенке

- •Взаимосвязь между давлением в сосудах и их объемом

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 505

- •20.3. Функциональная организация сосудистой системы Функциональные группы сосудов

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 507

- •Сопротивление в кровеносной системе

- •О бъем крови в кровеносной системе

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 509

- •20.4. Артериальный отдел большого круга кровообращения

- •Кровоток в артериях

- •Давление в артериальном русле

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 511

- •Влияние эластических свойств сосудов иа гемодинамику

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 513

- •Исследование пульса

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 515

- •20.5. Венозный отдел большого круга кровообращения Давление и скорость кровотока в венозном русле

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 517

- •Центральное венозное давление и венозный возврат

- •Механизмы, способствующие венозному возврату

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 519

- •20.6. Микроциркуляция Терминальное (микроциркуляторное) сосудистое русло

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 521

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 523

- •20.7. Лимфатическая система

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 525

- •20.8. Регуляция регионального (локального) кровообращения Основные особенности регуляции регионального кровообращения

- •Местные регуляторные механизмы

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 527

- •Нервная регуляция

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 529

- •Влияние химических и гормональных факторов

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 531

- •20.9. Регуляция системной гемодинамики Основные принципы регуляции системного кровообращения

- •Барорецепторные рефлексы

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 533

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 535

- •Рефлексы с рецепторов растяжения сердца

- •Рефлексы с артериальных хеморецепторов

- •Реакция на ишемию цнс

- •Влияние адреналина и норадреналина на сердечно-сосудистую систему

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 537

- •Промежуточные (по времени) регуляторные механизмы

- •Релаксация напряжения в сосудистой стенке.

- •Регуляторные механизмы длительного действия

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 539

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 541

- •Центральная регуляция кровообращения

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 543

- •20.10. Легочное кровообращение Гемодинамические особенности легочного кровообращения

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 545

- •Функциональные особенности

- •Регуляция легочного кровообращения

- •20.11. Кровообращение при различных физиологических и патологических состояниях Артериальное давление у человека

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 547

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 549

- •Влияние положения тела на гемодинамику

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 551

- •Физическая нагрузка

- •Температурный стресс

- •Кровопотеря

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 553

- •Сердечно-сосудистый шок

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 555

- •20.12. Кровообращение в отдельных органах и его регуляция Коронарное кровообращение

- •Мозговое кровообращение

- •Кровообращение в печеночных и портальных сосудах

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 557

- •Почечное кровообращение

- •Кровообращение в скелетных мышцах

- •Кожное кровообращение

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 559

- •Кровообращение в матке и у плода

- •20.13. Измерение давления, кровотока и объема крови в сердечно-сосудистой системе Измерение давления

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 561

- •Измерение кровотока

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 563

- •Измерение объема крови

- •Глава 20. Функции сосудистой системы 565

- •20.14. Литература

- •Часть VI дыхание Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс

- •21.1. Дыхательные движения Дыхательные экскурсии грудной клетки

- •Глава 21. Легочное дыхание 569

- •Функции воздухоносных путей

- •Функции альвеол

- •Глава 21. Легочное дыхание 571

- •21.2. Легочная вентиляция Легочные объемы и емкости

- •Глава 21. Легочное дыхание 573

- •Измерение легочных объемов

- •Анатомическое и функциональное мертвое пространство

- •Глава 21. Легочное дыхание 575

- •Искусственное дыхание

- •Глава 21. Легочное дыхание 577

- •21.3. Механика дыхания

- •Упругие (эластические) сопротивления

- •Статические кривые объем-давление

- •Глава 21. Легочное дыхание 579

- •Неэластическое сопротивление

- •Глава 21. Легочное дыхание 581

- •Соотношение между давлением и объемом в ходе дыхательного цикла

- •Глава 21. Легочное дыхание 583

- •Дыхательные пробы

- •Определение типа нарушения вентиляции

- •Глава 21. Легочное дыхание 585

- •21.4. Газообмен Содержание газов в альвеолах

- •Глава 21. Легочное дыхание 587

- •Парциальные давления дыхательных газов

- •Глава 21. Легочное дыхание 589

- •Диффузия дыхательных газов

- •Глава 21. Легочное дыхание 591

- •21.5. Легочная перфузия и оксигенация крови в легких Легочная перфузия

- •Глава 21. Легочное дыхание 593

- •21.6. Центральный генез дыхательного ритма и регуляция дыхания

- •Центральный ритмогенез

- •Глава 21. Легочное дыхание 595

- •Глава 21. Легочное дыхание 597

- •Влияние химических факторов

- •Глава 21. Легочное дыхание 599

- •Влияние других факторов на дыхание

- •Глава 21. Легочное дыхание 601

- •Глава 21. Легочное дыхание 603

- •21.7. Литература

- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс

- •22.1. Структура и свойства гемоглобина Строение молекулы гемоглобина

- •Поглощение света гемоглобином

- •Глава 22. Транспорт газов крови 607

- •Содержание гемоглобина в крови; среднее содержание гемоглобина в эритроците

- •Глава 22. Транспорт газов крови 609

- •22.2. Перенос кислорода кровью Физическая растворимость газов

- •Связывание кислорода гемоглобином

- •Глава 22. Транспорт газов крови 611

- •Факторы, влияющие на кривую диссоциации оксигемоглобина

- •Глава 22. Транспорт газов крови 613

- •Связывание гемоглобина с оксидом углерода

- •22.3. Перенос со2 кровью Формы транспорта со2

- •Глава 22. Транспорт газов крови 615

- •Сатурационные кривые co2 1)

- •22.4. Кислотно-щелочное равновесие крови pH крови

- •Глава 22. Транспорт газов крови 617

- •Буферные свойства крови

- •Глава 22. Транспорт газов крови 619

- •Механизмы регуляции pH

- •Глава 22. Транспорт газов крови 621

- •Глава 22. Транспорт газов крови 623

- •Оценка кислотно-щелочного равновесия

- •22.5. Литература

- •Глава 22. Транспорт газов крови 625

- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте

- •23.1. Тканевой метаболизм и потребности тканей в кислороде Обмен веществ и преобразование энергии в клетках.

- •Биологическое окисление в митохондриях

- •Глава 23. Тканевое дыхание 627

- •Потребность тканей в кислороде

- •Глава 23. Тканевое дыхание 629

- •23.2. Снабжение тканей кислородом Запасы кислорода в тканях

- •Поступление кислорода к тканям и его утилизация

- •Глава 23. Тканевое дыхание 631

- •Обмен дыхательных газов в тканях

- •Напряжение (парциальное давление) о2 в тканях

- •Глава 23. Тканевое дыхание 633

- •Глава 23. Тканевое дыхание 635

- •Распределение парциального давления о2 в работающих скелетных мышцах

- •23.3 Регуляция снабжения тканей кислородом и кислородное голодание Механизмы, обеспечивающие соответствие поступления кислорода потребности в нем

- •Глава 23. Тканевое дыхание 637

- •Причины недостаточного снабжения тканей кислородом

- •Кислородотерапия; кислородное отравление

- •Глава 23. Тканевое дыхание 639

- •Обратимые и необратимые нарушения при острой тканевой аноксни

- •23.4. Литература

- •Глава 23. Тканевое дыхание 641

- •Оглавление

- •Электронное оглавление

- •Электронное содержание

- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке 82

- •Часть V. Кровь и система кровообращения 126

- •Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн 126

- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони 188

- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб 248

- •Часть VI дыхание 345

- •Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс 345

- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс 392

- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте 420

Глава 20. Функции сосудистой системы 501

|

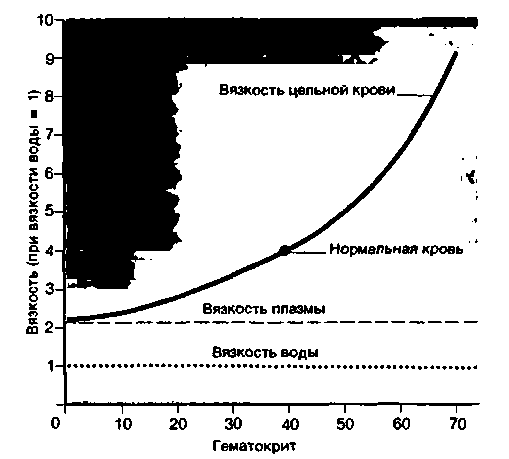

Рис. 20.3. Зависимость относительной вязкости крови от гематокрита |

сдвига) вязкость увеличивается и при значительном снижении этих величин возрастает более чем до 1000 относительных единиц. В физиологических условиях эти эффекты проявляются лишь в наиболее мелких сосудах, где напряжение сдвига настолько мало, что эффективная вязкость может возрастать в 10 раз. Однако при некоторых патологических состояниях уменьшение скорости кровотока может сопровождаться еще большим повышением вязкости. Так, при сужении сосудов в участке, расположенном дистальнее места сужения, кровоток замедляется (подобное явление наблюдается в венулах, поперечное сечение которых больше, чем у капилляров). Увеличение вязкости крови в таких случаях приводит к еще большему падению скорости кровотока, и в конце концов он полностью прекращается. Повышение вязкости крови при замедлении кровотока объясняется обратимой агрегацией эритроцитов, образующих скопления в виде монетных столбиков или прилипающих к стенкам сосудов.

Агрегация эритроцитов обусловлена наличием в плазме крупных белков (фибриногена, а2-макроглобулина и т.д.). В патологических условиях тенденция к агрегации может настолько возрастать, что для продвижения крови требуется дополнительная энергия. Кроме того, при высоких скоростях кровотока эритроциты изменяют свою форму и соответствующим образом ориентируются по ходу струи; увеличение вязкости крови при низких скоростях кровотока частично обусловлено отсутствием этих эффектов [53].

Существует механизм, благодаря которому эффективная вязкость, наоборот, существенно снижа-

ется в сосудах диаметром менее 500 мкм. Это так называемый феномен сигма, или эффект ФареусаЛиндквиста. Этот феномен, более выраженный в мелких сосудах, обусловливает снижение эффективной вязкости крови в капиллярах вдвое по сравнению с крупными сосудами; таким образом, вязкость крови в капиллярах почти достигает значения вязкости плазмы. Это уменьшение вязкости, возможно, связано с ориентацией эритроцитов вдоль оси сосуда. При этом эритроциты выстраиваются в цепочку, которая передвигается по капилляру, подобно «змее», в оболочке из плазмы. Бесклеточная краевая зона с низкой вязкостью образует слой, относительно которого легко скользят клетки крови. В результате условия кровотока улучшаются, а перепады давления снижаются. Этот феномен противодействует, хотя бы частично, описанному выше эффекту увеличения вязкости крови при уменьшении скорости кровотока в мелких сосудах.

Типы течений жидкости

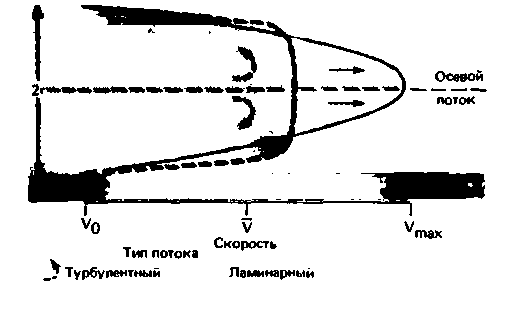

Ламинарное течение. В физиологических условиях почти во всех отделах кровеносной системы наблюдается ламинарное, или слоистое, течение крови. При таком типе течения жидкость движется как бы коаксиальными цилиндрическими слоями, причем все частицы ее перемешаются только параллельно оси сосуда. Остальные слои жидкости передвигаются относительно друг друга подобно трубкам телескопа, причем слой, непосредственно прилегающий к стенке сосуда, «прилипает» к ней и остается неподвижным; по этому слою скользит второй слой, по нему - третий и т. д. В результате образуется параболический профиль распределения скоростей с максимумом в центре сосуда (рис. 20.4).

Чем меньше диаметр сосуда, тем ближе центральные «слои» жидкости к его неподвижной стенке и тем больше они тормозятся в результате вязкостного взаимодействия с этой стенкой. Вследствие этого в мелких сосудах средняя скорость кровотока ниже. В крупных же сосудах центральные слои расположены дальше от стенок, поэтому по мере приближения к длинной оси сосуда эти слои скользят относительно друг друга со все большей скоростью. В результате средняя скорость кровотока значительно возрастает.

Особенность ламинарного кровотока заключается в том, что чем крупнее частицы крови, тем ближе они располагаются к оси сосуда. В результате осевой поток крови почти целиком состоит из эритроцитов, образующих довольно компактный цилиндр внутри оболочки из плазмы, содержащей мало клеток. Таким образом, средняя скорость кровотока выше, чем скорость тока плазмы.

Турбулентное течение. При определенных условиях ламинарное течение превращается в турбу-

502 ЧАСТЬ V. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ

|

Рис. 20.4. Профили скоростей при ламинарном (коаксиальном, цилиндрическом) (сплошная красная кривая) и турбулентном (черная штриховая кривая) потоках. При турбулентном течении как скорость осевого потока, так и средняя скорость ниже, чем при ламинарном |

лентное. Для турбулентного течения характерны завихрения, в которых частички жидкости перемещаются не только параллельно оси сосуда, но и перпендикулярно ей. Эти завихрения существенно увеличивают внутреннее трение жидкости, и профиль течения уплощается (рис. 20.4). При таком течении объемная скорость тока жидкости уже не пропорциональна градиенту давления (как при ламинарном кровотоке), так как по причине завихрений возникают дополнительные потери давления. Величина этих потерь пропорциональна квадрату объемной скорости тока жидкости, поэтому повышение последней сопровождается непропорциональным возрастанием давления.

Тип течения (турбулентный либо ламинарный) зависит от многих факторов. Существует безразмерная величина, отражающая все эти факторы в совокупности,-число Рейнольдса. Это число прямо пропорционально диаметру сосуда 2г (в метрах), средней линейной скорости кровотока ν (в м/с) и плотности жидкости ρ (плотность крови составляет 1060 кг/м3) и обратно пропорционально вязкости жидкости η (в Па-с):

![]() (Ю)

(Ю)

Если число Рейнольдса превышает 400, то у мест разветвлений и сужений артерий, а также в области крутых изгибов сосудов образуются локальные завихрения. Если же это число колеблется в пределах от 2000 до 2400, то поток становится целиком турбулентным. Во время периода изгнания в проксимальных отделах аорты и легочного ствола число Рейнольдса превышает это так называемое критическое значение, поэтому поток в данных областях сосудистого русла временно становится турбулентным. При возрастании скорости кровотока (напри-

мер, при мышечной работе) или снижении вязкости крови (например, при резко выраженной анемии) течение может стать турбулентным во всех крупных артериях. Шумы, возникающие при таком турбулентном течении, иногда можно выслушать даже без стетоскопа.