- •I пара — обонятельный нерв

- •II пара — зрительный нерв

- •III пара — глазодвигательный нерв, IV пара — блоковый нерв, VI пара — отводящий нерв – группа глазодвигательных нервов, ведающих движениями глазных яблок во всех направлениях

- •VI пара — отводящий нерв

- •V пара — тройничный нерв

- •VII пара – лицевой нерв

- •VIII пара нервов слагается из двух самостоятельных чувствительных нервов — слухового и вестибулярного

- •IX пара — языкоглоточный нерв

- •X пара — блуждающий нерв

- •XI пара — добавочный нерв

- •XII пара — подъязычный нерв

Тема: СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

Обонятельный нерв

Зрительный нерв

Глазодвигательный нерв

Блоковый нерв

Отводящий нерв

Тройничный нерв

Лицевой нерв

Слуховой и вестибулярный нервы

Языкоглоточный нерв

Блуждающий нерв

Добавочный нерв

Подъязычный нерв

Среди 12 пар черепных нервов имеются нервы только чувствительные (I, II, VIII) или только двигательные (III, IV, VI, XI, XII) и нервы смешанные (V, VII, IX, X). В составе ряда нервов проходят вегетативные волокна (III, V, VII, IX, X). Рассмотрим симптомы поражения отдельных черепных нервов.

I пара — обонятельный нерв

Односторонний очаг поражения в обонятельном корковом анализаторе не даст выпадения обоняния, но при развитии, например, опухоли в гиппокамповой извилине иногда наблюдаются обонятельные галлюцинации, которые могут быть аурой развертывающегося вслед за ним судорожного эпилептического припадка.

При аносмии (выпадение обоняния) в первую очередь нужно исключить заболевание слизистой оболочки носа как наиболее частую причину потери обоняния. Односторонняя аносмия может наблюдаться при опухоли лобной доли, придавливающей к основанию черепа обонятельную луковицу и обонятельный тракт.

Хотя обоняние у человека по сравнению с животными не играет значительной роли, все же на его базе можно создавать стойкие условные рефлексы, и при выпадении ведущих органов чувств обоняние может в какой-то степени их компенсировать.

Обоняние исследуется при помощи набора склянок с ароматическими веществами (гвоздичное масло, сосновый экстракт, камфора, эвкалипт, духи и др.), но не резко раздражающими слизистую оболочку носа (как нашатырный спирт, уксусная кислота) во избежание одновременного действиям на окончания тройничного нерва.

II пара — зрительный нерв

В состав зрительного нерва входят волокна от внутреннего и наружного отделов сетчатки и от желтого пятна (макула), которое является местом наиболее ясного зрения и состоит из одних колбочек. Волокна, которые идут от желтого пятна, образуют макулярный пучок зрительного нерва.

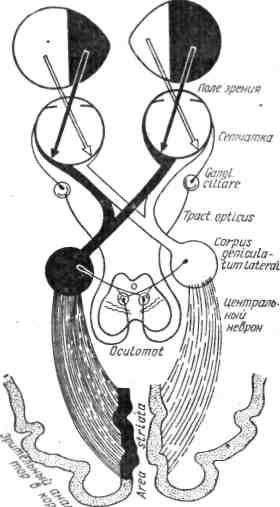

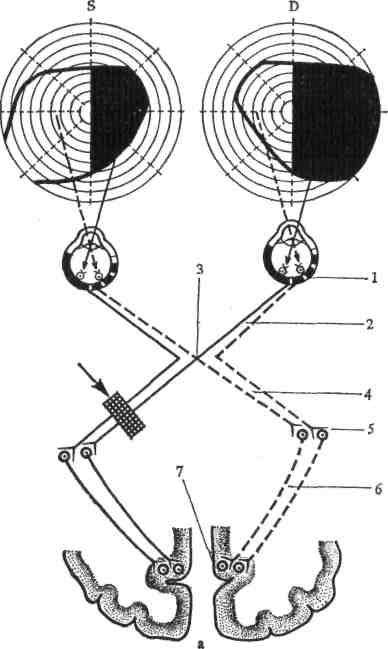

Волокна зрительного нерва, войдя через отверстие из глазницы в череп, располагаются на основании мозга и здесь впереди турецкого седла подвергаются перекресту, образуя хиазму (зрительный перекрёст). Перекрест этот неполный: в нем принимают участие лишь волокна, идущие от внутренних (носовых) половин сетчаток, волокна же от наружных, или височных, половин проходят хиазму неперекрещенными. Часть волокон макулярного пучка участвуют в перекрёсте. Зрительный путь от сетчатки до перекрёста носит название зрительного нерва, а за перекрёстом — зрительного тракта. В результате упомянутой особенности перекреста зрительных нервов в каждом зрительном тракте идут волокна не от одного глаза, как в зрительном нерве, а от одноименных левых или правых половин сетчаток обоих глаз (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема

зрительных путей

Рис. 1. Схема

зрительных путей

Рис. 2. Схема

зрительного анализатора и полей зрения

при его поражении:

Рис. 2. Схема

зрительного анализатора и полей зрения

при его поражении:

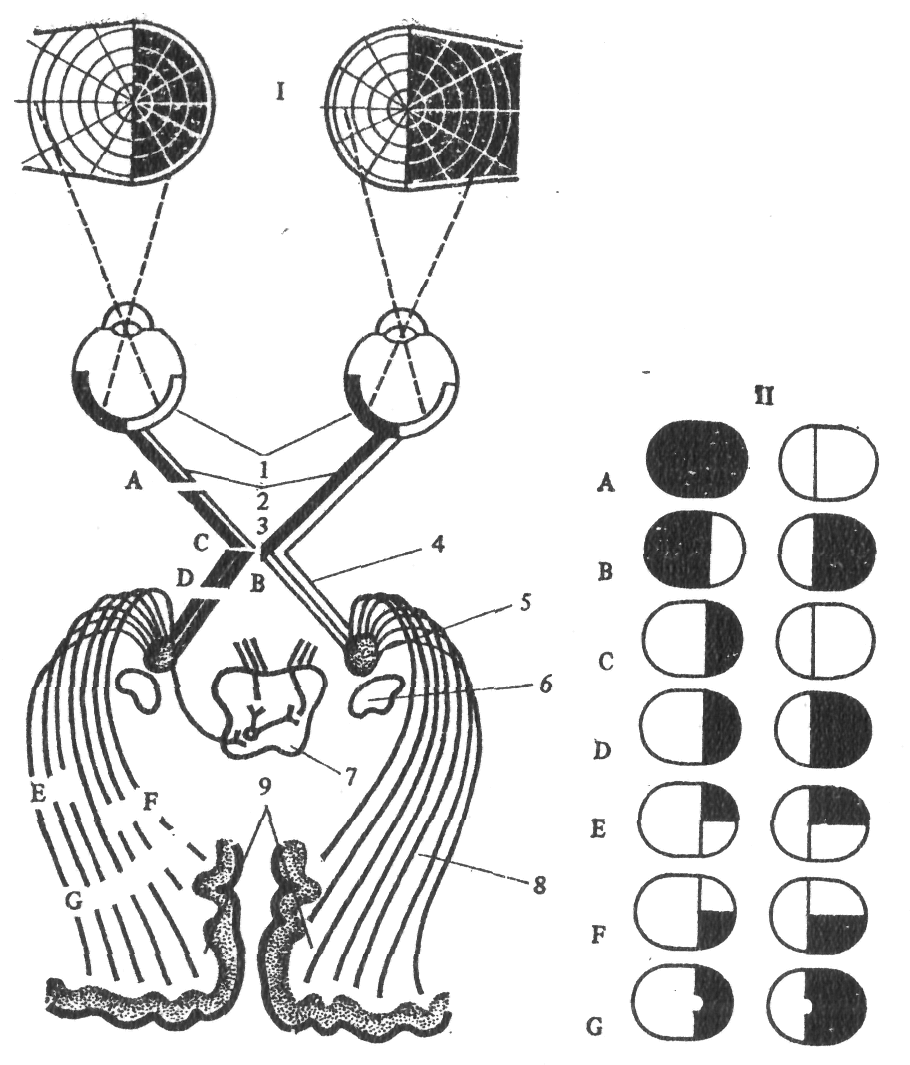

І — зрительные пути; 1 — сетчатка; 2 — зрительные нервы; 3—хиазма; 4 — зрительный тракт; 5 — латеральное коленчатое тело; 6 — подушка зрительного бугра; 7 — верхние холмики среднего мозга; 8 — зрительная лучистость; 9 — затылочные доли;

II — поля зрения при поражении разных отделов зрительного анализатора: А — слепота при поражении лево--го зрительного нерва; В — битемпоральная гемианопсия; С — левосторонняя назальная гемианопсия при поражении левого угла хиазмы; D — правосторонняя гемианопсия при поражении левого зрительного тракта; Е, F — правосторонняя верхне- и нижнеквадрантная гемианопсия при поражении наружного или внутреннего отдела зрительной лучистости; G — правосторонняя гомонимная гемианопсия с сохранением центрального зрения при поражении коркового центра зрительного анализатора левой затылочной доли.

Нужно учесть, что преломляющие среды глаза (хрусталик, стекловидное тело) проецируют на сетчатку обратное изображение видимого, а это значит, что предметы правого поля зрения воспринимаются левыми половинами сетчатки и далее зрительные импульсы передаются по левому зрительному тракту.

Полем зрения называется тот участок пространства, который видит неподвижный глаз. Различают центральное поле зрения, наружную, или нисочную, и внутреннюю, или носовую, половины поля зрения.

Для определения поля зрения у больного можно пользоваться следующим приемом. Врач садится против больного и предлагает ему закрыть или завязать один глаз, например левый, а другим глазом смотреть неподвижно в левый глаз врача. Врач, закрыв свой правый глаз, ведет издали, попеременно со всех сторон, палец между собой и больным по направлению к центру поля зрения. Если больной отмечает появление пальца одновременно с врачом, то поле зрения у него можно считать нормальным.

Для более точного определения полей зрения применяют прибор, называемый периметром. Принцип обследования тот же, но вместо пальца передвигается бумажный квадратик по металлической дуге, где отмечаются границы поля зрения в градусах, нанесенных на дуге. В норме границы для белого цвета следующие: наружу 90°, внутрь 60°, кверху 60°, книзу 70°.

В случае половинного выпадения полей зрения, что носит название половинной слепоты, или гемианопсии (подробности см. ниже), и невозможности обследовать больного приведенными методами можно прибегнуть к более простому, хотя и менее точному приему: больному предлагают пальцем показать середину палки или протянутой поперек веревки; при наличии гемианопсии больной делит пополам не всю длину, а только 3/4, так как примерно 1/4 палки выпадает из поля зрения со стороны гемианопсии. Обнаружить гемианопсию поможет и выпадение мигательного рефлекса со слепой стороны поля зрения (неожиданное поднесение руки к глазу исследуемого в нормальных условиях вызывает моргание).

При полном перерыве проводимости зрительного нерва наступает слепота соответствующего глаза (амавроз) с выпадением прямой, но с сохранением содружественной реакции на свет зрачка этого глаза. Понижение зрения называется амблиопией.

При поражении только части волокон может отмечаться выпадение отдельных участков поля зрения (скотома) или концентрическое сужение поля зрения.

При разрушении всей хиазмы будет наблюдаться полная двусторонняя слепота.

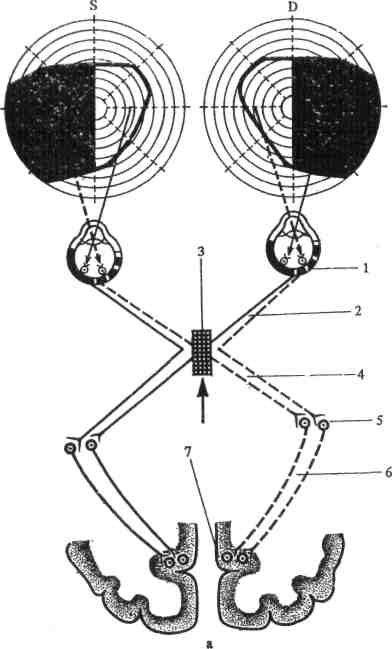

При опухоли гипофиза, в случаях гидроцефалии с увеличением III желудка могут быть повреждены лишь внутренние, перекрещивающиеся, волокна зрительных нервов, которые проводят импульсы от внутренних, носовых половин сетчаток обоих глаз. В этом случае выпадут наружные, или височные, половины поля зрения, т. е. наступит так называемая битемпоральная гемианопсия. Она будет разноименной, так как в одном глазу выпадает правая половина, в другом — левая половина поля зрения.

При аневризмах сонных артерий (по сторонам турецкого седла) встречается (правда, крайне редко) перерыв проводимости по волокнам, не принимающим участия в перекресте, и тогда выпадают внутренние, или носовые, половины полей зрения, что дает тоже разноименную, но уже биназальную гемианопсию.

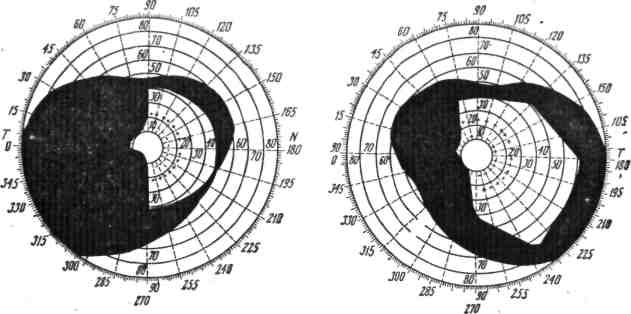

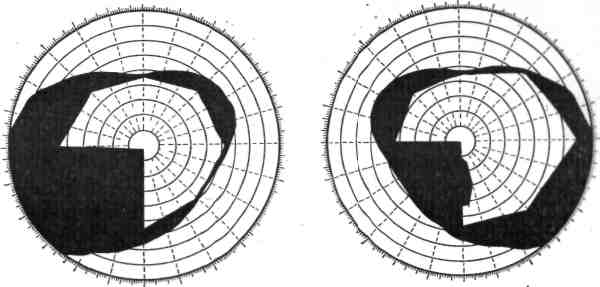

Рис. 3. Гетеронимная гемианопсия:

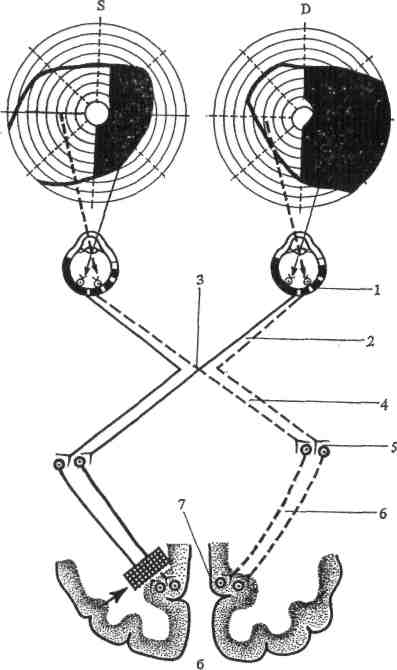

а — битемпоральная; б — биназальная; 1 — сетчатка; 2 — зрительный нерв; 3— хиазма; 4 — зрительный тракт; 5 — клетки латерального коленчатого тела; 6 — зрительная лучистость; 7 — клетки коркового центра зрения. Стрелками показано расположение патологического очага.

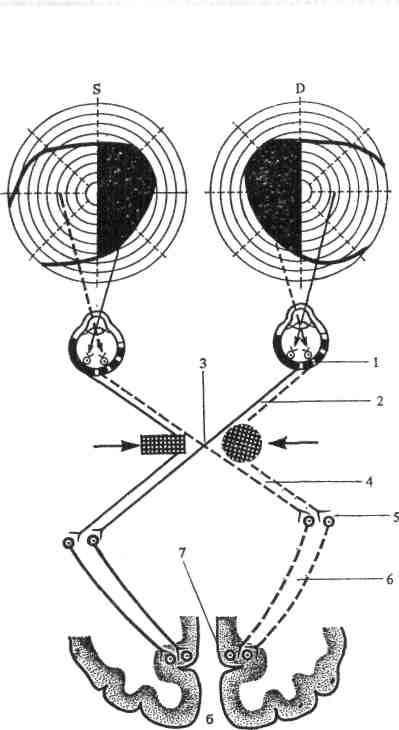

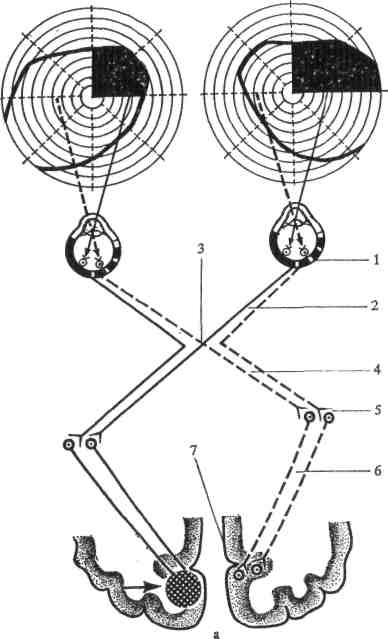

Практически значительно чаще встречаются одноименные, право- или левосторонние гемианопсии, которые возникают при поражении зрительного тракта, наружного коленчатого тела, задних отделов внутренней капсулы, пучка Грасьоле (зрительная лучистость). При поражении левых зрительных путей будет правосторонняя гемианопсия, правых — левосторонняя гемианопсия.

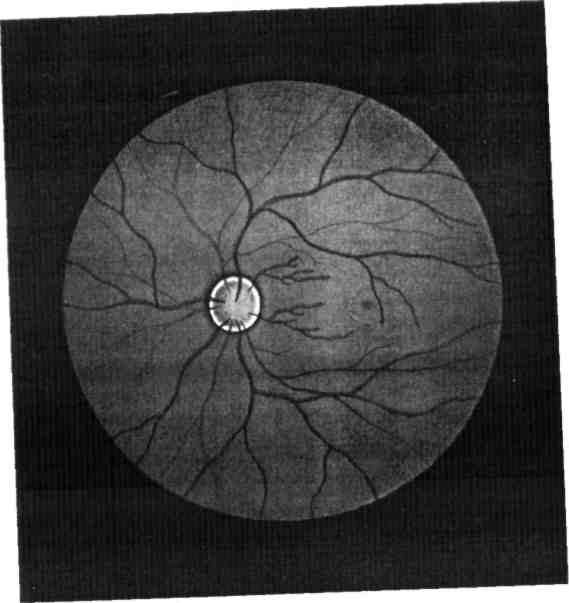

Ввиду того, что все волокна от центрального (макулярного) отдела сетчатки поступают в оба полушария, при поражении пучка Грасьоле остается сохраненным центральное поле зрения и больной может не замечать своей гемианопсии (рис. 4).

Рис. 4. Поле зрения при левосторонней корковой гемианопсии. Сохранность популярного зрения (макулярная выемка).

При поражении зрительного тракта или первичного зрительного центра больной ясно ощущает свою половинную слепоту, а картина поля зрения носит характер резко обрезанного половинного типа (рис. 5).

Рис. 5. Поле зрения при поражении правого зрительного тракта; выпадение всей левой половины поля зрения (вертикальная линия раздела).

Нужно, однако, помнить, что ощущение или отсутствие ощущения половинной слепоты не всегда является надежным признаком в дифференциальной диагностике между корковой (рис. 6 б) и трактусной (рис. 6, а) гемианопсией, так как и при корковой одноименной гемианопсии может встречаться вертикальная линия раздела без макулярной выемки и, значит, половинная слепота больным будет ощущаться. В диагностике может помочь отсутствие (поражен зрительный тракт) или сохранность (поражен пучок Грасьоле) реакции зрачка на свет при направлении пучка света с помощью щелевой лампы на «слепую» половину сетчатки.

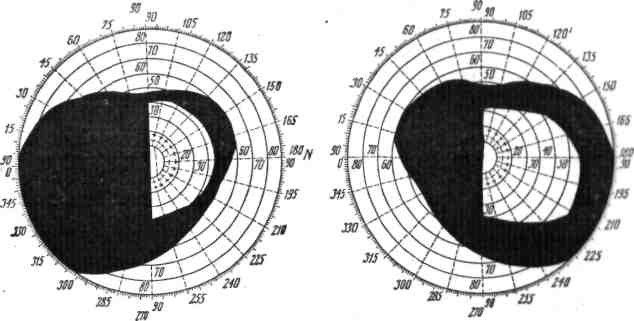

Рис. 6. Гомонимная (правосторонняя) гемианопсия (темные участки — выпавшие поля зрения): а — правосторонняя трактусовая гемианопсия; б — правосторонняя центральная гемианопсия; 1 — сетчатка; 2 — зрительный нерв; 3— хиазма; 4 — зрительный тракт; 5 — клетки латерального коленчатого тела; 6 — зрительная лучистость; 7 — клетки коркового центра зрения. Стрелками показано расположение патологического очага.

При поражении части волокон в пучке Грасьоле (что наблюдается при опухолях, абсцессах височной доли), а также одной верхней или одной нижней губы шпорной борозды отмечается выпадение четверти поля зрения — так называемая квадрантная гемианопсия (рис. 7, 8).

Рис. 7. Левосторонняя нижняя квадратная гемианопсия.

Рис. 8. Квадрантная правосторонняя гемианопсия:

а — верхнеквадрантная (очаг в области язычной извилины); б — нижнеквадрантная (очаг в клине): 1 — сетчатка; 2 — зрительный нерв; 3— хиазма; 4 — зрительный тракт; 5 — клетки латерального коленчатого тела; 6 — зрительная лучистость; 7 — клетки коркового центра зрения. Стрелками показано расположение патологического очага.

При двустороннем повреждении передних отделов 17-го поля возникает двусторонняя гемианопсия, при которой выпадают периферические отделы поля зрения и сохраняется только центральное зрение, т. е. остается так называемое телескопическое (трубчатое) поле зрения.

Раздражение зрительных корковых областей обусловливает фотопсию в виде светящихся точек, искр, перемещающихся линий, что является нередко аурой развивающегося вслед за этим припадка фокальной эпилепсии. Иногда бывают более сложные зрительные галлюцинации и метаморфопсии, т. е. искажение зрения, когда, все предметы воспринимаются как имеющие неправильную форму, люди кажутся изуродованными, ходящими вверх ногами, и т. п.

При поражении 18-го и 19-го полей страдает зрительное познавание, узнавание виденного, т. е. имеет место так называемая зрительная агнозия.

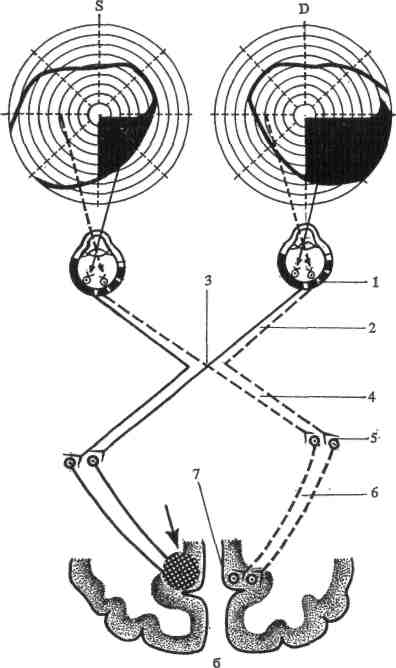

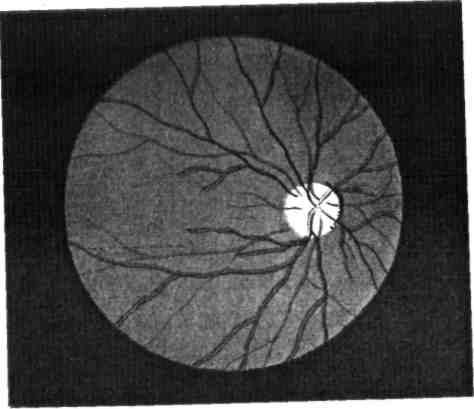

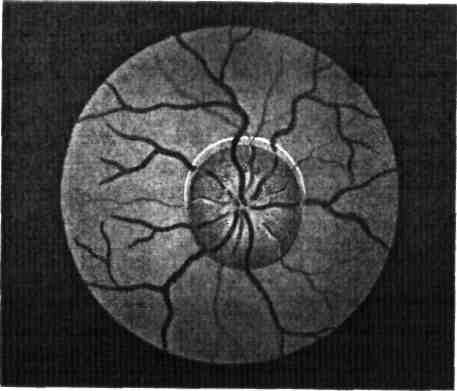

Большое диагностическое значение имеет исследование глазного дна при помощи офтальмоскопа (рис. 9). Явления венозного застоя с отеком и нечеткостью границ соска зрительного нерва, с кровоизлиянием (застойный сосок) часто встречаются при опухолях головного мозга или гидроцефалии (рис. 10).

Рис. 9. Нормальное глазное дно Рис. 10. Застойный сосок зрительного нерва

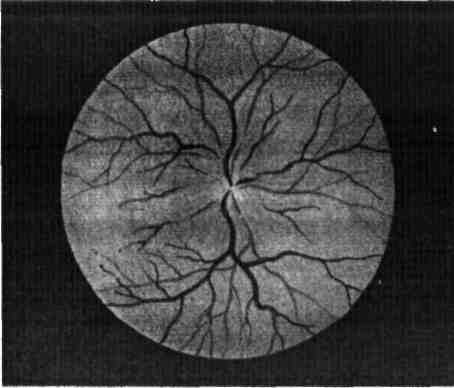

Гиперемия (покраснение) и стушёванность границ сосков с расширением артерий отмечаются при инфекционных заболеваниях нервной системы и указывают при снижении остроты зрения на неврит зрительного нерва (рис. 11).

Рис. 11. Неврит зрительного нерва. Рис. 12. Атрофия зрительного нерва (серая).

Побледнение соска с сужением его артерий – характерная картина при первичной серой атрофии, которая встречается при сухотке спинного мозга и получила свое название по соответствующей окраске соска зрительного нерва. Вторичная атрофия развивается после застоя или неврита, приводя к слепоте (рис. 12). Характерный для глазного дна при гипертонической болезни «феномен перекреста», или симптом Гунна – Салюса, возникает за счет вдавления артерии в месте ее перекреста с расширенной веной.