- •Фазы цикла

- •Кризис как важнейший элемент цикла

- •Теории циклов

- •4.2. Механизм "импульс-распространение"

- •4.3. Зависимость ввп от появления и развития макрогенераций

- •3.3 Государственное антициклическое регулирование

- •Инфляция в России, %

- •23. Экономический рост: понятие, типы, факторы

- •1.1 Понятие экономический рост

- •1.2 Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста

- •1.3 Факторы экономического роста

- •2. Модели экономического роста, современные проблемы и тенденции

- •2.1 Кейнсианские модели динамического равновесия

- •2.2 Неоклассические модели равновесного экономического роста. Модель р. Солоу

- •2.3 "Золотое правило" накопления э. Фелпса

- •2.4 Современные тенденции экономического роста

- •3. Бюджетный дефицит (профицит), государственный долг.

- •Сущность налогов

- •Функции налогов

- •Классификация налогов

20.

Денежная система Российской Федерации - это форма организация денежного обращения, закрепленная национальным законодательством. Она состоит из следующих элементов: денежной единицы, масштаба цен, вида денег, эмиссионной системы, механизма денежно-кредитного регулирования. Национальная валютная система, обладая относительной самостоятельностью, также входит в денежную систему страны. Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации, согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», является рубль, состоящий из 100 копеек. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается.

Виды денег - банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России. Они являются единственным законным средством платежа на территории России, их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону. Банкноты и монета обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей, для зачисления на счета, по вкладам и для перевода на всей территории Российской Федерации. Они являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.

За Центральным банком РФ закреплено исключительное право осуществлять эмиссию наличных денег, организацию их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации. Совет директоров Банка России принимает решение о выпуске в обращение новых банкнот и монет и об изъятии старых, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков. При этом описание новых денежных знаков публикуется в средствах массовой информации. Решение по этим вопросам направляется в Правительство РФ в порядке предварительного информирования. Коммерческие банки также участвуют в эмиссионном процессе. Они выпускают безналичные деньги в процессе кредитования, а при погашении ссуды происходит изъятие денег из оборота. В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлены правовые основы функционирования денежной системы РФ, задачи, функции и полномочия Банка России в организации денежного обращения. В России, как и во всех странах, налично-денежный оборот значительно меньше безналичного. При имеющем место колебании значений удельного веса наличных денег в общем объеме денежной массы доля их постепенно снижается. Доля наличных денег в экономически развитых странах еще меньше (10-20%), однако их присутствие необходимо, поскольку они обслуживают розничную торговлю, получение и расход большей части денежных доходов населения. Организацию налично-денежного обращения осуществляет Центральный банк РФ, это одна из его основных функций.

Она включает:

прогнозирование и организацию производства, перевозку и хранение банкнот и монет, создание их резервных фондов;

установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций;

установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их уничтожения;

определение порядка ведения кассовых операций для кредитных организаций.

По методологии расчета, принятой в 1998 году, в состав денежной массы не включаются данные по кредитным организациям с отозванной лицензией. Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на расчетных, текущих счетах и депозитах нефинансовых предприятий, организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, хранящихся в банках. Не включаются депозиты в иностранной валюте. Центральный банк РФ осуществляет межбанковские расчеты через свои учреждения. В его систему входит центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры и пр. Кассовое обслуживание - одна из важнейших функций банков. Банк является начальным и конечным пунктом движения денег, обеспечивающих товарообмен. Наличные деньги попадают в сферу обращения из банка в форме выплаты заработной платы или других расчетов наличными и возвращаются в банк в виде выручки. Сфера денежного обращения подлежит регулированию и жесткой регламентации со стороны государства, основные аспекты которых закреплены законодательно («Порядок ведения кассовых операций»). Согласно этому Порядку банковская система является не только организатором налично-денежного обращения, но и контролером данного процесса. Зачисление денежной выручки на счета в банке и выдача наличных средств на различные цели определяются как кассовые операции, которые по балансовому результату и по назначению делятся на приходные и расходные. Каждому предприятию определяется предельная величина наличных средств в кассе - лимит остатка кассы и норма расходования наличных денег из выручки. Эти кассовые нормативы позволяют рационально организовать денежное обращение, исключить встречные перевозки денег я обеспечить своевременные расчеты наличными. Одновременно с нормативами банк утверждает порядок и срок сдачи выручки в банк данного предприятия. Основным принципом организации денежного оборота является целевое использование наличных денежных средств. Структура приходных и расходных кассовых операций фиксируется в банковской ведомости «Учет кассовых операций», которая ведется всеми банками независимо от объема кассовых операций. Центральным банком РФ установлена пятидневная отчетность по этой ведомости, что позволяет ему определить эмиссионный результат и выработать эмиссионную политику на перспективу. Расчеты между коммерческими, кооперативными банками и другими кредитными учреждениями производятся расчетно-кассовыми центрами (РКЦ) Центрального банка РФ, организованными в местах нахождения учреждений банков. Имеются и межрайонные РКЦ. Для осуществления расчетов каждому учреждению банка в РКЦ открывается корреспондентский счет на соответствующем балансовом счете. Центральный банк РФ и его территориальные управления через РКЦ осуществляют эмиссионно-кассовое обслуживание и эмиссионно-кассовые операции. В РКЦ имеются оборотные кассы по приему и выдаче наличных денег и резервные фонды. Характерной особенностью формирования кассовых ресурсов РКЦ является возможность привлечения денежных средств из денежных хранилищ (резервных фондов), что, по сути, представляет собой не просто возврат денег в обращение за счет собранной накануне выручки, а привлечение дополнительных денежных ресурсов - эмиссию. Если кассовых поступлений недостаточно, банк может пополнить кассовые ресурсы, получат наличные деньги в РКЦ по денежному чеку. Если же кассовые поступления банка превышают его расход и лимит остатка кассы, определенный РКЦ, то излишки возвращаются в РКЦ. Недостатки ресурсов РКЦ пополняются только за счет перечисления средств из резервных фондов РКЦ по специальному разрешению Центрального банка РФ. Такой порядок распоряжения резервными фондами является частью централизованного регулирования денежного оборота.

|

На Центральных банк РФ как главный регулирующий орган платежной системы возложены обязанности установления правил, сроков и стандартов осуществления расчетов с соблюдением следующих принципов их организации:

Соблюдение правового режима осуществления расчетов и платежей.

Осуществление расчетов по банковским счетам, которые должны быть у получателя (поставщика) и плательщика. Для расчетного обслуживания заключается договор банковского счета между клиентом и банком, а банки и другие кредитные учреждения открывают корреспондентские счета друг у друга для проведения расчетов между собой.

Обеспечение ликвидности и платежеспособности участников расчетных отношений как необходимого условия своевременного выполнения долговых обязательств.

Наличие согласия (акцепта) плательщика на платеж. Механизмом реализации этого принципа является оформление соответствующего платежного документа - чека, векселя, платежного поручения или специального акцепта документов - платежных требований-поручений, платежных требований, переводных векселей, выписанных получателем средств.

Соблюдение срочности платежа. Этот принцип относится не только к периоду оплати счетов за товары и услуги, но и ко времени выполнения расчетных операций банками.

Контроль субъектов расчетных отношений за своевременностью и правильностью совершения расчетов. С этим принципом тесно связан принцип имущественной ответственности за соблюдение договорных условий в форме возмещения убытков, уплаты штрафа, пени и т.п. в случае нарушения договорных обязательств.

Выбор тех или иных форм безналичных расчетов зависит от уровня экономического развития страны. Самой распространенной формой безналичных расчетов в России в настоящее время являются платежные поручения: с их помощью ведутся расчеты с поставщиками и подрядчиками в случае предоплаты, с органами страхового и пенсионного фонда, при налоговых и иных платежах.

Недостаточно распространена аккредитивная форма расчетов, ее удельный вес невелик. Согласно законам Российской Федерации при расчетах как физическими, так и юридическими лицами могут применяться чеки, но не допускаются расчеты чеками между физическими лицами.

Правила, формы, сроки и стандарты безналичных расчетов устанавливает Центральный банк РФ.

ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ФОРМЫ И ИХ РАЗВИТИЕ

Исторический анализ процесса эволюции денег показывает, что в процессе развития общества происходит постепенный переход от товарных денег к металлическим и от металлических – к бумажным. Современный период характерен тем, что бумажные деньги претерпевают качественное изменение в направлении к виртуальным формам.

Товарные, металлические и бумажные деньги – по своей природе вещественные. Вневещественной форме предстают записи на счетах, электронные деньги. Их развитие приводит к появлению новых типов денежных систем.

Исторически сложившееся, организуемое и регулируемое законами денежное обращение страны представляет собой ее денежную систему. Состояние денежной системы страны определяется ее общим социально-экономическим развитием и уровнем использования достижений научно-технического прогресса. Денежная система страны характеризуется типом и составляющими элементами.

Типы денежных систем различны и определяются, прежде всего, в зависимости от денежного материала: товарного, металлического, бумажного, виртуального. С учетом исторически существовавших денежных систем логичной выглядит следующая классификация основныхтипов денежных систем: товарные; металлические; фидуциарные. Существуют также смешанные и переходные типы денежных систем. Для всех этих типов денежных систем возможны различные формы наличных и безналичных расчетов.

В условиях существования металлического денежного обращения различали два типа денежных систем: биметаллизм и монометаллизм.

Биметаллизм – денежная система, при которой государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя металлами – золотом и серебром, монеты из которых функционируют на равных основаниях. Существовали три разновидности биметаллизма:

1) система параллельной валюты, при которой соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливалось стихийно на рынке;

2) система двойной валюты, при которой это соотношение диктует государство;

3) система «хромающей» валюты, когда золотые и серебряные монеты служат платежными средствами, но не на равных основаниях, так как чеканка серебряных монет производится в закрытом порядке в отличие от свободной чеканки золотых монет, и серебро при этом становится знаком золота.

Монометаллизм – денежная система, при которой один денежный металл является всеобщим эквивалентом, и одновременно в обращении находятся другие знаки стоимости: банкноты, казначейские билеты, разменная монета, обмениваемые на золото.

Существовали три разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный стандарт. При золотомонетном стандарте золото выполняет все функции, а в обращении находятся золотая монета и знаки золота.

При золотослитковом стандарте банкноты обмениваются на слитки, но при предъявлении определенной суммы. При золотодевизном стандарте банкноты обмениваются на девизы, то есть на иностранную валюту, включая золото.

После мирового валютно-финансового кризиса 1997-1998 гг. возник вопрос о создании новой мировой валютно-финансовой системы, с учетом того, что в мире стал господствовать фидуциарный стандарт. В фидуциарных денежных системах (лат. fides – вера) денежные знаки не являются представителями общественного материального богатства, не обмениваются на золото. Они сформировались вместе с переходом от металлического денежного обращения к бумажному. В настоящий период выделяют три вида фидуциарных денежных систем:

1) переходная, сочетающая металлическое и бумажное обращение;

2) полный бумажный фидуциарный стандарт;

3) электронно-бумажные денежные системы.

В нашей стране полный фидуциарный стандарт сложился в 1930 гг. и был закреплен

ликвидацией свободной торговли товарами (что осуществлялось Всесоюзным объединением «Торгсин») и прекращением обращения иностранный валюты (01.02.1930).

Эволюция денежных систем приводит к созданию все более экономичных денежных систем, где издержки денежного оборота постоянно снижаются. Все денежные системы, основанные на обороте кредитных денежных знаков, имеют общие черты:

1) вытеснение золота как из внутреннего, так и внешнего оборотов и оседание его в золотых резервах, в основном в банках в виде сокровища;

2) выпуск наличных и безналичных денежных знаков на основе кредитных операций банков;

3) развитие безналичного оборота, сокращение наличного денежного оборота;

4) создание и развитие механизмов денежно-кредитного регулирования денежного оборота со стороны государства.

Оборот кредитных денежных знаков имеет две разновидности денежных систем: плановой модели экономики и рыночной. Для этих разновидностей характерны следующие особенности (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Особенности плановой и рыночной моделей денежных систем

№ |

Плановая модель |

Рыночная модель |

1. |

Сосредоточение денежного оборота (безналичного и наличного) в едином государственном банке. |

Децентрализация денежного оборота между разными банками. |

2. |

Законодательное разграничение денежного оборота на безналичный и наличный обороты. |

Отсутствие такого разграничения. |

3. |

Прямое директивное планирование денежного оборота и его составных элементов как части системы государственного планирования. |

Прогнозное планирование денежного оборота. |

4. |

Централизованное директивное управление денежной системой. |

Централизованное управление денежной системой через аппарат государственного Центробанка. |

5. |

Относительная самостоятельность безналичного и налично-денежного оборота. |

Тесная взаимосвязь безналичного и налично-денежного оборотов. |

6. |

Выпуск денег в хозяйственный оборот в соответствии с выполнением государственного плана экономического развития. |

Выпуск денежных знаков в оборот в соответствии с государственными концепциями денежно-кредитной политики. |

7. |

Сочетание товарного и золотого обеспечения денежных знаков при приоритете товарного. |

Обеспечение денежных знаков активами банковской системы (золото, драгметаллы, товарно-материальные ценности). |

8. |

Законодательное установление масштаба цен и валютного курса национальных денежных единиц. |

Система рыночного установления валютного курса на основе «корзины валют». |

9. |

Монополия государственного банка в привлечении сбережений населения. |

Создание и развитие механизма государственного денежно-кредитного регулирования, активный контроль за денежными средствами со стороны налоговых органов. |

21. Экономический цикл (волна) является общей чертой почти во всех областях хозяйственной жизни и для всех стран с рыночной экономикой.

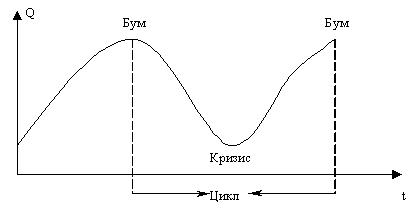

Экономические циклы (волны) — это периодические колебания деловой активности в обществе. Цикл представляет собой интервал времени в развитии рыночной экономики, в течение которого происходит увеличение объема производства товаров и услуг, а затем сокращение, спад, депрессия, оживление и, наконец, снова его рост (рис. 1).

Рис.1. Графическое изображение цикла

В самом цикле (если иметь в виду его классический вариант) выделяются четыре фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем.

Оновными (классическими) признаками наступления кризиса были следующие: 1) перепроизводство товаров. Их произведено значительно больше по сравнению с платежеспособным спросом. Масса товаров оказывается избыточной и не может быть реализована;

2) резкое падение цен. Оно является следствием превышения предложения товаров над их спросом. Во время кризиса 1929-1933 гг. цены в США упали почти на 54%, в Англии – почти на 58%.

3) резкое сокращение размеров производства. Упадок производства является важнейшей чертой фазы кризиса. Движущим мотивом производства является получение прибыли. Но во время кризиса, когда цены на товар падают, происходит значительное понижение нормы прибыли. Многие предприятия оказываются убыточными. В этих условиях предприниматели не заинтересованы в расширении производства, напротив, сокращают его. Сокращение производства – характернейшая черта кризиса;

4) массовое банкротство предприятий. Во время кризиса товары не реализуются или же реализуются по низким ценам. Поэтому предприниматели оказываются не в состоянии платить по своим долговым обязательствам и терпят крах (в период кризиса 1929 г. В Германии обанкротилось свыше 70 тыс. предприятий, в США – около 90 тыс.);

5) резкий рост безработицы и падение заработной платы. Сокращение производства ведет к тому, что масса работников выталкивается из производства. При этом заработная плата занятых работников падает.

6) паника на фондовой бирже, массовое падение курса акций (паника на бирже ценных бумаг является или предвестником кризиса, или сопровождает его);

7) кризис кредитной системы. Промышленный кризис порождает денежно-кредитный кризис. Выражением его является резкое сокращение кредита, массовое изъятие вкладов, крах банков, резкое повышение норму процента, всеобщая погоня за деньгами, сокращение предложения ссудного капитала вследствие отлива вкладов из банков.

Следующая фаза экономического цикла – депрессия. Она характеризуется следующими чертами:

1)рассасывание товарного избытка. В фазе депрессии реализация товаров постепенно возобновляется;

2) приостановкой резкого падения цен. Во время депрессии цены товаров сначала продолжают падать, но уже не так резко, как во время кризиса. В дальнейшем падение цен прекращается;

3) прекращение спада производства. В период депрессии размеры производства несколько увеличиваются по сравнению с кризисным уровнем. Но они еще не достигают предкризисного максимума;

4) падение ссудного процента. Денежные капиталы начинают стекаться в банки. Спрос на них остается незначительным. В результате норма процента снижается до минимального уровня;

Оживление и подъем как фазы промышленного цикла характеризуются следующими чертами:

1) быстрым ростом производства. Рост производства в течение 12-18 месяцев происходит на 40-60%;

2) значительным повышением товарных цен. Рост производства сопровождается ростом спроса на товары. В результате цены быстро растут. Они увеличиваются на 30-40%;

3)сокращением размеров безработицы. Расширение производства вызывает рост числа занятых работников;

4) повышение заработной платы. Увеличение спроса на рабочую силу и уменьшение безработицы способствуют повышению уровня заработной платы;

5) кредитной экспансией. Происходит расширение размеров кредита, предоставляемого банками. В ходе подъема рост спроса на ссудный капитал опережает рост предложения ссудных капиталов. И норма процента постепенно повышается. Основные типы циклов.

Тип |

Длина цикла |

Главные особенности |

Китчина |

2-4 года |

Величина запасов→колебания ВНП, |

|

|

инфляции, занятости, товарные циклы |

Жуглара |

7-12 лет |

Инвестиционный цикл→колебания |

|

|

ВНП, инфляции, занятости. |

Кузнеца |

16-25 лет |

Доход→иммиграция→ |

|

|

жилищное строительство→ |

|

|

совокупный спрос→доход |

Кондратьева |

40-60 лет |

Технический прогресс, |

|

|

структурные изменения |

Форрестера |

200 лет |

Энергия и материалы |

Тоффлера |

1000-2000 лет |

Развитие цивилизаций |

Причины циклического развития экономики.

Причины цикличности с точки зрения:

▪ монетарной теории - исключительно в денежно-кредитных отношениях, в финансовой сфере; ▪ теории перенакопления- в диспропорциональном развитии отраслей, производящих производственные товары, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары, т.е.- в инвестициях, при этом забывается о потреблении, об обратном влиянии потребительского спроса на инвестиции; ▪ теории недопотребления- в чрезмерных сбережениях, т.к. они ведут к сокращению спроса на потребительские товары, а в условиях депрессии сбереженные средства не могут не использоваться и для инвестирования; главное внимание сторонники этой теории уделяют рынку потребительских товаров; ▪ психологических теорий - в факторах пессимизма и оптимизма, склонности к потреблению и склонности к сбережению; ▪ экстернальных теорий (от лат. externus- внешний, посторонний)- во внешних факторах: войны, революции, крупные научные открытия, освоение новых территорий и т.д.; ▪ интернальных теорий (от лат. internus- внутренний)- во внутренних свойствах самой экономической системы; ▪ теории частной собственности - в частичной форме собственности и в отсутствие или в недостаточности государственного регулирования экономических процессов на микро - и макроуровнях; ▪ теории акселерации - в эффекте акселератора, в том, что возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, которая многократно увеличивает спрос на оборудование; ▪ теории фатальной неизбежности - в силу воздействия всех внутренних и всех внешних факторов развития современной экономической системы; ▪ космической теории, предложенной американским экономистом, статистиком и философом Уильямом Джевонсом, в периодичности возникновения пятен на солнце, приводящих, по его мнению, к неурожаю и общему экономическому спаду.

При оценке взглядов на цикличность и ее причины следует отметить, что они видоизменялись во времени вместе с изменением самой социально-экономической действительности.

Исходя из данного подхода, можно выделить три этапа в изменении взглядов на экономические циклы.

Первый этап охватывает период с начала 18 века до середины 30-х годов 20 века. В этот период преобладали точки зрения о том, что экономические кризисы или вообще невозможны при капитализме (Дж. Милль, К.-Б. Сей, Д. Рикардо), или они носят лишь случайный характер и что система свободной конкуренции способна самостоятельно их преодолевать (К. Сисмонди, Р. Робертус, К. Каутский).

Второй этап в исследовании причин кризисов охватывает период с середины 30-х до середины 60-х годов 20 века. Выделение этого периода в качестве особого этапа связано в первую очередь с трудами Д. Кейнса. Важной составной частью «кейнсианской революции» в области экономической теории является, в частности, вывод Кейнса о том, что экономические кризисы (точнее, депрессии, застой) неизбежны в условиях классического капитализма и вытекают из природы присущего ему рынка.

Третьим этапом в исследованиях причин экономических циклов является период с середины 60-х годов до настоящего времени. В этот период, во-первых, стало уделяться особое внимание разграничению экзогенных (внутренних) и эндогенных (внешних) причин цикличности рыночной экономики, причем именно эндогенным, внешним, факторам стало уделяться преимущественное внимание. Во-вторых, определилась позиция среди ряда специалистов, согласно которой государственная политика в развитых странах далеко не всегда направлена на антикризисное регулирование, сглаживание циклических колебаний и стабилизацию экономического равновесия. Напротив, государство нередко осуществляет и так называемую проциклическую политику, т.е. провоцирует и поддерживает цикличность.

Общество одновременно стремится к экономическому росту полнойзанятости и к устойчивому уровню цен.

Со времен становления капитализма национальная экономика во всех странах растет — увеличивается не только объем производства за определенный период времени, но и возрастает национальное богатствои производственный потенциал стран. Однако этот рост не является ни постоянным, ни плавным. Экономика подвержена колебаниям, которые часто называют циклами деловой активности или циклами экономической конъюнктуры.

Деловые циклы уже давно привлекают внимание экономистов, которые стремятся не только выявить закономерности циклического развития, но и спрогнозировать будущее экономическое развитие.

Экономическим циклом называют промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

Экономический (деловой) цикл — подъемы и спады уровней экономической (деловой) активности в течение нескольких лет. Это промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

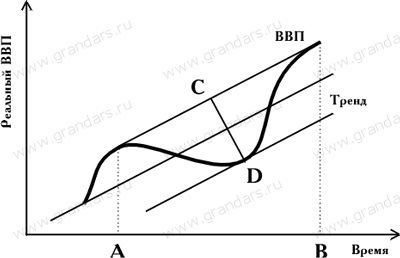

Циклические колебания могут испытывать различные макроэкономические показатели, но наиболее распространенным является анализ деловых циклов на примере колебаний величины ВВП (или ВНП). На рис. 4.1 представлена схема экономического цикла. Линия тренда (или усредненное значение ВВП за ряд лет) показывает общее направление развития экономики во времени, линия ВВП — реальные колебания этого показателя.

Рис. 4.1. Деловой цикл

Экономические циклы характеризуются следующими важными показателями:

амплитуда колебаний — максимальная разница между наибольшим и наименьшим значением показателя в течение цикла (расстояние CD);

продолжительность цикла — период времени, в течение которого совершается одно полное колебание деловой активности (расстояние AB).

По продолжительности циклы делятся на:

короткие циклы, связанные с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке, с колебанием оптовых цен и изменением запасов у фирм. Их продолжительность составляет 2-4 года;

средние циклы, связанные с изменением инвестиционного спроса предприятий, с долгосрочным накоплениемфакторов производства и усовершенствованием технологий. Их продолжительность составляет 10-15 лет;

длинные циклы (волны), связанные с открытиями или важными техническими нововведениями и их распространением. Их продолжительность составляет 40-60 лет.

Теория длинных волн экономического цикла Николая Кондратьева

Теория длинных волн была подробно разработана выдающимся русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938) в ряде работ, среди которых монография "Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны" (1922 г.) и доклад "Большие циклы экономической конъюнктуры" (1925 г.). Н.Д. Кондратьев с конца ХХVIII в. на основании фактического материала выделил три большие волны:

I. с конца 80 — начало 90-х гг. ХVIII в. до 1844-1851 гг.;

II. с 1844-1851 гг. по 1890-1896 гг.;

III. с 1890-1896 гг. приблизительно по 1939-1945 гг.

Если продолжить основные тенденции, намеченные Н.Д. Кондратьевым, то можно выделить четвертую и пятую волны:

IV. с 1939-1945 гг. по 1982-1985 гг.

V. повышательная волна с 1982-1985 гг.

Главную роль в смене циклов, по мнению Н.Д. Кондратьева, играют научно-технические новации. Так, для первой волны (конец ХVIII в.) решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в текстильной промышленности и производстве чугуна. Рост в течение второй волны (середина ХIХ в.) был обусловлен прежде всего строительством железных дорог, бурным развитием морского транспорта, что позволило освоить новые хозяйственные территории и преобразовать сельское хозяйство. Третья волна (начало ХХ в.) была подготовлена изобретениями в сфере электротехники и основывалась на массовом внедрении электричества, радио, телефона и других новшеств.

Продолжая анализ Н.Д. Кондратьева, можно предположить, что четвертая волна (40-е гг.) связана с изобретением и внедрением синтетических материалов, пластмасс, электронно-вычислительных машин первых поколений, а пятая (80-е гг.) — с массовым внедрением микропроцессоров, достижений генной инженерии, биотехнологий и т.д.

Необходимо отметить, что в реальной жизни происходит наложение одних циклов на другие, и в рамках более длительных колебаний совершаются несколько коротких циклов.

Фазы цикла

Циклы отличаются по продолжительности и интенсивности, но все циклы проходит одни и те же фазы:

В структуре цикла выделяют 4 стадии (или фазы):

Подъем. В фазе подъема национальный доход растет от года к году, безработица сокращается до естественного уровня, инвестиции и размер реального капитала растут, но этот рост замедляется. Также из-за повышенного потребительского и инвестиционного спроса увеличиваются цены и ставка процента.

Бум. Фаза подъема заканчивается бумом, при котором существуют сверхвысокая занятость и перегрузка мощностей, уровень цен, ставка зарплаты и ставка процента очень высокие. Инвестиции в производство почти не осуществляются из-за высокой стоимости привлечения ресурсов.

Спад. Производство и занятость сокращаются. Из-за снижения спроса падают цены на товары и услуги. Инвестиции становятся отрицательными, потому что на данной стадии цикла фирмы не только не осуществляют новых капиталовложений, но наблюдается рост простаивающих мощностей. Многие фирмы терпят убытки или становятся банкротами.

Дно спада. Темпы спада замедляются и на данном этапе стабилизируются. Падение производства и рост безработицы достигают своих максимальных значений. Цены минимальны. Выжили только самые сильные фирмы. Накапливается потенциал для будущего роста — при низких ставках процента объем инвестиций возрастает. Переход в стадию подъема происходит через некоторый промежуток времени, тогда, когда инвестиции начинают приносить отдачу.

Рассмотренные четыре фазы цикла могут различаться по продолжительности или по глубине. Так, например, на фоне повышательной длинной волны цикла Кондратьева средние и короткие циклы будут иметь более долгий и интенсивный подъем и кратковременный незначительный спад. В ситуации понижательной длинной волны, наоборот, спады будут глубокими и продолжительными, а подъемы незначительными и кратковременными.

Следует отметить, что не для всех циклов поведение макроэкономических показателей совпадает с описанным выше. Бывают ситуации, когда на фоне спада производства и роста безработицы наблюдается также рост цен. Такая ситуация носит название стагфляции и чаще всего возникает при резких изменениях экономической ситуации. Стагфляция наблюдалась в 70-е гг. в развитых странах во время энергетических кризисов, вызванных ростом цен на нефть. Другой пример — Россия в 90-е гг. после начала экономических преобразований.

Кризис как важнейший элемент цикла

Фазу спада в экономике называют также фазой кризиса и депрессии. Эта стадия имеет особенное значение для экономики, поскольку после кризиса происходит обновление состава предприятий, выживают наиболее сильные и эффективные фирмы, появляются новые изобретения и открываются новые экономические возможности. Однако кризис является и большим социальным потрясением — люди теряют работу, сокращаются их доходы, снижается уровень жизни населения. Поэтому предотвращение или смягчение кризисов — одна из важнейших задач государства.

Циклическое развитие экономики отчетливо стало проявляться, начиная с XIX в. Первый циклический кризис перепроизводства произошел в Англии в 1825 г. В XIX в. циклические кризисы происходили в отдельных странах, они не совпадали во времени и были обусловлены внутренними причинами развития стран либо мировыми неэкономическими событиями (в частности войнами).

Первый кризис, названный мировым, начавшийся в США и распространившийся на другие капиталистические страны в 1929 — 1933 гг., получил название Великой депрессии. Среди его причин были деформированная структура экономики после первой мировой войны, нарушение традиционных мирохозяйственных связей, монополизация экономики. Кризис проявился в значительном падении производства, высоком уровне безработицы, существенном сокращении объема мировой торговли. Он охватил все отрасли промышленности (особенно отрасли черной металлургии, машиностроения, горнодобывающей промышленности, морского транспорта и т.д.) и сельского хозяйства. Всеобщий характер кризиса сокращал возможности маневрирования стран на мировом уровне. Последствия этого кризиса были преодолены лишь в результате подъема, вызванного второй мировой войной.

После второй мировой войны начался бурный экономический подъем, связанный с восстановлением экономики, преодолением разрушений, вызванных войной. Однако потенциал восстановления был исчерпан достаточно быстро, и уже в 1957-1958 гг. разразился новый мировой кризис, наиболее сильно затронувший США. Впервые за послевоенный период упал общий экспорт готовой продукции, началась серия структурных кризисов (в сырьевых отраслях, судостроении и т.п.).

Причина следующего кризиса (1974-1975 гг.), можно сказать, является случайной, не подчиняющейся закономерностям экономического развития. Толчком послужило поднятие картелем ОПЕК цен на экспортируемую ими нефть в четыре раза. Многие развитые страны столкнулись с жесткой нехваткой энергетических ресурсов. Страны-импортеры нефти были вынуждены сокращать ее потребление либо искать заменители и внедрять энергосберегающие технологии. Объем национального производства сократился, в то время как цены выросли, т.е. наблюдалась ситуация стагфляции.

В 1980-1982 гг. разразился новый кризис, главными жертвами которого стали развивающиеся страны. Большинство развивающихся стран в течение второй половины ХХ в. проходили стадию перехода от аграрной структуры экономики к индустриальной. Поскольку их собственных средств для реализации данной цели было недостаточно, они вынуждены были привлекать иностранные капиталы. К началу 80-х гг. внешний долг развивающихся стран оказался слишком велик, и многие из них были не в состоянии выплатить не только основную сумму долга, но и проценты по нему.

90-е гг. оказались для большинства развитых стран годами застоя — производство развивалось медленными темпами, колебания в уровнях безработицы и инфляции были незначительными. Однако 90-е гг. стали годами потрясений для стран Восточной Европы и СССР, который в 1991 г. прекратил свое существование. Глубокий трансформационный кризис в России, явившийся следствием перехода от планового способа ведения хозяйства к рыночному, охватил все стороны экономической жизни. За время реформ промышленное производство сократилось приблизительно на 60% (многие экономисты говорят о деиндустриализации экономики), страна пережила период высокой инфляции, усилилось имущественное неравенство граждан, более 30% населения оказалось за чертой бедности.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить несколько особенностей циклического развития:

С развитием национальных экономик и усилением международной взаимозависимости кризисы из локальных (национальных) превращаются в мировые.

Сокращается промежуток времени между кризисами, т.е. уменьшается период циклических колебаний.

К закономерностям циклического развития экономики добавляется фактор случайности.

Системные (или трансформационные) кризисы не вписываются в общепринятую схему цикла. Как правило, они вызываются институциональными преобразованиями, происходящими не только в экономической, но и других сферах общественной жизни.