- •Глава 1 основные уравнения электродинамики

- •Глава 2. Постановка задач электродинамики

- •Глава 3. Электростатическое поле

- •Глава 4. Стационарное электромагнитное поле

- •Глава 5. Излучение электромагнитных волн

- •Глава 6. Плоские волны

- •Глава 7. Волновые явления на границе раздела двух сред

- •Глава 8. Дифракция электромагнитных волн

- •Глава 9. Общие свойства направляемых волн

- •Глава 10. Направляющие системы

- •Глава 11. Объемные резонаторы

- •Глава 12. Общая теория цепей свч

- •Глава 13. Элементная база техники свч

- •Глава 14. Пассивные устройства свч

- •Глава 15. Элементная база волоконно-оптических линий связи (волс)

- •Глава 1

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Векторы электромагнитного поля и классификация сред

- •1.2.1. Векторы электрического поля

- •1.2.2. Векторы магнитного поля

- •1.2.3. Классификация сред

- •1.2.4. Графическое изображение полей

- •1.3. Уравнения максвелла

- •1.3.1. Первое уравнение Максвелла

- •1.3.2. Второе уравнение Максвелла

- •1.3.3. Третье и четвертое уравнения Максвелла

- •1.4. Уравнение непрерывности и закон

- •1.5. Система уравнений максвелла и классификация электромагнитных явлений

- •1.5.1. Физическая сущность уравнений Максвелла

- •1.5.2. Классификация электромагнитных явлений

- •1.6. Уравнения максвелла для

- •1.6.1. Метод комплексных амплитуд

- •1.6.2. Уравнения Максвелла в комплексной форме

- •1.6.3. Уточнение понятий о проводниках и диэлектриках

- •1.6.4. Понятие о времени релаксации

- •1.7. Граничные условия

- •1.7.1. Граничные условия для нормальных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.2. Граничные условия для касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.3. Граничные условия на поверхности идеального

- •1.7.4. Физическая сущность граничных условий

- •1.8. Энергия электромагнитного поля

- •1.8.1. Сторонние токи и заряды

- •1.8.2. Уравнение баланса мгновенных значений мощности

- •1.8.3. Активная, реактивная и комплексная мощности

- •1.8.4. Уравнение баланса комплексной мощности

- •1.8.5. Скорость распространения электромагнитной энергии

- •Глава 2

- •2.1. Классификация задач электродинамики

- •2.2. Теоремы единственности решения краевых задач электродинамики

- •2.2.1. Вводные Замечания

- •2.2.2. Единственность решения внутренних задач электродинамики

- •2.2.3. Единственность решения внешних задач электродинамики

- •2.3. Волновые уравнения

- •2.3.1. Общий случай

- •2.3.2. Монохроматическое поле

- •2.4. Электродинамические потенциалы

- •2.4.1. Общий случай

- •2.4.2. Монохроматическое поле

- •2.4.3. Плоские задачи электродинамики

- •2.5. Сторонние магнитные токи и заряды

- •2.6. Принцип двойственности

- •2.7. Постановка и некоторые подходы к решению

- •Глава 3

- •3.1 Основные уравнения электростатики

- •3.2. Граничные условия

- •3.3. Энергия электростатического поля

- •3.4. Емкость

- •3.5. Постановка и методы решения задач электростатики

- •3.5.1. Определение поля, создаваемого известными источниками в безграничной однородной среде

- •3.5.2. Примеры определения поля известных источников

- •3.5.3. Краевые задачи электростатики

- •3.6. Конденсаторы

- •3.6.1. Емкость конденсатора

- •3.6.2. Плоский конденсатор

- •3.6.3. Цилиндрический конденсатор

- •Глава 4

- •4.1. Основные уравнения стационарного электромагнитного поля

- •4.2. Магнитостатика

- •4.3. Магнитное поле и постоянный ток

- •4.4. Энергия стационарного магнитного поля

- •4.5. Индуктивность

- •4.6. Примеры расчета магнитных полей

- •4.7. Электрическое поле постоянного тока

- •Глава 5

- •5.1. Введение

- •5.2. Элементарный электрический вибратор

- •5.3. Анализ структуры электромагнитного поля элементарного электрического вибратора

- •5.3.1. Деление пространства вокруг вибратора на зоны

- •5.3.2. Дальняя (волновая) зона

- •5.3.3. Ближняя зона

- •5.3.4. Промежуточная зона

- •5.4. Диаграммы направленности элементарного V электрического вибратора

- •5.5. Мощность излучения элементарного электрического вибратора

- •5.6. Элементарный магнитный вибратор

- •5.6.1. Физические модели элементарного магнитного вибратора

- •5.6.2. Поле элементарного магнитного вибратора

- •5.6.3. Элементарный щелевой излучатель

- •5.7. Эквивалентные источники электромагнитного поля

- •5.8. Элемент гюйгенса

- •5.8.1. Принцип Гюйгенса

- •5.8.2. Поле элемента Гюйгенса

- •5.9. Лемма Лоренца. Теорема взаимности

- •Глава 6

- •6.1. Плоские волны в однородной изотропной среде

- •6.1.1. Переход от сферической волны к плоской

- •6.1.2. Свойства плоской волны в однородной изотропной среде

- •6.1.3. Волны в диэлектриках

- •6.1.4. Волны в проводниках

- •6.1.5. Затухание волн

- •6.1.6. Глубина проникновения

- •6.2. Поляризация волн

- •Глава 7

- •7.1. Поле однородной плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении

- •7.2. Падение нормально поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.3. Падение параллельно поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.4. Полное прохождение волны во вторую среду

- •7.5. Полное отражение от границы раздела двух сред

- •7.5.1. Две диэлектрические среды

- •7.5.2. Диэлектрик и идеальный проводник

- •7.6. Падение плоской волны на границу поглощающей среды

- •7.7. Приближенные граничные условия леонтовича-щукина

- •7.8. Поверхностный эффект

- •7.8.1. Явление поверхностного эффекта

- •7.8.2. Потери энергии в проводнике

- •7.8.3. Эквивалентный поверхностный ток

- •7.8.4. Поверхностное сопротивление проводника

- •7.8.5. Сопротивление цилиндрического проводника

- •Глава 8

- •8.1. Строгая постановка задач дифракции

- •8.2. Дифракция плоской волны на круговом цилиндре

- •8.3. Численное решение задач дифракции

- •8.4. Физическая оптика (приближение гюйгенса-кирхгофа)

- •8.5. Геометрическая оптика

- •8.6. Метод краевых волн

- •8.7. Геометрическая теория дифракции

- •8.7.1. Дифракционные лучи

- •8.7.2. Вычисление поля дифракционных лучей

- •Глава 9

- •9.1. Направляющие системы и направляемые

- •9.2. Связь между поперечными и продольными составляющими векторов электромагнитного поля

- •9.3. Общие свойства и параметры электрических, магнитных и гибридных волн

- •9.4. Общие свойства поперечных электромагнитных волн

- •9.5. Концепция парциальных волн

- •9.6. Скорость распространения энергии и групповая скорость

- •9.7. Электрическая прочность линии передачи

- •9.7.1. Мощность, переносимая электромагнитной волной по линии передачи

- •9.7.2. Предельная и допустимая мощности

- •9.8. Затухание в линиях передачи

- •9.8.1. Коэффициент ослабления

- •9.8.2. Затухание, обусловленное потерями в среде,

- •9.8.3. Затухание, вызванное потерями в металлических элементах линии передачи

- •Глава 10

- •10.1. Прямоугольный волновод

- •10.1.1. Вывод формул для поля

- •10.1.2. Основная волна прямоугольного волновода

- •10.1.3. Токи на стенках прямоугольного волновода

- •10.1.4. Выбор размеров поперечного сечения прямоугольного волновода из условия одноволновой передачи

- •10.1.5. Передача энергии по прямоугольному волноводу

- •10.2. Круглый волновод

- •10.2.1. Вывод формул для поля

- •10.2.2. Токи на стенках круглого волновода

- •10.2.3. Передача энергии по круглому волноводу

- •10.3. Волноводы сложной формы

- •10.3.2. Эллиптические волноводы

- •10.4. Коаксиальная линия

- •10.4.2. Электрические и магнитные волны в коаксиальной линии

- •10.4.3. Передача энергии по коаксиальной линии

- •10.5. Двухпроводная линия

- •10.6. Полосковые линии

- •10.7. Линии поверхностной волны. Замедляющие системы

- •10.7.1. Простейшие диэлектрические волноводы

- •10.7.2. Металлическая плоскость, покрытая слоем диэлектрика

- •10.7.3. Плоский диэлектрический волновод

- •10.7.4. Металлический цилиндр, покрытый слоем диэлектрика

- •10.7.5. Круглый диэлектрический волновод

- •10.7.6. Световоды

- •10.7.7. Замедляющие структуры

- •Глава 11

- •11.1. Общие свойства объемных резонаторов

- •11.1.1. Общие сведения

- •11.1.2. Свободные гармонические колебания в объемных резонаторах

- •11.1.3. Резонансные частоты свободных колебаний

- •11.1.4. Добротность объемных резонаторов

- •11.1.5. Собственная добротность закрытых резонаторов

- •11.1.6. Связь между добротностью объемного резонатора и длительностью процесса свободных колебаний в нем

- •11.2. Резонаторы в виде отрезков регулярных линий передачи

- •11.2.1. Общие сведения

- •11.2.2. Коаксиальный резонатор

- •11.2.3. Резонатор в виде отрезка коаксиальной линии, нагруженной на емкость

- •11.2.4. Прямоугольный резонатор

- •11.2.5. Цилиндрический резонатор

- •11.2.6. Полосковые резонаторы

- •11.3. Проходной резонатор

- •11.4. Квазистационарные резонаторы

- •Глава 12

- •12.1. Понятие об эквивалентной схеме цепи свч. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.1.1. Цепь свч (тракт свч)

- •12.1.2. Линии передачи конечной длины. Неоднородности в линиях передачи

- •12.1.3. Полное эквивалентное сопротивление линии передачи

- •12.1.4. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.2. Проблема согласования и методы ее решения

- •12.2.1. Методы согласования линии передачи с нагрузкой

- •12.2.2. Узкополосное согласование с помощью реактивных элементов

- •12.2.3. Согласование с помощью четвертьволнового трансформатора

- •12.2.4. Широкополосное согласование нагрузки с линией

- •12.3. Матричное описание цепей свч

- •12.4. Метод декомпозиции и матричное описание сложных цепей свч

- •12.5. Построение эквивалентных схем простейших цепей свч. Реализация цепей из сосредоточенных элементов в диапазоне свч

- •12.6. Структурный и параметрический синтез. Автоматизация проектирования устройств свч

- •Глава 13

- •13.1. Сочленение отрезков линий передачи

- •13.2. Возбуждение электромагнитных волн в линиях передачи

- •13.3. Трансформаторы типов волн. Вращающиеся сочленения

- •13.4. Устройства, предназначенные для управления передаваемой мощностью

- •13.4.1. Аттенюаторы

- •13.4.2. Тройники

- •13.5. Фазовращатели

- •13.6. Поляризационные устройства

- •Глава 14

- •14.1. Направленные ответвители и мостовые схемы свч

- •14.1.1. Направленные ответвители на связанных линиях передачи

- •14.1.2. Мостовые схемы свч

- •14.1.3. Применение направленных ответвителей и мостов

- •14.2. Фильтры свч

- •14.2.1. Классификация фильтров

- •14.2.2. Синтез эквивалентных схем фильтров

- •14.2.3. Реализация эквивалентных схем фильтров свч

- •14.2.4. Широкополосное согласование с помощью фильтров

- •14.3. Невзаимньш'устройстшгсвч

- •14.3.1. Область применения невзаимных устройств

- •14.3.2. Свойства ферритов в диапазоне свч

- •14.3.3. Распространение электромагнитных волн в - неограниченной ферритовой среде

- •14.3.4. Ферритовые вентили

- •14.3.5. Ферритовые фазовращатели

- •14.3.6. Циркуляторы

- •Глава 15

- •15.1. Методы реализации элементов волс

- •15.2. Устройства ввода и вывода энергии оптического излучения

- •15.3. Делители и сумматоры мощности оптических сигналов. Направленные ответвители

- •15.4. Элементы и устройства оптического тракта, использующие дифракционные решетки

11.4. Квазистационарные резонаторы

Характерным признаком квазистационарных резонаторов является весьма четко выраженное пространственное разделение электрического и магнитного полей у колебания с наименьшей резонансной частотой, т.е. энергия электрического и магнитного полей концентрируется преимущественно в различных частях объема резонатора. Это позволяет рассматривать квазистационарные резонаторы, в которых возбуждается колебание с низшей резонансной частотой, как обычные колебательные контуры с сосредоточенными постоянными, причем те части объема, где концентрируется энергия электрического и магнитного полей, эквивалентны соответственно емкостному и индуктивному элементам контора. Если величина индуктивного и емкостного сопротивлений элементов известна, то резонансная частота квазистационарного резонатора может быть рассчитана по формуле

![]() На

рис.11.22 и 11.23 изображены тороидальный

резонатор, применяемый в клистронах, и

резонатор магнетрона соответственно.

На

рис.11.22 и 11.23 изображены тороидальный

резонатор, применяемый в клистронах, и

резонатор магнетрона соответственно.

В

случае тороидального резонатора

электрическое поле почти полностью

сосредоточено в зазоре шириной d

(рис.11.22).

Емкость эквивалентного резонансного

контура равна емкости зазора между

параллельными пластинами резонатора,

которая рассчитывается по формуле

![]() Эта

формула является приближенной, так как

не учитывает искажение поля на краях

конденсатора. Магнитное поле концентрируется

преимущественно в боковых полостях

резонатора. Если пренебречь неравномерностью

распределения магнитного поля вдоль

оси Z,

можно считать, что вектор Н имеет только

азимутальную составляющую

Эта

формула является приближенной, так как

не учитывает искажение поля на краях

конденсатора. Магнитное поле концентрируется

преимущественно в боковых полостях

резонатора. Если пренебречь неравномерностью

распределения магнитного поля вдоль

оси Z,

можно считать, что вектор Н имеет только

азимутальную составляющую

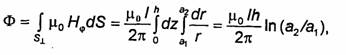

![]() где

/-ток, текущий по боковой поверхности

внутреннего цилиндра, а r-расстояние

от оси Z

до рассматриваемой точки. Магнитный

поток, проходящий через боковые полости

резонатора,

где

/-ток, текущий по боковой поверхности

внутреннего цилиндра, а r-расстояние

от оси Z

до рассматриваемой точки. Магнитный

поток, проходящий через боковые полости

резонатора,

где

S┴

- площадь половины поперечного сечения

резонатора, пронизываемая магнитными

силовыми линиями. Индуктивность

резонатора вычисляется по формуле

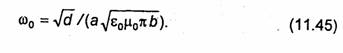

![]() Зная

Со

и Lо,

находим угловую резонансную частоту

тороидального резонатора:

Зная

Со

и Lо,

находим угловую резонансную частоту

тороидального резонатора:

![]()

Аналогично для ячейки магнетронного резонатора {рис.11.23) получаем

Глава 12

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЦЕПЕЙ СВЧ

12.1. Понятие об эквивалентной схеме цепи свч. Круговая диаграмма полных сопротивлений

12.1.1. Цепь свч (тракт свч)

Радиосистемы, работающие в диапазоне 30 МГц <f<3000 ГГц, обычно можно представить в виде некоторых устройств, соединенных отрезками линий передачи. Часть такой системы, расположенную между начальным и оконечным устройствами (например, между антенной и радиопередающим или радиоприемным устройством), называют трактом СВЧ или цепью СВЧ. Подобный тракт осуществляет передачу электромагнитной энергии от передатчика к антенне или от антенны к приемнику, обеспечивает требуемый режим работы выходных или входных цепей передатчика или приемника, выполняет частотное и поляризационное разделение и объединение передаваемых сигналов и ряд других функций. Отметим, что цепью СВЧ называют также и отдельные части тракта СВЧ. Наиболее распространенными элементами СВЧ цепей являются отрезки линий передачи, переходные и стыковочные узлы между линиями разных типов, согласующие и настроечные элементы, сумматоры, делители и ответвители мощности, поляризационные устройства, фильтры, фазовращатели, коммутаторы и переключатели, невзаимные устройства с намагниченными ферритами и др. Перечисленные и некоторые другие элементы СВЧ рассмотрены в последующих главах.

Процессы передачи электромагнитных сигналов в цепях СВЧ и в образующих их элементах являются весьма сложными. Их можно было бы проанализировать на основе решения соответствующих краевых задач электродинамики. Однако строгая постановка и решение таких задач даже для сравнительно простых элементов цепей СВЧ возможны далеко не всегда. А для применяемых на практике цепей СВЧ из-за их конфигурационной сложности решение краевых задач в строгой постановке в настоящее время практически невозможно. На практике при анализе сложных цепей СВЧ применяют метод декомпозиции (разбиения): цепь СВЧ разбивается на ряд элементов, которые анализируются независимо. При этом каждый такой элемент рассматривается как независимая электродинамическая система.

Постановка и решение краевых задач, соответствующих отдельным элементам, существенно проще, чем для всего устройства в целом. Используя или решение электродинамической задачи или результаты экспериментального исследования, если подобное решение получить не удается, для каждого выделенного элемента строят такое описание, которое позволяет находить влияние этого элемента на передаваемые электромагнитные сигналы. Обычно описание элементов цепи представляют либо в виде одной из матриц (матрицы рассеяния, матрицы передачи и др.), либо в виде эквивалентной схемы, состоящей из отрезков эквивалентной линии передачи, в которую тем или иным способом включены сосредоточенные элементы L, С, R и трансформаторы. Имея подобные универсальные описания всех элементов цепи СВЧ, можно определить все требуемые характеристики цепи (см. 12.3).

Обычно при построении математической модели цепи СВЧ для упрощения анализа отрезки линий передачи, соединяющие входящие в эту цепь устройства, заменяют отрезками эквивалентной линии, а устройства рассматриваются как некоторые многополюсники. Электромагнитные процессы в эквивалентной линии описываются скалярными функциями (напряжением 0т и током iт), зависящими лишь от продольной координаты z. Эти функции строятся на основе векторных функций Ёт и Нт, определяемых для каждой линии из решения соответствующей электродинамической задачи (см. гл.10). Отметим, что указанную упрощенную модель отрезка линии передачи можно использовать лишь в диапазоне частот, где соблюдается одноволновый режим работы линии. Кроме того, эта модель непригодна для определения ряда характеристик цепи СВЧ, например таких, как максимальная мощность, передаваемая по цепи СВЧ, или величина взаимной связи между элементами цепи СВЧ, построенной на отрезках линий передачи открытого типа, и некоторых других.

Рассмотрим переход к эквивалентной линии. Для TЕМ-волн в линиях передачи, структура поля которых в поперечной плоскости имеет потенциальный характер, можно, используя векторы Ёт и Нт, однозначно определить соответствующие им напряжение 0т и ток iт. При этом для волны, распространяющейся по линии без потерь вдоль оси Z, можно записать

![]()

где k- коэффициент фазы рассматриваемой волны.

В гл.10 были определены Um(z) и lm(z) для TЕМ-волн в двухпроводной и коаксиальной линиях. Зная функции (12.1), можно вычислить волновое сопротивление линии ZB = Um(z)/im{z) и среднюю за период мощность, переносимую волной по линии:

![]()

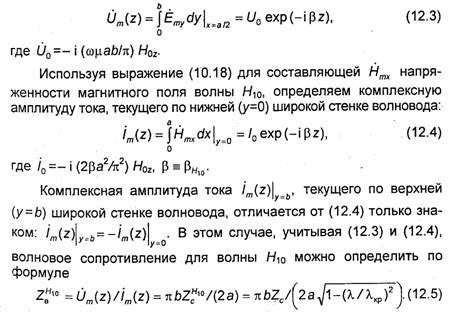

Для линии передачи, в которой распространяются Е-, Н- или смешанные волны, напряжение и ток в эквивалентной линии могут быть выражены через контурные интегралы от функций Em┴ и Нт┴ соответственно; указанные функции описывают поперечные составляющие полей в рассматриваемой линии передачи. В отличие от случая TЕМ-волн у Е-, Н- и смешанных волн поле, описываемое функциями Ёт┴ и Нт┴ не является потенциальным. Поэтому значения функций Um(z) и im(z) определяются неоднозначно: они зависят от выбора контуров интегрирования. Для устранения этой трудности при переходе к эквивалентной линии заранее оговаривают форму указанных контуров. Рассмотрим, как вычисляются напряжение, ток и волновое сопротивление для волны Н10, бегущей вдоль оси Z прямоугольного волновода. Используя выражение (10.18) для составляющей Ёту волны Н10, определяем комплексную амплитуду напряжения между точками, лежащими на средних линиях широких стенок при х = а/2:

Изменив

форму контура либо методику определения

напряжения и тока, можно получить

другие выражения для ZB.

Однако

во всех случаях формула для

![]() имеет

вид

имеет

вид

![]() где

А-числовой коэффициент, зависящий от

способа вычисления величин

где

А-числовой коэффициент, зависящий от

способа вычисления величин

![]() Неопределенность

в выборе этого коэффициента

существенного значения не имеет, так

как при инженерном проектировании цепей

СВЧ важно знать отношение волновых

сопротивлений соединяемых отрезков

линий, а не конкретные значения

каждого из них.

Неопределенность

в выборе этого коэффициента

существенного значения не имеет, так

как при инженерном проектировании цепей

СВЧ важно знать отношение волновых

сопротивлений соединяемых отрезков

линий, а не конкретные значения

каждого из них.

На основе изложенного любую линию передачи можно заменить эквивалентной длинной линией, в которой распространяются соответствующие волны напряжения и тока. Отметим, что математическую модель в виде эквивалентной линии можно использовать и для линии передачи, в которой могут распространяться несколько типов волн. В этом случае для каждого распространяющегося по линии типа волны с помощью формул, аналогичных (12.3)—(12.5), строится своя эквивалентная линия, т.е. математическая модель образуется несколькими (по числу распространяющихся типов волн) эквивалентными линиями.