- •Глава 1 основные уравнения электродинамики

- •Глава 2. Постановка задач электродинамики

- •Глава 3. Электростатическое поле

- •Глава 4. Стационарное электромагнитное поле

- •Глава 5. Излучение электромагнитных волн

- •Глава 6. Плоские волны

- •Глава 7. Волновые явления на границе раздела двух сред

- •Глава 8. Дифракция электромагнитных волн

- •Глава 9. Общие свойства направляемых волн

- •Глава 10. Направляющие системы

- •Глава 11. Объемные резонаторы

- •Глава 12. Общая теория цепей свч

- •Глава 13. Элементная база техники свч

- •Глава 14. Пассивные устройства свч

- •Глава 15. Элементная база волоконно-оптических линий связи (волс)

- •Глава 1

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Векторы электромагнитного поля и классификация сред

- •1.2.1. Векторы электрического поля

- •1.2.2. Векторы магнитного поля

- •1.2.3. Классификация сред

- •1.2.4. Графическое изображение полей

- •1.3. Уравнения максвелла

- •1.3.1. Первое уравнение Максвелла

- •1.3.2. Второе уравнение Максвелла

- •1.3.3. Третье и четвертое уравнения Максвелла

- •1.4. Уравнение непрерывности и закон

- •1.5. Система уравнений максвелла и классификация электромагнитных явлений

- •1.5.1. Физическая сущность уравнений Максвелла

- •1.5.2. Классификация электромагнитных явлений

- •1.6. Уравнения максвелла для

- •1.6.1. Метод комплексных амплитуд

- •1.6.2. Уравнения Максвелла в комплексной форме

- •1.6.3. Уточнение понятий о проводниках и диэлектриках

- •1.6.4. Понятие о времени релаксации

- •1.7. Граничные условия

- •1.7.1. Граничные условия для нормальных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.2. Граничные условия для касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.3. Граничные условия на поверхности идеального

- •1.7.4. Физическая сущность граничных условий

- •1.8. Энергия электромагнитного поля

- •1.8.1. Сторонние токи и заряды

- •1.8.2. Уравнение баланса мгновенных значений мощности

- •1.8.3. Активная, реактивная и комплексная мощности

- •1.8.4. Уравнение баланса комплексной мощности

- •1.8.5. Скорость распространения электромагнитной энергии

- •Глава 2

- •2.1. Классификация задач электродинамики

- •2.2. Теоремы единственности решения краевых задач электродинамики

- •2.2.1. Вводные Замечания

- •2.2.2. Единственность решения внутренних задач электродинамики

- •2.2.3. Единственность решения внешних задач электродинамики

- •2.3. Волновые уравнения

- •2.3.1. Общий случай

- •2.3.2. Монохроматическое поле

- •2.4. Электродинамические потенциалы

- •2.4.1. Общий случай

- •2.4.2. Монохроматическое поле

- •2.4.3. Плоские задачи электродинамики

- •2.5. Сторонние магнитные токи и заряды

- •2.6. Принцип двойственности

- •2.7. Постановка и некоторые подходы к решению

- •Глава 3

- •3.1 Основные уравнения электростатики

- •3.2. Граничные условия

- •3.3. Энергия электростатического поля

- •3.4. Емкость

- •3.5. Постановка и методы решения задач электростатики

- •3.5.1. Определение поля, создаваемого известными источниками в безграничной однородной среде

- •3.5.2. Примеры определения поля известных источников

- •3.5.3. Краевые задачи электростатики

- •3.6. Конденсаторы

- •3.6.1. Емкость конденсатора

- •3.6.2. Плоский конденсатор

- •3.6.3. Цилиндрический конденсатор

- •Глава 4

- •4.1. Основные уравнения стационарного электромагнитного поля

- •4.2. Магнитостатика

- •4.3. Магнитное поле и постоянный ток

- •4.4. Энергия стационарного магнитного поля

- •4.5. Индуктивность

- •4.6. Примеры расчета магнитных полей

- •4.7. Электрическое поле постоянного тока

- •Глава 5

- •5.1. Введение

- •5.2. Элементарный электрический вибратор

- •5.3. Анализ структуры электромагнитного поля элементарного электрического вибратора

- •5.3.1. Деление пространства вокруг вибратора на зоны

- •5.3.2. Дальняя (волновая) зона

- •5.3.3. Ближняя зона

- •5.3.4. Промежуточная зона

- •5.4. Диаграммы направленности элементарного V электрического вибратора

- •5.5. Мощность излучения элементарного электрического вибратора

- •5.6. Элементарный магнитный вибратор

- •5.6.1. Физические модели элементарного магнитного вибратора

- •5.6.2. Поле элементарного магнитного вибратора

- •5.6.3. Элементарный щелевой излучатель

- •5.7. Эквивалентные источники электромагнитного поля

- •5.8. Элемент гюйгенса

- •5.8.1. Принцип Гюйгенса

- •5.8.2. Поле элемента Гюйгенса

- •5.9. Лемма Лоренца. Теорема взаимности

- •Глава 6

- •6.1. Плоские волны в однородной изотропной среде

- •6.1.1. Переход от сферической волны к плоской

- •6.1.2. Свойства плоской волны в однородной изотропной среде

- •6.1.3. Волны в диэлектриках

- •6.1.4. Волны в проводниках

- •6.1.5. Затухание волн

- •6.1.6. Глубина проникновения

- •6.2. Поляризация волн

- •Глава 7

- •7.1. Поле однородной плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении

- •7.2. Падение нормально поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.3. Падение параллельно поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.4. Полное прохождение волны во вторую среду

- •7.5. Полное отражение от границы раздела двух сред

- •7.5.1. Две диэлектрические среды

- •7.5.2. Диэлектрик и идеальный проводник

- •7.6. Падение плоской волны на границу поглощающей среды

- •7.7. Приближенные граничные условия леонтовича-щукина

- •7.8. Поверхностный эффект

- •7.8.1. Явление поверхностного эффекта

- •7.8.2. Потери энергии в проводнике

- •7.8.3. Эквивалентный поверхностный ток

- •7.8.4. Поверхностное сопротивление проводника

- •7.8.5. Сопротивление цилиндрического проводника

- •Глава 8

- •8.1. Строгая постановка задач дифракции

- •8.2. Дифракция плоской волны на круговом цилиндре

- •8.3. Численное решение задач дифракции

- •8.4. Физическая оптика (приближение гюйгенса-кирхгофа)

- •8.5. Геометрическая оптика

- •8.6. Метод краевых волн

- •8.7. Геометрическая теория дифракции

- •8.7.1. Дифракционные лучи

- •8.7.2. Вычисление поля дифракционных лучей

- •Глава 9

- •9.1. Направляющие системы и направляемые

- •9.2. Связь между поперечными и продольными составляющими векторов электромагнитного поля

- •9.3. Общие свойства и параметры электрических, магнитных и гибридных волн

- •9.4. Общие свойства поперечных электромагнитных волн

- •9.5. Концепция парциальных волн

- •9.6. Скорость распространения энергии и групповая скорость

- •9.7. Электрическая прочность линии передачи

- •9.7.1. Мощность, переносимая электромагнитной волной по линии передачи

- •9.7.2. Предельная и допустимая мощности

- •9.8. Затухание в линиях передачи

- •9.8.1. Коэффициент ослабления

- •9.8.2. Затухание, обусловленное потерями в среде,

- •9.8.3. Затухание, вызванное потерями в металлических элементах линии передачи

- •Глава 10

- •10.1. Прямоугольный волновод

- •10.1.1. Вывод формул для поля

- •10.1.2. Основная волна прямоугольного волновода

- •10.1.3. Токи на стенках прямоугольного волновода

- •10.1.4. Выбор размеров поперечного сечения прямоугольного волновода из условия одноволновой передачи

- •10.1.5. Передача энергии по прямоугольному волноводу

- •10.2. Круглый волновод

- •10.2.1. Вывод формул для поля

- •10.2.2. Токи на стенках круглого волновода

- •10.2.3. Передача энергии по круглому волноводу

- •10.3. Волноводы сложной формы

- •10.3.2. Эллиптические волноводы

- •10.4. Коаксиальная линия

- •10.4.2. Электрические и магнитные волны в коаксиальной линии

- •10.4.3. Передача энергии по коаксиальной линии

- •10.5. Двухпроводная линия

- •10.6. Полосковые линии

- •10.7. Линии поверхностной волны. Замедляющие системы

- •10.7.1. Простейшие диэлектрические волноводы

- •10.7.2. Металлическая плоскость, покрытая слоем диэлектрика

- •10.7.3. Плоский диэлектрический волновод

- •10.7.4. Металлический цилиндр, покрытый слоем диэлектрика

- •10.7.5. Круглый диэлектрический волновод

- •10.7.6. Световоды

- •10.7.7. Замедляющие структуры

- •Глава 11

- •11.1. Общие свойства объемных резонаторов

- •11.1.1. Общие сведения

- •11.1.2. Свободные гармонические колебания в объемных резонаторах

- •11.1.3. Резонансные частоты свободных колебаний

- •11.1.4. Добротность объемных резонаторов

- •11.1.5. Собственная добротность закрытых резонаторов

- •11.1.6. Связь между добротностью объемного резонатора и длительностью процесса свободных колебаний в нем

- •11.2. Резонаторы в виде отрезков регулярных линий передачи

- •11.2.1. Общие сведения

- •11.2.2. Коаксиальный резонатор

- •11.2.3. Резонатор в виде отрезка коаксиальной линии, нагруженной на емкость

- •11.2.4. Прямоугольный резонатор

- •11.2.5. Цилиндрический резонатор

- •11.2.6. Полосковые резонаторы

- •11.3. Проходной резонатор

- •11.4. Квазистационарные резонаторы

- •Глава 12

- •12.1. Понятие об эквивалентной схеме цепи свч. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.1.1. Цепь свч (тракт свч)

- •12.1.2. Линии передачи конечной длины. Неоднородности в линиях передачи

- •12.1.3. Полное эквивалентное сопротивление линии передачи

- •12.1.4. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.2. Проблема согласования и методы ее решения

- •12.2.1. Методы согласования линии передачи с нагрузкой

- •12.2.2. Узкополосное согласование с помощью реактивных элементов

- •12.2.3. Согласование с помощью четвертьволнового трансформатора

- •12.2.4. Широкополосное согласование нагрузки с линией

- •12.3. Матричное описание цепей свч

- •12.4. Метод декомпозиции и матричное описание сложных цепей свч

- •12.5. Построение эквивалентных схем простейших цепей свч. Реализация цепей из сосредоточенных элементов в диапазоне свч

- •12.6. Структурный и параметрический синтез. Автоматизация проектирования устройств свч

- •Глава 13

- •13.1. Сочленение отрезков линий передачи

- •13.2. Возбуждение электромагнитных волн в линиях передачи

- •13.3. Трансформаторы типов волн. Вращающиеся сочленения

- •13.4. Устройства, предназначенные для управления передаваемой мощностью

- •13.4.1. Аттенюаторы

- •13.4.2. Тройники

- •13.5. Фазовращатели

- •13.6. Поляризационные устройства

- •Глава 14

- •14.1. Направленные ответвители и мостовые схемы свч

- •14.1.1. Направленные ответвители на связанных линиях передачи

- •14.1.2. Мостовые схемы свч

- •14.1.3. Применение направленных ответвителей и мостов

- •14.2. Фильтры свч

- •14.2.1. Классификация фильтров

- •14.2.2. Синтез эквивалентных схем фильтров

- •14.2.3. Реализация эквивалентных схем фильтров свч

- •14.2.4. Широкополосное согласование с помощью фильтров

- •14.3. Невзаимньш'устройстшгсвч

- •14.3.1. Область применения невзаимных устройств

- •14.3.2. Свойства ферритов в диапазоне свч

- •14.3.3. Распространение электромагнитных волн в - неограниченной ферритовой среде

- •14.3.4. Ферритовые вентили

- •14.3.5. Ферритовые фазовращатели

- •14.3.6. Циркуляторы

- •Глава 15

- •15.1. Методы реализации элементов волс

- •15.2. Устройства ввода и вывода энергии оптического излучения

- •15.3. Делители и сумматоры мощности оптических сигналов. Направленные ответвители

- •15.4. Элементы и устройства оптического тракта, использующие дифракционные решетки

10.7.6. Световоды

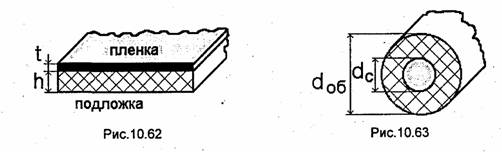

В настоящее время наибольшее применение на практике для передачи оптических сигналов находят пленочные и волоконные световоды. Основу пленочного световода (рис.10.62) составляет диэлектрическая пленка с параметрами εпл, μо, выращенная на диэлектрической подложке или сформированная методами интегральной технологии. Подложка имеет параметры ε1, μ0; параметры среды над пленкой ε2, μо- Отметим, что чаще оптические немагнитные среды описываются с помощью коэффициента преломления п =√εr, при этом предполагается, что магнитная проницаемость у всех рассматриваемых сред одинакова и равна μ0. Пленку можно рассматривать как плоский диэлектрический волновод (см.10.7.3). Для распространения волн по такому волноводу необходимо, чтобы nпл>n1 и ппл>п2. Подобные световоды используются для передачи света на небольшие расстояния, как правило, в пределах интегральной схемы оптического диапазона.

Волоконный световод состоит из диэлектрических сердечника и оболочки, диаметры которых равны dc и doб соответственно (рис. 10.63). Коэффициенты преломления сердечника и оболочки равны пс и nо6, причем пс>поб. Для защиты от внешних воздействий и повышения механической прочности световода на наружную поверхность оболочки наносят полимерное покрытие (на рисунке покрытие не показано). В данном случае полное внутреннее отражение парциальных волн, распространяющихся в сердечнике, происходит на границе между сердечником и оболочкой. Воз-

никающая при этом поверхностная волна распространяется в оболочке. Поэтому энергия, переносимая волнами по световоду, сосредоточена в сердечнике и оболочке. На оболочку можно наносить поглощающее покрытие, не влияющее на распространяющиеся по световоду волны и поглощающее энергию волн излучения, возникающих в световоде при его возбуждении источником (см. 15.2).

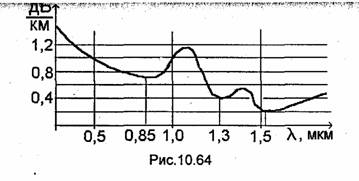

Обычно в качестве диэлектрика, из которого изготавливают сердечник световода, используют стекло, иногда для этой цели применяют различные полимеры. В качестве материала оболочки, как правило, также используют стекло, иногда полимеры [28]. Показатель преломления оболочки постоянен, а показатель преломления сердечника может быть как постоянной величиной, так и функцией поперечной координаты. В настоящее время получены волоконные световоды на основе кварцевого стекла, легированного германием, фосфором или бором, с достаточно малыми потерями в некоторых областях оптического спектра, называемых окнами прозрачности. На рис.10.64 показана типовая зависимость затухания в таком световоде, выраженная в дБ/км. Как видно из графика, существуют три окна прозрачности для распространяющихся по световоду сигналов λ≈0,85 мкм, λ≈1,3 мкм и λ≈1,5 мкм. Эти частотные диапазоны, как правило, и используют для передачи оптических сигналов по световодам.

По волоконному световоду, как по диэлектрическому волноводу, могут распространяться E-, Н- и гибридные волны. Поскольку критические частоты волн в диэлектрическом волноводе, как следует из результатов, полученных в 10.7.5, зависят не только от величины dc, но и от разницы коэффициентов преломления

![]() то,

выбирая достаточно близкие по величине

пс

и

nоб,

то,

выбирая достаточно близкие по величине

пс

и

nоб,

можно обеспечить одноволновый или близкий к нему режим работы световода при достаточно больших значениях dc (много больших длины волны): Последнее обстоятельство весьма существенно из-за очень малой длины волны светового излучения

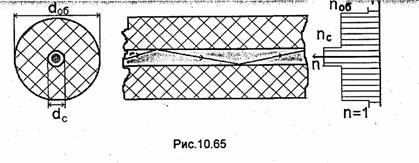

(λ≈1 мкм). Как правило, применяемые на практике одноволновые световоды или, как их называют в литературе, одномодовые световоды, работающие на основной волне диэлектрического волновода, имеют dc≈ 3...5 мкм и dОб≈50 мкм, при этом величины пс и nоб отличаются не более чем на 3%. На рис. 10.65 показаны поперечное и продольное сечения такого световода; на продольном сечении изображены парциальные волны, соответствующие распространяющейся по световоду волне. На этом же рисунке изображено распределение вдоль радиуса коэффициента преломления сред, образующих световод. Одномодовый световод, как и любой диэлектрический волновод, обладает дисперсией, поскольку и фазовая скорость основной волны зависит от частоты и величина коэффициента преломления стекла является функцией частоты. Дисперсия ограничивает полосу передаваемых по световоду частот, т.е. вносит искажения в передаваемые сигналы. Если на вход световода подать сигнал в виде импульса, то по мере распространения этот импульс будет расширяться, причем величина расширения зависит как от степени дисперсии, так и от длины пути, проходимого сигналом по световоду. Расширение импульса эквивалентно сужению полосы пропускания световода и часто оценивается эквивалентной шириной полосы пропускания, выраженной в мегагерцах на километр [МГц/км]. При передаче импульсных сигналов обычно такое искажение сигналов оценивается величиной километрического уширения, выраженной в наносекундах на километр [Нс/км]. Расчеты и эксперименты показывают [28], что изготовленные на основе кварцевого стекла одномодовые световоды имеют минимальную дисперсию в области λ≈ «1,3...1,4 мкм. В этой области такие световоды имеют наибольшую полосу пропускания.

Весьма малые поперечные размеры сердечника одномодовых световодов вызывают достаточно серьезные трудности при их изготовлении, что сильно удорожает производство. Кроме того, малый диаметр сердечника затрудняет эффективный ввод мощности от источника в световод и предъявляет весьма жесткие требования к устройствам соединения таких световодов. Как правило, для возбуждения одномодовых световодов приходится использовать дорогостоящие полупроводниковые лазеры [23]. Поэтому одномодовые световоды применяют в случае, если требуется передавать значительные объемы информации на достаточно большие расстояния (более нескольких сотен или тысяч километров).

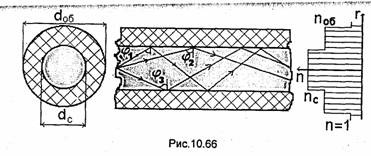

Для передачи небольших объемов информации на не очень большие расстояния (несколько десятков километров) используют многомодовые световоды, имеющие, как правило, dc≈50 МКМ и dcб ≈ 120MKM (рис.10.66). Изготовление таких волокон гораздо проще и дешевле. Увеличение диаметра сердечника по сравнению с диаметром сердечника одномодового световода обеспечивает два преимущества: возможность работы таких световодов с достаточно простыми и дешевыми некогерентными источниками излучения (светодиодами) и менее жесткие требования к устройствам соединения световодов. Из-за значительной величины dc по многомодовому световоду может распространяться множество различных типов волн (порядка 1000), которые и переносят передаваемые по световоду сигналы. Каждую из распространяющихся волн можно представить парциальными волнами (лучами), движущимися под определенным углом к нормали к границе раздела сердечник - оболочка. На рис.10.66 показаны три луча, соответствующие трем волнам, распространяющимся по волокну,

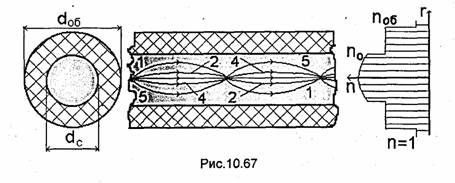

Для сохранения достаточно большого диаметра сердечника (как у многомодового волокна) и одновременного уменьшения величины модовой дисперсии на практике применяют так называемые градиентные световоды (рис. 10.67). Такие световоды имеют, как правило, dc ≈50 мкм и dOб≈80 мкм. Сигнал по таким световодам передается многими типами волн. Для уменьшения величины модовой дисперсии используют сердечник, коэффициент преломления которого является функцией поперечной координаты r и, как правило, описывается формулой

![]()

где ∆ = (п0-поб)/п0, п0 - величина коэффициента преломления на оси сердечника, q- целое положительное число. Коэффициент преломления уменьшается от значения п0 (на оси сердечника) до значения лоб на границе с оболочкой.

Как следует из законов Снеллиуса, если плоская волна падает на границу раздела двух сред из более плотной среды (n1>n2) под углом φ (или под углом 90°- φ к границе раздела), то направление распространения преломленной волны будет составлять с границей раздела угол меньший, чем 90°-φ, поскольку в этом случае θ > φ. Если же падающая плоская волна распространяется в менее плотной среде {п1<п2), то направление распространения преломленной волны будет составлять с границей раздела угол больший, чем 90°-φ. На этом основании можно утверждать, что если плоская волна движется в среде с плавно изменяющейся величиной коэффициента преломления под некоторым углом к направлению изменения величины п, то в общем случае направление распространения волны будет плавно искривляться. Поэтому в градиентном волокне траектории лучей, соответствующих различным типам волн и направленных под разными углами к оси сердечника, будут криволинейными (рис. 10.67): чем больший угол с осью составляет направление луча, тем по более длинной траектории он перемещается, и наоборот. Однако луч, распространяющийся по самой длинной траектории, будет иметь самую высокую среднюю фазовую скорость, поскольку его траектория проходит через области сердечника с самым низким значением коэффициента преломления (вблизи оболочки). Напомним, что фазовая скорость плоской волны обратно пропорциональна величине п среды. В свою очередь, луч, распространяющийся вдоль оси сердечника, имеет самую низкую фазовую скорость, поскольку его траектория проходит в области сердечника с самым высоким значением n. Фазовый сдвиг, получаемый каждым лучом при прохождении конечного отрезка волокна, прямо пропорционален длине траектории и обратно пропорционален средней фазовой скорости луча. Поэтому выбором величины q в (10.89) можно в значительной степени уменьшить разность фазовых сдвигов, получаемых разными лучами при прохождении конечного отрезка волокна, т.е. уменьшить разность фазовых скоростей различных волн в градиентном волокне.

Наиболее часто на практике применяют градиентные волокна с q = 2, которые называют параболическими. Такие волокна по сравнению с многомодовыми имеют значительно меньшую величину модовой дисперсии, что приближает их к одномодовым волокнам [23].