- •Глава 1 основные уравнения электродинамики

- •Глава 2. Постановка задач электродинамики

- •Глава 3. Электростатическое поле

- •Глава 4. Стационарное электромагнитное поле

- •Глава 5. Излучение электромагнитных волн

- •Глава 6. Плоские волны

- •Глава 7. Волновые явления на границе раздела двух сред

- •Глава 8. Дифракция электромагнитных волн

- •Глава 9. Общие свойства направляемых волн

- •Глава 10. Направляющие системы

- •Глава 11. Объемные резонаторы

- •Глава 12. Общая теория цепей свч

- •Глава 13. Элементная база техники свч

- •Глава 14. Пассивные устройства свч

- •Глава 15. Элементная база волоконно-оптических линий связи (волс)

- •Глава 1

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Векторы электромагнитного поля и классификация сред

- •1.2.1. Векторы электрического поля

- •1.2.2. Векторы магнитного поля

- •1.2.3. Классификация сред

- •1.2.4. Графическое изображение полей

- •1.3. Уравнения максвелла

- •1.3.1. Первое уравнение Максвелла

- •1.3.2. Второе уравнение Максвелла

- •1.3.3. Третье и четвертое уравнения Максвелла

- •1.4. Уравнение непрерывности и закон

- •1.5. Система уравнений максвелла и классификация электромагнитных явлений

- •1.5.1. Физическая сущность уравнений Максвелла

- •1.5.2. Классификация электромагнитных явлений

- •1.6. Уравнения максвелла для

- •1.6.1. Метод комплексных амплитуд

- •1.6.2. Уравнения Максвелла в комплексной форме

- •1.6.3. Уточнение понятий о проводниках и диэлектриках

- •1.6.4. Понятие о времени релаксации

- •1.7. Граничные условия

- •1.7.1. Граничные условия для нормальных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.2. Граничные условия для касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.3. Граничные условия на поверхности идеального

- •1.7.4. Физическая сущность граничных условий

- •1.8. Энергия электромагнитного поля

- •1.8.1. Сторонние токи и заряды

- •1.8.2. Уравнение баланса мгновенных значений мощности

- •1.8.3. Активная, реактивная и комплексная мощности

- •1.8.4. Уравнение баланса комплексной мощности

- •1.8.5. Скорость распространения электромагнитной энергии

- •Глава 2

- •2.1. Классификация задач электродинамики

- •2.2. Теоремы единственности решения краевых задач электродинамики

- •2.2.1. Вводные Замечания

- •2.2.2. Единственность решения внутренних задач электродинамики

- •2.2.3. Единственность решения внешних задач электродинамики

- •2.3. Волновые уравнения

- •2.3.1. Общий случай

- •2.3.2. Монохроматическое поле

- •2.4. Электродинамические потенциалы

- •2.4.1. Общий случай

- •2.4.2. Монохроматическое поле

- •2.4.3. Плоские задачи электродинамики

- •2.5. Сторонние магнитные токи и заряды

- •2.6. Принцип двойственности

- •2.7. Постановка и некоторые подходы к решению

- •Глава 3

- •3.1 Основные уравнения электростатики

- •3.2. Граничные условия

- •3.3. Энергия электростатического поля

- •3.4. Емкость

- •3.5. Постановка и методы решения задач электростатики

- •3.5.1. Определение поля, создаваемого известными источниками в безграничной однородной среде

- •3.5.2. Примеры определения поля известных источников

- •3.5.3. Краевые задачи электростатики

- •3.6. Конденсаторы

- •3.6.1. Емкость конденсатора

- •3.6.2. Плоский конденсатор

- •3.6.3. Цилиндрический конденсатор

- •Глава 4

- •4.1. Основные уравнения стационарного электромагнитного поля

- •4.2. Магнитостатика

- •4.3. Магнитное поле и постоянный ток

- •4.4. Энергия стационарного магнитного поля

- •4.5. Индуктивность

- •4.6. Примеры расчета магнитных полей

- •4.7. Электрическое поле постоянного тока

- •Глава 5

- •5.1. Введение

- •5.2. Элементарный электрический вибратор

- •5.3. Анализ структуры электромагнитного поля элементарного электрического вибратора

- •5.3.1. Деление пространства вокруг вибратора на зоны

- •5.3.2. Дальняя (волновая) зона

- •5.3.3. Ближняя зона

- •5.3.4. Промежуточная зона

- •5.4. Диаграммы направленности элементарного V электрического вибратора

- •5.5. Мощность излучения элементарного электрического вибратора

- •5.6. Элементарный магнитный вибратор

- •5.6.1. Физические модели элементарного магнитного вибратора

- •5.6.2. Поле элементарного магнитного вибратора

- •5.6.3. Элементарный щелевой излучатель

- •5.7. Эквивалентные источники электромагнитного поля

- •5.8. Элемент гюйгенса

- •5.8.1. Принцип Гюйгенса

- •5.8.2. Поле элемента Гюйгенса

- •5.9. Лемма Лоренца. Теорема взаимности

- •Глава 6

- •6.1. Плоские волны в однородной изотропной среде

- •6.1.1. Переход от сферической волны к плоской

- •6.1.2. Свойства плоской волны в однородной изотропной среде

- •6.1.3. Волны в диэлектриках

- •6.1.4. Волны в проводниках

- •6.1.5. Затухание волн

- •6.1.6. Глубина проникновения

- •6.2. Поляризация волн

- •Глава 7

- •7.1. Поле однородной плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении

- •7.2. Падение нормально поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.3. Падение параллельно поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.4. Полное прохождение волны во вторую среду

- •7.5. Полное отражение от границы раздела двух сред

- •7.5.1. Две диэлектрические среды

- •7.5.2. Диэлектрик и идеальный проводник

- •7.6. Падение плоской волны на границу поглощающей среды

- •7.7. Приближенные граничные условия леонтовича-щукина

- •7.8. Поверхностный эффект

- •7.8.1. Явление поверхностного эффекта

- •7.8.2. Потери энергии в проводнике

- •7.8.3. Эквивалентный поверхностный ток

- •7.8.4. Поверхностное сопротивление проводника

- •7.8.5. Сопротивление цилиндрического проводника

- •Глава 8

- •8.1. Строгая постановка задач дифракции

- •8.2. Дифракция плоской волны на круговом цилиндре

- •8.3. Численное решение задач дифракции

- •8.4. Физическая оптика (приближение гюйгенса-кирхгофа)

- •8.5. Геометрическая оптика

- •8.6. Метод краевых волн

- •8.7. Геометрическая теория дифракции

- •8.7.1. Дифракционные лучи

- •8.7.2. Вычисление поля дифракционных лучей

- •Глава 9

- •9.1. Направляющие системы и направляемые

- •9.2. Связь между поперечными и продольными составляющими векторов электромагнитного поля

- •9.3. Общие свойства и параметры электрических, магнитных и гибридных волн

- •9.4. Общие свойства поперечных электромагнитных волн

- •9.5. Концепция парциальных волн

- •9.6. Скорость распространения энергии и групповая скорость

- •9.7. Электрическая прочность линии передачи

- •9.7.1. Мощность, переносимая электромагнитной волной по линии передачи

- •9.7.2. Предельная и допустимая мощности

- •9.8. Затухание в линиях передачи

- •9.8.1. Коэффициент ослабления

- •9.8.2. Затухание, обусловленное потерями в среде,

- •9.8.3. Затухание, вызванное потерями в металлических элементах линии передачи

- •Глава 10

- •10.1. Прямоугольный волновод

- •10.1.1. Вывод формул для поля

- •10.1.2. Основная волна прямоугольного волновода

- •10.1.3. Токи на стенках прямоугольного волновода

- •10.1.4. Выбор размеров поперечного сечения прямоугольного волновода из условия одноволновой передачи

- •10.1.5. Передача энергии по прямоугольному волноводу

- •10.2. Круглый волновод

- •10.2.1. Вывод формул для поля

- •10.2.2. Токи на стенках круглого волновода

- •10.2.3. Передача энергии по круглому волноводу

- •10.3. Волноводы сложной формы

- •10.3.2. Эллиптические волноводы

- •10.4. Коаксиальная линия

- •10.4.2. Электрические и магнитные волны в коаксиальной линии

- •10.4.3. Передача энергии по коаксиальной линии

- •10.5. Двухпроводная линия

- •10.6. Полосковые линии

- •10.7. Линии поверхностной волны. Замедляющие системы

- •10.7.1. Простейшие диэлектрические волноводы

- •10.7.2. Металлическая плоскость, покрытая слоем диэлектрика

- •10.7.3. Плоский диэлектрический волновод

- •10.7.4. Металлический цилиндр, покрытый слоем диэлектрика

- •10.7.5. Круглый диэлектрический волновод

- •10.7.6. Световоды

- •10.7.7. Замедляющие структуры

- •Глава 11

- •11.1. Общие свойства объемных резонаторов

- •11.1.1. Общие сведения

- •11.1.2. Свободные гармонические колебания в объемных резонаторах

- •11.1.3. Резонансные частоты свободных колебаний

- •11.1.4. Добротность объемных резонаторов

- •11.1.5. Собственная добротность закрытых резонаторов

- •11.1.6. Связь между добротностью объемного резонатора и длительностью процесса свободных колебаний в нем

- •11.2. Резонаторы в виде отрезков регулярных линий передачи

- •11.2.1. Общие сведения

- •11.2.2. Коаксиальный резонатор

- •11.2.3. Резонатор в виде отрезка коаксиальной линии, нагруженной на емкость

- •11.2.4. Прямоугольный резонатор

- •11.2.5. Цилиндрический резонатор

- •11.2.6. Полосковые резонаторы

- •11.3. Проходной резонатор

- •11.4. Квазистационарные резонаторы

- •Глава 12

- •12.1. Понятие об эквивалентной схеме цепи свч. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.1.1. Цепь свч (тракт свч)

- •12.1.2. Линии передачи конечной длины. Неоднородности в линиях передачи

- •12.1.3. Полное эквивалентное сопротивление линии передачи

- •12.1.4. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.2. Проблема согласования и методы ее решения

- •12.2.1. Методы согласования линии передачи с нагрузкой

- •12.2.2. Узкополосное согласование с помощью реактивных элементов

- •12.2.3. Согласование с помощью четвертьволнового трансформатора

- •12.2.4. Широкополосное согласование нагрузки с линией

- •12.3. Матричное описание цепей свч

- •12.4. Метод декомпозиции и матричное описание сложных цепей свч

- •12.5. Построение эквивалентных схем простейших цепей свч. Реализация цепей из сосредоточенных элементов в диапазоне свч

- •12.6. Структурный и параметрический синтез. Автоматизация проектирования устройств свч

- •Глава 13

- •13.1. Сочленение отрезков линий передачи

- •13.2. Возбуждение электромагнитных волн в линиях передачи

- •13.3. Трансформаторы типов волн. Вращающиеся сочленения

- •13.4. Устройства, предназначенные для управления передаваемой мощностью

- •13.4.1. Аттенюаторы

- •13.4.2. Тройники

- •13.5. Фазовращатели

- •13.6. Поляризационные устройства

- •Глава 14

- •14.1. Направленные ответвители и мостовые схемы свч

- •14.1.1. Направленные ответвители на связанных линиях передачи

- •14.1.2. Мостовые схемы свч

- •14.1.3. Применение направленных ответвителей и мостов

- •14.2. Фильтры свч

- •14.2.1. Классификация фильтров

- •14.2.2. Синтез эквивалентных схем фильтров

- •14.2.3. Реализация эквивалентных схем фильтров свч

- •14.2.4. Широкополосное согласование с помощью фильтров

- •14.3. Невзаимньш'устройстшгсвч

- •14.3.1. Область применения невзаимных устройств

- •14.3.2. Свойства ферритов в диапазоне свч

- •14.3.3. Распространение электромагнитных волн в - неограниченной ферритовой среде

- •14.3.4. Ферритовые вентили

- •14.3.5. Ферритовые фазовращатели

- •14.3.6. Циркуляторы

- •Глава 15

- •15.1. Методы реализации элементов волс

- •15.2. Устройства ввода и вывода энергии оптического излучения

- •15.3. Делители и сумматоры мощности оптических сигналов. Направленные ответвители

- •15.4. Элементы и устройства оптического тракта, использующие дифракционные решетки

8.3. Численное решение задач дифракции

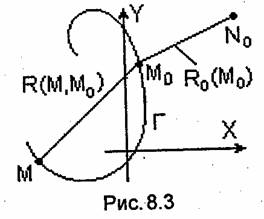

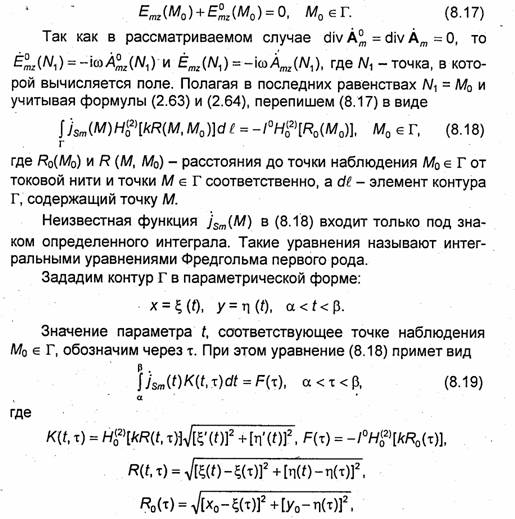

Бурное развитие вычислительной техники позволило в последние десятилетия разработать и реализовать ряд численных методов решения задач дифракции электромагнитных волн. Среди этих методов наиболее универсальными являются методы, основанные на сведении задачи к интегральным или интегро-дифференциальным уравнениям. В качестве примера рассмотрим двумерную задачу дифракции электромагнитного поля, создаваемого токовой нитью (бесконечно протяженным прямолинейным электрическим током /0 , амплитуда и фаза которого одинаковы по всей длине) на идеально проводящей цилиндрической поверхности S произвольного профиля. Поперечное сечение поверхности S представляет собой кусочно-гладкий контур Г, который может быть как замкнутым, так и незамкнутым. В случае замкнутого контура Г поверхность S эквивалентна сплошному идеально проводящему цилиндру, а незамкнутый контур Г соответствует идеально проводящему бесконечно тонкому незамкнутому цилиндрическому экрану. Контур Г и используемая система декартовых координат х, у, z показаны на рис. 8.3. Токовая нить проходит через точку N0=N0( x0,yo) параллельно оси Z.

При отсутствии поверхности S токовая нить создает поле Ё°, Н°, которое будем называть первичным полем. Под его воздействием на S наводятся продольные (параллельные оси Z) поверхностные токи с плотностью js, которые создают вторичное поле Ё, Н. Комплексные амплитуды векторных потенциалов, создаваемых токовой нитью и токами, наведенными на S, определяются выражениями (2.63) и (2.64) соответственно. На поверхности S должно выполняться граничное условие

ζ ' и η'-производные функций ζ и η по t, а τ -значение переменной t, соответствующее точке наблюдения Мо Є Г. Функцию K(t, -τ) называют ядром интегрального уравнения (8.19).

Как видно, переход к интегральному уравнению позволил понизить размерность задачи: вместо определения функции Ат, зависящей от двух переменных (координат х и у), задача сведена к нахождению функции jSm(t), зависящей от одной переменной t

Аналитическое решение уравнения (8.19) удается получить только в случае простейших контуров, таких как окружность, полупрямая и т.п. В более общих случаях решение уравнения (8.19) может быть построено только на основе численных методов (см., например, [18—21]).

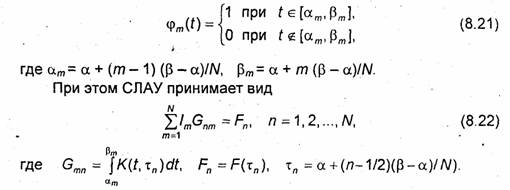

Рассмотрим один из возможных алгоритмов численного решения уравнения (13.19). Разобьем интервал интегрирования [α, β] в (8.19) на N частей ∆ t = (β -α)/N и представим jSm(t) в виде разложения по некоторым базисным функциям φm(t) с неизвестными коэффициентами /т:

Подставляя (8.20) в (8.19) и располагая точки наблюдения (точки коллокации) в серединах интервалов разбиения (τ = τn= α + (n- 1/2) (β -α)/N), приходим к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных постоянных 1т. Наиболее простой алгоритм получается при кусочно-постоянной аппроксимации искомой функции, когда в качестве базисных берутся функции

Численное решение СЛАУ (8.22) может быть получено стандартными методами, например методом Гаусса. В результате решения системы (8.22) находятся значения искомой функции jSm(t) в N -точках коллокации (при t=τn), зная которые можно

рассчитать электромагнитное поле в любой точке пространства. Изложенный способ построения численного решения получил название метода саморегуляризации. Более подробно он описан, например в [21].

Отметим, что построение численного решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода в общем случае относится к так называемым некорректным задачам. Оно может оказаться неустойчивым: малым изменениям правой части интегрального уравнения могут соответствовать сколь угодно большие изменения решения. В общем случае для построения численного решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода требуется использовать так называемые методы регуляризации. Впервые такие методы были разработаны академиком А.Н. Тихоновым. Общие методы регуляризации, изложенные в [19], весьма сложны. В частном случае, когда ядро интегрального уравнения имеет интегрируемую особенность при совпадении аргументов, удается использовать более простые методы решения. Так, благодаря логарифмической особенности ядра K{t,τ) для построения устойчивого решения уравнения (8.19) оказывается возможным использовать описанный выше метод саморегуляризации или несколько более общий метод моментов (см., например, [18]).