- •Глава 1 основные уравнения электродинамики

- •Глава 2. Постановка задач электродинамики

- •Глава 3. Электростатическое поле

- •Глава 4. Стационарное электромагнитное поле

- •Глава 5. Излучение электромагнитных волн

- •Глава 6. Плоские волны

- •Глава 7. Волновые явления на границе раздела двух сред

- •Глава 8. Дифракция электромагнитных волн

- •Глава 9. Общие свойства направляемых волн

- •Глава 10. Направляющие системы

- •Глава 11. Объемные резонаторы

- •Глава 12. Общая теория цепей свч

- •Глава 13. Элементная база техники свч

- •Глава 14. Пассивные устройства свч

- •Глава 15. Элементная база волоконно-оптических линий связи (волс)

- •Глава 1

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Векторы электромагнитного поля и классификация сред

- •1.2.1. Векторы электрического поля

- •1.2.2. Векторы магнитного поля

- •1.2.3. Классификация сред

- •1.2.4. Графическое изображение полей

- •1.3. Уравнения максвелла

- •1.3.1. Первое уравнение Максвелла

- •1.3.2. Второе уравнение Максвелла

- •1.3.3. Третье и четвертое уравнения Максвелла

- •1.4. Уравнение непрерывности и закон

- •1.5. Система уравнений максвелла и классификация электромагнитных явлений

- •1.5.1. Физическая сущность уравнений Максвелла

- •1.5.2. Классификация электромагнитных явлений

- •1.6. Уравнения максвелла для

- •1.6.1. Метод комплексных амплитуд

- •1.6.2. Уравнения Максвелла в комплексной форме

- •1.6.3. Уточнение понятий о проводниках и диэлектриках

- •1.6.4. Понятие о времени релаксации

- •1.7. Граничные условия

- •1.7.1. Граничные условия для нормальных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.2. Граничные условия для касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей

- •1.7.3. Граничные условия на поверхности идеального

- •1.7.4. Физическая сущность граничных условий

- •1.8. Энергия электромагнитного поля

- •1.8.1. Сторонние токи и заряды

- •1.8.2. Уравнение баланса мгновенных значений мощности

- •1.8.3. Активная, реактивная и комплексная мощности

- •1.8.4. Уравнение баланса комплексной мощности

- •1.8.5. Скорость распространения электромагнитной энергии

- •Глава 2

- •2.1. Классификация задач электродинамики

- •2.2. Теоремы единственности решения краевых задач электродинамики

- •2.2.1. Вводные Замечания

- •2.2.2. Единственность решения внутренних задач электродинамики

- •2.2.3. Единственность решения внешних задач электродинамики

- •2.3. Волновые уравнения

- •2.3.1. Общий случай

- •2.3.2. Монохроматическое поле

- •2.4. Электродинамические потенциалы

- •2.4.1. Общий случай

- •2.4.2. Монохроматическое поле

- •2.4.3. Плоские задачи электродинамики

- •2.5. Сторонние магнитные токи и заряды

- •2.6. Принцип двойственности

- •2.7. Постановка и некоторые подходы к решению

- •Глава 3

- •3.1 Основные уравнения электростатики

- •3.2. Граничные условия

- •3.3. Энергия электростатического поля

- •3.4. Емкость

- •3.5. Постановка и методы решения задач электростатики

- •3.5.1. Определение поля, создаваемого известными источниками в безграничной однородной среде

- •3.5.2. Примеры определения поля известных источников

- •3.5.3. Краевые задачи электростатики

- •3.6. Конденсаторы

- •3.6.1. Емкость конденсатора

- •3.6.2. Плоский конденсатор

- •3.6.3. Цилиндрический конденсатор

- •Глава 4

- •4.1. Основные уравнения стационарного электромагнитного поля

- •4.2. Магнитостатика

- •4.3. Магнитное поле и постоянный ток

- •4.4. Энергия стационарного магнитного поля

- •4.5. Индуктивность

- •4.6. Примеры расчета магнитных полей

- •4.7. Электрическое поле постоянного тока

- •Глава 5

- •5.1. Введение

- •5.2. Элементарный электрический вибратор

- •5.3. Анализ структуры электромагнитного поля элементарного электрического вибратора

- •5.3.1. Деление пространства вокруг вибратора на зоны

- •5.3.2. Дальняя (волновая) зона

- •5.3.3. Ближняя зона

- •5.3.4. Промежуточная зона

- •5.4. Диаграммы направленности элементарного V электрического вибратора

- •5.5. Мощность излучения элементарного электрического вибратора

- •5.6. Элементарный магнитный вибратор

- •5.6.1. Физические модели элементарного магнитного вибратора

- •5.6.2. Поле элементарного магнитного вибратора

- •5.6.3. Элементарный щелевой излучатель

- •5.7. Эквивалентные источники электромагнитного поля

- •5.8. Элемент гюйгенса

- •5.8.1. Принцип Гюйгенса

- •5.8.2. Поле элемента Гюйгенса

- •5.9. Лемма Лоренца. Теорема взаимности

- •Глава 6

- •6.1. Плоские волны в однородной изотропной среде

- •6.1.1. Переход от сферической волны к плоской

- •6.1.2. Свойства плоской волны в однородной изотропной среде

- •6.1.3. Волны в диэлектриках

- •6.1.4. Волны в проводниках

- •6.1.5. Затухание волн

- •6.1.6. Глубина проникновения

- •6.2. Поляризация волн

- •Глава 7

- •7.1. Поле однородной плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении

- •7.2. Падение нормально поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.3. Падение параллельно поляризованной плоской волны на границу раздела двух сред

- •7.4. Полное прохождение волны во вторую среду

- •7.5. Полное отражение от границы раздела двух сред

- •7.5.1. Две диэлектрические среды

- •7.5.2. Диэлектрик и идеальный проводник

- •7.6. Падение плоской волны на границу поглощающей среды

- •7.7. Приближенные граничные условия леонтовича-щукина

- •7.8. Поверхностный эффект

- •7.8.1. Явление поверхностного эффекта

- •7.8.2. Потери энергии в проводнике

- •7.8.3. Эквивалентный поверхностный ток

- •7.8.4. Поверхностное сопротивление проводника

- •7.8.5. Сопротивление цилиндрического проводника

- •Глава 8

- •8.1. Строгая постановка задач дифракции

- •8.2. Дифракция плоской волны на круговом цилиндре

- •8.3. Численное решение задач дифракции

- •8.4. Физическая оптика (приближение гюйгенса-кирхгофа)

- •8.5. Геометрическая оптика

- •8.6. Метод краевых волн

- •8.7. Геометрическая теория дифракции

- •8.7.1. Дифракционные лучи

- •8.7.2. Вычисление поля дифракционных лучей

- •Глава 9

- •9.1. Направляющие системы и направляемые

- •9.2. Связь между поперечными и продольными составляющими векторов электромагнитного поля

- •9.3. Общие свойства и параметры электрических, магнитных и гибридных волн

- •9.4. Общие свойства поперечных электромагнитных волн

- •9.5. Концепция парциальных волн

- •9.6. Скорость распространения энергии и групповая скорость

- •9.7. Электрическая прочность линии передачи

- •9.7.1. Мощность, переносимая электромагнитной волной по линии передачи

- •9.7.2. Предельная и допустимая мощности

- •9.8. Затухание в линиях передачи

- •9.8.1. Коэффициент ослабления

- •9.8.2. Затухание, обусловленное потерями в среде,

- •9.8.3. Затухание, вызванное потерями в металлических элементах линии передачи

- •Глава 10

- •10.1. Прямоугольный волновод

- •10.1.1. Вывод формул для поля

- •10.1.2. Основная волна прямоугольного волновода

- •10.1.3. Токи на стенках прямоугольного волновода

- •10.1.4. Выбор размеров поперечного сечения прямоугольного волновода из условия одноволновой передачи

- •10.1.5. Передача энергии по прямоугольному волноводу

- •10.2. Круглый волновод

- •10.2.1. Вывод формул для поля

- •10.2.2. Токи на стенках круглого волновода

- •10.2.3. Передача энергии по круглому волноводу

- •10.3. Волноводы сложной формы

- •10.3.2. Эллиптические волноводы

- •10.4. Коаксиальная линия

- •10.4.2. Электрические и магнитные волны в коаксиальной линии

- •10.4.3. Передача энергии по коаксиальной линии

- •10.5. Двухпроводная линия

- •10.6. Полосковые линии

- •10.7. Линии поверхностной волны. Замедляющие системы

- •10.7.1. Простейшие диэлектрические волноводы

- •10.7.2. Металлическая плоскость, покрытая слоем диэлектрика

- •10.7.3. Плоский диэлектрический волновод

- •10.7.4. Металлический цилиндр, покрытый слоем диэлектрика

- •10.7.5. Круглый диэлектрический волновод

- •10.7.6. Световоды

- •10.7.7. Замедляющие структуры

- •Глава 11

- •11.1. Общие свойства объемных резонаторов

- •11.1.1. Общие сведения

- •11.1.2. Свободные гармонические колебания в объемных резонаторах

- •11.1.3. Резонансные частоты свободных колебаний

- •11.1.4. Добротность объемных резонаторов

- •11.1.5. Собственная добротность закрытых резонаторов

- •11.1.6. Связь между добротностью объемного резонатора и длительностью процесса свободных колебаний в нем

- •11.2. Резонаторы в виде отрезков регулярных линий передачи

- •11.2.1. Общие сведения

- •11.2.2. Коаксиальный резонатор

- •11.2.3. Резонатор в виде отрезка коаксиальной линии, нагруженной на емкость

- •11.2.4. Прямоугольный резонатор

- •11.2.5. Цилиндрический резонатор

- •11.2.6. Полосковые резонаторы

- •11.3. Проходной резонатор

- •11.4. Квазистационарные резонаторы

- •Глава 12

- •12.1. Понятие об эквивалентной схеме цепи свч. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.1.1. Цепь свч (тракт свч)

- •12.1.2. Линии передачи конечной длины. Неоднородности в линиях передачи

- •12.1.3. Полное эквивалентное сопротивление линии передачи

- •12.1.4. Круговая диаграмма полных сопротивлений

- •12.2. Проблема согласования и методы ее решения

- •12.2.1. Методы согласования линии передачи с нагрузкой

- •12.2.2. Узкополосное согласование с помощью реактивных элементов

- •12.2.3. Согласование с помощью четвертьволнового трансформатора

- •12.2.4. Широкополосное согласование нагрузки с линией

- •12.3. Матричное описание цепей свч

- •12.4. Метод декомпозиции и матричное описание сложных цепей свч

- •12.5. Построение эквивалентных схем простейших цепей свч. Реализация цепей из сосредоточенных элементов в диапазоне свч

- •12.6. Структурный и параметрический синтез. Автоматизация проектирования устройств свч

- •Глава 13

- •13.1. Сочленение отрезков линий передачи

- •13.2. Возбуждение электромагнитных волн в линиях передачи

- •13.3. Трансформаторы типов волн. Вращающиеся сочленения

- •13.4. Устройства, предназначенные для управления передаваемой мощностью

- •13.4.1. Аттенюаторы

- •13.4.2. Тройники

- •13.5. Фазовращатели

- •13.6. Поляризационные устройства

- •Глава 14

- •14.1. Направленные ответвители и мостовые схемы свч

- •14.1.1. Направленные ответвители на связанных линиях передачи

- •14.1.2. Мостовые схемы свч

- •14.1.3. Применение направленных ответвителей и мостов

- •14.2. Фильтры свч

- •14.2.1. Классификация фильтров

- •14.2.2. Синтез эквивалентных схем фильтров

- •14.2.3. Реализация эквивалентных схем фильтров свч

- •14.2.4. Широкополосное согласование с помощью фильтров

- •14.3. Невзаимньш'устройстшгсвч

- •14.3.1. Область применения невзаимных устройств

- •14.3.2. Свойства ферритов в диапазоне свч

- •14.3.3. Распространение электромагнитных волн в - неограниченной ферритовой среде

- •14.3.4. Ферритовые вентили

- •14.3.5. Ферритовые фазовращатели

- •14.3.6. Циркуляторы

- •Глава 15

- •15.1. Методы реализации элементов волс

- •15.2. Устройства ввода и вывода энергии оптического излучения

- •15.3. Делители и сумматоры мощности оптических сигналов. Направленные ответвители

- •15.4. Элементы и устройства оптического тракта, использующие дифракционные решетки

4.7. Электрическое поле постоянного тока

Электрическое поле в диэлектрике, окружающем проводники с постоянным током. Постоянный ток помимо магнитного поля создает также электрическое поле, которое описывается системой уравнений (1.576). Следовательно, оно является потенциальным, и для его характеристики можно ввести скалярный потенциал и, связанный с вектором Е соотношением (3.2). Если рассматриваемая среда является однородной (ε = const) и в ней отсутствуют свободные заряды (ρ = 0), то потенциал и удовлетворяет уравнению Лапласа (3.8), а система уравнений (1.576) принимает вид

rot Е = 0, div D = О, D = εE.

Как видно, уравнения, описывающие электрическое поле постоянного тока в идеальном диэлектрике, окружающем проводники, совпадают с уравнениями, описывающими электростатическое поле. Однако электрическое поле постоянного тока отличается от электростатического. Электрическое поле постоянного тока существует и в проводящей среде. Вектор Е связан с вектором плотности тока проводимости соотношением j = σE. Это приводит к изменению граничных условий на поверхности проводника по сравнению с граничными условиями в случае электростатики. Так как электрический ток в проводнике создает падение потенциала, то поверхность проводника уже не будет эквипотенциальной и на ней появится отличная от нуля касательная составляющая напряженности электрического поля. При определении поля в диэлектрике, окружающем проводники с постоянными токами, это в большинстве случаев несущественно, так как касательная составляющая вектора Е пренебрежимо мала по сравнению с нормальной составляющей.

Рассмотрим в качестве примера соотношение между нормальной и касательной составляющими вектора Е в воздухе у поверхности проводов двухпроводной линии передачи (см. рис.4.7). Пусть проводники расположены на расстоянии 2h = 10 см друг от друга при разности потенциалов между ними в 200 В и плотностью тока j=2А/мм2. Проводники предполагаются выполненными из меди (σ = 5,65-107 См/м). Касательную составляющую вектора Е определим из закона Ома: Еτ =j/σ = 0,035 В/м. Для оценки величины нормальной составляющей найдем отношение разности потенциалов между проводами к расстоянию 2/7 между ними: ∆u/(2h) = 2000 В/м. В действительности поле между проводами является неоднородным, причем наиболее сильное поле сосредоточено около проводов, поэтому истинное значение Еп будет больше ∆u(2h). Отношение Еn к Еτ, таким образом, даже для рассматриваемого случая линии низкого напряжения имеет порядок 105. Это позволяет в большинстве практически интересных случаев при вычислении электрического поля в диэлектрике, окружающем проводники с постоянными токами, пренебречь касательной составляющей, т.е. Читать, что граничные условия являются такими же, как в электростатике, и для определения поля использовать решения соответствующих электростатических задач.

Электрическое поле в проводящей среде. Если в рассматриваемой области отсутствуют сторонние эдс, то электрическое поле постоянного тока в проводящей среде описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

rotE = 0, j = aE, div j = 0. (4.66)

Соответствующие интегральные соотношения имеют вид

![]()

Второе уравнение системы (4.67) является следствием закона сохранения заряда (1.50), так как в случае стационарного электромагнитного поля dQ/dt=O. Из этого уравнения следует, что на грайице раздела двух сред с различными удельными проводи-мостями нормальная составляющая вектора j является непрерывной:

![]()

а касательные составляющие связаны соотношением

![]()

Равенство (4.68) выводится так же, как граничное условие для нормальной составляющей вектора В (см. 1.7.1), а формула (4.69) является следствием соотношения Е1τ = Е2τ.

В ряде практически важных случаев требуется найти токи, которые возникают в среде, изолирующей проводники друг от друга (токи утечки). Удельная проводимость изоляции во много раз меньше удельной проводимости металла. Поэтому вектор плотности тока утечки можно считать перпендикулярным к поверхности проводников. Действительно, пусть угол между вектором j и нормалью к поверхности раздела в первой среде (в изоляции) равен θ1 а во второй (в металле) -θ2. Из равенства (4.68) и (4.69) получается следующее соотношение между углами θ1 и θ2:

Так как отношение σ1 /σ2 очень мало (например, для кабельной бумаги и меди оно равно около 1,7∙10-21), угол θ1 можно считать равным нулю при любом угле 92.

Аналогия между электрическим полем постоянного тока и электростатическим полем. Из уравнений (4.66) следует, что электрическое поле постоянного тока является потенциальным, т.е. вектор Е можно представить в виде E=-grad u. В случае однородной проводящей среды (а = const) условие divj = O эквивалентно условию divE = 0. Следовательно, в однородной проводящей среде потенциал и электрического поля постоянного тока в области, в которой отсутствуют сторонние эдс, удовлетворяет уравнению Лапласа (divE=-div grad u = 0, т.е. ∆2u = 0). Если на границе рассматриваемой области значения потенциала и известны, то задача определения электрического поля постоянного тока в однородной проводящей среде сводится к нахождению потенциала и, удовлетворяющего уравнению Лапласа V2u = 0 и заданным граничным условиям. К такой же задаче сводится задача определения электростатического поля в однородном диэлектрике, когда внутри рассматриваемой области отсутствуют заряды. Как известно, такая задача имеет единственное решение. Следовательно, электрическое поле постоянного тока в однородной проводящей среде аналогично электростатическому полю в однородном диэлектрике, если конфигурация рассматриваемых областей в обоих случаях одинакова и, кроме того, одинаковы граничные условия для потенциалов. Эта аналогия позволяет использовать известные решения электростатических задач для нахождения электрического поля постоянного тока и наоборот.

В

качестве примера применения указанной

аналогии вычислим сопротивление R

между

электродами, находящимися в однородной

проводящей среде. Пусть потенциалы

электродов равны U1

и

U2,

причем

U1>U2.

Согласно

закону Ома R=(U1-U2)/I,

где

/-ток между электродами. Очевидно, что

![]() ,

где S-замкнутая

поверхность, охватывающая один из

электродов. Учитывая, что j

= σE,

получаем

,

где S-замкнутая

поверхность, охватывающая один из

электродов. Учитывая, что j

= σE,

получаем

![]()

Для

определения величины

![]() рассмотрим

другую задачу.

рассмотрим

другую задачу.

Пусть такие же электроды находятся в однородном идеальном диэлектрике, характеризуемом диэлектрической проницаемостью ε. Поток вектора Е через поверхность S при этом согласно закону Гаусса равен

где Q-заряд электрода, находящегося внутри поверхности S.

Если

потенциалы электродов в этом случае

также равны U1

и

U2,

то

на основе указанной аналогии можно

утверждать, что интеграл

![]() в

формулах (4.70) и (4.71) имеет одно и то же

значение. Так как из определения емкости

С системы двух проводников (см. формулу

(3.72)) следует, что Q

= C|

U1

-U2,

то

в

формулах (4.70) и (4.71) имеет одно и то же

значение. Так как из определения емкости

С системы двух проводников (см. формулу

(3.72)) следует, что Q

= C|

U1

-U2,

то

Подставляя (4.72) в (4.70), получаем

![]()

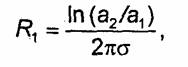

Используем формулу (4.73) для определения сопротивления утечки изоляции коаксиального кабеля. Емкость на единицу длины коаксиального кабеля или, что то же самое, емкость на единицу длины цилиндрического конденсатора (рис. 3.21) определяется выражением (3.76). Подставляя (3.76) в (4.73), находим, что сопротивление утечки на единицу длины коаксиального кабеля

где σ-удельная проводимость изоляции кабеля; a1- радиус внутреннего провода кабеля; а2-внутренний радиус оболочки кабеля (рис. 4.4).