- •Глава 1

- •§ 1. Принцип рефлекса

- •§ 2. Принцип доминанты

- •§ 3. Принцип отражения

- •§ 4. Принцип системности в работе мозга

- •§ 5. Основные методы нейрофизиологии поведения. Методология, метод, методика

- •Глава 2

- •§ 1. Обшие принципы конструкции сенсорных систем

- •§ 2. Закономерности обнаружения сигналов

- •§ 3. Системная организация процессов I

- •§ 4. Распознавание, декодирование информации

- •Глава 3

- •§ 1. Физиология реиепторов

- •§ 2. Кодирование видов информации

- •§ 3. Зрительная система

- •§ 4. Слуховая сенсорная система и речь

- •§ 5. Вестибулярная сенсорная система

- •§ 6. Сенсорная система скелетно-мышечного аппарата

- •§ 7. Схема тела

- •§ 8. Кожная сенсорная система

- •Глава 4

- •§ 2. Внешняя обратная связь

- •§ 3. Внутренняя обратная связь

- •§ 4. Медиальные леллниски

- •§ 5. Двигательная программа

- •Глава 5

- •§ 3. Формы индивидуального обучения

- •§ 3. Формы индивидуального обучения

- •§ 4. Эволюция форм повеления

- •§ 5. Формирование повеления в онтогенезе

- •Глава 6

- •§ 1. Генетическая детерминация свойств поведения

- •§ 2. Биологические мотивации как внутренние детерминанты повеления

- •§ 3. Роль эмоиий в организации повеления

- •§ 4. Восприятие пространства и пространственная ориентация

- •Чах лабиринта: окружность — уровень фоновой активности (Дж. Олтон, 1978)

- •Глава 7

- •§ 1. Безусловные рефлексы

- •§ 2. Условные рефлексы

- •§ 3. Торможение условных рефлексов

- •Глава 8

- •§ 1. Конвергентная теория формирования временных связей

- •§ 2. Клеточные аналоги условного рефлекса

- •§ 3. Нейронная организация условно-рефлекторного процесса

- •В каком-то одном направлении

- •§ 4. Нейронная организация условного торможения

- •Глава 9

- •§ 1. Вилы и формы памяти

- •§ 2. Механизмы кратковременной памяти

- •§ 3. Механизмы долговременной памяти

- •Глава 10

- •§ 1. Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной деятельности мозга

- •§ 2. Высшие интегративные системы мозга

- •§ 3. Ассоциативные системы и сенсорная функция мозга

- •§ 4. Ассоциативные системы мозга и программирование поведения

- •Глава 11

- •§ 1. Принцип рефлекса 7

§ 7. Схема тела

Чтобы лучше объяснить, что понимается под терминами «образ чела» и «обпЯ пространства», обратимся к повседневной клинической практике. В клинЯ Психоневрологического института поступает больная с тяжелыми расстройства ми восприятия своего тела и нарушениями ориентировки в пространстве. БолеаЯ длится уже три года, хотя больная продолжает работать. Во время мпогочасоаЯ приступов ей казалось, что она «ходит по воздуху», левый глаз увеличивается выходи г из орбиты. Больная не могла найти выход из комнат ы, хотя виделадвеЯ но шла не в том направ. [еиии, пат ыкаясь на предмет ы. 11оявилось ощущение, «Я . к-пая рука и бок «чужие». Не могла надеть платье, пай I и правый и левый рукаЛ иногда ложилась в постель, не снимая туфли с левой ноги. Ей казалось, что у Л две левые ноги и они идут в разных п.травлениях. Позже появилось ощущенЯ что . ц'вая рука стала большой, «ввинченной», что увеличены п подымаются ввеЛ Н01ТИ. Стала плохо орудовать ножом и вилкой, неправильно брала их, поворачИ вала не той стороной. У больной была обнаружена и затем удалена опухоль вЯ меипой области правого полушария.

У другого больного отмечен инсульт и районе артерии, снабжающей левуюИ меппо-височную область. У него четко нарушено различение правого и .тевогоЛН трудияется воспроизвести положение одних пальцев но отношению к другим.чИ ки или [13:11,11045 по отношению к лицу. При просьбе изобразит ь па рисунке челоН ка |лаза помещает под носом, уши обращены внутрь лица. Не может нравилН нарисовать домик, при предъявлении римских цифр XI и IX их пе различает.Я может оценить углы сгибания рук в .мяле, точно воспроизвести пассивно задЯ пое движение. При этом сознание у больного ясное, интеллект сохранен.

К грубым расстройствам ощущения собственного тела относят ощущение отсутствия частей тела, кажущееся изменение их формы, веса, величины и, наоборот, кажущееся появление лишних конечностей, игнорирование отдельныхИ| тей тела, невнимание к ним, мнимое ощущение движений парализованных коВШ ностей, затруднения в словесном обозначении частей тела и их пространственна координат и др. Если же повреждение мозга располагается в других областях, то подобных расстройств не возникает (Трауготт и др., 1973).

Видимо, уже становится ясно, что терминами «образ тела», «схема тела*> «трехмерная модель тела» обозначают систему обобщенных представлений ив" пятий человека о собственном теле в покое и при движении, о пространственны3' координатах и взаимоотношении отдельных частей тела. Щ

Теменные доли у человека сильно развиты и подразделяются па отделЯ^ участки. Теменные доли имеют такое богатство различных нервных связей с ДИ гими отделами мозга, что могут выполнять свою нормальную функцию по С11Ц[ зу многих видов информации только во взаимодействии с другими образоивД ми, и прежде всего с ядрами промежуточного мозга, из которых с > гчнппымиЯ лями тесно связано заднее латеральное и в меньшей степени задпенентЯЯГ ядро. Некоторые импульсы, прежде чем ;;,к-т:г!ь тем» иной ко;;;, .то 1ЖНЫ -Кг

оителыю обработаны в этих ядрах. А поэтому и не, стоит связывать такую ЛреД8^^ деятельность мозга, как формирование схемы тела, с функцией исклю-СЛ°3,С!1ьи0 теменных долей мозга. Ярким доказательством этому служат исследова-ч',те^ ^ Смирнова (1974) с применением метода иптрацеребральных электро-,11,я от0рые остаются в мозгу на длительное время, необходимое для постановки ДоВ' „ лечения. Через эти электроды врач может оказывать слабое раздра-Д"аГ воздействие на глубокие структуры мозга человека и, найдя пораженный *а'г произвести его разрушение. Так, у больного паркинсонизмом слабым элек-°Ча'ческим током раздражалось заднее вентральное ядро таламуса правого нолу-ТР" р Этот момент больной сообщал, что левая нога кажется ему «толстой», "сширепной». У другого больного та же стимуляция сопровождалась ощущени-

холода во рту и голове, язык казался большим, толстым, «не своим». Иными • швами, раздражение, а в ряде случаев и разрушение глубоких структур мозга сопровождается нарушениями схемы тела.

Убедительны в этом смысле наблюдения В. М. Смирнова с фантомом ампутированных, то есть ложным восприятием (иллюзией) отсутствующей части тела, возникшим после ее ампутации. У больного па почве ампутации левой руки возникло ощущение, что отсутствующий локоть прикреплен непосредственно к культе, то есть к верхней трети плеча, предплечье почти сливается с локтем, откуда начинается мизинец, а остальные четыре пальца отходят прямо от культи. К существенному лечебному эффекту привели электрические раздражения через вживленные электроды заднего латерального ядра таламуса (фантомные боли значительно ослабли).

Итак, ответственными за восприятие схемы тела у человека являются не только теменная доля, по и связанные с пей различные ядра промежуточного мозга, которые вместе образуют единую таламо-париеталъную ассоциативную систему мозга. Хорошо известно, что детальное представительство чувствительности отдельных частей противоположной половины тела, вплоть до фаланг пальцев рук, характерно для соматосенсорной мозговой системы.

Таким образом, чувствительность всего тела, дробно топографически распределенная по поверхности коры, составляет ту основу, тот информационный материал, из которого путем объединения формируются целостные функциональные оки крупных отделов тела. Эти иптегративные процессы завершаются к момен-У созревания человека и представляют собой закодированное описание взаиморасположения частей тела, которые используются при осуществлении автоматизированных стереотипных движении. А поскольку базой для этих процессов ста ИТ автоматически закрепленная «карта» тела, логично допустить, что они со-пых ЯЮТ 0С110ВУ статического образа тела. Сами процессы объединения отдель-,0Тся°щУЩе,1ии в целостные образы взаиморасположения конечностей формиру-мо-1 СкоРее всего, с участием как ассоциативной соматической зоны, так и тала-

ДляТаЛЫЮ" ассоциативн°й системы, фор", С03Дапия статического образа тела оказывается недостаточно лишь ип-°т"естиИИ °Т -участков самого тела (кожи, суставов, мышц и т. д.). Необходимо со-5кецця 11||(}юРмаЦию с положением тела но отношению к силе земного иритя-трех Взаиморасиоложением крупных функциональных блоков тела в системе Тель11ая в"Ых пространственных координат. В его создании участвует чувстви-Система вестибулярного аппарата. Перемещение всего тела вперед-назад, вправо-влево вверх-вниз гонко воспринимается данной сенсорном системні а информация о таких перемещениях поступает в те же ассоциативные райоЖ* коры мозга, в которых происходит ее объединение с информацией от скелеии мышечного аппарата и кожи. Туда же поступает импульсация от различных niiv*j ренних органов, которая также участвует в создании статического образа тЛЛ Примем нее это происходил в здоровом организме без у часі ия сознания. След^И телыю, статический образ тела представляет собой жесткую систему связей, осЯ ванную на системе врожденных механизмов и усовершенствованную и уточ^И ную в индивидуальной жизни.

Постоянно осуществляя тот или иной род деятельности, человек меняет |Вш морасположепие частей тела, приобретает в порядке обучения новые двигателе ные навыки, а значит, формирует новые трехмерные пространственные модели Д ла, то есть информацию о взаиморасположении частей тела в пространстве тх^И координат динамический образ тела. В отличие от первого (стат ического)л^И мический образ тела имеет значение лишь для данного конкретною момента |И мени, для определенной ситуации. При изменении ситуации динамический обра тела быстро сменяется новым. Динамический образ также имеет информативна характер и базируется иа показаниях чувствительности кожи, мышц, суставЯ вестибулярного аппарата. Динамический образ возникает при пепосредствей^И участии таламонариеталыюй системы мозга. Щ

В мозгу происходит постоянное взаимодействие того п другого образов TjBJ осуществляется сличение динамического образа с его статическим аналогов В результате такою сличения формируется субъективное ощущение позы, о|Н жающее не только положение тела в данный момент, но и возможные желаЯЯ пые и нежелательные его изменения в будущем. Человек может из элементов статического образа тела запрограммировать определенную позу, то есть определш пое взаиморасположение в пространстве частей своего тела. Реально же нрн^Н поза, оцениваемая через динамический оораз тела, при сличении может совпадИ или не совпадать с запрограммированной. В случае согласования человек удЛИ творяется принятой позой, не всегда оценивая ее субъективно. Lc.ni же такЯи' гласование не будет достигнуто, то вступают в действие активные механизмы сознательной перестройки позы, которые изменяют активность мускулатуры до If* пор. пока не будет достигнуто желательное положение тела (рис. ї'.'i). ПодрояИ сведения можно найти в книге В. С. Гурфипкеля, Я. М. Коца и М. Л. ШикаЯ^И ляция позы» (1965). Мы только укажем, что из.теменной коры человека вМ__| пути, с помощью которых регулируется тонус скелетной муску.татуры. ИзвівЖ что при поражении теменной доли нарушается возможность воспропзведеі-НИ1 данной позы.

Итак, для того чтобы субъективно оцепить позу, необходимо сои оставить ЗяН дированный в памяти эталон статического образа тела с его любой копкретіИіЩИ риацией (динамическим образом). Именно так трактуется возникновениеФ4Н мов, при которых внезапная утрата конечности исключает из .і;піаМ*Я§

ского образа тела информацию об отсутствующем органе. Во время сличеІ^^И статическим его аналогом, где эта информация привычно входила в качестяИ' ставного элемента в схему тела, и возникает своеобразная форма рассог. іас'ов^Т двух информативных образов с возникновением иллюзорных ощущений, ДИЬ- гающих иногда патологической формы. ж\

Помимо уже описанных выше нарушений схемы тела у людей с поражением теменных долей мозга отчетливо отмечаются расстройства зрительно-пространственных координации; иными словами, больные теряют способность ориентироваться в знакомом помещении, знакомой местности, утрачивают географические представления (расположение частей света, соотносительное расположение городов на карте и т. д.). Тяжелые нарушения пространственной ориентации в реальной ситуации характерны для поражения теменной доли правого полушария. В этих случаях расстраивается непосредственное, наглядное восприятие окружающей среды, больной не способен охватить ситуацию в целом. Вместе с этим он не испытывает затруднений при операциях с пространственными признаками, представленными в отвлеченной форме, обобщении объектов по этим признакам и построении географических схем и планов. При поражении левой теменной области больной вполне удовлетворительно ориентируется в наглядной пространственной ситуации. Нарушения возникают преимущественно на фоне обобщенных понятий и схем, отражающих соответствующие пространственные отношения (топографические представления, работа с географическими картами, планами и т. д.). А. Р Лурия (1962) неоднократно подчеркивал, что нарушения пространствен пых восприятий после поражения теменных долей следует связы-ать с расстройством механизмов одновременного синтеза различного вида информации в единый целостный образ окружающей ситуации.

У больных с теменными поражениями (инсульт, опухоль) обнаруживали нарушения в оценке различно ориентированных в пространстве отрезков прямых, уг-

• Дуг и пр. Требуемая для оценки этих изображений мысленная иереориеити-а строится на анализе и синтезе зрительных и мышечных сигналов, возпи-, х "Р" движении глаз. Расстройство этого механизма, видимо, и является У бо наРУшеиия зрительно-пространственной ориентировки. Помимо этого, П " Ь11Ь1х сильно страдает пространственное восприятие звуковых сигналов. юТся ,м те Же сигналы, но одинаково ориентированные в пространстве, расиозна-в°Дят °ЛЬ"Ыми с Достаточной точностью. Итак, поражения теменных долей ири-и Зйу К РасстРойствам в оценке пространственного расположения зрительных Уковых сигналов.

"Месте г

Дось . ;)тим страдают и синтетические механизмы мозга. Больным предлага-Ример, отличить серию последовательных сигналов (звонок, низкий тон,

высокий тон, треск) от этой же серии, в которой меняются местами второй и трД тин члены. В других исследованиях больным предъявлялся ряд фигур, распоЯ женных на плоскости, с требованием отличить от другого ряда тех же фигЯ Больные либо совсем не могли справиться с этой задачей, либо решали ее с бод^ шим числом ошибок. Кроме того, у больных наблюдались нарушения в способів сти объединять различные сигналы (световые и звуковые) в единый компдЗИ ный условный сигнал вне зависимости от их пространственного расноложеЛ и временной последовательности.

К аналогичным доказательствам приводят и нейрофизиологические эксперт} менты. Если источник света (или звука) располагается строго но средней лиц™1 между глазами или ушами, то величины вызванных потенциалов в правом и левом полушариях будут одинаковыми. Когда раздражитель смещается влево, уЯ личивается вызванный потенциал в правой темі иной доле и \ мепьшается в лещи и наоборот. Следовательно, пространственные характеристики внешнего объекта пои смещении его в горизонтальной плоскости отмечаются в электрическойЯ тивности теменных долей мозга.

При записи электрической активности отдельных нервных клеток в темеинД коре обнаружены нейроны, которые реагируют только на комплексное действЯ внешнего сигнала и не отвечают иа отдельные составляющие компоненты (Таиров, 1973; Казаков и др., 1972). В исследованиях иа обезьянах и кошках удалось записать нейронную активность в ответ на строго определенные пространственные признаки внешнего зрительного сигнала (например, клетка реагировала лиЯ па перемещение черной полоски вправо, другая — лишь иа смещение этой полоски на угол в 45 градусов). Такие клетки названы детекторами сверхсложных пространственных признаков сигналов.

Легко представить себе, что не только образ тела является трехмериопрострЯ ственным, но и сам образ реальной окружающей ситуации воспринимается втом же трехкоординатном измерении. Следовательно, если любой объект или явление внешнего мира оценивается сознательно в терминах: право-лево, верх-низ, спереди-сзади, а без участия сознания — в тех же трех взаимоперпендикулярных плоскостях, то таким же образом может быть оценено положение любого органа тела по отношению к остальным.

Иными словами, внутренний образ тела является трехмерным в той же степени, в какой трехмерным должен быть и внешний образ пространства.

Человек и любое животное оценивают окружающее пространство не абстрактно, а лишь применительно к самому себе, то есть включают свое тело в качестве непременного компонента пространства. Человек «вписывается» в окружаюшУ10 ситуацию и воспринимает ее, «привязывая», соотнося внешние объекты и сооЫ тия с положением собственного тела. Чтобы представить себе физиологические механизмы этого сложного процесса, надо прежде всего допустить, что и впутрей ний и внешний образы будут описываться одним и тем же физиологически^ «языком», в котором будет закодирован весьма ограниченный набор одних и т же параметров, признаков. Для этого нужно представить себе наличие, напри^Р' какой-то вертикальной плоскости, которая делит тело на две симметричные вины. Тогда все участки тела и предметы окружающей среды, расположенные одну сторону от этой плоскости, будут субъективно восприниматься как «слев а по другую сторону — как «справа». Только информация о положении члеЯ

а будет передаваться благодаря раздражениям с кожи, мышц, сухожилий а ин-^ормашія о положении предметов по отношению к организму - с помощью зри-ъчыюго аппарата. Для правильного соотнесения внешнего объекта с положением ^организма в пространстве необходимо, чтобы эти два потока информации могли встретиться и объединиться для последующего использования в произвольной двигательной деятельности. Как раз теменная доля и связанные с пей структуры промежуточного мозга и представляют собой таковые образования, где сходятся (конвергируют) на одних и тех же нейронах эти информационные потоки

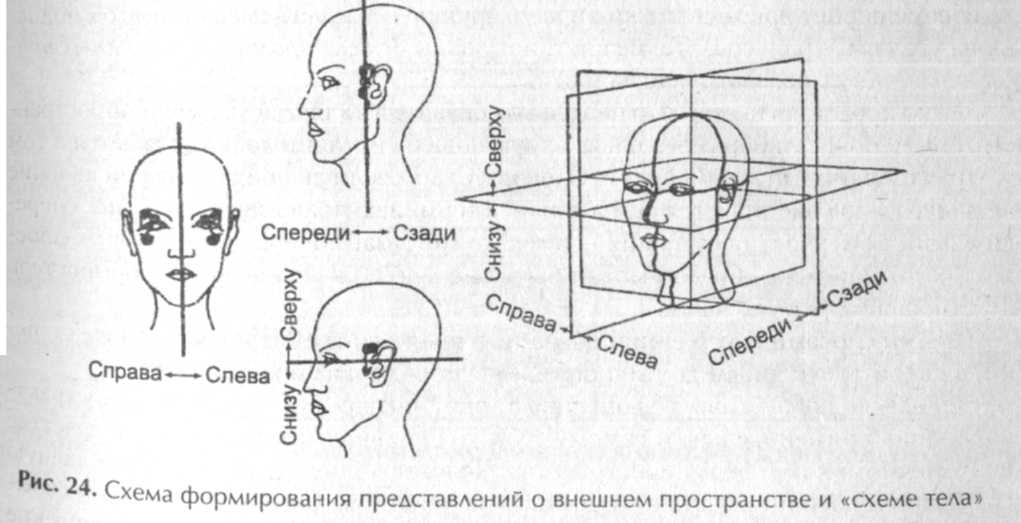

Только что рассмотренный пример относится к продольно-вертикальной плоскости тела, или плоскости двусторонней симметрии. Но то же можно сказать и про фронтальную плоскость, проходящую, по-видимому, через центры вестибулярных аппаратов. Все внешнее и внутреннее пространство но одну сторону от этой плоскости описывается понятием «спереди», а но другую - «сзади» Через те Же две точки проходит и горизонтальная плоскость с соответствующими понятиями - «верх» и «низ» (рис. 24). Причем последняя плоскость одновременно проходит и через центры глазных яблок. Таким образом, наклон ли головы содружественный ли поворот глазных яблок в ту или другую сторону от этой плоскости способствует восприятию внешнего и внутреннего пространства в одних и тех же параметрах. Наличие в теменной коре нейронов, реагирующих на раздражение вестибулярного аппарата и движение зрительного объекта, говорит о том что эти информации объединяются в одних и тех же мозговых структурах

Ф„ воображаемые плоскости, проходящие в л*Р»ых направлениях, пересекаются в одной воображаемой точке, которую '» Условно принять за «О» отсчета. А информация, ^^^^^^А ^""ее пространство организма в параметрах Ч^коордипатпоис.^ ^ется в таламопариетальной системе мозга. В итоге °,аРча.

У»«изма в среде, который служит определенным сенсорным Ф°;юм^ния 2 '^Раммпрования любого произвольного движения на основе сопоставлен. Раза вцешИеГ0 пространства с образом тела.

У больных с поражением теменных долей наблюдается расстройство в фоЛ роваиии новых двигательных навыков и умений, особенно пред фанствеппаяМ ганизация целенаправленных движений (апраксия). Движения становятся бн ными, неловкими, теряется их точность. Больной не знает, как выполнить слЖ ное движение, или не знает, что и в какой последовательности надо сделать!

Теменная доля издавна именуется дополнительным моторным полем: пнЯ раздражении возникают движения конечностей, глаз, головы; из теменной кш берет начало целая система волокон, которые достигают двигательных аппар^Э мозга. Вся система движений, возникающих при электрораздражепип темецЗ коры, свидетельствует об участии этих структур в установке тела, головы, глааЙ положение, способствующее наиболее полному восприятию окружающепЯЖ страпства. Иными словами, и чувствительные и двигательные механизмы темЯ пых долей мозга нацелены иа создание наиболее полного сенсорного фона дляЯ ленаправлепиых движений.