- •Глава 1

- •§ 1. Принцип рефлекса

- •§ 2. Принцип доминанты

- •§ 3. Принцип отражения

- •§ 4. Принцип системности в работе мозга

- •§ 5. Основные методы нейрофизиологии поведения. Методология, метод, методика

- •Глава 2

- •§ 1. Обшие принципы конструкции сенсорных систем

- •§ 2. Закономерности обнаружения сигналов

- •§ 3. Системная организация процессов I

- •§ 4. Распознавание, декодирование информации

- •Глава 3

- •§ 1. Физиология реиепторов

- •§ 2. Кодирование видов информации

- •§ 3. Зрительная система

- •§ 4. Слуховая сенсорная система и речь

- •§ 5. Вестибулярная сенсорная система

- •§ 6. Сенсорная система скелетно-мышечного аппарата

- •§ 7. Схема тела

- •§ 8. Кожная сенсорная система

- •Глава 4

- •§ 2. Внешняя обратная связь

- •§ 3. Внутренняя обратная связь

- •§ 4. Медиальные леллниски

- •§ 5. Двигательная программа

- •Глава 5

- •§ 3. Формы индивидуального обучения

- •§ 3. Формы индивидуального обучения

- •§ 4. Эволюция форм повеления

- •§ 5. Формирование повеления в онтогенезе

- •Глава 6

- •§ 1. Генетическая детерминация свойств поведения

- •§ 2. Биологические мотивации как внутренние детерминанты повеления

- •§ 3. Роль эмоиий в организации повеления

- •§ 4. Восприятие пространства и пространственная ориентация

- •Чах лабиринта: окружность — уровень фоновой активности (Дж. Олтон, 1978)

- •Глава 7

- •§ 1. Безусловные рефлексы

- •§ 2. Условные рефлексы

- •§ 3. Торможение условных рефлексов

- •Глава 8

- •§ 1. Конвергентная теория формирования временных связей

- •§ 2. Клеточные аналоги условного рефлекса

- •§ 3. Нейронная организация условно-рефлекторного процесса

- •В каком-то одном направлении

- •§ 4. Нейронная организация условного торможения

- •Глава 9

- •§ 1. Вилы и формы памяти

- •§ 2. Механизмы кратковременной памяти

- •§ 3. Механизмы долговременной памяти

- •Глава 10

- •§ 1. Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной деятельности мозга

- •§ 2. Высшие интегративные системы мозга

- •§ 3. Ассоциативные системы и сенсорная функция мозга

- •§ 4. Ассоциативные системы мозга и программирование поведения

- •Глава 11

- •§ 1. Принцип рефлекса 7

§ 3. Зрительная система

Зрительное восприятие — сложный многоступенчатый акт, который начинается формированием изображения на сетчатке и заканчивается возникновением зри!

тельного образа в структурах головного мозга.

Зрительная система состоит из: ?!

периферического отдела, в который входит глаз с его основными аппаратам—] оптическим, глазодвигательным и сетчаточиым; !

подкоркового отдела, куда относят наружное коленчатое тело, верхние бугщ

четверохолмия и некоторые другие образования;

♦ зрительной коры.

Все уровни зрительной системы соединены друг с другом проводящими ЯИ

тями.

Глаз

Глаза снабжены большим числом вспомогательных приспособлений для их заШН ты. Это брови, благодаря которым стекающий со лба пот не попадает в глаза. Ве*И и ресницы защищают глаза От пыли. Веки постоянно смыкаются и размыкаются*! (моргание), равномерно смачивая поверхность глаза слезной жидкостью. СлеяВ образуются в слезных железах, расположенных в наружной части г.тазпппы пЯВ глазом. Излишки слезной жидкости стекают в носовую полость через слезньиМ проток. Секрет слезных желез действует не только как смазывающая, по и какд4В| инфицирующая жидкость.

Глаз человека имеет шарообразную (или близкую к таковой) форму, что леляИ возможным вращение его в определенных пределах в глазнице, а следователь*!»]

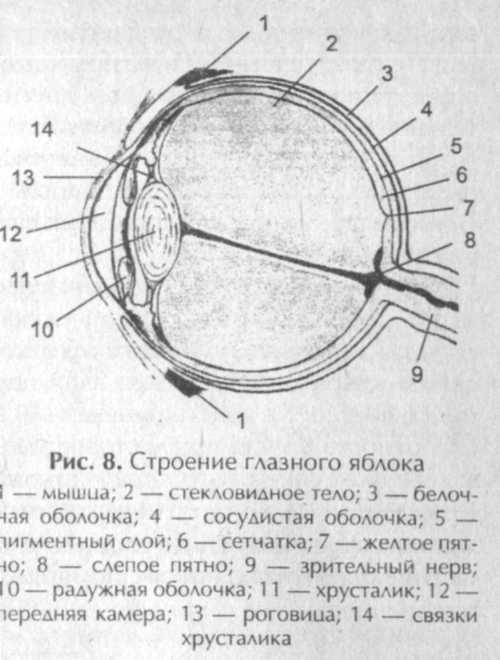

ренней стороны сосудистой оболочки находится слой клеток пигментного эпителия, а к нему прилегает самая внутренняя из оболочек глаза — сетчатая оболочка, или ретина, выполняющая основную функцию глаза — преобразование светового раздражи геля в нервное возбуждение и первичную обработку сигнала. Волокна самой внутренней части сетчатки переходят в зрительный нерв. Между роговой и радужной оболочками имеется полость, наполненная жидкостью, — передняя камера глаза. За радужной оболочкой находится прозрачное тело, имеющее форму двояковыпуклой линзы, — хрусталик, который прикреплен к ресничному телу. За Хрусталиком вся полость глазного яблока заполнена студенистым содержимым — стекловидным телом (рис. 8).

Оптическая система глаза

Непосредственно за зрачком располагается прозрачный хрусталик, который эластичен, он может менять свою кривизну благодаря специальным мышцам. Световые лучи от предметов проходят через зрачок, хрусталик и стекловидное тело.

людей с нормальным зрением лучи попадают точно па сетчатку и образуют на "ей четкие изображения предметов. Но одновременно видеть с одинаковой четкостью близко и далеко расположенные предметы мы не можем. В каждый момент времени хрусталик глаза приспосабливается либо к ближнему, либо к дальнему

лен и ю. Это достигается изменением кривизны хрусталика. Же 30оРажепие па сетчатке получается хотя и четким, но перевернутым. Почему сад0'Да МЫ ие видим все В0КРУГпас перевернутым вверх ногами? Один австрий-Ча1к Уче"Ь1Й изобрел специальные очки, переворачивающие изображение на сет-но КС ^" ИХ посил постоянно. Первое время он видел все предметы вверх ногами, Учц- К°^е В110вь научился видеть их нормально. В этих очках он смог даже на-,Ься ездить на велосипеде. Но стоило ему сиять очки, как первое время он снова видел все окружающие предметы перевернутыми. Значит, такая особенности нашего глаза исправляется с помощью обучения и тренировки, в которой участвуЗ ют не только зрительная, по и другие сенсорные системы. Следовательно, зри^ тельное восприятие окружающего мира основывается не только на самих зри* тельных ощущениях, а использует сведения и от других сенсорных систем. Среди них главную роль выполняют органы равновесия, мышечного и кожного чувства. В результате взаимодействия этих сенсорных систем возникают целостные образы предметов и явлений.

У дальнозорких и близоруких людей с нарушениями оптической системы гла* за параллельный пучок лучей от удаленного источника сходи лея не па поверхности! сетчатки, а дальше или ближе ее (рис. 9). В обоих случаях изображение получает! ся размытым. Если же объект наблюдения приближен и лучи от него непараллеДЯ ны, то вступает в действие механизм аккомодации, то есть увеличение кривизны поверхности хрусталика, которое уменьшает его светопреломление и уменьшав! заднее фокусное расстояние, что позволяет сфокусировать объект па сетчатке.' Врожденные дефекты оптической системы глаза связаны с неправильной формой] глазного яблока, а приобретенные — с нарушением эластичности хрусталика. Этщ нарушения исправляются с помощью дополнительных линз — очков.

Сетчатка глаза

Сетчатка имеет толщину 0,15-0,20 мм и состоит из нескольких слоев нервниЯ клеток. Первый слой сетчатки непосредственно прилегает к черным ппгментніИ клеткам. Этот слой образован зрительными рецепторами — палочками и колбоИ ками. В последних происходит трансформация световой энергии в нервное возвЛ ждение. Это осуществляется с помощью зрительных пигментов, содержащихся! наружных сегментах палочек и колбочек. Пигмент палочек называется родопйЯ ном, колбочек — иодонсином. Зрительный пигмент является окрашенным бел-ком. Разложение пигмента посте поглощения кванта света сопровождается поЯИ мо фотохимических процессов возникновением так называемого раннего ревяИ 'орною потенциала. Вслед за ним развивается поздний рецепторпый нотеШщН во внутреннем членике рецептора. Этот потенциал запускает всю последующи цепь преобразований в зрительной системе. В сетчатке глаза человека палочв в десятки раз больше, чем колбочек. Палочки возбуждаются очень быстро слабы*1 сумеречным светом, по не могут воспринимать цвет. Колбочки возбуждаются медленнее и только ярким светом, они способны воспринимать цвет. ПалочИ

Центральная часть сетчатки представлена биполярными клетками с двумя относительно длинными отростками, одним из которых они контактируют с фоторецеиторами, другим — с ганглиозиыми клетками сетчатки, составляющими ее внутреннюю часть (рис. 10). Таким образом, фоторецепторы, бнполяры и гаигли-озные клетки представляют собой три последовательных звена переработки зрительной информации. Между фоторецепторами и биполярами имеются специализированные клетки с горизонтальным расположением отростков, которые регулируют передачу возбуждения от рецепторов к биполярам и носят название горизонтальных. Между биполярами и ганглиозиыми клетками имеются так называемые амакриновые клетки, которые управляют передачей электрических сигначов от биполяров к ганглиозным клеткам. Согласно современным представлениям, клетки внутреннего ядерного слоя (биполярные, горизонтальные и амакриновые) являются основным источником электроретинограммы сетчатки. Наконец, аксоны гапглиозпых клеток формируют зрительный нерв, который пронизывает сетчатку в противоположном направлении и входит в полость черепа. Место его вхождения в сетчатку лишено рецепторов и называется поэтому слепым пятном. Большинство гапглиозпых клеток сетчатки имеют концентрические рецептивные поля: при освещении одной из зон поля гапглиозпая клетка возбуждается, а при ее затемнении — тормозится. Центральную зону рецептивного поля окружа-ет концентрическая тормозпая зона. Тормозная кайма образуется по механизму латерального торможения — чем сильнее возбужден центр рецептивного поля, тем большее тормозное влияние он оказывает на периферию. Каждая гапглиозпая клетка получает возбуждающие и тормозные влияния от колбочек, имеющих разную цветовую чувствительность. Например, если красные колбочки оказывают Уждающее действие на данную ганглиозпую клетку, то синие ее затормаживает- Такие комбинации могут быть самыми различными. Вблизи места вхождения оловной мозг зрительные нервы обеих глаз образуют зрительный перекрест — гт МУ' в Результате чего часть волокон переходит на противоположную сторону.

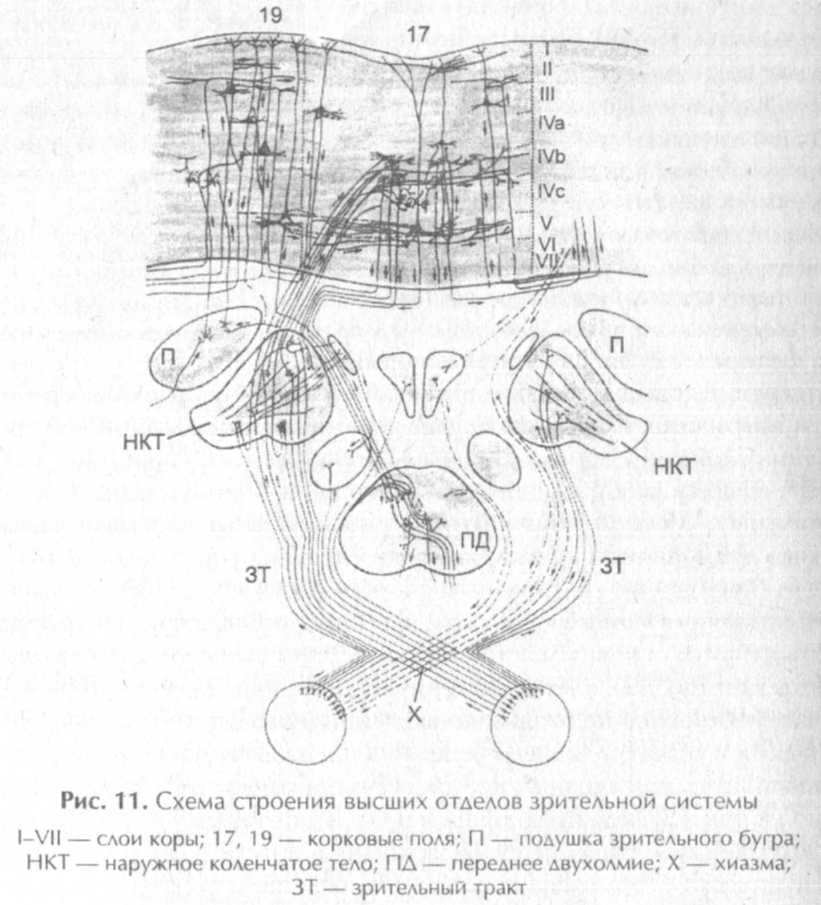

е перекреста левые и правые зрительные тракты направляются к различным т 1 с,Редпего и промежуточного мозга. Основными центрами переработки зри-Рох ЮИ ИП(Р°РмаНии являются наружное коленчатое тело, верхние бугры четве-олмия и зрительная кора.

Наружное коленчатое тело

К наружному коленчатому телу приходят волокна только от половины сетчатм каждого глаза. В разные слои наружного коленчатого тела приходят волокна Я разных сетчаток, эти проекции расположены одна под другой, что позволяет иД делить колонкообразный участок, пересекающий все слои коленчатого тела, коти рый соответствует проекции одной точки ноля зрения.

В структуре рецептивных нолей нейронов наружного коленчатого тела отрй жаются свойства рецептивных полей гапглиозпых клеток сетчатки, в том чисЯ и их цветовая чувствительность. Наружное коленчатое тело — это первый уровеи конвергенции двух сетчаток, что является необходимым условием стереоскопией

ского восприятия трехмерного мира.

Верхнее двухолмие

Одной из ведущих структур, обеспечивающих ориентировочное поведение, яв"Я ется верхнее двухолмие. В верхних слоях двухолмия имеется упорядоченная пдИ екция сетчатки (ретииотопия). В нижних слоях серого вещест ва двухолмия имИ ются так называемые моторные поля, которые максимально активируются нР1

•тром движении (саккаде) глаза в определенном направлении. При рассматри-11И различных объектов внешнего мира глаза совершают непроизвольные бы-В 1е саккады и медленные произвольные следящие движения. Большая часть С 'попов реагирует только па определенное направление движения, преимущест-Н по в горизонтальной плоскости, и сила реакции зависит от скорости движения. Нейроны промежуточных слоев имеют упорядоченные соматические проекции передней части тела, а также упорядоченные проекции слухового пространства.

Кора больших полушарий

Зрительная кора имеет слоистую структуру и подразделяется па шесть слоев. В состав зрительной коры входят ноля 17 (первичные), 18 и 19 (ассоциативные). Сипаитическне связи в зрительной коре весьма разнообразны. Особенностью реакций одиночных нейронов зрительной коры является их избирательное реагирование на определенным образом ориентированные стимулы (лучше всего — па светлые полосы иа темпом фоне или пространственные решетки, состоящие из чередующихся светлых и темных полос). Большая часть нейронов отвечает лишь на определенным образом ориентированные стимулы. Границы простых рецептивных полей имеют прямоугольную форму, состоят из центра и периферии, границы которых параллельны друг другу. Реакция на предпочитаемое направление движения стимула выражена сильнее всего. Нейроны со сложными рецептивными нолями лучше отвечают на полоску или решетку, оптимально ориентированную относительно сетчатки. Нейроны сверхсложного типа могут отвечать па несколько положений полосы, угол, кривизну контура или более сложные признаки. По-видимому, имеет место конвергенция нейронов с простыми рецептивными полями па сложные и далее сверхсложные нейроны. В 17-м поле преобладают нейроны с простыми рецептивными полями, а в 18-м и 19-м нолях — со сложными и сверхсложными полями. На основании этих фактов Хыобел и Визель выдвинули детекторную гипотезу о том, что нейроны с простыми рецептивными нолями, являясь детекторами элементарных признаков зрительного изображения, конвергируют с нейронами более высокого уровня, которые в результате этого приобретают более сложные свойства. Сверхсложные нейроны, ответственные за опознание целостных зрительных образов (лицо, предмет и пр.), расположены за пределами собственно зрительной коры, и в первую очередь — в иижпевисочиой области (ассоциативная кора).

Альтернативной является гипотеза Кемпбелла и В. Д. Глезера, согласно кото-Рои нейроны зрительной коры определяют две характеристики зрительного изо-Ражепия — ориентацию стимула и его пространственную частоту. Нейроны же ссоциативиых зрительных областей формируют крупные иодобразы зрительно* о изображения. Целостные же зрительные образы, их опознание и оценка биоло-скои значимости осуществляется в заднетемеипой, иижпевисочиой и лобной областях коры.

^Рительное восприятие

иакоВНдим Двумя глазами. И зрительная система состоит из двух совершенно оди-СМоз1Ых С11мметричных отделов. Оба зрительных нерва вступают в соединение Распо°ВЫМИ цеигРами промежуточного мозга. Самые высшие зрительные центры ожеиы в коре больших полушарий. В зрении участвуют оба полушария головного мозга, каждое из которых получает информацию как от правого, так и<Я левого глаза. 1

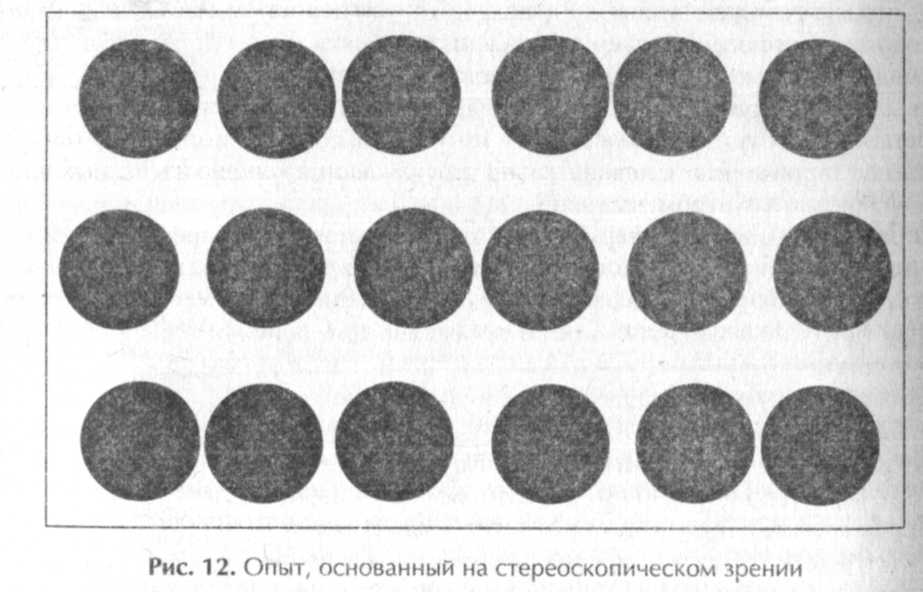

Важнейшим преимуществом зрения двумя глазами яв.іяі п я т:>о>бносгпь вг*Я принимать предметы в объемном изображении и оценивать их относительниШШ удаленность в пространстве. Такая способность получила название стереоскоінЯ ческої о зрения. Совместная работа обоих мозговых полушарий обеспечиваетршШ личепие предметов, их формы, величины, расположения, перемещения. |

Один и тог же предмет вік пинт о мира (.дин глаз воспринимает под однщЯ углом, а другой — под другим. Когда мы смотрим сначала левым, а потом правым! глазом, предмет как бы смещается в иоле зрения па какое-то расстояние. БлагошШ ря работе мозга эти два изображения сливаются в одно объемное. 1

Эффект обьемного пространства может возникну: •• в 1-х случаях, когда мЯ обоими глазами рассматриваем одну плоскую картину. В течение нескольких мыЯ нут рассматривайте одинаковые кружки (рис. 12) па расстоянии 15-20 см от поИ После некоторых усилий у вас появится объемное восприятие: ряд кружков окЦ жется па переднем плане, некоторые — на среднем плане, остальные — на задиеЯЛ По мере тренировки этот эффект начинает возникать быстрее. Вы сможете даяЯ перемещать взор по рисунку, а восприятие кружков на разном удалении от гяН сохранится. А теперь попробуйте достичь этого эффекта, закрыв одни глаз, — йшШ ваши усилия будут напрасны.

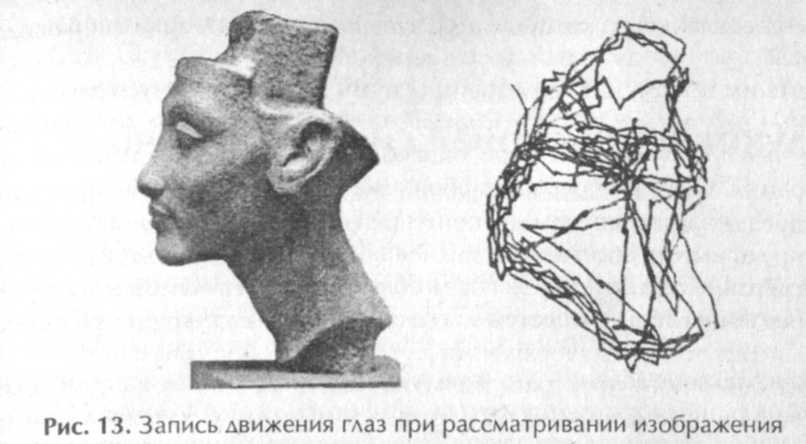

Когда мы рассматриваем свои глаза в зеркале, можем обратить внимание ияЯН что и крупные, и едва заметные движения оба глаза осуществляют строго оДчН временно и водном и том же направлении. Если попытаться зарегистрировать ив ти движения глаз при рассматривании какого-либо предмета, как это сделал РУШ» ский биофизик Ярбус, то получится картина, приведенная на рис. 13. Топкие "Л пии означают быстрое смещение взора, точки — ато места фиксации взораЩ время остановки глаз. Я

С

помощью движения глаз мы выделяем

признаки предметов, соотношения

между ними, формируем целостные

образы и все это передаем на хранение

в память.

С помощью движения глаз мы выделяем признаки предметов, соотношения между ними, формируем целост-иые образы и все это передаем иа храпение в память. Когда же предметы хорошо знакомы, достаточно лишь отдельных признаков для того, чтобы узнать, что нам показывают. То, что мы не успеваем рассмотреть, мы можем дополнить благодаря памяти и воображению. Следовательно, для узнавания хорошо известных предметов движение глаз необязательно.

Для

получения головным мозгом полной

информации об окружающем мире

необходимо функционирование всей

сети внутри зрительной сенсорной

системы, включая нисходящие (обратные)

связи к первичной зрительной коре в

затылочной области.

Наиболее часто встречающиеся нарушения зрения — это близорукость и дальнозоркость.

Проблема константности зрительного мира состоит в том, что мы воспринимаем его постоянным, хотя изображение на сетчатке постоянно смещается. Задача мозга — вычленить инвариантные признаки объектов из непрерывно меняющегося потока информации. Важная роль в ли М ПР°цессе принадлежит зрительному вниманию и на-

чию прежнего зрительного опыта, ных "ТегРцция информации от всех корковых и подкорковых структур, связап-с обработкой зрительных сигналов, происходит лишь после того, как все зри-сос ПЬ1е СТРУКТУРЬ1 завершат свои специфические операции, то есть обработку по Мой ВС ГСТВУ'ош-им каналам. Следовательно, для получения головным мозгом полинформации об окружающем мире необходимо функционирование всей сети

внутри зрительной сенсорной системы, включая нисходящие (обратные) свяЯ к первичной зрительной коре в затылочной области. щ