- •Оглавление

- •1. Абиотические факторы. Классификация организмов по их отношению к абиотическим факторам.

- •2. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Трофическая пирамида.

- •3. Активные окраины континентов: типы, cтроение, зональность вулканизма.

- •4. Андезиты и геодинамические условия их проявления.

- •5. Аномалии силы тяжести Фая и Буге, причины различия корреляции их значений с рельефом.

- •1. Для приведения измеренного значения gн к уровню океана вводят поправку за высоту без учёта масс рельефа. Δg1. Эту поправку называют поправкой Фая.

- •2. Аномалии Буге вычисляются следующим образом:

- •6. Бониниты и геодинамические условия их проявления.

- •7. Важнейшие группы ископаемых животных и растений, их значение для стратиграфии и палеогеографических реконструкций.

- •8. Влияние климатических изменений в океанах и на континентах (примеры).

- •9. Гамма-гамма методы: ядерной геофизики: принципы, задачи.

- •10. Геодинамические условия проявления ультраосновных пород.

- •11. Геодинамические условия формирования диоритов.

- •12. Геологические задачи электроразведки, измерительные схемы.

- •13. Геологические задачи электроразведки, измерительные схемы.

- •14. Геологические условия образования грейзеновых и скарновых месторождений вольфрама, главные рудные минералы.

- •15. Геосферы Земли: принципы выделения, состав, мощности и взаимодействие.

- •16. Геотектонические и фациально-палеогеографические обстановки формирования нефтепроизводящих свит.

- •17. Гидротермальное минералообразование.

- •18. Главные петрохимические типы метаморфических пород.

- •19. Главные породообразующие минералы магматических горных пород.

- •20. Главные различия континентальных и морских обстановок осадконакопления и фаций (примеры).

- •21. Главные сульфидные минералы и их диагностика.

- •22. Главные типы гранитоидов и геодинамические условия их проявления.

- •23. Главные эпохи складчатости, с чем связаны. Формирование и типы орогенных поясов.

- •24. Горячие точки, плюмы и связанный с ними магматизм.

- •25. Гсз: задачи, основы методики, принципы дискретной корреляции волн.

- •26. Иерархия таксономических подразделений. Бинарная номенклатура.

- •27. Интерпретация кривых вэз: качественная интерпретация, модели среды. Проблема некорректности обратной задачи вэз и способ ее преодоления.

- •28. Интрузивные горные породы нормального ряда.

- •29. Источники излучений и детекторы в ядерной геофизике, схемы измерений.

- •30. Как влияют характеристики кристаллической структуры на физические свойства горных пород.

- •31. Какое значение имеет атомная структура элементов для физических свойств минералов и горных пород.

- •32. Классификация методов электроразведки по типам полей и моделям среды.

- •33. Климатическая зональность и климатические изменения. Отличия органического мира холодных и теплых стран.

- •34. Коллекторы, флюидоупоры, ловушки. Типы пор и коллекторов.

- •35. Континетальный и океанский рифтогенез: особенности строения и магматизма.

- •1.Осевая зона, большей частью представленная рифтовой долиной (грабеном)

- •2.Гребневая зона, по обе стороны рифтовой долины (осевого горста)

- •3.Зона флангов или склонов хребта, постепенно понижающаяся в направлении

- •4.Абиссальные равнины

- •36. Корреляция между плотностью и скоростями сейсмических волн. Объясните природу общей закономерности и отклонений от нее.

- •37. Кристаллизационно-гравитационная дифференциация. Расслоенные плутоны габброидов.

- •38. Критерии различия магматических пород разных фаций глубинности.

- •39. Литосфера и астеносфера. Явление изостазии.

- •40. Магматические месторождения и связанные с ними полезные ископаемые.

- •41. Магматические сульфидные медно-никелевые месторождения. Примеры на территории России.

- •42. Магнитное поле Земли: структура на поверхности, вариации.

- •43. Магнитные свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •48. Методы интерпретации магнитных аномалий.

- •49. Методы разведочной геофизики и определяющие свойства горных пород.

- •50. Методы решения задач стратиграфии. Основные биологические и небиологические методы.

- •51. Методы сопротивлений; принципы, измерительные установки, различие методов вэз и эп.

- •52. Механизмы складкообразования и геологические обстановки формирования складок и складчатых систем.

- •53. Минералогия метапелитовых метаморфических пород.

- •54. Минералогия скарнов.

- •55. Мов: геологические задачи, основы методики, построение и геологическая интерпретация временных разрезов.

- •56. Мпв: геологические задачи, основы методики, определение скоростей и построение границ.

- •57. Нейтронные методы ядерной геофизики: принципы, задачи.

- •58. Некорректность обратных задач гравиразведки и магниторазведки и пути ее преодоления.

- •59. Нормальное гравитационное поле Земли, его изменение с широтой и высотой вблизи земной поверхности.

- •60. Обстановки формирования сдвиговых зон и мегапарагенезы структурных форм.

- •61. Общие черты гравиразведки и магниторазведки.

- •62. Океанографический профиль: геоморфологические элементы, биономические зоны.

- •63. Осадочно-миграционная теория происхождения нефти и газа и формирования их залежей.

- •64. Основные вулканические породы нормального ряда и геодинамические условия их проявления.

- •65. Основные геологические задачи разведочной геофизики и роль разных методов в их решении.

- •66. Основные структурные элементы Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты.

- •67. Основные типы углеводородных соединений в нефтях и природных газах.

- •68. Особенности состава главных породообразующих минералов магматических пород.

- •69. Палеогеографическая карта и ее особенности. Методические основы палеогеографических реконструкций. Ареал, космополиты, эндемики.

- •70. Палеомагнитные исследования и их значение для тектоники.

- •71. Палинология и микропалеонтология: объекты изучения, значение в стратиграфии и палеогеографии.

- •72. Пассивные окраины континентов: строение и состав осадочных формаций.

- •73. Первичные формы залегания магматических горных пород. Геологические методы диагностики морфологии и взаимоотношений тел.

- •74. Петрогенетические механизмы, приводящие к разнообразию состава магматических пород.

- •75. Петрохимические серии вулканических пород.

- •76. Плотность горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •77. Положения тектоники литосферных плит и их фактическая основа.

- •78. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. Взаимоотношения нефти, газа и воды в залежах. Классификация залежей.

- •79. Пористость, проницаемость и фазовая проницаемость коллекторов. Нефть, газ и вода в коллекторах.

- •80. Породы и минералы верхней мантии.

- •81. Пояса метаморфических пород высоких давлений и их происхождение.

- •82. Преимущества и недостатки биостратиграфии в решении стратиграфических задач.

- •83. Признаки возрастных взаимоотношений минеральных ассоциаций.

- •2. Зарождение на поверхности жидкости.

- •3. Зарождение на готовых зародышах.

- •4. Зарождение на кристаллах ранней генерации.

- •84. Принципы и методы изотопной геохронологии.

- •85. Принципы систематики минералов.

- •86. Разрезы океанической коры и слагающие ее горные породы.

- •87. Расплавные и флюидные включения в минералах и их значение.

- •88. Региональные стратиграфичесике схемы и их соотношение с международной стратиграфической шкалой.

- •89. Систематика магматических горных пород.

- •90. Систематика разломов, механизмы образования разломов и трещин различных типов.

- •91. Складчатые структурные формы: параметры, морфологические и генетические типы.

- •92. Слой, морфологические типы слоистости. Первичные формы залегания осадочных горных пород.

- •93. Современные движения литосферных плит и методы их изучения.

- •94. Спектральные методы ядерной геофизики: принципы, задачи.

- •95. Сравнение основных положений учения о геосинклиналях и тектоники литосферных плит.

- •96. Стратиграфический кодекс: назначение, содержание, структура.

- •97. Строение океанической и континентальной коры.

- •98. Строение основных типов островных дуг. Зональность островодужного вулканизма.

- •99. Строение складчато-покровных областей.

- •100. Строение, магматизм и метаморфизм Алданского, Анабарского и Балтийского щитов.

- •1) Алданский щит

- •2) Анабарский щит

- •101. Структурное и стратиграфическое распределение месторождений нефти и газа.

- •102. Структуры и текстуры кристаллических пород как источник генетической информации.

- •103. Тектонические и геодинамические карты: принципы составления и легенды.

- •104. Технологические свойства и марки углей. Основные факторы катагенеза углей и нефтей.

- •105. Типы взаимоотношений стратифицированных образований и природа согласных и несогласных границ.

- •106. Типы границ литосферных плит.

- •107. Типы деформации. Особенности упругой и пластической деформации горных пород.

- •108. Торф и сапропель. Паралическое и лимническое торфонакопление.

- •109. Три категории стратиграфических подразделений (общие, региональные, местные), их номенклатура, иерархия, назначение.

- •2. Региональные

- •3. Местные (литостратиграфические)

- •4. Специальные стратиграфические подразделения

- •110. Упругие свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •111. Условия формирования россыпных месторождений. Главные промышленно-важные минералы россыпей.

- •112. Фации метаморфизма. Принципы их выделения.

- •113. Физико-химические условия гидротермального рудообразования.

- •114. Цели геологического картирования и задачи основных этапов геолого-съемочных.

- •115. Электрические свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •116. Ядерная геофизика: физические понятия и основные факты.

52. Механизмы складкообразования и геологические обстановки формирования складок и складчатых систем.

Геологические обстановки:

Эндогенные процессы – эндогенная (тектоническая) складчатость.

Экзогенные процессы – экзогенная складчатость.

В эндогенной выделяют следующие складчатости:

конседиментационную (преобладает вертикальная составляющая движения)

постседиментационную (преобладает горизонтальная оставляющая движения)

Конседиментационная складчатость – складки погружения (равномерное опускание фундамента, складки обычно неправильной формы и копируют границы бассейна), складки, связанные с неравномерными вертикальными перемещениями фундамента (дробление крупных форм на более мелкие с увеличением углов наклона на крыльях с глубиной).

Постседиментационная складчатость – складка регионального сдавливания, складки облекания (поперечные изгибы в верхнем структурном этаже при вертикальном перемещении нижнего структурного этажа (горст-антиклинали, грабен-синклинали), складки гравитационного скольжения, приразрывные складки, складки, связанные с перемещением магмы (как складки продольного и поперечного изгибов), диапировые складки (протыкания), антиклинальные структуры, в результате внедрения пластичных горных пород (соляные купола, глиняные диапиры), складки вертикального течения (при перемещении сегментов земной коры вдоль глубинных разломов, при общем горизонтальном сжатии огромные клинья выдавливаются вверх), складки горизонтального течения («выжимание магмой» вследствии больших вертикальных напряжений на больших глубинах).

Экзогенная складчатость – гляциоскладки (вызваны напором ледников), наклоны и изгибы поверхностей наслоения (из-за неровностей эрозионного рельефа или различной скорости отложения первичных осадков) – это так называемые псевдоскладки: структуры облекания.

Динамические условия образования складок

Изгиб слоев в складки представляет собой упруго-вязкую деформацию. Если деформация не сопровождается пластическим смещением вещества, происходит разрушение породы и образование разрывов. В породах с низкой вязкостью (соли, гипсы и др.) при воздействии достаточной нагрузки и различиях в давлении окружающей среды изгиб сопровождается течением вещества. Последнее может возникнуть и в любых других породах в результате снижения вязкости по мере возрастания температуры.

Различия в динамической обстановке позволяют разделить складки на две крупные группы: складки изгиба и складки течения.

Складки изгиба развиваются при продольном сжатии, поперечном изгибе и воздействии пары сил.

Скольжение происходит на фоне общего перемещения вещества в направлении, перпендикулярном к действию сжимающих усилий, в участки с относительно меньшим давлением. Таким образом, при образовании складок продольного изгиба происходит общее сжатие пород в направлении, нормальном к осевым поверхностям складок, и удлинение вдоль осевой поверхности. В прямых складках ось максимального сокращения (с) располагается горизонтально и перпендикулярно к простиранию складок, ось максимального удлинения (а) будет вертикальной, а средняя ось деформации (Ь) вытянется по направлению складки.

Ширина и высота складок продольного изгиба возрастает с увеличением мощности слоев и вязкости пород. В маломощных слоях складки обычно невелики по размерам.

При однообразном составе и двухстороннем сжатии образуются симметричные складки, нарушения концентричности или подо бия в которых могут быть вызваны различиями в физических свойствах отдельных слоев. При резких литологических различиях в слоях могут возникнуть более сложные складки с разрывами хрупких пород, сводовыми отслаиваниями и другими нарушениями.

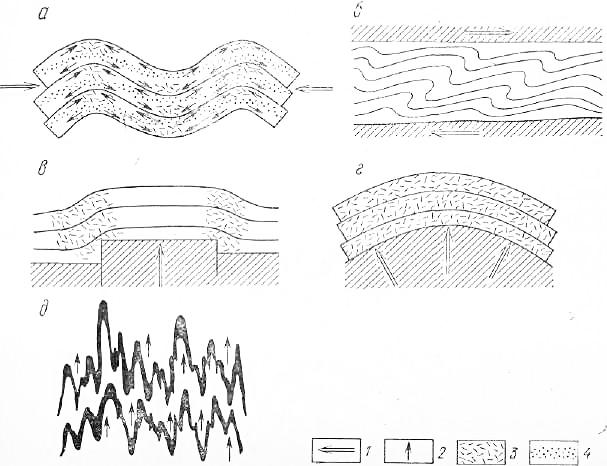

Различные типы складок.

О, б — продольного изгиба; в, г — поперечного изгиба; б —течения; / — направления действующих сил; 2 — направления перемещения пород; 3 — участки растяжения; 4 — участки сжатия

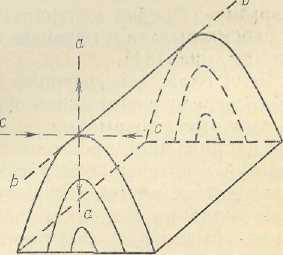

Расположение осей деформации в складке

При одностороннем действии сжимающих усилий возникают наклонные или опрокинутые складки.

Если силы, вызывающие образование складок поперечного изгиба, сосредоточены вдоль определенных линий, возникают особенно сложные деформации, повторяющие в общих чертах те линейные направления, от которых передаются усилия. Участки с интенсивным растяжением в таких складках могут локализоваться в виде узких полос, создавая флексуры.

В складках поперечного изгиба ось минимального сокращения пород обычно расположена перпендикулярно к слоистости, а ось максимального удлинения — вдоль слоев. Если кривизна складки неодинакова, то и сокращение и удлинение на ее отдельных участках будут различны. В вытянутых овальных складках растяжение и удлинение максимальны в направлении, поперечном к простиранию складки, а минимальные — вдоль ее простирания.

Складки, образующиеся при действии пары сил (сдвиговых деформациях), имеют ряд отличительных черт. Очень важно установить, в какой плоскости действует пара сил: в горизонтальной или вертикальной.

В первом случае оси складок обычно располагаются кулисообразно под углом 40—50° к активной паре сил, занимая все пространство в интервале между действующими силами.

Если действие сил сосредоточено по разные стороны от линии разрыва, оси складок при приближении к нарушению дугообразно изгибаются в направлении смещения крыльев разрыва.

Складки течения возникают при вязко-пластическом состоянии вещества и очень большом значении фактора времени. Для направленного течения необходима достаточная разность давлений в окружающей среде, способная вызвать перемещение из участков с высоким давлением к участкам, в которых давление относительно ниже.

В верхних слоях земной коры, в условиях относительно невысоких температур и давления, течение свойственно только горным породам, обладающим малой вязкостью: солям, гипсам, углям, известнякам, глинам, насыщенным водой. При достаточно высоких температурах и давлениях высокую пластичность приобретают даже самые крепкие породы, такие как кварциты, аплиты, гнейсы .и др.

Наиболее обычны условия, при которых возникают складки течения, связанные с общим горизонтальным сжатием пород.

Будучи перекрыты отложениями с большой плотностью, они начинают перемещаться вверх, протыкая последние и образуя при этом сложные сочетания складок (диапировые складки, см. ниже).

Геологические условия образования складок

Эндогенная складчатость

В эндогенной складчатости выделяются две подгруппы: конседиментационная складчатость, или складчатость, возникающая параллельно с накоплением осадков, и постседиментационная, или наложенная складчатость, развивающаяся позже образования пород.

Складки, развивающиеся в верхних зонах земной коры, при образовании которых не происходит существенных изменений в первоначальном составе пород, называются поверхностными.

В зависимости от условий образования этой категории складчатости выделяются следующие типы складок: складки регионального смятия, облекания, гравитационного скольжения, приразрывные, складки, связанные с перемещением магмы в земной коре, и диапировые.

Складки регионального смятия образуются при продольном изгибе деформирующихся толщ под влиянием сил, действующих на огромных территориях параллельно поверхности Земли. Есть основания полагать, что складчатость регионального сжатия вызывается также горизонтальными перемещениями крупных участков земной коры. Для складок регионального смятия характерны линейные симметричные и асимметричные формы с общей ориентировкой осей.

Складки облекания (отраженные складки, по В. Е. Хаису; глыбовые складки, по В. В. Белоусову) представляют собой поперечные изгибы в верхнем структурном этаже (или осадочном чехле), образующиеся при глыбовых перемещениях нижнего структурного этажа-фундамента.

В большинстве случаев складки облекания начинают образовываться одновременно с осадконакоплением при перемещениях глыб фундамента вдоль разделяющих их разрывов. Это подтверждается закономерным уменьшением мощностей в сводах антиклиналей и увеличением мощностей отложений в ядрах синклиналей.

К складкам облекания относятся также глыбовые складки. В этих структурах, развивающихся из складок облекания, разрывы, по которым перемещаются блоки фундамента, проникают в деформирующийся осадочный чехол и достигают поверхности. Таким путем возникают чередующиеся антиклинальные и синклинальные складки, разделенные продольными разрывами (обычно сбросами или взбросом), с уплощенными или плоскими замками и сравнительно крутыми крыльями. Такие глыбовые складки получили название горст-антиклиналей и грабен-синклиналей.

Складки гравитационного скольжения образуются на склонах поднятий под действием гравитационных сил. Осадочные толщи, покрывающие склоны поднятий, приобретают в таких условиях значительный наклон и под воздействием гравитационных сил перемещаются в сторону впадин, подвергаясь при этом продольному изгибу. Складки гравитационного скольжения широко распространены В складчатых областях. Ориентировка осей складок параллельна наиболее прогнутым частям впадин.

Складки, связанные с разрывами - приразрывные складки. При перемещении пород вверх по наклонным разрывам, главным образом по взбросам и надвигам, в нижнем, лежачем крыле развиваются горизонтально или наклонно ориентированные силы, вызывающиеся давлением висячего крыла. риразрывные складки могут развиваться и на опущенных крыльях сбросов, там, где крылья при опусканиях испытывают изгибы и коробления.

Складки, связанные с перемещениями магмы в земной коре. Вблизи контактов многих массивов интрузивных пород, возникших как на значительных глубинах в виде батолитов, так и в непосредственной близости от поверхности в форме небольших тел, во вмещающих породах наблюдаются складки продольного или реже поперечного изгиба, оси которых ориентированы согласно контурам интрузивных массивов. В действительности же образование таких складок следует связывать с боковым давлением магмы при ее продвижении в верхние части земной коры, в зону остывания и кристаллизации. Ширина пород, подвергающихся при этом складкообразованию, оказывается различной и зависит в значительной степени от площади массива; обычно она не превышает нескольких километров, а чаще составляет сотни метров.

Диапировые складки, или складки протыкания представляют собой антиклинальные структуры, образующиеся в результате внедрения пластичных пород в окружающие их менее пластичные и более хрупкие толщи. К породам, обладающим высокой пластичностью, выражающейся в способности течь под влиянием внешнего давления или под действием собственного веса, относятся соли, ангидрит, гипс и насыщенные водой глины.

Экзогенная складчатость

Основное значение в образовании экзогенной складчатости имеет сила тяжести, эффективность действия которой тесно связана со строением современного, а иногда и древнего рельефа.