Деградация земель и опустынивание Что такое деградация земель?

Деградация земель определяется как “… любая форма ухудшения естественного потенциала земли, которая отрицательно воздействует на целостность экосистемы либо через снижение её долгосрочной экологической продуктивности либо через снижение природного биологического изобилия и способности противостоять внешним воздействиям!”. Простыми словами, деградация земель – это ситуация, при которой земля перестает быть такой плодородной, какой она была прежде. Плодородной не только для человека, но и для природы – земля перестаёт выполнять те функции, которыми обладала раньше. Три фактора рассматриваются как наиболее важные индикаторы деградации земель:

Снижение продуктивности – как пример варварского ведения земледелия, фактического экологического преступления СССР, приводят Узбекистан. В попытке уйти от зависимости капиталистических производителей хлопка была развита собственная отрасль хлопководство. Для этого были образованы огромные по площади орошаемые поля, на что в засушливой зоне фактически полностью использован сток двух рек Амударья и Сырдарья. Географически эти реки впадали в Аральское море и были практически единственными источниками его пополнения.

До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире[2].

Коллекторно-дренажные воды, поступающие с полей в русло Сырдарьи и Амударьи, стали причиной отложений из пестицидов и различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, появляющихся местами на 54 тыс. км² бывшего морского дна, покрытого солью. Пыльные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия переносятся по воздуху и уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур.

Согласно расчётам учёных, спасти Аральское море уже невозможно. Даже если полностью отказаться от забора воды из Амударьи и Сырдарьи, то прежний уровень воды в нём восстановится не ранее чем через 200 лет.

Снижение продуктивности земель наблюдается в Узбекистане повсеместно.

Продуктивность почв принято измерять в баллах бонитета, по шкале в 100 единиц. Бонитет почвы - качественная характеристика естественных свойств земельного участка.

Бонитет почвы - уровень урожайности на земельном участке сельскохозяйственных культур как суммарный показатель его плодородия.

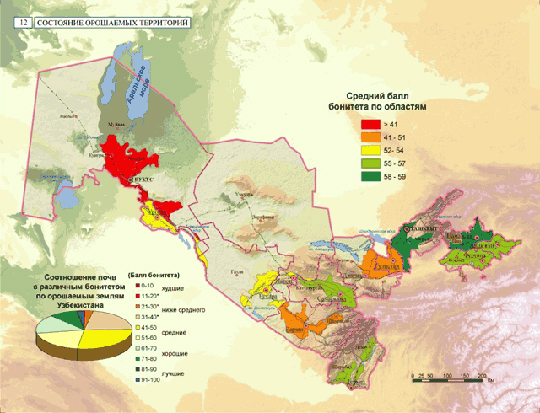

При этом, чем выше балл, тем лучше качество земли/почвы, тем плодороднее она. По сравнению с началом 90х годов, балл бонитета орошаемых земель упал по всей территории Узбекистана с отметки в 55-65 единиц в среднем на 10 единиц. Ниже приводится карта с показателями бонитета по стране. Как видно из приведенных показателей, состояние орошаемых земель Узбекистана в подавляющем большинстве случаев «среднее» или «ниже среднего», а в двух регионах – Хорезмской области и Каракалпакстане – «плохое».

Снижение природного биологического разнообразия — Свойства земли предоставлять определенные экологические услуги (та же продуктивность, ассимиляция загрязнения, участие в гидрологическом цикле и циклах оборота химический веществ, и т.д.) напрямую зависит от имеющегося изобилия биологических форм жизни, участвующих во всех этих процессах. Как только снижается количество биологических видов, сразу снижается количество происходящих процессов и падает их качество. В результате получается деградированная земля. Состояние орошаемых земель по Узбекистану с показателями бонитета

Источник: Атлас экологических индикаторов, ПРООН, 2007

Снижение способности противостоять внешним воздействиям – Стабильно действующая, здоровая экосистема позволяет сглаживать различные естественные (климатические катастрофы, стихийные бедствия) и антропогенные (загрязнение, временное беспокойство и т.д.) внешние воздействия на эту экосистему. Именно слаженно действующие процессы внутри системы, наличие богатого биологического разнообразия и процессов, позволяют ей восстановиться от потрясений, и восстановить прежние функции. Серьезные нарушения биофизических процессов могут привести к полной неспособности отдельно взятой системы к восстановлению. В результате страна получает полностью выбывающие из любого использования земли.

Почему земли деградируют?

Главными причинами деградации земель являются: нерациональные практики ведения сельскохозяйственного производства; перевыпас скота и уничтожение лесного и прочего вегетативного покрова.

Нерациональное сельское хозяйство выражается в чрезмерном применении воды на орошаемых землях, ветровая и водяная эрозия верхнего плодородного слоя почвы, уплотнение и формирование почвенной корки, повышенная засоленность почвы, и различного рода загрязнения земель. Необходимо внимательно рассмотреть как производиться обработка земель.

Перевыпас скота и стравливание пастбищ выражается в выпасе скота на одних и тех же территориях повышенным количеством поголовья и чрезмерное количество раз, которое превышает продуктивную способность пастбищ. Другими словами скот потребляет вегетации настолько много, что экосистема не в состоянии восстановить это же количество для следующего раза. В основном чрезмерно вытравливаются пастбища вокруг населенных пунктов или имеющихся функционирующих источников воды.

Есть примеры нерационального земледелия и на территории Новосибирской области. У нас действует несколько крупных птицефабрик в Искитимском, Коченевском и Новосибирском районах. Для снижения затрат на продукцию сточные воды и помет круглый год вывозится на ближние поля с целью их удобрения. Действительно, эти отходы содержат нитраты и фосфаты, которые необходимы растениям. Однако, учеными Новосибирского аграрного университета доказано, что черезмерное внесение этих веществ уже привело к явлениям деградации земель, нарушению структуры почвы, пересыщению плодородного слоя азотом и фосфором.

Негативный эффект на земли имеет уничтожение лесного и кустарникого покрова. Особенно это важно для засушливых и горных регионов. Вокруг деревьев и кустарников пустынной местности развиваются колонии, сообщества других видов растений и животных. Эти сообщества в совокупности сдерживают и предотвращают дальнейшее движение песков, снижая поверхностную скорость ветра и сдерживая ветровую эрозию. Эти древесно-кустарниковые сообщества создают места обитания для фауны пустынь.

Биологи́ческая система́тика — научная дисциплина, в задачи которой входит разработка принципов классификации живых организмов и практическое приложение этих принципов к построению системы. Под классификацией здесь понимается описание и размещение в системе всех существующих и вымерших организмов[1].

Завершающим этапом работы систематика, отражающим его представления о некой группе живых организмов, является создание Естественной Системы. Предполагается, что эта система, с одной стороны лежит в основе природных явлений, с другой стороны является лишь этапом на пути научного исследования. В соответствии с принципом познавательной неисчерпаемости природы естественная система недостижима[2].

Основной задачей любой систематики является выявление общих признаков и свойств для отнесения группы рассматриваемых видов (растений или животных) к единому таксону.

Таксо́н (лат. taxon, мн. ч. taxa; от taxare — «ощупывать, определять посредством ощупывания цену, оценивать»[1][2]) — группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков. Это понятие применяется в географии, лингвистике и других науках, но, прежде всего, в биологии, а именно в биологической систематике[3].

Основные цели систематики:

наименование (в том числе и описание) таксонов,

диагностика (определение, то есть нахождение места в системе),

экстраполяция, то есть предсказание признаков объекта, основывающееся на том, что он относится к тому или иному таксону. Например, если на основании строения зубов мы отнесли животное к отряду грызунов, то можем предполагать, что у него имеется длинная слепая кишка и стопоходящие конечности, даже если нам неизвестны эти части тела.

Систематика всегда предполагает, что:

окружающее нас разнообразие живых организмов имеет определённую внутреннюю структуру,

эта структура организована иерархически, то есть разные таксоны последовательно подчинены друг другу,

эта структура познаваема до конца, а значит, возможно построение полной и всеобъемлющей системы органического мира («естественной системы»).

Эти предположения, лежащие в основе любой таксономической работы, можно назвать аксиомами систематики[1].

Современные классификации живых организмов построены по иерархическому принципу. Различные уровни иерархии (ранги) имеют собственные названия (от высших к низшим): царство, тип или отдел, класс, отряд или порядок, семейство, род и, собственно, вид. Виды состоят уже из отдельных особей.

Принято, что любой конкретный организм должен последовательно принадлежать ко всем семи категориям. В сложных системах часто выделяют дополнительные категории, например, используя для этого приставки над- и под- (надкласс, подтип и т. п.). Каждый таксон должен иметь определённый ранг, то есть относиться к какой-либо таксономической категории.

Этот принцип построения системы получил название Линнеевской иерархии, по имени шведского натуралиста Карла Линнея, труды которого были положены в основу традиции современной научной систематики.

Опыт тестирования остаточных знаний показал, что достаточно много вопросов направлены на знание персонального вклада отдельных ученых в научные направления. Из этой лекции необходимо запомнить и сохранить в памяти:

Либих – минеральная теория питания растений

Дарвин, Прянишников – теория гумуса

Линей – классификация живых организмов

Вопросы будут обязательно включены в 13-ю неделю.