- •Введение

- •В описании каждой лабораторной работы сформулированы ее цели, приводятся схемы и описание их работы, а также контрольные вопросы для подготовки к защите лабораторной работы. Лабораторная работа №1

- •Сельсинное измерительное устройство

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №2

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №3 Фазочувствительный выпрямитель

- •Фазочувствительный выпрямитель

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №4 Задатчик интенсивности. Согласующий усилитель

- •Задатчик интенсивности

- •Согласующий усилитель

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №5

- •Устройство сравнения

- •Устройство гальванической развязки

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №6 блок регулятора

- •Блок регулятора

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

- •Оглавление

Контрольные вопросы

1. Источник сигналов ОС.

2. Схема замещения узла суммирования.

3. Назначение элементов схемы.

4. Создание обратной связи по току.

5. Создание отсечки по току.

6. Работа узла потенциометрической отсечки.

7. Назначение нелинейных элементов,

Лабораторная работа №3 Фазочувствительный выпрямитель

Цель работы: Изучить назначение, устройство и принцип действия фазочувствительного выпрямителя.

Фазочувствительный выпрямитель

Фазочувствительный выпрямитель предназначен для преобразования переменного напряжения, поступающего с выхода сельсинного командоаппарата или трансформаторной схемы сельсинного измерительного устройства, в постоянное напряжение, полярность которого соответствует знаку, а значение пропорционально углу отклонения рукоятки командоаппарата θ или сигналу рассогласования измерительного устройства δ.

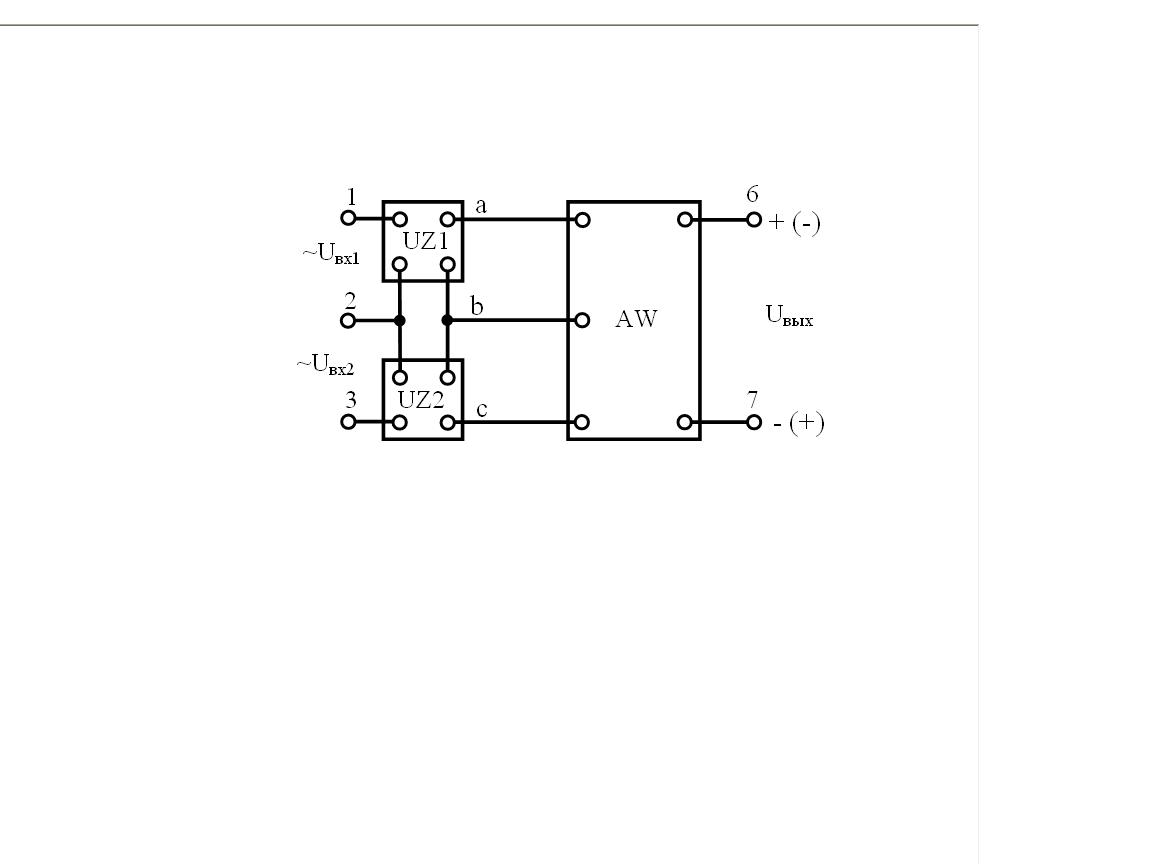

Функциональную схему, которая приведена на рис. 7, имеют фазочувствительные выпрямители, работающие с сельсинными командоаппаратами. В составе устройства два выпрямителя UZ1, UZ2 и сумматор AW. Выход командоаппарата (выводы сельсина 1-3) подключен к входным точкам фазочувствительного выпрямителя, имеющим соответствующие номера.

Рис. 7 Функциональная схема фазочувствительного

выпрямителя UB.

Р

6

+ (-)

Если пренебречь падением напряжения на внутреннем сопротивлении фазных обмоток сельсина, то UBx1 = e1,2, а uвх2 = е3,2. Напряжения на выходе выпрямителей UZ1, UZ2 равны:

Ua,b = kcxUвх1; Ucb = kcxUвх2,

где Uвх1, Uвх2 - действующие значения напряжений на входе устройства; kcx - коэффициент усиления схемы выпрямления UZ1, UZ2.

Полученные напряжения Uаь и Ucb подаются на вход сумматора AW, который производит следующую операцию:

![]() ,

(1)

,

(1)

где kAw - коэффициент усиления AW; Е1,2 = Е1 - Е2; E3,2 = E3 - E2;

Е1,3 = Е1 - Ез - амплитуды линейных ЭДС; E1 - E3 - амплитуды фазных ЭДС сельсина.

Напряжение на выходе фазочувствительного выпрямителя в зависимости от угла поворота ротора сельсина командоаппарата изменяется по закону

![]() .

(2)

.

(2)

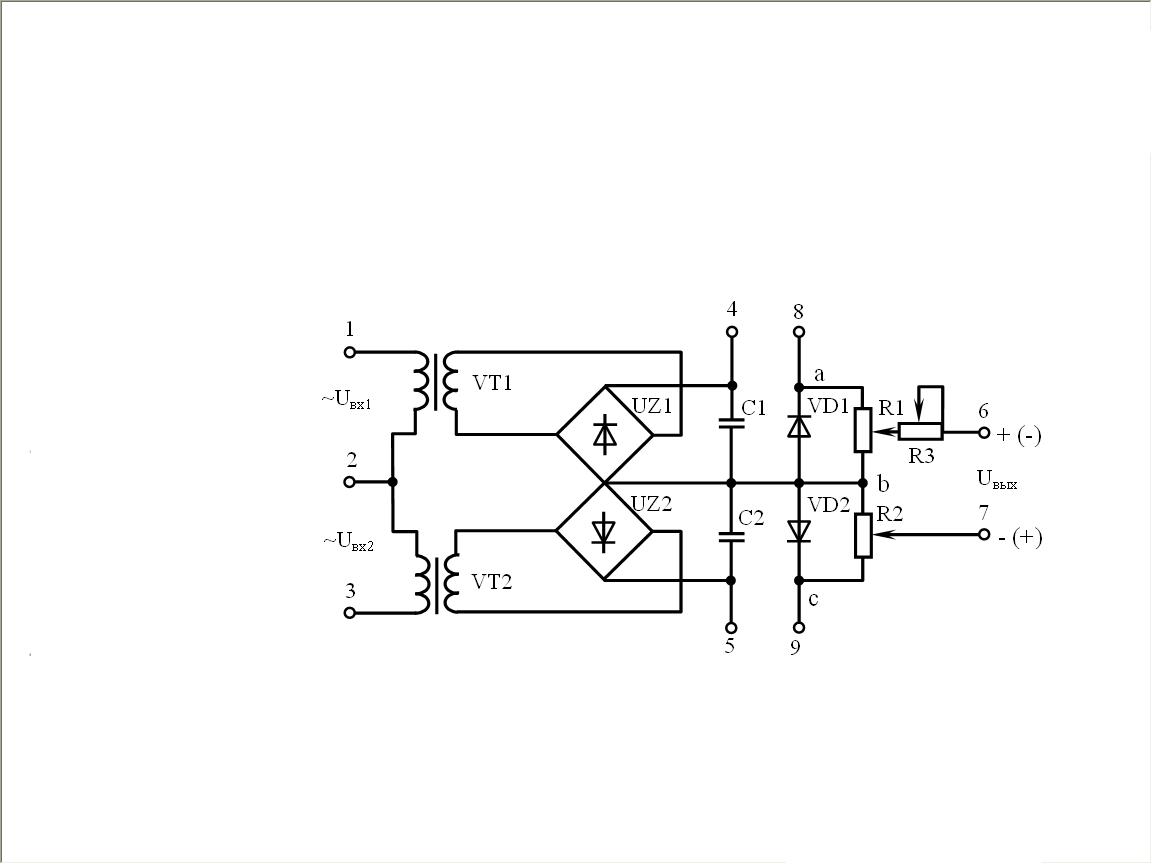

В ряде схем САУ главными электроприводами роторных экскаваторов при возбуждении генераторов от ТП применяется типовой блок фазочувствительного выпрямителя, принципиальная схема которого приведена на рис. 8. На входе схемы имеются два распределительных трансформатора TV1, TV2, напряжение вторичных обмоток которых выпрямляется диодными мостами UZ1, UZ2 и сглаживается конденсаторами C1, C2. Суммирование выпрямленных напряжений Uаь и Ucb (блоки UB имеют постоянные перемычки между выводами 4, 8 и 5, 9.) потенциальное на сопротивлениях нагрузки выпрямителей R1, R2.

При θ = 0 токи, протекающие через R1 и R2, практически равны и направлены встречно. В этом режиме регулировкой R1 и R2 на их движках устанавливаются относительно точки b одинаковые потенциалы, следовательно, Uвых = 0. Отклонение рукоятки командоаппарата в зависимости от знака θ приводит к уменьшению тока через один из резисторов и к увеличению через другой. На движках резисторов R1, R2 появляется разность потенциалов в соответствии с (2).

Резисторы R1, R2 одновременно являются разрядными для накопительного конденсатора С задатчика интенсивности, который подключается к выходу схемы, а диоды VD1, VD2, шунтирующие R1, R2, предназначены для исключения одного из этих резисторов из цепи разряда накопительного конденсатора. Резистор R3 служит для ограничения тока нагрузки фазочувствительного выпрямителя.

С современных САУ главными электроприводами роторных экскаваторов принципиальные схемы фазочувствительного выпрямителя построены с применением интегральных операционных усилителей (ОУ). Функционально эти блоки также состоят из двух выпрямителей UZ1, UZ2 и сумматора AW.

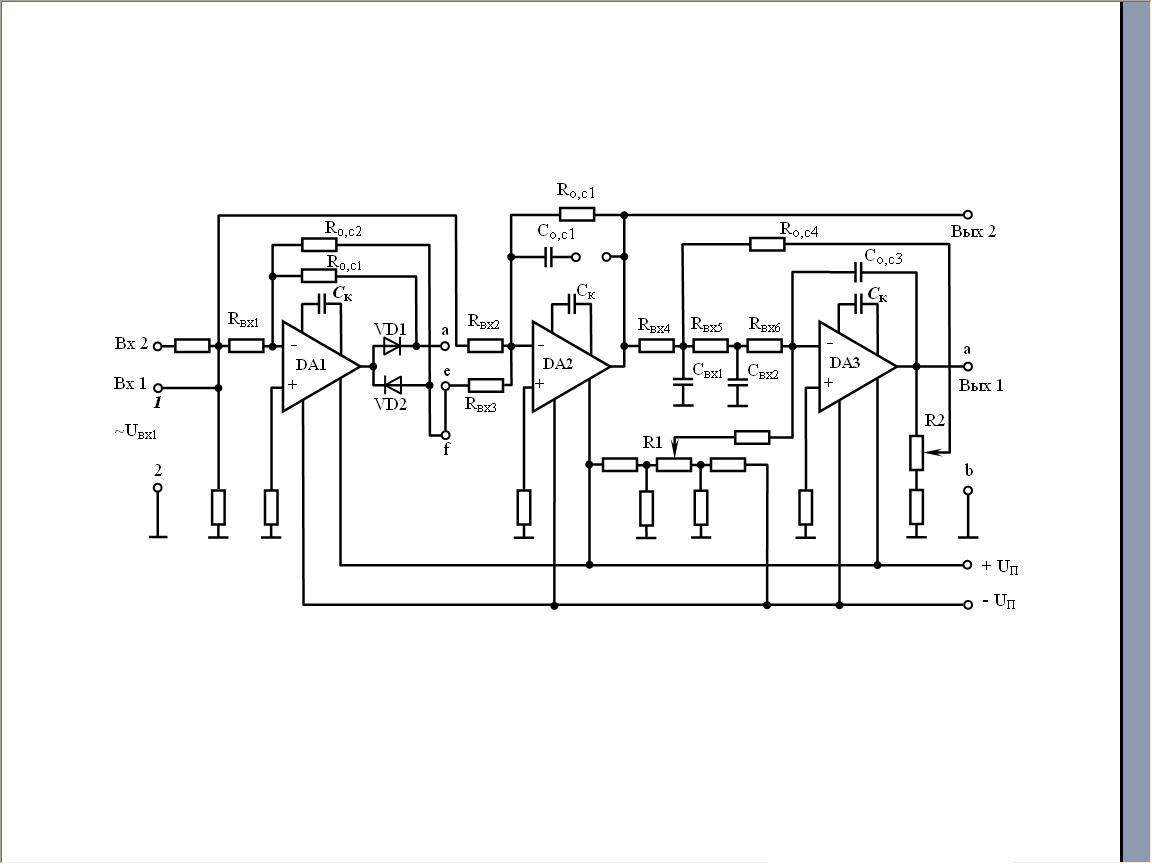

На рис. 9 приведена схема применительно к выпрямителю UZ1

(UZ2 имеет такую же схему). Выпрямитель двухполупериодный, собран на ОУ DA1, DA2 и имеет активный низкочастотный фильтр на выходе (ОУ DA3). Все ОУ включены в инвертирующем режиме.

Рис. 9 Принципиальная схема выпрямителя UZ.

Из принципиальной схемы выпрямителя видно, что ОУ DA1 охвачен двумя отрицательными ОС: по положительному напряжению на его выходе через диод VD1 и резистор Rо,с1 и по отрицательному через VD2 и Ро.с2. Коэффициенты усиления DA1 Ро,с1/Rвх1 и Ro.c2/Rвх1 одинаковы.

На выходе DA1 в точке d выделяется положительное, а в точке f отрицательное выпрямленное напряжение (рис. 10, г).

Входное напряжение uвх1 и напряжение uf суммируются на ОУ DA2, причем коэффициенты усиления по входам DA2 имеют следующее соотношение:

![]()

Н а

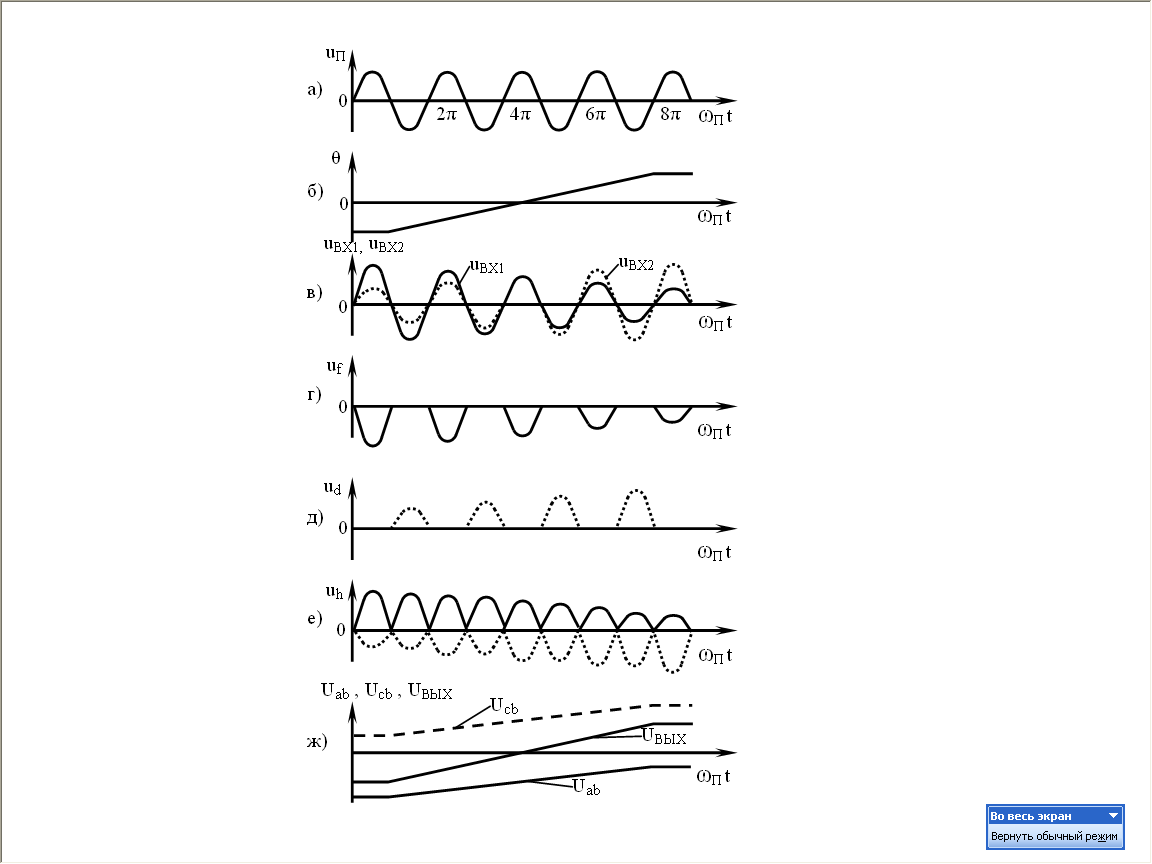

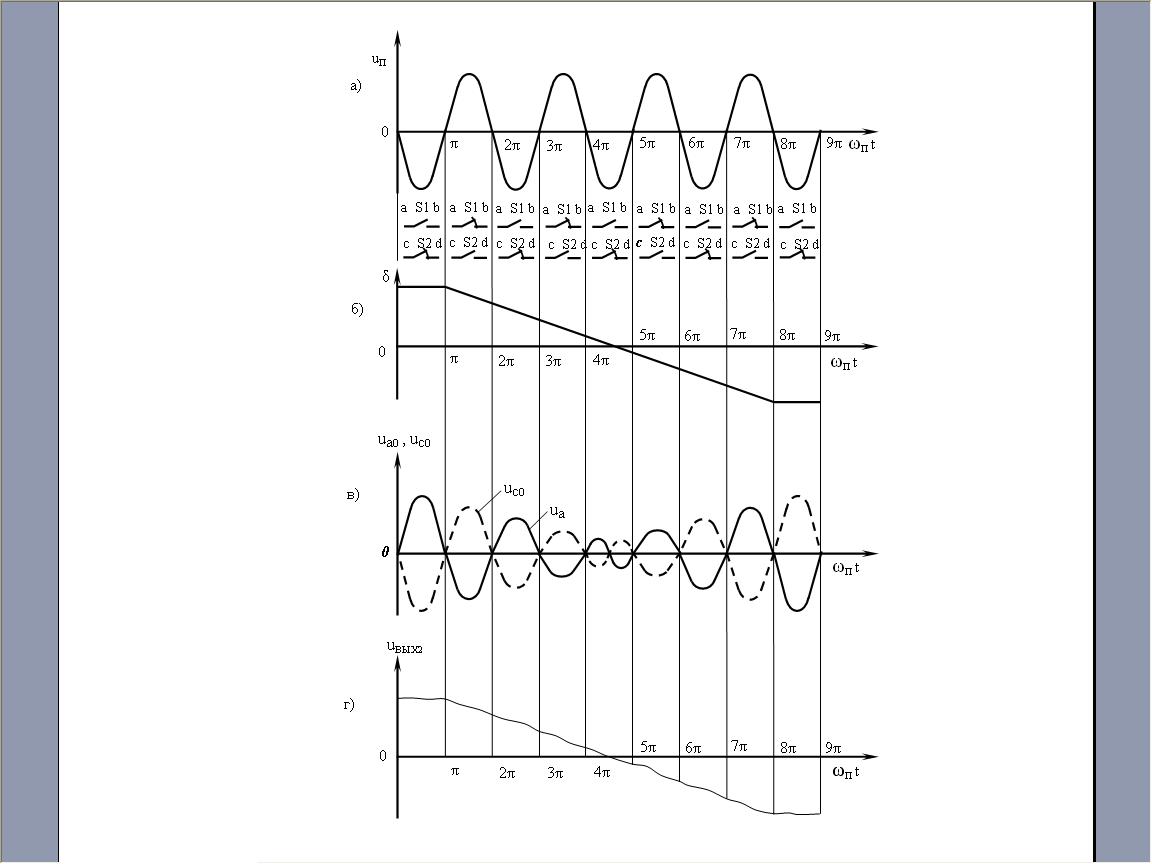

рис. 10 приведены диаграммы,

поясняющие работу данного фазочувствительного

выпрямителя, для чего показаны

следующие временные зависимости:

напряжение uп,

питающее сельсин командоаппарата (рис.

10, а); угол поворота ротора

сельсина θ (рис.

10, б);

напряжения на входе выпрямителей

UZ1 и UZ2 uвх

и uвх2 соответственно

(рис. 10, в); напряжения в точке f

схемы UZ1 (рис.

10, г), точке d схемы

UZ2 (рис. 10, д) и точках h

UZ1 и UZ2 (рис. 10, е)

(последние напряжения при отсутствии

перемычек между h и

j);

напряжения Uab

и Ucb

на выходе UZ1 и UZ2

и их сумма Uвых = Uab

+ Ucb

(рис. 10, ж), получаемая на выходе

сумматора AW. Штриховыми

линиями на рис. 10 изображены

зависимости, относящиеся к выпрямителю

UZ2.

а

рис. 10 приведены диаграммы,

поясняющие работу данного фазочувствительного

выпрямителя, для чего показаны

следующие временные зависимости:

напряжение uп,

питающее сельсин командоаппарата (рис.

10, а); угол поворота ротора

сельсина θ (рис.

10, б);

напряжения на входе выпрямителей

UZ1 и UZ2 uвх

и uвх2 соответственно

(рис. 10, в); напряжения в точке f

схемы UZ1 (рис.

10, г), точке d схемы

UZ2 (рис. 10, д) и точках h

UZ1 и UZ2 (рис. 10, е)

(последние напряжения при отсутствии

перемычек между h и

j);

напряжения Uab

и Ucb

на выходе UZ1 и UZ2

и их сумма Uвых = Uab

+ Ucb

(рис. 10, ж), получаемая на выходе

сумматора AW. Штриховыми

линиями на рис. 10 изображены

зависимости, относящиеся к выпрямителю

UZ2.

П

Рис.10

Диаграммы, поясняющие работу

фазочувствительного выпрямителя UB.

с учетом инвертирующих свойств DA2 их суммирование дает двухполупериодное выпрямленное напряжение uh (рис. 10, е).

При установленной перемычке между точками схемы j и h ОУ DA2 имеет передаточную функцию апериодического звена с постоянной времени Ro,c3Co,c1, и тогда напряжение uh предварительно фильтруется усилителем DA2. Дополнительно выпрямленное напряжение сглаживается активным фильтром, реализованным на DA3, и поступает на выход схемы выпрямителя в виде напряжения Uab, практически не имеющего пульсаций.

Р ис.

11. Принципиальная схема сумматора AW.

ис.

11. Принципиальная схема сумматора AW.

Регулируемый резистор R1 служит для установки нуля на выходе DA3 при uвх1 = 0, а резистор R2 — для настройки коэффициента усиления схемы выпрямления kсх, Сk—является конденсатором коррекции.

Выпрямитель UZ2 отличается от рассмотренного лишь тем, что перемычка в схеме устанавливается между точками е и d, а не между е и f. Это приводит к изменению полярности выходного напряжения схемы (рис. 9).

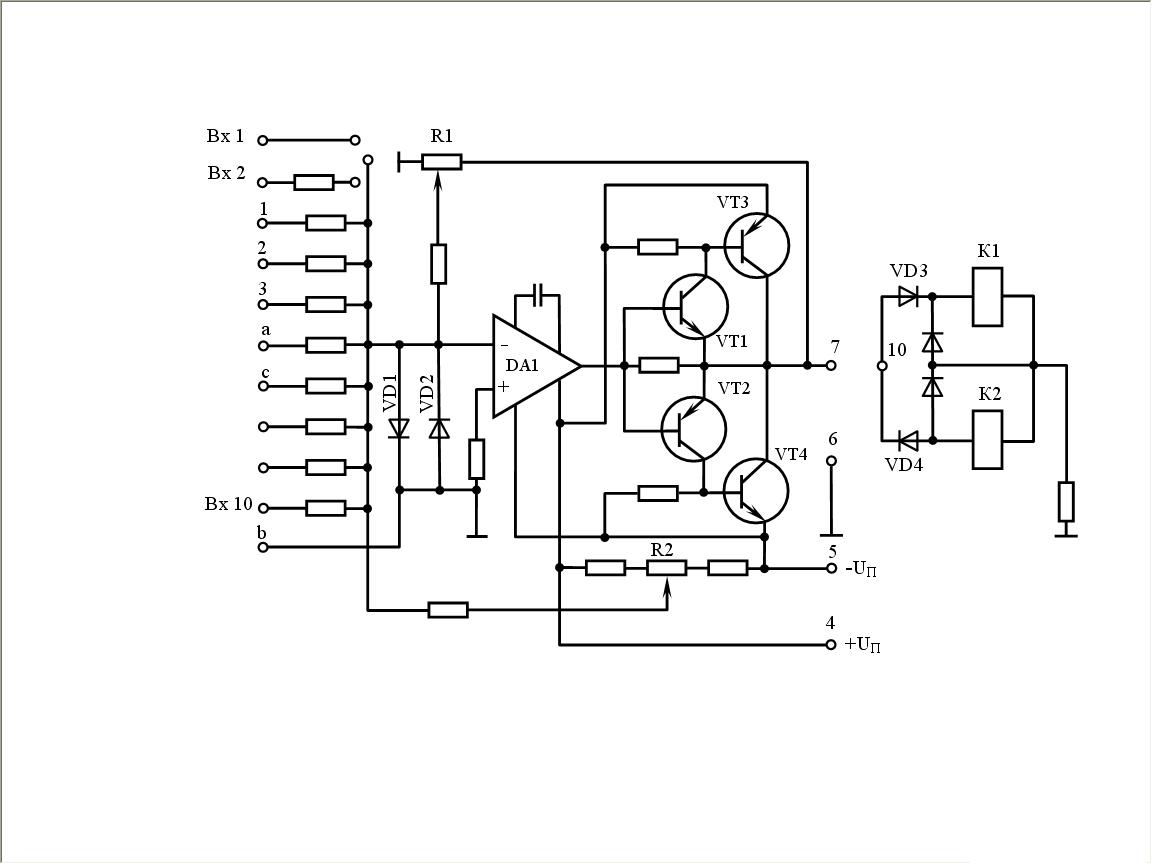

На рис. 11. дана принципиальная схема сумматора AW, который используется в рассматриваемом фазочувствительном выпрямителе для суммирования напряжений Uab и Ucb и в других блоках схем управления электроприводами, например, как сумматор сигналов управления и обратных связей. Сумматор имеет десять входов, алгебраическое суммирование сигналов которых производится на инвертирующем входе ОУ DA. Выход усилителя подключен к реверсивному усилителю мощности, собранному на транзисторах VT1—VT4, который позволяет при установленной перемычке между точками 7 и 10 использовать сумматор как релейный детектор полярности алгебраической суммы входных сигналов. В зависимости от полярности выходного напряжения DA ток протекает через диод VD1 или VD2 и срабатывает соответственно реле К1 или К2.

В рассматриваемой схеме резистором R1 производится установка требуемого коэффициента усиления суммарного сигнала, резистором R2 вводится сигнал смещения на вход DA или устанавливается Uвых = 0 при равных нулю входных сигналах. Диоды VD1, VD2 обеспечивают защиту входных цепей микросхемы DA от перенапряжения при работе ОУ в режиме насыщения. Конденсатор Сk является корректирующим.

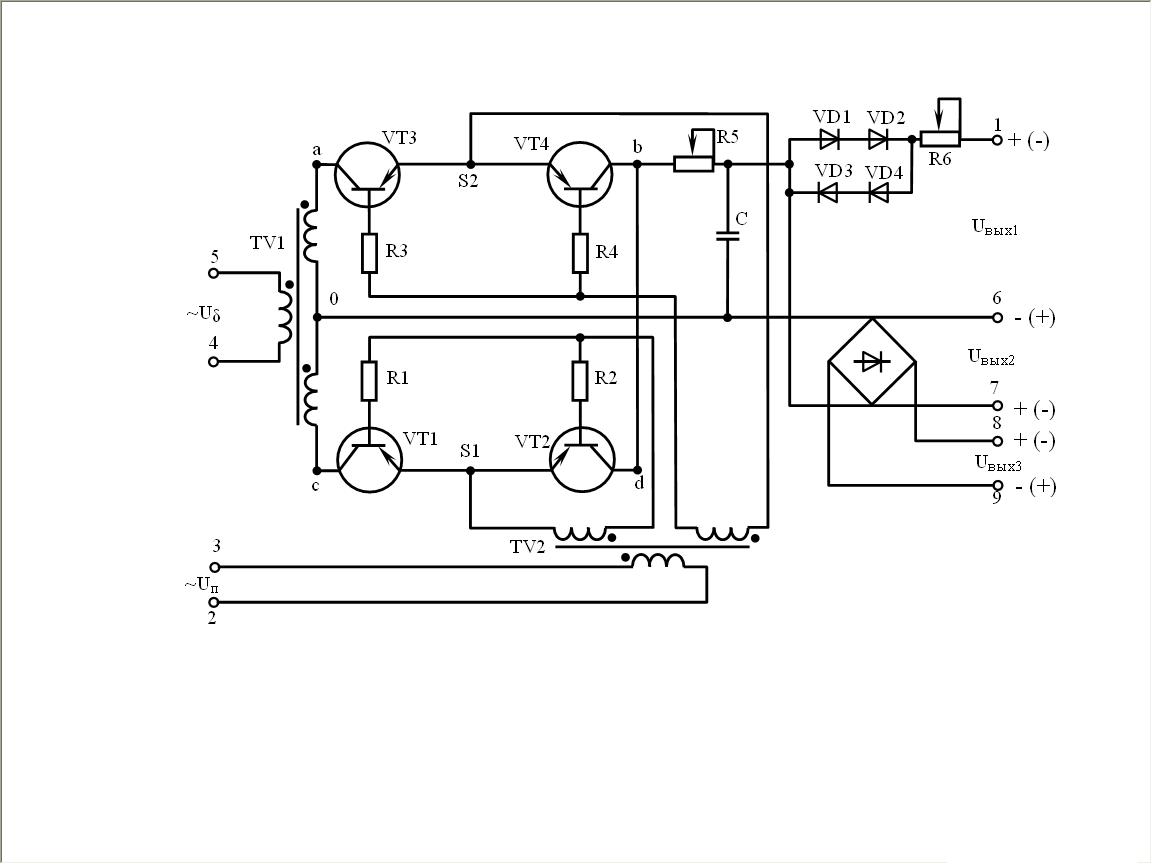

В схемах управления электроприводами при использовании трансформаторной схемы сельсинного измерительного устройства, когда требуется информация не только о значении, но и знаке угла рассогласования роторов датчика и приемника, в качестве фазочувствительного выпрямителя используется двухполупериодный ключевой демодулятор, принципиальная схема которого дана на рис. 12, и временные диаграммы (рис. 13), поясняющие его работу.

Схема состоит из двух ключей: S1, S2. Ключ S1 выполнен на транзисторах VT1, VT2, ключ S2—на транзисторах VT3, VT4. Коммутирующее напряжение uп, зависимость которого от времени показана на рис. 13, а, подводится к первичной обмотке трансформатора TV2. Напряжением вторичных обмоток TV2 создаются токи в базах транзисторов VT1—VT4, которые работают в ключевом режиме. Транзисторы имеют р-п-р проводимость и, следовательно, открываются при отрицательном по отношению к эмиттеру потенциале на базе. Токи в базах транзисторов ограничиваются резисторами R1—R4.

Схема включения вторичных обмоток трансформатора TV2 такова, что каждую половину периода изменения uп отрицательное напряжение поочередно прикладывается сначала к базам VT1, VT2, затем к VT3, VT4. Соответствующая диаграмма состояния ключей S1, S2, показывающая, в какой период времени и в каком порядке чередуются состояния максимального и минимального сопротивлений между точками а и b и точками с и d схемы, приведена на рис. 13, б.

Входное переменное напряжение uδ, поступающее с обмотки возбуждения сельсина-приемника BE трансформаторной схемы на первичную обмотку TV1, имеет частоту коммутирующего напряжения uп и изменяется в фазе или противофазе с ним, а также зависит от угла рассогласования. На рис. 13, в, показана произвольно выбранная временная зависимость δ, а на рис. 13, г, даны соответствующие ей кривые мгновенных значений напряжения иао и uсо на вторичных обмотках трансформатора TV1.

Рис. 12 Принципиальная схема двухполупериодного

ключевого демодулятора.

При отсутствии входного напряжения uδ напряжение на выходе практически равно нулю, если не учитывать небольшой небаланс, вызываемый коммутацией транзисторов. Если появляется uδ, полярность которого для первого полупериода, например, будет соответствовать положительной полуволне uао (+ в точке а), транзисторы VT3, VT4 открыты (S2 замкнут), а VT1, VT2 закрыты (S1 разомкнут), то напряжения на выходе Uвых1, Uвых2 и Uвыхз будут иметь полярность, обозначенную на схеме без скобок. Для следующей полуволны uδ положительным будет uco (+ в точке с), S1 замкнут, а S2 разомкнут и полярность выходных напряжений не изменится.

При смене фазы uδ на противоположную по отношению к фазе uп в период замкнутого состояния S2 полярность uao станет отрицательной ( - в точке а), а при замкнутом S1 будет отрицательным uсо ( - в точке с), и, следовательно, выходные напряжения Uвых1 и Uвых2 изменят свою полярность на ту, которая указана на схеме в скобках.

Рассматриваемая схема имеет реверсивный выход (точки 6, 7) и нереверсивный выход, получаемый с помощью выпрямительного моста (точки 8, 9). Если необходим реверсивный выход с зоной нечувствительности, то используются точки 1 и 6. Зона нечувствительности создается за счет прямого падения напряжения на диодах VD1 - VD Конденсатор С и сопротивление резистора R5 образует фильтр выпрямленного напряжения.

Рис. 13 Диаграммы, поясняющие работу демодулятора.

На рис.13, д, показана кривая выходного напряжения схемы Uвых2, имеющего следующую зависимость от угла рассогласования δ:

Uвых2 = (![]() )κ·δ,

)κ·δ,

где κсх – коэффициент передачи схемы выпрямления.