- •«Северный (Арктический) федеральный университет имени м.В. Ломоносова»

- •2.3 Статический расчет – определение усилий в сечениях рамы

- •3.2.2 Вычисление геометрических характеристик подобранного сечения

- •3.2.3 Проверка устойчивости в плоскости действия изгибающего момента

- •3.2.4 Проверка устойчивости из плоскости действия изгибающего момента

- •3.3.2 Предварительный подбор сечения

- •3.3.3 Проверка устойчивости ветвей колонны

- •3.3.4 Расчет элементов соединительной решетки

- •3.3.5 Проверка устойчивости подкрановой части колонны как единого составного стержня в плоскости действия изгибающего момента

- •3.4 Расчет узла сопряжения верхней и нижней частей колонны

- •3.5 Расчет базы колонны

- •4.3 Подбор сечения стержней фермы

- •4.4 Расчет и Конструирование узлов фермы

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Северный (Арктический) федеральный университет имени м.В. Ломоносова»

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Кафедра инженерных конструкций и архитектуры |

|

||||||||||||||||||||

|

(наименование кафедры) |

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Вараксин Сергей Васильевич |

|

||||||||||||||||||||

|

(фамилия, имя, отчество студента) |

|

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

Институт |

ИСиА |

курс |

IV |

группа |

3 |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ |

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

По дисциплине |

Металлические конструкции |

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

На тему |

Каркас одноэтажного производственного |

|

|||||||||||||||||||

|

|

(наименование темы) |

|

|||||||||||||||||||

|

здания |

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Руководитель проекта |

|

|

|

|

М.Г. Хандов |

|

|||||||||||||||

|

|

|

(должность) |

|

(подпись) |

|

(и.,о., фамилия) |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Проект допущен к защите |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

(подпись руководителя) |

|

(дата) |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Решением комиссии от « |

|

» |

|

|

201 г. |

|

|||||||||||||||

|

признать, что проект |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

выполнен и защищён с оценкой |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

Члены комиссии |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

(должность) |

|

(подпись) |

|

(и.,о., фамилия) |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Архангельск |

|

||||||||||||||||||||

|

2013 |

|

||||||||||||||||||||

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Компоновка конструктивной схемы каркаса здания

1.1 Разбивка сетки колонн

1.2 ВЫБОР ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СТЕН И ПОКРЫТИЯ

1.3 КОМПОНОВКА ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ

1.4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СВЯЗЕЙ КАРКАСА

1.4.1 СВЯЗИ МЕЖДУ КОЛОННАМИ

1.4.2 СВЯЗИ ПО ПОКРЫТИЮ

1.5 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ФАХВЕРКА

2 РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ

2.1 ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ

2.2 СБОР НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РАМУ

2.2.1 ПОСТОЯННЫЕ НАГРУЗКИ

2.2.2 ВРЕМЕННЫЕ НАГРУЗКИ

2.2.2.1 КРАНОВАЯ НАГРУЗКА

2.2.2.2 СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

2.2.2.3 ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

2.3 статический расчет – определение усилий в сечениях рамы

1 Компоновка конструктивной схемы каркаса здания

1.1 Разбивка сетки колонн

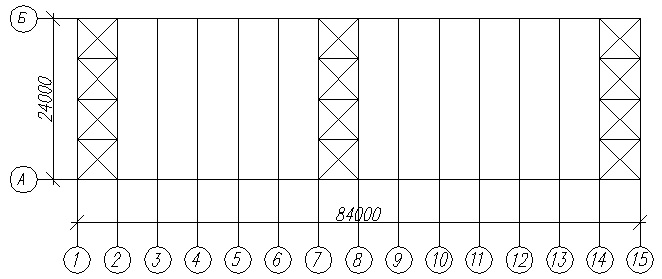

Размещение колонн в плане принимаем в соответвии с требованиями унификации промышленных зданий. Шаг колонн в одноэтажном промышленном здании целесообразно принять 6 метров. У торцов здания колонны смещаем от оси на 500 мм для удобства оформления углов здания стандартными ограждающими панелями. План колонн размещаем на рисунке 1.

Рисунок 1.1.1 – Разбивка сетки колонн

Рисунок 1.1.2 – Уточнение расположения фахверковых колонн в углах здания

1.2 ВЫБОР ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СТЕН И ПОКРЫТИЯ

В качестве ограждающих конструкций стен для проектируемого отапливаемого здания используем сплошные железобетонные панели прямоугольного сечения со средним слоем из утеплителя. Панели применяем длиной 6 метров, шириной 1,8 метра.

Покрытие применяем беспрогонного типа. Несущей конструкцией покрытия является стропильная ферма пролетом 24 метра, высотой 3 метра. На верхние пояса ферм опираются железобетонные ребристые плиты покрытия длиной 6 метров, шириной 3 и 1,5 метра. Состав покрытия будет размещен в таблице сбора постоянных нагрузок.

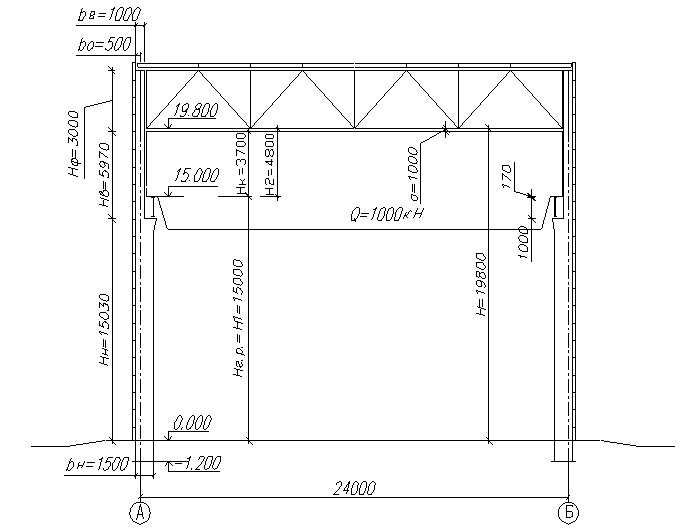

1.3 КОМПОНОВКА ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ

Поперечная рама состоит из колонн и ригелей в виде фермы. Защемление колонны в фундаменте принимаем жесткое вследствие наличия мостовых кранов. Это обеспечит нам необходимую геометрическую неизменяемость каркаса. Сопряжение ферм с колоннами также принимаем жестким, так как это необходимо для работы каркаса при однопролетной схеме. Компоновка поперечной рамы заключается в определении горизонтальных и вертикальных размеров.

По заданию отметка

головки подкранового рельса

.

По справочной таблице определяем высоту

крана

.

По справочной таблице определяем высоту

крана

.

Зазор между краном и фермой принимается

из условия (1.3.1):

.

Зазор между краном и фермой принимается

из условия (1.3.1):

(1.3.1)

(1.3.1)

Принимаем

Тогда определяем

Тогда определяем

по

формуле (1.3.2):

по

формуле (1.3.2):

, (1.3.2)

, (1.3.2)

где 100 мм добавляем

к необходимому зазору

по условиям техники безопасности.

по условиям техники безопасности.

Определяем

строительную высоту

(высоту до фермы) по формуле (1.3.3):

(высоту до фермы) по формуле (1.3.3):

(1.3.3)

(1.3.3)

Не соблюдено условие кратности строительной высоты ширине стеновых панелей 1,8 м. Увеличиваем высоту зазора до 1000 мм (допускается), тогда получаем:

Добиваемся соблюдения условия кратности.

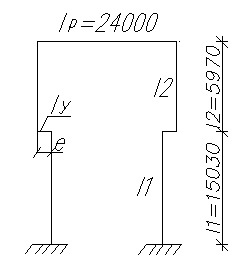

Расчетная схема приведена на рисунке 1.3.1:

Рисунок 1.3.1 – Расчетная схема

Определяем высоты

подкрановой и надкрановой частей колонны

и

и

.

.

Высота надкрановой части колонны определяется по формуле (1.3.4):

, (1.3.4)

, (1.3.4)

где

- высота рельса;

- высота рельса;

- высота подкрановой

балки.

- высота подкрановой

балки.

Высота подкрановой части колонны определяется по формуле (1.3.5):

, (1.3.5)

, (1.3.5)

где

-

величина защемления колонны, принимается

из условия (1.3.6):

-

величина защемления колонны, принимается

из условия (1.3.6):

(1.3.6)

(1.3.6)

Определяем ширину колонны в верхней части из условия (1.3.7):

, (1.3.7)

, (1.3.7)

где

для принятого по проекту крана

грузоподъемностью

для принятого по проекту крана

грузоподъемностью

,

тяжелого режима работы.

,

тяжелого режима работы.

Проверяем выполнение условия (1.3.8):

(1.3.8)

(1.3.8)

,

,

условие выполняется.

Определяем ширину колонны в нижней части по формуле (1.3.9):

, (1.3.9)

, (1.3.9)

где

определяется по формуле (1.3.10) согласно

рисунку 1.3.2:

определяется по формуле (1.3.10) согласно

рисунку 1.3.2:

Рисунок 1.3.2 – Пояснение к определению ширины нижней части колонны

, (1.3.10)

, (1.3.10)

где

- согласно справочным данным;

- согласно справочным данным;

- принимаем согласно

условию (1.3.11):

- принимаем согласно

условию (1.3.11):

(1.3.11)

(1.3.11)

Принимаем

согласно условию кратности 250 мм. Тогда:

согласно условию кратности 250 мм. Тогда:

Проверяем выполнение условия (1.3.12):

(1.3.12)

(1.3.12)

,

,

условие выполняется.

Окончательная схема с размерами приведена на рисунке 1.3.3:

Рисунок 1.3.3 – Схема поперечной рамы каркаса здания

1.4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СВЯЗЕЙ КАРКАСА

При проектировании стального каркаса здания устраиваем две системы связей: по колоннам и по покрытию, которые необходимы для:

Пространственной работы каркаса;

Устойчивости его сжатых элементов;

Восприятия ветровых нагрузок и инерционных воздействий кранов;

Для обеспечения удобного и качественного монтажа элементов сооружений.

1.4.1 СВЯЗИ МЕЖДУ КОЛОННАМИ

Вертикальные связи между колоннами устраиваем в верхнем надкрановом ярусе и нижнем подкрановом. В состав вертикальных связей включаем подкрановые балки, которые служат распорками. Расстояние между вертикальными связями не превышает 60 м. Систему связей принимаем крестовую как более жесткую. Размещение связей изображаем на рисунке 1.4.1.1:

Рисунок 1.4.1.1 – Схема связей между колоннами

1.4.2 СВЯЗИ ПО ПОКРЫТИЮ

Включают вертикальные связи между фермами и горизонтальные связи по верхним и по нижним поясам ферм. Связи по верхним поясам устраиваем для того, чтобы воспринимать часть ветровой нагрузки и предотвращать от выпучивания сжатые стержни верхних поясов. Поперечные связевые фермы устраиваем в торцах и в середине здания. Размещение связей изображаем на рисунке 1.4.2.1:

Рисунок 1.4.2.1 – Схема связей по верхним поясам ферм

Связи по нижним поясам устанавливаем для восприятия ветровых и крановых нагрузок продольного и поперечного направления. Дополняем связи контурными связевыми фермами, предназначенными для восприятия горизонтальных тормозящих крановых усилий. Размещение связей изображаем на рисунке 1.4.2.2:

Рисунок 1.4.2.2 – Схема связей по нижним поясам ферм

1.5 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ФАХВЕРКА

Фахверком называется система конструктивных элементов, служащих для поддержания стенового ограждения и восприятия ветровой нагрузки. Так как в курсовом проекте применяем стены с длинами панелей, равными шагу колонн, то необходимости в конструкции продольного фахверка нет. Конструкцию поперечного фахверка изображаем на рисунке 1.5.1:

Рисунок 1.5.1 – Конструкция поперечного фахверка

2 РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ

2.1 ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ

Конструктивную схему здания приводим к расчетной, в которой стержни заменяем их центральными осями.

Задаемся соотношением моментов инерции подкрановой и надкрановой частей колонн, исходя из интервала 2.1.1:

(2.1.1)

(2.1.1)

Принимаем

.

.

Эксцентриситет центральных осей подкрановой и надкрановой частей колонн определяем по формуле 2.1.2:

(2.1.2)

(2.1.2)

Расчетную схему изображаем на рисунке 2.1.1:

Рисунок 2.1.1 – Расчетная схема

2.2 СБОР НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РАМУ

На поперечную раму цеха действуют постоянные и временные нагрузки.

2.2.1 ПОСТОЯННЫЕ НАГРУЗКИ

Нагрузки на покрытие представляем в табличной форме.

Таблица 2.2.1.1 – Сбор нагрузок на покрытие

Состав |

Нормативная

нагрузка,

|

Коэффициент

надежности,

|

Расчетная нагрузка, |

|

1) Защитный слой (гравий на мастике) |

0,18 |

1,3 |

0,234 |

|

2) Гидроизоляция в четыре слоя – рубероид на битумной мастике |

0,16 |

1,3 |

0,208 |

|

3) Асфальтовая

стяжка толщиной 20 мм, плотностью

|

0,36 |

1,2 |

0,432 |

|

4) Утеплитель –

пенобетон толщиной 12 см, плотностью

|

0,6 |

1,2 |

0,72 |

|

5) Пароизоляция |

0,04 |

1,2 |

0,048 |

|

6) Ж/б плита |

2,0 |

1,1 |

2,2 |

|

|

3,842 |

|||

Вес кровли определяем по формуле 2.2.1.1:

, (2.2.1.1)

, (2.2.1.1)

где

- шаг колонн.

- шаг колонн.

Собственный вес фермы и связей рассчитываем по формуле 2.2.1.2:

, (2.2.1.2)

, (2.2.1.2)

где

- коэффициент надежности;

- коэффициент надежности;

- пролет;

- пролет;

- коэффициент,

учитывающий пролет (для 24 м).

- коэффициент,

учитывающий пролет (для 24 м).

Суммарный вес покрытия определяется по формуле 2.2.1.3:

(2.2.1.3)

(2.2.1.3)

2.2.2 ВРЕМЕННЫЕ НАГРУЗКИ

В состав временных нагрузок входит нагрузка от мостовых кранов и атмосферная нагрузка: снеговая и ветровая.

2.2.2.1 КРАНОВАЯ НАГРУЗКА

Крановая нагрузка передается на раму подкрановыми балками. Рассчитаем вес подкрановой балки с рельсом по формуле 2.2.2.1.1:

(2.2.2.1.1)

(2.2.2.1.1)

где - коэффициент надежности;

- максимальное

давление колеса крана;

- максимальное

давление колеса крана;

- нагрузка от рельса

(для рельса КР-120).

- нагрузка от рельса

(для рельса КР-120).

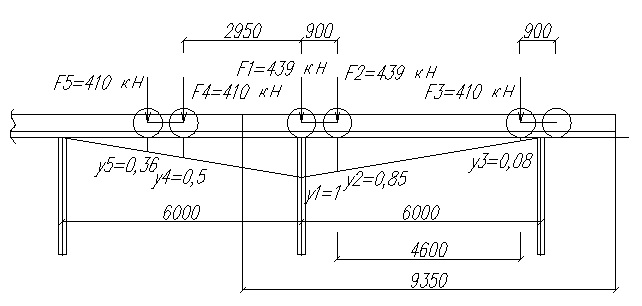

Находим максимальное и минимальное давления на колонну. Ставим кран так, что одно из колес располагается над колонной. Второй кран располагаем вплотную к первому. Схема расположения кранов изображена на рисунке 2.2.2.1.1:

Рисунок 2.2.2.1.1 – Схема к определению крановой нагрузки

Расчетное усилие, передаваемое колесами крана на колонну, определяем определим по линии влияния опорных реакций подкрановых балок (рисунок 2.2.2.1.1) при невыгоднейшем расположении кранов на балках (формула 2.2.2.1.2):

, (2.2.2.1.2)

, (2.2.2.1.2)

где

- коэффициент надежности (для подвижной

нагрузки);

- коэффициент надежности (для подвижной

нагрузки);

- коэффициент

сочетания (для кранов тяжелого режима).

- коэффициент

сочетания (для кранов тяжелого режима).

На другой ряд

колонн также будут передаваться усилия,

но значительно меньшие. Силу

можно определить, если заменить в формуле

2.2.2.1.2

можно определить, если заменить в формуле

2.2.2.1.2

на

на

,

то есть на нормативные усилия, передаваемые

колесами другой стороной крана (формула

2.2.2.1.3):

,

то есть на нормативные усилия, передаваемые

колесами другой стороной крана (формула

2.2.2.1.3):

, (2.2.2.1.3)

, (2.2.2.1.3)

где

- вес крана с тележкой;

- вес крана с тележкой;

- число колес с

одной стороны крана.

- число колес с

одной стороны крана.

Тогда:

Силы

и

приложены по оси подкрановой балки и

поэтому не только сжимают нижнюю часть

колонны, но и передают на нее изгибающие

моменты.

и

приложены по оси подкрановой балки и

поэтому не только сжимают нижнюю часть

колонны, но и передают на нее изгибающие

моменты.

(2.2.2.1.4)

(2.2.2.1.4)

(2.2.2.1.5)

(2.2.2.1.5)

где

определяем по формуле 2.2.2.1.6:

определяем по формуле 2.2.2.1.6:

(2.2.2.1.6)

(2.2.2.1.6)

Горизонтальная

сила

,

расположенная в плоскости поперечной

рамы, возникает из-за перекосов крана,

торможения тележки, распирающего

воздействия колес при движении по

рельсам, расстояние между которыми

несколько меньше пролета крана, и т.п.

Нормативное значение силы

,

расположенная в плоскости поперечной

рамы, возникает из-за перекосов крана,

торможения тележки, распирающего

воздействия колес при движении по

рельсам, расстояние между которыми

несколько меньше пролета крана, и т.п.

Нормативное значение силы

, передаваемой на поперечную раму,

определяем по формуле 2.2.2.1.7:

, передаваемой на поперечную раму,

определяем по формуле 2.2.2.1.7:

, (2.2.2.1.7)

, (2.2.2.1.7)

где

– вес тележки крана.

– вес тележки крана.

Горизонтальную силу определяем по формуле 2.2.2.1.8:

(2.2.2.1.8)

(2.2.2.1.8)

Расчетная

горизонтальная сила

,

передаваемая подкрановыми балками на

колонну от сил

,

определяется при том же положении

мостовых кранов, т.е.:

,

передаваемая подкрановыми балками на

колонну от сил

,

определяется при том же положении

мостовых кранов, т.е.:

(2.2.2.1.9)

(2.2.2.1.9)

Эта сила приложена к раме в уровне верха подкрановой балки.

2.2.2.2 СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

Расчетная линейная

нагрузка на ригель рамы от снега

определяется по формуле 2.2.2.1.1:

определяется по формуле 2.2.2.1.1:

, (2.2.2.2.1)

, (2.2.2.2.1)

где

- коэффициент перехода от нагрузки на

земле к нагрузке на

- коэффициент перехода от нагрузки на

земле к нагрузке на

проекции кровли, равный при уклоне

проекции кровли, равный при уклоне

единице;

единице;

– расчетное

значение веса снегового покрова на

горизонтальной поверхности земли,

определяем по СНиП для IV

снегового района, город строительства

– Самара, по заданию на проект.

– расчетное

значение веса снегового покрова на

горизонтальной поверхности земли,

определяем по СНиП для IV

снегового района, город строительства

– Самара, по заданию на проект.

2.2.2.3 ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

В связи с тем, что скорость ветра достаточно резко меняется, эта нагрузка воздействует динамически, но в низких широких зданиях не проявляются колебания от ветра и для них рассматривается только статическая (средняя) составляющая, связанная с разницей давлений внутри помещения и снаружи у стеновых ограждений.

До отметки 10000

ветровая нагрузка принимается постоянной.

Нормативное давление

,

для III

ветрового района, место строительства

Самара, определяем по СНиП,

,

для III

ветрового района, место строительства

Самара, определяем по СНиП,

.

.

Расчетное значение

определяем по формуле 2.2.2.3.1:

определяем по формуле 2.2.2.3.1:

, (2.2.2.3.1)

, (2.2.2.3.1)

где

- коэффициент надежности;

- коэффициент надежности;

- коэффициент,

учитывающий изменение ветрового давления

по высоте, принимаем для высоты 10 м, для

городских территорий, равномерно

покрытых препятствиями высотой более

10 м;

- коэффициент,

учитывающий изменение ветрового давления

по высоте, принимаем для высоты 10 м, для

городских территорий, равномерно

покрытых препятствиями высотой более

10 м;

- аэродинамический

коэффициент, для активного ветрового

давления

- аэродинамический

коэффициент, для активного ветрового

давления

За зданием (по

направлению ветра) возникает зона

пониженного давления, в результате чего

появляется поверхностная нагрузка

(отсос), направленная так же, как и

нагрузка

(отсос), направленная так же, как и

нагрузка

.

Для

принимаем в формуле 2.2.2.3.1 аэродинамический

коэффициент

.

Для

принимаем в формуле 2.2.2.3.1 аэродинамический

коэффициент

.

Производим расчет:

.

Производим расчет:

С высотой ветровая

нагрузка изменяется. Следующее значение

определяем для отметки 20000, считаем, что

отметка совпадает со строительной

высотой здания

.

Считаем

и

и

по формуле 2.2.2.3.1, изменив коэффициент

по формуле 2.2.2.3.1, изменив коэффициент

на

на

для высоты 20 м.

для высоты 20 м.

Для нахождения

ветровой нагрузки

в уровне отметки шатра 23000 предварительно

находим значение

в уровне отметки шатра 23000 предварительно

находим значение

и

и

по формуле 2.2.2.3.1, изменив коэффициент

на

по формуле 2.2.2.3.1, изменив коэффициент

на

для высоты 30 м.

для высоты 30 м.

Находим

и

интерполяцией,

по формуле 2.2.2.3.2:

интерполяцией,

по формуле 2.2.2.3.2:

(2.2.2.3.2)

(2.2.2.3.2)

Распределенную нагрузку, действующую на ферму, заменяем сосредоточенной силой по формуле 2.2.2.3.3:

(2.2.2.3.3)

(2.2.2.3.3)

Ветровые нагрузки заменяем эквивалентными, по формуле 2.2.2.3.4:

, (2.2.2.3.4)

, (2.2.2.3.4)

где

для

для

Схему действия ветровой нагрузки на поперечную раму изображаем на рисунке 2.2.2.3.1:

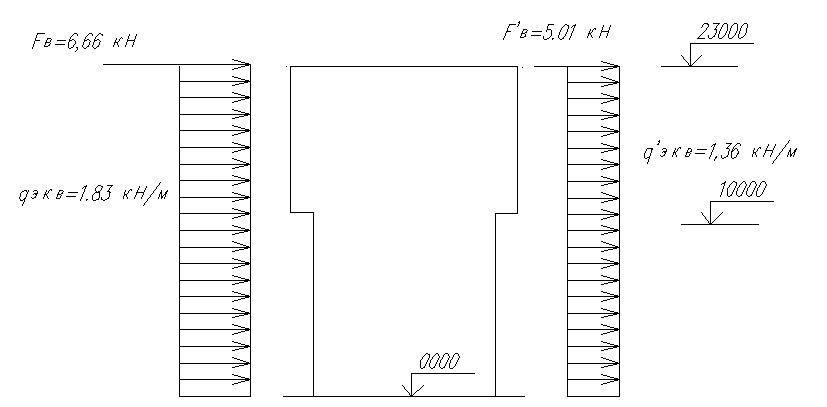

Рисунок 2.2.2.3.1 – Схема действия ветровой нагрузки

Расчетную схему действия ветровой нагрузки изображаем на рисунке 2.2.2.3.2:

Рисунок 2.2.2.3.2 – Расчетная схема действия ветровой нагрузки