- •1. Краткие сведения о планировке населенных мест

- •1.1. Виды населенных мест, их планировка и благоустройство

- •1.2. Уличная сеть, площади и инженерное оборудование населенных мест

- •1.3. Классификация городских зеленых насаждений

- •1.4. Размещение зеленых насаждении в городе

- •1.5. Нормирование зеленых насаждений в городе

- •2. Принципы размещения городских подземных инженерно-санитарных сетей

- •2.1. Назначение подземных сетей

- •2.2. Способы размещения подземных сетей

- •2.3. Общие коллекторы для подземных сетей

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

|

3 |

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

|

4

|

1.1. ВИДЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ИХ ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

|

4

|

1.2. УЛИЧНАЯ СЕТЬ, ПЛОЩАДИ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

|

9 |

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

|

11

|

1.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ В ГОРОДЕ

|

14

|

1.5. НОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ

|

15 |

2. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНО-САНИТАРНЫХ СЕТЕЙ

|

18 |

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ

|

18

|

2.2. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ

|

19

|

2.3. ОБЩИЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ

|

23

|

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

|

29 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

|

30 |

3

ВВЕДЕНИЕ

Градостроительство – комплекс мероприятий по планировке и благоустройству новых и существующих населённых мест. Градостроительство охватывает широкий круг социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов.

Социально-экономические требования предусматривают создание благоприятных условий жизни населения, а так же рациональное использование городской территории. Санитарно-гигиенические требования сводятся к обеспечению в населённых местах здоровых условий: нормального микроклимата, чистого воздушного бассейна и водных пространств, инсоляции помещений и проветривание территорий застройки.

К вопросам инженерной подготовки городской территории относят инженерное оборудование её, организацию городского транспорта и дорожной сети.

Архитектурно-художественные требования предусматривают создание целостной и индивидуальной объёмно-транспортной композиции каждого населённого места с использованием и обогащением местного ландшафта.

В практике градостроительства выполняют три основных вида градостроительных работ: планировку, застройку и благоустройство населённых мест.

Проекты планировки имеют целью рациональное размещение на городской территории всех зданий и сооружений, жилых и промышленных районов, улиц, площадей, садов и парков, инженерного оборудования и благоустройства.

Вопросы обеспечения рациональной планировки в настоящее время имеют особенно важное значение в связи с массовой реконструкцией населённых мест и промышленных предприятий.

Объём и виды работ по благоустройству населённых мест во многом зависят от обоснованности выбора благоприятной территории для строительства предприятий и жилых районов. Эти задачи решаются проще в посёлках и сложнее в крупных городах, для которых требуются огромные территории, не всегда отвечающие предъявляемым к ним градостроительным требованиям.

Для успешного решения всех взаимосвязанных задач планировки, застройки и благоустройства населённых мест необходим комплексный анализ для обеспечения наилучшего обслуживания населения и экономичности архитектурно-планировочных решений всех видов городского строительства с учётом перспективы его развития.

4

1. Краткие сведения о планировке населенных мест

1.1. ВИДЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ИХ ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО;

1.2. УЛИЧНАЯ СЕТЬ, ПЛОЩАДИ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ;

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ;

1.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ В ГОРОДЕ;

1.5. НОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ.

1.1. Виды населенных мест, их планировка и благоустройство

Основными видами населенных мест являются города, поселки и сельские населенные пункты.

Города представляют собой в основном административные, промышленные и культурные центры союзных и автономных республик, краёв, областей и районов и подразделяются следующим образом:

- средние с населением от 50 до 100 тыс. чел.;

Поселки по назначению делятся на рабочие, курортные, дачные и др. с населением, не превышающим 30 тыс. чел.

Сельские населенные пункты представляют собой селения колхозов и совхозов.

Строительство новых и расширение существующих населенных мест, а также проектная численность их населения устанавливаются плановыми органами на основе перспективных планов развития народного хозяйства и рационального размещения производительных сил.

Проектированию населенного места предшествует всестороннее изучение природных и экономических условий района строительства и технико-экономических сравнений возможных вариантов его расположения с учетом проекта районной планировки окружающей территории.

Основными задачами планировки и благоустройства населенных мест является создание в них наиболее благоприятных условий жизни, труда и культурного отдыха населения.

Проектирование населенных мест и разработка их генеральных планов осуществляются специализированными проектными организациями на основе действующих норм с взаимной увязкой социально-экономических, архитектурно-строительных, санитарно-гигиенических и инженерно-технических задач на перспективный срок (20 - 25 лет) и первую очередь строительства (5 - 7 лет).

Проектно-планировочные работы при составлении генерального плана

населенного места включают в свой состав систему мероприятий, основными из которых являются:

- функциональная организация территории населенного места с разбивкой на зоны различного назначения;

- наиболее благоприятное размещение на территории соответствующих зон комплексов жилых домов, общественных зданий, производственных и хозяйственных предприятий, а также улиц, площадей, парков и других элементов населенного места (горизонтальная планировка);

- организация рельефа местности путем частичной срезки и подсыпки отдельных ее участков, а также создание в случае необходимости специальных сооружений – подпорных стенок, лестниц, виадуков и др. (вертикальная планировка);

- создание надлежащих сетей учреждений и предприятий обслуживания населения (торговой, детских дошкольных учреждений, школьного обучения, коммунально-бытовых объектов – столовых, бань, прачечных и др.), культурно-просветительных центров (клубов, театров и др.), спортивно-физкультурных комплексов и др.;

- оснащение инженерными сетями и оборудованием (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплофикация, газоснабжение и др.);

- выбор соответствующих видов транспорта, удобных трасс его движения и связей с местами труда и внешними магистралями;

- архитектурно-художественное решение отдельных ансамблей и населенного места в целом с максимальным использованием природных условий – рельефа местности, зеленых насаждений, водных бассейнов и т.д.

Все эти мероприятия неразрывно связаны между собой и решаются комплексно с учетом экономических требований.

Территория города по функциональному назначению делится на следующие зоны:

- селитебную (жилую), на которой размещаются жилые и общественные здания, парки, скверы, бульвары, а также обслуживающие население коммунально-бытовые предприятия, не выделяющие вредных газов, резких запахов и пыли;

- промышленную, на которой располагаются промышленные предприятия и связанные с ними транспортные сооружения и склады;

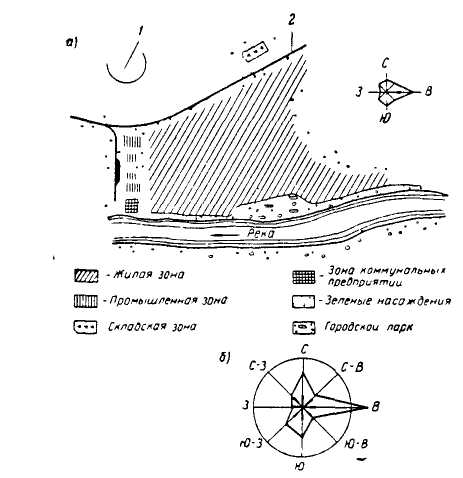

Рис.

1.

Схема функционального зонирования

территории

города (пример):

а —

план города;

б — роза ветров; 1

— аэродром;

2 —

железная

дорога.

Прилегающая к городу территория составляет его пригородную зону, в состав которой входят леса и лесопарки, сады, дома отдыха, спортивные базы, пионерские лагеря, научно-исследовательские институты и тому подобные учреждения, а также сельскохозяйственные угодья и пригородные населенные пункты, обеспечивающие снабжение города сельскохозяйственными продуктами.

Взаимное расположение зон должно обеспечивать возможность их дальнейшего развития, отвечать наиболее целесообразному использованию территории и удобной транспортной связи, а также соответствовать санитарным и противопожарным требованиям. В зависимости от размеров города и его топографии отдельные зоны могут располагаться в одном месте (рис. 1) или в нескольких разобщенных местах.

Под селитебную зону отводятся территории с наиболее благоприятными природными условиями, по возможности вблизи рек, водных бассейнов и массивов зеленых насаждений. Селитебные территории должны одновременно располагаться с наветренной стороны преобладающих ветров по отношению к промышленным зонам, отделяться от них санитарно-защитными зонами и быть выше их по течению рек.

Селитебная территория делится системой улиц на городской центр, жилые районы и входящие в состав последних жилые микрорайоны.

Городской центр включает обычно главную городскую площадь, на которой размещаются учреждения общегородского назначения.

Рис.

2.

Схема «свободной» планировки жилого

микрорайона:

1

— школа; 2

—

детские учреждения; 3

— сад;

4

— магазин

и

столовая;

5

— учреждения районного значения —

гаражи;

7 — хозяйственный

блок.

Оптимальная численность населения и площади территории микрорайонов составляют: при малоэтажной застройке 3 - 4 тыс. чел. 15 - 20 га территории; при многоэтажной застройке – 6 - 8 тыс. чел, 20 - 30 га территории.

Застройка микрорайонов обычно решается свободным, но организованным расположением жилых зданий, обеспечивающим им наиболее благоприятную инсоляцию, проветривание и изоляцию от шума и пыли. Площадь озеленения микрорайона должна составлять не менее 40% его территории. Возводимые на площади микрорайона здания культурно-бытового назначения располагаются на обособленных участках. Пример планировки микрорайона см. на рис. 2.

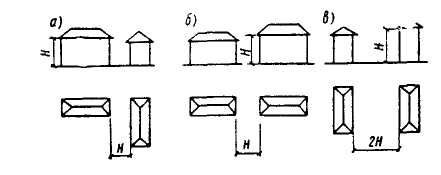

Рис. 3. Санитарные разрывы между зданиями:

а — между длинными сторонами и торцами здания б — между торцами зданий,

в — между длинными сторонами зданий.

При расположении зданий между ними должны соблюдаться соответствующие расстояния, называемые разрывами, минимально допустимые величины которых определяются санитарными противопожарными нормами.

Санитарные разрывы устанавливаются в зависимости от высоты наиболее высокого здания (Н) и должны быть (рис 3):

- между длинными сторонами зданий не менее 2 Н (но не менее 20 м);

- между торцами зданий, имеющими окна, не менее 12 м, не имеющими окон — согласно противопожарным нормам;

- между длинными сторонами и торцами зданий не менее 12 м, между односекционными домами от пяти этажей и выше, а также домами башенного типа не менее 1,5 Н (но не менее 30 м).

Жилые дома должны располагаться от линии тротуара на расстоянии не менее: на жилых улицах 6 м; на главных улицах малых и средних городов 6 м; на главных улицах крупных городов 12 м, внутри микрорайона — продольными сторонами 6 м, торцами 3 м.

Минимально допустимые противопожарные разрывы между зданиями зависят от степени их огнестойкости (табл.1).

К противопожарным требованиям относится также обеспечение подъездов пожарных автомашин ко всем зданиям, расположенным внутри квартала или микрорайона.

Въезды со стороны улиц должны располагаться на расстоянии не более 150 м один от другого ширина однополосных внутриквартальных проездов должны быть не менее 3,5 м, двухполосных — не менее 6 м (За полосу проезжей части принимается ширина, рассчитанная на пропуск автомашин в один ряд в одном направлении).

Таблица 1

8

Минимальные противопожарные разрывы между зданиями

Степень огнестойкости |

||||

Одного здания |

Другого здания |

|||

I – II |

III |

IV |

V |

|

I – II III IV V |

6 8 10 10 |

8 10 10 10 |

10 10 12 15 |

10 10 15 15 |

Застройка кварталов и микрорайонов не должна выходить за красные линии Красной линией называется граница, отделяющая территорию квартала или микрорайона от улицы. Она устанавливается проектом планировки города.

Часть территории микрорайона или квартала, на которой размещаются жилые дома с озелененными дворами, хозяйственными площадками, внутриквартальными проездами и тротуарами, называют жилой территорией.

Экономичность и рациональность планировочных решений в застройке микрорайона определяется следующими основными технико-экономическими показателями:

- плотностью жилой застройки (т.е. отношением площади, занятой жилыми домами, к площади жилой территории, выраженным в %), которая не должна превышать при застройке: 2 - 3-этажной - 24%, 4 - 5-этажной - соответственно 22—20%, 9-этажной и более - 15,5%;

- плотностью жилого фонда (т. е. количеством жилой площади в м2, приходящейся на 1 га жилой территории микрорайона), которая должна быть не менее приведенных ниже показателей:

Этажность |

2 |

3 |

4 |

5 |

9 и выше |

Плотность жилого фонда в м2 |

2200 |

3500 |

3900 |

4500 |

6300 |

- площадью территории микрорайона в м2, приходящейся на 1 человека, которая должна быть в следующих пределах:

Этажность |

2 |

3 |

4 |

5 |

9 и выше |

Площадь территории на 1 в м2(при норме жилой площади на 1 человека 9м2) |

48 – 53 |

36 – 40 |

33 – 36 |

30 – 33 |

23 – 25 |