- •1. Меры безопасности при выполнении работы.

- •2. Общие указания при выполнения лабораторных работ.

- •Лабораторная работа №1 Выпрямительный полупроводниковый диод

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы:

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •5. Контрольные вопросы.

- •Приложение.

- •Лабораторная работа №2 Полупроводниковый стабилитрон

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •5. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа №3 Туннельный и обращенный диоды.

- •1. Термины и обозначения.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •5. Контрольные вопросы.

- •Приложение.

- •Анод германиевый, туннельный, мезасплавной,

- •Анод германиевый, обращенный, мезасплавной

- •Лабораторная работа №4 Биполярный транзистор в схеме с общей базой

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •5. Контрольные вопросы.

- •Приложение. Германиевый сплавной, низкочастотный транзистор структуры p-n-p.

- •Лабораторная работа №5 Биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •5. Контрольные вопросы.

- •Полевой транзистор с управляющим

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •Приложение.

- •Лабораторная работа №7 Полевой транзистор с изолированным затвором

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •Литература.

- •Приложение.

- •Электрические параметры.

- •Лабораторная работа №8 Полупроводниковый оптрон (оптопара)

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4. Содержание отчета.

- •5. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа №9 Исследования тиратрона с накаленным катодом

- •1. Цель работы.

- •2. Меры безопасности при выполнения работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •3.2. Устанавливать напряжения и токи больше предельно допустимых нельзя!

- •1. Основные технические данные, термины и обозначения.

- •2. Предельно допустимые эксплуатационные данные.

- •3. Характерные особенности.

- •4. Указания по эксплуатации.

- •5. Цель работы.

- •6. Меры безопасности при выполнения работы.

- •7. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •1. Термины и обозначения.

- •2. Цель работы:

- •3. Меры безопасности при выполнении работы.

- •4. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •4.2. Устанавливать напряжения и токи больше предельно допустимых нельзя!

- •Упражнение 1.

- •Упражнение 2.

- •5. Содержание отчета.

- •Вопросы для самопроверки.

- •Литература.

- •Лабораторная работа №12 Исследование характеристик отражательного клистрона

- •Металлическая поверхность

- •1. Термины. В работе исследуются характеристики отражательного клистрона к-54.

- •2. Цель работы

- •3. Меры безопасности при выполнении работы.

- •4. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •6. Содержание отчета.

- •7. Контрольные вопросы.

- •Литература.

- •Лабораторная работа №13 Газоразрядный стабилитрон тлеющего разряда.

- •1. Цель работы:

- •2. Меры безопасности при выполнения работы.

- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.

- •3.2. Устанавливать напряжения и токи больше предельно допустимых нельзя!

- •4. Содержание отчета.

- •Приложение.

- •Электрические параметры.

- •Содержание

Лабораторная работа №9 Исследования тиратрона с накаленным катодом

Тиратроном называется газоразрядная лампа с холодным или накаленным катодом, в который, кроме анода и катода, имеется один или несколько дополнительных электродов-сеток. Токопрохождение в тиратроне имеет место при положительном потенциале анода. При работе на переменном токе в обратный полупериод ток через тиратрон не проходит. Тиратроны широко применяются в управляемых выпрямительных устройствах и в схемах автоматики.

Катод и анод тиратрона изготовляются из таких же материалов, как и в газотронах. Сетка в тиратроне конструируется так, чтобы полностью закрыть катод от воздействия анодного поля, во избежание зажигания разряда в тиратроне, минуя сетку. Простейшая конструкция тиратрона показана на рис. 9-1.

Разряд в тиратроне с накаленным катодом

является несамостоятельным дуговым

разрядом. Развитие дугового разряда

происходит вследствие ионизации

газа электронами, эмиттируемыми

накаленным катодом. Ускоряясь при

выходе из катода положительным полем

анода, электроны ионизируют на своем

пути атомы или молекулы газа, создавая

при этом положительные ионы и вторичные

электроны.

Разряд в тиратроне с накаленным катодом

является несамостоятельным дуговым

разрядом. Развитие дугового разряда

происходит вследствие ионизации

газа электронами, эмиттируемыми

накаленным катодом. Ускоряясь при

выходе из катода положительным полем

анода, электроны ионизируют на своем

пути атомы или молекулы газа, создавая

при этом положительные ионы и вторичные

электроны.

Разряд относится к дуговому по основным его признакам: большой плотности тока на катоде, достигающей единиц и десятков ампер на квадратный сантиметр и малому падению напряжения в катодной части разряда, близкому по численному значению к потенциалу ионизации газа Ui. Разряд является несамостоятельным, так как энергия для эмиссии электронов сообщается катоду от внешнего источника тока; с прекращением накала катода разряд гаснет.

Если на сетку тиратрона, включенного в схему, подать заведомо большой отрицательный потенциал, а вслед за тем включить положительное анодное напряжение, тиратрон, так и электронная лампа, практически не будет проводить тока.

При постепенном уменьшении отрицательного сеточного потенциала, пока количество электронов, прошедших к аноду сквозь сетку, мало, и скорости их недостаточны для ионизации, величина анодного тока изменяется соответственно сеточному потенциалу. При Uc=Uc заж количество электронов, прошедших сквозь сетку и движущихся к аноду, окажется достаточным, чтобы в тиратроне возникла ионизация всего газового промежутка сетка — анод; в тиратроне зажигается несамостоятельный дуговой разряд, и ток в анодной цепи резко возрастает.

Ч асть

возникших положительных ионов, двигаясь

к сетке, образует вокруг нее

положительную оболочку, которая будет

компенсировать отрицательный

заряд сетки. Другая часть ионов попадает

в промежуток катод-анод и частично

компенсирует пространственный заряд.

С этого момента ток в анодной цепи резко

возрастает, а сетка, вследствие

компенсации ее отрицательного заряда

зарядом ионной оболочки вокруг витков

сетки, теряет способность управлять

анодным током. Действительно, снимая

в тиратроне анодно-сеточную характеристику,

т. е. зависимость анодного тока Ia

от потенциала сетки

Uc(Ia=f(Uc)

при Ua=const)

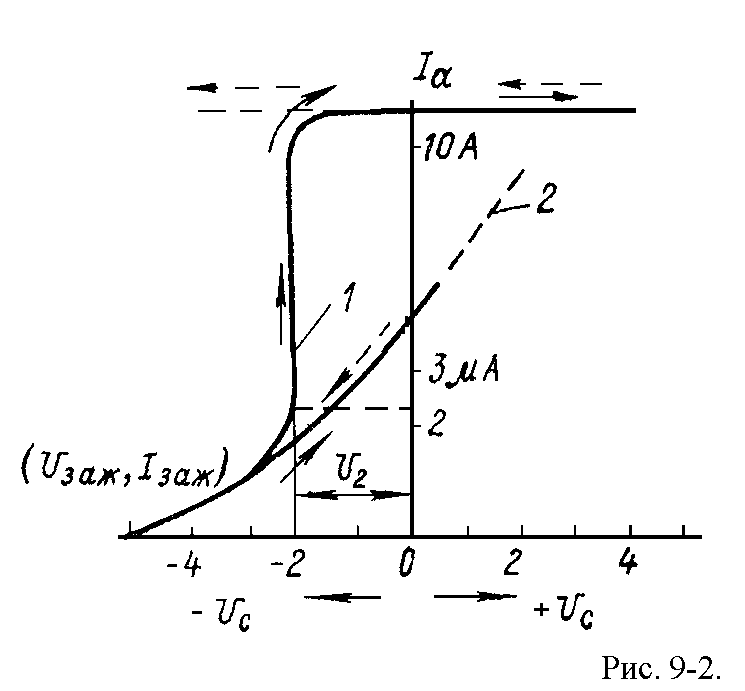

(кривая 1, рис. 9-2), можно видеть, что

вначале, пока значение тока не превышает

нескольких микроампер, изменение

анодного тока имеет примерно ту же

закономерность, что и в электронной

лампе (кривая 2, рис. 9-2).

асть

возникших положительных ионов, двигаясь

к сетке, образует вокруг нее

положительную оболочку, которая будет

компенсировать отрицательный

заряд сетки. Другая часть ионов попадает

в промежуток катод-анод и частично

компенсирует пространственный заряд.

С этого момента ток в анодной цепи резко

возрастает, а сетка, вследствие

компенсации ее отрицательного заряда

зарядом ионной оболочки вокруг витков

сетки, теряет способность управлять

анодным током. Действительно, снимая

в тиратроне анодно-сеточную характеристику,

т. е. зависимость анодного тока Ia

от потенциала сетки

Uc(Ia=f(Uc)

при Ua=const)

(кривая 1, рис. 9-2), можно видеть, что

вначале, пока значение тока не превышает

нескольких микроампер, изменение

анодного тока имеет примерно ту же

закономерность, что и в электронной

лампе (кривая 2, рис. 9-2).

Начиная с точки Uзаж анодный ток от значений Iзаж. измеряемых микроамперами, резко возрастает, в зависимости от параметров внешней цепи, до значений в несколько ампер или десятков ампер. При этом электронный разряд переходит в ионный —между электродами зажигается дуга. С момента появления дуги анодный ток перестает зависеть от сеточного потенциала—характеристика Ia=f(Uc) идет параллельно оси абсцисс. Такой же ход характеристика сохраняет, когда от положительных сеточных потенциалов напряжение на сетке возвращается к отрицательным потенциалам ( обратный ход по пунктирной стрелке на характеристике). Даже при сравнительно больших отрицательных потенциалах величина анодного тока остается неизменной, и дуга в тиратроне не гаснет. Таким образом, с момента появления дуги между рабочими электродами сеточный потенциал перестает влиять на изменение величины разрядного тока. Вернуть сетке ее управляющую способность можно лишь в том случае, когда будут созданы условия для деионизации газа, т. е. если будет прекращено образование новых ионов и обеспечена нейтрализация имеющихся, Этого можно достичь либо выключением анодного напряжения, либо снижением его до величины, меньшей потенциала горения разряда в тиратроне.

П роцессы

деионизации, требуют некоторого времени.

При работе тиратрона на переменном

анодном напряжении во время отрицательного

полупериода напряжения на аноде

разряд в тиратроне прекращается

и начинается деионизация разрядного

промежутка. Имевшаяся в объеме плазма

газового разряда начинает распадаться.

роцессы

деионизации, требуют некоторого времени.

При работе тиратрона на переменном

анодном напряжении во время отрицательного

полупериода напряжения на аноде

разряд в тиратроне прекращается

и начинается деионизация разрядного

промежутка. Имевшаяся в объеме плазма

газового разряда начинает распадаться.

Если время деионизации газовой плазмы

d

меньше времени отрицательного

полупериода напряжения на аноде, то к

началу следующего положительного

полупериода количество ионов в разрядном

промежутке уменьшится настолько, что

они не смогут экранировать сетку и она

восстановит свои управляющие свойства.

Управлять работой ртутного тиратрона

можно, если на него подано переменное

анодное напряжение, частота которого

ниже

![]()

Важными характеристиками тиратрона являются также вольт-амперная и пусковая характеристики. Вольт-амперная характеристика тиратрона, устанавливающая связь между падением напряжения на приборе Uak и величиной разрядного тока Ia(Uak=f(Ia)), аналогична вольт-амперной характеристике газотрона с накаленным катодом (рис. 9-3). Пусковая характеристика, или характеристика зажигания, устанавливает связь между величиной анодного напряжения и потенциалом сетки, при котором в тиратроне зажигается разряд. Эту зависимость можно снимать двумя способами:

1) устанавливая на сетке различные отрицательные напряжения Uc определяют значения напряжения ажигания Uc заж путем увеличения анодного напряжения от нуля до напряжения возникновения разряда в тиратроне;

2) устанавливая различные анодные напряжения Ua, определяют Uc заж, при котором зажигается разряд путем изменения Uc от больших отрицательных значений к малым.

Для пусковой характеристики в предпусковой период может быть записано выражение

![]()

где D—коэффициент управляющего действия сетки, или коэффициент управления.

Условием зажигания разряда является Uc+DUa=0, когда поле анода полностью компенсирует запирающее действие сетки и появляется возможность проникновения электронов в пространство сетка — анод.

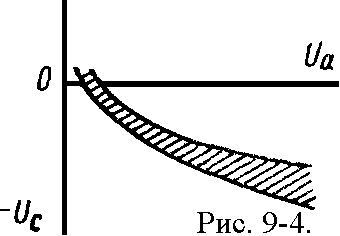

Положение пусковой характеристики не остается постоянным: оно зависит от частоты анодного напряжения, плотности паров ртути или газа, наполняющего тиратрон, величины разрядного тока, термотока сетки и от величины сопротивления, включенного в сеточную цепь. Крайние возможные положения пусковой характеристики определяют так называемую пусковую область (рис. 9-4). Чем выше частота подаваемого на анод напряжения, тем меньше время отрицательного полупериода, в течение которого происходит деионизация, тем больше электронов и ионов остается в пространстве сетки—анод и, следовательно, тем легче происходит повторное зажигание разряда. Поэтому с увеличением частоты анодного напряжения в тиратроне пусковая характеристика опускается.

У величение

сопротивления в цепи сетки смещает

пусковую характеристику в более

отрицательную область потенциалов

сетки. Сеточные токи создают падение

напряжения на сопротивлении в цепи

сетки, чем изменяют ее фактический

потенциал в сторону более положительного

значения по сравнению с потенциалом

сетки, измеряемым вольтметром.

величение

сопротивления в цепи сетки смещает

пусковую характеристику в более

отрицательную область потенциалов

сетки. Сеточные токи создают падение

напряжения на сопротивлении в цепи

сетки, чем изменяют ее фактический

потенциал в сторону более положительного

значения по сравнению с потенциалом

сетки, измеряемым вольтметром.

При работе тиратрона на переменном анодном напряжении изменением величины Uc можно управлять моментом повторного зажигания тиратрона, а следовательно, и длительностью прохождения разрядного тока через тиратрон.