- •Предисловие

- •Введение

- •1 Тепловые и атомные электростанции

- •1.1 Типы тепловых и атомных электростанций

- •1.1.1 Типы тепловых электростанций

- •1.1.2 Типы атомных электростанций

- •1.2 Классификация различных видов топлива, роль углеводородного топлива, гидроэнергетических ресурсов и ядерного горючего в топливно-энергетическом балансе рф

- •2 Тепловые электрические станции

- •2.1 Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях

- •2.2 Схема преобразования энергии на тэс

- •2.3 Паровые котлы и их схемы

- •2.4 Главный корпус тэс

- •2.5 Основное оборудование тэс

- •2.6 Преимущества и недостатки тэс

- •2.7 Схема преобразования энергии на тэц

- •2.8 Газотурбинные установки

- •2.9 Парогазотурбинные установки

- •2.10 Преимущества, недостатки и области применения гту

- •3 Ядерные энергетические установки

- •3.1 История атомной энергетики

- •3.2 Топливо потребляемое аэс. Физические основы использования ядерной энергии

- •3.3 Типы ядерных реакторов

- •3.4 Сравнение реакторов типов ввэр и рбмк

- •3.5 Технологические схемы производства электроэнергии на аэс с реакторами типов ввэр и рбмк

- •3.6 Преимущества и недостатки аэс по сравнению с тэс

- •3.7 Текущее положение и перспективы строительства аэс в России и за рубежом

- •3.8 Паровые турбины

- •3.8.1 Типы паровых турбин и области их использования

- •3.8.2 Основные технические требования к паровым турбинам и их характеристики

- •3.8.3 Устройство паровой турбины

- •3.8.4 Проточная часть и принцип действия турбины

- •3.9 Энергетический баланс тэс и аэс

- •3.10 Тепловые схемы тэс и аэс

- •4 Гидроэнергетические установки

- •4.1 Типы гидроэнергетических установок

- •4.2 Гидроэнергоресурсы

- •4.3 Схемы использования гидравлической энергии

- •4.4 Процесс преобразования гидроэнергии в электрическую на различных типах гидроэнергоустановок

- •4.5 Современные проблемы комплексного использования гидроресурсов

- •4.6 Регулирование речного стока

- •4.7 Проектирование и эксплуатация гидроэнергоустановок

- •4.8 Традиционная и малая гидроэнергетика

- •5 Нетрадиционные возобновляемые источники энергии

- •5.1 Солнечные энергоустановки

- •5.2 Ветровые энергоустановки

- •5.3 Геотермальные энергоустановки

- •5.4 Волновые, приливные энергоустановки

- •5.5 Малые гэс

- •5.6 Вторичные ресурсы

- •6 Источники энергопотенциала

- •6.1 Типы энергоустановок

- •6.2 Принцип действия синхронных генераторов

- •6.3 Типы турбо - и гидрогенераторов по мощностям и способам охлаждения

- •6.3.1 Турбогенераторы

- •6.3.2 Гидрогенераторы

- •6.4 Социально-экологические аспекты

- •6.5 Экономика

- •6.6 Накопители энергии

- •6.6.1 Аккумулирующие электрические станции

- •6.6.2 Механические установки, аккумулирующие энергию

- •6.7 Ресурсосберегающие технологии. Использование биологической энергии растений

- •Библиографический список рекомендуемой литературы

- •Содержание

- •1 Тепловые и атомные электростанции 9

- •2 Тепловые электрические станции 18

- •3 Ядерные энергетические установки 44

- •4 Гидроэнергетические установки 73

- •5 Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 97

- •6 Источники энергопотенциала 113

2.4 Главный корпус тэс

Основным строительным сооружением ТЭС является главный корпус. Он состоит из трех отделений: турбинного, деаэраторного и котельного.

Турбинное отделение включает в себя рамный фундамент — железобетонное сооружение, состоящее из нижней фундаментной плиты, установленной на грунт, вертикальных колонн и верхней фундаментной плиты, опирающейся на колонны. На верхнюю фундаментную плиту, расположенную в данном случае на высотной отметке 13,5 м, устанавливают цугом паровую турбину, электрогенератор и возбудитель (эту совокупность называют турбоагрегатом).

Помещение, в котором располагается турбина, называется машинным залом (машзалом). Турбоагрегаты, закрытые металлическими кожухами, размещаются поперек машзала, между ними имеются свободные пространства на всю высоту здания от нулевой отметки до кровли для установки оборудования, имеющего большую высоту (например, ПВД). Справа и слева от турбоагрегатов в машзале имеются свободные проходы.

Под полом машзала находится конденсационное помещение, поскольку в нем на нулевой высотной отметке располагается конденсатор, присоединенный своим входным патрубком к выходному патрубку турбины. Как правило, на нулевой отметке или ниже ее размещают также конденсатные насосы, насосы маслоснабжения и некоторое другое оборудование. Конденсационное помещение содержит также многочисленные этажерки, на которые устанавливают питательный насос с его приводом (электродвигатель или небольшая паровая турбина), сетевые подогреватели (для ТЭЦ), вспомогательные устройства для пуска и остановки различного оборудования ТЭС.

Котельное отделение находится в правой части главного корпуса. Здесь размещаются котлы. За стеной котельного отделения на открытом воздухе располагаются воздухоподогреватели, дымососы и дымовая труба (обычно общая для нескольких энергоблоков).

Между турбинным и котельным отделением размещают деаэраторное отделение. На деаэраторной этажерке в данном случае высотной отметке 26,1 м размещают деаэраторы. Конденсат, подвергаемый деаэрации, и пар для его нагрева деаэраторы получают из турбинного отделения. Из деаэраторов питательная вода поступает к питательному насосу и затем в ПВД (а из них — в котлы). В деаэраторном помещении на высотной отметке машзала располагают щиты управления котлами и турбинами со всеми необходимыми приборами и автоматикой. Здесь находятся операторы, управляющие работой ТЭС.

2.5 Основное оборудование тэс

Паровая турбина — самая значимая и самая дорогая часть ТЭС. Неотъемлемой частью конденсационной турбины является конденсатор.

Турбины. Полученный в парогенераторах перегретый пар при температуре ~600°С и давлении 30 МПа по паропроводам передается в сопла. Сопла предназначены для преобразования внутренней энергии пара в кинетическую энергию упорядоченного движения молекул.

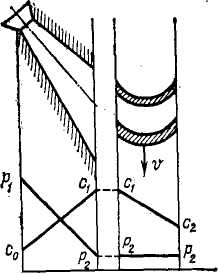

Если перед входом в сопло пар имел некоторую начальную скорость С0 и начальное давление р (рис. 2.6), то после выхода из сопла в результате расширения пара происходит увеличение его скорости до значения С1и уменьшение давления до значения р2. Температура пара также при этом значительно понижается.

После выхода из сопла пар подается на рабочие лопатки турбины. Если турбина активная, то между ее рабочими лопатками расширения пара не происходит, следовательно, давление пара не меняется. Абсолютная скорость движения пара уменьшается от С1 до С2 вследствие вращения турбины со скоростью v.

Конструктивно обычно турбина выполняется в виде нескольких ступеней, каждая из которых состоит из одного венца сопловых лопаток и одного венца рабочих лопаток. Сопловые и рабочие лопатки закреплены на окружностях одинакового радиуса.

Рис. 2.6 - Схема работы активной турбины

У реактивной турбины или ступени происходит расширение пара, проходящего через каналы рабочих лопаток. В зависимости от показателей расширения пара в каналах турбины характеризуют ступенями реактивности. В настоящее время турбины выполняют многоступенчатыми, причем в одной и той же турбине могут быть как активные, так и реактивные (с различной степенью реактивности) ступени.

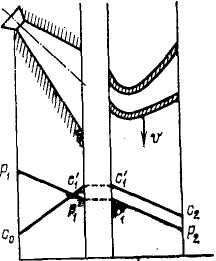

Изменение параметров пара в реактивной ступени турбины показано на рис. 2.7.

Рис. 2.7 - Схема работы реактивной турбины

В соплах турбины происходит частичное расширение пара до промежуточного давления р. Дальнейшее расширение пара до давления р2 происходит в каналах между лопатками. Абсолютная скорость пара в сопле увеличивается до значения с, а в каналах между лопатками уменьшается из-за вращения лопаток до значения с2.

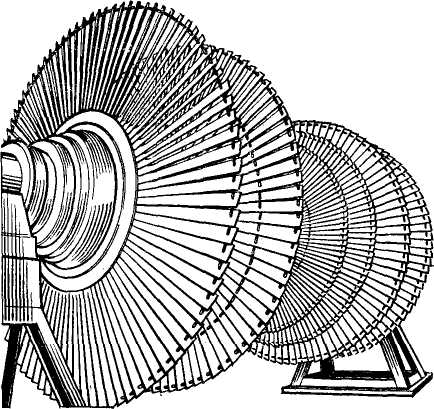

Общий вид лопаток мощной паровой турбины показан на рис. 2.8.

В реактивных турбинах помимо центробежных сил, возникающих при изменении скорости движения пара, на лопатки действуют реактивные силы, вызванные расширением пара.

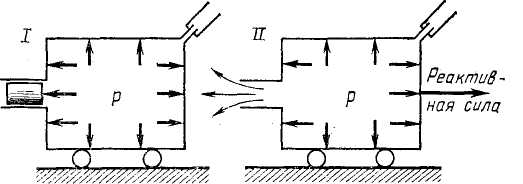

Появление реактивной силы можно показать на следующем примере. Пусть в бак, установленный на тележке (рис.2.9), подведен пар под давлением, который в положении I равномерно действует на все стенки.

Рис. 2.8 - Общий вид лопаток паровой турбины

Если убрать пробку, то равновесие бака сразу же нарушится. На правую стенку будет действовать неизменная сила, а сила, действующая на левую стенку, резко уменьшится, так как давление окружающей среды меньше, чем давление в баке. Пар устремится из бака, а тележка под действием реактивной силы начнет двигаться вправо (положение II).

Рис. 2.9 - Схема опыта, поясняющего возникновение реактивной силы

Турбина выполняется многоцилиндровой. Сначала пар попадает в ЦВД по паропроводам высокого давления из котла. Пройдя ЦВД, пар возвращается в котел для промежуточного перегрева. Это позволяет уменьшить влажность пара в конце процесса расширения в турбине и уменьшить эрозию рабочих лопаток каплями влаги; одновременно промежуточный перегрев позволяет на несколько процентов уменьшить удельный расход топлива.

После промежуточного перегрева пар по четырем паропроводам поступает в ЦСД. Пройдя ЦСД, пар с помощью двух выходных труб подается в две длинные ресиверные трубы, из которых пар направляется в ЦНД. Под ЦНД расположены конденсаторы, принимающие этот пар.

Конденсаторы.

Пар, выходящий из турбины, направляют

для охлаждения и конденсации в специальное устройство,

называемое конденсатором.

Конденсатор

представляет собой цилиндрический

корпус, внутри которого имеется большое

число латунных трубок. По трубкам

протекает охлаждающая вода, поступающая

в конденсатор обычно при температуре

10—15°С и выходящая из него при температуре

20—25°С. Пар обтекает трубки сверху вниз,

конденсируется и снизу постоянно

откачивается конденсатными насосами.

устройство,

называемое конденсатором.

Конденсатор

представляет собой цилиндрический

корпус, внутри которого имеется большое

число латунных трубок. По трубкам

протекает охлаждающая вода, поступающая

в конденсатор обычно при температуре

10—15°С и выходящая из него при температуре

20—25°С. Пар обтекает трубки сверху вниз,

конденсируется и снизу постоянно

откачивается конденсатными насосами.

Поскольку конденсация идет при низкой температуре, которой соответствует низкое давление конденсации, то в конденсаторе образуется глубокое разрежение (3—5 кПа), что в 25—30 раз меньше атмосферного давления). Конденсатор турбины имеет огромные размеры.

Расход охлаждающей воды составляет примерно 50—100 кг на 1 кг пара. На электростанции мощностью 1 ГВт расходуется 40 м3/с охлаждающей воды, что примерно равно расходу воды в Москве-реке.

Если воду для охлаждения пара забирают из реки, подают в конденсатор, а затем сбрасывают в реку, то такую систему водоснабжения называют прямоточной. В случаях, когда воды в реке не хватает, сооружают пруд. С одной стороны пруда вода подается в конденсатор, а с другой стороны пруда сбрасывается нагретая в конденсаторе вода.

В замкнутых системах водоснабжения для охлаждения воды, нагретой в конденсаторе, сооружают градирни, представляющие собой устройства высотой примерно 50 м. Вода вытекает струйками из отверстий лотков, разбрызгивается и, стекая вниз, охлаждается. Внизу расположен бассейн, в котором вода собирается и затем насосами подается в конденсатор.