- •281400 «Технология полиграфического производства»

- •Лабораторная работа №1 ознакомление с системами обработки изображения

- •3.2. Системы одновременной форматной обработки изображения

- •3.2.1. Фоторепродукционные аппараты

- •3.2.2. Контактно-копировальное устройство

- •3.2.3. Система поэлементной обработки изображения

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и материалы

- •6. Содержание и форма отчета

- •Моделирование представления градации изображения

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Приборы и материалы

- •6. Содержание и форма отчета

- •Лабораторная работа № 3 ознакомление с изобразительными оригиналами

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •3.1. Изобразительные оригиналы и признаки их классификации

- •3.2. Технические требования к изобразительным оригиналам

- •3.3. Методы контроля качества изобразительных оригиналов

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и материалы

- •6. Содержание и форма отчета

- •7. Литература

- •Лабораторная работа № 4 изучение регистрирующих сред и принципов их выбора под технологический процесс

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •3.1. Разновидности регистрирующих сред, применяемых для получения фотографических изображений, в том числе фотоформ

- •3.2.Основные физические и технологические свойства галогенсеребряных фт-пленок

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и материалы

- •6. Содержание и форма отчета

- •Лабораторная работа № 5 ознакомление с фотоформами различных типов, их характеристиками

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •3.1. Совокупность свойств, которые необходимо реализовать на различных фотоформах

- •3.2. Требования к градационным характеристикам фотоформ, методы их контроля

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и материалы

- •6. Содержание и форма отчета

- •Лабораторная работа № 6 изготовление штриховых фотоформ их контроль и техническая ретушь

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •3.1. Штриховая фотоформа и ее основные параметры

- •3.2. Факторы, определяющие качество фотоформ

- •3.3. Техническая ретушь фотоформ

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и материалы

- •6. Содержание и форма отчета

- •Лабораторная работа № 7

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •Тест для определения зависимости Lab rgb

- •Тест для определения зависимости Lab от cmyk

- •5. Приборы и оборудование

- •6. Содержание отчета и его форма

- •Лабораторная работа № 8 частотная и градационная коррекция сигнала для повышения резкости изображения

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •6. Содержание отчета

- •Лабораторная работа № 9 выбор и расчет параметров процесса при

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и инструменты

- •6. Материалы и рабочие растворы

- •Содержание отчета

- •1. Цель работы

- •2. Содержание работы

- •3. Теоретическое обоснование

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и материалы

- •6.Содержание отчета

- •Лабораторная работа № 11 настройка баланса белого цвета при цифровой фотосъемке изобразительных оригиналов

- •2. Содержание работы

- •4. Методика и порядок выполнения работы

- •5. Оборудование и материалы

- •6. Содержание отчета

- •Содержание

- •420015, Казань, к.Маркса, 68

3.1. Разновидности регистрирующих сред, применяемых для получения фотографических изображений, в том числе фотоформ

Как уже указывалось выше, в технологии допечатных процессов применяют бессеребряные и галогенсеребряные регистрирующие среды. Наиболее применимыми из бессеребряных материалов являются диазопленки. Они не могут использоваться для непосредственной фотографической съемки, поскольку обладают низкой общей светочувствительностью и узкой коротковолновой (λ = 380 – 320 нм) зоной спектральной чувствительности. Диазотипные материалы находят применение главным образом в копировальных процессах для изготовления промежуточных копий, кадрирующих масок, а также в качестве монтажных листов и т.п. К основным преимуществам использования диазопленок следует отнести их дешевизну, прямое получение позитивного изображения, высокое качество передачи штриховых деталей.

Однако в технологии полиграфии, как и во многих других областях техники, наибольшее распространение получили галогенсеребряные светочувствительные материалы. Они отличаются высокой светочувствительностью, широкой областью спектральной чувствительности (видимый диапазон, инфракрасная область), возможностью записи не только штриховых, но и полутоновых изображений.

Первоначально галогенсеребряные пленки разрабатывались под процессы, применяемые в СФОИ — прямой или косвенный процесс при воспроизведении черно-белых или многоцветных оригиналов, включая изготовление промежуточных или вспомогательных фотографических изображений (градационные, цветокорректирующие маски и др.). В настоящее время они используются в основном только для получения растровых и штриховых фотоформ.

3.2.Основные физические и технологические свойства галогенсеребряных фт-пленок

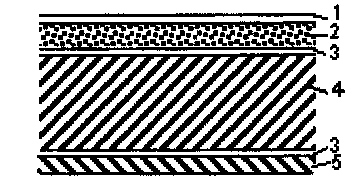

В данной работе изучение регистрирующих сред проводится на примере ФТ-пленок на основе галогенидов серебра. Галогенсеребряные ФТ-пленки представляют собой многослойные системы, которые состоят из тонких слоев, каждый из которых имеет свое назначение. На рис. 9.1 приведено типичное строение черно-белой галогенсеребряной фототехнической пленки. Роль каждого из слоев известна из соответствующего теоретического курса.

Рис. 4.1. Строение ФТ-пленки: 1 — защитный желатиновый слой; 2 — эмульсионный слой; 3 — подслой; 4 — основа; 5 — контрслой.

Современные ФТ-пленки изготавливаются на ПЭТФ-основе (ПЭТФ - полиэтилентерефталат, называемый также лавсаном), при этом независимо от назначения ФТ-пленки. Усадка для лавсановой основы толщиной 100 мкм не более 0,01%, а самой пленки не более 0,05%, что позволяет использовать ФТ-пленки на ПЭТФ-основе в многокрасочной репродукции, обеспечивая необходимую точность совмещения цветоделенных изображений.

Ассортимент ФТ-пленок является весьма широким, что обусловлено необходимостью выполнения самых разнообразных фоторепродукционных работ. ФТ-пленки различаются прежде всего, по таким фотографическим свойствам, как коэффициент контрастности (γ) и область спектральной сенсибилизации. В зависимости от величины коэффициента контрастности ФТ-пленки разделяются на несколько групп: γ < 2 — малоконтрастные (полутоновые); 2 < γ < 4 — среднеконтрастные; 4 < γ < 6 — контрастные (штриховые); 6< γ < 10 — высококонтрастные; γ > 10 — сверхконтрастные (ЛИТ- пленки).

Малоконтрастные и среднеконтрастные ФТ-пленки используют при выполнении тоновых работ (фоторепродукционная съемка многоградационного оригинала, изготовление градационных, цветокорректирующих масок и т.д.).

Контрастные, высококонтрастные и сверхконтрастные ФТ-пленки применяют при выполнении растровых и штриховых работ (фоторепродукционная растровая съемка, контактное растрирование, съемка штриховых оригиналов, запись штрихового или растрового изображения по схеме «негатив-позитив» и наоборот и т.п.).

В зависимости от области спектральной чувствительности ФТ-пленки также делятся на несколько групп. ФТ-пленки, обладающие чувствительностью к излучению синей зоны (λ = 400÷500 нм), называются несенсибилизированными, зеленой и оранжевой зоны (λ = 500÷ 600 нм) — ортохроматическими, ФТ-пленки, чувствительные к излучениям всего видимого диапазона (400÷700 нм) — панхроматическими (сене-красно чувствительные) или изопанхроматическими (сине-зелено-красно чувствительные), а пленки чувствительные к излучению с λ более 700 нм – инфрахроматическими.

Несенсибилизированные и ортохроматические пленки используются при выполнении черно-белых работ (черно-белая репродукция, изготовление различных масок, перекопирование с растровых, штриховых и тоновых изображений). Панхроматические ФТ-пленки применяются в процессе репродуцирования многоцветных и полноцветных оригиналов (цветоделительная съемка).

Ранее в маркировке отечественных ФТ-пленок содержались указания по величине коэффициента контрастности и области спектральной сенсибилизации. Марка начиналась с аббревиатуры «ФТ» — фототехническая. Затем через дефис следовало значение коэффициента контрастности (одно- или двузначное число) и, наконец, последнее число, стоящее справа, указывало на область спектральной сенсибилизации («0») несенсибилизированная, «1» — ортохроматическая, «2» — панхроматическая).

Например:

ФТ-10 — фототехническая, коэффициент контрастности равен 1, несенсиби-лизированная;

ФТ-112 — фототехническая, коэффициент контрастности равен 11, панхроматическая.

В настоящее время не все отечественные производители пользуются данной системой маркировки. Поэтому, как и в случае зарубежных ФТ-пленок, следует при выборе ФТ-пленки под процесс руководствоваться сопроводительными указаниями к маркировке (например, ФТ-пленка «И630» — высококонтрастная для записи в СПОИ при длине волны излучения лазера λ = 633 нм).

Современные ФТ-пленки, разрабатываемые для поэлементной записи в фотовыводных устройствах (ФВУ), отличаются тем, что являются высококонтрастными ( γ = 6÷10), а максимум спектральной сенсибилизации совпадает с длиной волны излучения лазера (например, λ,mах = 441нм; 633 нм; 680 нм и др.). Данные ФТ-пленки отличаются повышенной разрешающей способностью (> 800 мм -1), в то время как у контрастных ФТ-пленок для СФОИ этот показатель находится на уровне 300÷500 мм -1,

Кроме того, процессы записи в СФОИ и СПОИ также являются различными: в СФОИ экспонирование проводится относительно маломощными пучками в течение достаточно длительного времени (секунды, десятки и сотни секунд), а в СПОИ — высокоинтенсивным излучением лазера в течение 10 -6 ÷10 -5 секунды. Это следует учитывать при выборе ФТ-пленки под процесс. Нельзя использовать ФТ-пленки, предназначенные для СФОИ, в СПОИ и наоборот, так как при этом обнаруживается явление невзаимозаместимости, что приводит к резкому снижению как коэффициента контрастности (γ < 4), так и Dmax.

В целом такие параметры, как общая и спектральная чувствительность, коэффициент контрастности, фотографическая широта, Dmax, Dmin и разрешающая способность, составляют совокупность фотографических свойств ФТ-пленок.

Градационные и резкостные характеристики изображения зависят не только от типа фототехнической пленки, но и от условий ХФО. Получаемые коэффициент контрастности, оптическая плотность проявленного изображения зависят и от типа проявителя, и его концентрации, времени и температуры проявления. Например, получение сверхконтрастного изображения (γ> 10) на ФТ-101 возможно только при обработке этого материала в специальном сверхконтрастном проявителе. Специальные по составу проявители используют для получения тоновых фотоформ. При уменьшении концентрации (разбавлении) проявителя, уменьшении времени проявления и температуры проявителя коэффициент контрастности проявленного изображения уменьшается. Снижается также и максимальная оптическая плотность. Длительное использование обрабатывающих растворов приводит к постепенному их истощению, что ведет к потере контрастности фотоматериала и т.п. Результаты проявления становятся стабильнее при перемешивании проявляющего раствора. При машинной обработке возможно постоянное обновление и равномерное перемешивание проявителя.

Современные ФТ-пленки одного назначения, но представленные различными производителями, имеют весьма близкие фотографические характеристики. Например, ФТ-пленки для записи в ФВУ на длине волны излучения лазера λ = 780 нм имеют близкие значения максимума спектральной чувствительности (λmax = 780 нм), коэффициента контрастности и разрешающей способности. Другим важным условием обеспечения конкурентоспособности ФТ-пленок на рынке является их совместимость с различными проявителями, а не только с теми, которые рекомендованы производителем ФТ-пленки. Понятно, что более высокие показатели (γ, Dmax, D0, разрешающая способность и т.д.) достигаются в фирменных обрабатывающих растворах. Необходимо отметить, что современные ФТ-пленки не только малочувствительны к рецептуре обрабатывающих растворов, но также и к их истощению.

Отдельную группу характеристик, часто предопределяющих применимость ФТ-пленки, составляют так называемые технологические свойства. Хорошие фотографические характеристики являются еще недостаточными, чтобы ФТ-пленка пользовалась спросом на рынке. Обязательно необходимо обеспечить технологические свойства, гарантирующие совместимость ФТ-пленки с оборудованием для экспонирования и ХФО.

К технологическим свойствам ФТ-пленок относятся, например, стабильность размеров (или усадка); температура плавления эмульсионного и контрслоев (имеют особое значение в случае машинной, высокотемпературной ХФО); наличие контрслоя, обеспечивающего противоореольные и противоскручивающие свойства, а также плоскостность ФТ-пленок; отсутствие остаточного прокраса на ФТ-пленках, прошедших ХФО и другие физико-механические свойства. Рассмотрим некоторые из перечисленных параметров более подробно.

Контрслой предотвращает скручивание ФТ-пленок при обработке, которое возникает вследствие разницы в усадке эмульсионного слоя и основы. С другой стороны, контрслой обычно играет роль противоореольного, уменьшая ореолообразование вокруг светлых элементов изображения. Чтобы исключить ореолообразование, противоореольный слой окрашивают в цвет, который является дополнительным к спектральному составу излучения, к которому наиболее чувствительна фотопленка. Например, для ортохроматической пленки применяют красную окраску контрслоя, для панхроматической — темно-зеленую, для несенсибилизированных — оранжевую. Противоореольный слой также может быть окрашен в цвет, близкий к нейтральному, например может быть черным, темно-коричневым.

Кроме того, контрслою часто придают матовость, т.е. развитую микроструктуру поверхности, что делает контрслой более восприимчивым к ретушерским краскам, карандашу, улучшает условия вакуумирования в контактно-копировальных процессах.

В репродукционных процессах практически важной является плоскостность ФТ-пленок, которая необходима для обеспечения не только удобства работы, уменьшения вероятности механических повреждений эмульсионного слоя, но также и для обеспечения необходимой точности работ при монтаже фотоформ.

Плоскостность ФТ-пленок определяется по загибу вверх краев листа фотопленки формата (50x60 см), расположенного на горизонтальной поверхности. Измеряемая с помощью линейки высота поднятия краев не должна превышать 3 мм.

Остаточный прокрас, наблюдаемый в ряде случаев, является следствием того, что вводимые в эмульсионный слой или контрслой поглощающие красители или спектральные сенсибилизаторы в процессе ХФО не полностью обесцвечиваются в обрабатывающих растворах, а остаются в слоях, которые на прозрачных участках приобретают цветной оттенок (например, пурпурный или желтый и т.п.). Изготовленный монтаж фотоформ, включающий различно окрашенные изображения, сильно затрудняет проведение копировального процесса в соответствии с регламентирующими нормами и получение качественной печатной формы.