- •Конспект лекций

- •5. Информационное обеспечение гис

- •5. Информационное обеспечение гис 4

- •5. Информационное обеспечение гис

- •5.1. Ввод графической информации в гис

- •5.1.1. Растровый и векторный форматы

- •5.1.2. Стандартные форматы

- •5.1.3. Способы ввода графической информации в гис

- •Цифрование по точкам

- •Цифрование потоком

- •Цифрование по «подложке»

- •Автоматическое цифрование

- •Интерактивное цифрование

- •5.1.4. Выбор способа ввода графической информации

- •5.2. Технологическая схема обработки картографических данных

- •5.3. Особенности организации данных в гис

- •5.3.1. Определение положения точек на поверхности Земли

- •5.3.2. Координатные данные

- •Основные типы координатных моделей

- •5.3.3. Номенклатура и разграфка топографических карт

- •5.3.4. Атрибутивное описание

- •5.3.5. Векторные и растровые модели

- •5.3.7. Оверлейные структуры

- •5.3.8. Трехмерные модели

- •5.4. Организация пространственной информации в гис

- •5.4.1. Понятие обьекта

- •Задание значений атрибутов

- •5.4.2. Понятие слоя

- •5.4.3. Системы координат

- •59 5.5. Организация тематической информации в гис

- •5.5.1. Системы управления базами данных

- •5.5.2. Реляционные субд

- •5.5.3. Субд, применяемые в гис

- •Стандартные форматы

- •П 64 оиск в базе данных

5.3.2. Координатные данные

Геометрически информация, содержащаяся на карте, может быть определена как совокупность наборов точек, линий, контуров и площадей, имеющих метрические значения, отражающие трехмерную реальность. Эта информация образует класс координатных данных ГИС, являющийся обязательной характеристикой геообъектов. Будучи частью (классом) общей модели данных в ГИС, координатные данные определяют класс координатных моделей.

Основные типы координатных моделей

Класс координатных моделей можно разбить на типы. При этом следует учесть, что попытка включить в описание широкий набор групп, приводит к усложнению базы данных и процессов обработки. В ГИС используют меньшее число атомарных моделей по сравнению с САПР. В ГИС, как и в САПР, применяют набор базовых геометрических типов моделей, из которых создают все остальные, более сложные. С учетом предметной области карт ограничиваются лишь описанием таких типов (структур географических данных), которые относятся к представлению топографии и к тематическому упорядочению.

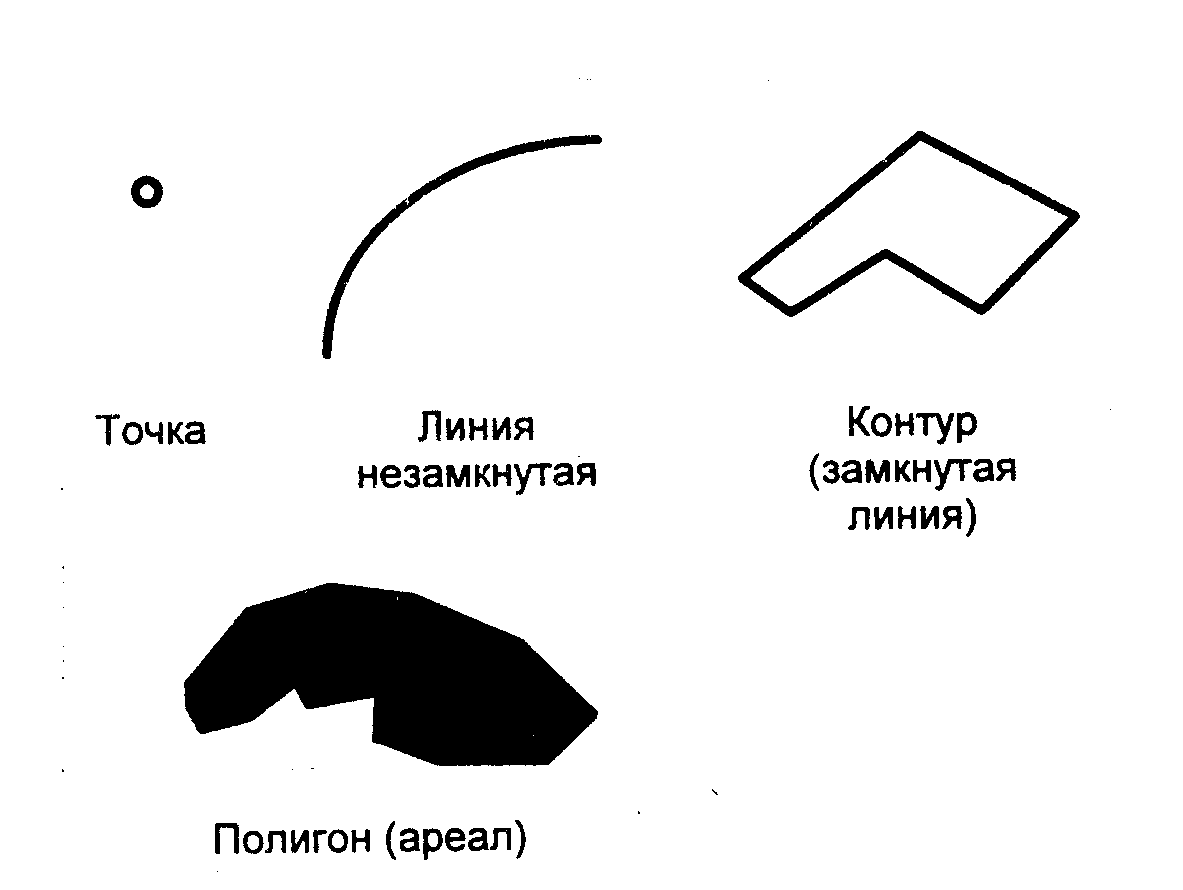

В ГИС включают следующие основные типы координатных данных - (рис. 5.3.):

• точка (узлы, вершины);

• линия незамкнутая;

• контур (замкнутая линия);

• полигон (ареал, район) - группы примыкающих друг к другу замкнутых участков.

В некоторых системах в описание основных типов моделей включают понятие пространственная сеть, которая является развитием типа данных район. Контуры и линии часто объединяют общим термином - "линейные объекты". Таким образом, в разных ГИС число основных типов координатных моделей меняется от трех до пяти. Проводя сравнение с технологиями САПР, отметим, что основные типы координатных данных являются аналогами атомарных моделей в САПР, которые называют примитивами.

Приведенные выше понятия носят концептуальный характер. На практике для построения реальных объектов используют большее число составных координатных моделей. В разных ГИС они незначительно отличаются, поэтому рассмотрим в качестве примера набор данных в системе GeoDraw:

• точка - пара координат X, Y;

• отрезок - линия, соединяющая две точки;

• вершина (вертекс) - начальная или конечная точка отрезка;

• дуга (линия) - упорядоченный набор связных отрезков (или вершин);

Рис. 5.3. Основные типы координатных данных

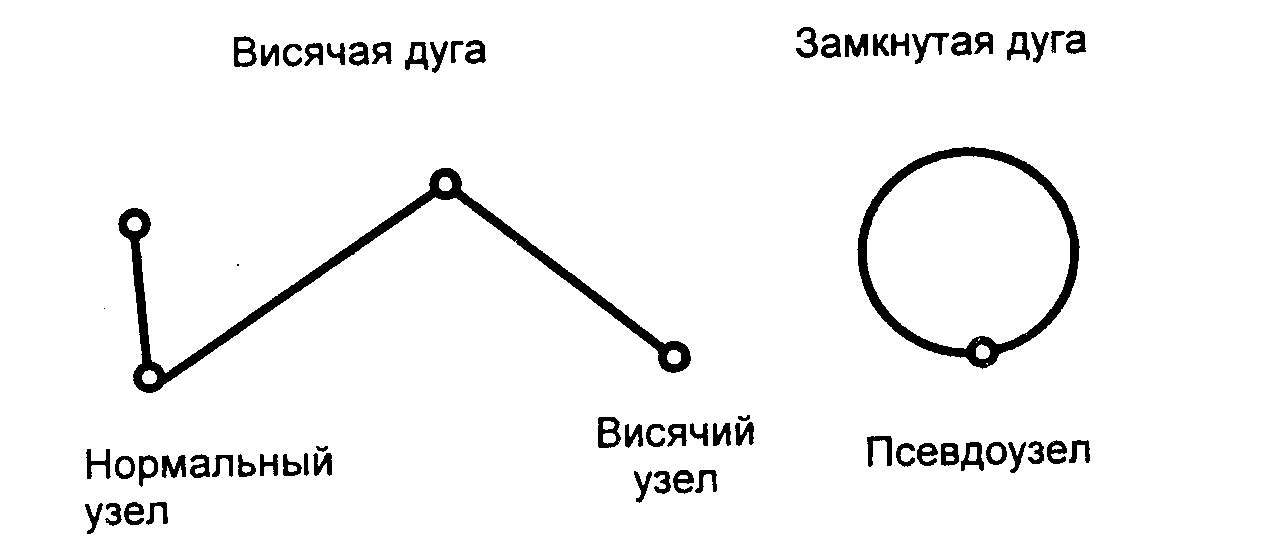

• узел - начальная или конечная вершина дуги;

• висячий узел - узел, принадлежащий только одной дуге, у которой начальная и конечная вершины не совпадают;

• псевдоузел - узел, принадлежащий только двум дугам либо одной замкнутой дуге, у которой начальная и конечная вершины совпадают. Исключением является узел, принадлежащий двум дугам, одна из которых самозамкнута в этом узле, а другая примыкает к ней (такой узел является нормальным);

• нормальный узел - узел, принадлежащий трем (и более) дугам. Нормальным также является узел, принадлежащий двум дугам, одна из которых самозамкнута в этом узле, а другая примыкает к ней;

• висячая дуга - дуга, имеющая висячий узел;

• замкнутая дуга - дуга, у которой совпадают начальная и конечная вершины (у такой дуги имеется только один узел);

• полигон - единичная область, ограниченная (находящаяся внутри) замкнутой дугой или упорядоченным набором связных дуг, которые образуют замкнутый контур;

• покрытие - набор файлов, фиксирующий в виде цифровых записей пространственные объекты (точки, дуги, полигоны) и структуру отношений между ними;

• пустое покрытие - покрытие, в котором отсутствуют пространственные объекты;

• слой - покрытие, рассматриваемое в контексте его содержательной определенности (растительность, рельеф, административное деление и т.п.) или его статуса в среде редактора (активный слой, пассивный слой);

• внутренний идентификатор пространственного объекта - целое чисто, являющееся служебным идентификатором системы (уникальное для каждого объекта данного покрытия и назначаемое автоматически в процессе работы редактора). Может изменяться системой в процессе работы;

• пользовательский идентификатор (внутренний ключ) пространственного объекта - целое число, служащее для связи объектов цифровой карты с базой (таблицами) тематических данных. Назначается и изменяется только пользователем.

На рис. 5.4 показаны основные из рассмотренных элементы векторных данных ГИС.

Рис. 5.4. Основные элементы векторных данных ГИС

Точечные объекты. Простейший тип пространственного объекта задают точечные данные, к которым относятся не только точки, но и все точечные условные знаки. Выбор объектов, представляемых в виде точек, зависит от масштаба карты или исследования. Например, на крупномасштабной карте точками показываются отдельные строения, а на мелкомасштабной карте - города.

Особенность точечных объектов состоит в том, что они хранятся и в виде графических файлов, как другие пространственные объекты, и в виде таблиц, как атрибуты. Последнее обусловлено тем, что координаты каждой точки описывают как два дополнительных атрибута.

В силу этого информацию о наборе точек можно представить в виде развернутой таблицы или таблицы, содержащей помимо координат наборы атрибутов (идентификационные номера, тематические характеристики и т.д.). В таких таблицах каждая строка соответствует точке - в ней собрана вся информация о данной точке. Каждый столбец - это признак, содержащий типизированные данные: координаты или атрибуты. Каждая точка независима от всех остальных точек, представленных отдельными строками.

Линейные объекты. Они широко применяются для описания сетей, для которых в отличие от точечных объектов характерно присутствие топологических признаков.

Любая сеть состоит из узлов (вершин) - соединений, концов обособленных линий и звеньев (дуг) - цепей в модели базы данных.

Линейные объекты, как и точечные, имеют свои атрибуты, причем разные для дуг (звеньев) и узлов.

Атрибутами для дуг являются:

• направление движения, интенсивность движения, протяженность;

• количество полос, время пути вдоль звена;

• диаметр трубы, направление движения газа;

• напряжение в ЛЭП, высота опор;

• количество путей, уклон, ширина тоннеля, грузоподъемность и др.

Атрибуты для узла:

• наличие перехода, названия пересекающихся улиц;

• наличие автоматического регулирования перекрестков;

• тип (ручной или автоматический) перевода стрелок;

• характеристики трансформаторов ЛЭП;

• мощность компрессора.

Некоторые атрибуты (например, названия пересекающихся улиц) служат для связи одного типа объектов с другими (узлы со звеньями), другие характеризуют только участки звеньев сети.

Сети часто используют как системы линейной адресации. В этих случаях точки размещают в сети по данным о номере звена и о расстоянии от его начала. Это более удобно, чем использовать X, Y координаты точки из таблицы, поскольку такие данные непосредственно указывают положение точки в сети.

Данный подход определяет метод присвоения атрибутов отдельным участкам звеньев. При этом линейные объекты (здания, тоннели) хранятся в отдельных таблицах, а с сетью они увязаны путем указания номера звена и расстояния от его начала.

Для точечных объектов необходимо указать одно значение координат, для линейных - два (для начальной и конечной точек). Это позволяет при необходимости рассчитать X, Y координаты этих объектов и исключает необходимость дробить звенья и вводить двухвалентные узлы.

Ареалы. В настоящее время в ГИС может быть представлено несколько типов ареалов: зоны в приложении к окружающей среде или природным ресурсам, социально-экономические зоны, данные об угодьях и др.

Для ареальных объектов границы могут определяться свойством или явлением, а также независимо от явления (затем перечисляются значения атрибутов). Кроме того, границы могут устанавливаться искусственно, например для микрорайонов.